무한히 소급되는 보증인의 문제점

그럼에도 불구하고 다른 문제가 생깁니다. 예컨대 반지름 5인 원의 면적을 ‘25π다’. 혹은 ‘27π다’라고 상이하게 판단했을 때, 즉 하나의 속성에 대해 상이한 판단이 있을 때, 어떤 것이 대상과 일치하는가 하는 문제는 피해갈 수 없는 문제였습니다.

이와 단련해 유명한 명제가 있는데, 그는 『에티카』의 2부에서 “진리가 진리와 허위의 기준이다”라는 정리를 제출합니다. 비유하자면 “빛이 빛과 어두움의 기준이다”라는 말을 합니다. 빛과 어두움은 빛이 ‘있다’ ‘없다’라는 식으로 구별되지, 빛과 어두움 외부에 있는 제3자에 의해 구별되는 게 아니라는 것입니다. 마찬가지로 무엇이 ‘있다’ / ‘없다’ 역시 존재가 ‘부재’함으로써 정의되는 것입니다. 그래서 존재와 무의 기준은 존재가 되는 것입니다. 이러한 의미에서 진리가 진리 자체의 기준이라는 것입니다.

약간 우회하여 생각해 봅시다. 앞에서 거울 얘기를 했었지요? 여러분이 거울에 비친 모습을 보면 그걸 자기 얼굴이라고 생각한다고 말입니다. 그때 하나의 질문을 던졌습니다. 그게 내 얼굴인지 어떻게 아느냐고 말입니다. 그런 판단을 하려면 이미(!) 내 얼굴에 대해 알고 있어야 한다고 말입니다.

다른 경우도 마찬가집니다. “존 레논은 위대한 예술가다”라는 판단을 하려면 이미 위대한 예술가가 뭔지 알고 있어야 합니다. 즉 훌륭한 음악가란 어떤 사람이라는 기준을 미리 갖고 있어야 합니다. 저 창 밖에 있는 나무를 보고 ‘포플러 나무’라고 말하려면, 그리고 그게 참인지 아닌지 알려면 무엇이 포플러 나무인지 이미 알고 있어야 합니다.

만약 진리는 대상을 인식해서 얻는 거라고 생각한다면, 따라서 ‘진리’라는 기준이 이미 먼저 있는 게 아니라고 한다면, 진리를 보증하는 문제가 당장 발생합니다. 데카르트가 그랬듯이. 예를 들어 여러 개의 돌 가운데 진짜 보석을 가려내야 한다고 합시다. “여섯번째 것이 진짜 다이아몬드고 나머지는 가짜다”라고 제가 말했다고 합시다. 그 판단이 참인지 거짓인지 누가 알겠습니까? 얼마든지 틀릴 수 있겠지요. 그렇다면 보석감정사를 데려왔다고 합시다. 제가 골라낸 것을 보고 그가 “이건 유리조각이군”이라고 했다 합시다. 그럼 제 말은 거짓임이 판명나겠지요. 그러나 저는 이의를 제기할 겁니다. “당신 말을 어떻게 믿느냐? 가짜 보석감정사가 아니란 보장이 있느냐?”고, 그럼 그 사람은 자기를 보증해 줄 사람(보석감정사 자격증을 발행한 사람)을 보증인으로 내세우겠지요. 그러나 그 보증인이 가짜인지 아닌지 어떻게 알겠습니까? 그럼 그 보증인은 또 다른 보증인을 내세워야 합니다. 그렇지만 그 보증인의 보증인이 정말 보석을 확실하게 가려낸다는 것 역시 또 다른 보증인을 필요로 합니다. 정말 확실한 보증인을 마련하기 위해선 이처럼 무한히 소급되어 올라갈 수밖에 없습니다.

스피노자는 이것처럼 허망한 것은 없다고 합니다. 왜냐하면 아무리 거슬러 올라가도 끝이 없기 때문이지요. 스피노자는 데카르트가 이같은 무한소급을 멈추기 위해 어쩔 수 없이 신을 끌어들인다고 ― 스피노자는 여기서 자신이 ‘무신론자’라는 것을 슬쩍 드러냅니다 ― 비판합니다. 게다가 무한소급을 따라 이렇게 거슬러 올라갈 때조차도 ‘이게 다이아몬드인지 유리인지’를 판단하려면 이미 어떤 게 다이아몬드고 어떤 게 유리인지 진리의 기준을 갖고 있어야 하는 겁니다.

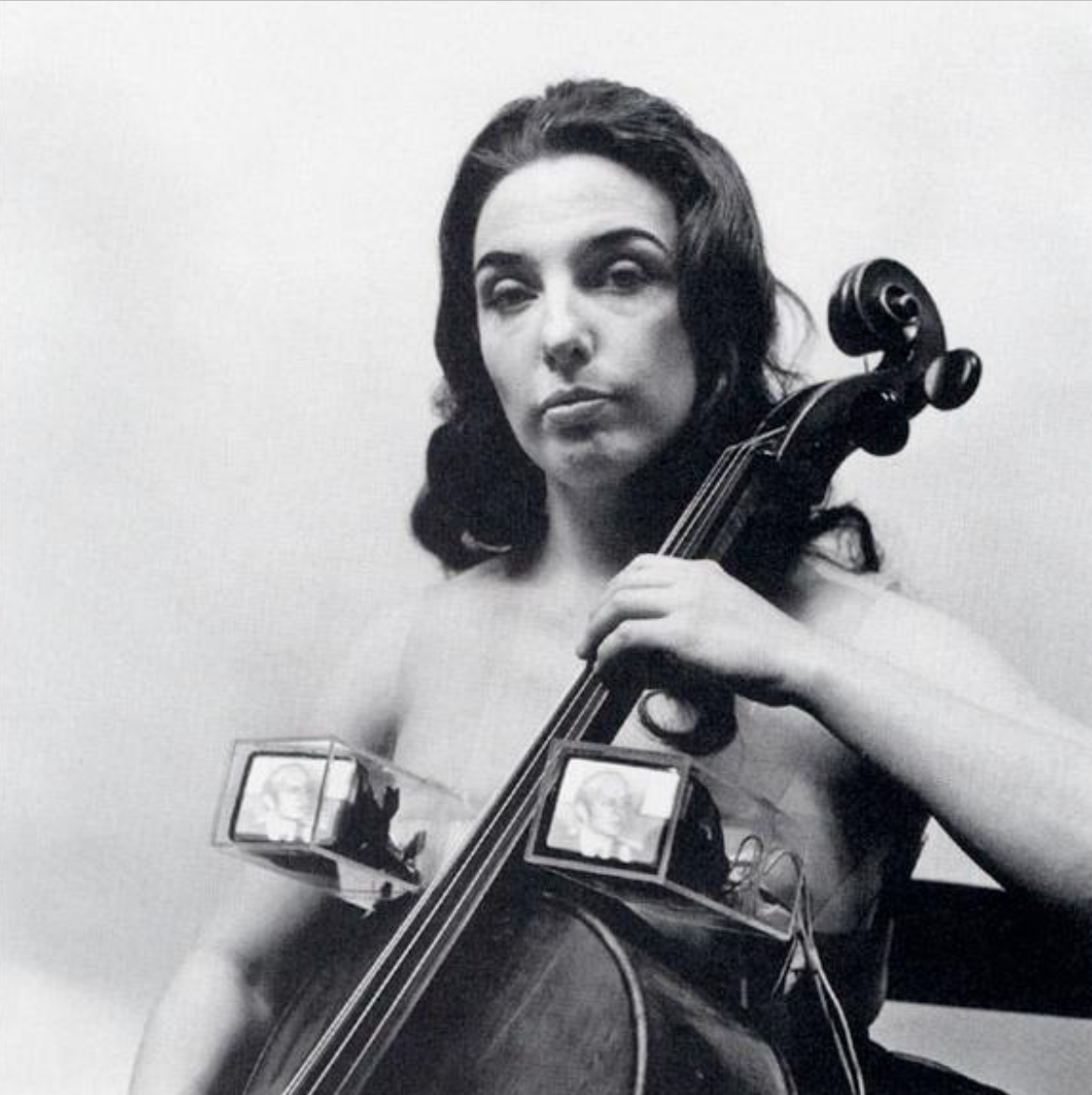

▲ 살아 있는 조각을 위한 TV 브래지어

「오페라 섹스트로닉」으로 백남준과 함께 외설 혐의로 체포된 적이 있는 첼리스트 사를로트 무어만, 그녀와 백남준의 유명한 퍼포먼스 「살아 있는 조각을 위한 TV 브래지어」의 한 순간이다. 여기서 첼리스트는 특별한 존재인 ‘인간’이 아니라 살아 있는, 혹은 움직이는 조각이고, 그 조각은 가슴을 가리기 위해 TV를 브래지어로 착용하고 있다. “내가 브래지어를 입고 있다” 내지 “인간이 기계를 사용한다”는 식의 관념과 정반대로 백남준은 인간과 기계의 경계를 가로지르면서 전체를 기계적 조립물로, 하나의 아상블라주(assemblage)로 만든다. 하지만 인간은 특권적인 존재, 다른 모든 것을 사용하는 존재고 지배하는 존재라는 생각을 갖고 있는 사람에게, 그리고 “인간은 기계가 아니다”라고 외치는 사람에게, 이 스피노자주의적 발상은 얼마나 당혹스런 것일는지(그렇게 생각하면서도 당혹해 하지 않았다면 못 알아본 것이다!), 인간도, TV도, 첼로도, 혹은 나무토막도 모두 양태들일 뿐이다. 인간 내지 가연과의 대립에서 벗어나서 일반화된 의미의 저 ‘기계’들, 그것은 이웃한 것들과 어떤 관계를 맺는가에 따라 그 본질이 달라지는 스피노자의 ‘양태’와 정확하게 동일한 것이다. 그래서일까? 백남준은 TV와 기계들로 첼로를 만들기도 하고, 자기 자신의 몸으로 첼로를 만들기도 한다. 현과 활, 첼리스트와 적절하게 접속된 공명통, 그것이면 첼로를 정의하기에 충분하다는 것이다.

인용