한문과 교육과정 - 한시형식

2022 개정 교육과정

한문(고)

[12한문02-04] 한시의 특징을 통해 한시의 내용을 이해하고 감상한다.

(가) 성취기준 해설

• [12한문02-04] 이 성취기준은 한시의 특징에 대한 이해를 바탕으로 한시의 내용을 이해하고 감상할 수 있는 능력을 기르기 위해 설정하였다. 한시의 특징이란 한시의 시체(詩體), 압운, 대우(對偶), 시상 전개 방식 등을 의미한다. 이러한 한시의 형식적 특징을 이해하면 함축과 상징의 시어로 구성된 한시를 다면적으로 이해하는 데 도움을 얻을 수 있다. 한시를 감상할 때는 한시의 표면적 뜻뿐만 아니라 시어 속에 숨겨진 의미, 창작 배경, 문학적 영향 관계, 심미적 요소 등을 종합적으로 살펴보아야 시를 감상하고, 다양한 방법으로 느낌을 표현할 수 있다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

• 한시의 내용을 이해하고 감상하기 위해서는, 한시 속에 간결한 어휘로 된 함축적인 표현이 많다는 것에 유의해야 한다. 한시는 직역하기 곤란하거나 직역만으로는 의미가 잘 전달되지 않는 경우가 적지 않으므로 한시를 풀이할 때에는 우선 직역의 단계를 충실하게 거친 후, 한시 속에 함축된 뜻이 시적으로 유려하게 드러나도록 의역하는 단계에 이르도록 하는 것이 좋다. 또한, 학습자가 다양한 방식으로 감상하도록 매체 자료를 활용하여 학습 효과를 높이되 교사와 학습자가 쌍방향으로 소통하면서 지속적인 피드백을 제공하여 학습자가 자기만의 감상을 끌어낼 수 있도록 지도한다.

2015 개정 교육과정

한문

[9한02–07] 한시(漢詩)의 시상(詩想) 전개 방식은 기승전결(起承轉結)의 네 단계로 구성되는 것이 일반적이다. 곧, 네 구(句)로 된 한시인 절구(絶句)의 경우, 기구(起句)에서 시상을 불러일으키고, 승구(承句)에서 시상을 이어받아 확대・발전시키며, 전구(轉句)에서 시상에 변화를 주어 장면이나 분위기를 비약・전환시켰다가, 결구(結句)에서 전체의 시상을 마무리하는 것이다. 한시를 바르게 이해하고 감상하려면 시상 전개 과정을 잘 살펴서 시 전체의 분위기를 읽어내고 제목, 작가와 작품에 대한 배경지식을 바탕으로 한시에 사용된 시어나 시구의 의미와 이미지, 비유 대상 등을 통해 시의 내용과 연결하여 시가 지닌 참다운 맛을 느낄 수 있도록 하는 것이 중요하다.

한문 Ⅰ

[12한문Ⅰ02–08] 한시를 바르게 이해하고 감상하기 위해서는 한시의 시체(詩體), 압운(押韻), 대우(對偶), 한시의 시상 전개 방식 등 한시의 형식적 특징에 대한 지식을 어느 정도 알고 있어야 한다. 한시의 시체(詩體)는 크게 고체시(古體詩)와 근체시(近體詩)로 나뉘며, 한 구(句)의 자수(字數)에 따라 오언시, 칠언시 등으로 나뉜다. 압운법(押韻法)은 한시에서 특정한 구(句)의 끝자리를 운모(韻母)가 같은 글자로 맞추는 것을 말한다. 이때 압운된 글자를 운자(韻字)라고 한다. 운자는 대체로 짝수 구의 끝자리에 다는데, 첫째 구의 끝자리에도 달 수 있다. 대우법(對偶法)은 한시에서 나란히 이어지는 두 구가 내용상으로나 어법상으로 서로 짝을 이루도록 하는 것을 말한다. 대우를 이루는 두 구는 앞의 구를 출구(出句), 뒤의 구를 대구(對句)라고 부른다. 한시(漢詩)의 시상(詩想) 전개 방식은 기승전결(起承轉結)의 네 단계로 구성되는 것이 일반적이다. 곧, 네 구(句)로 된 한시인 절구(絶句)의 경우, 기구(起句)에서 시상을 불러일으키고, 승구(承句)에서 시상을 이어받아 확대・발전시키며, 전구(轉句)에서 시상에 변화를 주어 장면이나 분위기를 비약・전환시켰다가, 결구(結句)에서 전체의 시상을 마무리하는 것이다. 한시를 바르게 이해하고 감상하려면 시상 전개 과정을 잘 살펴서 시 전체의 분위기를 읽어낼 수 있도록 하는 것이 중요하다.

한문 Ⅱ

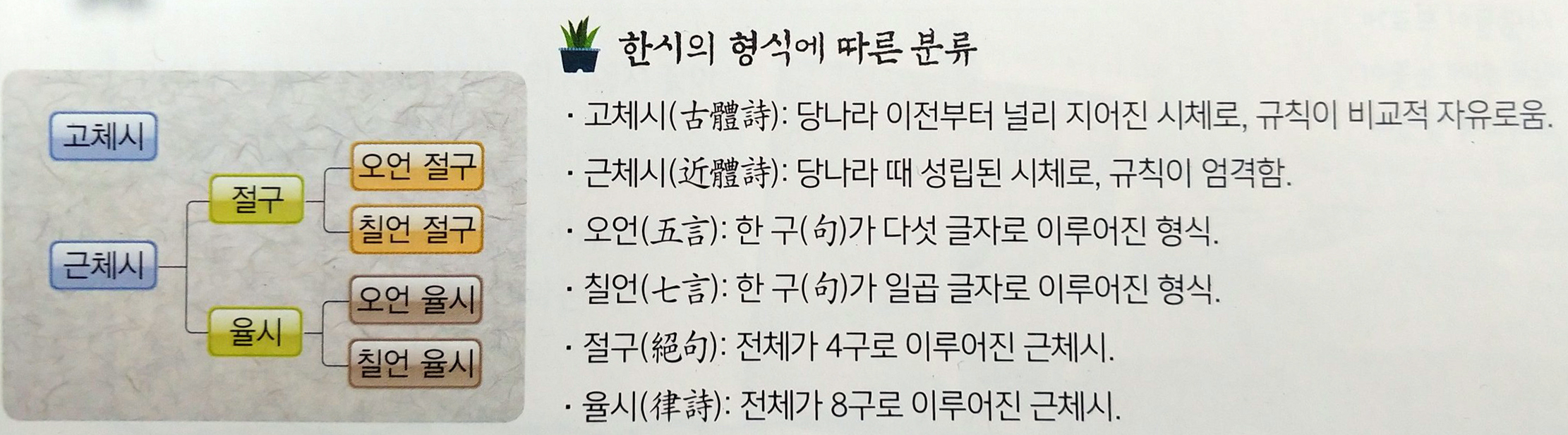

[12한문Ⅱ02–07] 한시의 시체(詩體)는 크게 고체시(古體詩)와 근체시(近體詩)로 나눌 수 있다.

① 고체시는 고시(古詩)라고도 하는 데, 당(唐)나라 때 근체시가 성립되기 이전부터 지어진 시체로서, 구수(句數), 자수(字數), 운율(韻律) 등에 대한 규칙이 비교적 자유롭다. 한 구(句)의 자수가 5자로 이루어진 오언 고시(五言古詩)와 7자로 이루어진 칠언 고시(七言古詩)가 있다. 이외에도 한 구의 자수가 4자로 된 사언시(四言詩), 각 구의 자수가 일정하지 않은 잡언시(雜言詩) 등이 있다.

② 또한 한(漢)나라 때 민간의 가요(歌謠)를 채집하는 기관인 악부(樂府)에서 수집・정리한 민간의 가요 및 이를 모방하여 지은 후대 시인들의 작품을 아울러 이르는 악부시(樂府詩)도 고체시에 속하는 것으로 본다.

③ 근체시는 당나라 때 성립된 시체로서, 구수(句數), 자수(字數), 운율(韻律) 등에 대한 규칙이 엄격하다. 근체시는 작품 한 수(首)의 구수가 4구로 된 절구(絶句)와 8구로 된 율시(律詩), 그리고 10구 이상으로 된 배율(排律)이 있다.

① 압운법(押韻法)은 한시에서 특정한 구(句)의 끝자리를 운모(韻母)가 같은 글자로 맞추는 것을 말한다. 이때 압운된 글자를 운자(韻字)라고 한다. 운자는 대체로 짝수 구의 끝자리에 다는데, 첫째 구의 끝자리에도 달 수 있다.

② 대우법(對偶法)은 한시에서 나란히 이어지는 두 구가 내용상으로나 어법상으로 서로 짝을 이루도록 하는 것을 말한다. 대우를 이루는 두 구는 앞의 구를 출구(出句), 뒤의 구를 대구(對句)라고 부른다.

③ 평측법(平仄法)은 한시를 지을 때 구(句)를 이루는 각 글자가 있어야 할 자리에 평성에 해당하는 한자와 측성에 해당하는 한자를 일정하게 배치하는 규칙을 말한다. 한자는 글자마다 성조(聲調)를 가지고 있다. 한자의 성조는 평성(平聲), 상성(上聲), 거성(去聲), 입성(入聲)의 네 가지 종류로 나눌 수 있는데, 이를 사성(四聲)이라고 한다. 또한 사성 중에서 낮고 평평한 소리인 평성을 제외한 나머지, 곧 올라가거나 낮아지거나 하는 소리인 상성, 거성, 입성을 포괄하여 측성(仄聲)이라고 한다.

2009년 개정 교육과정

한문

(4) 한시의 형식적 특징을 이해할 수 있다.

한시를 바르게 이해하고 감상하기 위해서는 한시의 시체(詩體), 압운(押韻), 대우(對偶) 등 한시의 형식적 특징에 대한 지식을 어느 정도 알고 있어야 한다. 단, 기초적인 한시의 형식적 특징을 이해하는 데 중점을 두어야 하며, 평측법(平仄法) 등 복잡하고 난해한 시의 형식이나 규칙 등에 대한 학습은 피하는 것이 좋다. 중학교의 한시 학습은 4구로 된 고시(古詩)나 절구(絶句)를 중심으로 하되, 심화 학습의 경우 4구 이상으로 된 고시(古詩)나 율시(律詩)도 다룰 수 있다.

(5) 한시를 읽고 시상이 어떻게 전개되는지 파악할 수 있다.

한시(漢詩)의 시상(詩想) 전개 방식은 기승전결(起承轉結)의 네 단계로 구성되는 것이 일반적이다. 곧, 네 구(句)로 된 한시인 절구(絶句)의 경우, 기구(起句)에서 시상을 불러일으키고, 승구(承句)에서 시상을 이어받아 확대·발전시키며, 전구(轉句)에서 시상에 변화를 주어 장면이나 분위기를 비약·전환시켰다가, 결구(結句)에서 전체의 시상을 마무리하는 것이다. 한시를 바르게 이해하고 감상하려면 시의 시상 전개 과정을 잘 살펴서 시 전체의 분위기를 읽어낼 수 있어야 한다.

한문 Ⅰ

(8) 작가와 작품에 대한 사전적인 배경 지식을 활용하여 한시의 내용과 주제를 파악할 수 있다.

한시의 내용과 주제를 바르게 이해하기 위해서는 작가와 작품에 대한 사전적(事前的)인 배경 지식을 바탕으로, 한시에서 사용된 시어나 시구의 의미와 이미지, 한시의 구조와 시상의 전개 방식 등 한시의 내용을 한시의 주제와 관련지어 바르게 파악할 수 있어야 한다. 한시는 작가와 작품에 대한 사전적인 배경 지식이 작품의 내용 이해 및 주제 파악에 중요한 열쇠가 되는 경우가 적지 않다. 이 경우 작가와 작품에 대한 사전적인 배경 지식을 제대로 알지 못한다면 작품의 내용을 오해하거나 주제를 다르게 파악할 수도 있다. 작가와 작품에 대한 사전적인 배경 지식은 작가의 일생 및 작품이 지어진 배경뿐만 아니라 작품에 사용된 특별한 전고(典故)도 포함된다.

(9) 한시의 형식과 특징을 이해하고 감상할 수 있다.

한시를 바르게 이해하고 감상하기 위해서는 한시의 시체(詩體), 압운법(押韻法), 평측법(平仄法), 대우법(對偶法) 등 한시의 형식과 특징에 대한 지식을 어느 정도 알고 있어야 한다.

한시의 시체(詩體)는 크게 고체시(古體詩)와 근체시(近體詩)로 나눌 수 있다. 고체시는 고시(古詩)라고도 하는데, 당(唐)나라 때 근체시가 성립되기 이전부터 지어진 시체로서, 구수(句數), 자수(字數), 운율(韻律) 등에 대한 규칙이 비교적 자유로운 한시를 말한다. 고체시 중에서 한 구(句)의 자수가 5자로 된 것을 오언 고시(五言古詩), 7자로 된 것을 칠언 고시(七言古詩)라고 한다. 이외에도 한 구의 자수가 4자로 된 사언시(四言詩), 각 구의 자수가 일정하지 않은 잡언시(雜言詩) 등이 있다. 또한 한(漢)나라 때 민간의 가요(歌謠)를 채집하는 기관인 악부(樂府)에서 수집·정리한 민간의 가요 및 이를 모방하여 지은 후대 시인들의 작품을 아울러 이르는 악부시(樂府詩)도 고체시에 속하는 것으로 본다. 근체시는 당나라 때 성립된 시체로서, 구수(句數), 자수(字數), 운율(韻律) 등에 대한 규칙이 엄격한 한시를 말한다. 절구(絶句)와 율시(律詩)가 여기에 속한다. 절구는 작품 한 수(首)의 구수가 4구로 된 것으로, 각 구의 명칭을 기구(起句: 제1구), 승구(承句: 제2구), 전구(轉句: 제3구), 결구(結句: 제4구)라고 부른다. 한 구(句)의 자수가 5자로 된 것을 오언 절구(五言絶句), 7자로 된 것을 칠언 절구(七言絶句)라고 한다. 율시는 보통 작품 한 수(首)의 구수가 8구로 된 것으로, 두 구를 묶어 연(聯)이라고 하여 각 연의 명칭을 수련(首聯: 제1·2구), 함련(頷聯: 제3·4구), 경련(頸聯: 제5·6구), 미련(尾聯: 제7·8구)이라고 부른다. 한 구(句)의 자수가 5자로 된 것을 오언 율시(五言律詩), 7자로 된 것을 칠언 율시(七言律詩)라고 한다. 율시 중에서 작품 한 수의 구수가 10구 이상으로 된 장시(長詩)를 특히 배율(排律)이라고 하는데, 역시 한 구(句)의 자수가 5자로 된 것을 오언 배율(五言排律), 7자로 된 것을 칠언 배율(七言排律)이라고 한다. 한자의 발음은 성모(聲母)와 운모(韻母)로 나눌 수 있는데, 이 중 성모는 우리말의 초성(初聲)에 해당하고 운모는 우리말의 중성(中聲)과 종성(終聲)에 해당한다.

압운법(押韻法)은 한시에서 특정한 구(句)의 끝 자리를 운모(韻母)가 같은 글자로 맞추는 것을 말한다. 이때 압운된 글자를 운자(韻字)라고 한다. 이 운자는 옛 운서(韻書)에 따라 고음(古音)에 의거하여 쓰므로 오늘날의 발음과는 다른 것도 있다. 종성이 없는 것은 중성만 같으면 같은 운이 된다. 운자는 대체로 짝수 구의 끝 자리에 다는데, 첫째 구의 끝 자리에도 달 수 있다. 한자는 글자마다 성조(聲調)를 가지고 있다. 한자의 성조는 평성(平聲), 상성(上聲), 거성(去聲), 입성(入聲)의 네 가지 종류로 나눌 수 있는데, 이를 사성(四聲)이라고 한다. 또한 사성 중에서 낮고 평평한 소리인 평성을 제외한 나머지, 곧 올라가거나 낮아지거나 하는 소리인 상성, 거성, 입성을 뭉뚱그려 측성(仄聲)이라고 한다.

평측법(平仄法)은 한시를 지을 때 구(句)를 이루는 각 글자가 있어야 할 자리에 평성에 해당하는 한자와 측성에 해당하는 한자를 일정하게 배치하는 규칙을 말한다. 평측법 중 첫째 구 둘째 자가 평성으로 시작하는 것을 평기식(平起式)이라고 하고, 측성으로 시작하는 것을 측기식(仄起式)이라고 한다. 오언 근체시는 측기식이 정격(正格)이고, 칠언 근체시는 평기식이 정격이다. 단, 평측법은 익히기가 쉽지 않으므로 지나치게 따지지 않도록 한다.

대우법(對偶法)은 한시에서 나란히 이어지는 두 구가 내용상으로나 어법상으로 서로 짝을 이루도록 하는 것을 말한다. 대우를 이루는 두 구는 앞의 구를 출구(出句), 뒤의 구를 대구(對句)라고 부른다. 율시는 함련(頷聯)과 경련(頸聯)에서 대우를 이루어야 하지만, 절구는 기구(起句)와 승구(承句) 또는 전구(轉句)와 결구(結句)에서 대우를 이루기도 한다.

한문 Ⅱ

(7) 한시를 읽고 말하는 이와 작품 내용 사이의 관계를 파악할 수 있다.

한시를 읽을 때에는, 작품에 나타나 있는 말하는 이와 작품의 서정적 주체, 곧 시인이 일치하지 않을 수 있음을 이해하고, 아울러 작품에서 말하는 이가 누구이며 그와 작품 내용 사이의 관계가 어떠한지를 파악해 보고, 이를 바탕으로 작품을 감상할 수 있어야 한다.

2007년 개정 교육과정

<한문 Ⅰ>

[Ⅰ읽기⑺] 한시를 소리 내어 읽을 수 있다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1읽기⑺], [2읽기⑺], [3읽기⑺]과 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 한시를 바르게 발음하여 읽을 수 있어야 한다. 또, 이 내용은 [Ⅰ읽기⑴]을 참고하되, 한시의 특징에 유의하도록 한다.

‘한시(漢詩)’는 한문으로 된 시를 말한다. 한시의 구(句)는 보통 오언시는 두 자, 세 자 단위로 띄어 읽고(○○/○○○), 칠언시는 네 자, 세 자 단위로 띄어 읽지만(○○○○/○○○), 하나의 구를 바르게 발음하여 읽기 위해서는 구를 이루는 단어와 단어 사이의 결합 관계에도 유의하여 읽어야 한다. 가령, 아래 보기 중에서 ‘滿四澤’은 ‘滿 / 四澤’으로, ‘世間何事’는 ‘世間 / 何事’로, ‘到吾心’ 은 ‘到 / 吾心’으로 읽어야 한다.

| 보기 |

| 春水(춘수) / 滿四澤(만사택). [봄물이 사방 연못에 가득하다.] 世間何事(세간하사) / 到吾心(도오심)? [세간의 어떤 일이 내 마음에 이르겠는가?] |

[Ⅰ읽기⑻] 한시를 끊어 읽을 수 있다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1읽기⑻], [2읽기⑻], [3읽기⑻]과 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 한시를 바르게 끊어 읽을 수 있어야 한다. 또, 이 내용은 [Ⅰ읽기⑵]를 참고하되, 한시의 특징에 유의하도록 한다.

한시의 토는 대개 하나의 구(句)가 끝나는 자리마다 달아서 그 구의 뜻을 풀어주거나 그 구와 다음 구의 연결 관계를 밝혀주는 역할을 한다. 따라서, 한시에 달린 토의 구실에 유의하면서 한시를 읽으면 한시의 내용을 보다 쉽게 이해할 수 있다. 단, 한시의 토는 특별한 정서를 표현하기 위하여 현대 국어에서는 잘 사용되지 않는 조사나 어미가 토로 사용되는 경우도 있으므로, 한시에서 실제로 사용된 토에 대해서만 그 구실을 이해하도록 하여, 한시의 현토를 자연스럽게 체득하는 데 중점을 두고 현토의 원리를 지나치게 따지지 않도록 한다.

| 보기 |

| 秋風唯苦吟하니, [가을바람에 쓸쓸히 읊으니,] 擧世少知音이라. [세상에 알아주는 이 적구나.] 窓外三更雨요, [창밖에는 한밤중 비가 내리고,] 燈前萬里心이라. [등불 앞에 내 마음은 만 리 밖을 내닫네.] -최치원, 「秋夜雨中」 |

한시의 구두법 표기는 이미 현토되어 있는 한시를 토 대신에 문장 부호가 사용된 한시로 바꾸어 표기할 수 있도록 하여, 한시의 구두법을 자연스럽게 체득하는 데 중점을 두고 표점(標點)의 원리를 지나치게 따지지 않도록 한다. 한시는 대개 두 개의 구(句)가 모여 하나의 연(聯)을 이루므로, 첫째 구의 끝에는 보통 쉼표를 찍고 둘째 구의 끝에는 마침표를 찍는다.

| 보기 |

| 秋風唯苦吟, 擧世少知音. 窓外三更雨, 燈前萬里心. |

[Ⅰ읽기⑼] 한시를 바르게 풀이할 수 있다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1읽기⑼], [2읽기⑼], [3읽기⑼]와 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 한시를 바르게 풀이할 수 있어야 한다. 또, 이 내용은 [Ⅰ읽기⑶]을 참고하되, 한시의 특징에 유의하도록 한다.

한시는 간결한 어휘로 함축적인 표현을 하는 경우가 많으므로 직역을 하기 곤란하거나 직역만으로는 의미가 잘 전달되지 않는 경우가 적지 않다. 따라서, 한시를 풀이할 때에는 우선 직역의 단계를 충실하게 거친 후, 한시 속에 함축된 뜻이 시적으로 유려하게 드러나도록 의역하는 단계에 이르도록 하는 것이 좋다.

| 보기 |

| 秋風唯苦吟, [가을바람에 오직 괴롭게 읊으니 → 가을바람에 쓸쓸히 읊으니,] 擧世少知音. [온 세상에 지음이 적구나 → 세상에 알아주는 이 적구나.] 窓外三更雨, [창밖에는 삼경의 비요 → 창밖에는 한밤중 비가 내리고,] 燈前萬里心. [등불 앞에는 만 리의 마음이라 → 등불 앞에 내 마음은 만 리 밖을 내닫네.] |

[Ⅰ이해⑹] 한시의 형식과 특징을 이해한다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [3이해⑸]와 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 한시의 시체(詩體), 압운법(押韻法), 평측법(平仄法), 대우법(對偶法) 등 한시의 형식과 특징을 바르게 이해할 수 있어야 한다.

⑴ 한시의 시체(詩體)

한시의 시체(詩體)는 크게 고체시(古體詩)와 근체시(近體詩)로 나눌 수 있다.

고체시는 고시(古詩)라고도 하는데, 당(唐)나라 때 근체시가 성립되기 이전부터 지어진 시체로서, 구수(句數), 자수(字數), 운율(韻律) 등에 대한 규칙이 비교적 자유로운 한시를 말한다. 고체시 중에서 한 구(句)의 자수가 5자로 된 것을 오언 고시(五言古詩), 7자로 된 것을 칠언 고시(七言古詩)라고 한다. 이외에도 한 구의 자수가 4자로 된 사언시(四言詩), 각 구의 자수가 일정하지 않은 잡언시(雜言詩) 등이 있다. 또, 한(漢)나라 때 민간의 가요(歌謠)를 채집하는 기관인 악부(樂府)에서 수집 정리한 민간의 가요 및 이를 모방하여 지은 후대 시인들의 작품을 아울러 이르는 악부시(樂府詩)도 고체시에 속하는 것으로 본다.

근체시는 당나라 때 성립된 시체로서, 구수(句數), 자수(字數), 운율(韻律) 등에 대한 규칙이 엄격한 한시를 말한다. 절구(絶句)와 율시(律詩)가 여기에 속한다. ‘절구’는 작품 한 수(首)의 구수가 4구로 된 것으로, 각 구의 명칭을 특별히 기구(起句 : 제1구), 승구(承句 : 제2구), 전구(轉句 : 제3구), 결구(結句 : 제4구)라고 부른다. 한 구(句)의 자수가 5자로 된 것을 오언 절구(五言絶句), 7자로 된 것을 칠언 절구(七言絶句)라고 한다. ‘율시’는 보통 작품 한 수(首)의 구수가 8구로 된 것으로, 두 구를 묶어 연(聯)이라고 하여 각 연의 명칭을 특별히 수련(首聯 : 제1・2 구), 함련(頷聯 : 제3・4 구), 경련(頸聯 : 제5・6 구), 미련(尾聯 : 제7・8 구)이라고 부른다. 한 구의 자수가 5자로 된 것을 오언 율시(五言律詩), 7자로 된 것을 칠언 율시(七言律詩)라고 한다. 율시 중에서 작품 한 수의 구수가 10구 이상으로 된 장시(長詩)를 특히 배율(排律)이라고 하는데, 역시 한 구의 자수가 5자로 된 것을 오언 배율(五言排律), 7자로 된 것을 칠언 배율(七言排律)이라고 한다.

⑵ 압운법(押韻法)

한자의 발음은 성모(聲母)와 운모(韻母)로 나눌 수 있는데, 이 중 성모는 우리말의 초성(初聲)에 해당하고 운모는 우리말의 중성(中聲)과 종성(終聲)에 해당한다. 압운법(押韻法)은 한시에서 특정한 구(句)의 끝자리를 운모가 같은 글자로 맞추는 것을 말한다. 이때 압운된 글자를 운자(韻字)라고 한다. 이 운자는 옛 운서(韻書)에 따라 고음(古音)에 의거하여 쓰므로 오늘날의 발음과는 다른 것도 있다. 종성이 없는 것은 중성만 같으면 같은 운이 된다. 운자는 대체로 짝수 구의 끝 글자에 다는데, 첫째 구의 끝 글자에도 달 수 있다.

⑶ 평측법(平仄法)

한자는 글자마다 나름의 성조(聲調)를 가지고 있다. 한자의 성조는 평성(平聲), 상성(上聲), 거성(去聲), 입성(入聲)의 네 가지 종류로 나눌 수 있는데, 이를 사성(四聲)이라고 한다. 또, 사성 중에서 낮고 평평한 소리인 평성을 제외한 나머지, 곧 올라가거나 낮아지거나 하는 소리인 상성, 거성, 입성을 뭉뚱그려 측성(仄聲)이라고 한다.

평측법(平仄法)은 한시를 지을 때 구(句)를 이루는 각 글자가 있어야 할 자리에 평성에 해당하는 한자와 측성에 해당하는 한자를 일정하게 배치하는 규칙을 말한다. 평측법 중 첫째 구 둘째 자가 평성으로 시작하는 것을 평기식(平起式)이라고 하고, 측성으로 시작하는 것을 측기식(仄起式)이라고 한다. 오언 근체시는 측기식이 정격(正格)이고, 칠언 근체시는 평기식이 정격이다. 단, 고등학교 한문 과목에서는 평측법에 대해서 지나치게 따지지 않도록 한다.

⑷ 대우법(對偶法)

대우법(對偶法)은 한시에서 나란히 이어지는 두 구가 내용상으로나 어법상으로 서로 짝을 이루도록 하는 것을 말한다. 대우를 이루는 두 구는 앞의 구를 출구(出句), 뒤의 구를 대구(對句)라고 부른다. 율시는 함련(頷聯)과 경련(頸聯)에서 반드시 대우를 이루어야 하지만, 절구는 기구(起句) 와 승구(承句) 또는 전구(轉句)와 결구(結句)에서 대우를 이루기도 한다.

[Ⅰ이해⑺] 한시의 내용과 주제를 이해한다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1이해⑸], [2이해⑸], [3이해⑹]과 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 한시의 내용과 주제를 바르게 이해할 수 있어야 한다. 또, 이 내용은 [Ⅰ이해⑴], [Ⅰ이해⑷]를 참고하되, 한시의 특징에 유의하도록 한다.

한시의 내용과 주제를 바르게 이해하기 위해서는 작가와 작품에 대한 사전적(事前的)인 배경 지식을 바탕으로, 한시에서 사용된 시어(詩語)나 시구(詩句)의 의미와 이미지, 한시의 구조와 시상(詩想)의 전개 방식 등 한시의 내용을 한시의 주제와 관련지어 바르게 파악할 수 있어야 한다. 한시는 작가와 작품에 대한 사전적인 배경 지식이 작품의 내용 이해 및 주제 파악에 중요한 열쇠가 되는 경우가 적지 않다. 이 경우 작가와 작품에 대한 사전적인 배경 지식을 제대로 알지 못한다면 작품의 내용을 오해하거나 주제를 다르게 파악할 수도 있다. 작가와 작품에 대한 사전적인 배경 지식은 작가의 일생 및 작품이 지어진 배경뿐만 아니라 작품에 사용된 특별한 전고(典故)도 포함된다.

한시의 시상 전개 방식은 기승전결(起承轉結)의 네 단계로 구성되는 것이 대표적이다. 곧, 네 구(句)로 된 한시인 절구(絶句)의 경우, 기구(起句)에서 시상을 불러일으키고, 승구(承句)에서 시상을 이어받아 확대・발전시키며, 전구(轉句)에서 시상에 변화를 주어 장면이나 분위기를 비약・전환 시켰다가, 결구(結句)에서 전체의 시상을 마무리하는 것이다. 한시의 주제를 바르게 파악하려면 시의 시상 전개 과정을 잘 살펴서 시 전체의 분위기를 읽어낼 수 있어야 한다.

[Ⅰ이해⑻] 한시의 특수한 표현 방식을 이해하고 감상할 수 있다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1이해⑹], [2이해⑹], [3이해⑺]과 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 한시에서 사용된 표현 방식을 바르게 이해하고 감상할 수 있어야 한다. 또, 이 내용은 [Ⅰ이해⑵], [Ⅰ이해⑸]를 참고하되, 한시의 특징에 유의하도록 한다.

<한문 Ⅱ>

[Ⅱ읽기⑺] 한시를 소리 내어 읽을 수 있다.

이 학습 내용은 [Ⅰ읽기⑺]과 연계된다. 또, 이 내용은 [Ⅰ읽기⑴]을 참고하되, 한시의 특징에 유의하도록 한다. ‘한문 Ⅱ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자의 학습 성과를 바탕으로 보다 확장된 한자가 활용된 한시를 바르게 소리 내어 읽을 수 있어야 한다.

[Ⅱ읽기⑻] 한시를 끊어 읽을 수 있다.

이 학습 내용은 [Ⅰ읽기⑻]과 연계된다. 또, 이 내용은 [Ⅰ읽기⑵]를 참고하되, 한시의 특징에 유의하도록 한다. ‘한문 Ⅱ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자의 학습 성과를 바탕으로 보다 확장된 한자가 활용된 한시를 바르게 끊어 읽을 수 있어야 한다.

[Ⅱ읽기⑼] 한시를 바르게 풀이할 수 있다.

이 학습 내용은 [Ⅰ읽기⑼]와 연계된다. 또, 이 내용은 [Ⅰ읽기⑶]을 참고하되, 한시의 특징에 유의하도록 한다. ‘한문 Ⅱ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자의 학습 성과를 바탕으로 보다 확장된 한자가 활용된 한시를 바르게 풀이할 수 있어야 한다.

[Ⅱ이해⑹] 한시의 형식과 특징을 이해한다.

이 학습 내용은 [Ⅰ이해⑹]과 연계된다. ‘한문 Ⅱ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자의 학습 성과를 바탕으로 보다 확장된 한자가 활용된 한시의 형식과 특징을 바르게 이해할 수 있어야 한다.

[Ⅱ이해⑺] 한시의 내용과 주제를 이해한다.

이 학습 내용은 [Ⅰ이해⑺]과 연계된다. 또, 이 내용은 [Ⅰ이해⑴], [Ⅰ이해⑷]를 참고하되, 한시의 특징에 유의하도록 한다. ‘한문 Ⅱ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자의 학습 성과를 바탕으로 보다 확장된 한자가 활용된 한시의 내용과 주제를 바르게 이해할 수 있어야 한다.

[Ⅱ이해⑻] 한시의 특수한 표현 방식을 이해하고 감상할 수 있다.

이 학습 내용은 [Ⅰ이해⑻]과 연계된다. 또, 이 내용은 [Ⅰ이해⑵], [Ⅰ이해⑸]를 참고하되, 한시의 특징에 유의하도록 한다. ‘한문 Ⅱ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자의 학습 성과를 바탕으로 보다 확장된 한자가 활용된 한시의 특수한 표현 방식을 바르게 이해하고 감상할 수 있어야 한다.