뭉쳐야 산다

한편 신라는 백제와 달리 부모처럼 받들어 섬길 나라도, 형제처럼 허물없이 지낼 나라도 없다. 신라는 아직 중국과 교류할 루트조차 확보하지 못했고, 가야와 일본은 이미 백제 측으로 노선을 정했기 때문이다. 지리적으로 보면 신라도 응당 이웃인 백제에게 접근해야 하겠지만, 백제는 건국 초부터 동진 정책으로 신라를 정복하려 했기 때문에 오히려 전통적인 앙숙이었다.

『삼국사기』 유례왕(儒禮王) 조의 기사에는 백제에 대한 신라의 증오를 여실히 보여주는 장면이 있다. 295년 왜구의 잦은 해안 침략으로 신라 왕실에서는 백제와 연합해서 일본을 쳐들어 가는 게 어떻겠느냐는 논의가 있었다(당시에 말하는 일본은 전통적으로 왜구의 본거지였던 쓰시마를 가리킨다), 이때 홍권이라는 자가 나서서 ‘백제는 거짓이 많고 항상 우리나라를 삼키려는 마음이 있으므로 더불어 꾀를 같이 하기 어렵다[百濟多詐 常有呑噬我國之心 亦恐難與同謀]’라고 말하자 유례왕이 맞장구를 치며 그 계획을 포기한다. 당시에는 백제와 일본이 찰떡궁합을 이루기 전이므로 신라가 백제와 연합해서 일본을 공격하는 전략은 충분히 가능했다. 그러나 이미 그때부터 신라에게 백제는 거짓이 많고 믿을 수 없는 나라였던 것이다. 이것도 지역감정의 오랜 뿌리라고 할까?

때로는 이해관계보다 중요한 게 감정이다. 따라서 내물왕(奈勿王, 재위 352~402)이 고구려 고국양왕(故國壤王)에게 조카인 실성을 볼모로 보내면서까지 고구려에게 의탁하려 한 심정도 충분히 이해할 수 있다【내물왕에게는 더 좋은 ‘볼모감’인 아들 눌지가 있었지만, 아마 나이가 너무 어렸거나 당시 아직 태어나지 않았던 듯하다(고구려, 백제, 신라의 왕들 가운데 출생 연도가 알려진 사람은 거의 없다. 왕들의 출생 시기가 확실해지는 것은 고려 왕조부터다). 실성왕이 즉위하는 402년에도 눌지는 나이가 어려 즉위하지 못했다고 되어 있기 때문이다. 혹은 실성이 나중에 내물왕에게 좋지 않은 감정을 품은 것을 감안한다면 혹시 거기에는 모종의 음모가 있었을지도 모른다】. 백제를 경계한다면 진작부터 그랬어야 하겠지만, 일이 늦어진 데는 아마도 신라의 왕권이 일관된 대외 정책을 추진하지 못할 만큼 미약한 탓도 있었을 것이다. 미추왕 이래 100년 만에 두 번째 김씨 왕으로 즉위한 내물왕이 47년간 재위하면서 비로소 신라의 왕계는 김씨로 고정되었기 때문이다. 어쨌든 고구려에 붙기로 한 내물왕의 외교 노선은 대단히 시의적절했다. 이듬해 광개토왕(廣開土王)이 즉위하면서 백제가 풍전등화(風前燈火)의 위기에 몰릴 때 신라는 유유히 휘파람을 불 수 있었으니까.

그러나 치국(治國)에서는 성과를 냈다고 하지만 제가(齊家)에 관한 한 내물왕은 실패했다. 세 아들 모두 나이가 어려 왕위를 잇지 못한 것은 그가 알고 있었던 실패지만 죽을 때까지 몰랐던 실패도 있다. 고구려에 볼모로 갔던 실성이 돌아와 왕위를 이은 것이 그것이다. 실성왕(實聖王, 재위 402~417)으로서는 아무리 나라 사정상 어쩔 수 없었다 해도 자신을 적지로 보낸 삼촌이 밉지 않을 수 없고, 따라서 삼촌이 남긴 사촌 동생들도 곱게 보일 리 없다. 그래서 그는 그 중 막내인 미사흔을 일본에, 둘째인 복호를 고구려에 각각 볼모로 보낸다. 그렇다면 맏이인 눌지에 대한 처우가 더욱 가혹하리라는 것은 불을 보듯 뻔한 사실이었으니, 눌지 역시 실성의 음모를 눈치채지 못할 리 없다. 실성은 아예 눌지를 살해함으로써 후환을 없애려 했는데, 결과적으로 그것은 그 개인으로서는 큰 실수였고 나라로서는 큰 이바지였다. 그 기회를 역이용하여 눌지는 오히려 신라 역사상 최초의 쿠데타를 일으켜 실성을 죽이고 왕위에 올라 42년을 재위하면서 아버지에 뒤이어 뛰어난 외교적 성과를 이루게 된다(눌지의 아내는 실성의 딸이니까 눌지는 장인을 죽인 셈이 되는데, 당시에는 왕실의 족내혼이 이루어졌으므로 장인 - 사위 관계가 그다지 유별날 게 없었다).

아버지 내물왕(奈勿王)과 달라진 것은 협상의 파트너다. 아버지와 달리 눌지왕(訥祗王, 재위 417~458)은 고구려를 안식처로 여기지 않았고 지속적인 파트너로 믿지도 않았다. 실성을 죽이고 왕위에 오른 쿠데타에는 고구려 측의 지원이 있었으므로 눌지왕은 즉위 초기에는 고구려에 대해 사대의 자세를 취했지만 그건 어디까지나 전략일 뿐 진심은 아니었다. 사실 신라를 ‘파트너’로 생각하지 않은 것은 고구려도 마찬가지였다. 고구려에게 신라는 좋게 말해 보호령일 따름이다. 광개토왕(廣開土王)이 백제와 가야, 일본 연합군을 물리쳐준 이래 고구려는 신라에 상주군을 주둔시킬 정도였으니 현대사로 비유하면 1945년 남한에서 ‘점령국’ 행세를 톡톡히 한 미군의 지위나 다름없었다. 미 군정청 지배기에 이승만이 미군과 한편으로 협력하면서 다른 한편으로 미군을 이용하여 자신의 정치적 입지를 강화했듯이, 1500년 전 신라의 눌지왕(訥祗王)은 고구려를 적당히 섬기면서 은근히 독자 노선을 구축하고자 했다. 그러나 대통령과 왕은 가진 권력에서는 같아도 신분에서는 엄연한 차이가 있는 법, 권력욕에 눈이 먼 대통령 이승만은 끝끝내 좌우합작을 거부했으나 신분상 권력을 보장받고 있었던 국왕 눌지는 적극적인 합작을 통해 고구려의 그늘에서 벗어나고자 한다.

애초부터 눌지왕(訥祗王)이 염두에 두고 있었던 합작 파트너는 놀랍게도 바로 백제였다. 유례왕의 경우에서 보듯이 신라의 역대 어느 왕도, 심지어 백제 비류왕(比流王)과 잠정적인 우호를 도모했던 흘해왕조차도 백제를 정식 동맹자로 여기지는 않았으니, 그 점에서 눌지는 대단히 혁신적인 사고를 했던 인물이다. 더구나 백제와 파트너가 되면 당시 신라를 그악스럽게 괴롭히던 일본과의 관계에서도 진전을 볼 수 있을 테니, 아마 그는 그것까지 계산에 넣지 않았을까 싶다.

그러나 눌지에게는 백제에 접근하기 전에 먼저 해결해야 할 개인적인 문제가 있다. 그것은 바로 실성왕(實聖王) 때 고구려에 볼모로 간 동생 복호를 데려오는 일이다. 즉위하자마자 그 일을 추진한 배경에는 필경 고구려와 인연을 끊겠다는 눌지의 장기적인 복안이 있었을 것이다. 그 과정에서 눌지는 ‘덤’으로 일본에 볼모로 잡혀 있던 막내 미사흔도 귀국시켜 눈물 어린 형제 상봉을 누렸으나 그 대신 한 집안은 풍비박산이 나야 했다. 영리한 계략으로 복호와 미사흔을 돌려보낸 충신 박제상(朴堤上)이 일본에서 참혹하게 죽었고 그의 부인은 망부석이 되고 말았던 것이다.

다행히 뭉치면 산다는 건 눌지왕(訥祗王)만의 생각이 아니었다. 장수왕(長壽王)이 남진을 결행한다면 그 대상은 신라만이 아니라 백제도 포함된다. 오히려 전력이 있었던 백제는 더 크게 회를 입을 가능성이 짙다. 그래서 백제의 비유왕(毗有王, 재위 427~455)은 즉위하자마자 다방면으로 동맹을 꾀하는데, 먼저 전통적인 우호 관계에 있는 일본에게, 그리고 다음에는 아직 신생국이지만 동진에 뒤이어 중국 강남의 지배자가 된 송(宋)나라와 차례로 우의를 다지고, 433년에는 신라에게 화해의 제스처를 보낸다. ‘불감청(不敢請)이언정 고소원(固所願)’이라는 말은 바로 이럴 때 쓰는 말일 게다. 그렇잖아도 고구려의 우산 밑에서 나오면 백제밖에 의지할 대상이 없었던 눌지왕(訥祗王)은 비유왕이 내미는 손을 덥석 움켜쥔다.

이것이 후대에 나제동맹(羅濟同盟)이라 알려진 사건인데, 가히 고대의 ‘통일전선’이라 할 수 있을 것이다. 하지만 그 배경이나 과정에서 보듯이 그것은 대등한 관계에서 맺어진 동맹이라 부르기는 어려운 것이었다. 백제는 남조의 송나라를 비롯하여 일본, 가야와 두루 연대하고 있었으니 신라와의 동맹은 그 연대의 사슬 중 하나의 고리일 뿐이지만, 신라의 입장에서는 백제만이 유일한 연대의 대상이기 때문이다(게다가 신라는 백제의 다른 파트너들과는 사귀지 못했다. 그래서 나제동맹을 맺고 나서도 신라는 일본의 대규모 침략을 당한다). 이는 당시 한반도 남부의 정세에서 백제와 신라의 위상 차이가 현격했음을 말해준다. 따라서 고구려의 타깃도 역시 신라가 아니라 백제가 될 것은 당연하다. 비록 신라가 고구려의 우산에서 벗어났지만 고구려는 동남부의 약소국인 신라에는 눈길조차 주지 않는다. 남진의 차비를 마친 장수왕(長壽王)의 일정표에는 오직 백제 정벌만이 들어 있을 뿐이다.

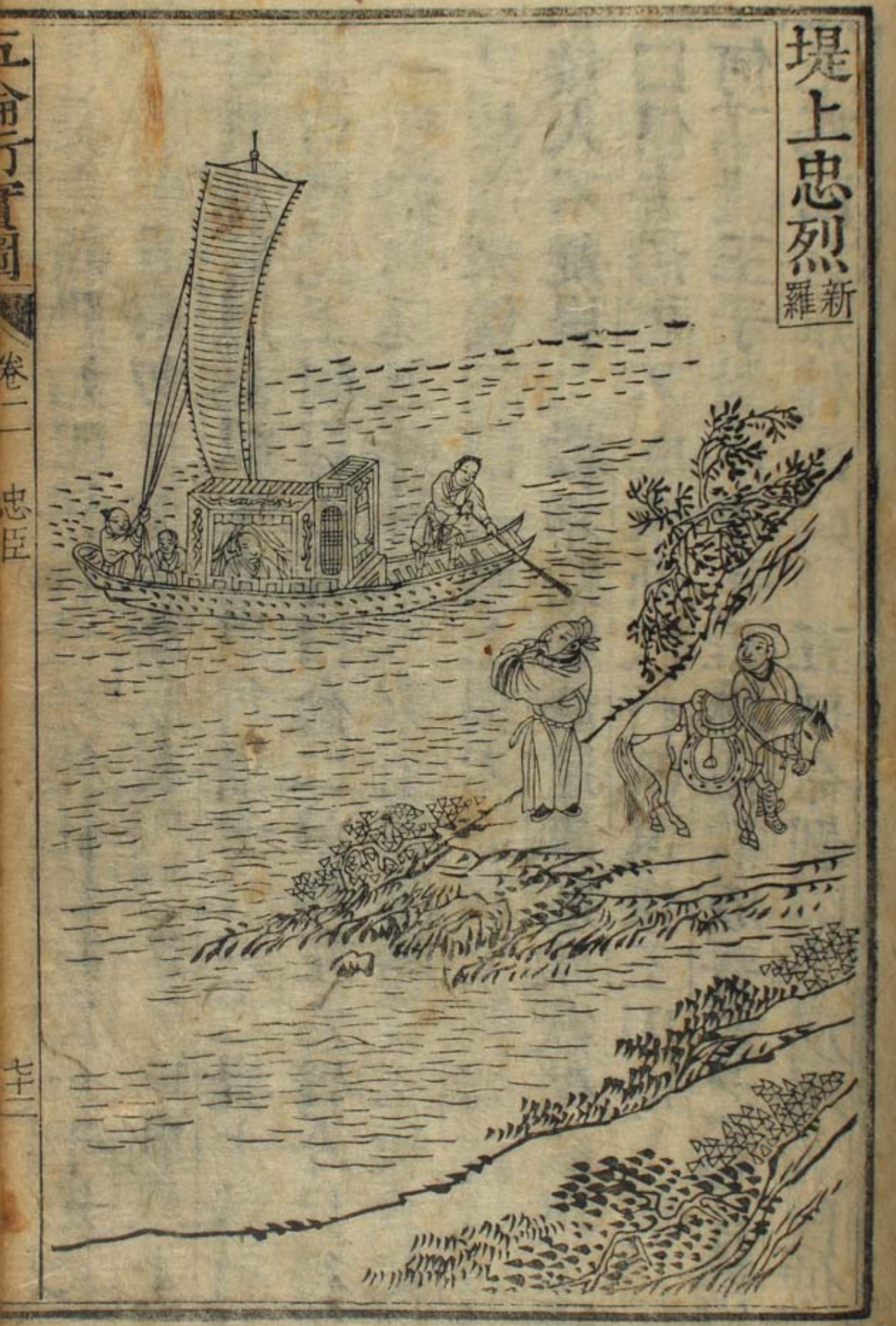

▲ 시대를 초월한 도덕 왕을 위해 자신을 희생한 박제상의 충성심은 그의 가족에게는 비극을 안겨주었지만 후대인들에게는 깊은 감동을 주었다. 그림은 조선 후기의 『오륜행실도(五倫行實圖)』라는 책에 수록된 박제상의 이야기다(오른쪽 위에 ‘제상충렬堤上忠烈’이라는 제목이 보이는데, 그림은 김홍도가 그렸다고 한다). 대부분이 중국인들로 채워진 수록 인물들 중에 박제상이 당당히 끼인 것을 보면 충성심이란 시대를 초월한 도덕인 모양이다. 하기야, 그렇듯 헌신적인 충성을 마다할 왕이 어디 있을까?

인용

'역사&절기 > 한국사' 카테고리의 다른 글

| 2부 화려한 분열 - 4장 진짜 삼국시대, 기묘한 정립(삼근왕, 동성왕) (0) | 2021.06.13 |

|---|---|

| 2부 화려한 분열 - 3장 뒤얽히는 삼국, 백제의 멸망?(광개토왕릉비, 장수왕, 개로왕, 문주왕, 웅진백제) (0) | 2021.06.13 |

| 2부 화려한 분열 - 3장 뒤얽히는 삼국, 믿을 건 외교뿐(장수왕, 아신왕, 불교수입, 전지왕) (0) | 2021.06.13 |

| 2부 화려한 분열 - 3장 뒤얽히는 삼국, 고구려의 대중국 노선(광개토왕) (0) | 2021.06.13 |

| 2부 화려한 분열 - 3장 뒤얽히는 삼국, 불세출의 정복군주(소수림왕, 고국양왕, 광개토왕, 아신왕) (0) | 2021.06.13 |