열하일기, 유쾌한 시공간 - 3부, 1장 잠행자 혹은 외로운 늑대

3부 ‘천의 고원’을 가로지르는 유쾌한 노마드

1장 잠행자 혹은 외로운 늑대

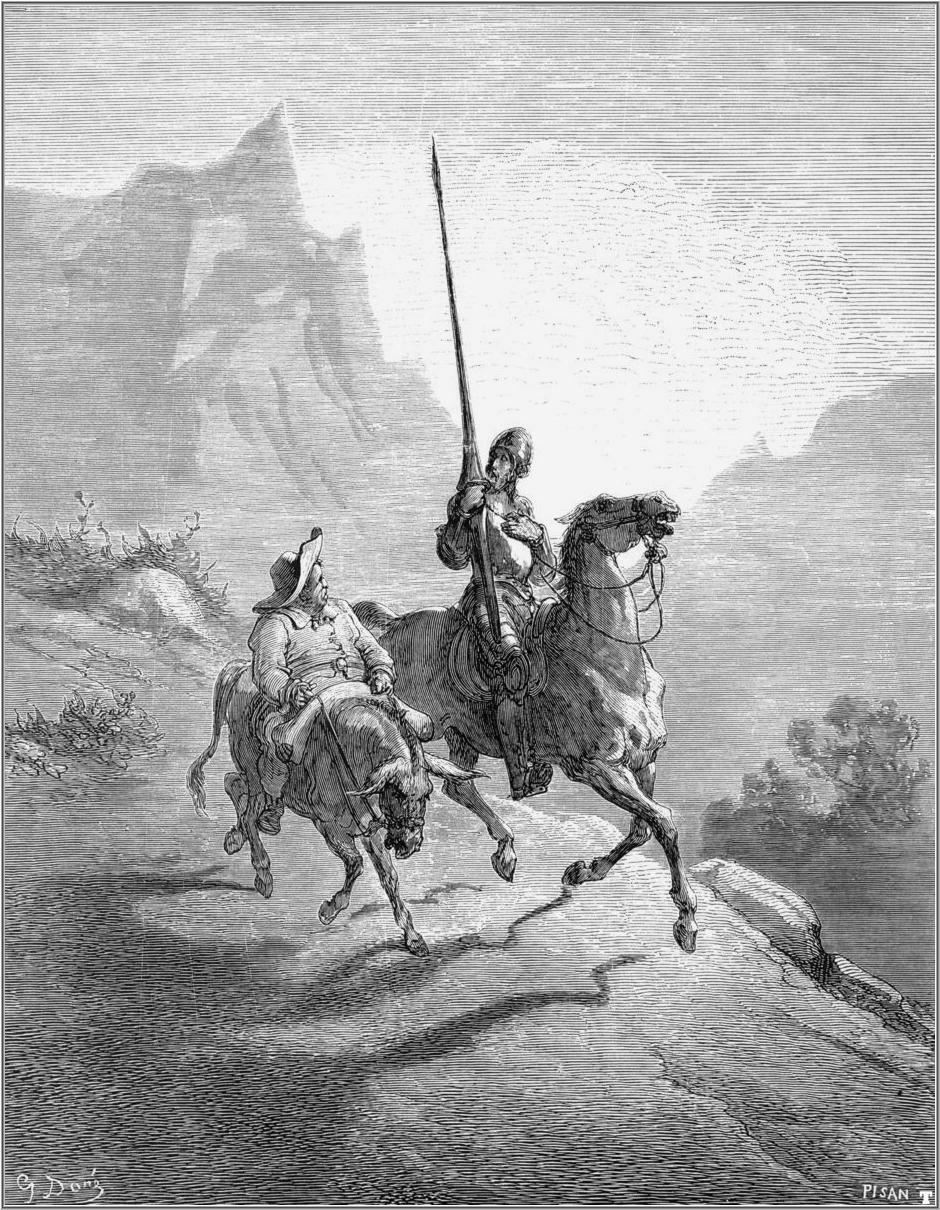

돈키호테와 연암

여행은 압록강을 건너는 장면에서부터 시작된다. 물론 여행은 훨씬 이전에 시작되었다. 한양에서 압록강에 이르기까지도 한 달여가 소요되었기 때문이다. 하지만 연암은 이 과정은 일체 생략해버렸다. 젊은 날 이미 ‘팔도유람’을 했던 그로서는 조선 내에서의 여정에 대해 특별한 감흥을 맛보기 어려웠을 터, 그러므로 「도강록(渡江錄)」이 『열하일기』의 서두를 장식하는 건 지극히 자연스럽다.

그는 이 사절단의 비공식 수행원이다. 중요한 결정에는 낄 수도 없고, 공식적인 성명단자에는 포함되지도 않는다. 북경에서 느닷없이 열하로 가게 되었을 때, “정사(正使) 이하로 직함과 성명을 적어서 예부로 보내어 역말 편에 먼저 황제에게 알리기로 하였으나” 연암의 성명은 단자 속에 넣지 않았다. ‘있으면서 없는 존재’, 아이러니컬하게도 그렇기 때문에 그는 이 대규모 집단의 ‘유일한’ 여행자다. 새벽에 서늘함을 타서 일찍 떠나거나 혹은 수행원들과 부담없이 ‘농담 따먹기’를 할 수 있는 것도, 길을 가다 만나는 이방인들에게 스스럼없이 접근하여 ‘딴지’를 걸 수 있는 것도 공식적으로 그에게 주어진 임무가 전혀 없기 때문이다. 수목적인 배치 안에서 움직이는 유연한 선분, 그래서인가, 이 여행이 ‘지리적 경계’를 넘어 생애 처음으로 중원땅을 밟는 거창한 의미를 지니고 있음에도 그의 출발은 지극히 경쾌하다.

아침을 먹은 뒤 혼자 말을 타고 먼저 출발했다. 말은 자주색 갈기에 흰 정수리, 날씬한 정강이에 높은 발굽, 뾰족한 머리와 짧은 허리에 두 귀가 쫑긋한 품이 만 리를 달릴 듯싶다. 창대는 앞에서 견마를 잡고 장복은 뒤에서 따라온다. 안장에는 주머니 한 쌍을 달았다. 왼쪽 주머니에는 벼루를 넣고 오른쪽에는 거울, 붓 두 자루, 먹 한 장, 조그만 공책 네 권, 이정록(里程錄) 한 축을 넣었다. 행장이 이렇듯 단출하니 국경에서의 짐 수색이 아무리 엄하다 한들 근심할 게 없다. 「도강록(渡江錄)」

朝飯後 余獨先一騎而出 馬紫騮而白題 脛瘦而蹄高 頭銳而腰短 竦其雙耳 眞有萬里之想矣 昌大前控 張福後囑 鞍掛雙囊 左硯右鏡 筆二墨一 小空冊四卷 程里錄一軸 行裝至輕 搜檢雖嚴 可以無虞矣

마치 돈키호테가 시종 산초 판사와 애마 로시난테만을 데리고 천하를 주유하듯, 그 또한 ‘두 귀가 쫑긋’하고 ‘정강이가 날씬한’ 말과 우직한 하인 창대, 장복이만을 동반한다. 돈키호테는 머릿속에 온갖 ‘기사담’을 다 집어넣고서 길을 나서지만, 연암은 이제 마주치게 될 미지의 세계를 낱낱이 담기 위해 붓과 먹, 공책 등을 들고서 여행을 떠난다. 전자는 텍스트를 구현하기 위해 떠나지만, 후자는 텍스트를 채우기 위해 떠난다. 전자의 여행이 이미 완결된 세계를 현실에서 확인하고 구현하기 위한 것이라면, 후자의 여행은 예정도 목적도 없이 낯설고 이질적인 모험 속으로 무작정 몸을 날리는 것이다. 그러고 보면 연암이 더 ‘돈키호테적’인 게 아닐까.

하긴, 그렇기도 하다. ‘돈키호테팀’과 ‘연암팀’이 겉보기에는 유사해 보이지만, 사실 이들은 매우 상이한 배치로 이루어져 있다. 전자의 경우, 돈키호테는 기사담의 세계에 푹 빠져 현실을 도통 보려하지 않는 데 반해 산초 판사가 온갖 재치와 익살로 돈키호테의 엄숙주의를 깨뜨리는 구조라면, 후자의 경우 오히려 장복이나 창대가 철저한 소중화(小中華) 주의에 물들어 있고 연암이 그 경직된 선분을 가로지르며 온갖 ‘해프닝’을 일으키는 식이다. 기묘한 대칭!

그러나 아무리 몸이 가볍고 경쾌하다 해도 먼 길을 떠나는 자의 심정은 착잡하다. 두려움 혹은 설레임이 어찌 없으랴. 강을 건너기 전, 연암은 간단한 제의(祭儀)를 행한다.

혼자서 쓸쓸히 한잔을 부어 마시며 동쪽을 바라보니, 용만과 철산의 모든 산들이 첩첩 구름 속에 들어 있다. 다시 한잔을 가득 부었다. 문루 첫 번째 기둥에 뿌리며, 잘 다녀올 것을 스스로 빌었다. 그리고 또 한잔을 부어 그 다음 기둥에 뿌리며 장복과 창대를 위해 빌었다. 술병을 흔들어보니, 아직도 몇 잔이 남아 있기에 창대를 시켜 술을 땅에 뿌리도록 했다. 말을 위한 것이다. 「도강록(渡江錄)」

於是悄然獨酌 東望龍鐵諸山 皆入萬重雲矣 滿酌一盞 酹第一柱 自祈利涉 又斟一杯 酹第二柱 爲張福昌大祈 搖壺則猶餘數杯 使昌大酹地禱馬

비장한 결단도, 치열한 사명감도, 거창한 축원도 없다! 텅빈 눈으로 만첩청산을 바라보고 당분간 동고동락을 해야 할 장복이와 창대와 말을 위해 술을 뿌리는 것이 전부다. 그러고 보면 술이야말로 ‘먼 길 나그네의 좋은 벗’이다.

장복이와 창대는 술을 입에도 못 대지만, 연암은 틈만 나면 술을 마신다. 술을 좋아하기도 하지만 무엇보다 술이 있는 분위기를 좋아한다. 풍경 좋은 시냇가에서, 운치 있는 주루병에서, 낯선 거리에서도 술집만 보면 그저 지나치지를 못한다. 술맛이 관동의 으뜸이라는 계주성에서는 한 주루(酒樓)에 들러 여러 사람과 함께 흉금을 터놓고 취하도록 마시기도 한다. 또 파김치처럼 지친 몸으로 객관에 도달했을 때, 밥은 못 먹을지언정 소주 한잔만은 절대 잊지 않는다. 아마 『열하일기』에 가장 자주 등장하는 ‘먹거리’를 꼽는다면, 단연 술이 될 것이다. 그러니 술로 여행을 축원하는 것이야말로 가장 잘 어울리는 제의인 셈이다. 그런 점에서 이 소탈한 의례는 길 떠나는 자의 허허로운 마음이자 여정의 복선이기도 하다. 물론 예정된 것은 아무 것도 없다. 오직 모를 뿐! 오직 갈 뿐! 이제 여행이 시작되었다.

이질적인 것과 접속하려는 욕망

연암의 목적은 관광이 아니다. 명승고적을 둘러보거나 기념비에 자신의 이름을 새기는 일 따위에는 애시당초 관심이 없다. 그는 보이지 않는 것을 보려 하고, 보이는 것에서 숨겨져 있는 것들을 보려 한다. 그런 까닭에 사신을 비롯하여 구종배(驅從輩, 하인들)에 이르기까지 중국은 ‘되놈의 나라’라서 산천이며 누대조차 노린내가 난다고 눈도 주지 ‘않은’ 채 오직 목적지만을 향해 나아가는 집합적 배치 속에서 연암은 그 길을 함께 밟아가면서도 끊임없이 옆으로 ‘샌다’.

이질적인 것들과 접속하려는 그의 욕망에는 경계가 무궁하다. 북경 안팎에 있는 여염집과 점포들을 유람할 때, 그는 이렇게 투덜거린다.

그러나 이번에 내가 구경한 것은 겨우 그 백분의 일 정도에 지나지 않는다. 어떤 경우에는 우리 역관들에게 제지를 당하기도 하고, 더러는 들어가기 힘든 곳을 문지기와 다투어가면서 바야흐로 그 안으로 들어가면 시간이 언제 가는지 총총하여 시간이 부족할 지경이다. (중략)

然余所遊歷 僅百分之一 或爲我譯所操切 或爭難門者 方入其中 則顧影怱怱 惟日不足

겨우 비석 하나를 읽는데도 문득 시간이 훌쩍 흘러버려, 자개와 구슬처럼 찬란하고 아름다운 궁궐 구경도 그저 문틈으로 달리는 말을 내다보는 격이고, 빠른 여울을 지나는 배처럼 건성으로 볼 수밖에 없다. 이 때문에 다섯 감각기관인 눈, 귀, 코, 혀, 피부는 모두 피로한 상태이고, 베껴 적으려다보니 문방사우가 모두 초췌하다. 항상 꿈속에서 무슨 예언서를 읽는 것 같고, 눈에는 신기루가 어른거려서 뒤죽박죽 섞이고 희미해져서 이름과 실제의 사적이 헷갈리는 것이 대부분이다. 귀국한 뒤에 기록했던 작은 쪽지를 점검해보니 종이는 나비날개처럼 얇고 자그마하며, 글자는 파리 대가리처럼 작고 까맣다. 「앙엽기서(盎葉記序)」

纔讀一碑 輒移數晷 貝闕琳宮 隙駟灘船 是以五官幷勞 四友俱瘁 恒如夢讀籙書 眼纈海蜃 顚倒依稀 名蹟多錯 歸拾小錄 或紙如蝶翅 字如蠅頭

역관들의 눈을 피하고, 문지기와 다투는 건 쉬운 일이다. 정말 곤혹스러운 건 시간이 부족한 것, 눈이 피로한 거란다. 거꾸로 말하면, 그의 여행은 이 무수한 난관들을 돌파하면서 이루어졌다는 뜻이기도 하다. 몸싸움을 하고, 촌각을 다투는 시간을 쪼개, 보고 또 보고 베끼고 또 베끼고 다시 되새김질하는 그의 모습은 사무 ‘처절’하기까지 하다. 그런가 하면 이런 모습은 또 얼마나 감동적인가?

세 겹의 관문을 나온 뒤, 말에서 내려 장성에 이름을 새기려고 패도를 뽑았다. 벽돌 위의 짙은 이끼를 긁어내고 붓과 벼루를 행탁(行槖, 행장을 넣는 여행용 전대나 자루) 속에서 꺼냈다. 꺼낸 물건들을 성 밑에 주욱 벌여놓고 사방을 둘러보았으나 물을 얻을 길이 없었다. 아까 관내에서 잠깐 술을 마실 때 몇 잔을 더 사서 안장에 매달아두었던 것을 모두 쏟아 별빛 아래 먹을 갈고, 찬 이슬에 붓을 적셔 크게 여남은 글자를 썼다. 「막북행정록(漠北行程錄)」

出三重關 遂下馬 欲題名于長城 而拔佩刀 刮去甎上蘚花 出筆硯於囊中 陳之城下 四顧無覔水之處 關內小飮時 又沽數杯 懸于鞍邊 爲達曙之資 於是盡瀉之 磨墨於星光之下 蘸筆於凉露之中

술과 먹, 별빛, 그리고 붓과 이슬이 만들어내는 ‘아름다운 야상곡’! 이때가 혹독한 야간행군 속에서 험하디 험하다는 북방의 요새 ‘고북구(古北口)’를 지나는 순간임을 떠올리면 이 야상곡의 멜로디는 더 한층 황홀하다.

▲ 고북구

반룡산(蟠龍山) 입구. 길게 뻗어 있는 장성의 모습이 마치 용이 꿈틀거리는 듯하다. 군데군데 설치된 망루에는 이곳을 지나간 이들이 남긴 글씨들이 생생하게 남아 있다. 연암이 남긴 흔적도 그 어딘가에 남아 있으리라.

스릴 만점의 잠행

실제로 그의 시선 혹은 필력은 불가사의할 정도다. 길에서 만난 여인네들의 장신구, 패션, 머리 모양에서부터 곰이나 범, 온갖 동물들의 모양새에 이르기까지 도무지 미치지 않는 영역이 없다. 한번은 객관 밖에서 재주부리는 앵무새의 털빛을 자세히 보려고 등불을 달아오는 동안에 주인이 가버리는 일도 있었다. 북진묘에서 달밤에 신광녕으로 돌아오는 길에서는 수차(水車) 세 대가 막 불을 끄고 거두어 가려는 것을 잠깐 멈추어 세우고 ‘수총차(水統車)’를 이리저리 뒤집어 보며 그 제도를 상세히 체크하기도 했다. 또 열하에선 담장 너머로 광대 소리가 들리자 일각문 안을 엿보려고 사람들 머리 사이 빈곳으로 바라보는데, 한 사람이 연암이 오랫동안 발꿈치를 들고 선 것을 보고는 걸상 하나를 가져다가 그 위에 올라서서 바라보게 하는 일도 있었다. 밤새워 필담을 나누느라 말 위에서 코를 골며 자다가 낙타를 놓치게 되자, “이 담에는 처음 보는 물건이 있거든 비록 졸 때거나 식사할 때거나 반드시 알리렷다![勑是後若逢初見之物 雖値眠値食 必爲提告]”며 장복이와 창대를 마구 꾸짖는다. 그러니 일행들이 그에게 ‘구경벽’이 심하다고 놀리는 것도 무리가 아니다.

물론 그의 가장 큰 목적은 이국의 친구들을 만나는 것이다. 친구를 만나는 일은 좀더 많은 시간, 정담을 주고받을 수 있는 공간이 필요하다. 그건 어쩔 수 없이 밤을 이용해야 한다. 그래서 그는 주로 ‘야음을 틈타’ 대열에서 일탈한다. 여기에는 몸싸움이나 체력만 필요한 게 아니라, 일행을 따돌리기 위한 속임수도 요구된다. 거짓말을 하고, 눈짓으로 신호를 보내고, 기묘한 제스처를 쓰는 등의 갖가지 전략들이 동원된다. 그럴 때, 그의 여행은 바야흐로 ‘잠행’이 된다.

예컨대 성경(盛京)을 통과할 때, 낮에 술집에서 장사꾼들과 만나 의기투합하자 밤에 가상루(歌商樓)라는 누각에서 다시 만나기로 약속한다. 첫날의 잠행이 성공한 뒤, 다음날 또 다시 탈출을 도모한다. 좀더 대담해진(?) 그는 수행원 변계함에게 함께 가자고 제의한다. 그런데 변군이 눈치없이 수역(首譯, 수석통역관)에게 가도 좋으냐고 묻는다. 수역이 눈이 휘둥그래져서, “성경은 연경이나 다름없는데 어찌 함부로 밤에 나다닌단 말씀이오[盛京無異皇城 豈可夜行]”하니 변군이 기가 팍 꺾이고 말았다. 그러나 연암의 행동은 한술 더 뜬다. “수역은 오히려 어젯밤 우리 일을 모르는 모양이다. 만일 알게 되면 나도 붙잡힐까 두려워 일부러 알리지 않고 홀로 빠져 나가면서 장복이더러 혹시라도 나를 찾는 이가 있거든 뒷간에 간 것처럼 대답하라고 일러두었다[首譯實不知昨夜事也 若知之則恐幷吾見阻 故諱之 遂潛身獨步出 留張福 囑以或有索我者 對以如廁].” 대담한 속임수 혹은 치밀한 포석.

만나서 하는 일은? 잠행이 주로 밤에 이루어지기 때문에 만나면 밤새 술을 마시며 필담을 나눈다. 새벽녘이 되어 의자에 걸터앉은 채 꾸벅꾸벅 졸다가 훤하게 동이 트면 놀라 깨어 여관으로 돌아오곤 한다. 물론 그는 잠행에는 ‘도가 텄기’ 때문에 절대 들키지 않는다. 장복이의 입만 막으면 되는 것이다. 몇날 며칠을 이런 식으로 잠행을 시도하는데, 가장 압권은 이런 대목이다. 길에서 중국인 친구, 비생(費生)을 만나니 그가 연암을 이끌고 가게로 들어가서 밤에 가상루에서 다시 모이는 일에 대해 이야기한다.

박래원 일행이 길가에서 배회하다가 나를 찾아 점포 안으로 들어오기에 나는 황급히 필담하던 원고를 숨기고 머리를 끄덕여 승낙을 표했다. 비생도 내 뜻을 알아차리고는 웃음을 머금고 고개를 까딱거린다. 변계함이 종이를 찾아 그와 문답하려고 하기에 나는 일어서서 나오며, “함께 얘기할 상대가 못 되어.”하니 계함도 일어선다. 비생은 문까지 따라나와서 내 손을 잡고 다짐의 뜻을 넌지시 내비치기에 나도 머리를 끄덕이며 나왔다. 「성경잡지(盛京雜誌)」

來源輩徘徊街上 尋余入舖中 余忙收談草 首肯爲諾 費生亦會余意 含笑頤可 季涵索紙 欲與問答 余起出曰 “無足與語” 季涵笑而起 費生臨門 握余手以諭意 余點頭而去

계함을 따돌리면서 비생과 눈짓을 주고받고, 손으로 신호를 보내는 모습은 마치 ‘코믹 첩보물’의 한 장면을 방불케 한다. 저녁이 되자 밥을 재촉해 먹고는 혼잣말로 “더위에 기침이 특히 심하니 일찍 자야겠군[困暑特甚 當早宿].”하고는 “뜰로 내려와서 서성거리다가 틈만 있으면 나갈 궁리[遂下庭徘徊 爲乘間出門之計]”를 한다. 연암은 총망한 걸음으로 마루로 올라갔다가 도로 나오면서 뜰을 거닐고 있는 일행들에게 “형님이 매우 심심해 하시더군[兄主太伈伈]”하며 눙을 친다. 형님은 곧 정사 박명원이다. 일행들을 그쪽으로 따돌린 다음 재빨리 문을 나가면서 장복에게는 “어제처럼 잘 꾸며 대려무나[善彌縫如昨日]”하고 입막음을 한다. 탈출이 거의 마무리되기 직전, 계함과 수역이 들어온다. 앗, 위기! 그러나 “마침 수역과 계함이 마루에 올라서 돌아보지 않는 틈을 타[首譯與季涵 上堂不顧]” 가만히 빠져 나온다. 휴―― 거리에 나서자 답답했던 가슴이 시원해진다. “더위도 약간 물러가려니와 달빛이 땅에 가득하다[暑氣乍退 月色布地].” 달빛을 가득 안고 친구들이 있는 예속재(藝粟齋)를 향해 달려가는 연암, 이렇게 톰 소여의 모험을 보는 듯, 춘향이를 만나러 가는 이몽룡의 탈주를 보는 듯, 그의 잠행은 유머러스한 스릴과 서스펜스로 가득하다.

뒷장면도 멋지다. 예속재에 이르니 전생이 손에 붉은 양각등을 들고 와 가상루로 가기를 재촉하므로, 또 다른 친구와 함께 담뱃대를 입에 문 채 문을 나섰다. 한길은 하늘처럼 넓고, 달빛은 물결처럼 흘러내린다. 가상루에 도착하니 여러 벗들이 난간 밑에 죽 늘어서 있다가 연암을 보고는 모두들 못내 반겨하며 안으로 맞아들인다. 방 안에는 정성껏 차려진 식탁이 촛불 아래 그윽하다.

그리고 이어지는 긴 이야기들. 오고가는 필담 속에 쌓이는 우정! “이토록 고귀하신 손님을 모시고 하룻밤 아름다운 이야기로 새우는 건 참으로 한평생 가도 얻기 어려운 좋은 인연일까 합니다. 이렇게 세월을 보낸다면 하룻밤은커녕 석 달이 넘도록 촛불을 돋우어 밤을 새워도 무슨 싫증이 나리까[陪奉高賓 打了一宵佳話 眞是畢生難得之良緣 如此度世 雖十旬秉燭 有甚倦意].” 한마디로, 그들은 연암의 풍모에 완전 매료당하고 말았다.

속내를 끄집어내기 위한 동물적 감각

장사치들과의 밀회(?)가 수행원들의 감시를 따돌리기만 하면 되는 수준이라면, 열하에서 만난 재야선비들과의 필담은 거의 비밀 지하조직과의 접선을 연상시키듯 팽팽한 긴장 속에서 진행된다. 잘 알다시피, 당시는 만주족 출신이 지배하던 시절이라 사회 전체에서 이른바 만족과 한족 사이의 갈등이 만연해 있었다. 「피서록(避暑錄)」을 보면, 만주인 기려천(奇麗川)은 나이가 스무살이나 많고 벼슬도 조금 높은 한족 출신 윤형산(尹亨山)을 노골적으로 멸시한다. 그런가 하면 연경에서 돌아와 한인들에게 기려천에 대해 물었을 땐, “점잖은 선비가 어찌 되놈의 새끼를 안단 말이오[士大夫安知靼子]” 한다. 그만큼 두 종족 사이의 알력이 심했던 것. 연암이 만난 이들은 주로 한인들인데, 연암은 이들의 심중을 떠보기 위해 다양한 전략을 구사한다.

예컨대 자주 탄식소리를 내는 곡정(鵠汀) 왕민호(王民皥)에게 “선생은 평소에 어째서 자주 탄식을 하십니까[先生平居 何頻發嘆也]?”하니, 곡정은 “평생에 글을 읽어도 세상에 뜻대로 안 되는 것이 십중팔구이니, 어찌 이 병이 생기지 않겠습니까[平生讀書 千古不如意者 十常八九 安得不成此痞患]?”한다. 그러자 곧바로 “머리 깎는 봉변을 당했으니, 지사로서 이미 만 번은 탄식을 하였겠지요[頭厄已發 志士萬太息]”라며 말을 잡아챈다. 머리 깎는 봉변이란 만주족이 한족에게 강요한 변발(辮髮)을 의미한다. 황비홍의 ‘헤어스타일’을 떠올리면 금방 이해될 것이다. 이마부터 머리 가운데 부분은 빡빡 밀고 뒷머리는 길게 땋아내린, 어찌 보면 세련되고, 어찌 보면 촌스럽기 짝이 없는 이 스타일은 훗날 신해혁명(1911년)으로 청왕조가 붕괴되기까지 만주족의 통치를 상징하는 문화적 징표로 기능하였다. 그러니 연암의 멘트는 정치적으로 상당히 민감한 사안을 건드린 셈이다. 곡정은 얼굴빛이 변했다가 잠시 후 안색을 바로잡고는, 머리 깎는 봉변이라고 쓴 종이를 찢어서 화로에 던져버린다. 그런가 하면, 또 이런 장면도 있다.

이때 해는 이미 저물어 방 안이 침침하여 촛불을 켜놓은 상태였다. 내가 시구로 응대했다.

| 不須人間費膏燭 | 인간 세상에 굳이 촛불 켤 필요 있나 |

| 雙懸日月照乾坤 | 해와 달 쌍으로 걸려 천지를 비추는 것을 |

그러자 왕민호가 손사래를 치면서 먹으로 ‘쌍현일월(雙懸日月)’ 네 글자를 지워버린다. 대개 일ㆍ월을 쌍으로 쓰면 명(明)자가 되기 때문이다.

是時日已暮 炕內沈沈 故已喚燭矣 余曰 不須人間費膏燭 雙懸日月照乾坤 鵠汀搖手 又墨抹雙懸日月 葢日月雙書 則爲明字

명(明)자가 무슨 죄가 있다고? 만주족에 의해 붕괴된 명왕조를 떠올리기 때문이다. 글자 하나도 예사롭게 넘기지 못하는 이 대목은 마치 한국현대사를 옥죄었던 ‘레드 콤플렉스’가 연상될 정도다. 그만큼 당시 지식인들에게 있어 명청(明淸)의 교체는 엄청난 사건이었다. 물론 연암 같은 조선 지식인들도 거기서 자유로울 수 없었다.

이들이 당면한 딜레마 가운데 하나는 이런 것이다. 청왕조는 한족 선비들을 길들이기 위하여 송나라 때 체계를 이루고, 원나라 이후 중국의 정통이념이 된 주자학(朱子學)을 통치철학으로 표방하는 한편, 『사고전서(四庫全書)』라는 방대한 작업을 추진한다. 역대 유학의 방대한 체계를 정리하는 이 작업에 뛰어들어야 하는가 마는가? 실로 곤혹스런 질문임에 틀림없다.

연암이 ‘무엇이 금서(禁書)인가’하고 운을 떼는 것은 그들을 이 문제로 유도하기 위함이다. 이 질문에 곡정은 정림(亭林) 고염무(顧炎武), 서하(西河) 모기령(毛奇齡), 목재(牧齋) 전겸익(錢謙益) 등의 문집 수십 종을 써서 보이고는 곧 찢어버린다. 그러자 연암은 “저 영락제(永樂帝, 명나라 황제) 때에 천하의 군서를 수집하여 『영락대전』 등을 만들되, 당시의 선비들로 하여금 머리가 희도록 붓을 쉴 사이 없게 했다더니, 지금 『도서집성(圖書集成)』 등의 편찬도 역시 그런 뜻인지요[永樂時蒐訪天下群書 爲永樂大全等書 賺人頭白 無暇閒筆 今集成等書 並是此意否]”라고 정면돌파를 시도한다. 곡정은 곧 재빨리 붓으로 이 말을 지워버리며, “본조의 문치(文治) 숭상은 백왕(百王)들 중에서 탁월합니다. 그러니까 『사고전서』에 편입되지 않은 글이야말로 아무런 쓸 곳이 없겠습지요[本朝右文 度越百王 不入四庫 顧爲無用].”라며 논점을 비껴나간다.

이런 식의 ‘기싸움’은 필담 곳곳에서 재연된다. 사실 그의 잠행이 돋보이는 것은 이런 부분이다. 예민한 촉수를 뻗쳐 끊임없이 금기를 건드리고 집요하게 그들의 깊은 속내를 끄집어내는 동물적 감각, 연암이 보기에 천하의 대세를 파악하기 위해선 이처럼 표면에 드러나지 않는 심층을 탐색하는 작업이 반드시 요청된다.

▲ 변발

변발은 만주족 특유의 헤어스타일이다. 만주족이 청을 세우고 나서, 중국의 모든 남성들에게 이 스타일을 강요했다. 때문에 한족 남성들은 청의 문화ㆍ제도 가운데 이 변발을 가장 치욕적인 것으로 여겼다. ‘소중화(小中華)주의’로 똘똘 뭉친 조선인들 역시 변발이야말로 야만의 상징이라고 간주했다. “권력은 신체를 통해 작동한다”는 걸 이보다 잘 보여주는 것도 없다.

티벳 불교에 관한 조선 최초의 기록

클라이맥스는 뭐니뭐니해도 티베트 불교와 관련된 부분이다. 열하에서 일어난 가장 충격적인 사건이 티베트의 대법왕(大法王)인 판첸라마와의 마주침이다. 불교 자체를 사교(邪敎)로 취급하고 있던 당시 조선인들에게 밀교적 분위기에 감싸인 티베트 불교는 절대 상종해선 안 되는 이단(異端) 중의 이단이다. 조선 사행단이 벌인 어처구니없는 해프닝은 뒤에서 자세히 언급될 것이다. 중국 선비들에게도 이 문제는 그리 녹록하지 않았던가 보다. 특히 옹정제(雍正帝)가 티베트 불교를 비판하는 상소를 올린 선비에게 찢어 죽이는 형벌을 내린 이후, 그들에게 있어 불교와 티베트에 관한 이야기는 금기 중의 금기였다.

「황교문답(黃敎問答)」에는 추사시(鄒舍是)라는 비분강개형의 투사적 지식인이 하나 나온다. 말꼬리잡기를 즐겨하고, 유불도 등 온갖 철학적 원리들에 대해 냉소로 일관하는 이 광사는 갖은 궤변으로 연암을 괴롭혔는데, 그조차도 이 문제에 대해서는 함구한다.

그러던 중에 학성(학지정)이 돌아와 자리에 앉았다. 필담을 나눈 종이를 보고는 급히 손으로 찢더니 입에 넣고 씹었다. 그러면서 한참 동안 말없이 추사시를 노려보았다. 내가 잠시 한눈을 파는 사이에, 입으로 나를 가리키면서 추사시에게 눈을 주었다. 학성은 그러다 우연히 내 눈과 마주치자 몹시 부끄러운 기색을 보였다.

此際志亭還坐 視其紙 急手裂納口嚼之 目視鄒生 久無所語 偸余不視 撮嘴指余 且目鄒生 偶敵余眼 甚有愧色

이런 지경이니 연암조차 무슨 곡절이 있기에 저토록 꺼리는가 싶어 함부로 묻지 못했다. 물론 그렇다고 포기할 연암이 아니다. 접속 가능한 온갖 채널을 동원하여 티베트 불교를 둘러싼 정보를 수집한다. 한림서길사(翰林庶吉士) 왕성(王晟)이라는 인물을 통해 판첸라마의 시말을 상세히 듣는 한편, 몽고인 경순미를 통해 초대 달라이라마의 스승인 총카파를 둘러싼 여러 학설을 캐내기도 한다. 「황교문답(黃敎問答)」을 비롯한 「찰십륜포(札什倫布)」, 「반선시말(班禪始末)」이 그 구체적 성과물이다. 아마 이 방면에 관한 조선왕조 유일의 기록일 터, 잠행자 특유의 촉수가 아니었다면 이 텍스트들은 결코 탄생될 수 없었을 것이다.

달빛 그리고 고독

대상을 투시하는 예리한 시각, 끈적하게 들러붙는 촉감적 능력은 잠행자만의 특이성이다. 대열을 일탈하여 솔로로 움직이고, 대열이 잠들 때 깨어 움직이는, 말하자면 지루하게 반복되는 리듬 속의 ‘엇박’ 같은 존재. 그는 새벽을 도와 먼저 떠나거나 아예 뒤떨어져 떠난다.

사행단의 또 다른 책임자인 부사(副使) 및 서장관과는 압록강에서 120리나 되는 책문을 지나 어느 민가에 들어서야 비로소 인사를 나눌 정도이다. 연암답게 “타국에 와서 이렇게 서로 알게 되니 가히 이역(異域)의 친구로군요[定交於他國 可謂異域親舊].”라는 농담을 잊지 않는다.

그뿐인가. 설령 함께 거리에 나섰다가도 온갖 자질구레한 일상사를 면밀히 주시하다 보면 일행들이 버리고 떠나기 일쑤다. 그렇기 때문에 그는 늘 무리 속에서 움직이고, 무리와 더불어 웃고 떠들고 끊임없이 사건을 만들어내지만, 늘 혼자다. 무리 가운데 홀로 떨어진 ‘외로운 늑대’! 산전수전을 다 겪은 뒤, 열하에 도착한 날 기진맥진한 몸으로 그는 이렇게 말한다.

이렇게나 달이 밝은데 어찌 마시지 않을 수 있으랴. (중략) 홀로 뜰 가운데 서서 밝은 달빛을 바라보고 있노라니, 담 밖에서 ‘할할’ 하는 소리가 들려온다. 장군부에 있는 낙타가 우는 소리다. (중략)

月明如此 不飮而何? (중략) 獨立庭中 仰看明月 有聲喝喝牆外 此駝鳴將軍府也

오른편 행각(行閣)에 들어가 보니, 역관 셋과 비장 네 명이 한 구들에 엉켜 자는데 목덜미는 엇갈리고 정강이를 서로 걸친 채, 아랫도리는 가리지도 않고 있다. 모두들 천둥 소리를 내며 코를 골아댄다. 어떤 놈은 고꾸라진 병에서 물이 콸콸 쏟아지는 소리 같고, 어떤 놈 은 나무를 켤 때 톱니가 긁히는 소리 같고, 또 어떤 놈은 혀를 차며 사람을 꾸짖는 소리 같고, 어떤 놈은 킁킁거리며 남을 원망하는 소리 같다. 「태학유관록(太學留館錄)」

入右廊 三譯四裨 同宿一炕 交頸連股 不掩下軆 無不雷鼾 或如倒壺水咽 或如引鋸齒澀 或嘖嘖叱人 或喞喞埋怨

모두들 정신없이 잠에 골아떨어진 걸 보고서, “뜰 가운데를 거닐기도 하고, 달려보기도 하고 혹은 간격을 맞춰 걸어보기도 하면서 그림자와 더불어 한참을 희롱하였다[徘徊庭中 或疾趨或矩步 與影爲戱].” 천리 떨어진 이국땅에서 자기 그림자와 노는 자의 심정은 어떤 것일까. 때는 바야흐로 삼경이고 명륜당 뒤의 늙은 나무들은 그늘이 짙고, 서늘한 이슬이 방울방울 맺혀서 잎마다 구슬을 드리운 듯, 구슬마다 달빛이 어리었다. 그의 서글픈 탄식소리. “아아, 슬프구나. 이 좋은 달밤에 함께 구경할 사람이 없으니[可惜良宵好月 無人共翫].” 다른 일행들과 마찬가지로 그 역시 녹초가 될 대로 된 몸이건만 달빛을 그저 놓치기 아까웠던 것이다.

그는 정말 달빛을 좋아한다. 『열하일기』 곳곳에서 은은히 울려 퍼지는 ‘달빛 소나타’를 음미해보라. “저녁 뒤에 달빛을 따라 가상루에 들러서 여러 사람을 이끌고 함께 예속재에 이르렀다. 마침 전생이 손에 붉은 양각등을 들고 들어와서 곧 가기를 재촉하므로, 이생과 함께 담뱃대를 입에 문 채 문을 나섰다. 한길이 하늘처럼 넓고 달빛은 물결처럼 흘러내린다[田生手持紅色羊角燈入來 促余偕行遂與李生 含烟出門 大道如天 月色如水].” “이날 밤 달빛이 낮같이 밝고 더위는 이미 한물간 모양이다. 저녁 뒤에 곧 밖으로 나가서 아득히 먼 들을 바라보니, 푸른내는 땅에 깔리고 소와 양이 제각기 집으로 돌아간다. (중략) 이상스런 화초가 달빛 아래 얽히어 있다[是夕月色如晝 暑氣已退 飯後卽出 瞭望遠野 蒼烟鋪地 牛羊各歸 (中略) 奇花異艸 交映月中].”

열하에서 만난 중원의 선비들에게 월세계나 자전론 등 논변을 펼치는 것도 달빛 아래서였다. 기공(奇公, 기풍액)이 연암을 이끌고 나와서 달을 구경하는데, 이때 달빛이 대낮같이 밝았다. 연암은 “만일 달 속에도 세계가 있다면, 오늘 이 밤에 어떤 두 명의 달 세계 사람이 난간에 기대어 지구를 바라보면서 땅빛의 차고 기우는 이야기를 나누고 있을지 그 누가 알겠습니까[月中若有一世界 自月而望地者 倚立欄干下 同賞地光滿月邪]?”하니, 기공이 난간을 치면서 기이한 말이라 감탄해 마지않는다. 이어지는 연암의 대구, “제 친구 홍대용(洪大容)은 지식이 한량 없이 깊고 넓어서 일찍이 저랑 달구경을 하면서 장난삼아 이런 이야기를 지어냈답니다.” “나 역시 오늘 밤 달구경을 하다가, 문득 그 친구 생각이 나서 한바탕 말을 늘어놓았을 뿐입니다.”

열하를 떠날 때, 중국의 선비 통상대부 윤가전(尹嘉銓)은 술잔을 들어 달을 가리키면서 “훗날 선생이 그리울 적에 저 달을 보며 만 리 밖에 계신 선생을 본 듯” 하겠노라고 한다. 이렇듯 달빛은 그의 벗이자 철학적 필드이며, 만남과 이별의 배경이었다. 그런데 그 좋은 달빛을 함께할 친구들은 정말 흔치 않았다. 그래서 달빛이 밝을 때면 그의 고독 또한 더욱 깊었다.

▲ 달밤

연암은 달밤을 사랑했다. 달빛 속에서 친구를 만났고, 달빛을 받으며 술잔을 기울였고, 달빛에 비친 자신의 그림자를 보며 춤을 추기도 했다. 고독한 잠행자 연암에게 있어 달빛보다 더 든든한 ‘빽’은 없었을 터, 때론 그 자신이 달빛의 일부이기도 했다.

소중화가 만든 고지식

하긴 달밤뿐이랴. 한낮의 거리에서도, 시끌벅적한 장터에서도 그는 언제나 ‘솔로’였다. 그것은 무리로 움직이는가 아닌가와는 무관한 사항이다. 가장 가까운 동행자인 장복이와 창대는 뼛속까지 중화주의의 세례를 받았을 뿐 아니라, 대책 없는 고지식 계열의 인물들이다.

책문 밖에서 벌어진 에피소드 하나(「도강록渡江錄」). 아침밥을 먹고 행장을 정돈한즉, 양편 주머니의 왼편 열쇠가 간 곳이 없다. 샅샅이 풀밭을 뒤졌으나, 끝내 찾지 못했다. 장복이를 보고, “너는 행장을 조심하지 않고 늘 한눈을 팔더니, 겨우 책문에 이르러서 벌써 이런 일이 생겼구나. 속담에 사흘 길을 하루도 못 가서 늘어진다는 격으로, 앞으로 2천리를 가서 연경에 이를 즈음이면 네 오장인들 어디 남겠느냐. 내 듣건대 구요동(舊遼東)과 동악묘(東嶽廟)에 본시 좀도둑이 드나드는 곳이라 하니, 네가 또 한눈을 팔다가는 무엇을 잃어버릴지 알겠니[汝不存心行裝 常常遊目 纔及柵門 已有閪失 諺所謂‘三三程一日未行’ 若復行二千里 比至皇城 還恐失爾五臟 吾聞舊遼東及東岳廟 素號姦細人出沒處 汝復賣眼 又未知幾物見失]”하며 꾸짖으니, 그는 민망한 듯이 머리를 긁으며 “쇤네가 인제야 알겠습니다. 그 두 곳을 구경할 적엔 제 두 손으로 눈깔을 꽉 붙들고 있으면 어느 놈이 빼어갈 수 있으리까[小人已知之兩處觀光時 小人當雙手護眼 誰能拔之]”한다. 연암이 하도 어이가 없어서 “좋아[善哉]”하고 응낙하고 만다.

이렇게 장복이에겐 유머와 개그, 비유 따위가 안 통한다. 그에게는 오직 ‘썰렁한’ 직서법만이 있을 뿐이다. 요양성에 들렀을 땐 ‘여긴 좀도둑이 많아 낯선 사람이 구경에만 마음이 팔려 있으면 뭐든 잃어버리고 만다’면서 지난해 사신 행차가 안장이나 등자를 잃어버렸다고 주의를 주자, 장복이가 갑자기 말안장을 머리에 쓰고 등자를 쌍으로 허리에 차고서 앞에 나선다. 이 정도면 고지식도 가히 ‘엽기적’ 수준이다. 연암도 기가 질려 “왜 너의 두 눈알을 가리진 않냐”고 혀를 내두른다. 또 열하로 가는 길에 혼자만 뒤에 남게 되자 말머리를 붙들고는 울고불고 하다가 일행이 열하에서 돌아왔을 땐, 상봉의 기쁨을 나누기도 전에 선물 챙기기에 바쁘다. 그러고는 창대가 하는 ‘뻥’ —— 황제를 만났다는 둥, 별상금을 받았다는 둥 —— 을 모조리 다 믿어버린다.

창대 역시 비슷한데, 주술적 영험이 많다는 관제묘에서 일행이 모두 제물을 바치고 머리를 조아리며 제비를 뽑아 길흉을 보는데, 창대가 참외 한 개를 놓고선 무수히 절하며 복을 구한 다음, 곧바로 그 참외를 관운장의 소상(塑像) 앞에서 몽땅 먹어치운다. 옆에서 지켜보던 연암은 “가진 것이 적으면서 바라는 것은 사치롭다”는 옛말을 떠올리며 혀를 끌끌 찬다. 결국 창대는 장복이와 ‘환상의 2인조’였던 것이다. 그러니 연암의 말을 알아먹을 리가 없다. 가엾은 연암!

장복이나 창대는 무식한 데다 고지식해서 그렇다 치지만 소위 식자층인 정사, 부사, 역관, 비장들도 상황은 비슷하다. 연암은 그들에게 끊임없이 말을 건네지만, 그들은 알아듣지 못한다. 열하의 태학에서 만났던 윤가전은 연암과 의기투합하여 오래도록 고금의 운율을 논한 바 있었는데, 「망양록(忘羊錄)」이라는 장이 그 보고서다. 근데 제목이 좀 이상하지 않은가? 양을 잊다니? 양이 음률과 뭔 상관이 있다고, 사연인즉 이렇다. 연암이 윤가전의 처소에 들렀을 때 윤이 연암을 위해서 양을 통째로 쪄놓았다. 그런데 악률이 고금에 같고 다른 것을 한참 이야기한 뒤에, 윤이 양을 아직 찌지 않았느냐고 물으니 하인은 이미 차려 놓은 지 오래라 식었다고 답한다. 음률을 논하는 데 빠져 양이 익고 식는 것을 온통 잊은 것이다. 연암이 벗과 더불어 대화하는 것을 얼마나 즐겼는지를 잘 보여주는 일화이다.

그런데 윤이 연암과 사귄 뒤, 정사(正使)에게 인사를 하기 위해 조선 사행단을 찾는다. 연암은 당황한다. “우리나라 대부들은 생으로 존귀한 체함이 대단하여, 중국 사람을 보면 만주족, 한족 구분 없이 모두 휩쓸어 되놈으로 보고, 한갓 마음만 도도한 체 하는 것이 애초부터 몸에 밴 습속이 되어버렸다. 그가 어떠한 호인이며 무슨 지체인지 알기 전에 벌써 그를 반겨 맞이할 리도 없거니와, 비록 서로 만난다 하더라도 필시 견양(犬羊)과 같이 푸대접할 것이다[我東大夫 生貴甚矣 見大國人無滿 漢 一例以胡虜視之 驕倨自重 本自鄕俗然也 當不察彼是何許胡人 何等官階 而必無款接之理 雖相接 必以犬羊待之 亦必以我爲不緊矣].” 과연 연암의 예상대로 윤가전이 뜰에서 한참을 기다렸지만, 정사는 만나주지 않는다. 정사가 이 정도니 다른 인물들은 더 말해 무엇하랴. 친구를 만나기 위해 물불을 가리지 않는 연암과 찾아온 방문객조차 만나주지 않는 정사. 이 사이는 정말 얼마나 먼 것인지.

유리창을 헤맨 외로운 늑대

그래서 정말로 연암과 동행한 벗들은 멀리 있는 이들이다. 연암은 추억의 갈피를 들춰 여정마다에서 그들과 대화하고, 흔적을 찾는다. 특히 유리창(琉璃廠)에서 연암은 자기보다 앞서 연행을 했던 친구들 생각으로 깊은 감회에 젖는다.

조선시대 연행에서 ‘유리창’은 각별한 의미를 지닌다. 무려 27만 칸에 달하는 서점, 골동품 가게들이 즐비한 지식의 보고(寶庫), 아니 용광로, 그야말로 세계의 지식이 흘러들어오고 다시 뻗어나가는 곳이 유리창이었다. 그러므로 근대 이전 한자문화권에 속하는 동아시아 지식인들에게 있어 유리창은 연행의 필수코스였다. 조금 과장해서 말하면 공식적 업무가 없는 지식인들의 경우, 연행의 목적지는 북경이 아니라 유리창이라고 말해도 좋을 정도였다. 홍대용(洪大容)이 ‘천애의 지기’를 만난 곳도 바로 이 유리창이 아니었던가. 이쯤 되면 독자들도 내가 중국에 갔을 때, 왜 퇴락한 유리창에서 유독 깊은 감회에 젖었는지를 이해할 수 있으리라. 나는 거기서 200여 년 전 동아시아 지식인들의 역동적인 숨결을, 그리고 나와 비슷한 나이에 그 거리를 지나갔을 연암의 발자취와 호흡을 느끼고 싶었던 것이다.

연암은 유리창에서 가슴벅찬 감동과 함께 진한 고독감에 사로 잡힌다. ‘지성의 거리’를 거닐면서 새삼 가슴속에 용솟음치는 지식을 펼칠 장이 없음을 환기하게 되었나보다. 하여, 한 누각 위에 올라 난간에 기대어 이렇게 탄식한다. “이 세상에 진실로 저를 아는 사람 하나를 만났다면 한이 없을 것”이라고.

자신을 알아주는 이 하나 없는 비감함. 그렇다고 기죽어 울울해할 연암이 아니다. 「관내정사(關內程史)」에 보이는 내용이다.

나를 알아주는 이가 드물다면 나는 참으로 고귀한 존재다’라는 노자의 궤변을 버팀목 삼아 국면을 전환한다. “이제 이 유리창 중에 홀로 섰으니, 그 옷과 갓은 천하에 모르는 바이요, 그 수염과 눈썹은 천하에 처음 보는 바이며, 반남(潘南)의 박(朴)은 천하에 일찍이 듣지 못하던 성일지라도, 내 이에서 성(聖)도 되고 불(佛)도 되고 현(賢)도 되고 호(豪)도 되어, 그 미침이 기자(箕子)나 접여(接輿)와 같기로, 장차 그 누가 와서 이 천하의 지락을 논할 수 있겠는가?

今吾獨立於琉璃廠中 而其衣笠天下之所不識也 其鬚眉天下之所初覩也 潘南之朴 天下之所未聞也 吾於是爲聖爲佛爲賢豪 其狂如箕子接輿 而將誰與論其至樂乎?

세상이 알아주지 않는 외로움을 고귀함으로, 다시 자유인의 지극한 즐거움으로 변환시키는 이 멋진 역전! 그래서 ‘외로운 늑대’ 연암은 결코 외롭지 않다!

▲ 유리창 거리

유리창은 베이징에서 고전적 정취를 느낄 수 있는 몇 안 되는 명소 가운데 하나다. 동아시아 지식의 요람이라는 영광은 사라졌을지언정 붓과 먹, 고서와 종이 등 여전히 지식인들의 가슴을 두근거리게 하는 보물들로 그득하다. 그래서인가. 이 거리에 들어설 때마다 나는 200년 전 새로운 지식을 찾아, 이국의 벗들을 찾아 여기저기를 서성였을 연암의 뒷모습이 보일 것 같은 착각에 빠지곤 한다.