타자와의 소통과 주체의 변형 - Ⅸ. 타자의 타자성

Ⅸ. 타자의 타자성

포정이라는 훌륭한 요리사가 문혜군을 위하여 소를 잡았다. 손을 갖다 대고, 어깨를 기울이고, 발을 디디고, 무릎을 굽히고, 그 소리는 설컹설컹. 칼 쓰는 대로 설뚝설뚝. 완벽한 음률, 무곡 「뽕나무 숲[桑林]」에 맞춰 춤추는 것 같고, 악장 「다스리는 우두머리[經首]」에 맞춰 율동하는 것 같았다.

庖丁爲文惠君解牛. 手之所觸, 肩之所倚, 足之所履, 膝之所踦, 砉然嚮然, 奏刀騞然, 莫不中音. 合於桑林之舞, 乃中經首之會.

문혜군이 말했다. “참, 훌륭하다. 기술이 어찌 이런 경지에 이를 수 있을까?”

文惠君曰: “譆, 善哉! 技蓋至此乎?”

포정은 칼을 내려놓고 대답했다. “제가 귀하게 여기는 것은 도(道)입니다. 기술[技]을 넘어서는 것입니다. 제가 처음 소를 잡을 때는 눈에 보이는 것이 온통 소뿐이었습니다. 삼 년이 지나자 온전한 소가 보이지 않게 되었습니다. 지금은 신(神)으로 조우할 뿐, 눈으로 보지 않습니다. 감각 기관은 쉬고, 신(神)이 원하는 대로 움직입니다. 하늘이 낸 결을 따라 큰 틈바귀에 칼을 밀어 넣고, 큰 구멍에 칼을 댑니다. 이렇게 정말 본래의 모습에 따를 뿐, 아직 인대나 건을 베어 본 일이 없습니다. 큰 뼈야 말할 나위도 없지 않겠습니까?

庖丁釋刀對曰: “臣之所好者道也, 進乎技矣. 始臣之解牛之時, 所見无非全牛者. 三年之後, 未嘗見全牛也. 方今之時, 臣以神遇而不以目視, 官知之而神欲行. 依乎天理, 批大卻, 導大窾因其固然. 技經肯綮之未嘗微礙, 而況大軱乎!

훌륭한 요리사는 해마다 칼을 바꿉니다. 살을 가르기 때문입니다. 보통 요리사는 달마다 칼을 바꿉니다. 뼈를 자르기 때문입니다. 저는 지금까지 19년 동안 이 칼로 소를 수천마리나 잡았습니다. 그러나 이 칼날은 이제 막 숫돌에 갈려 나온 것 같습니다. 소의 뼈마디에는 틈이 있고 이 칼날에는 두께가 없습니다. 두께 없는 칼날이 틈이 있는 뼈마디로 들어가니 텅 빈 것처럼 넣어, 칼이 마음대로 놀 수 있는 여지가 생기는 것입니다. 그러기에 19년이 지났는 데도 칼날이 이제 막 숫돌에 갈려 나온 것 같습니다.

良庖歲更刀, 割也; 族庖月更刀, 折也; 今臣之刀十九年矣, 所解數千牛矣, 而刀刃若新發於硎. 彼節者有閒, 而刀刃者無厚. 以無厚入有閒, 恢恢乎其於遊刃必有餘地矣. 是以十九年而刀刃若新發於硎.

그렇지만 매번 근육과 뼈가 닿은 곳에 이를 때마다 저는 다루기 어려움을 알고 두려워 조심합니다. 시선은 하는 일에만 멈추고, 움직임은 느려집니다. 칼을 극히 미묘하게 놀리면 뼈와 살이 툭하고 갈라지는데 그 소리가 마치 흙덩이가 땅에 떨어지는 소리와 같습니다. 칼을 들고 일어서서 사방을 둘러 보고, 잠시 머뭇거리다가 흐뭇한 마음으로 칼을 닦아 갈무리를 합니다.”

雖然, 每至於族, 吾見其難爲, 怵然爲戒, 視爲止, 行爲遲. 動刀甚微, 謋然已解, 如士委地. 提刀而立, 爲之四顧, 爲之躊躇滿志, 善刀而藏之.”

문혜군이 말했다. “훌륭하다! 나는 오늘 포정의 말을 듣고 삶을 기름[養生]이 무엇인지 터득했노라.”

文惠君曰: “善哉! 吾聞庖丁之言, 得養生焉.”

1. 타자의 타자성

1. 관념 속 자연

“산에서 살다보면 자연처럼 위대한 교사가 없다. 이론적으로 배우는 것, 그것은 관념적이고 피상적이다. 자연으로부터 얻어 듣는 것, 그것이야말로 근본적인 것이고 그때그때 우리에게 많은 깨우침을 준다. 또 자연은, 태양과 물과 바람과 나무는, 아무 보상도 바라지 않고 무상으로 준다.” 방금 읽었던 아름다운 글은, 월든 호숫가의 오두막에서 자연을 노래했던 소로우(Thoreau)에게 강하게 영향을 받았던, 우리나라의 유명한 스님께서 쓰신 글 중 일부다. 베스트셀러 작가로서 이 스님은 아낌없이 자신을 내어주는 자연과 그렇지 못한 인간적 욕심에 대한 글을 많이 쓰셨다. 그런데 우리는 스님이 이 시에서 노래하고 있는 자연에는 무엇인가 빠져 있다는 것을 느껴야만 한다. 자연은 과연 이렇게도 신적으로 혹은 낭만적으로 그려질 수 있는 것인가? 오히려 길을 잃고 산을 헤맬 때 들리는 배고픈 승냥이의 울음소리, 그리고 독사들, 독벌레들과 같이 우리와 생존경쟁을 벌이고 있는 다른 생명체들의 괴로움이 이 시에서는 철저하게 빠져 있지 않는가?

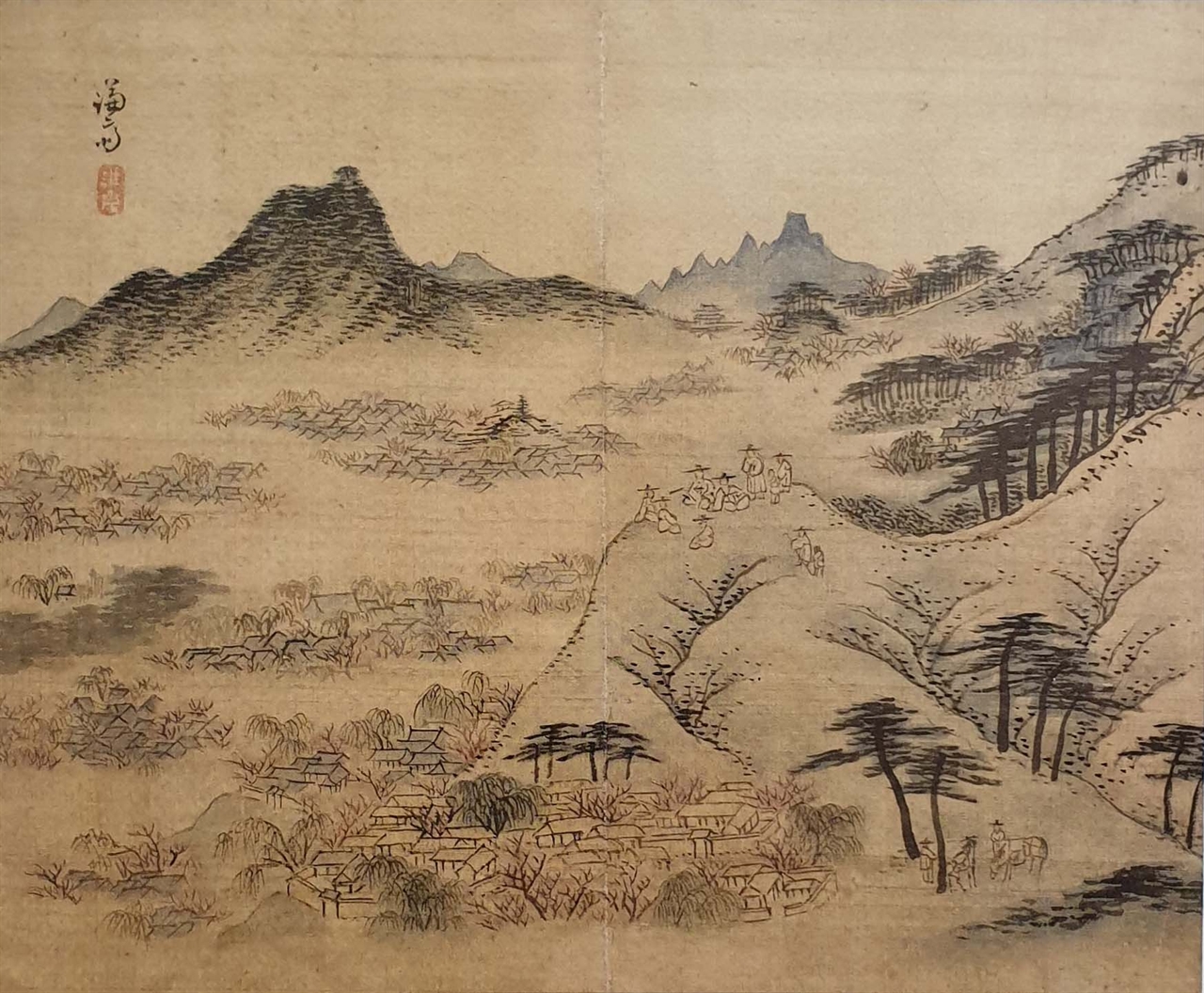

단지 이 스님은, 칸트의 표현을 빌리자면, 자신이 자연에게 의미부여 한 것을 다시 확인하고 있을 뿐이다. 다시 말해 스님은 자신이 자연에서 찾고자 한 것만을 다시 찾고 있을 뿐이라는 것이다. 그렇다면 스님에게 자연은 관조되는 풍경, 혹은 외면에 불과한 것 아닌가? 마치 전통적인 동양의 산수화가 보여주는 풍경처럼 그것은 사변적인 풍경에 지나지 않는 것이다. 외면으로서의 자연은 관조하는 주체의 내면에 의해 매개된 자연, 원근법적으로 드러나는 풍경일 수밖에 없다. 결국 이렇게 자연이 자신의 단독성을 통해서 이해되는 것이 아니라, 오히려 관조하는 주체의 내면에 의해 이해될 때, 자연은 더 이상 자연일 수 없다. 그것은 단지 하나의 풍경일 뿐이다. 이 점에서 스님이 산속에 있는 자신의 조그만 암자에서 꽃을 피우고 가꾸면서 그 아름다움을 노래할 때, 스님이 키우며 노래하고 있는 것은 정확히 말해 그 자신의 내면이라고 할 수 있다. 그러나 그것은 자연과는 아무런 상관이 없는 것이다. 만일 스님이 자연을 사랑한다면 혹은 자연이 무엇인지를 알고자 한다면, 오히려 조용히 암자를 허물고 그곳을 떠날 필요가 있다. 일년도 되지 않아 꽃들은 폐허가 된 암자의 이곳저곳에서 자신들이 피고 싶은 대로 피어날 것이다. 그곳에는 우리가 보지 못한 진드기들도 생기게 될 것이고, 전혀 예측하지도 못했던 곤충들의 먹이사슬도 새롭게 조성될 것이다. 그 세계는 우리가 멀리서 바라본 내면 속의 풍경처럼 아름답지도, 조화롭지도 않을 것이다.

자연을 소재로 삼고 있는 동양화는 거의 모두 관념화에 지나지 않는 것이다. 매화ㆍ난초ㆍ국화ㆍ대나무를 아무리 아름답게 그려도 그것은 살아있는 매화ㆍ난초ㆍ국화ㆍ대나무와는 아무런 상관이 없다. 조용히 홀로 앉아 차를 마신 후, 흰 종이를 꺼내 아무리 기개 있게 난초의 한 획을 긋는다고 해도 그것은 자신의 내면에 의해 매개된 외면일 뿐이다. 그것은 단지 자신의 정신세계를 표현한 것에 불과한 것이다. 구름에 반쯤 가린 산을 배경으로 계곡의 흐르는 물 근처에서 낚시를 하고 있는 선비, 그리고 멀리 농기구를 매고 가는 촌부가 지나가는 흔히 보는 동양화를 기억해 보라. 이 그림 속에 있는 풍경은 사실적인 풍경인가? 혹은 이 풍경을 그린 사람은 진짜 이곳에 가 본 사람일까? 결코 그렇지 않다. 이곳은 일종의 무릉도원, 관념상의 장소일 뿐이다. 산이 있어도 그 산은 진짜 산이 아니고, 사람은 있어도 그 사람들은 모두 관념 속의 사람들일 뿐이다. 스님이 노래했던 자연이나 그리고 전통적인 동양화가 표현했던 자연에도 자연이 없기는 마찬가지다. 거기에는 단지 풍경, 혹은 내면의 투사물만이 있을 뿐이다. 한 마디로 그런 자연에는 대상으로서의 풍경만이 있지 타자성을 갖는 자연은 존재하지 않는다는 것이다.

2. ‘차이의 인정과 타자에 대한 배려’가 지닌 문제점

차이와 타자에 대한 존중은 아마도 현대 윤리학의 금언에 해당할 것이다. 남성과 여성의 차이, 이슬람 문화와 기독교 문화의 차이, 서양문화와 동양문화의 차이를 긍정하고 배려하자는 것이다. 그래서 어느 사이엔가 우리나라도 차이와 타자라는 개념을 중심으로 보는 담론이 주도적인 지적 흐름으로 번성해 가고 있다. 지금 그 어느 누가 ‘타자와의 차이를 인정하고 배려하자’는 주장을 거부할 수 있겠는가? 아니나 다를까 언론과 출판 도처에서 우리 지식인들도 앞다투어 차이와 타자를 진지하게 설교하는 대변자 역할을 수행하고 있다. 물론 차이와 타자의 인정은 표면적으로 분명 훌륭한 이야기인 것은 사실이다. 그러나 여기서 우리 지식인들은 결정적으로 중요한 다음과 같은 질문과 반성을 빼먹고 있다. 왜 차이와 타자의 담론, 즉 차이와 타자에 대한 존중이라는 윤리학적 담론이 서양에서 발생할 수 있었는가? 이렇게 질문할 수 있을 때에만 우리는 차이와 타자의 담론도, 해방 이후 서양에서 유행처럼 유입되어 들어온 모든 담론들이 그랬던 것처럼, 서양에서 탄생해서 유입된 것임을 잊지 않을 수 있다.

간과해서는 안 되는 것은 차이의 인정과 타자에 대한 배려라는 입장이, 지구적 패권을 차지하고 있는 서양에서 출현했다는 사실이 시사하는 것처럼, 강자의 입장을 전제로 하고 있다는 점이다. 다시 말해 지배층이 피지배층에 대해서, 또는 남성이 여성에 대해서, 또는 서양이 제3세계에 대해서, 또는 기독교가 이슬람에 대해서 차이의 인정과 타자의 배려라는 담론을 이야기할 수 있을 뿐, 그 역은 결코 아니라는 것이다. 왜냐하면 이미 약자는, 즉 여성은, 이슬람은, 제3세계는, 피지배층은 어쩔 수 없이 차이를 인정하고 타자를 배려해야만 하기 때문이다. 예를 들어 우리나라의 경우 이미 미국이라는 타자를 배려하고 미국과 한국의 차이를 인정하고 있지 않는가? 북한과의 대치 상황이라는 위기상황과 미국과의 긴밀한 경제교류가 불가피하다는 경제상황 속에서 우리는 분명 미국과의 관계에서 약자의 위치에 있다. 그래서 강자로서의 미국을 배려하고 있지 않는가? 불공정한 무역보복도 감수하고, 불평등한 SOFA 협정도 잘 감수해내고 있지 않은가? 우리는 다른 약소국가들과 마찬가지로 미국이라는 타자와의 차이를 받아들이고 미국이라는 타자를 배려하지 못하고는 살 수 없게 되어 있다.

중요한 것은 강자에 의해 내세워진 차이의 인정과 타자의 배려라는 명분은 항상 그 동일한 강자에 의해 철회될 수 있다는 점이다. 최근에 이루어진 이라크에 대한 무차별적인 미국의 공격이 이것을 웅변으로 말하고 있지 않는가? 그리고 이런 무차별적 공격과 동시에 미국은 다양한 인종과 문화의 공존을 긍정한다는 자신의 입장을 과감히 철회했었다. 미국 내에 불었던 중동과 아시아 계열의 학생들에 대한 수많은 인권 침해는 이 점을 명확하게 증언하고 있다.

이런 상황에서 우리나라 지식인들이 차이의 인정과 타자의 배려라는 담론에 유행처럼 편승한다는 것은 무슨 의미가 있는가? 이런 유행처럼 번지는 담론은 단지 우리나라보다 약한 국가와 국민들에게만 적용될 수 있을 뿐이다. 다시 말해 일자리를 찾아서 우리나라에 들어온 동남아인들이나 연변의 한인들, 즉 우리나라에서 저임금과 폭력, 차별 등 온갖 부당한 위협을 당하고 있는 사람들에 대해서만, 미국처럼 우리도 차이의 인정과 타자의 배려 또는 보편적 인권을 주장할 수 있을 뿐이다.

3. 강제적이고 폭력적인 힘

이처럼 유행하고 있는 차이의 인정과 타자의 배려라는 담론에는 강자의 논리가 숨겨져 있다. 다시 말해 차이와 타자는 진정한 의미에서의 차이와 타자가 아니라 동일성에 의해 매개된 것에 지나지 않는 차이와 타자라는 것이다. 타자에 대한 인정과 배려는 강자의 변덕에 노출되어 있기 때문에, 언제든지 철회될 수 있는 것이다. 암자에서 온갖 화초를 키우면서 자연으로부터 진정한 앎을 배운다는 스님도, 자연의 아름다움을 화폭에 담고 있다는 어느 동양화가도 어느 순간 그것들을 모두 파괴할 수 있는 힘을 가지고 있는 사람들이다. 타자와 차이가 인정과 배려의 대상이 되는 순간, 사실 그 타자와 차이는 진정한 의미에서 타자와 차이라고 볼 수 없는 것이 되고 만다. 우리는 타자와 차이라는 개념이 인정과 배려의 대상과 같은 온정적인 개념이 아님을 잊어서는 안 된다. 진정한 의미에서의 타자와 차이는 기본적으로 두려움과 공포의 대상, 삶에서 우연적으로 조우할 수밖에 없는 것으로 등장하는 무엇이다.

길을 가다가 자신을 겁탈하려고 달려드는 압도적인 남성에 직면해 있는 여성에게, 그리고 이러저러한 이유로 압도적인 무력으로 침략해 오는 강대국에 직면해 있는 약소국에게, 타자에 대한 배려와 차이의 인정은 무슨 의미를 지니겠는가? 몸을 쉽게 겁탈하라고 상대방 타자를 도와주어야 하겠는가? 그저 손쉽게 잘 침략하라고 국경을 열어주어야 하겠는가? 암자 앞에서 화초를 키우는 도중 배고픈 늑대가 나타났을 때 우리의 스님은 어떻게 해야 하겠는가? 자신을 잘 잡아먹고 포식하라고 옷이라도 벗어주어야 하지 않겠는가?

타자와의 차이는 기본적으로 자신의 동일성을 무너뜨리는 어떤 힘이라고 이해되어야 한다. 그것은 관조의 대상이나 풍경이 결코 아니다. 그것은 삶의 차원에서 사건으로 나에게 닥쳐오는 것이다. 내면과 외면이라는 구조 속에서 결코 포착되지 않는 그 무엇이 바로 타자다. 더 정확히 말하자면 내면과 외면이라는 동일성의 구조를 와해시키는 사전에 미리 예측할 수 없는 압도적인 힘이 타자라고 할 수 있다. 자신의 아이처럼 귀하게 키웠던 새끼 호랑이가 어느 날 자신의 손을 무는 것처럼 그렇게 타자의 타자성은 우리의 삶에 지울 수 없는 상처와 흔적을 만든다. 비유하자면 타자는 아름답고 고요한 호숫가에 앉아서 바라보는 자연이 아니라, 거친 대양 속에서 경험하게 되는 자신의 삶을 송두리째 바꾸어버릴 것 같은 폭풍우와 같은 자연이라고 할 수 있다. 중요한 것은 거친 폭풍우를 대양 속에서 경험하고 살아 돌아온 사람은 완전히 다른 사람으로 변할 수밖에 없다는 점이다. 왜냐하면 그는 진정한 의미에서의 타자와 차이를 겪었고 경험했고, 그에 따라 자신을 변화시켰기 때문이다.

처음으로 사랑에 빠진 한 남자의 예를 생각해보자. 사랑에 빠진다는 것, 타자와 어떤 관계로 맺어지게 된다는 것은 기본적으로 이 남자가 완전히 달라진다는 것을 의미한다. 다시 말해 사랑에 빠진 이 남자는 다른 주체 형식으로 변할 수밖에 없다는 것이다. 이 남자에게 이 여성은 하나의 미지수로서 다가온다. ‘도대체 무엇을 좋아할까?’ ‘내가 이렇게 하면 어떤 반응을 보일까?’ 모든 것이 불확실하다. 이 남자는 자신이 사랑하는 여성으로부터 오는 미미한 신호마저도 놓치지 않으려고 노력한다. 미세한 곤충들이 촉수를 휘두르듯이 이 남자는 자신의 전 존재를 그녀에게 맞추기 위해 노력하게 된다. 이전에 싫어했던 음악을 좋아하게 되고 이전에 싫어했던 음식을 좋아하게 된다. 이런 식으로 사랑에 빠진 이 남자는 자신도 모르는 사이에 자신이 어떻게 변할지 미리 예측할 수 없이 조금씩 조금씩 자신의 주체 형식을 변형시키게 된다.

그러나 이 남자가 자신이 사랑하는 여성에 대해 인정과 배려를 베풀고 있는 것은 결코 아니다. 만약 인정과 배려로 그 여성을 만난다면, 이 남자는 사랑에 빠진 사람일 수 없다. 왜냐하면 인정과 배려는 자신의 동일성을 유지한 채로 관조적이고 표면적으로만 상대방과 만남을 유지하는 양태이기 때문이다. 그때 그는 그녀를 동정과 보호의 차원에서 돌봐 주어야 할 약자로서만 대우할 뿐이다. 그러나 진정한 의미에서의 타자와 차이는 자신의 동일성을 파괴하는 그 무엇으로만 경험될 수 있는 것이다. 그래서 우리가 기억해야만 하는 것은 타자가 지닌 타자성이란 내가 다른 주체로 생성될 수 있게끔 하는 강제적이고 폭력적이기까지 한 힘이라는 점이다. 그리고 관조의 풍경이 아닌 타자성을 가진 진정한 의미에서의 타자는, 내가 어떤 주체로 생성될 것인지를 미리 예측할 수 없는 것과 마찬가지로, 어떤 공백이나 의미의 결여로서만 나에게 나타나는 그 무엇이다.

2. ‘포정 이야기’에 대한 예비적 분석

1. 고착된 자의식이 해체되어야 소통이 가능하다

『장자』라는 책에는 수많은 장인(匠人)들에 대한 이야기들이 실려 있다. 그 중 아마도 가장 유명한 이야기는 「내편」 「양생주(養生主)」 편에 실려 있는 포정(庖丁)이라는 소를 도살하는 사람의 이야기일 것이다. 그러나 「외ㆍ잡편」을 보아도 이런 장인들에 대한 이야기는 상당히 많이 기록되어 있다. 그 중 대표적인 편이 아마도 「달생(達生)」 편일 것이다. 이 편은 주로 장인들에 대한 우화들로 구성되어 있다. 장인들에 대한 이야기들은 「달생」편 외에도 「외ㆍ잡편」 도처에 산재해 있는데, 그 가운데 「전자방(田子方)」편에 나오는 ‘화공 이야기’, 「지북유(知北遊)」 편에 나오는 ‘허리띠 버클을 잘 만드는 장인 이야기’, 「산목(山水)」편에 나오는 ‘빈 배 이야기’ 등을 들 수 있겠다. 이것은 장자의 후학들이 「내편」에 실려 있는 ‘포정 이야기’가 지닌 철학적 함의의 중요성을 간파하고 있었다는 방증이기도 하다. 그래서 포정 이야기를 직접 분석해보기 전에 우리는 장자의 후학들이 구성한 이야기를 하나 읽어보도록 하자.

다음 이야기는 「달생(達生)」 편에 나오는 ‘종대를 귀신처럼 잘 만드는 재경(梓慶)이라는 장인에 대한 이야기’다.

재경(梓慶)이 나무를 깎아 종대를 만들었다. 그 종대가 완성되자, 그것을 본 자들은 마치 귀신을 본 것처럼 놀랐다. 노나라 제후가 그를 방문해서 물었다. “어떤 비법으로 너는 그것을 만들었는가?”

梓慶削木爲鐻, 鐻成, 見者驚猶鬼神. 魯侯見而問焉, 曰: “子何術以爲焉?”

그러자 재경은 다음과 같이 말했다. “저는 단순한 장인인데, 제게 무슨 비법이 있겠습니까? 그렇지만 한 가지 비법이 있기는 있습니다. 종대를 만들려고 할 때, 저는 종대로 인해 저의 기운을 낭비하지 않고, 마음을 안정시키기 위해 확실히 재계합니다. 삼 일 동안 재계한 후 저는 축하와 보상, 명예와 봉급에 마음을 두지 않게 됩니다. 또 사 일 동안 재계한 후 저는 비난이나 칭찬, 나의 능숙함이나 서투름에 마음을 두지 않게 됩니다. 또 칠 일 동안 재계한 후 저는 저에게 몸과 사지가 있다는 것을 잊습니다. 이때에 이르러 저는 (종대를 만들라는) 조정의 명령마저도 잊게 됩니다.

對曰: “臣, 工人, 何術之有! 雖然, 有一焉. 臣將爲鐻, 未嘗敢以耗氣也, 必齊以靜心. 齊三日, 而不敢懷慶賞爵祿; 齊五日, 不敢懷非譽巧拙; 齊七日, 輒然忘吾有四枝形體也. 當是時也, 無公朝.

정교함에 전일하게 되어 외부의 산만함이 녹아버린 후에야, 저는 산림 속으로 들어가서 나무의 자연스러운 본성을 살핍니다. 나무의 몸체가 저의 마음에 이른 연후에야 저의 마음에는 종대의 모습이 떠오릅니다. 오직 그때에야 그것에 저의 손을 댑니다. 그렇지 않다면 저는 모든 일을 그만둡니다. 그래서 저는 저의 자연스러움으로 나무의 자연스러움에 결합합니다. 이것이 그 악기가 귀신처럼 보이는 이유가 아니겠습니까?”

其巧專而外骨消, 然後入山林, 觀天性形軀. 至矣, 然後成鐻, 然後加手焉, 不然則已. 則以天合天, 器之所以疑神者, 其是歟!”

산에 들어가 종대의 재료가 될 나무를 얻기 위해 재경이 하는 모든 수양은 결국 고착된 자의식의 해체에 집중되어 있다. 고착된 자의식이 해체되어야 우리는 타자의 소리를 들을 수 있다. 왜냐하면 고착된 자의식이 해체된 상태가 바로 타자의 소리에 따라 민감하게 자기를 조절할 수 있는 유동적인 주체의 상태이기 때문이다. 그래서 위 이야기에서 중요한 것은 그가 이러저러한 종대의 모습을 미리 마음 속에 두고 산에 올라가지 않는다는 점이다. 그는 오히려 고착된 자의식을 철저하게 비워버림으로써 나무가 자신만의 소리를 내기를 기다리고 있다. 그리고 마침내 나무는 자신의 모습을 드러낸다. “나무의 몸체가 저의 마음에 이른 연후에야 저의 마음에는 종대의 모습이 떠오릅니다.” 이렇게 완성된 종대의 모습은 재경의 노력의 결과라기보다는, 나무가 비인칭적인 마음을 회복한 재경에게 주는 소리인 것처럼 그려져 있다. 그리고 재경은 나무가 전해주는 소리에 화답해서 종대의 모습을 떠올리게 된다. 결국 완성된 종대의 모습이 떠오르게 된 결정적인 원인은 재경이라는 목수에게 있었던 것이 아니라 나무 그 자체에 있었다고 해야 한다. 결국이 이야기를 통해서 장자 후학들은 타자와의 소통이란, 주체와 사유 중심적인 것이 아니라, 타자와 존재 중심적인 사건임을 명확히 밝히고 있었던 셈이다. 이런 입장에 따르면 타자와의 소통의 조건은 고착된 자의식의 기능과 불가분의 관계에 있다고 할 수 있다. 다시 말해 자의식이 과거의식을 매개로 모든 사태들에 적용되면 소통은 불가능해지며, 역으로 주체와 타자 사이의 소통이 발생할 수 있으려면 이런 과거에 고착된 자의식은 반드시 해체되어야만 한다.

2. 유동적인 마음의 역량으로 타자와 직면하다

구체적으로 포정이 문혜군에게 이야기한 소 잡는 방법을 살펴보도록 하자. 포정은 처음에는 보이는 것마다 다 소로 연상되었을 정도로 소에 집중을 한다. 다시 말해 포정은 지금 개를 보아도 소로 보이고 고양이를 보아도 소로 보이는 몰입의 상태에 빠져 있었던 것이다. 이런 몰입의 상태에 빠져 있던 삼 년이라는 시간이 지나자 이제 포정은 살아있는 소를 보아도 일상인이 보는 것과 같은 온전한 소가 아니라 소의 모든 부위들과 뼈들만 보게 되었다. 이런 경지에 이른 다음 그는 자신이 지금 소를 잡을 때 “그 소와 신(神)으로 조우하지 눈으로 보지는 않는다[以神遇而不以目視].”고 말한다.

여기서 포정이 말한 눈으로 본다는 것과 신으로 조우한다는 것의 차이는 무엇일까? 본다는 말은 기본적으로 내가 어떤 대상을 능동적으로 바라본다는 것을 의미한다. 그래서 본다는 말은 주체가 어떤 관심과 목적을 가지고 주체 밖의 어떤 대상을 관찰한다는 것을 의미한다. 따라서 주체와 대상이 거리를, 다시 말해 나는 나고 대상은 대상이라는 식의 거리를 함축한다는 말이다. 반면 조우한다는 말은 주체와 대상 사이의 거리감이 없다는 것을 의미한다. 전혀 예상치도 않았던 사람을 만날 때 우리는 조우했다라는 표현을 사용하는 것처럼, 이 말은 어떤 관심을 가지고 누군가를 찾다가 그 사람을 보게 되는 경우와는 전혀 다른 것이다.

우리는 여기서 사용되는 신(神)이라는 표현이 주체와 대상의 거리감이 없는 소통의 역량, 유동적인 마음의 상태, 타자와 직면해서 그 타자에게 어떤 인칭적 관심도 없이 귀를 기울이는 상태의 마음을 의미하고 있다는 것을 알 수 있다. 이렇게 유동적인 마음의 역량, 즉 신(神)으로 타자와 조우했기 때문에, 수천 마리의 소를 잡은 포정의 칼은 아직도 마치 숫돌에 방금 간 칼처럼 새롭다. 왜냐하면 포정의 칼은 뼈와 뼈 사이, 근육과 근육 사이를 흐르는 물처럼 유연하게 헤치고 지나갈 수 있기 때문이다. 그렇기 때문에 포정의 칼은 수천 마리의 소를 잡았음에도 온전하게 칼날을 유지할 수 있었던 것이다. 이런 경지를 포정은 저 소에게는 틈이 있지만 칼날에는 두께가 없기 때문에, 두께가 없는 칼로 틈이 있는 것을 지나가는 것은 너무나 쉬운 일이라고 표현한다.

3. 19년 동안 익힌 기술이 머뭇거려지는 순간

서양 연구자들은 ‘포정 이야기’를 포함한 『장자』 도처에 나오는 ‘장인 이야기들’에 많은 관심을 피력하고 있다. 그들의 장자 연구는 know-how와 know-that의 구별, 즉 실천적 앎과 이론적 앎의 구별을 통해 이루어졌다. 이런 연구에 따르면 실천적 얇은 이론적 앎보다 더 근본적인 것인데, 왜냐하면 실천적 앞에서 이론적 앎은 도출될 수 있지만, 이론적 앎에서 실천적 앎은 도출되지 않기 때문이다. 예를 들어 자전거가 두 바퀴로 되어 있고 페달을 밟아서 가는 운송수단임을 아는 것(=이론적 앎)이 필연적으로 자전거를 실제로 탈 수 있다는 것(=실천적 앎)을 함축하지는 않지만, 자전거를 실제로 탈 수 있다는 것은 그 자전거가 이러저러한 운송수단임을 안다는 것을 함축할 수 있다. 이런 입장에 따라 그들은 장인들 이야기를 강조하면서, 장자가 실천적 삶을 결코 부정하지 않았다는 점에서 근본적인 회의주의자는 아니었다고 주장했던 것이다. 이들의 주장에는 분명 나름대로의 가치가 있지만, 그들은 근본적인 오류를 범하고 있다고 생각된다.

포정 이야기를 자세히 읽어보면 장자는 결코 실천적 삶 자체를 맹목적으로 옹호하고 있지는 않다. 왜냐하면 문혜군이 포정이 소 잡는 모습을 보고 감탄하면서 기술[技]이 훌륭하다고 말하자, 포정은 자신이 좋아하는 것은 기술이 아니라 그보다 훨씬 탁월한 도[道]라고 말하고 있기 때문이다. 그렇다면 도는 기술보다 탁월한 것이라는 포정 이야기의 의미는 무엇일까? 그런데 문제는 포정이 문혜군에게 이야기해준 소 잡는 방법은 표면적으로는 분명 숙련된 기술인 것처럼 보인다는 점에 있다. 다시 말해 그의 소 잡는 기술은 분명 ‘~할 수 있는 방법(know-how)’을 의미하는 실천적 앎의 한 가지 사례에 해당되는 것처럼 보인다는 말이다. 그럼에도 불구하고 지금 포정은 자신이 좋아하는 것은 기술이 아니라 도라고 이야기하고 있다. 그렇다면 발제 원문에는 기술보다 도가 우월해질[進] 수밖에 없는 지점에 대한 언급이 있어야만 한다. 그 부분은 어디일까?

그것은 다음과 같은 포정의 술회에 있다. “비록 그렇게 제가 소통을 한다고 할지라도, 저는 매번 살과 뼈가 엉켜 있는 곳에 이르러 그 자르기 어려움에 처하게 됩니다[雖然, 每至於族, 吾見其難爲].” 소를 19년 동안 잡으면서 익혔던 기술이 도대체 적용되지 않는 지점을 포정은 매번 소를 자를 때마다 만날 수밖에 없다는 것이다. 만약 포정이 19년 동안 익혔던 기술을 믿고 매번 조우할 수밖에 없는 자르기 힘든 곳을 자르려고 한다면, 그의 칼은 이미 부서지고 말았을 것이다. 19년 동안 소를 잡으면서 익혔던 기술은 「제물론(齊物論)」 편의 표현을 빌리자면 작은 이룸[小成]에 불과했던 것이다. 특정한 기술은 분명 타자와의 소통의 흔적이지만, 이것으로 모든 타자와 소통할 수는 없는 법이다. 예를 들어 소를 잘 잡는 사람이 수영을 잘 할 수 없듯이, 수영을 잘 하는 사람이 소를 잘 잡을 수도 없는 법이다. 그래서 포정은 타자와 소통할 수 있는 비인칭적인 마음을 유지하면서 타자에 맞게 자신의 기술을 재조정할 수밖에 없다고 이야기했던 것이다. 그렇다면 포정이 말한 도는, 기술이란 것이 단지 특정한 타자와의 소통의 결과로 출현한 특정한 흔적이기 때문에 다른 타자와 만났을 때에는 함부로 사용해서는 안 된다는 통찰에 근거하고 있다고 할 수 있다.

3. ‘포정 이야기’에서 진정으로 중요한 것

1. 필연과 우연

다양한 철학의 경향들을 나누는 데 많은 기준들이 존재할 수 있다. 그 가운데 우리가 고려해 보려는 것은 우발성을 어떻게 생각하느냐에 따라 철학의 경향이 나누어질 수 있다는 점이다. 철학은 우발성을 긍정하는 철학과 우발성을 부정하고 필연성을 강조하는 철학으로 나뉠 수가 있다.

우발성은 ‘Contingency’의 번역어다. 이 ‘Contingency’라는 말은 어원적으로 접촉(Contact)을 의미하는 ‘contingere’라는 말에서 나왔다. 따라서 우발성을 긍정하는 철학은 기본적으로 접촉 또는 조우(encounter)를 긍정하는 철학이라고 할 수 있다. 우산을 가지고 나오지 않았는데, 갑자기 소나기를 만날 때, 우리는 ‘소나기와 접촉했다’ 혹은 ‘소나기와 조우했다’고 말할 수 있다. 이처럼 조우와 접촉은 우리가 사전에 미리 예측하지 못한 타자나 사건과 만나는 것을 의미하는 말이다. 접촉이나 조우로부터 유래하는 사건의 특징을 철학에서는 우발성이라고 말한다.

어느 남자와 어느 여자가 사전에 미리 예측하지 못한 채 길거리에서 조우한다. 그리고 두 사람은 곧 사랑에 빠지게 된다. 물론 이 남자는 친구를 만나러 가는 길이었고, 이 여자는 쇼핑을 하러 가는 길이었다. 그래도 무슨 상관이란 말인가? 어쨌든 두 남녀는 길거리에서 조우한 것이다. 한 가지 재미있는 사실은 이 두 남녀가 사랑에 빠지게 되면, 이 두 남녀는 다음과 같이 회고하기 쉽다는 점이다. ‘우리 만남은 우연이 아니야!’ 다시 말해 자신들의 만남은 신적인(?) 필연성에 의해 이루어졌다는 것이다. 그러나 이것은 우연적 만남이 지닌 우발성을 회피하고 자신들의 만남을 영원하게끔 만들려는 이들의 자기기만에 불과한 것이다. 다시 말해 이들은 만나게 되면 반드시 헤어지게 된다는 회자정리(會者定離)의 진리를 회피하려고 하는 것이다. 이처럼 조우의 우발성은 헤어짐의 우발성을 함축하는 사태라고 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 우리는 이런 우발적인 사태를 오히려 영원이니 혹은 필연이니 하면서 미봉하려고 한다. 사랑하는 연인이 죽어갈 때 그래서 우리는 “천국에서 다시 만나요” 혹은 “다른 생에서도 우리 다시 만나요”라고 흐느끼기 마련이다. 그러나 갑자기 내리는 소나기와 조우할 때도, 혹은 과속하는 차와 조우할 때도, 혹은 강도와 조우할 때도, 과연 우리는 ‘소나기와의 만남, 차와의 충돌, 강도의 습격도 우연이 아니야’라고 말할 수 있을까?

이제 우리는 포정 이야기에 나오는 조우한다[遇]라는 글자의 철학적 함축을 이해할 수 있다. 조우라는 사건은 주체의 바깥에 타자가 있다는 것을 함축하는 개념이다. 결코 주체가 타자를 분출해내는 것이 아니다. 자신만의 계열들을 지닌 주체가 동등하게 그 자신만의 계열들을 지닌 타자와 만나는 것이 조우이기 때문이다. 포정과 소의 조우, 포정의 칼과 소의 몸과의 조우. 따라서 우리는 “소의 자연스러운 결[天理]에 따라서 소를 베었다”는 포정의 말을 오해해서는 안 된다. 이 자연스런 결[天理]은 소가 가지고 있는 객관적인 구조나 본성과는 아무런 상관이 없는 것이다. 그것은 포정의 칼이 소의 몸과 조우하면서 생기는 칼의 길 혹은 흔적에 지나지 않는다. 이 점에서 소의 자연스런 결이란 포정과 소의 만남에 종속되는 것이라고 할 수 있다. 포정이 아닌 다른 도살자가 잘랐으면 다른 자연스런 길이 생길 수도 있었고, 또 다른 소를 잘랐다면 소의 자연스런 결은 다르게 드러났을 것이다. 「제물론(齊物論)」편에 나오는 ‘길은 걸어간 뒤에 생기는 것이다[道行之而成]’라는 말의 의미도 바로 여기에 있었던 것이다. 걸어간다는 비약이 없다면 길이고 뭐고 간에 생길 여지가 전혀 없는 법이다.

2. 목적론적 사고

의심할 여지없이 포정 이야기의 핵심은 포정이라는 주체에 있다고 할 수 있다. 포정은 처음부터 포정이 아니었다는 사실을 우리는 잊어서는 안 된다. 포정은 소를 능숙하게 잡기 때문에 포정일 수 있는 것이다. 포정은 애초에 백정의 본성이 있어서 이 본성이 실현되어 포정이 된 것이 아니다. 정확히 말해서 백정의 본성이라는 것 자체를 생각하기 위해서도 일단은 포정은 소를 잘 잡아야만 된다. 만약 포정이 소를 잘 잡지 못하고 매번 칼날을 망가뜨렸다면, 아마도 ‘포정은 백정의 본성을 타고 났다’는 등의 이야기는 나오지도 않았을 것이다. ‘X가 현실적으로 Y를 한다’는 말이 ‘X에게는 원래 Y를 할 수 있는 본성이 있었다’는 것을 함축하지는 않는다. 우리는 사후에 생긴 결과를 사태에 미리 귀속시키는 이런 생각의 오류를 목적론적 오류라고 부를 수 있을 것이다. 이것은 어떤 조우를 통해서 발생한 관계를 조우의 양 항 중 하나의 본질로 정립하는 오류를 말한다. 예를 들어 ‘젓가락은 음식을 집을 때 쓴다’면 ‘젖가락에는 음식을 집을 수 있는 본성이 있었다’고 말하거나, 혹은 ‘종이컵이 물을 담는 데 쓰인다’면 ‘종이컵에는 물을 담는 본성이 있었다’고 말하는 것이 그 예라고 할 수 있다.

그러나 사정은 그 반대가 아닌가? 다시 말해 컵은 ‘물을 담기 때문에 컵이라고 불리는 것’이고, 젓가락은 ‘음식 등을 집기 때문에 젓가락이라고 불리는 것’이다. 가령 예를 들어 물이 없다면 컵은 존재할 수 있을까? 또 육류를 먹는 서양문화 속에서 젓가락은 존재할 수 있을까? 목적론적 오류의 가장 큰 문제점은 다음과 같이 설명할 수 있다. 어떤 X가 Y와 조우해서 특정한 관계를 맺을 때, 예를 들어 어떤 우묵한 모양의 용기가 물과 같은 액체를 만나서 그 액체를 담을 때, 그 X는 컵이라는 규정을 얻게 된다. 그런데 목적론적 오류, 즉 ‘컵에는 액체를 담을 수 있는 본성이 있었다’는 주장의 오류는 액체라는 타자를 아예 배제해 버리고 만다는 데 있다. 액체가 없다면 애초에 컵은 존재할 수 없는 데도 말이다. 예를 들어 어느 여성이 매춘행위를 한다면, 목적론적 사고에 사로잡혀 있는 사람은 ‘이 여성에게는 매춘행위를 할 수 있는 본성이 있었다’고 말하게 되는 셈이다. 결국 이런 주장은 어떤 여성이 자본주의에 살면서 자신의 몸을 팔 수밖에 없는 상황, 그 타자적 상황을 망각하고, 이 여성의 현재 상황을 그대로 그녀 자신의 본성의 실현으로 간주하게 된다.

반복하자면 장자가 ‘포정 이야기’를 통해 하고 싶었던 말은 주체의 변형에 관한 것이다. 처음에 전혀 소를 잡지 못하던 어떤 사람이 19년이라는 시간에 걸쳐서 드디어 소를 자유자재로 다루게 되면서, 칼도 전혀 망가뜨리지 않고 소에게 고통을 가하지도 않은 채 소를 잡을 줄 아는 포정이라는 장인이 된 것이다. 우리가 기억해야만 하는 것은 포정이라는 규정 혹은 포정이라는 이름이 원래부터 있었던 것이 아니라는 점, 따라서 이런 생성과 변화의 흔적으로서만 포정이라는 인물은 탄생할 수 있을 뿐이라는 점이다. 여기서 19년이라는 기간은 인간이 타자와 조우함으로써 새로운 주체로 거듭나는 것이 지극히도 힘든 일임을 웅변적으로 말해주고 있다고 할 수 있다. 뿐만 아니라 19년이 지난 뒤의 포정은 완전하고 더 이상 바랄 것이 없는 절대적인 포정이 될 수 있는가?

그렇지도 않다. 비록 이렇게 유동적인 마음의 소통 역량을 회복해서 타자와 조우한다고 해도, 어쨌든 조우는 조우일 수밖에 없는 법이다. 다시 말해 우리는 매번 예기치 못한 타자성과 다시 조우할 수밖에 없다는 것이다. 장자는 그것을 포정의 말로 명확하게 표현한다. “비록 그렇게 제가 능숙하게 소를 잡게 되었다고 할지라도, 저는 매번 살과 뼈가 엉켜 있는 곳에 이르러 그 자르기 어려움에 처하게 됩니다[雖然, 每至於族, 吾見其難爲].” 이처럼 장자가 지닌 타자의 타자성에 대한 감수성은 극도로 예민하다. 그는 혹시라도 포정 이야기를 읽는 독자가 마음의 수양만으로 모든 것이 해결되리라는 낭만적인 생각을 갖지나 않을까 극히 경계하고 있었던 것이다. 우리는 마음의 수양만으로 모든 것을 해결할 수는 없다. “우리는 매번 타자성과 조우한다[每至於族].”고 말할 때의, 이 매번이라는 글자를 통해 장자는 자신의 타자성에 대한 깊은 이해를 우리에게 보여 준다. 왜냐하면 이 글자는 타자의 복수성과 다양성이 우리의 수양된 마음으로도 해결되지 않는다는 것을 함축하고 있기 때문이다.

3. 포정 이야기의 중층구조

「양생주(養生主)」편을 시작하는 동시에 이 편을 상징하는 포정 이야기는 삶을 기르는 방법을 상징하고 있다. 아니나 다를까 포정의 소 잡는 이야기를 듣고 문혜군은 감격하여 다음과 같이 말한다. “훌륭하다! 나는 오늘 포정의 말을 듣고 삶을 기르는 것[養生]이 무엇인지를 알았다[善哉! 吾聞庖丁之言, 得養生焉].” 문혜군이 어디서 양생의 지혜를 얻었을까? 그는 바로 수천 마리의 소들을 잘라도 아직도 방금 숫돌에 간 것처럼 날카롭게 자신을 보존하고 있는 칼에서 그 지혜를 얻었던 것이다. 왕으로서의 문혜군은 바깥으로는 다른 호전적인 제후국들에 둘러싸여 있고, 안으로 자신의 권위에 도전하려는 신하들에 둘러싸여 있었다. 어찌 이런 무수한 타자들이 수천 마리의 소들보다 가볍다고 할 수 있겠는가? 문혜군은 바로 포정으로부터 이런 타자들과 소통해서 자신의 삶을 보존하는 방법을 얻었던 것이다. 그러나 여기서 우리에게는 더 생각할 볼 문제가 있다.

문혜군은 포정으로부터 삶을 기르는 방법을 제대로 이해했다고 할 수 있을까? 물론 원문으로부터 우리는 이런 의문을 해결할 단서를 얻을 수는 없다. 그러나 문혜군은 포정의 칼에 너무 주목하고 있는 것처럼 보인다. 다시 말해 문혜군은 포정과 관련된 주체 변형의 측면을 너무 소홀히 여기고 있는 것 같다는 것이다. 그렇다면 문혜군은 ‘포정 이야기’가 함축하는 의미 중 오직 절반만을 이해하고 있다고 할 수 있다.

자세히 살펴보면 포정 이야기는 다음과 같은 중층적인 구조를 가지고 있다. 거시적인 층위에서 포정이라고 불릴 어떤 사람이 소와 조우함으로써 포정이 될 수 있다는 주체 변형의 이야기가 전개된다. 반면 미시적 차원에서는 포정의 칼이 소의 몸과 조우함에도 불구하고 칼날이 전혀 망가지지 않았다는 이야기가 전개되고 있다. 전자가 변화에 대한 이야기라면, 후자는 불변에 대한 이야기다. 그러나 변화와 불변은 동중지정(動中之靜)ㆍ정중지동(靜中之動)이라는 상투적인 표어처럼 포정 이야기 속에 말려져 있다. 따라서 우리가 이 이야기로부터 주목해야 할 것은 수천 마리의 소를 잡았음에도 불구하고 칼이 망가지지 않았다는 사태란 어떤 사람이 포정이라는 훌륭한 도살꾼이 된 사태와 동시적이라는 점이다.

만약 문혜군이 포정 이야기의 이런 중층 구조를 파악했다면, 그가 폭력적인 타자와 조우함에도 불구하고 자신의 삶을 보존할 수 있는 방법은 어떤 모습을 띨 것인가? 그는 자신이 왕이라는 고착된 인칭적 마음을 버리고, 유동적인 비인칭적 마음을 회복해서 타자의 목소리와 움직임에 민감하게 대응하면서 자신의 주체 형식을 변화시킬 수 있어야만 한다. 따라서 어쩌면 그는 자신의 동일성을 규정하는 왕이라는 자리도 버려야 할지도 모른다. 물론 이런 마음을 확보해서 타자에 민감하게 조우한다고 하더라도 문혜군이라고 한때 불렸던 사람이 완전하게 자신의 삶을 보존할 수 있으리라는 보장은 전혀 있을 수 없다. 마치 포정이 매번 ‘뼈와 살이 엉킨 곳[族]’을 다시 만날 수밖에 없듯이, 그도 다시 전혀 예기치 못한 타자와 다시 조우할 수밖에 없기 때문이다. 또 하나 우리가 이 이야기에서 간과할 수 없는 것이 있는데, 그것은 바로 포정의 칼이 상징하고 있는 것에 관한 내용이다. 왜냐하면 주체를 상징하는 포정과 타자를 상징하는 소 사이의 관계는 결국 포정의 칼과 소의 몸 사이의 관계에서 결정되는 것이기 때문이다. 이 점에서 포정 이야기는 중층적으로 구성되어 있다고 할 수 있다. 거시적인 층위에서 포정이 소와 조우함으로써 포정이 될 수 있다는 주체 변형의 이야기, 주체 변화의 이야기가 전개된다면, 미시적 차원에서 포정의 칼이 소의 몸과 조우함에도 불구하고 칼날이 전혀 망가지지 않았다는 의미, 즉 불변의 이야기가 전개되고 있다. 수천 마리의 소를 잘랐음에도 불구하고 칼날이 망가지지 않았던 이유는, 이제 포정이 비인칭적인 마음을 회복했기 때문에 감관으로 보는 것이 아니라 유동적인 마음으로 소의 뼈와 뼈 사이를 자유롭게 유영하게 되었기 때문이다.