강의실에 찾아온 유학자들 - 공자

1. 공자(孔子)

인의 이념과 예의 실천

공자는 2500여 년을 도도하게 흘러온 유학 사상이라는 강물의 원천이다. 물론 유학 사상의 장구한 흐름에는 수많은 우여곡절과 이야기들이 녹아들어 있다. 한때 불교가 수입되면서 유학의 흐름이 끊어질 뻔한 적도 있었다. 그러나 유학 사상은 장애물을 우회하고 흐르는 강물처럼 지혜롭게 흘러가는 놀라운 생명력을 보여주었다.

유학 사상은 20세기에 들어서서 지금까지와는 질적으로 다른 위험에 직면하게 되었다. 바로 서양 문명이라는 거대한 장벽이었다. 과학 기술로 무장한 서양문명의 도래로 유학 사상은 너무도 낡은 과거의 유물로 전락하고 말았다.

그러나 최근 유학 사상은 이 장벽마저도 뛰어넘어 미래로 흐르면서 재도약하고 있다. 과연 유학 사상의 미래는 어떤 모습으로 우리에게 다가서게 될까?

좌절한 정치가

공자(孔子, BC 551 ~BC 479)의 고민은 매우 컸습니다. 자신을 믿고 하나 둘씩 몰려드는 제자의 수는 늘어만 가는데, 이들의 잠재된 욕망을 충족시킬 수 있을 뾰족한 방도가 보이지 않았기 때문이지요. 그의 제자들은 공자가 국가를 안정시킬 수 있는 전통적 가르침, 다시 말해 주나라의 예(禮)인 주례(周禮)에 정통했다는 소문을 듣고 몰려들었습니다. 공자 당시 예라는 것은 간단한 예의나 예절 만을 의미하는 것이 아니었습니다. 『춘추좌전(春秋左傳)』에 기록되어 있는 양공(襄公) 13년 때의 다음 이야기는 공자가 왜 주례를 혼란한 정치 상황을 종식시킬 수 있는 원리라고 생각했는지를 잘 보여줍니다.

군자들은 능력 있는 사람을 숭상하여 아랫사람에게 양보하고, 소인들은 농사일에 열중하여 윗사람을 섬겼다. 이 때문에 상ㆍ하 모두가 예를 잘 지켰고 악한 일을 하는 사람은 멀리 쫓겨났으니, 이것은 다투지 않았기 때문에 가능했던 것이다.

君子尙能而讓其下, 小人農力以事其上. 是以上下有禮, 而讒慝黜遠, 由不爭也.

군자상능이양기하, 소인농력이사기상. 시이상하유례, 이참특출원, 유부쟁야.

공자는 바로 이런 예의 정신을 배웠고 이것을 실현하려고 했던 사상가입니다. 그에게 예란 전체 공동체에서 군주와 신하가 함께 수행해야 하는 역할과 행동을 규정하는 원리였습니다. 이 때문에 공자의 예는 기본적으로 조화로운 사회를 달성하려는 정치 원리였다고도 말할 수 있지요. 그리고 상·하 모두에게 예가 있게 되었다는 말도 결국 군주와 신하 사이에 다툼이 종식되고 조화를 이루게 되었다는 것을 의미합니다. 사실 이런 측면 때문에, 많은 제자들이 공자에게서 예를 배우려고 했다는 것은 정치에 참여하겠다는 의사를 밝힌 것이라고 이해할 수 있습니다. 그의 제자들은 공자의 가르침을 받아 예를 익힌 다음 관료로서 정계에 진출하는 것을 당연한 수순으로 생각했습니다. 그렇지 않으면 공자가 객경(客卿)으로 정치를 담당하게 될 때, 스승과 함께 정치에 참여할 수 있으리라는 희망을 가지기도 했지요.

당시 공자가 살고 있던 노(魯)나라 지역의 정치적 실권은 계손씨(季孫氏)가 장악하고 있었습니다. 이것은 노나라의 왕이 유명무실했음을 의미하지요. 그래서 공자는 이 상황을 ‘무도(無道)’ 또는 ‘무례(無禮)’라고 규정했습니다. 군주가 군주답지 못하고 신하가 신하답지 못하기 때문에 노나라는 국가로서의 올바른 기능을 전혀 담당하지 못한다고 보았던 것입니다. 실제로 노나라의 무례한 상황은, 공자 본인이 열정적으로 배웠고 또한 자신의 제자들에게도 가르쳤던 주례를 매우 쓸모 없는 것으로 만들어버렸습니다. 그 때문에 주례의 권위자였던 공자는 노심초사할 수밖에 없었지요. 시간이 가면 갈수록, 주례를 다시 한 번 현실 정치 속에서 살려내려던 그의 생각이 백일몽처럼 변해가고 있었던 것입니다.

▲ 안영저봉(晏嬰沮封)

경공은 공자의 말을 듣고 매우 기뻐하며 공자에게 니계(尼谿)의 땅을 떼어주고 중용(重用)하려 하였으나 안영(晏嬰) 등 여러 신하들이 반대하자 이에 경공도 의심을 품고 결국 등용을 포기하였다. 그리하여 공자는 마침내 제(齊)나라를 떠나 다시 노(魯)나라로 돌아옴.

유학사상의 창시자로

마침내 BC 502년, 공산불뇨(公山弗擾)라는 사람이 노나라 실권자인 계손씨에게 반기를 드는 사건이 발생합니다. 이때 공산불뇨는 공자를 초빙하려고 했습니다. 그러나 공자는 공산불뇨의 반란 행위에 참여하지 않았습니다. 반란에 참여한다는 사실 자체가 그가 평생 지켜왔던 예의 정신을 근본적으로 훼손하는 행위였기 때문이지요. 공자는 예를 다시 회복하겠다는 일념으로 많은 제자들을 데리고 여러 나라를 돌아다녔습니다. 그러나 안타깝게도 매번 자신의 뜻을 이루지 못했습니다. 이렇게 자신의 뜻이 좌절될 때마다. 그가 돌아보았던 것은 바로 그를 믿고 따르던 제자들이었을 것입니다. 정치에 참여하기 위해 자신을 찾아와 지금까지 함께 고생하고 있는 제자들을 보면서 공자는 인간적으로 몹시 미안했겠지요. 우리는 당시 공자의 심중을 어렵지 않게 짐작할 수 있습니다. 바로 그때 공산불뇨가 자신을 부른 것입니다. 공자는 분명 순간적으로나마 유혹에 빠졌을 것입니다. 공산불뇨의 반란에 참여하면, 자신이 꿈꾸던 정치적 이상을 실현하고 아울러 자신을 따르던 제자들을 정치에 등용시킬 수 있는 기회를 잡을 수 있었으니까요.

그러나 그의 제자들은 공자를 극구 만류합니다. 이때 공자는 이렇게 울부짖습니다.

나를 부르는 사람이라면 어찌 부질없이 그러겠는가? 만약 나를 써주는 사람만 있다면, 나는 동방의 주나라를 만들 것이다! 『논어(論語)』 「양화(陽貨)」

夫召我者而豈徒哉? 如有用我者, 吾其爲東周乎.

부소아자이기도재? 여유용아자, 오기위동주호.

고민 끝에 공자는 공산불뇨의 반란에 참여하지 않습니다. 아니, 참여할 수가 없었던 것이지요. 제자들의 간청이 옳았기 때문입니다. 그러나 동시에 정치에 주도적으로 참여하여 예를 회복할 수 있는 마지막 기회가 현실적으로 날아가버렸습니다. 예가 실현된 새로운 동방의 주나라를 만들려고 한 그의 정치적 야심도 덧없는 꿈으로 변하고 말았지요. 공자는 현실 정치가로서의 꿈을 접을 수 밖에 없었습니다. 이제 교육자로서 또는 철학자로서 자신이 꿈꾸던 이상을 뒷사람들에게 남겨줄 준비를 서서히 갖춰야 할 때가 온 것입니다.

아이러니한 점은 바로 이런 정치적 좌절을 겪었기에 공자는 비로소 유학 사상의 시조가 되었다는 사실입니다. 만약 그가 정치적으로 성공해서 예를 현실적인 정치 원리로 복원시켰다면, 아마 우리는 『논어』를 보지 못했을 것입니다. 어쩌면 지금과는 상당히 다른 ‘논어’가 만들어졌겠지요. 지금 전해오는 『논어』는 공자의 원대한 이상과 정치적 좌절을 기록하고 있는 역사서입니다. 또 이 책은 제자들에게 공자가 전해주려고 했던 유학의 정신에 대한 철학적 기록이기도 합니다. 『논어』를 읽고 외우면서 공자 이후의 모든 유학자들은 자신도 모르게 공자의 꿈과 희망을 마치 자신들의 꿈과 희망인 것처럼 익히고 배우게 되었습니다. 이제 그들이 공자와는 달리 유학 사상의 꽃을 활짝 피울 수 있을까요? 아니면 공자의 경우와 마찬가지로 그들에게도 유학 사상이 실현 불가능한 하나의 꿈처럼 머물고 말까요?

▲ 행단예악(杏壇禮樂)

살구나무 강단에서 예와 악을 가르침. 제자를 가르치고 문헌을 정리하는 일에 전념함. 제자의 숫자가 무려 3,000여 명에 이르렀으며, 몸소 육예(六藝)에 통달한 자가 72인이었다.

군자와 소인의 조화로운 정치질서

여러분은 앞에서 소개한 『춘추좌전』의 한 구절을 기억하고 있을 것입니다. “군자들은 능력 있는 사람을 숭상하여 아랫사람에게 양보하고, 소인들은 농사일에 열중하여 윗사람을 섬겼다[君子尙能而讓其下, 小人農力以事其上].”고 했던 말을요. 여기서 군자는 당시의 통치계층을 가리키며, 소인은 그렇지 않은 일반 백성들을 의미합니다. 그런데 우리가 주목해야 할 점은 군자의 역할은 능력 있는 사람들을 숭상해야 하는 것이고, 소인의 역할은 농사일에 열중하여 윗사람을 섬겨야 한다는 것입니다. 다시 말해, 군자는 훌륭한 인재들을 등용하여 자신의 관료로 채용해야 하고, 소인은 농사라는 직접적인 경제활동에 힘써야 한다는 뜻이지요. 그렇다면 군자와 소인의 관계는 어떤 것일까요? 공자의 말대로라면 군자는 소인에 대해 양보할 줄 아는 관용의 미덕을 갖춰야 하고, 반대로 소인은 자신의 생산물을 바쳐 군자를 섬겨야 한다고 볼 수 있겠지요.

공자가 말한 예(禮)란 바로 군자와 소인이 각자의 책무를 잘 수행하여 양자 사이의 관계가 원활하고 훌륭하게 이루어진 상태를 뜻합니다. 다시 말해, 군자는 소인에게 양보하고, 소인은 군자를 진심으로 섬길 수 있도록 했다는 것이지요. 물론 그렇게 하기 위해서 군자는 능력 있는 관료를 선발하여 정치를 잘 운영해야 하겠고, 소인은 자신의 직분에 따라 열심히 농사일에 종사해야 하겠지요. 그런데 여기서 보다 중요한 것은 군자의 역할이라고 할 수 있습니다. 군자가 정치를 잘 하고 소인에게 관용의 미덕을 보이면, 당연히 소인들은 다른 걱정 없이 농사일에 전념할 수 있는 분위기가 조성될 테니까요. 이런 조화로운 정치 질서, 또는 군자와 소인과의 관계가 바로 공자가 꿈꾸던 예가 실현된 사회였습니다. 그의 말을 들어보도록 하지요.

윗사람이 예(禮)를 좋아하면 백성들이 감히 공경하지 않을 수 없고, 윗사람이 의(義)를 좋아하면 백성들이 감히 복종하지 않을 수 없고, 윗사람이 신의(信)를 좋아하면 백성들이 감히 진실되지 않을 수 없다. 이렇게 된다면 사방의 백성들이 제 자식을 포대기에 업고서 찾아올 것이다. 『논어』 「자로」

上好禮, 則民莫敢不敬; 上好義, 則民莫敢不服; 上好信, 則民莫敢不用情. 夫如是, 則四方之民襁負其子而至矣.

상호례, 즉민막감불경; 상호의, 즉민막감불복; 상호신, 즉민막감불용정. 부여시, 즉사방지민강부기자이지의.

위의 구절에서 군주와 백성이라는 말은 앞에서 살펴본 군자와 소인을 달리 표현한 것에 지나지 않습니다. 지금 공자가 말한 예(禮), 의(義), 신(信)이 마치 별개의 덕목인 것처럼 들리지요? 그러나 사실 이 세 가지 덕목들은 하나의 의미 연쇄를 이룹니다. 예란 기본적으로 군주와 신하의 역할을 규정하는 것이라면, 의란 예에 따라서 각자 수행해야 하는 의무를 가리킵니다. 마지막으로 신이란 신뢰나 믿음으로 번역할 수 있는데, 이것은 군주가 군주로서 자신의 의를 잘 수행하면 결국 소인들이 신뢰하게 된다는 것을 의미하지요. 따라서 이 세 가지 덕목을 하나로 이야기하면, 군주가 예를 잘 지켜야 백성들이 정치를 신뢰하게 되고, 그 결과 국가가 안정될 수 있다는 것을 말합니다.

군자는 바람, 소인은 풀과 같다

이미 여러분은 눈치 챘겠지만, 공자의 유학 사상은 기본적으로 통치자 계층이나 정치에 참여하려는 지식인 계층에게 보다 더 유효한 것이었습니다. 그는 윗자리에 있는 사람이 먼저 예를 지키면 아랫사람은 자연스럽게 복종하게 된다는 입장을 피력했기 때문이지요. 일종의 엘리트주의라고도 할 수 있는 공자의 낙관적 견해는 그가 계강자(季康子)라는 정치가에게 해주었던 말에서도 명확하게 드러납니다.

계강자가 공자에게 정치에 대해 물었다.

“만약 무도한 사람을 죽여서 백성들로 하여금 도를 지키는 방향으로 가게 한다면 어떻겠소?”

공자가 대답했다.

“당신은 정치를 하겠다면서 어찌 살인을 하려고 합니까? 당신이 선을 원하면 백성들도 선하게 됩니다. 군자의 덕은 바람과 같고 소인의 덕은 풀과 같습니다. 풀 위로 바람이 불면 반드시 바람에 따라 눕게 마련입니다.” - 『논어』 「안연」

季康子問政於孔子曰: “如殺無道, 以就有道, 何如?”

孔子對曰: “子爲政, 焉用殺? 子欲善, 而民善矣. 君子之德風, 小人之德草. 草上之風, 必偃.”

계강자문정어공자왈: “여살무도, 이취유도, 하여?”

공자대왈: “자위정, 언용살? 자욕선, 이민선의. 군자지덕풍, 소인지덕초, 초상지풍, 필언.”

사회 질서를 어긴 사람, 즉 도를 어긴 사람을 무도(無道)한 사람이라고 부릅니다. 물론 유학의 입장에서 볼 때 바람직한 사회 질서란 곧 예를 의미했으므로, 이 경우 도는 예라고 이해할 수 있습니다. 정치가인 계강자는 예를 마치 일종의 법으로 사유하고 있습니다. 그래서 예를 어긴 사람이 있으면 그 사람을 죽여야 하지 않겠냐고 반문했던 것입니다. 그래야만 나머지 백성들이 두려움에 떨면서 예를 지키게 된다고 본 것이지요. 그러나 공자는 이런 입장을 단호하게 비판합니다. 공자는 사회의 조화, 다시 말해 군자와 소인 사이의 조화로운 관계를 이루기 위해 소인의 자발적인 참여가 더욱 절실하다고 보았습니다. 군자가 훌륭한 인재를 등용하여 정치를 잘 하고 소인에게 양보하면, 소인들은 자연스럽게 “제 자식을 포대기에 업고서 찾아올 것[民襁負其子而至]”이기 때문입니다. 오직 이럴 때에만 국가는 진정으로 안정되고 강해질 수 있겠지요.

예를 들어 가상의 군대 상황을 한번 생각해봅시다. 여러분이 사령관이라면, 무서워서 어쩔 수 없이 전쟁에 참여하는 군인들과 사령관에게 자발적으로 복종하는 군인들 가운데 어느 쪽을 선택하겠습니까? 게다가 어느 쪽의 군인들이 더 용맹하겠습니까? 공자는 바로 후자가 훨씬 더 강한 군대라는 것을 알았던 셈이지요. 물론 이 경우, 군대를 통솔하는 장군은 자신의 임무를 잘 수행해야 할 뿐만 아니라, 동시에 부하로서의 군인들을 각별히 아끼고 사랑해야 합니다. 바로 이 점을 명확히 밝히기 위해 공자는 바람과 풀의 비유를 듭니다. 바람이 불면 풀은 자연히 눕게 되지요. 군자의 역할은 바람과 같고, 소인의 역할은 풀과 같다는 뜻입니다. 그런데 여기서 잊지 말아야 할 점은, 바람이 풀을 눕히기 위해서 부는 것이 아니라는 점입니다. 그저 바람으로서의 역할을 충실히 수행하면, 그래서 살랑살랑 좋은 바람을 일으키면 풀은 자연히 눕게 된다는 것을 의미합니다.

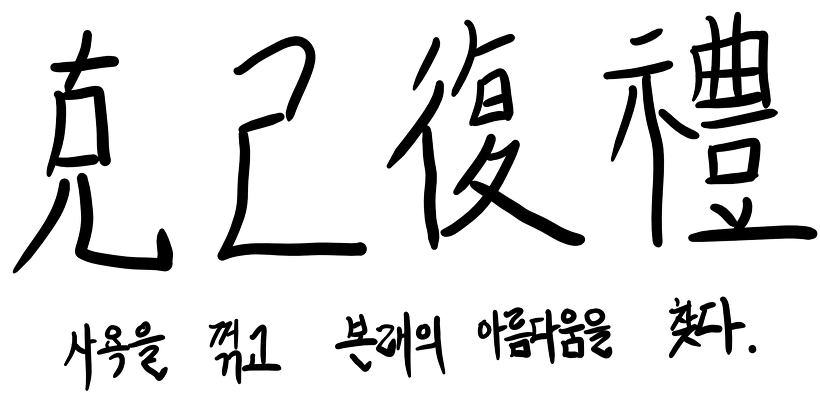

인자(仁者)의 이상과 인자가 되는 방법: 극기복례(克己復禮)

자신의 임무를 충실히 수행하고 부하를 사랑한 어느 장군의 경우를 비유로 들었습니다. 그런 군대가 얼마나 강할지 생각해보세요. 그의 부하들이 자발적으로 지도자를 위해 목숨을 던지게 될 테니까 말입니다. 공자가 생각했던 예, 그리고 예를 실현하는 사회가 달성되기만 한다면 그 사회야말로 가장 이상적인 사회일 것입니다. 그 누가 이러한 사회를 넘보겠습니까? 장군은 자신의 부하들을 힘으로 제압할 수도 있습니다. 예를 들어 명령을 듣지 않는 부하를 일벌백계함으로써 전체 군대의 질서를 잡을 수도 있으니까요. 그러나 이것으로는 전체 군대를 마치 자신의 수족처럼 통솔할 수는 없습니다. 이 때문에 지도자로서의 장군은 자신의 사적인 감정과 판단을 넘어설 필요가 있지요. 장군으로서의 임무와 함께 부하들에게 양보하는 미덕을 실천해야만 합니다. 이것은 평범한 사람으로서는 매우 감당하기 어려운 일일 수 있습니다. 여기에는 엄청난 자기 수양과 인내심이 필요하기 때문이지요.

공자는 바로 이런 이유로 군자가 예를 실천했을 때 발생하는 사회적 효과를 언급하면서, 예를 실천할 수 있는 구체적인 수양법에 대해 이야기했던 것입니다.

안연(顔淵)이 인(仁)에 대해 물었다. 공자가 대답했다.

“자신의 사사로운 마음을 이겨서 예를 회복할 수 있다면 곧 인이 된다. 하루라도 그렇게 한다면 온 세상이 인을 따르게 될 것이다. 인을 실천하는 것은 자기에게 달린 것이지, 다른 사람에게 달린 것이겠는가?” - 『논어』 「안연」

顔淵問仁. 子曰: “克己復禮爲仁. 一日克己復禮, 天下歸仁焉. 爲仁由己, 而由人乎哉?”

안연문인. 자왈: “극기복례위인. 일일극기복례, 천하귀인언. 위인유기, 이유인호재?”

여러분은 ‘극기복례(克己復禮)’라는 말을 들어본 적이 있나요? 이것을 글자 그대로 풀이하면 ‘자신을 극복하고 예를 회복한다’는 의미입니다. 여기서 조금 더 그 뜻을 풀어보도록 하지요. ‘자신을 극복한다’는 말은 사사롭게 일어나는 자신의 감정이나 생각을 이겨낸다는 의미를 담고 있습니다. 잘못을 저지른 부하를 보면 장군은 순간적으로 화가 치밀어 그를 바로 징계하고 싶은 생각이 들 수 있습니다. 그러나 장군은 여기서 한 발 물러나 자신의 감정을 조절합니다. 결국 ‘극기’라는 말은 이렇게 순간적으로 일어나는 사사로운 감정을 억누르는 자세를 말하지요. 그러나 이것만으로는 충분하지 않습니다. 장군은 상급 지휘자로서 휘하 부하의 허물을 애정으로 감싸주어야 합니다. 게다가 그 부하를 격려해주어야 할 때도 있습니다. 이것이 바로 ‘예를 회복한다’는 말의 의미이지요. 지휘자로서 자신의 직무를 잘 완수하려면 그는 아랫사람의 잘못에 대해서도 너그러워야 합니다. 그래서 『춘추좌전』에서 “아랫사람에게 양보한다[讓其下].”는 표현을 의미심장하게 사용했던 것입니다. 물론 이것은 아랫사람에 대한 관용과 애정이 있을 때에만 의미가 있습니다.

공자는 극기복례(克己復禮)를 잘 실천하면 곧 인(仁)하게 된다고 이야기합니다. 이제 인이 어떤 의미인지도 좀 감이 오지 않나요? 극기복례하면 통치자는 어질게 됩니다. 이것은 그가 아랫사람들에게 사랑과 관용이 충만한 어버이 같은 역할을 하게 되었다는 것을 의미합니다. 이렇게 된다면 당연히 ‘사방의 백성들이 제 자식을 포대기에 업고서 찾아[四方之民襁負其子而至矣]’ 오겠지요. 그래서 통치자가 인(仁)하게 되면, “온 세상이 인을 따르게 된다”고 공자는 이야기했던 것입니다. 그리고 공자가 백성들을 바람결에 따라 눕는 풀로 비유했던 것도 이런 이유 때문이었지요.

| 예(禮) | 군자와 소인이 각자의 책무를 잘 수행함. |

| 인(仁) | 사사롭고 좁은 마음을 버리고 큰 뜻으로 관계함[克己復禮] |

인자(仁者)의 이상과 인자가 되는 방법: 서(恕)

대개의 경우, 공자는 제자들에게 통치자를 도와 관료가 될 수 있는 근본적인 공부 방법을 가르쳤습니다. 그런데 지금 공자에게서 가르침을 받고 있는 사람은 다름 아닌 안연이라는 수제자입니다. 그는 공자가 아끼던 제자 가운데 한 사람이었습니다. 안연은 통치자나 관료의 신분은 아니지만, 언젠가 공자를 도와 정치에 참여할 준비를 하고 있던 제자였습니다. 공자는 안연에게 극기복례(克己復禮)라는 가르침을 전해주었지만, 사실 가장 유명한 것은 ‘서(恕)’라는 방법입니다. 공자는 제자 자공(子)에게 서야말로 어질게 되는 가장 중요한 방법이라고 강조합니다.

자공(子貢)이 물었다.

“평생 동안 실천할 만한 한 가지 말씀이 있습니까?”

공자가 대답했다.

“서(恕)이다! 자신이 원하는 바가 아니면 남에게도 행하지 말라.” - 『논어』 「위령공」

子貢問曰: “有一言而可以終身行之者乎?”

子曰: “其恕乎! 己所不欲, 勿施於人.”

자공문왈: “유일언이가이종신행지자호?”

자왈: “기서호! 기소불욕, 물시어인.”

만약 통치자가 예를 실천하여 인자가 된다면, 백성들은 자애로운 부모에게 돌아온 탕아처럼 군주에게 몰려들 것입니다. 그러나 과연 이런 현상이 정치적 관계에서만 통용될까요? 어떤 인간 관계에도 보편적으로 통용되지 않을까요? 예를 들어 친구 관계를 생각해봅시다. 스스로도 약속을 잘 지킬 뿐만 아니라 상대방 친구가 약속을 어겼을 때 너그럽게 포용해주는 친구가 있다고 해보지요. 여러분은 이 친구에 대해 어떤 생각을 가지겠습니까? 아마 대부분의 사람들이 그를 진정한 친구라고 평가할 것입니다. 사실 이 점이 바로 예와 인이 가진 신비한 힘이라고 말할 수 있습니다. 공자는 예와 인이 가진 자발적인 호응과 복종의 힘을 간파했고, 나아가 이것을 제자들에게 전해주려고 애썼던 것입니다.

제자 자공이 몹시 절박한 심정으로 스승에게 물었습니다. ‘평생 동안 실천할 만한 한 가지 말씀’이 무엇인지를 말입니다. 물론 이것은 인자가 되기 위한 방법을 물었던 것이기도 합니다. 그러자 공자는 서(恕)의 방법이라고 알려줍니다. 흔히 충서(忠恕)라고 불리는 가르침이지요. 여기서 충이란 충실한 마음, 그러니까 진실된 마음 정도를 의미하므로, 결국 핵심은 서라는 개념에 있습니다. 서는 공자의 말대로 “자신이 원하는 바가 아니면 남에게도 행하지말라”는 명령으로 설명할 수 있습니다.

불가피한 일로 여러분이 약속을 어겼다고 가정해보죠. 그때 상대방이 여러분에게 어쩌면 이렇게 무책임하냐고 책망한다면, 여러분의 기분은 어떻겠습니까? 결코 이런 책망이나 핀잔이 여러분이 원하는 것은 아닐 테지요. 그와 반대로 이제는 상대방이 약속을 어겼다고 해보죠. 물론 상대방은 불가피한 일이 있어서 늦었을 수도 있고, 아니면 별 이유 없이 단지 무책임했기 때문에 약속을 어겼을 수도 있습니다. 여러분이 상대방의 실책을 너그럽게 포용해준다면, 그 사람은 앞으로 여러분을 어떻게 생각할까요? 아마도 자신이 아는 사람 가운데 가장 친근한 사람으로 생각할 것입니다. 바로 이런 친근한 사람을 공자가 말한 인자(仁者)의 모습 가운데 하나로 생각해도 무방할 것입니다.

공자에 이르러 바뀐 군자의 의미

공자는 확신했습니다. 인간이 ‘자신의 사사로운 마음을 이겨서 예를 회복할 수 있다[克己復禮]’면, 그래서 인자가 되어 정치를 담당할 수만 있다면 사회의 모든 혼란과 갈등이 눈 녹듯이 소멸될 것이라고 말이지요. 그래서 그는 안연이나 자공 등의 제자들을 그렇게 키우려고 노력했던 것입니다. 그러나 공자 자신뿐만 아니라 그의 제자들도 실제 정치에는 크게 개입할 기회를 얻지 못했습니다. 공자와 그의 제자들은 모든 준비를 마쳤지만, 어느 군주도 그들을 등용하려고 생각하지 않았던 것입니다. 바로 이런 상황에서 군자(君子)라는 용어와 관련된 매우 흥미로운 반전이 일어납니다. 이전에 군자라는 표현은 통치자 또는 지배층을 가리키는 용어였습니다. 그런데 공자에게서 군자라는 말은, 현실 정치에 참여했는지와 관계없이 예를 회복하여 인자가 되려는 사람을 가리키는 용어가 되었습니다. 요즘도 ‘도덕 군자’라는 말을 많이 사용합니다. 이 말은 공자의 서글픈 정치적 이력과 밀접하게 관련된 표현입니다.

공자가 말했다.

“부유함과 높은 지위는 사람들이 원하는 것이지만 정당한 방법으로 얻은 것이 아니라면 머물지 말아야 한다. 가난함과 비천함은 사람들이 싫어하는 것이지만 정당한 방법으로 벗어나는 것이 아니라면 벗어나지 말아야 한다. 군자가 인을 버린다면 어디에서 군자라는 이름을 달성하겠는가? 군자는 밥 먹는 동안이라도 인을 어기지 않으니, 잠시 동안이라도 반드시 인을 지키고 위험한 상황에서라도 반드시 인을 지켜야 한다.” - 『논어』 「이인」

子曰: “富與貴是人之所欲也, 不以其道得之, 不處也; 貧與賤是人之所惡也, 不以其道得之, 不去也. 君子去仁, 惡乎成名? 君子無終食之間違仁, 造次必於是, 顚沛必於是.”

자왈: “부여귀시인지소욕야, 불이기도득지, 불처야; 빈여천시인지소오야, 불이기도득지, 불거야. 군자거인, 오호성명? 군자무종식지간위인, 조차필어시, 전패필어시.”

부귀와 명성은 인간이라면 누구나 바라는 것이지요. 처음에 공자의 제자들이 그에게 몰려들었던 것은 공자를 통해 예를 배움으로써 관직에 나아가 부귀와 명성을 누리려고 했기 때문입니다. 사실 공자와 그의 제자들은 훌륭한 정치가나 관료가 될 준비를 이미 마쳤다고 할 수 있습니다. 그러나 현실은 그들이 확신하고 있던 이념, 즉 예와 인을 너무도 이상적인 것이라고 평가절하했습니다. 이러한 현실에서도 그들은 결코 자신의 신념을 포기하지 않았습니다. 오히려 더욱더 자신들 마음속에 예와 인을 내면화하고 자신들의 생활을 통해 일상화했습니다.

이 때문에 공자에 이르러 군자의 의미가 확연히 바뀌기 시작했습니다. 군자라는 말은 단순히 통치계층에 참여하고 있는 사람에 국한되어 쓰이지 않게 되었습니다. 일상생활에서 예를 지키려고 노력하는 사람이라면 누구나 군자라고 불리게 된 것이지요. 밥을 먹는 동안에도 군자라면 인의 이상을 버려서는 안 됩니다. 그것은 결국 예를 실천하지 않는다는 의미가 될 테니까요. 그러나 생계가 막막할 때나 몹시 위험한 상황이 벌어졌을 때, 우리가 예를 실천하고 인자의 이상을 유지한다는 것은 실현 불가능한 일이 아닐까요? 이 때문에 공자가 권하는 군자 또는 인자의 삶은 비극적인 뉘앙스마저 풍기게 됩니다. 공자의 말에 따라 굶어죽더라도 예와 인을 지키려고 노력해야만 하기 때문입니다. 또한 목에 칼이 들어오는 순간이라도 예와 인을 버려서는 안 됩니다.

| 군자(君子)의 의미 | 원래 의미 | 통치자 또는 지배층 |

| 바뀐 의미 | 예를 지키려고 노력하는 사람 |

인은 목숨을 걸고서라도 지켜야 한다

여기서 공자는 인이라는 이념과 삶이라는 현실 사이를 날카롭게 구분하는 이분법을 제안하게 됩니다. 지금 유명한 고사성어가 된 ‘살신성인(殺身成仁)’이라는 말이 등장하게 된 배경도 바로 이런 맥락에서이지요.

공자가 말했다.

“뜻있는 선비와 인한 사람은 삶을 추구하기 위해서 인을 해치지 않으니, 자신을 죽여서라도 인을 이룬다.” - 『논어』 「위령공」

子曰: “志士仁人, 無求生以害仁, 有殺身以成仁.”

공자의 논리는 매우 단순합니다. 만약 우리의 삶을 인이라는 이념에 부합하게 영위한다면, 우리 삶은 충분히 살아갈 가치가 있습니다. 그렇지 않다면 우리는 과감하게 자신의 삶을 버려야 합니다. 바로 여기에서 수천 년 동안 지속되었던 유학자 정신의 원형이 생겨납니다. 평상시 유학자들은 사회 전체를 조화롭게 이끌어갈 수 있는 내면적 역량을 준비합니다. 물론 그것은 그들이 일상생활에서 예를 실천함으로써 인자가 되려고 노력한다는 것을 의미하지요. 그러나 관직에 나아가지 못한다 하더라도 그들은 죽을 때까지 인자로서의 이념을 포기하지 않습니다. 나아가 그들은 공자가 그랬던 것처럼 다시 자신들의 제자들을 키워서 어진 군자의 이념을 전수했습니다.

면암(勉庵) 최익현(崔益鉉, 1833~1906)도 이런 가르침을 물려 받았던 유학자입니다. 여러분은 최익현이라는 이름을 들어보았지요? 그는 무소불위의 권력을 행사하던 대원군 앞에서도 무릎을 꿇은 적이 없었습니다. 심지어는 도끼를 옆에 두고 경복궁 앞에 앉아서 지부상소(持斧上疏)를 올리기도 했지요. 이것은 자신의 상소를 허락하지 않는다면 자신을 도끼로 죽이라는, 권력에 대한 일종의 도전 행위였지요. 이때 최익현의 머리를 스치고 지나간 생각은 무엇이었을까요? 그것은 공자가 이야기했던 유학자의 정신, 즉 ‘살신성인’의 정신이 아니었을까요? 시간이 흘러 최익현이 일본에 끌려가 대마도에 유폐되었을 때, 그는 일본인들이 주는 음식을 먹지 않고 절명하고 맙니다. 음식의 유혹을 물리치고 죽음을 맞이하게 되었을 때, 그의 뇌리에는 분명 공자의 가르침과 정신이 울려 퍼졌을 것입니다.

예(禮)와 인(仁) 중 어느 것이 더 중요할까

공자는 2500여 년을 지나 지금까지 흐르고 있는 유학 사상이라는 도도한 물줄기를 만든 장본인입니다. 이 점에서 그는 최초의 진정한 유학자였고, 그 뒤로 등장할 모든 유학자의 정신적 지주이기도 했습니다. 공자의 유학 사상을 상징하는 핵심은 예와 인의 두 가지 개념이라고 할 수 있습니다. 이 중 예라는 개념은 그가 중시했던 주나라의 통치 질서, 즉 주례에서부터 기원했습니다. 공자는 주례의 보편성을 단 한번도 의심하지 않았습니다. 이 점에서 보면, 꿈속에서 주례를 완성했다고 전해지는 주공(周公)을 못 보았다고 공자가 한탄했던 것도 우연은 아니겠지요. 그만큼 그는 주례의 가치를 매우 신뢰했던 것입니다. 그러나 이 정도에 머물렀다면 단순한 복고주의자에 그쳤을 것입니다. 공자는 주례의 정신에서 예가 지닌 사회적 효과, 즉 전체 사회를 조화롭게 하는 기적과 같은 효과를 발견해냅니다.

예라는 개념과 함께 공자를 이해하는 또 하나의 핵심은 바로 인이라는 개념입니다. 극기복례(克己復禮)를 실천하면 누구나 인자가 될 수 있다고 공자는 힘주어 이야기합니다. 이 말에 따르면, 예가 가진 놀라운 효과를 몸소 체현한 사람이 바로 인자가 되겠지요. 그런데 우리가 간과해서 안 되는 점은, 예가 존재하지 않는다면 인이라는 이념도 어떤 구체적인 의미를 지닐 수 없다는 점입니다. 인이란, 공자의 말대로 예를 우리 마음에 내면화하게 되었을 때 자연히 드러나는 모습과 그 효과를 의미하기 때문입니다. 그렇다면 이제 예가 인보다 우위에 있는 개념이라고 정리해도 괜찮을까요? 이렇게 이해하면 공자의 유학 사상이 제대로 해명되었을까요? 그러나 우리의 이런 생각을 『논어』에서는 거부하는 것처럼 보입니다. 그것은 곧 다음과 같은 구절이 등장하기 때문입니다.

공자가 말했다.

“사람이 인하지 못하면 예가 무슨 소용이 있겠는가?” 『논어』 「팔일」

子曰: “人而不仁, 如禮何?”

자왈: “인이불인, 여예하?”

지금 공자는 사람이 인하지 않으면 외적인 예절은 아무 소용도 없다고 말합니다. 공자의 이 말은 예보다는 이념으로서의 인이 중요하다고 강조하고 있습니다. 여기서 우리는 혼란에 빠지게 됩니다. 마치 달걀이 먼저인지, 닭이 먼저인지를 따지는 물음처럼, 공자가 말한 예와 인 사이의 관계가 모호하게 느껴질 수 있기 때문입니다. 극기복례(克己復禮)하면 인하게 된다고 말했을 때, 분명 인이라는 가치는 예의 실천에 의해서만 규정되는 것으로 그려집니다. 이것은 예가 인을 실현하기 위한, 가장 기초적일 뿐만 아니라 중요한 토대임을 인정한 말이 아닐까요? 그러나 공자는 곧바로 이렇게 말합니다. 사람이 인해야만 결국 예도 의미를 지닌다고 말이지요. 이 말은 인을 통해서만이 예의 진정한 가치를 알 수 있다는 것을 보여줍니다.

예와 인 가운데 과연 어느 것이 일차적일까요? 이것은 외면적 형식과 내면적 감정 중 어느 것이 우선인가라는 철학적 쟁점과도 관련된 질문입니다. 다음에 살펴볼 맹자와 순자는 『논어』에서 우리에게 던진 딜레마 가운데 어느 한 측면을 선택함으로써 출현하게 된 유학자들입니다. 맹자는 인(仁), 즉 내면적 감정이 가장 중요하다고 봅니다. 심지어 그는 공자가 중시한 예마저도 일종의 내면적 감정의 한 요소라고 주장합니다. 이것은 맹자가 사람이 인해야 결국 예도 의미를 지닌다는 공자의 입장을 따르고 있음을 보여 줍니다. 반면 순자는 극기복례(克己復禮)하면 인하게 된다는 공자의 이야기를 중시합니다. 당연히 그는 예(禮), 즉 외면적인 형식이 가진 중요성을 더욱 강조했던 것이지요. 이어지는 글에서는 맹자와 순자의 관점 차이를 통해 공자의 유학 사상이 어떤 물줄기로 갈라지게 되는지를 살펴보도록 하겠습니다.

더 읽을 것들

1. 『논어』(동양고전연구회, 지식산업사, 2005)

서점에는 『논어』에 대한 수많은 번역서가 꽂혀 있습니다. 그 많은 책들 가운데 어느 것이 가장 좋을까요? 그중 동양고전연구회가 번역한 이 책을 권하고 싶습니다. 『논어』에 대해 주희를 포함한 여러 권위 있는 주석가들의 의견들을 취사선택하여 깔끔하게 번역해놓았기 때문이지요. 이 번역서를 통해 독자들은 2500여 년 동안 유학자들이 『논어』를 어떻게 이해해왔는지 엿볼 수 있을 것입니다.

2. 『논어, 사람의 길을 열다』 (배병삼, 사계절, 2005)

처음 『논어』를 읽는 독자들은 공자가 지금 무슨 이야기를 하나 당혹스러울 때가 있을 것입니다. 그런 독자들에게 이 책은 『논어』를 읽으면서 길을 잃지 않도록 하는 가이드 북의 역할을 할 것이라고 생각합니다. 『논어』는 전체 20편으로 구성된 책입니다. 저자는 그 20편 각각에서 공자가 말하려고 했던 속내를 평이하고 간결한 문체로 서술하고 있습니다. 『논어』를 읽을 때 옆에 두고 참고하면 여러분에게 많은 도움이 될 것입니다.

3. 『사람다움의 발견』 (신정근, 이학사, 2005)

유학 사상을 상징하는 개념을 하나 들라면 대개의 경우 인(仁)이라는 개념을 떠올릴 것입니다. 그렇다면 여러분은 인이라는 개념이 어떤 의미를 가지고 있는지 정확히 이해하고 있나요? 보통 이 개념은 사랑이라고 이해되는데, 과연 타당한 해석일까요? 단지 우리만의 습관적인 해석이 아닐까요? 공자와 맹자 시대에 인이라는 개념이 어떤 의미를 가지고 있었는지 궁금하지요? 이 연구서를 통해 여러분은 공자나 맹자가 인이라는 개념을 어떤 의미로 썼는지 확인할 수 있을 것입니다. 전문서이지만 유학 사상에 관심을 가진 독자들은 힘들여 정독할 만한 가치가 있는 책입니다.