07 개정 - 한문과 교육과정③

- 한문 지식 -

<한자>

<한문 Ⅰ>

[Ⅰ한자⑴] 한자의 형(形)・음(音)・의(義)를 안다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1한자⑴], [2한자⑴], [3한자⑴]과 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 한자의 모양[形]과 소리[音]와 뜻[義]을 바르게 이해할 수 있어야 한다.

한자는 하나의 글자가 모양[形]・소리[音]・뜻[義]의 세 요소를 동시에 갖추고 있는 문자이다. 곧 한자는 하나의 글자가 단지 어떤 음(音)의 단위만을 나타내는 표음 문자(表音文字)와 달리, 하나의 글자가 어떤 뜻의 단위를 나타낼 뿐만 아니라 그 뜻에 해당하는 소리까지도 아울러 나타내는 표의 문자(表意文字)이다. 따라서, 한자를 학습할 때에는 해당 글자의 모양과 소리와 뜻을 동시에 익혀야 한다.

| 보기 | ||||||||||||

|

[Ⅰ한자⑵] 여러 가지 음과 뜻을 가진 한자를 안다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1한자⑵], [2한자⑵], [3한자⑵]와 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 여러 가지 음과 뜻을 가진 한자를 바르게 이해할 수 있어야 한다.

한자는 원칙적으로 하나의 글자가 하나의 음을 가진다. 그러나 인류의 문화가 날로 발달하고 사회가 복잡해짐에 따라 이미 있는 한자를 응용하는 다양한 방법이 개발되어 하나의 한자가 여러 가지 음과 뜻을 가지는 경우가 적지 않게 생겨났다. 이처럼 여러 가지 음과 뜻을 가진 한자를 학습할 때에는 여러 가지의 음과 뜻을 함께 잘 익혀야 한다.

| 보기 | |||||||

|

[Ⅰ한자⑶] 한자를 바르게 읽고 쓸 수 있다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1한자⑷], [2한자⑷], [3한자⑷]와 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 한자를 바르게 읽고 쓸 수 있어야 한다.

한자는 한 글자가 1자 1음이 원칙이긴 하나, 문맥에 따라서 한자의 음과 뜻이 바뀌며, 뜻은 같더라도 한자의 결합 관계에 따라서 음이 바뀌어, 1자 2음 또는 1자 3음이 되기도 한다. 따라서, 뜻에 따라 바뀐 한자의 음을 바르게 읽어야 한다. 또, 한자는 같은 한자를 쓰는 한자 문화권의 여러 나라에서 각기 다르게 발음하므로 우리나라에서 한자를 읽을 때에는 우리 한자음으로 읽어야 한다.

| 보기 | |||||

|

바른 ‘필획’과 ‘필순’은 한자를 바르고 맵시 있게 쓰는 데 편리하다. 따라서, 바른 모양과 순서로 한자를 쓰도록 한다. 단, 한자를 바르게 쓰는 것은 중요하나, 한자의 필순 원칙에서 예외적인 경우도 있으며, 나라마다 필순이 다른 경우도 있으므로 필순이나 획수를 지나치게 강조하지 않도록 해야 한다.

필순의 일반적인 원칙은 다음과 같다.

① 왼쪽에서 오른쪽으로 쓴다.

② 위에서 아래로 쓴다.

③ 가로획과 세로획이 교차될 때에는 가로획을 먼저 쓴다.

④ 삐침과 파임이 만날 때에는 삐침을 먼저 쓴다.

⑤ 좌우의 모양이 같을 때에는 가운데를 먼저 쓴다.

⑥ 안쪽과 바깥쪽이 있을 때에는 바깥쪽을 먼저 쓴다.

⑦ 꿰뚫는 획은 나중에 쓴다.

⑧ 오른쪽 위의 점은 나중에 찍는다.

⑨ 받침은 나중에 쓴다.

[Ⅰ한자⑷] 상형・지사자의 짜임을 안다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1한자⑸], [2한자⑸], [3한자⑸]와 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 ‘상형자’와 ‘지사자’의 짜임 원리를 익혀 한자 학습에 도움을 줄 수 있어야 한다.

한자는 애초에는 생활 주변에 있는 사물의 모양을 본떠서 만들었다. 그러나 생활의 영역이 확대되고 문화가 발달함에 따라, 수많은 사물과 다양한 생각을 나타내기 위한 많은 수의 글자가 필요하게 되었다. 한자의 짜임은 일정한 구성 원리와 응용 원리에 따라 크게 ‘상형(象形)’, ‘지사(指事)’, ‘회의(會意)’, ‘형성(形聲)’, ‘전주(轉注)’, ‘가차(假借)’ 등 6가지로 나뉘는데 이를 육서(六書)라고 한다. 이 중 ‘상형’・‘지사’・‘회의’・‘형성’은 새로운 글자를 만드는 원리이고, ‘가차’와 ‘전주’는 이미 만들어진 글자를 응용하는 원리이다. ‘가차’와 ‘전주’는 학설이 다양하여 학습에 혼동을 주므로, ‘상형’, ‘지사’, ‘회의’, ‘형성’을 위주로 학습한다.

‘상형자(象形字)’는 구체적인 사물의 모양을 본떠서 만든 글자이다. ‘禾’는 [ ]’의 모양을 본떠서 만든 글자였는데, 글자의 모양이 바뀌어 오늘날에는 ‘禾’와 같은 글자로 된 것이다. ‘舟’는 ‘배[ ]’의 모양을 본떠서 만들 글자였는데, 글자의 모양이 바뀌어 오늘날에는 ‘舟’와 같은 글자로 된 것이다.

| 보기 | ||||||||||||||||

|

‘상형자’는 위의 보기처럼 시각적인 형태에서 그 한자가 가리키는 사물을 쉽게 짐작할 수 있으며, 가리키는 뜻까지도 알 수 있다. ‘상형자’는 ‘지사자’와 더불어 한자의 짜임 중에서 가장 기본이 되는 한자이다. 그러므로 한자 학습의 초보 단계에 있는 학습자에게 한자 학습의 흥미를 돋우고, 학습 성과의 전이성을 높일 수 있다는 점에서 볼 때, 한자에 대한 지도는 ‘상형자’부터 시작하는 것이 좋다.

‘지사자(指事字)’는 추상적인 생각이나 뜻을 점이나 선으로 나타낸 글자이다. ‘上’은 ‘위’라는 뜻을 점과 선으로 나타낸 글자인데, 기준선[ ― ] 위에 어떤 물체[ • ]가 있음을 나타낸 [ ]에서 ‘上’과 같은 글자의 모양으로 바뀌었다. ‘本’은 ‘나무’라는 뜻의 ‘木’ 아래쪽에 선을 그어 ‘나무의 밑[뿌리]’을 나타낸 글자이다.

| 보기 | ||||||||||||

|

‘지사자’는 위의 보기처럼 시각적인 형태 자체에서 그 문자가 가리키는 개념을 미루어 짐작할 수 있다.

[Ⅰ한자⑸] 회의・형성자의 짜임을 안다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1한자⑹], [2한자⑹], [3한자⑹]과 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 ‘회의자’와 ‘형성자’의 짜임 원리를 익혀 한자 학습에 도움을 줄 수 있어야 한다.

‘회의자(會意字)’는 이미 만들어진 둘 이상의 글자들을 결합하여 새로운 글자를 만들되, 그 글자 들이 지닌 뜻을 합쳐서 새로운 뜻을 나타내는 글자이다. ‘涉’은 이미 만들어 놓은 ‘水(氵)’자와 ‘步’자를 결합하여 만든 글자로, 물[水(氵)]에 걷다[步]라는 말이 더해져서 ‘건너다’는 새로운 뜻을 지니게 되었다. ‘臭’는 이미 만들어진 글자 ‘自’와 ‘犬’자를 결합하여 만든 글자로, ‘코[自]’와 ‘개[犬]’라는 말이 더해져 ‘냄새 맡다’는 새로운 뜻을 지니게 되었다.

| 보기 | ||||||||||

|

‘회의자’는 결합된 외형 형태에 있어 기성(旣成)의 한자가 상하, 좌우, 내외 등으로 결합되며, 글자들의 결합된 뜻으로 새로운 뜻을 나타낸다.

‘형성자(形聲字)’는 이미 만들어진 글자를 결합하여 새로운 뜻을 나타내되, 일부는 뜻[形]을 나타내고 일부는 음[聲]을 나타내는 글자이다. ‘梨’는 이미 만들어진 ‘利’와 ‘木’이 결합하여 이루어진 것인데, ‘木’은 ‘나무’와 관련된 뜻을 지니고 있음을 나타내고, ‘利’는 ‘리’라는 음을 나타내어, 결국 ‘梨’는 ‘배나무’라는 뜻과 ‘리’라는 음을 지닌 새로운 글자가 된 것이다. ‘芽’는 이미 만들어진 ‘艸(艹)’와 ‘牙’가 결합하여 이루어진 것인데, ‘艸(艹)’는 ‘풀’과 관련된 뜻을 지니고 있음을 나타내고, ‘牙’는 ‘아’라는 음을 나타내어, 결국 ‘芽’는 ‘싹’이라는 뜻과 ‘아’라는 음을 지닌 새로운 글자가 된 것이다.

| 보기 | ||||||||||||||

|

‘형성’의 원리에 의하여 이루어진 한자의 짜임은 사물의 모양을 그대로 본뜬 ‘상형’, 점이나 선으로 추상적인 뜻을 나타내 보인 ‘지사’ 등의 방법과는 크게 다른 방법으로, 기성의 한자를 가지고 소리와 뜻을 나타낼 수 있는 한자를 자유롭게 만들어 낼 수 있었기에 한자의 대부분이 ‘형성자’에 속한다.

‘형성자’는 형(形)과 음(音)의 짜임 학습을 통하여 한자 자체의 음(音)을 짐작할 수 있고, 뜻도 유추할 수 있기 때문에 한자 학습의 흥미와 효과를 높일 수 있다.

[Ⅰ한자⑹] 한자의 형성 과정을 이해한다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1한자⑺], [2한자⑺], [3한자⑺]과 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 한자의 형성 과정을 개략적으로 이해할 수 있어야 한다.

한자는 오랜 세월을 두고 발생・변화・발전해 왔다. 한자는 세계의 주요 문자 가운데 가장 오랫동안 생명을 유지하고 있을 뿐만 아니라 현재에도 계속 새로운 글자가 만들어지고 있다. 한자가 발생한 시기는 단정하기가 어렵다. 오늘날 볼 수 있는 것 중에서 가장 오래된 한자는 은(殷)나라 때 갑골(甲骨)이나 청동기(靑銅器)에 새겨 놓은 글자이다. 은나라 한자는 이미 상당한 수준으로 발달한 것이므로 한자가 처음으로 만들어진 시대는 은나라 때보다 훨씬 더 오래 전이었을 것이다.

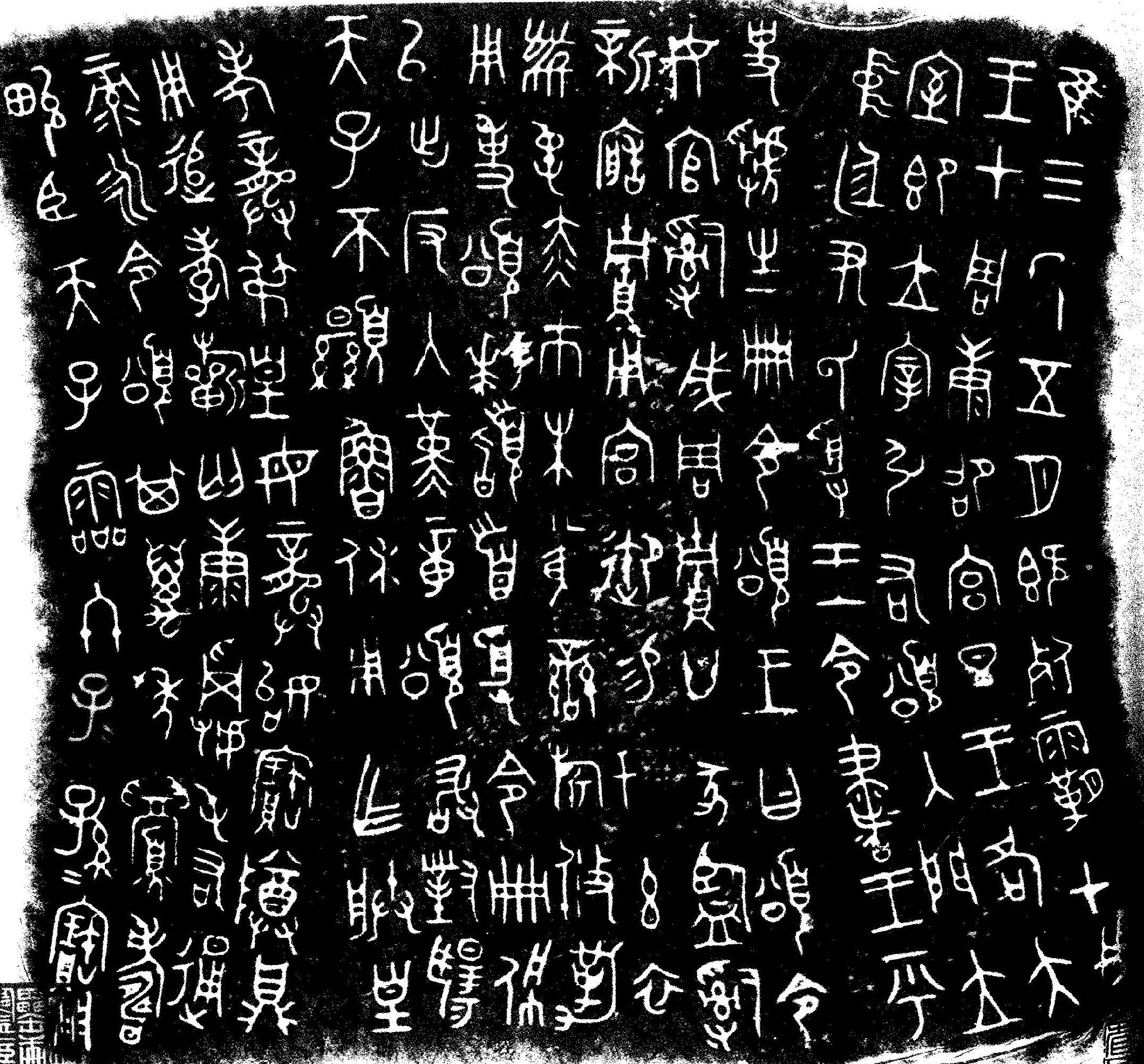

갑골에 새겨 놓은 글자를 ‘갑골문(甲骨文)’이라고 한다. 은나라의 왕들은 제사(祭祀)・정벌(征伐)・사냥・농사 등의 일이 있으면 점을 쳐서 신의 뜻을 물어 보고, 그 내용을 거북의 껍질[龜甲]이나 짐승의 뼈[獸骨]에다 새겨 놓았다. 이런 갑골들은 1899년에 중국 하남성(河南省) 안양(安陽)에서 서북쪽으로 5리쯤 떨어져 있는 소둔촌(小屯村)에서 발견되었는데, 이 지역 일대가 은나라의 옛 도읍지였다. 1928년 이후 다시 몇 차례의 발굴 작업을 거쳐 찾아낸 갑골은 무려 10만 조각 이상이나 되는데, 그중 대다수가 은나라 후기의 임금 반경(盤庚)이 도읍을 엄(奄)으로부터 은(殷)으로 옮긴 이후에 만들어진 것이었으니, 대략 기원전 14세기 중엽에서 11세기 중엽에 해당한다. 현재까지 알려진 갑골문 글자의 수는 4,500여 자이며, 이 중 해독(解讀)된 것은 2,000여 자 정도이다.

청동기로 만든 종(鐘)이나 솥[鼎]과 같은 각종 제기(祭器)나 용기(容器)에 새겨 놓은 글자를 ‘금문(金文)’이라고 한다. 현재 전해지는 가장 이른 시대의 금문은 은나라 중기의 것이다. 은나라 중기의 금문은 비록 그 수가 많지 않지만 은허(殷墟)의 갑골문보다도 이른 시기의 것이라는 점에서 의미가 크다. 이후 금문은 그 전성시대라고 할 서주(西周) 시기를 거쳐 춘추(春秋) 전국(戰國) 시대에 이르기까지 널리 사용되었으니, 대략 기원전 15세기 무렵인 은나라 중기 때부터 기원전 3세기 무렵 진(秦)나라가 중국을 통일하기까지 1,200여 년 동안 사용된 셈이다. 현재까지 알려진 금 문 글자의 수는 4,000여 자이며, 이 중 해독(解讀)된 것은 2,500여 자 정도이다.

중국의 춘추 시대 말 전국 시대 초에 이르러 글씨를 쓰는 데 죽간(竹簡)과 비단이 사용되어 붓으로 글자를 쓰는 것이 가능해졌다. 이때 열국(列國)의 한자들은 각각 지방적 특색을 띠게 되어 형태에 많은 차이가 있었다. 이러한 복잡한 현상을 획기적으로 바꾼 것이 한자의 통일이다. 진나라가 열국(列國)을 무너뜨리고 통일 왕조를 세우자 승상 이사(李斯 : ?~B.C.208)는 한자를 통일할 것을 주장하고 실행에 옮겼다. 이때 진나라가 오래 전부터 사용해 오던 한자도 생략하거나 간단하게 고쳤으니, 이를 ‘소전(小篆)’이라고 한다.

소전은 한나라 때까지 국가의 표준 서체로 쓰였다. 한나라 때 허신(許愼 : A.D. 30~124)이 지은 설문해자(說文解字)에는 소전 글자 9,353자가 수록되어 있다. 한자는 소전 이후 점차 체계화되는 길로 접어들게 되었다.

한자는 사회와 문화의 발달에 따라 그 수가 계속 증가해 왔다. 진(晉)나라 때 자림(字林)에는 12,824자, 후위(後魏) 때 자통(字統)에는 13,734자, 양(梁)나라 때 옥편(玉篇)에는 22,561자, 송 대(宋代) 유편(類篇)에는 31,319자, 청대(淸代)에 만들어진 강희자전(康熙字典)에는 47,000여 자의 한자가 수록되었다. 대만에서 발행된 중문대사전(中文大辭典)(1973년)에는 49,905자, 한어대자전(1985년)에는 56,000여 자, 중국에서 발행된 중화자해(中華字海)(1994년)에는 85,568자가 수록되어 있다. 오늘날에도 지금의 생활과 문화를 반영한 한자를 계속 만들어 내고 있어 ‘卡[(가) 카드]’ 등의 글자들이 새롭게 추가되고 있다.

우리나라에서 발행된 권병훈(權丙勳 : 1867~1943)의 육서심원(六書尋源)(1938년)에는 60,000여 자가 수록되었는데, 우리나라에서 만든 한자도 실려 있다. 예를 들면 논농사를 뜻하기 위해 만든 ‘畓(논 답)’자와 이름에 쓰기 위해 만든 ‘巪(걱)’, ‘乭(돌)’ 자 등이 그것이다.

[Ⅰ한자⑺] 한자 자체(字體)의 변천 과정을 이해한다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1한자⑻], [2한자⑻], [3한자⑻]과 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 한자 자체의 변천 과정을 개략적으로 이해할 수 있어야 한다.

한자의 글자 모양은 사물의 모습을 본뜬 발생기의 그림 문자 형태에서 점차 발전하여 갑골문(甲骨文), 금문(金文), 전서(篆書), 예서(隸書), 해서(楷書) 등으로 여러 차례 자체(字體)의 변천을 겪어 왔다.

갑골문은 글자를 거북의 껍질이나 짐승의 뼈에 칼로 새겨 놓은 것이므로 필체가 가늘고 길다는 특징이 있다. 이미 그림 문자 단계를 벗어나 문자로서 어느 정도 완비된 형체를 갖추고 있지만, 아직 많은 글자들의 획과 부수가 완전히 정형화되지는 못하였다.

금문(金文)은 글자를 청동기에 주조(鑄造)하거나 조각해 넣은 것이므로 자획이 넓고 굵으며 비 교적 정연하여 균형이 잡혀 있다. 갑골문에 비해 회화적인 특징이 줄어들고 기호적인 특성이 두드러지게 되었다.

| 보기 | ||||||

|

전서(篆書)에는 대전(大篆)과 소전(小篆)이 있다. 대전은 ‘주문(籒文)’이라고도 하는데, 전국 시대 각 제후국에서 통행한 것으로, 주(周)나라 선왕(宣王) 때의 태사(太史)인 주(籒)라는 사람이 옛 글자들을 줄이고 고쳐서 정리한 것이라고 한다. 그러나 여전히 구조가 복잡하고 중첩된 것이 많아서 쓰는 데 몹시 불편하였다. 소전은 진나라 때 문자를 통일하면서 정한 자체이다. 후세에 전서라고 부르는 것은 일반적으로 소전을 가리킨다. 소전은 형체가 대전보다 간단하고 구조도 금문에 비하여 가지런하며, 쓰는 방법도 일정한 규범을 지니게 되어 동일한 편방(偏旁)을 취하고 있는 여러 글자는 그 편방을 쓰는 방법과 위치가 모두 일정하였다.

예서(隸書)는 진(秦)나라 말기부터 사용되기 시작하여 한(漢)나라에서 통용되고 삼국(三國) 시대까지 사용된 자체로서, 전서를 대폭 간략화하여 쓰기에 편리하도록 만든 것이다. 전서의 필획을 생략하고 곡선이나 원을 직선과 네모난 모양으로 간략화하여 장방형(長方形)의 틀을 갖추도록 하였다. 예서의 출현은 이후 해서(楷書)의 등장을 위한 기초가 되었다.

해서(楷書)는 한(漢)나라 말기에 출현하여 지금까지 통용되는 자체이다. ‘해(楷)’는 ‘본보기’라는 뜻이니 사람들이 본뜰 만한 표준적인 자체라는 말이다. 해서는 그 이전의 상형적인 원칙을 버리고 원래 구불구불하고 쓰기 힘들던 획들을 곧은 획으로 고쳐서 네모 글자의 발전을 위한 토대를 닦아 놓았다. 오늘날의 한자는 바로 이 해서체를 바탕으로 형성된 것이다.

| 보기 | |||||||||

|

초서(草書)와 행서(行書)는 필기체의 서체(書體)이다. 초서는 복잡한 글자의 윤곽을 간략화하거나 생략하여 갈겨 쓴 서체이다.

행서는 해서(楷書)와 초서의 중간에 해당하는 서체로서, 해서보다는 쓰기가 편리하고 초서보다는 읽기가 쉬웠으므로 사람들이 즐겨 쓰는 서체이다.

약자(略字)는 획수가 복잡한 한자 정자(正字)를 간략화하거나 생략하여 정자(正字) 대신에 쓰는 글자이다. 약자는 우리나라와 일본, 중국이 공통으로 쓰는 것도 있지만 서로 다르게 쓰는 것도 있다. 원래는 약자로 만들어진 것이지만 정자로 인정되어 사용되는 한자도 있다. 중국의 간화자(簡化字)는 자주 쓰는 한자들 중 복잡한 한자를 간화시키고 표준화하여 정자로 공포한 것인데, 이 중 상당수는 예전부터 통용되던 약자이거나 해당 약자를 기초로 정리한 것이다.

| 보기 | ||||||||||||

|

<한문 Ⅱ>

[Ⅱ한자⑴] 여러 가지 음과 뜻을 가진 한자를 안다.

이 학습 내용은 [Ⅰ한자⑵]와 연계된다. ‘한문 Ⅱ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자의 학습 성과를 바탕으로 보다 확장된 한자의 여러 가지 음과 뜻을 알 수 있어야 한다.

[Ⅱ한자⑵] 한자를 바르게 읽고 쓸 수 있다.

이 학습 내용은 [Ⅰ한자⑶]과 연계된다. ‘한문 Ⅱ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자의 학습 성과를 바탕으로 보다 확장된 한자를 바르게 읽고 쓸 수 있어야 한다.

<어 휘>

<한문 Ⅰ>

[Ⅰ어휘⑴] 단어의 종류를 안다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1어휘⑴], [2어휘⑴], [3어휘⑴]과 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 단어의 종류를 바르게 이해할 수 있어야 한다. 단어는 문장을 구성하는 최소 단위이다. 단어는 그 형성 방법에 따라 단순어(單純語)와 복합어(複合語)로 나뉜다. 단순어는 하나의 의미 요소로 이루어진 것이며, 복합어는 두 개 이상의 의미 요소가 결합하여 이루어진 것이다. 여기서 의미는 실사(實辭)의 의미, 곧 어휘적 의미와 허사(虛辭)의 의미, 곧 문법적 의미를 모두 포함한다. 단순어에는 하나의 음절로 이루어진 단음절(單音節) 단순어와 두 개 이상의 음절로 이루어진 다음절(多音節) 단순어가 있다. 복합어에는 실질 의미 요소들이 서로 결합하여 이루어진 합성어(合成語)와 실질 의미 요소에 부가 의미 요소가 붙어서 이루어진 파생어(派生語)가 있다.

| 보기 | ||||||

|

[1어휘⑵] 단어의 종류를 안다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1어휘⑵], [2어휘⑵], [3어휘⑵]와 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 단어의 짜임을 바르게 이해할 수 있어야 한다. ‘단어의 짜임’은 단어를 형성하는 의미 요소들 사이의 결합 관계를 말한다. 두 개 이상의 의미 요소가 결합하여 하나의 단어를 이룰 때에는 반드시 어떤 기능상의 관계를 가지게 된다. 따라서, 단어의 짜임을 문법적 기능 관계에 따라 이해하게 되면, 단어를 보다 쉽게 이해하여 어휘 학습의 효과를 높일 수 있을 뿐만 아니라 나아가 이를 문장의 짜임을 이해하는 데에 활용할 수도 있다. 그러나 단어의 짜임을 학습할 때에는 용어나 상호 관계를 도식적으로 강조하는 식의 문법 중심 학습에서 벗어나, 다양한 용례를 통하여 단어를 바르게 이해하고 풀이하는 방법을 익히도록 해야 한다.

단어의 짜임을 문법적 기능에 따라 몇 가지로 분류하면 다음과 같다.

⑴ 주술 관계(主述關係)

주어(主語)와 서술어(敍述語)의 관계로 이루어진 단어이다. 서술어는 주어에 대해 진술하는 내용을 나타내고, 주어는 서술어의 진술을 받는 대상이 된다. 주어를 먼저 새기고, 서술어는 나중에 새긴다.

| 보기 |

| 夜深 [밤이 깊음] 人造 [사람이 만듦] |

⑵ 술빈 관계(述賓關係)

서술어와 빈어(賓語)의 관계로 이루어진 단어이다. 서술어는 동작이나 행위 또는 존재나 소유를 나타내고, 빈어는 그 대상이 된다. 빈어를 먼저 새기고, 서술어를 나중에 새긴다. ‘술빈 관계’의 단어는 어순(語順)이 우리말과 다르다. ‘술빈 관계’에서 유의할 점은 빈어가 우리말의 목적어에 해당되는 말이지만 실질적으로는 우리말의 목적어보다 그 범위가 넓다는 점이다. ‘목적어’라는 용어 대신 ‘빈어’라는 용어를 사용한 까닭이 여기에 있다.

| 보기 |

| 騎馬 [말을 탐] (‘馬’가 ‘騎’의 목적을 나타내므로 빈어로 봄) 就職 [직업에 나아감, 곧 직업을 얻음] (‘職’은 ‘就’의 목적지를 나타내므로 빈어로 봄) 有産 [재산이 있음] (‘産’이 ‘有’의 대상을 나타내므로 빈어로 봄) |

⑶ 술보 관계(述補關係)

서술어와 보어(補語)의 관계로 이루어진 단어이다. 서술어는 동작, 행위, 상태 등을 나타내고, 보어는 서술어를 보충하여 부족한 뜻을 완전하게 해준다. 보어를 먼저 새기고, 서술어를 나중에 새긴다. ‘술보 관계’의 단어도 그 어순이 우리말과는 다르다.

| 보기 |

| 難航 [항해하기가 어려움] 多濕 [습기가 많음] 下船 [배에서 내려옴] |

⑷ 수식 관계(修飾關係)

수식어(修飾語)와 피수식어(被修飾語)의 관계로 이루어진 단어이다. 수식어는 피수식어의 성격 에 따라 명사류를 수식하는 것과 동사류를 수식하는 것이 있다.

| 보기 |

| 貴賓 [귀한 손님] (명사류 수식) 小食 [적게 먹음] (동사류 수식) |

⑸ 병렬 관계(竝列關係)

성분이 같은 말들이 나란히 놓여 이루어진 단어이다. 이에는 서로 상대되는 의미를 가진 한자가 나란히 놓여 이루어진 경우와 서로 비슷한 의미를 가진 한자가 나란히 놓여 이루어진 경우가 있다.

| 보기 |

| 雌雄 [(짐승의) 암컷과 수컷] (서로 상대되는 의미) 考慮 [생각함] (서로 비슷한 의미) |

[Ⅰ어휘⑶] 품사의 종류와 특성을 안다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1어휘⑶], [2어휘⑶], [3어휘⑶]과 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 품사의 종류와 특성을 바르게 이해할 수 있어야 한다.

‘품사(品詞)’는 어휘를 문법적 특성에 따라 분류하여 공통된 성질을 가진 것끼리 모아 놓은 단어들의 갈래를 말한다. 한문의 단어는 문장 안에서의 쓰임에 따라 품사가 바뀌고 의미가 달라지기도 한다. 따라서, 한문의 품사는 단어가 원래 지니고 있는 의미뿐만 아니라 문장에서의 쓰임까지 고려하여 이해해야 한다. 단, 품사를 학습할 때에는 문장의 풀이에 도움이 되는 범위 내에서 개략적으로 이해하게 하고, 문법 자체를 지나치게 강조하지 않도록 해야 한다.

품사에는 단독으로 어휘적 의미를 가지는 실사(實辭)와 단지 문법적 의미만을 나타내고 단독으로는 어휘적 의미를 가지지 못하는 허사(虛辭)가 있다.

실사에 속하는 품사는 다음과 같다.

⑴ 명사(名詞)

사물이나 개념의 이름을 나타내는 단어이다.

| 보기 |

| 天帝使我長百獸. [하느님이 나로 하여금 모든 짐승의 우두머리가 되게 하였다.] 許生居墨積洞. [허생이 묵적동에 살았다.] 出乎心, 發乎口. [마음에서 우러나 입으로 나온다.] |

한문에서 명사는 동사처럼 쓰이기도 한다.

| 보기 |

| ① 范增數目項王. [범증이 여러 차례 항왕에게 눈짓을 하였다.] ② 子謂公冶長, 可妻也. [공자께서 공야장에 대해 말씀하시길 “사위 삼을 만하다.”라고 하셨다.] |

①의 ‘目’은 명사인 ‘항왕’이라는 빈어 앞에서 놓여서 ‘눈’이라는 명사가 ‘눈짓하다’는 동사처럼 쓰였다.

②의 ‘妻’는 앞에 가능 조동사 ‘可’가 와서, ‘아내’란 명사가 ‘사위 삼다’는 동사처럼 쓰였다.

또, 한문에서 명사는 동사 앞에서 부사처럼 쓰이기도 한다.

| 보기 |

| ① 吾得兄事之. [나는 그를 형처럼 섬길 수 있다.] ② 庶民子來. [백성들이 자식처럼 왔다.] |

①의 ‘兄’은 ‘事’라는 동사 앞에서 부사어로 활용되어 ‘형처럼’이라고 쓰였으며,

②의 ‘子’는 ‘來’라 는 동사 앞에서 부사어로 활용되어 ‘자식처럼’이라고 쓰였다.

⑵ 대명사(代名詞)

사람이나 사물, 장소 및 상태나 동작 등을 대신하여 가리키는 뜻을 나타내는 단어이다.

| 보기 |

| 吾爲子先行. [내가 그대를 위해서 앞서 가겠다.] 誰怨誰咎. [누구를 원망하고, 누구를 탓하리오?] 樂民之樂者, 民亦樂其樂. [백성의 즐거움을 즐기는 자는 백성이 또한 그의 즐거움을 즐긴다.] |

한문에는 특수한 대명사들이 있다.

| 보기 |

| ① 或爲大人, 或爲小人. [어떤 사람은 대인이 되고, 어떤 사람은 소인이 된다.] ② 養心, 莫善於寡欲. [마음을 기르는 데에는 욕심을 적게 가지는 것보다 더 좋은 것이 없다.] ③ 某之所爲. [아무개가 한 짓입니다.] |

①의 ‘或’은 명확하게 가리키는 대상이 없이 사람이나 사물을 가리키되, 긍정의 뜻을 담아 ‘어떤 사람’의 뜻을 나타낸다.

②의 ‘莫’은 부정의 뜻을 담아 ‘어떤 것도 없음’의 뜻을 나타낸다.

③의 ‘某’ 는 이미 알고 있는 대상의 이름을 피하려는 뜻을 담아 ‘아무개’라는 말로 쓰인다.

⑶ 수사(數詞)

사물의 수량(數量)이나 차례를 나타내는 단어이다.

| 보기 |

| 四十而不惑. [마흔 살에 미혹되지 않았다.] 宣祖, 德興君第三子也. [선조 임금은 덕흥군의 셋째 아드님이다.] |

한문에서 수사는 동사 앞에서 부사처럼 쓰이기도 한다.

| 보기 |

| 一戰卽勝. [한번 싸우면 곧 이긴다.] |

⑷ 동사(動詞)

사람이나 사물의 동작, 행위, 심리 활동, 소유, 존재 등을 나타내는 단어이다.

| 보기 |

| 坐於堂上. [당 위에 앉다.] 敬天愛人. [하늘을 공경하고 사람을 사랑하다.] 無恒産而有恒心者, 惟士爲能. [일정한 생업이 없으면서도 변치 않는 마음을 가지고 있는 것은 오직 선비만이 능할 수 있다.] |

또, 한문에서 동사는 명사처럼 쓰이기도 한다.

| 보기 |

| 志士仁人, 無求生以害仁, 有殺身以成仁. [뜻있는 선비와 어진 사람은 삶을 탐하여 인을 해치지 아니하고 자신을 희생하여 인을 이룬다.] |

‘生’은 ‘살다’는 뜻의 동사이나 ‘求’라는 동사 뒤에서 ‘삶’이라는 뜻으로 쓰였다. 기타 동사의 특수 용법으로는 다음과 같은 것이 있다.

㈎ 能, 可, 得

가능(可能)을 나타내는 조동사(助動詞)이다. 조동사는 일반적으로 동사 또는 동사류(動詞類) 앞에 위치하여 그 동사 또는 동사류의 작용을 보조해 주는 특수한 동사이다.

| 보기 |

| 能行大事乎? [큰일을 행할 수 있습니까?] 豈可是己而非人? [어찌 자기만을 옳다고 하고 남을 그르다고 할 수 있겠는가?] 不得不讀之. [그것을 읽지 않을 수 없었다.] |

㈏ 欲, 願

원망(願望)을 나타내는 조동사이다.

| 보기 |

| 樹欲靜而風不止. [나무는 고요하고자 하나 바람이 멈추지 않는다.] 願聞子之志. [그대의 뜻을 듣고 싶다.] |

㈐ 當

당연(當然)을 나타내는 조동사이다.

| 보기 |

| 汝當見金如石. [너는 마땅히 황금을 보기를 돌같이 하여야 한다.] |

㈑ 被, 見

피동(被動)을 나타내는 조동사이다.

| 보기 |

| 被虜於百濟. [백제 군사에게 사로잡혔다.] 今我若入彼見害. [지금 내가 만약 저 고구려 땅에 들어가서 해를 당한다면.] |

한문에서 동사는 문맥상 피동의 뜻을 나타내기도 한다.

| 보기 |

| ① 狡兔死, 走狗烹, [교활한 토끼가 죽으면, 사냥개는 삶긴다.] ② 新羅屢爲百濟所侵. [신라는 자주 백제에게 침략을 받았다.] ③ 有備則制人, 無備則制於人. [미리 대비하면 상대를 제압할 수 있고, 대비하지 못하면 상대에게 제압을 당한다.] |

①의 ‘烹’은 ‘삶다’는 동사인데, 위 문장에서는 ‘삶아짐을 당하다’ 즉 ‘삶긴다’는 피동의 뜻을 나타낸다.

②는 ‘爲 ~ 所…’의 구문이 되어 ‘~에게 …을 받았다’는 피동의 뜻을 나타낸다.

③은 ‘동사+ 於+명사’의 구문이 되어 ‘~에게 …을 당한다’는 피동의 뜻을 나타낸다.

㈒ 使, 令, 敎, 遣, 俾

사동(使動)을 나타내는 조동사이다.

| 보기 |

| 使人守之. [사람을 시켜서 그곳을 지키게 하였다.] 賢婦令夫貴. [어진 아내는 남편으로 하여금 귀하게 한다.] 誰敎其人作此詩乎? [누가 그 사람으로 하여금 이 시를 짓게 하였는가?] 王遣庾信率步騎一萬据之. [왕이 유신을 시켜 보병과 기병 일만 명을 거느리고 가서 그것을 막게 하였다.] 無俾民憂. [백성들로 하여금 근심이 없게 하라.] |

한문에서 동사는 문맥상 사동의 뜻을 나타내기도 한다.

| 보기 |

| ① 舍相如廣成傳舍. [인상여로 하여금 광성전사에 머물게 하였다.] ② 縱江東父兄憐而王我, 我何面目見之. [설령 강동의 부형들이 불쌍히 여겨 나를 왕이 되게 하더라도 내가 무슨 면목으로 그들을 볼 수 있겠는가?] |

①의 ‘舍相如’의 ‘舍’는 명사 ‘相如’와 결합해서 ‘인상여로 하여금 머물게 하였다’는 뜻이 된다.

② 의 ‘王我’의 ‘王’은 대명사 ‘我’와 결합해서 ‘나로 하여금 왕이 되게 하다’는 뜻이 된다.

(5) 형용사(形容詞)

사람이나 사물의 성질 또는 상태를 나타내는 단어이다.

| 보기 |

| 余家貧無馬. [우리 집은 가난하여 말이 없다.] 季氏富于周公. [계씨가 주공보다 부자다.] |

한문에서 형용사는 뒤에 명사나 대명사 등의 빈어가 올 때 ‘~라고 생각하다(여기다, 삼다)’는 뜻을 가진다.

| 보기 |

| ① 國人美之. [나라 사람들이 그를 훌륭하게 여겼다.] ② 金蛙異之. [금와왕이 그것을 이상하게 여겼다.] |

①의 ‘美’는 본디 ‘아름답다’란 뜻의 형용사이나, 뒤에 대명사 ‘之’가 와서 ‘훌륭하게 여기다’는 뜻을 가진다.

②의 ‘異’는 ‘이상하다’는 뜻의 형용사이나, 뒤에 대명사 ‘之’가 와서 ‘이상하게 여기다’는 뜻을 가진다.

또한 한문에서 형용사는 자주 명사적으로 쓰이기도 한다.

| 보기 |

| 勤爲無價之寶. [부지런함은 가치를 따질 수 없는 보배이다.] |

(6) 부사(副詞)

동사나 형용사 또는 다른 부사를 수식하여 정도・범위・시간・부정 등을 나타내는 단어이다.

| 보기 |

| 水益深. [물이 더욱 깊어지다.] 志之立, 知之明, 行之篤, 皆在我耳. [뜻이 섬, 앎이 밝음, 행실이 도타움은 모두 나에게 달려 있을 따름이다.] 不知老之將至. [늙음이 장차 이르는 것을 알지 못한다.] |

[Ⅰ어휘⑷] 허사의 쓰임을 안다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1어휘⑷], [2어휘⑷], [3어휘⑷]와 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 허사의 종류와 특성을 바르게 이해할 수 있어야 한다.

‘허사(虛辭)’는 어휘적 의미가 없거나 그다지 실재적이지 않고, 실사(實辭)에 붙어서 단지 문법적 의미만을 나타내는 단어를 말한다. 허사는 그 주된 기능이 문장 안에서의 문법적인 기능이므로 기본적으로 문장에서의 쓰임과 관련하여 이해해야 한다.

허사에 속하는 품사는 다음과 같다.

(1) 개사(介詞)

일반적으로 명사나 대명사 등 명사류(名詞類) 앞에 놓여 그 명사류를 서술어와 연결해 주면서 처소, 대상, 도구, 시간, 원인, 비교 등의 뜻을 나타내는 단어이다. 단독으로는 사용되지 않으며 명사류와 어울려 ‘개사+빈어’의 구조를 이루어, 보통 서술어의 뒤에서 서술어를 보충하거나 서술어의 앞에서 서술어를 수식・한정하는 구실을 한다.

㈎ 於(于, 乎)

명사류(名詞類) 앞에 위치하여 처소, 대상, 시간, 비교, 피동 등의 뜻을 나타낸다.

| 보기 |

| 齊侯盟諸侯于葵丘. [제나라 임금이 제후들과 규구에서 맹약을 하였다.] 一年之計, 在於春. [일 년의 계획은 봄에 달려 있다.] 才小者, 治於人. [재주가 작은 사람은 남에게 다스림을 받는다.] |

㈏ 以

주로 명사류 앞에 위치하여 도구, 수단, 자격, 대상, 원인, 시간 등의 뜻을 나타낸다.

| 보기 |

| 以大事小者, 樂天者也. [큰 나라를 가지고 작은 나라를 섬기는 것은 천리를 즐거워하는 자이다.] 王待吾以國士. [왕이 나를 국사로 대우하다.] 弟以其一與兄. [아우가 그중의 하나를 형에게 주다.] 不以成功自滿. [성공으로 인하여 자만하지 말라.] 以十月祭天. [시월에 하늘에 제사를 지내다.] |

㈐ 自, 由, 從

명사류 앞에 위치하여 동작의 기점(起點)을 나타낸다.

| 보기 |

| 有朋自遠方來, 不亦樂乎? [벗이 먼 곳으로부터 찾아오면 또한 즐겁지 아니한가?] 禮義由賢者出. [예의(禮義)는 현자로부터 나온다.] 病從口入, 禍從口出. [병(病)은 입으로부터 들어가고, 화(禍)는 입으로부터 나온다.] |

(2) 접속사(接續詞)

단어와 단어, 어구와 어구, 문장과 문장 등을 서로 이어 주는 구실을 한다.

㈎ 以

단어와 단어, 어구와 어구 등을 서로 이어 주는 구실을 한다.

| 보기 |

| 子路行以告. [자로가 가서 아뢰었다.] |

㈏ 而

단어와 단어, 어구와 어구, 문장과 문장 등을 서로 이어주는 구실을 한다.

| 보기 |

| 登高山而望四海. [높은 산에 올라서 사해를 바라본다.] 子欲養而親不待. [자식은 봉양하고자 하나 어버이는 기다리지 않는다.] |

㈐ 且, 與

단어와 단어, 어구와 어구, 문장과 문장 등을 서로 이어 주는 구실을 한다.

| 보기 |

| 重且大. [중하고도 크다.] 不改父之臣與父之政. [아버지의 신하와 아버지의 정치를 고치지 아니하다.] |

㈑ 則

단어와 단어, 어구와 어구, 문장과 문장 등을 서로 이어주는 구실을 하되, 주로 조건을 나타낸다.

| 보기 |

| 水至淸, 則無魚. [물이 너무 맑으면 물고기가 없다.] 仁則榮, 不仁則辱. [어질면 영화롭게 되고, 어질지 않으면 욕되게 된다.] |

(3) 어조사(語助詞)

단어나 어구 또는 문장의 앞, 가운데나 뒤에 와서 문법적인 의미나 어기(語氣) 등을 나타내는 단어이다.

㈎ 也, 矣

주로 문장의 끝에 쓰여 판단이나 확인의 어기(語氣)를 나타낸다.

| 보기 |

| 此三韓基業之根本也. [이것은 삼한의 기업(基業)의 근본이다.] 朝聞道, 夕死可矣. [아침에 도를 들으면 저녁에 죽어도 괜찮다.] |

㈏ 耳, 已, 而已

주로 문장의 끝에 쓰여 한정이나 강조의 어기를 나타낸다.

| 보기 |

| 若雖長大, 好帶刀劍, 中情怯耳. [네가 비록 키가 크고 칼을 차는 것을 좋아하지만 속마음은 겁쟁이 일 것이다.] 王之所大欲, 可知已. [왕이 크게 하고자 하는 바를 알겠습니다.] 夫子之道, 忠恕而已. [부자의 도는 충서일 뿐이다.] |

㈐ 乎, 哉

주로 문장의 끝에 쓰여 의문이나 반어(反語)의 어기를 나타낸다.

| 보기 |

| 汝何不受乎? [너는 어째서 받지 않느냐?] 豈不難哉? [어찌 어렵지 않겠는가?] |

㈑ 哉, 矣

주로 문장의 끝에 쓰여 감탄의 어기를 나타낸다.

| 보기 |

| 君子哉? [군자로구나] 甚矣! 吾不衰也? [심하구나! 나의 쇠함이여.] |

㈒ 之

동사나 대명사로 쓰이기도 하지만, 어조사로 쓰일 때에는 주로 ‘수식어+之+피수식어’, ‘주어+之+서술어’, ‘빈어+之+서술어’의 구조로 쓰여 문장 성분들 사이의 문법적 관계를 나타낸다.

| 보기 |

| 無羞惡之心, 非人也. [부끄러워하고 미워하는 마음이 없으면 사람이 아니다.] 仁之勝不仁也, 猶水勝火也. [인이 불인을 이기는 것은 물이 불을 이기는 것과 같다.] 何罪之有? [무슨 죄가 있는가?] |

㈓ 者

‘수식어+者’의 구조로 쓰여 사람이나 사물을 나타내거나, ‘명사+者’의 구조로 쓰여 제시・정돈 등의 어기를 나타내는 어조사이다.

| 보기 |

| 仁者, 不憂. [어진 사람은 근심하지 않는다.] 愛人者, 人恒愛之. [남을 사랑하는 사람은 남들도 항상 그를 사랑한다.] 大人者, 不失其赤子之心者也. [대인은 그의 갓난아이 때 마음을 잃지 않은 사람이다.] 古者, 易子而敎之. [옛날에는 자식을 바꾸어서 가르쳤다.] |

㈔ 所

‘所+수식어’의 구조로 쓰여 ‘~하는 바, ~하는 것’의 뜻을 나타내는 어조사이다.

| 보기 |

| 子之所言, 世俗之言也. [그대가 말하는 것은 세속의 말이다.] 有司未知所之. [유사가 갈 곳을 알지 못하다.] |

(4) 감탄사(感歎詞)

문장의 밖에 독립적으로 놓여 화자(話者)의 부름, 느낌, 놀람이나 응답을 나타내는 단어이다.

| 보기 |

| 嗚呼! 哀哉! [아! 슬프도다!] 惡! 是何言也? [아! 이 무슨 말인고?] 諾! 吾將問之. [예! 제가 장차 그것을 물어보겠습니다.] |

[Ⅰ어휘⑸] 어휘의 유형을 알고 활용할 수 있다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1어휘⑸], [2어휘⑸], [3어휘⑸]와 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 어휘의 유형을 바르게 알고 언어생활과 문장 독해에 활용할 수 있어야 한다.

‘어휘(語彙)’는 단어가 모여서 이루어진 집합을 가리키는 말이다. 그러나 때로는 어휘를 이루는 개별 단어들을 ‘어휘’라고 부르기도 한다. 어휘는 의미를 기준으로 다양한 유형으로 나눌 수 있다. 유의어(類義語), 반의어(反義語), 성어(成語) 등이 그것이다.

유의어는 두 가지 이상의 다른 단어가 의미 자질(資質)의 차원이 대체로 같지만 정도(程度)나 상태(狀態)에서 약간의 차이가 나는 단어군(單語群)을 말한다. 반의어는 한 쌍의 단어 사이에 서로 공통되는 의미 자질이 있으면서 동시에 서로 대립되는 의미 자질이 하나 있는 단어군을 말한다.

단어의 의미는 단어 그 자체만으로는 완전한 의미를 형성하지 못하고 문장 속에 위치할 때만 그 의미가 온전하게 드러날 수 있다. 단어는 어휘의 체계 안에서 다른 단어들과 가지는 관계 아래에서만 자신의 의미를 구성할 수 있기 때문이다. 따라서, 한문의 어휘를 유형적으로 파악하는 것은 어휘력의 향상뿐만 아니라 문장의 이해에도 긴요한 것이다.

| 보기 |

| 유의어 : 世界 ≒ 天地, 乾坤, 天下, 宇宙 … 반의어 : 收入 ↔ 支出, 平和 ↔ 戰爭 |

[Ⅰ어휘⑹] 성어의 의미를 알고 활용할 수 있다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1어휘⑹], [2어휘⑹], [3어휘⑹]과 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 한문 학습을 통하여 성어의 의미를 바르게 알고 언어생활과 문장 독해에 활용할 수 있어야 한다.

‘성어(成語)’란, 옛사람들이 만든 숙어(熟語)로 오늘날에도 일상의 언어생활에서 많이 사용되고 있는 것을 말한다. 성어는 대체로 2~4자로 이루어진 관용구(慣用句)이다.

| 보기 |

| ① 志學(또는 志于學) ② 弱冠(활용) 매력과 실력을 겸비한 그는 弱冠의 나이에 올림픽 금메달리스트가 되었다. |

①은 論語 「爲政」의 “子曰 吾十有五而志于學”에서 유래한 말로 ‘열다섯 살’이란 뜻으로 쓰인다.

②는 禮記 「曲禮」의 “人生十年曰幼, 學. 二十曰弱, 冠. 三十曰壯, 有室”에서 유래한 말로 ‘스무 살’이란 뜻으로 쓰인다.

특히, 옛이야기에서 유래된 고사성어(故事成語)는 성어가 이루어진 내력이나 그 속에 담겨 있는 속뜻을 학습하는 과정을 통하여 학습자가 한문 학습에 대한 흥미를 높일 수 있다. 따라서, 고사성 어에 대한 학습에 있어서는 단순히 겉뜻만 아는 데 그쳐서는 안 되며, 반드시 그 속뜻을 알고 그 말을 바르게 사용할 수 있도록 하여야 한다.

| 보기 |

| 朝三暮四 (겉뜻) 아침에 세 개 주고 저녁에 네 개 줌. (속뜻) 간사한 꾀로 남을 우롱하고 속임. (활용) 최근 물가가 오르자, 일부 업자들이 물건 값을 올리지 않겠다고 하면서 물건의 용량을 줄 이고 있다. 이는 실제로 물건 값을 올린 거나 다름없는 朝三暮四式 행태이다. |

<한문 Ⅱ>

[Ⅱ어휘⑴] 단어의 종류를 안다.

이 학습 내용은 [Ⅰ어휘(1)]과 연계된다. ‘한문 Ⅱ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자의 학습 성과를 바탕으로 보다 확장된 한자가 활용된 단어의 종류를 알 수 있어야 한다.

[Ⅱ어휘⑵] 단어의 짜임을 안다.

이 학습 내용은 [Ⅰ어휘⑵]와 연계된다. ‘한문 Ⅱ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자의 학습 성과를 바탕으로 보다 확장된 한자가 활용된 단어의 짜임을 알 수 있어야 한다.

[Ⅱ어휘⑶] 품사의 종류와 특성을 안다.

이 학습 내용은 [Ⅰ어휘⑶]과 연계된다. ‘한문 Ⅱ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자의 학습 성과를 바탕으로 보다 확장된 한자가 활용된 품사의 종류와 특성을 알 수 있어야 한다.

[Ⅱ어휘⑷] 허사의 쓰임을 안다.

이 학습 내용은 [Ⅰ어휘⑷]와 연계된다. ‘한문 Ⅱ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자의 학습 성과를 바탕으로 보다 확장된 한자가 활용된 허사의 종류와 특성을 알 수 있어야 한다.

[Ⅱ어휘⑸] 어휘의 유형을 알고 활용할 수 있다.

이 학습 내용은 [Ⅰ어휘⑸]와 연계된다. ‘한문 Ⅱ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자의 학습 성과를 바탕으로 보다 확장된 한자가 활용된 어휘의 유형을 바르게 알고 언어생활과 문장 독해에 활용할 수 있어야 한다.

[Ⅱ어휘⑹] 성어의 의미를 알고 활용할 수 있다.

이 학습 내용은 [Ⅰ어휘⑹]과 연계된다. ‘한문 Ⅱ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자의 학습 성과를 바탕으로 보다 확장된 한자가 활용된 성어의 의미를 바르게 알고 언어생활과 문장 독해에 활용할 수 있어야 한다.

<문 장>

<한문 Ⅰ>

[Ⅰ문장(1)] 문장의 성분을 안다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1문장(1)], [2문장(1)], [3문장(1)]과 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 문장의 성분(成分)과 그 특성을 바르게 이해하여 한문을 독해할 수 있는 힘을 기를 수 있어야 한다.

문장은 하나의 완결된 생각을 나타내는 최소 언어 단위이다. 문장은 몇 개의 구성 요소로 이루어지는데, 이 구성 요소를 ‘문장의 성분’이라고 한다. 문장의 성분에는 주어(主語), 서술어(敍述語), 빈어(賓語), 보어(補語), 관형어(冠形語), 부사어(副詞語), 독립어(獨立語) 등이 있다.

주어는 문장에서 진술의 대상이 되는 성분이다. 서술어는 문장에서 진술의 내용이 되는 성분이다. 빈어는 문장에서 서술어의 지배를 받는 성분이다. 보어는 문장에서 서술어를 보충해 주는 성분이다. 이들 주어, 서술어, 빈어, 보어를 주성분(主成分)이라고 한다.

주성분에 덧붙어 이를 수식하는 성분을 부속 성분(附屬成分)이라고 한다. 부속 성분에는 관형어와 부사어가 있다. 관형어는 문장에서 명사류를 수식하는 성분이다. 부사어는 문장에서 동사나 형용사류를 수식하는 성분이다.

또, 주성분과 부속 성분에 속하지 않는 독립 성분으로 독립어가 있다. 독립어는 감탄의 말이나 누군가를 부르는 말[呼格] 등과 같이 문장 구성과는 직접적인 관련이 없는 독립된 성분이다.

| 보기 |

| 山高. [산이 높다.] 祖抱孫. [할아버지가 손자를 안고 있다.] 靑天在上. [푸른 하늘이 위에 있다.] 葉自開. [잎이 저절로 피다.] 甚矣! 吾衰也. [심하도다! 나의 쇠약해짐이여.] |

문장을 구성하는 성분은 하나의 단어뿐만 아니라 몇 개의 단어가 결합한 어구나 그 자체 주어와 서술어를 포함하고 있는 절(節)일 수도 있다.

| 보기 |

| 好憎人者, 亦爲人所憎. [남을 미워하기 좋아하는 사람은 역시 남들에게 미움을 받는다.] 得天下英才而敎育之, 三樂也. [천하의 영재를 얻어서 교육하는 것이 세 번째 즐거움이다.] 詩者, 言之精華也. [시란 말의 정화(精華)이다.] 不仁者, 不可以久處約. [어질지 못한 자는 곤궁한 데에 오랫동안 있을 수 없다.] 臣聞吏議逐客. [저는 관리들이 객경을 쫓아낼 것을 의논한다는 말을 들었습니다.] |

[Ⅰ문장(2)] 문장의 구조를 안다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1문장(2)], [2문장(2)], [3문장(2)]와 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 문장의 구조(構造)의 학습을 통하여 한문을 독해할 수 있는 힘을 기를 수 있어야 한다.

‘문장의 구조’는 문장을 구성하는 성분들 사이의 일정한 결합 방식을 말한다. 문장의 구조를 주성분들 사이의 관계를 중심으로 살펴보면 다음과 같다.

㈎ 주술 구조(主述構造)

주어와 서술어의 관계로 이루어진 구조이다. 주술 구조의 서술어는 주어에 대해 진술하는 내용이 되는 성분이며, 주어는 서술어의 진술을 받는 대상이 되는 성분이다. 주어가 앞에 놓이고 서술어가 뒤에 놓인다.

| 보기 |

| 雪白. [눈이 희다.] 山靑. [산이 푸르다.] |

㈏ 주술빈 구조(主述賓構造)

주어, 서술어와 빈어의 관계로 이루어진 구조이다. 주술빈 구조의 서술어는 동사로써 동작이나 행위를 나타내는 성분이며, 빈어는 동사의 동작이나 행위의 대상으로써 동사의 지배를 받는 성분 이다. 서술어가 앞에 놓이고 빈어가 뒤에 놓인다.

| 보기 |

| 君子務本. [군자는 근본을 힘쓴다.] 德潤身. [덕은 몸을 윤택하게 한다.] 少女種花. [소녀가 꽃을 심다.] |

㈐ 주술보 구조(主述補構造)

주어, 서술어와 보어의 관계로 이루어진 구조이다. 주술보 구조의 서술어는 보어의 보충 설명을 필요로 하는 성분이며, 보어는 서술어를 보충 또는 한정하여 서술어의 부족한 뜻을 완전하게 해주는 성분이다. 서술어가 앞에 놓이고 보어가 뒤에 놓인다.

| 보기 |

| 靑天在上. [푸른 하늘이 위에 있다.] 福生於淸儉. [복은 청렴하고 검소함에서 생겨난다.] |

㈑ 문장 성분의 도치

한문의 문장 구조를 살펴볼 때에는 제일 먼저 어순(語順)을 보고, 그 다음에 성분들 사이의 관계를 보아야 한다. 어순이 바뀌면 비문(非文)이 되거나 문장의 성분이 바뀔 수 있기 때문이다. 그러나 때때로 한문의 문장은 특정한 환경 아래에서 어순이 도치되어도 문장의 성분이 바뀌지 않는 경우가 있다.

술빈 구조의 기본 어순은 서술어가 앞에 놓이고 빈어가 뒤에 놓인다. 그러나 특정한 조건에서는 빈어가 서술어 앞에 놓이기도 한다. 곧, 아래 보기 ①과 같이 의문(疑問)의 뜻을 나타내는 구문(構文)에서 의문 대명사가 빈어로 쓰일 때, 또는 ②와 같이 부정(否定)의 뜻을 나타내는 구문(構 文)에서 지시 대명사나 인칭 대명사가 빈어로 쓰일 때에는 빈어가 서술어 앞에 온다.

| 보기 |

| ① 王者誰謂? 謂文王也. [왕이란 누구를 말하는가? 문왕을 이르는 것이다.] ② 吾愛之, 不吾叛也. [내가 그를 아꼈기 때문에 나를 배반하지 않았다.] |

술보 구조의 어순은 서술어가 앞에 놓이고 보어가 뒤에 놓인다. 술보 구조의 어순을 바꾸어 보어를 서술어의 앞으로 위치를 옮기면 보어가 부사어로 그 성분이 변한다.

| 보기 |

| 智伯待我以國士. [지백이 국사로 나를 대우하다.] (‘以國士’가 보어) 智伯以國士待我. [지백이 나를 국사로 대우하다.] (‘以國士’가 부사어) |

술빈 구조와 술보 구조는 모두 서술어가 앞에 놓인다는 점에서 공통점이 있다. 그러나 이 두 구조를 이루는 성분 사이의 결합 방식은 서로 다르다. 술빈 구조는 서술어와 빈어가 지배 관계를 이루어 서술어와 빈어 사이에 개사(介詞)가 들어갈 수 없지만(빈어 앞에 개사가 들어가면 개빈 구 조를 이루어 보어가 된다), 술보 구조는 서술어와 보어가 보충 관계를 이루어 서술어와 보어 사이에 개사가 들어갈 수 있다. 또, 보어는 서술어의 앞으로 위치를 옮겨 부사어로 쓰일 수도 있지만, 빈어는 서술어의 앞으로 위치를 옮겨 부사어로 쓰일 수 없다. 빈어가 서술어의 앞에 놓일 때에는 서술어와 빈어가 도치되는 특별한 경우에 한정되며, 이때 빈어는 서술어의 앞에 놓이더라도 빈어의 속성을 여전히 간직한다.

㈒ 문장 성분의 생략

한문은 문장 안에서 번잡하거나 중복을 피하고 표현을 간단하게 하기 위하여 문장 성분을 생략할 수 있다. 문장 성분의 생략은 앞뒤 문장을 살펴보아 알 수 있는 내용일 경우에 가능하다.

| 보기 |

| ① 原思爲之宰, 與之粟九百, ( )辭. [원사가 가신이 되었는데, 곡식 9백을 주자, (원사가) 사양하였다.] ② 子曰 : “躬自厚( )而薄責於人, 則遠怨矣.” [공자께서 말씀하셨다. “몸소 자신을 (꾸짖기를) 후하게 하고, 남을 꾸짖기를 적게 한다면 원망이 멀어질 것이다.”] ③ 司馬牛憂曰, 人皆有兄弟, 我獨亡( ). [사마우가 걱정하면서 말하였다. “사람들은 모두 형제가 있는데 나만이 (형제가) 없구나.”] |

①은 생략된 문장 앞에 ‘原思’라는 주어가 있기 때문에 뒤 문장에서 주어를 생략한 것이고,

②는 생략된 부분의 뒷부분에 ‘責’이 있기 때문에 추론하여 알 수 있다고 보아 이를 생략한 것이다.

③은 앞 문장에 빈어 ‘兄弟’가 나와 있기 때문에 뒤에서는 이를 생략한 것이다.

[Ⅰ문장(3)] 문장의 유형을 안다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [2문장(3)], [3문장(3)]과 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 문장의 유형을 바르게 이해하여 한문을 독해할 수 있는 힘을 기를 수 있어야 한다.

문장의 유형을 서술어(敍述語)의 성질(性質)에 따라 분류하면 판단문(判斷文), 서술문(敍述文), 묘사문(描寫文)으로 나눌 수 있다.

㈎ 판단문

사물에 대한 판단이나 설명을 진술하는 문장으로 한 사물의 성질, 특징, 범위 등을 판단하고 설 명한다.

| 보기 |

| 子誠齊人也. [그대는 진실로 제나라 사람이다.] 夫明堂者, 王者之堂也. [명당이라는 것은 왕자의 당이다.] 巡狩者, 巡所守也. [순수라는 것은 지키는 바를 순행하는 것이다.] 人之質, 非木之質也. [사람의 바탕은 나무의 바탕이 아니다.] |

㈏ 서술문

사물의 활동이나 경력, 동작의 시종 등을 서술하는 문장으로 동사가 서술어로 사용되어 주어의 행위를 서술한다.

| 보기 |

| 齊人伐燕. [제나라 사람들이 연나라를 쳤다.] 孟子之平陸. [맹자가 평륙에 갔다.] 予有戒心. [내가 경계하는 마음이 있었다.] |

㈐ 묘사문

사물의 형상 경계를 묘사하거나 사물의 성질 상태를 묘사하는 문장이다. 주로 형용사가 서술어로 사용되어 주어의 상태를 묘사한다.

| 보기 |

| 牛山之木, 嘗美矣. [우산의 나무가 일찍이 아름다웠다.] 道則高矣美矣. [도가 높고 아름답다.] 擧世皆濁, 我獨淸. [온 세상이 다 혼탁한데 나만 맑다.] |

문장의 유형을 화자(話者)가 나타내는 어기(語氣)를 기준으로 나누면 평서문(平敍文), 의문문(疑問文), 명령문(命令文), 감탄문(感歎文) 등으로 분류할 수 있다.

㈎ 평서문

화자(話者)가 청자(聽者)에게 특별히 요구하는 바 없이 하고 싶은 말을 단순하게 진술하는 문장이다. 긍정의 평서문과 부정의 평서문이 있다.

| 보기 |

| 天地者, 萬物之逆旅. [천지는 만물의 여관이다.] 氷, 水爲之而寒於水. [얼음은 물이 (그것이) 되지만 물보다 차다.] 仰不愧於天. [우러러 하늘에 부끄럽지 않다.] 千里馬, 不常有. [천리마가 항상 있지는 않다.] 長必不得爲士大夫妻. [자라면 반드시 사대부의 처가 될 수 없을 것이다.] 無遠不至. [멀어도 이르지 않은 곳이 없다.] |

㈏ 의문문

화자(話者)가 청자(聽者)에게 질문하여 대답을 요구하는 문장이다.

| 보기 |

| 汝何不受乎? [그대는 어찌 받지 않았는가?] 盍各言爾志? [어찌 각각 너희들의 뜻을 말하지 않는가?] 追我者, 誰也? [나를 쫓는 자가 누구인가?] 富貴者, 驕人乎? [부귀한 자가 남에게 교만합니까?] |

㈐ 명령문

화자(話者)가 청자(聽者)에게 어떤 행동을 하도록 요구하거나 요청하는 문장이다. ‘勿, 無, 請’ 등 금지 또는 요청의 뜻을 나타내는 말이 같이 쓰이는 경우가 많다.

| 보기 |

| 臨難無苟免. [어려움에 임해 구차히 면하려 하지 마라.] 非禮勿視, 非禮勿聽. [예가 아니면 보지 말고, 예가 아니면 듣지 마라.] 君其南矣. [그대는 남쪽으로 가십시오.] |

㈑ 감탄문

사물이나 사실에 느낌을 받아 슬픔, 기쁨, 놀라움 등의 감정을 나타내는 문장이다. 문장 앞에 감탄사인 ‘嗚呼’, ‘噫’ 등의 감탄사를 사용하거나 ‘乎’, ‘哉’ 등 감탄의 어기를 나타내는 어조사를 문장 끝에 사용한다.

| 보기 |

| 嗚呼! 人而至此, 可不悲哉? [아! 사람으로서 이 지경에 이르렀으니 슬퍼하지 않을 수 있겠는가?] 噫! 甚矣! 其無愧而不知恥也. [아! 심하구나! 부끄러워함이 없고 수치를 알지 못함이여.] |

[Ⅰ문장(4)] 문장의 수사법을 이해한다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [2문장(4)], [3문장(4)]와 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 문장의 수사법을 바르게 이해하여 한문을 독해할 수 있는 힘을 기를 수 있어야 한다.

한문에서의 수사법은 문장의 표현과 의사 전달의 효과에 착안하여 문장의 감상을 돕는 것으로 음운 효과를 고려한 압운과 평측, 문체, 그리고 표현 기법 등을 들 수 있다. 한문 문법과 한문 수사법은 시문 작품을 감상하는 데에 있어 상보 상생(相補相生)의 관계라고 할 수 있다. 한문 작품 안에는 한문 문법의 각도로 바라볼 때 불완전하고 어색한 표현이라 생각되는 문장이 한문 수사법의 시각으로 감상할 때는 고도의 예술적 표현인 경우가 많다.

㈎ 비유(比喩)

나타내고자 하는 대상을 다른 대상에 빗대어 표현하는 방법으로, 두 사물 사이의 유사성을 이용하여 표현하는 수법이다.

| 보기 |

| 一人之生, 似朝露耳. [사람의 일생이 아침 이슬과 같다.] 君子之交, 淡如水. [군자의 사귐은 담박하기가 물과 같다.] 淡白梨花面. [해맑기는 배꽃 얼굴이다.] |

㈏ 대우(對偶)

자수와 구법이 서로 같거나 서로 비슷한 어구의 표현을 이용하여 상반되거나 상관된 의미를 표현하는 방법이다.

| 보기 |

| 天高日月明, 地厚草木生. [하늘은 높아 해와 달 밝고, 땅은 두터워 초목이 자란다.] 良藥, 苦於口而利於病, 忠言, 逆於耳而利於行. [양약은 입에는 쓰지만 병에는 이롭고, 충언은 귀에는 거슬리지만 행실에는 이롭다.] |

㈐ 과장(誇張)

표현상의 필요에 의하여 고의로 그 사실을 과장하거나 객관적인 사람, 사물, 일에 대하여 확대 혹은 축소하여 묘사하는 방법이다.

| 보기 |

| 壯士喊聲, 天地震動. [장사의 함성에 천지가 진동하였다.] 積屍成山, 流血成川. [시체를 쌓아 놓은 것이 산을 이루고 흐르는 피가 내를 이루었다.] |

㈑ 도치(倒置)

뜻을 돌출시키고 어기(語氣)를 순하게 하며 성음을 조화롭게 하기 위하여 고의로 일반적인 언어 순서를 바꾸어 놓는 방법이다.

| 보기 |

| 仁! 夫公子重耳. [인하구나! 저 공자 중이는.] 惜乎! 子不遇時. [애석하구나! 그대가 때를 만나지 못한 것이.] |

㈒ 연쇄(連鎖)

앞의 어휘나 어구 또는 문장을 뒤에서 다시 받아 사용하는 방법이다. 한 문장 안에서도 사용할 수 있고 문장과 문장 사이에도 사용할 수 있다. 어느 경우이든 내용과 형식에서 서로 같거나 비슷한 표현이 앞과 뒤에서 맞물리게 하는 방법이다.

| 보기 |

| 天時不如地利, 地利不如人和. [하늘의 시기는 땅의 이로움만 같지 못하고, 땅의 이로움은 사람이 화합하는 것만 같지 못하다.] 天命之謂性, 率性之謂道, 修道之謂敎. [하늘이 명한 것을 ‘性’이라 하고, 성을 따르는 것을 ‘道’라 이 르고, 도를 품절해 놓은 것을 ‘敎’라 이른다.] |

㈓ 점층(漸層)

표현의 강도를 조금씩 높여 나가면서 맨 마지막을 가장 강하고 중요한 어구로 끝맺는 방법으로 설득력을 높이고 강한 호소력을 준다.

| 보기 |

| 一年之計, 莫如種穀, 十年之計, 莫如樹木, 百年之計, 莫如敎子. [일 년의 계획은 곡식을 심는 것만 한 것이 없고 십 년의 계획은 나무를 심는 것 만한 것이 없고, 백 년의 계획은 자식을 가르치는 것 만한 것이 없다.] 物格而后知至, 知至而后意誠, 意誠而后心正, 心正而后身修, 身修而后家齊, 家齊而后國治, 國治而 后天下平. [사물의 이치가 이른 뒤에 지식이 지극해지고, 지식이 지극해진 뒤에 뜻이 성실해지고, 뜻이 성실해진 뒤에 마음이 바루어지고, 마음이 바루어진 뒤에 몸이 닦아지고, 몸이 닦아진 뒤에 집안이 가지런해지고, 집안이 가지런한 뒤에 나라가 다스려지고, 나라가 다스려진 뒤에 천하가 평해진다.] |

㈔ 중첩(重疊)

동일한 글자나 구를 두세 번 같은 자리에 쓰는 방법이다.

| 보기 |

| 知之爲知之, 不知爲不知, 是知也. [아는 것을 안다고 하고, 알지 못하는 것을 알지 못한다고 하는 것, 이것이 아는 것이다.] 老吾老, 以及人之老, 幼吾幼, 以及人之幼. [내 노인을 노인으로 여겨 남의 노인에게 미치고, 내 어린이를 어린이로 여겨 남의 어린이에게 미친다.] 是是非非, 謂之知 非是是非, 謂之愚. [옳은 것을 옳다고 하고 그른 것을 그르다고 하는 것을 일러 ‘지혜롭다’라고 하고, 옳은 것을 그르다 하고 그른 것을 옳다고 하는 것을 일러 ‘어리석다’라고 한다.] 窓外雨蕭蕭, 蕭蕭聲自然, 我聞自然聲, 我心亦自然. [창밖 쓸쓸히 내리는 비, 쓸쓸한 빗소리 자연스럽네. 자연스레 나는 소리 들으니 내 마음 또한 자연스럽네.] 非禮勿視, 非禮勿聽, 非禮勿言, 非禮勿動. [예가 아니면 보지 말고, 예가 아니면 듣지 말고, 예가 아니면 말하지 말고, 예가 아니면 행동하지 말라.] 大德, 必得其位, 必得其名, 必得其壽. [큰 덕은 반드시 지위를 얻고, 반드시 명성을 얻고, 반드시 수명을 얻는다.] |

㈕ 비교(比較)

두 종의 서로 모순되거나 대립되는 사물, 혹은 동일한 사물의 두 가지 같지 않은 방면을 가지고 대조하는 것으로 어의가 선명해지는 표현 효과를 얻는 방법이다. 열등 비교, 우등 비교, 최상급 비교가 있다.

| 보기 |

| 百聞不如一見. [백번 듣는 것이 한번 보는 것만 못하다.] 新情不如舊情, 知之不若行之. [신정은 구정만 못하고, 아는 것은 행하는 것만 못하다.] 霜葉紅於二月花. [서리 맞은 잎이 이월을 꽃보다 붉다.] 禮, 與其奢也, 寧儉, 喪, 與其易也, 寧戚. [예는 그 사치하기보다는 차라리 검소하여야 하고, 상은 형식적으로 잘 치르기보다는 차라리 슬퍼하여야 한다.] 朝廷, 莫如爵, 鄕黨, 莫如齒, 輔世長民, 莫如德. [조정에는 관작만한 것이 없고, 향당에는 연치만한 것이 없고, 세상을 돕고 백성을 자라게 하는 데는 덕만한 것이 없다.] 晉國, 天下莫强焉, 叟之所知也. [진나라가 천하에 막강함은 노인께서도 아시는 바입니다.] |

<한문 Ⅱ>

[Ⅱ문장(1)] 문장의 성분을 안다.

이 학습 내용은 [Ⅰ문장(1)]과 연계된다. ‘한문 Ⅱ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자의 학습 성과를 바탕으로 보다 확장된 한자가 활용된 문장 성분의 학습을 통하여 한문을 독해할 수 있는 힘을 기를 수 있어야 한다.

[Ⅱ문장(2)] 문장의 구조를 안다.

이 학습 내용은 [Ⅰ문장(2)]와 연계된다. ‘한문 Ⅱ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자의 학습 성과를 바탕으로 보다 확장된 한자가 활용된 문장 구조의 학습을 통하여 한문을 독해할 수 있는 힘을 기를 수 있어야 한다.

[Ⅱ문장(3)] 문장의 유형을 안다.

이 학습 내용은 [Ⅰ문장(3)]과 연계된다. ‘한문 Ⅱ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자의 학습 성과를 바탕으로 보다 확장된 한자가 활용된 문장 유형의 학습을 통하여 한문을 독해할 수 있는 힘을 기를 수 있어야 한다.

[Ⅱ문장(4)] 문장의 수사법을 이해한다.

이 학습 내용은 [Ⅰ문장(4)]와 연계된다. ‘한문 Ⅱ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자의 학습 성과를 바탕으로 보다 확장된 한자가 활용된 문장 수사의 학습을 통하여 한문을 독해할 수 있는 힘을 기를 수 있어야 한다.

인용

Ⅰ. 개정의 배경

Ⅱ. 개정의 중점

1. 성격

2. 목표

3. 내용

가. 내용체계

나. 영역별 내용

읽기(단문, 산문, 한시)

이해(단문, 산문, 한시)

문화(전통문화, 한자문화권)

한자(특징, 짜임, 역사)

어휘(형성, 실사ㆍ허사, 의미)

문장(구조, 유형, 수사)

4. 교수・학습 방법

계획 / 방법 / 자료

5. 평가

계획 / 목표와 내용 / 방법 / 결과의 활용