무혈 쿠데타②

이렇듯 각종 프로젝트가 추진됨으로써 태종의 시대에 비로소 조선은 명실상부한 왕국의 풍모를 갖추게 된다. 그러나 태종의 ‘역사적’ 위업은 그것에 있지 않다. 물론 왕권다툼으로 한동안 지연되었던 조선의 건국사업에 박차를 가한 것도 적지 않은 공로지만 그의 최대 업적은 바로 후계자를 잘 골랐다는 데 있다. 자신의 시대에 건국사업이 최종적으로 마무리되지는 못하리라는 것을 예상했던 걸까? 아니면 왕위계승으로 골육상잔의 비극이 다시 재현되는 사태가 없도록 하기 위한 걸까? 셋째 아들을 후계자로 선정하고 자신의 생전에 왕위를 물려준 것을 보면 그는 아마 그 두 가지 사항을 다 고려했을 것이다. 과연 그의 기대에 걸맞게 그의 셋째 아들 이도(李祹, 1397 ~ 1450, 충녕대군)는 아버지의 지원으로 순조롭게 왕위에 올라 건국의 마무리 작업을 성공적으로 완료한다. 그가 바로 조선의 4대 왕 세종(世宗, 1397 ~ 1450, 재위 1418 ~ 50)이다.

우리 역사에서 흔히 ‘대왕’으로 불리는 임금, 오늘날 서울 도심의 거리 이름에 시립 문화회관, 사립 대학교, 심지어 남극대륙에 설치된 국립 과학기지에까지 두루 이름이 올라 있는 세종은 우리 역사상 누구보다 큰 존경과 인기를 누리는 임금이지만, 사실 그의 즉위 과정에는 장차 조선 왕조 전체를 관통하게 될 모순이 개재되어 있다. 그것은 바로 앞서 말한 유교왕국의 모순이다.

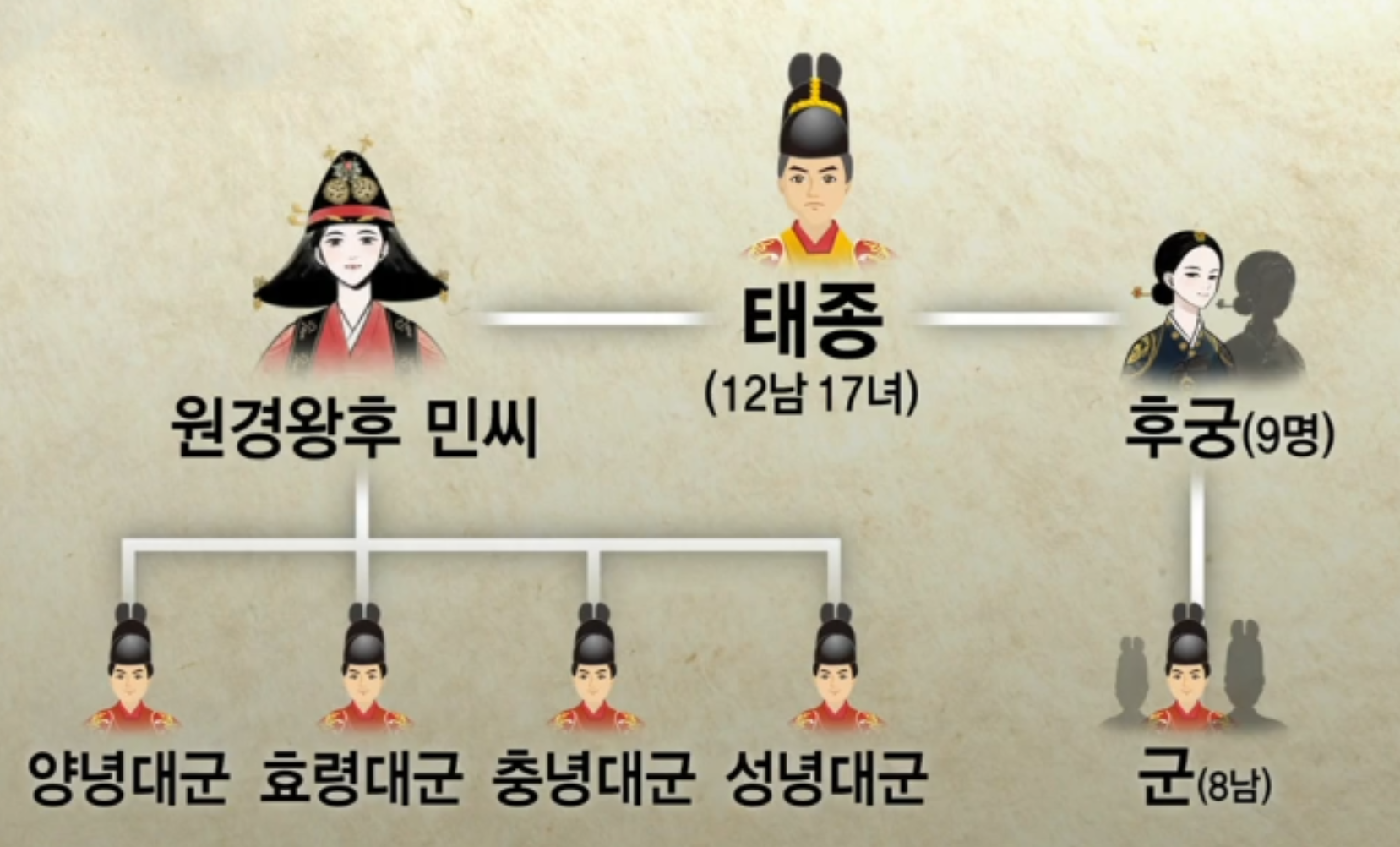

세종이 셋째 아들이라면 형이 둘이라는 이야긴데, 여기에 사연이 없을 수 없다. 사실 그 자신이 형제 서열을 거스르고 피비린내 나는 쿠데타를 거쳐 왕위에 오른 만큼 태종은 이제부터라도 정상적인 왕위 계승을 확립하지 않으면 안 된다고 판단했다. 그래서 그는 1404년에 일찌감치 열 살배기 맏이인 이제(李禔, 1394 ~ 1462, 양녕대군)를 세자로 책봉했는데, 문제는 생각지도 못한 곳에 있었다. 사냥과 풍류를 즐기고 자유분방한 성격을 지닌 양녕대군은 아무래도 왕통을 정상화하고 새 왕조를 안정시킬 역사적 사명을 수행할 만한 후계자감이 못 되었던 것이다. 여러차례 이들을 타이르고 벌을 주기도 하면서 사람(?)을 만들어보려 애쓰던 태종은 이윽고 포기하고 1418년에 셋째인 충녕대군으로 세자를 교체했다.

기록은 이상과 같이 되어 있다. 그러나 거기서 과연 어디까지가 사실일까? 두 번 다시 비정상적인 왕위 승계가 있어서는 안 되겠다는 게 태종의 굳은 각오였다. 만약 또 다시 왕자의 난 같은 게 벌어진다면 갓 건조된 조선 호는 항구를 채 벗어나기도 전에 침몰해 버릴지 모른다. 그런데 재위 기간 내내 그런 위기를 우려했던 그가 세자를 셋째로 바꾸는 과정을 그렇듯 쉽게 결정할 수 있었을까? 더구나 둘째인 이보(李補, 1396 ~ 1486, 효령대군)까지 건너뛰고?

인용