3. 그림으로 읽기, 신지체

『골계총서(滑稽叢書)』에 이런 이야기가 실려 있다. 옛날 한 원님의 첩이 총명하여 능히 문자를 이해했다. 그 고을에 문객 한 사람이 해학을 잘 하므로 원님이 아껴 우스개 얘기를 하며 서로 격의 없이 지냈다. 하루는 재상이 첩과 더불어 동산 정자에서 상춘 하고 있는데, 문객이 심부름 하는 아이에게 네 글자를 써서 재상에게 보내왔는데 내용은 다음과 같았다.

원님은 내용을 아무리 읽어 봐도 무슨 말인지 알 수가 없었다. 첩이 곁에서 그 글을 읽더니 웃으며 말했다. “무에 어려울 게 있답니까? ‘일(日)’ 자가 매우 기니 이는 ‘장일(長日)’입니다. ‘심(心)’ 자에 점 하나가 없으니, 바로 ‘무점심(無點心)’입지요. ‘인(人)’자를 조그맣게 썼으니 ‘소인(小人)’이구요, ‘복(腹)’자 안에 획을 비웠으니 ‘복중공(腹中空)’입니다. 그러니까 ‘길고 긴 날 점심이 없으니, 소인의 뱃 속이 비었습니다[長日無點心, 小人腹中空].’라는 말이올씨다. 근사하게 한 상 차려 줄줄 알고 기다리는데 점심상이 없으니 밥 달란 말이옵니다.” 원님이 그제야 크게 웃으며 한 상 잘 차려 내 보내더란 이야기다. 글자의 모양새로 친 장난치고는 제법 풍격이 있다.

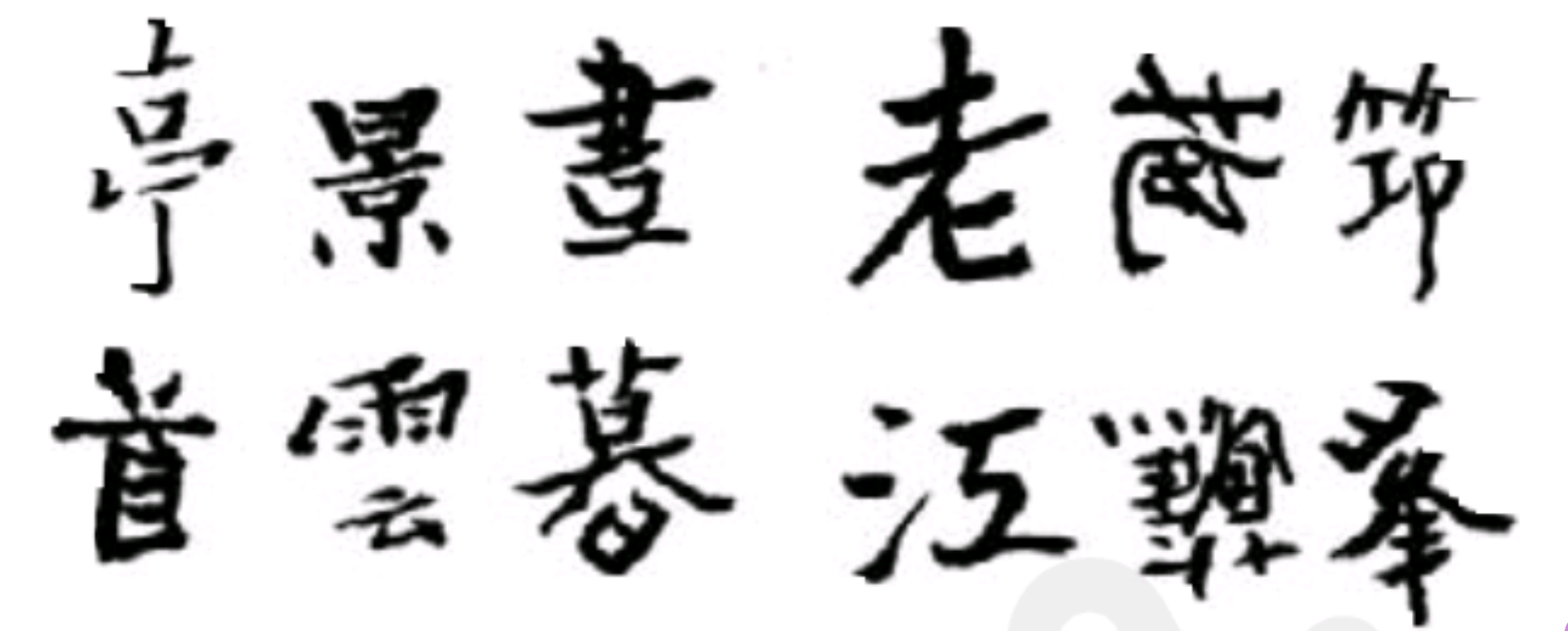

잡체시 중에는 이런 식으로 글자의 모양을 가지고 장난을 친 시가 있다. 보통 머리로는 알 수가 없어 신지체(神智體)라고 부른다. 예전 송나라 신종(神宗) 때 일이다. 북방 오랑캐의 사신이 중국에 사신 와서는 늘 시 솜씨를 뽐내 중국측 시인들을 깔보며 태도가 방자하였다. 소동파(蘇東坡)가 황제의 명으로 이를 접반케 되었는데, 사신이 또 시로 소동파를 떠보려 하였다. 소동파가 말했다. “시를 짓는 것은 쉬운 일이지요. 시를 보기란 조금 어렵답니다.” 그러고는 다음과 같은 시 한수를 써서 그에게 보여 주었다. 아무리 읽어봐도 무슨 말인지 알 수가 없었다. 사신은 얼굴이 벌겋게 되어 그 뒤로 다시는 시에 대해 입을 열지 못했다. 소동파가 사신에게 보여준 시는 다음과 같다. 편의상 횡서로 쓴다.

‘정(亭)’는 길쭉하고, ‘경(景)’자는 짤막하다. ‘화(畫)’자는 어인 일로 속이 비었다. ‘로(老)’자는 어인 일로 저리 크며, ‘타(拖)’는 무슨 까닭에 옆으로 누웠던가. ‘공(笻)’은 어찌 저리 가늘고 길쭉한가. 대개 세 글자씩 7언 한 구를 이루는 한 수의 칠언절구를 이렇게 그림으로 나타낸 것이었다. 그러니 북로(北虜)의 사신이 모를 수밖에. 진땀을 흘리는 그에게 소동파(蘇東坡)가 그 시를 풀이해 주었다. 그 풀이는 이러하다.

| 長亭短景無人篐 | 긴 정자 짧은 볕은 사람 없는 그림인데 |

| 老大橫拖瘦竹笻 | 늙은이 마른 대지팡이 옆으로 당겨보네. |

| 回首斷雲斜日暮 | 돌아보면 끊긴 구름 하루 해도 저무는데 |

| 曲江倒蘸側山峯 | 곡강엔 산 그림자 거꾸로 비쳐 있다. |

자! 어떤가. 위 그림과 이 시의 풀이를 한 글자 한 글자 대조해 보면 그 묘미를 충분히 느낄 수 있을 것이다. ‘정(亭)’이 기니 ‘장정(長亭)’이고 ‘경(景)’은 짤막해 ‘단경(短景)’이 된다. ‘화(畫)’자는 속자로 가운데 ‘전(田)’자 부분이 ‘십(十)’ 대신 ‘인(人)’을 쓰기도 하므로 ‘화(畫)’자에 가운데 빈 것을 ‘무인화(無人畫)’로 읽은 것이다. 3구에 ‘수(首)’는 반대로 돌려서 써 놓았으니 ‘회수(回首)’가 되고, ‘운(雲)’자는 가운데가 뚝 끊어져 ‘단운(斷雲)’으로 읽는데. ‘모(暮)’자는 아래 ‘일(日)’를 비스듬하게 써 놓고 ‘사일모(斜日暮)’로 풀었다. 절묘하지 않은가? 『동파문답록(東坡問答錄)』이란 책에 보인다.

이런 장난은 소동파(蘇東坡)가 북로 사신의 기를 꺾어 놓으려고 순식간에 만들어 낸 것인데, 뒤에 재미로 유사한 창작이 간헐적으로 나왔다. 앞서 본 ‘날은 긴데 점심이 없으니’의 예도 바로 이런 장난이 상당히 일반화되었음을 보여주는 예화이다.

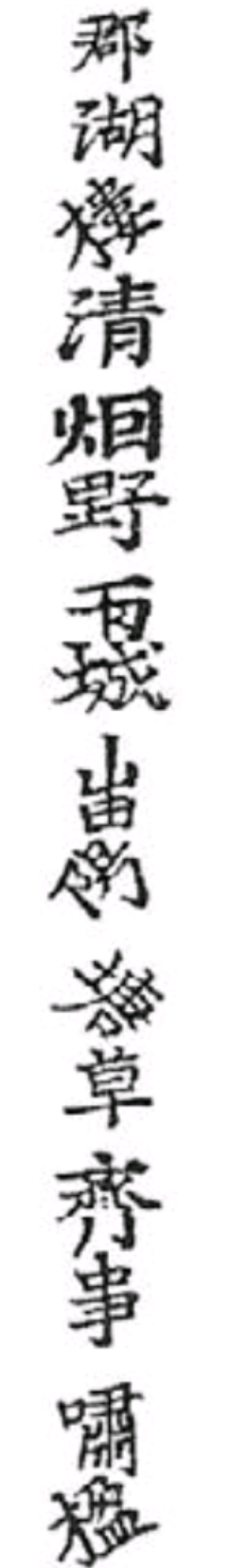

우리나라 문집을 읽다 보니 조선 중기 문인 조위한(趙緯韓)의 문집에도 신지체 한 수가 실려 있다. 문집을 그대로 오려 붙이면 아래의 사진과 같다.

이를 어떻게 읽을까? 대개 신지체는 위의 예에서도 보듯 한 글자가 두 글자 또는 세 글자의 역할을 감당한다. 모두 16자로 되어 있으니 대개 5언 8구의 율시임을 짐작할 수 있다. 이 퍼즐을 앞서의 방식을 따라 풀면 다음과 같다.

| 小郡臨湖上 危樓近太淸 | 작은 고을 호수 가에 임하여 있고 높은 누각 푸른 하늘 가까이 있다. |

| 濃烟迷大野 片雨入荒城 | 짙은 안개 넓은 들에 어지럽더니 황량한 성 보슬비가 흩뿌리누나. |

| 遠峀斜陽盡 橫塘細草平 | 먼 산에 지는 해도 스러져 가고 횡당엔 가는 풀만 우거졌구나. |

| 空齋無一事 長嘯倚前楹 | 빈 집에 아무런 일이 없길래 앞 난간에 기대에 휘파람 분다. |

시의 내용이야 그렇다 치고, 판각이다 보니 각공이 원시의 뜻을 십분 살려 주지 못한 감이 있지만, 풀이한 시와 대비해 보자. ‘군(郡)’자를 작게 쓴 것은 ‘소군(小郡)’임을 나타내고, 그 ‘군(郡)’자가 ‘호(湖)’자 위에 얹혔으니 ‘임호상(臨湖上)’이 된다. ‘루(樓)’를 비스듬하게 눕혀 놓았으니 ‘위루(危樓)’일시 분명하고, ‘청(淸)’자는 보통 보다 크게 써서 ‘루(樓)’자와 바싹 붙여 놓았으니 ‘근태청(近太淸)’이 아니겠는가. ‘연(烟)’는 짐짓 굵은 획으로 써서 ‘농연(濃烟)’ 즉 짙은 안개를 표시했고, ‘야(野)’도 크게 쓰고 획을 어지럽게 해서 ‘미대야(迷大野)’를 이끌어 냈다. ‘우(雨)’자는 반쪽을 잘라 ‘편우(片雨)’로 읽고, ‘성(城)’도 일부러 획을 거칠게 한 뒤 ‘우(雨)’자가 파고들게 만들어 ‘입황성(入荒城)’을 도출하였다. 나머지도 이와 같은 독법으로 읽을 수 있다. 원참 할 일이 없으니 별 희한한 짓도 다 했다. 그러나 재미있지 않은가? 근엄함만 가지고 산대서야 무슨 살맛이 나겠는가? 해소(諧笑)에 불과해도 운치가 있고 풍류가 있다.

이상 간략히 층시와 회문시, 탁자시 등으로 불리는 잡체시들을 약간 수 살펴보았다. 이 모두 한자가 아니고서는 상상조차 할 수 없는 어려운 창작들이다. 물론 장난기가 다분히 서려 있지만, 적어도 내용면에서는 진중함을 유지하고 있는 것이 특징이다. 이는 마치 겉으로 그럴듯한 그림을 그려 놓고 그 속에 물건들을 숨겨둔 숨은 그림 찾기와 유사하다. 언어로 유희하는 퍼즐 놀이인 것이다. 이밖에도 절로 무릎을 치게 하는 절묘한 잡체시가 수없이 많다.

인용

1. 글자로 쌓은 탑

2. 바로 읽고 돌려 읽고

3. 그림으로 읽기, 신지체