자신의 시간을 창조하고 가능성에 맡겨라

이번 주는 수요일부터 도보여행을 시작한 탓인지 요일이 자꾸 헷갈렸다. 오늘만 해도 그렇다. 일어날 땐 토요일이라는 걸 알고 있었는데, 막상 걷다 보니 왠지 금요일 같은 거다. 금요일과 토요일의 차이라는 게 뚜렷한 건 아니고, 단지 느낌 상 그랬다는 거다. 그래서 금요일인 줄 알고 걷는데, 라디오에서 토요일 어쩌고 저쩌고하는 이야기가 나온다. 그제야 화들짝 놀라며 ‘맞다! 오늘은 토요일이지!’하고 요일을 인지할 수 있었다.

달력의 시간에 눌리지 말고 자신의 시간을 창조하라

여행 기간이 정해져 있지 않은데, 굳이 요일을 신경 쓰는 건 아직도 일상의 때를 벗지 못한 때문이다. 학교에 다닐 때나, 임용 공부를 할 때 일분일초를 쪼개 쓰려고 노력했었다. 당연히 시간을 늘 체크하며 계획에 따라 살았던 것이다. 그런 버릇이 하루아침에 바뀔 순 없었으리라. 그래서 여행을 하는 지금도 시간을 체크하고 날짜를 확인한다. 왠지 그런 것들을 알아야만 마음이 놓이는 탓이다. 막상 자유로워지려고 여행을 떠났는데도 시계를 보고 있는 날 볼 때면, 씁쓸했다.

바쁘면 바쁠수록 열정은 소거되고, 삶은 텅 비어버린다. 이런 구조에선 자신의 욕망에 ‘반하는’ 일을 ‘열나게’ 하고, 물질적으로 풍요로워질수록 행복이나 지혜와는 점차 멀어지는 어이없는 역설이 얼마든지 가능하다. …… 코드화된 방향을 벗어나 새로운 리듬을 만드는 것, 삶과 지식의 새로운 배치를 구성하고, 상상력의 새로운 지평을 열고, 이질적인 집단들의 네트워크를 만들 때 속도, 균질화, 화폐의 삼중주는 깨어진다. …… 이 조급증이 시간의 상상력을 얼마나 협소하게 만들었는지! 그 결과 인간은 우주와 교신할 능력도, 자연과 감흥할 힘도, 삶과 죽음을 넘나드는 장엄함도 모두 상실하고 말았다.

-고미숙, 『나비와 전사』, 휴머니스트, 2006년, 85쪽

시간은 누구에게나 동등하게 주어진다고 생각하기 쉽다. 하지만 누구에게나 단일한 시간 따위는 없다. 누구에겐 1시간이 10시간처럼 느껴질 수도 있고, 누구에겐 10시간이 1시간처럼 느껴질 수도 있다. 그렇다면 시계에 나타난 분침ㆍ초침에 의한 시간에 자신을 맡기기보다 자신만의 시간을 창조할 수 있어야 하는 건 아닐까. 남들은 하루의 24시간을 마지못해 살 때, 난 즐겁게 하루를 48시간처럼 살아갈 수도 있을 것이다. 그렇게 하려면 어떻게 해야 하는 것일까?

그에 대한 대답은 이미 위에 인용한 글에 쓰여 있다. 바로 ‘코드화된 방향을 벗어나 새로운 리듬을 만드는 것, 삶과 지식의 새로운 배치를 구성하고, 상상력의 새로운 지평을 열고, 이질적인 집단들의 네트워크를 만’드는 것이다. 이걸 여행에 적용해 보자면, 일반적인 여행의 틀을 벗어나 나만의 리듬과 생각을 만드는 것, 삶과 여행이 하나 될 수 있도록 구성하고, 여행하는 중에 일상의 제약에 눌리지 않고 여행을 관성적으로 하지 않도록 늘 끊임없이 도전적인 여행의 지평을 열며, 새로운 인연이나 사건들과 네트워크를 맺는 것이다. 그렇게 될 때, 여행의 시간은 고스란히 나를 위한 시간이자, 비전을 탐구하는 시간이 될 것이다. 이젠 더 이상 요일이나 시간에 집착하지 말고 어떤 강밀도로 지금 이 순간과 마주치느냐만 신경 쓸 것이다.

도보여행인가? 잠자리 구하기인가?

목사님께 인사드리고 떠나려 했는데, 주무시는지 사택엔 아무 기척도 없어 그냥 나왔다. 비록 개인적인 이야기를 하진 못했지만 밥도 챙겨주셨고 편히 잘 수 있도록 배려해 주셨다. 그런데도 감사의 인사는커녕 간다는 얘기도 없이 나왔으니 마음 한구석이 허했다.

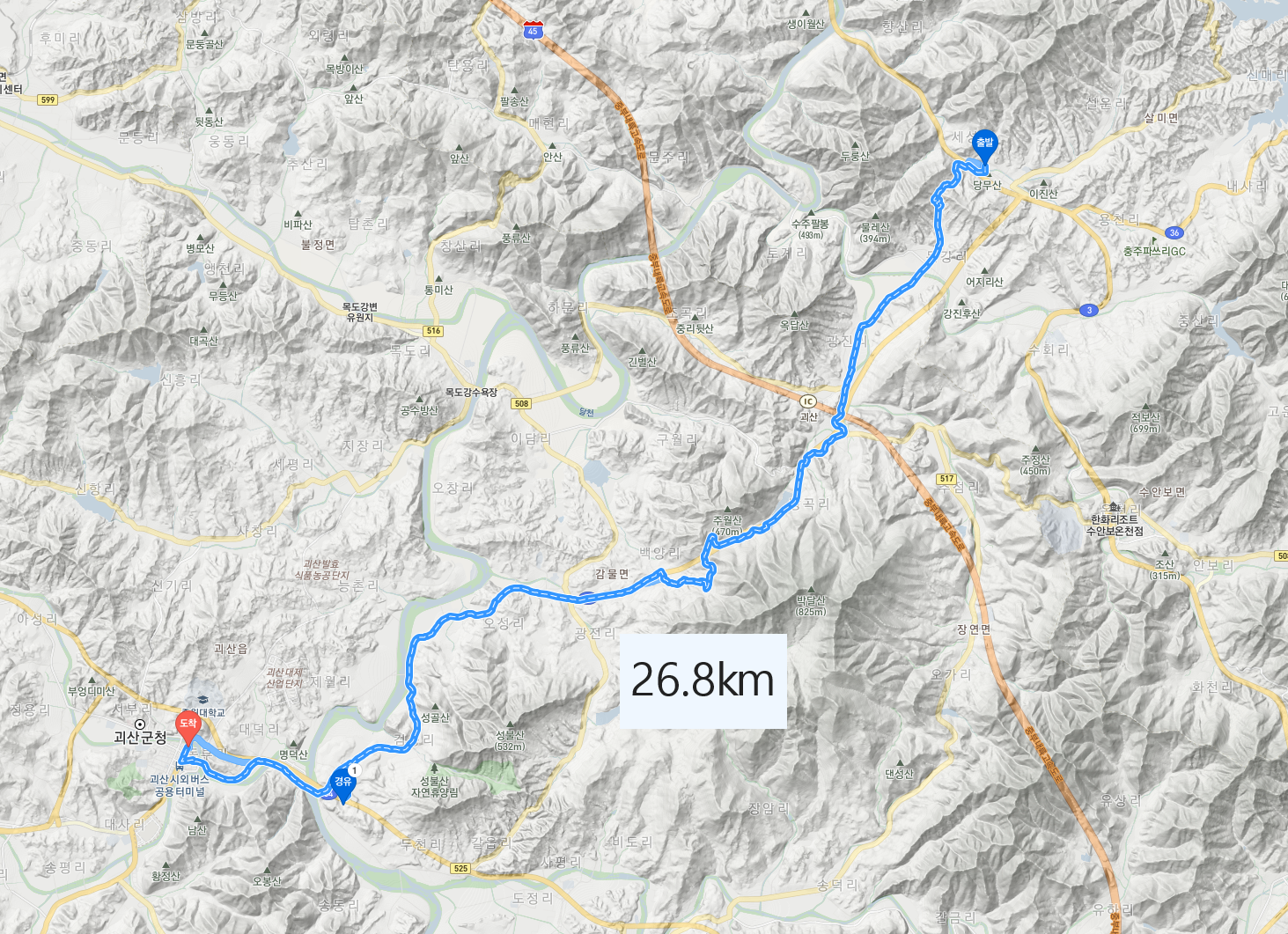

읍내까지만 걸어갈 생각이니, 맘이 여유로웠다. 하지만 문제는 읍내에서 잠자리를 구할 수 있느냐다. 아무래도 좀 어두워질 때 부탁하는 것과 환한 대낮에 부탁하는 것은 다르게 받아들여질 것 같았다. 낮엔 이성이 앞서는데 반해, 밤엔 감성이 앞서기 때문이다. 그래서 같은 부탁을 듣더라도 밤보다 낮엔 거부할 가능성이 높다고 생각했다. 그래서 원래 속도로 걸으면 1, 2시에 도착할 수 있는데, 억지로 천천히 걸었다.

그런데 잠시 쉴 때 지도를 살펴보니 경로의 중간지점에 면소재지가 있는 게 아닌가. 그걸 보면서 생각을 바꿨다. ‘면소재지에 만약 재림교회가 있다면, 11시 예배를 드릴 수도 있겠다.’는 기대 때문이다. 물론 예배보다도 점심이 더 중요했기에 ‘젯밥에 눈 먼 꼴’이지만 재림교회의 예배도 경험해 보고 싶었다. 이렇게 마음을 바꾸자 마음이 급해지더라.

인용

'연재 > 여행 속에 답이 있다' 카테고리의 다른 글

| 2011년 사람여행 - 78. 쟤워준 사람에 대한 네 가지 원칙 (0) | 2021.02.17 |

|---|---|

| 2011년 사람여행 - 77. 가능성이 0.1%라도 한 번 해봐 (0) | 2021.02.17 |

| 2011년 사람여행 - 75. 우리네 어머니들의 마음 (0) | 2021.02.17 |

| 2011년 사람여행 - 74. 우리네 아버지들의 서글픈 자화상 (0) | 2021.02.17 |

| 2011년 사람여행 - 73. 멀리 살면 친구, 가까이 살면 원수 (0) | 2021.02.17 |