춘천 사람들이 이상해요

이 여관은 보일러를 안 틀어주더라. 내가 춥게 자는 것이야 상관없는데 빨래가 마르지 않을까봐 걱정이 됐다. 애써 여관에서 잠을 자는 이유는 푹 쉬기 위한 것보다 따뜻한 온돌에서 빨래를 말리기 위해서다. 그래서 빨래가 안 마르면 말짱 도루묵이다. 괜히 돈만 날린 꼴이 된다. 그런 불안감에 일어나자마자 빨래부터 확인해 보았다. 다행히도 어느 정도는 말라 있더라. 세탁기로 탈수를 했기 때문일 텐데, 어쨌든 정말 다행이다.

한 치 앞도 모른다고 도전을 안 할 쏘냐

오늘부턴 지도를 볼 수가 없다. 목포 평화광장에서 경로를 정할 때만 해도 철원으로 갈 생각이었기에 그 외의 지도들은 모두 버렸다. 여행 중 불필요한 짐은 버릴 줄도 알아야 하기에, 그땐 나름 결단을 내린 셈이다. 하지만 인생 자체가 어디로 튈지 모르듯, 여행도 다양하게 분기(分岐)되어 가며 결국 경로까지 변경하기에 이른 것이다. 이래서 ‘한 치 앞도 모르는 인생’이라는 표현이 생겼나 보다.

이런 상황에서 경로가 변경되었다면, 그 대처법을 찾는 것도 여행의 묘미라고 할 수 있다. 상황에 대처하는 모습이 곧 지금 나 자신의 역량이기 때문이다. 그래서 곧은길만 줄곧 걸어온 사람은 굽은 길에 들어섰을 때 당황할 수밖에 없다. 갑작스런 상황에 멘붕에 빠지기 때문이고, 그런 변수에 대응해본 적이 없기 때문이다. 이럴 때 진가를 발휘하는 사람은 자신의 의지와는 전혀 다른 삶을 살아온 사람들이다. 그들은 어떤 상황이든 기민하게 반응할 줄 알며, 여러 가지 대처방법을 알고 있다. 나는 경험이나 도전정신이 많은 사람은 아니지만, 이 여행을 떠나며 우연 속에 몸을 맡기려 했던 만큼 이런 상황에서도 잘 헤쳐나갈 것이라 믿었다.

그래서 전주에서 잠시 쉴 때 고성까지 가는 지도를 디카에 담아 오긴 했다. 하지만 디카가 오래되어 화면이 작은 탓에 한눈에 들어오게 하면 지명이나 도로 번호가 잘 보이지 않고 확대해서 보면 전체 지도가 한 눈에 들어오지 않는 문제점이 있었다. 당연히 종이지도에 비하면 몇 배는 힘이 든다는 것이다. 그러니 수시로 지도를 확대하고 축소하며 봐야한다는 것이고, 디지털카메라 액정에 보이는 지도인 탓에 거리를 제대로 판단할 수 없다는 문제점이 있다. 이래저래 번거로워졌지만 어쨌든 이런 것도 하나의 과정이라는 것을 알기에 감내하려 한다.

이상한 춘천 사람? 이상한 날?

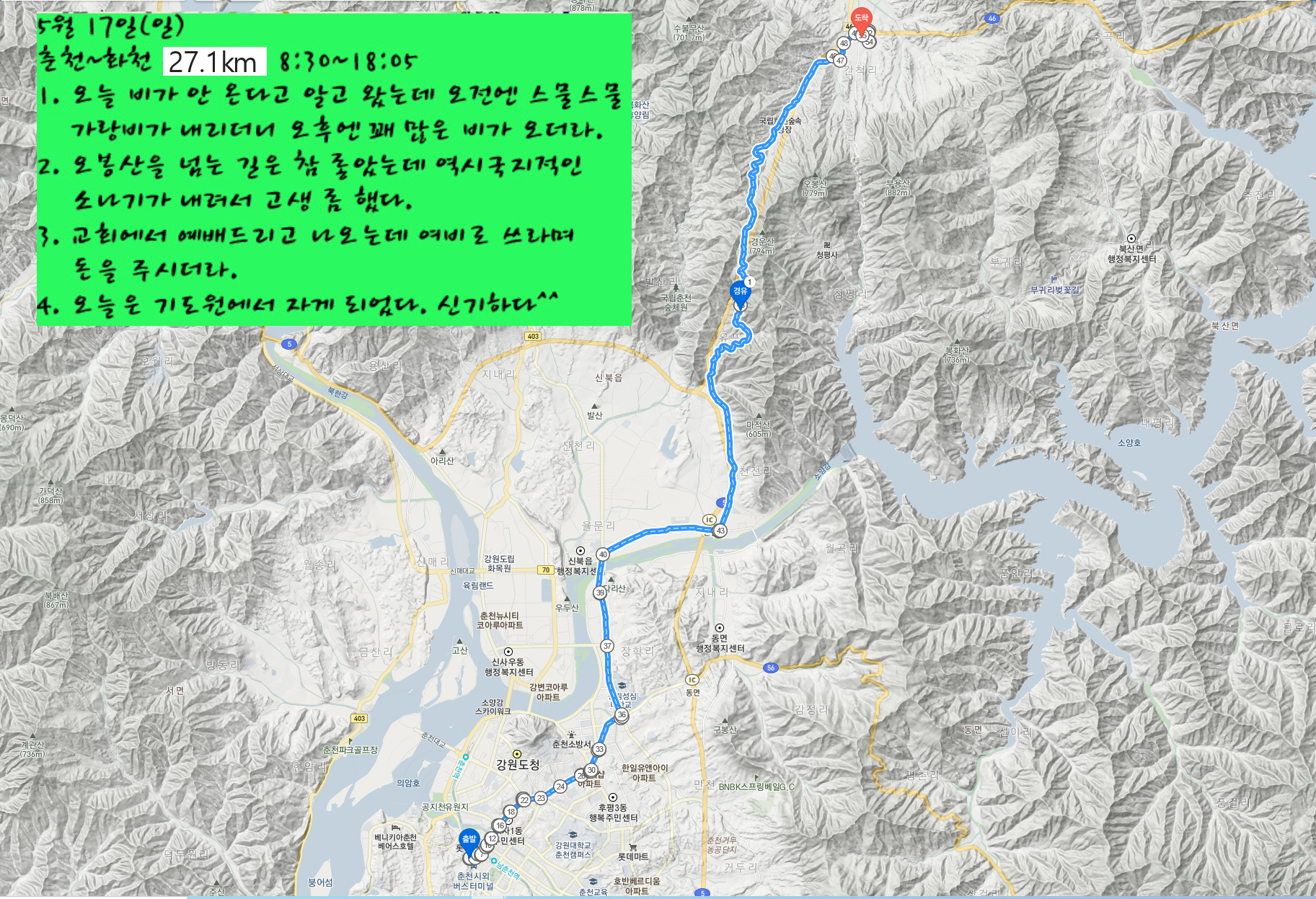

일기예보에선 오전까지만 비가 오고 오후엔 그친다고 했다. 일어나서 날씨를 확인해 보니 다행히도 비는 그쳐 있더라. 그래서 우의를 착용하지 않고 길을 나섰다. 그런데 이게 웬걸? 가랑비는 계속 오고 있는 게 아닌가. 이건 솔직히 비가 오는 것도 안 오는 것도 아니었다. 하지만 ‘가랑비에 옷 젖는 줄 모른다’는 속담처럼 서서히 젖어갈 것이다. 그래서 우의를 상의만 입고 배낭엔 방수커버를 씌웠다. 차라리 이렇게 대비를 하고서 길을 나서는 게 신경이 덜 쓰일 테지.

오늘은 좀 이상한 일이 두 번이나 있었다. 오늘이 이상한 날인지? 춘천 사람이 이상한 것인지?

무슨 일이 있었냐고? 지금껏 여러 곳을 지나왔지만 태워주겠다는 얘긴 한 번도 들어본 적이 없다. 하긴 내가 차의 진행 방향과 반대 방향으로 걸었기 때문이기도 하다.

그런데 오늘은 연거푸 두 번이나 제안을 받았다. 한번은 한림대 위치를 물었을 때였다. 알려준 대로 따라가고 있는데 그 사람이 뒤에서 차를 타고 오더니 타라고 하는 것이다. 또 한 번은 교회에서 점심을 먹고 나올 때였다. 갑자기 비가 내리기에 우의를 주섬주섬 챙겨 입고 있는데 그곳을 지나던 어떤 사람이 어디까지 가냐고 묻고선 태워주시려 하는 거였다. 두 번 다 한적한 도로가 아닌 주택가 길이었다. 차를 타고 가면 여행 룰(rule)에 위배된다고 정중히 사양했다. 막상 이런 제안을 받으니깐 기분은 좋더라.

도보로 여행하는 이유

이런 여행 룰은 누군가 정해서 나에게 지키도록 강요한 게 아니다. 단지 국토종단을 떠날 때 내 스스로에게 다짐한 것일 뿐이다. 걷다 보면 어느새 쌩~ 지나가 버리는 무수한 차들이 부러울 때도 있다. 특히 4차선 국도를 걸을 때가 그렇다. 길은 끝도 없이 계속 되니 ‘난 언제 저 코너 끝까지 가게 될까?’하는 걱정이 앞서는데 차는 엔진소리 요란하게 순식간에 코너 끝을 통과하고 있기 때문이다.

그렇다고 해서 태워주라고 하긴 싫다. 애초에 차를 타고, 자전거를 타고 여행해도 되는 것을 국토종단으로 맘을 굳힌 데엔 이유가 있기 때문이다. 걷는 괴로움도 즐거움과 마찬가지로 도보의 한 단면이다. 그런 굴곡이 있는 맘의 변화를 느껴보고자 했던 것이다. 한 걸음 한 걸음 발을 떼어 내가 목표한 곳까지 갈 수 있다는 게 가슴 벅찬 행복이기에 만끽하고 싶었다. 스스로 다짐했던 일이기에 당당히 사양할 수 있었다. 그때부터 더 힘차게 손을 앞뒤로 흔들며 길을 걸었다.

인용

'연재 > 여행 속에 답이 있다' 카테고리의 다른 글

| 2009년 국토종단 - 96. 다다르기 전까지는 끝을 알 수 없다 (0) | 2021.02.11 |

|---|---|

| 2009년 국토종단 - 95. 자신의 것을 기꺼이 나누는 사람들 (0) | 2021.02.11 |

| 2009년 국토종단 - 93. 휴식②: 자벌레와 개구리에게서 배운 끈기로 (0) | 2021.02.10 |

| 2009년 국토종단 - 92. 휴식②: 떠나보면 비로소 알게 되는 것에 대해[춘천](09.05.16.토) (0) | 2021.02.10 |

| 2009년 국토종단 - 91. 도착지가 있는 강원도에 입성하다 (0) | 2021.02.07 |