빨리 가는 인생보다 한 걸음씩 걸어가는 인생을

잠자기 전에 우의도 입고 잠바까지 껴입었다. 그것으로도 안심이 안 되어 두꺼운 이불을 두 겹이나 덮었고 바닥엔 교회 의자용 포를 세 겹이나 깔았다. 잘 채비를 마치고 이불 속에 들어가니, 잠시 몸에 한기가 돌았다. 체온으로 이불 속이 데워지면 금세 따뜻해질 것이다. 한기에 뒤척이다 곧 잠이 들었다.

잠자리의 한기를 막기 위한 방법

자는 내내 몸을 더욱 움츠렸던 것 같다. 따뜻해지긴 커녕 한기가 온몸을 감싸 안았기 때문이다. 사시나무 떨 듯 몸을 떨며 자다 깨다를 반복했다. 그러다 급기야 새벽 3시에 눈이 떠지고 말았다. 방 안의 차가운 공기는 이불이 잘 막아주고 있었지만, 방바닥에서 올라오는 한기는 그러지 못했다. 의자포가 얇은 탓에, 세 겹 깐 것으론 아무 효과도 없었다. 차가운 바닥에서 그냥 잔 것 마냥 몸은 오슬오슬 추워 소름이 돋을 지경이었다.

주위를 살펴보니, 잡동사니가 가득했지만 한기를 막을만한 것은 없었다. 그래서 바로 옆에 있던 장롱을 뒤져봤다. 다행히도 침대 매트가 떡하니 있더라. 먼지를 뒤집어 쓴 매트였지만, 그런 건 아무래도 괜찮았다. 그걸 포위에 깔고 이불까지 한 겹 더 덮고 나니, 그제야 맘이 놓이더라. 그때부턴 추위 걱정 없이 포근하게 잘 수 있었다.

이런 경험을 해보니 방의 외풍보다 더 주의해야 할 것은 방바닥의 한기란 걸 알겠더라. 국토종단 때 우의만 껴입고 자도 웬만큼 따뜻하게 잘 수 있었기에 이번에도 그러려니 생각했던 게 오산이었다. 그때는 늦봄이었던 반면 지금은 초봄이기 때문이다. 초봄에 하는 여행이라면 아무리 번거롭더라도 한기를 막기 위한 만반의 준비를 하고 자야 한다.

목사님 차를 타고 순식간에 독경산 정상까지 가다

7시쯤 되니 목사님이 부르신다. 몸은 무거웠지만, 일어나야 했다. 사택에 들어가니 밥이 차려져 있다. 목사님과 도란도란 이야기를 나누며 든든하게 아침밥을 먹었다. 목사님은 오늘 가야 하는 길이 산길이라며 산 정상까지 태워주시겠다고 하셨다.

이런 제안은 국토종단 때도 여러 번 받은 경험이 있다. 과연 나는 어떻게 했을까?

국토종단 땐 호의에 감사하되 거부했었다. ‘한국 땅을 걸어서 종단하겠다’는 뚜렷한 목적의식이 있었기 때문이다. 그래서 걸어서만 여행했고 마지못해 차가 됐을 땐, 다시 그곳으로 돌아와 걸어가기도 했었다.

하지만 지금은 다르다. ‘사건과 사람을 만나겠다’는 목적으로 시작한 여행이기에, 걷는 건 어디까지나 하나의 방편일 뿐이다. 걸어갈 때 사건과 사람을 만날 확률이 높기에 수많은 여행 방법 중 하나로 선택한 것이다. 이런 차이가 있기에 당연히 목사님의 제안을 받아들였다.

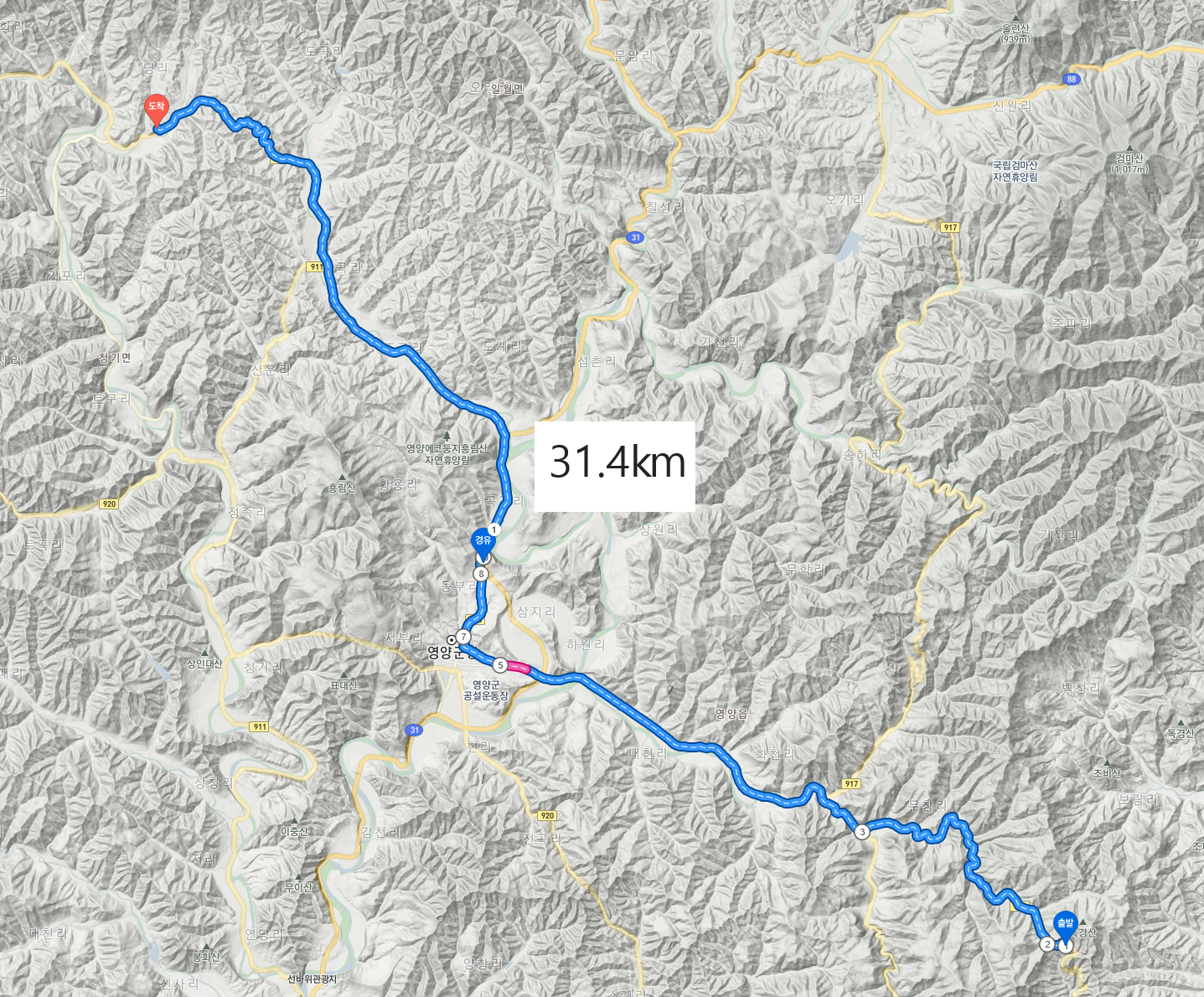

차를 타고 독경산을 올라가니, 몇 분 만에 정상에 도착할 수 있었다. 한나절을 걸어야 올 수 있는 거리인 18.5㎞(4~5시간 걸어야 할 거리)를 순식간에 오게 된 셈이다. 그런데 행복하다는 생각보다 허무하다는 생각이 들었다. 걷는 것과 타고 가는 것의 차이는 단순히 시간의 단축, 그 이상이었기 때문이다. 무언가를 타고 빨리 가는 인생보다, 한 걸음씩 걸어 주위를 둘러보며 가는 인생이 나에겐 더 매력적으로 느껴지더라.

인용

'연재 > 여행 속에 답이 있다' 카테고리의 다른 글

| 2011년 사람여행 - 46. 잠자리를 구하기 위한 고군분투 (0) | 2021.02.16 |

|---|---|

| 2011년 사람여행 - 45. 산림욕과 기우(杞憂) (0) | 2021.02.16 |

| 2011년 사람여행 - 43. 넘어져봤기에 낮은 자의 자세로 다가가다 (0) | 2021.02.15 |

| 2011년 사람여행 - 42. 자유로운 영혼을 지닌 목사님과의 만남 (0) | 2021.02.15 |

| 2011년 사람여행 - 41. 7번 국도를 벗어났지만 잘곳을 부탁할 곳이 없네 (0) | 2021.02.15 |