동북아 질서의 근본 구조②

이렇게 해서 혼탁했던 ‘윗물’은 어느 정도 맑아졌다. 그럼 조선의 병은 드디어 임자를 만난 걸까? 천만의 말씀이다. 일단 상처는 봉합되고 치료되었으나 문제는 바깥에 난 상처에 있지 않다. 권력을 잡은 사림파 사대부(士大夫)들은 그동안 조선사회를 얼룩지게 만든 혼란의 근원이 무질서에 있다고 판단했다. 무질서를 극복하려면 말할 것도 없이 질서를 회복해야 한다. 그런데 그것은 대내적 질서만 뜻하는 게 아니다. 알다시피 조선은 중국의 명나라를 섬기는 입장, 따라서 근본적인 질서를 세우려면 명의 황제를 정점으로 하고, 그 아래에 제후들이 위치하며(여기에는 물론 조선의 국왕이 포함된다), 또 그 아래에 조선의 사대부들이 자리잡는 일사불란한 수직적 서열 구조를 확립해야만 한다. 이런 성리학적 세계관을 가진 자들이 국정을 맡음으로써 이제부터 조선의 병은 새로운 국면으로 접어들게 된다.

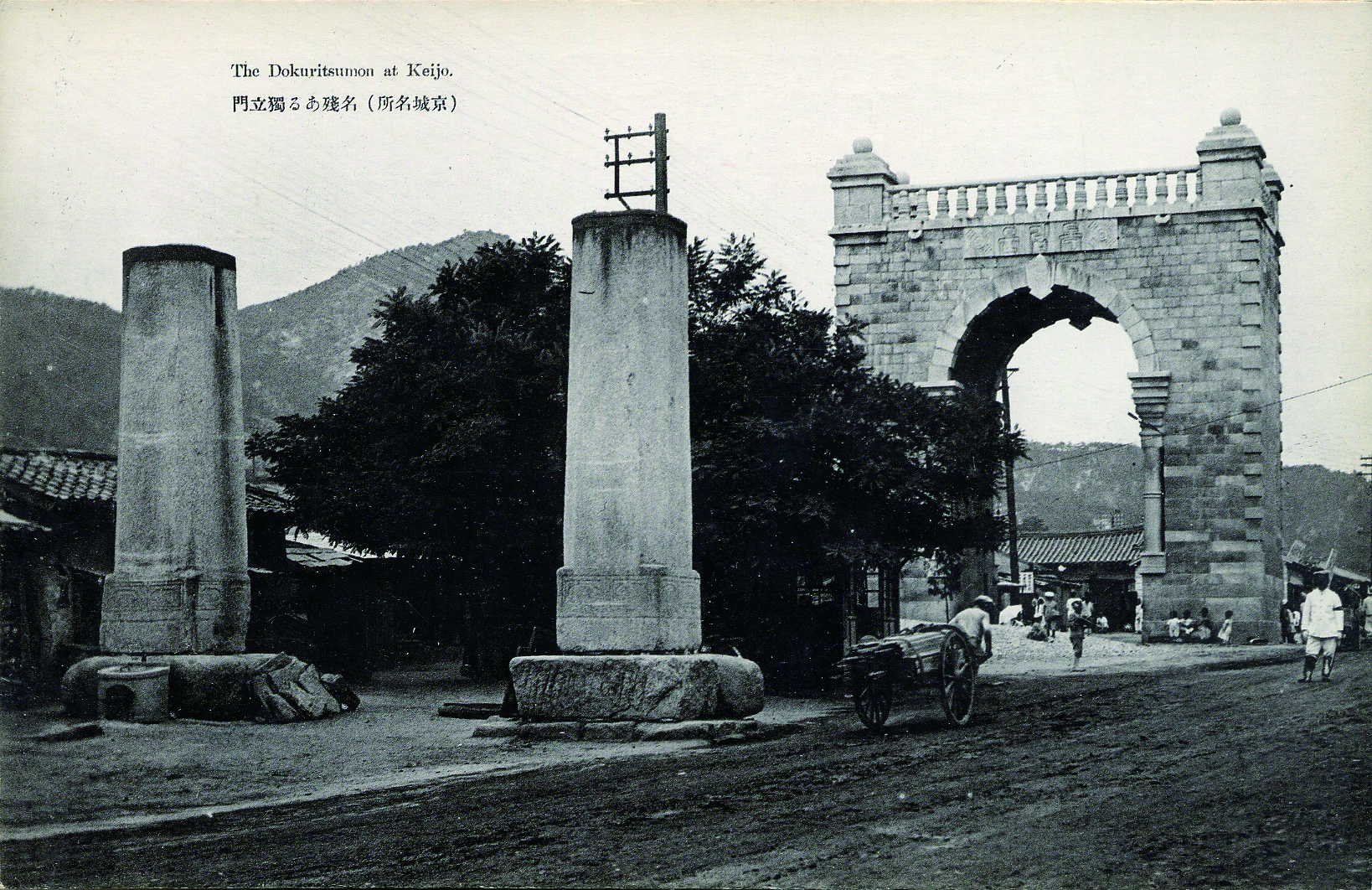

그 점을 가장 상징적으로 보여주는 것이 이른바 종계변무(宗系辨誣)라 불리는 사건이다. 1588년 3월 선조(宣祖)는 두근거리는 가슴을 부여 잡고 모화관(慕華館, 중국 사신을 영접하는 곳)【모화관이라는 이름부터가 중국(華)을 숭모(慕)한다는 뜻이니 철저하게 사대주의적이다. 게다가 모화관 앞에 있는 영은문(迎恩門)은 중국 황제의 은총을 환영한다는 뜻이니까 모화관과 아주 잘 어울리는 짝이 아닐 수 없다. 조선의 지배층은 그저 중국의 사신만 와도 엄청난 은총으로 받아들여야 했던 것이다. 나중에 보겠지만 19세기 말에 모화관은 폐지되고 영은문이 있던 자리에는 독립문을 세우는데, 천 년이 넘도록 한반도 역사에 결정적 영향을 미쳐 온 사대주의가 그런 제스처로 하루아침에 달라질 수는 없었다】으로 나갔다. 중국에서 오는 사신이나 중국에 다녀온 사신을 맞이하는 일은 보통 세자가 담당하지만, 이번 경우는 국왕이 직접 맡아야 할 특별한 사연이 있었다. 명나라에 파견되었던 사신 유홍(兪泓, 1524 ~ 94)이 개찬된 『대명회전(大明會典)』을 가져왔기 때문이다. 『대명회전』이라면 명나라의 법전인데, 그것을 받는 일에 그렇게 호들갑을 떤 이유는 뭘까?

때는 조선 건국 무렵으로 거슬러 올라간다. 이성계의 역성 쿠데타에 반대했던 윤이와 이초는 명 황실에 이성계가 고려 말의 권신 이인임(李仁任)의 아들이라고 보고했다. 정치적으로 신진사대부의 대표인 이성계가 권문세족인 이인임의 아들일 리도 없거니와 이인임은 성주 이씨고 이성계는 전주 이씨니까 말도 되지 않는 보고였지만, 중국의 황실에서 한낱 제후국에 불과한 조선 왕실의 가계까지 일일이 확인할 리는 없다(설사 거짓인 줄 알았다 해도 당시 명나라는 조선과의 관계가 좋지 않았으므로 의도적으로 사실을 무시하려 했을 것이다). 그래서 명나라의 사관은 주원장(朱元璋)의 치세를 기록한 『태조실록』에 이성계를 이인임(李仁任)의 아들로 올려 버린다.

가뜩이나 신생국의 정통성을 확립하는 문제로 부심하고 있었던 이성계는 치밀어오르는 화를 꾹 눌러 참으며 때마침 조선에 온 명나라 사신에게 사실을 수정해 달라고 부탁했다. 그러나 아무런 반응도 없다. 이때부터 조선의 역대 왕들은 이 ‘역사 교과서 왜곡 사건’을 해결하기 위해 여러 차례 주청사를 보낸다. 하지만 명나라는 태조의 유훈이 실린 『대명회전』에 그렇게 기록되어 있으므로 어쩔 수 없다고 둘러대면서 약을 올린다. 심지어 『대명회전』에 이성계가 고려의 왕 네 명을 죽였다고 기록된 사실까지 알게 되자 조선 정부는 더욱 애가 탔지만 줄기차게 주청사를 보내는 것 이외에 별다른 방책이 없다.

▲ 독립문과 모화관 중종(中宗)에 이어 선조는 두 번째로 사대부(士大夫)들의 낙점'을 받아 즉위한 왕이었으니 자신의 대에 왕실의 숙제였던 종계변무(宗系辨誣) 문제가 해결된 것에 더더욱 기뻐했을 법하다. 하지만 그렇다 해도 국왕이 고작 책 한 권을 받기 위해 모화관으로 뛰어나간 꼴은 어떨까? 사진의 한가운데 있는 건물이 모화관인데, 모화관이 헐린 자리 뒤편에 정반대의 의미를 지니는 독립문이 서 있으니 묘한 불일치다.

인용