두 번의 예측이 빗나가다

몇 번 깨어 시간을 확인했을 뿐 자는 줄도 모르게 잤다. 역시 이어플러그를 꽂고 자니, 잠이 잘 온다.

나에게 이어플러그는 ‘수면제’다. 부산 찜질방에서 잘 때, 준비물을 철저히 점검했는데도 이어플러그를 빼놓고 와서 식겁했다. 낯선 곳이란 불편함과 수면제 같은 이어플러그를 놓고 왔다는 걱정 때문에 잠까지 설쳤다. 그래서 편의점이 보이자마자 바로 산 것이다.

김해에서 부산에서와 마찬가지로 찜질방에서 잤기에 잠자는 환경이 변한 건 없지만, 이어플러그를 꼽았다는 것만으로도 집에서 자는 것처럼 편하게 잘 수 있었다. 내 도보여행의 필수품은 뭐니 뭐니 해도 ‘이어플러그’다

상황①: 설마 가면 나오겠지

8시에 길을 나섰다. 영남 최대의 현안은 신공항 문제인데, 김해에선 별반응이 없어 보였다. 밀양이 되든, 가덕도가 되든, 아예 백지화되든 상관없기 때문일까. TV에선 연일 처음으로 나오는 뉴스임에도 찜질방 사람들은 별 반응이 없으니 이상하게 느껴졌다. 오후 3시에 최종 결과가 나온다는데 그때쯤엔 무언가 민심의 동요 같은 게 있으려나.

막상 나오고 나니 어디가 어딘지 하나도 모르겠더라. 어제저녁 어둠이 짙게 깔린 거리를 방향감각 없이 십자가 불빛만 보고 걷다가 찜질방에 온 탓이다. 아침거리엔 초등학교 아이들이 등교하느라 정신이 없다. 아이들에게 수로왕릉 가는 길을 물어보니 모른다고 절레절레 고개를 흔든다. 하긴 나도 저 나이 땐 오고 가던 길만 다닐 뿐 그 외의 세계는 미지의 세계였으니 이해가 된다.

그래서 더 이상 묻지 않고 감으로 걸었다. 한참을 걷자 언덕이 보였고 그걸 넘으면 왠지 시내가 ‘보일 것’ 같았다. 그런 기대로 앞에 가던 고등학생에게 길을 물어보니, 난처한 얼굴빛을 띠며 아까 왔던 길로 다시 가야 한단다. 우째 이런 일이.

그제야 알았다. 내가 온 길은 전혀 반대 방향이었다는 것을. 전주로 치자면 평화동 사거리 길로 삼천동을 향해 가야 하는데 KT 사거리 길로 중화산동 쪽으로 가는 꼴이랄까. 그래도 30분 정도만 허탕 친 것이기에 불행 중 다행이다. 국토종단 땐 고창에서 오전 내내 걸었던 게 도루묵이 됐던 경험도 있었으니 이 정도면 애교로 봐줄 만하다. 여기서 간단한 진리 하나, ‘모르면 물어야 한다!’

상황②: 설마 읍인데도 차량 통행이 많겠어?

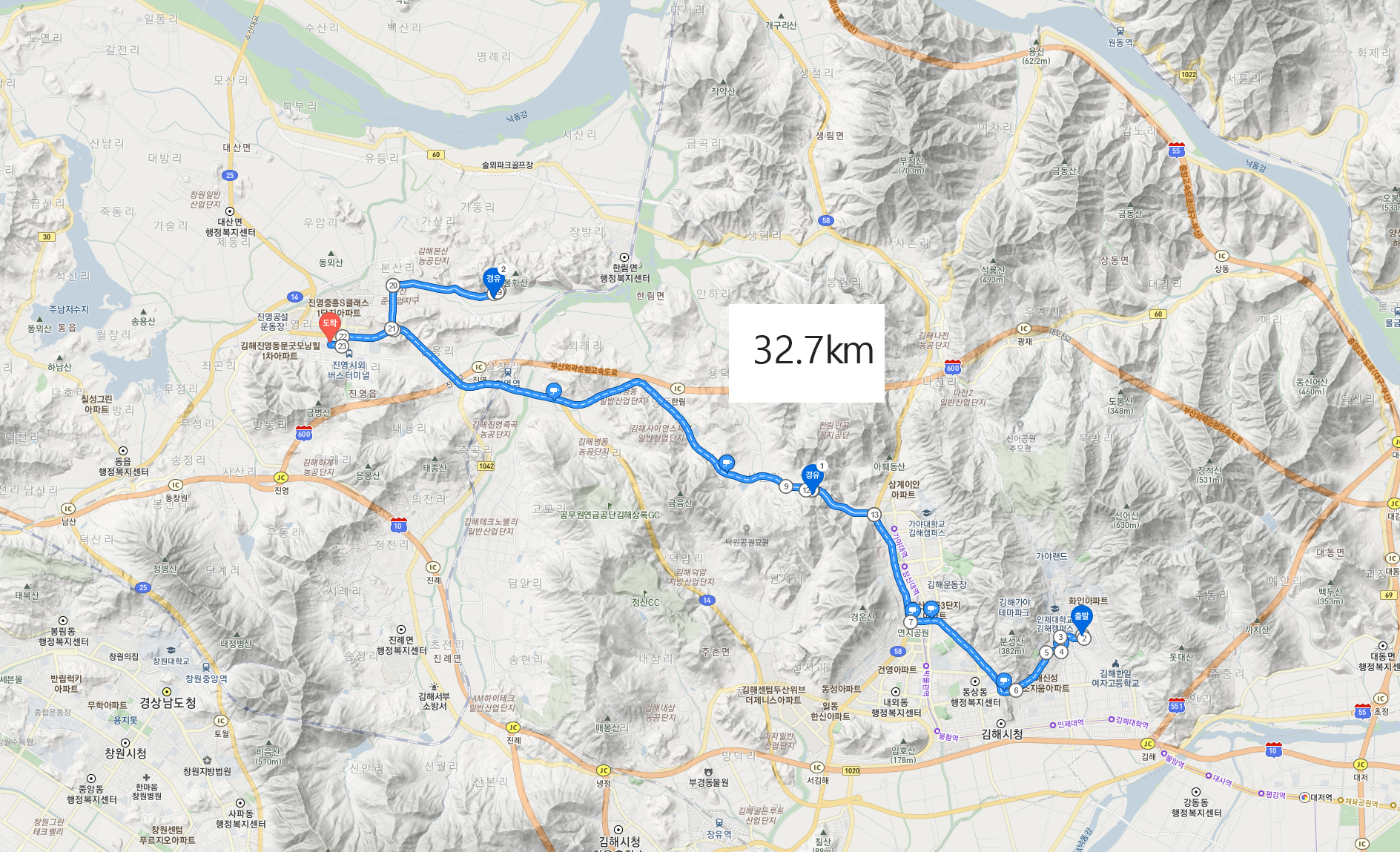

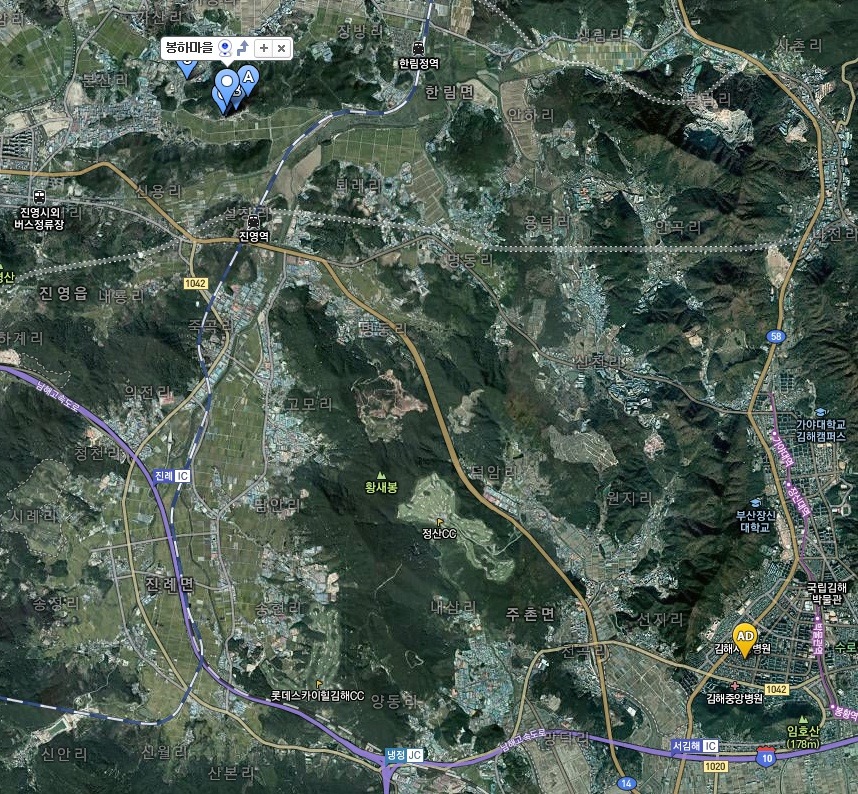

그런데 문제는 그것뿐만이 아니었다. 김해는 시(市)이니 인구도 많고 차량 통행도 많아 복잡하다 해도 봉하마을이 있는 진영은 읍(邑)이니 ‘한적할 것만’ 같았다. 지금까지 했던 여행의 경험으로 봤을 때 그건 당연한 것이었다.

그래서 이곳만 벗어나면 대자연의 기운을 만끽하며 신나게 걸을 수 있겠거니 했다. 부산에서 시작해서 김해까지 큰 도시를 연거푸 지나온 탓에 매연과 차량 소음에 몸은 파김치가 되어 있었다. 그래서 조금만 참고 걷자고 맘을 다독인 것이다.

시내에서 어떤 여자 분에게 봉하마을로 가는 길을 물었다. 그러자 황당한 표정을 지으며 ‘왜 그런 짓을 하느냐’는 투로 대답한다.

이미 이런 경우를 많이 겪어 봤는데 특히 국토종단 중에 양구에서 원통으로 걸을 때 “걸어서 여행하는 사람은 미친 사람”이란 반응까지 들었으니, 잘 걷지 않는 도시 사람에게 듣는 괜한 우려이려니 했다. 어떤 때는 세 시간 정도 걸리는 거리를 물어봐도, 잔뜩 오버하며 “멀어요. 요 밑에서 버스 타면 바로 나오는데... 몇 분 정도 걸어가야 하냐면... 한 하루종일 걸어야 할 걸요”라고도 했었다. 봉하마을이야 이미 멀다는 걸 알고 있으니, 그분의 반응도 이상하진 않았다.

그런데 좀 더 이야기하게 되자. 진영으로 가는 길이 차량통행이 많다는 것과 고개를 몇 개 넘어야 한다는 걸 알게 되었다. 그래서 엄청 고생하게 될 거란다. ‘그런 우려 섞인 말을 들었다고 해서 안 갈쏘냐. 올 테면 오라지, 맘껏 즐겨줄 테니까.’ 이렇게 자신만만한 태도로 대화를 끝내고 길을 나섰다.

그런데 결론적으로 말해, 그분 말이 백번 맞았다. 이 길은 도보 여행자에게 권하고 싶지 않다. 스트레스도 스트레스지만 목숨까지 내놓고 걸어야 하기 때문이다.

김해에서 진영으로 접어드는 14번 국도는 지옥길이었다. 길가 양옆에 보이는 것이라곤 즐비한 가구 공장뿐이다. ‘산 넘어 산’이란 바로 이런 상황을 말하는 게 아닐까.

근데 목숨을 내놓으라는 얘긴 무슨 말일까. 이 도로는 지금까지 걸어본 도로와는 달랐기 때문에 한 말이다. 차 통행량도 엄청 많지만 그중에 대형차의 통행이 특히 많고 사람이 지나갈 인도조차 거의 없다. 걸으면서도 대형차가 올 때마다 까딱 잘못하면 비명횡사할 지경이다.

아무리 막 나가는 인생이라지만 이렇게 죽는 건 싫다. 도저히 사람이 걸어갈 만한 길이 없는 데선 ‘차가 주행하는 반대방향으로만 걷는다’는 원칙을 깨고 무단횡단을 하여 차 주행 방향으로 걷기도 했다. 차만 신경 쓰며 걷다 보니 주위를 관찰할 여유도 없고 몸은 고되기만 했다.

이런 고통에 시달리며 걷는 기분이란, 즐거워서 걷는 게 아닌 이곳을 한시라도 빨리 벗어나기 위해 걷는 것에 다름 아니었다. 국토종단 때 안성의 38번 국도를 걸을 때가 생각났다.

산업이 잘 발달되었다는 건 ‘인간적인 속도’로 살고자 하는 이에겐 고문이기만 하더라. 잘 산다는 게 부럽지 않은 순간이었고 청정한 환경을 간직한 전라도가 그리워지던 순간이었다. 이런 경험을 하고 나서 생각해보니 김해시에서 길을 알려주던 여자분의 우려 섞인 반응의 ‘참 뜻’을 알겠더라. 이런 게 바로 ‘몰라서 용감한 격’이리라.

인용

'연재 > 여행 속에 답이 있다' 카테고리의 다른 글

| 2011년 사람여행 - 20. 봉하마을과 영남 신공항 백지화 결정 (0) | 2021.02.15 |

|---|---|

| 2011년 사람여행 - 19. ‘그럴 것 같았다’와 ‘내가 해봐서 아는데’의 공통점 (0) | 2021.02.15 |

| 2011년 사람여행 - 17. 힘듦이란 통과의례를 지나가며 (0) | 2021.02.15 |

| 2011년 사람여행 - 16. 세 번째 부탁 만에 잠자리를 얻다 (0) | 2021.02.15 |

| 2011년 사람여행 - 15. 낙동강과 한국전쟁 (0) | 2021.02.15 |