건국의 분위기③

그런데 몸으로 때워야 할 일을 돈으로 대신하는 격이니 아무래도 비리가 없을 수 없다. 특히 임진왜란(壬辰倭亂) 이후 상비군에 해당하는 5군영이 설치되기 시작하면서 군사 재정의 확충이 현안으로 떠오르자 그 제도는 가뜩이나 어려운 백성들의 삶을 더욱 곤궁하게 만드는 심각한 사회문제가 된다. 우선 국가에서 군포의 양을 대폭 늘린 게 문제의 발단이다. 차라리 예전처럼 사적으로 사람을 살 수 있다면 값싸게 군역을 해결하겠는데, 국가에서 군포 수납을 대행하니 그럴 수도 없다. 있는 자들이 더 쩨쩨하다고 했던가? 비록 내세에서는 바늘구멍으로 들어가야 하는 낙타의 신세가 될지 모르지만, 현세에서는 힘있고 돈많은 부자일수록 국가의 의무에서 빠져나가는 구멍이 크다. 그나마 체면치레로 군포를 냈던 양반층은 온갖 수단과 방법을 동원해서 약삭빠르게 의무를 회피했고 백성들 중에서 돈푼깨나 번 자들도 역시 요리조리 빠져나갔다. 당연히 그 부담은 모두 가난한 농민들의 부담으로 떨어진다.

그래도 애오라지 백성들에게서 필요한 재정을 쥐어짜낼 수밖에 없는 국가는 온갖 기상천외한 방법들을 발명한다. 한 사람에게 여러 사람의 몫을 지우는 일신첩역(一身疊役), 한 가족 모두에게 군역을 부과하는 일가개역(一家皆役)은 그나마 점잖은 사례다. 죽은 자에게서까지 군포를 거두는 백골징포(白骨徵布), 갓난아기에게까지 부과하는 황구첨정(黃口簽丁), 친척과 이웃에게 부담을 돌리는 족징(族徵)과 인징(隣徵) 등등 의 화려한 수탈 방법들을 보면 국가가 과연 무엇을 위해 군포를 거두는 것인지 모를 정도다. 이렇듯 국가가 앞장서서 병역비리를 주도하는 형국이 오랫동안 지속되자 백성들에게는 군포가 다른 어떤 조세보다도 무서운 게 되어 버렸다(조선의 왕국 실험이 실패로 돌아간 뒤 19세기부터는 군정을 포함한 이른바 삼정三政의 문란이 극에 달하는데, 이에 관해서는 나중에 살펴볼 것이다).

그런 사정 때문에 균역법(均役法)은 우선 군포의 양을 줄이는 조치로 실시한다. 16개월에 베 두 필씩 바치던 것을 한 필로 대폭 삭감한 것이다【영조(英祖)가 균역법을 시행한 것은 물론 그런 군정(軍政)의 문란을 바로잡기 위한 의도였지만, 때마침 개혁을 위한 배경도 형성되어 있었기 때문이다. 숙종(肅宗) 때 대동법이 전국적으로 실시되기 시작했고 양전사업이 완성된 게 그것이다. 대동법(大同法)에 따라 모든 조세가 대동미라는 단일한 형식으로 통일된 덕분에 국가에서 조세의 총량을 계산하고 예산을 집행하는 작업이 쉬워졌으며, 양전이 완료된 덕분에 매년 국가의 세 수입을 어느 정도 정확하게 예측할 수 있게 되었다. 이렇게 보면 사실 조선은 18세기 초에 이르러서야 비로소 왕국으로 발돋움할 수 있는 사회경제적 조건을 갖추게 된 것인지도 모른다】. 이로 인한 군사 재정의 손실분은 구조조정으로 커버한다. 즉 불필요한 군대를 축소하고, 중복된 군사 기지들을 통합하며, 과다한 지출을 절약하는 방식이다. 그래도 메우지 못한 부분은 다른 재정에서 일부 충당하고, 각 지방 관청에게도 손실분을 분담하도록 한다. 이런 조치들이 추진되면서 균역법의 취지(역의 부담을 고르게 한다는 것)가 어느 정도 실현되었다.

물론 균역법(均役法)이 모든 문제를 완벽하게 해결한 것은 아니다. 사실 균역법이 시행되었어도 백성들의 부담은 크게 완화되지 않았고, 흐트러진 군정도 좀처럼 안정되지 못했다. 그 근본적인 이유는 오랜 사대부(士大夫) 체제를 거치면서 관리들, 특히 지방관들의 부패가 관행화되어 있었기 때문이다. 한 예로 군포의 징수는 사람 단위가 아니라 촌락 단위로 이루어졌는데, 이런 제도에서는 웬만큼 청렴한 지방관이라 해도 자기 촌락에 할당된 군포의 총량을 맞추기 위해 어느 정도 부정을 저지를 수밖에 없다. 기대만큼 효과가 따라주지는 못했으나, 그럼에도 불구하고 균역법은 조선이 왕국으로 발전했음을 보여주는 뚜렷한 증거다. 대동법(大同法)과 균역법(均役法)으로 일단 제도적으로나마 세제가 합리적으로 정비됨으로써 정상적인 왕정의 행정을 회복할 수 있는 사회적 토대가 마련되었기 때문이다.

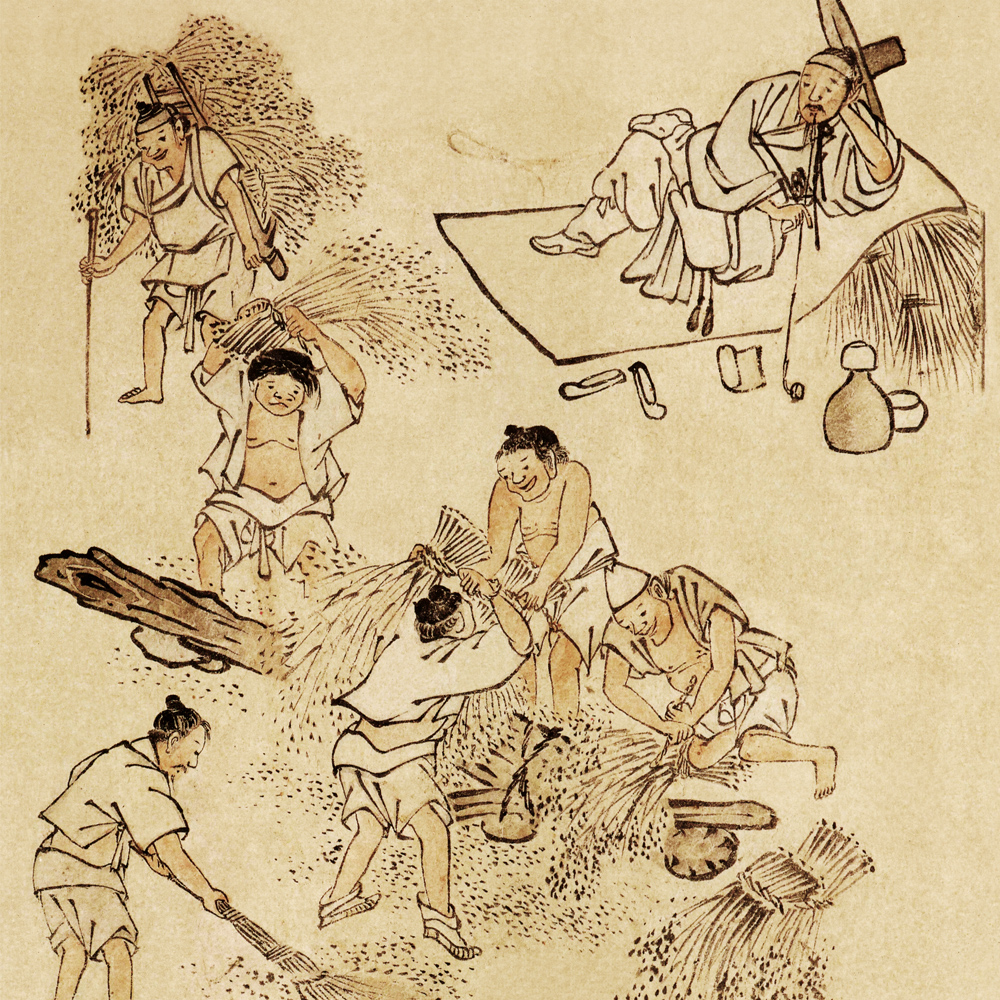

▲ 신분제 사회 생산자가 마땅한 대우를 받지 못하는 사회는 미래가 없다. 그림에서 보듯이 조선은 농민들이 땀흘려 일하고 지배층인 양반 사대부들은 책을 읽는 사회였다. 더군다나 농민들의 어깨를 더욱 짓누르는 것은 무거운 세금과 무서운 군역이었다. 농민들은 유일한 생산자이면서도 양반들을 대신하여 모든 국역을 짊어져야 했다.

인용