책머리에

데리다는 ‘텍스트의 바깥에는 아무것도 없다’고 했다지만, 나는 그렇게 생각하지 않는다. 차라리 이렇게 말하는 게 옳다고 생각한다. ‘모든 텍스트는 그 외부의 주름이다.’ 물론 여기서 ‘외부’란 단지 통상적 유물론에서 말하듯이 사회경제적 조건을 뜻하는 것도 아니고, 실천적 유물론에서 말하듯이 실천적 맥락을 뜻하는 것도 아니다. 그것은 차라리 사유 안에 들어와 있는 비-사유고, 각각의 철학이 그 위로 펼쳐지며 나름의 사유의 선들을 그리는 그런 지반이다. 아니, 사유가 그것의 소재로 삼는 모든 것이다. 어느 날 사유에게 다가온 것, 그런 식으로 사유가 만나는 것, 그리고 그것을 사유하면서 사용한 모든 것(책이나 언어를 포함하여), 그것이 바로 사유의 ‘외부’다. 공장이나 병원도, 감옥이나 형법도, 과학이나 종교도, 침략이나 강탈도, 그리고 사유하는 사람의 적이나 친구도, 모두 거기에 포함될 수 있다. 사유는 그것들을 섞어서, 혹은 그것들 사이를 비집고 다니며 나름의 선을 그리고 주름을 만든다. 그렇게 접혀서 만들어진 주름들, 텍스트란 바로 그런 것이다.

그런데 이미 8년 전에 씌어진 이 책은 아쉽게도 이런 생각에 따라와주질 않는다. 애초 나는 이 책에서 데카르트 이래 근대철학을 대체로 관통했던 문제설정과 그것이 만나야 했던 난점들을 통해서 근대철학에 그려진 다양한 경계선들을 탐색하려고 했으며, 동시에 그것을 넘어서려던 현대의 중요한 철학적 시도들도 함께 그리려고 했다. 이는 근대적 사유자체를 알고자 했고, 그것과 대결하고자 했던 내 나름의 문제설정의 산물이었고, 그런 질문을 던지게 했던 ‘외부’, 그리고 그 질문을 들고 다니면서 만났던 다양한 ‘외부들’의 산물이었다. 그것은 근대적 사유의 한 단면을 통해 근대에서 현대로 이어지는 서양 철학의 지도를 그리는 하나의 방법이었다.

하지만 그것은 철학적 사유 안에서 질문하고, 사유 안에서 경계를 포착하며, 그 안에서 그것을 넘는 사유를 찾는 방법이었고, 그런 한에서 마치 외부 없는 사유의 내적 단일성을 가정하는 듯한 위험을 안고 있었던 것처럼 보였다. 이런 면모는 이 책을 다시 만나게 된 지금, 극복하고 싶은 결함으로 보이는 게 사실이다. 그러나 8년 전의 텍스트는 이미 나름의 일관성을 갖고 잘 흘러가고 있어서, 여기저기를 뜯어고친다는 것이 매우 난감했고, 미숙한 내 능력으론 자칫 그 책의 장점마저 제거할 위험이 없지 않다고 보았다.

그 와중에 나름대로 하나의 ‘묘안’이 떠올랐다. 기존의 텍스트는 그대로 두어서 그 나름의 일관성과 장점을 살리는 한편, 그와 다른 비철학적 선, 그 외부의 선을 텍스트 안에 직접 끌어들여 병진(竝進)시킴으로써, 때로는 양자를 근접시켰다가 때로는 양자의 긴장을 만드는 식으로 일종의 대위적 선율을 써넣는 방법이 그것이었다. 그리고 그 ‘외부’의 선을 그리기 위해 다양한 도판들의 계열을 도입한다면 더 좋을 것이라고 생각했다. 그래서 12개 정도의 계열에 따라 도판들을 배열하고, 그 도판에 대한 주석의 형식으로 새로운 텍스트를 짜 넣었다. 그 각각의 계열은 때로는 어떤 하나의 사유와 병치되기도 할 것이고, 때로는 여러 사람의 사유와 대응하는 식으로 진행되기도 할 것이다. 그 각각의 계열들은 어느 정도 독립적이지만, 또한 이웃한, 혹은 떨어져 있는 다른 계열들과 이어지기도 할 것이다.

각각의 계열들은 각각의 철학자를 다루는 것과는 다른 양상의 사유를, 다른 문체와 다른 템포로 서술한 주석들로 구성된다. 각각의 캡션(caption)들은 때론 도판에 대한 설명을 시도하는 방식으로 그것과 가까워졌다가, 때론 그에 무심하게 혹은 그것과 멀어지는 방식으로 도판들과 나름의 거리들을 만들려고 했다. 이럼으로써 원래의 텍스트와 도판과 캡션의 계열들 사이에 상이한 리듬의 흐름이 고유한 긴장을 형성하면서 어울림을 이루게 하고자 했다. 이런 상이한 속도와 리듬, 상이한 방식의 서술들 사이에서, 독자들 나름의 사유가 촉발될 수 있으리라고, 그리하여 좀더 다양한 사유와 토론이 생성될 수 있으리라고 생각했다. 물론 결과가 의도와 부합하는가의 여부는 내가 판단할 수 없는 것이다. 다만 새로운 사유의 선들이 그 사이에서 흘러나오길, 그리하여 새로운 사유가 그 텍스트를 가로질러 흘러 넘치길 소망한다.

2001년 12월 2일

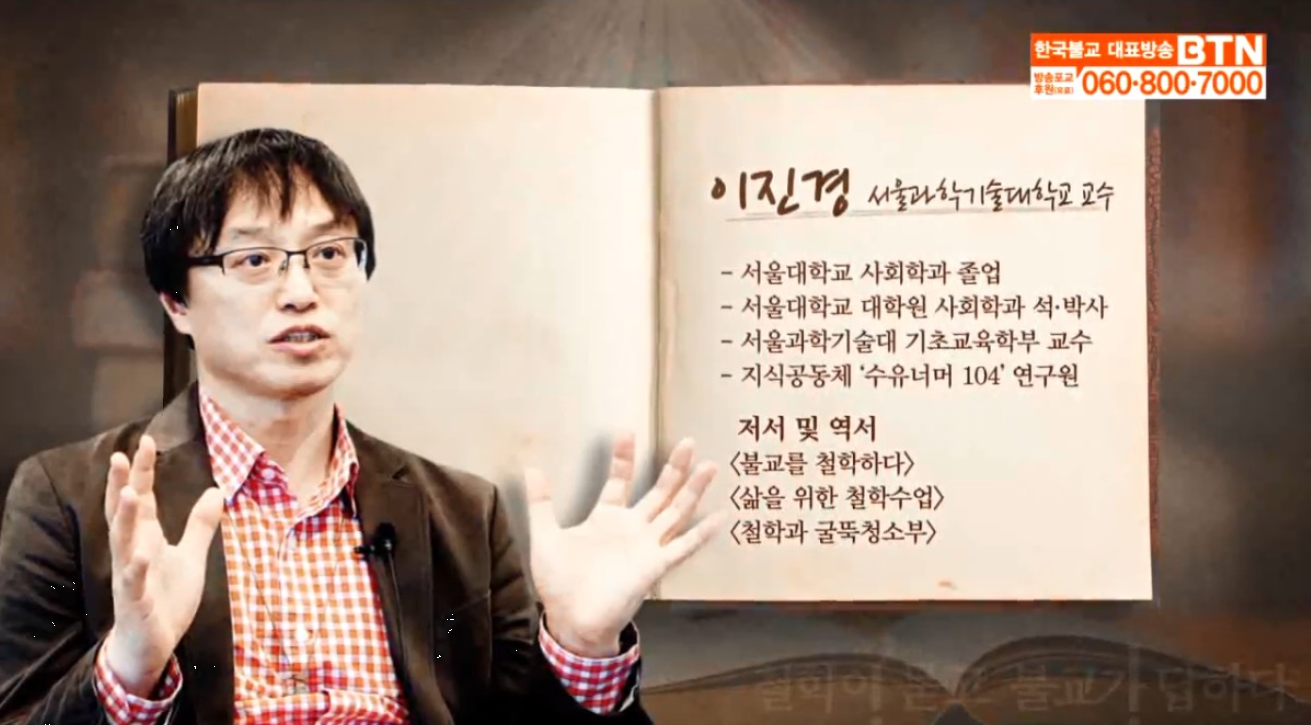

이진경

제2증보판에 부쳐

이번에 증보하면서는 들뢰즈/가타리에 대한 장을 추가했고, 보론으로 「근대적 지식의 배치와 노마디즘」을 실었다. 그리고 들뢰즈/가타리에 대한 장이 새로 들어가면서 관련된 내용을 결론에 추가했고, 본문 가운데 일부분을 약간 수정했다.

들뢰즈/가타리에 대한 장은, 나로선 어쩌면 가장 가까운 철학적 친구 가운데 하나로 여기는 사람들이라 진작에 들어갔어야 할 것이지만, 안타깝게도 지난번 개정증보판을 내면서도 여유가 없어서 원고를 써넣을 수 없었던 것인데, 이제야 비로소 채워 넣을 수 있었다. 그리고 새로운 장을 추가하면서 결론에 동일성과 차이, 동일자와 타자의 문제와 관련하여 약간의 글을 추가했다.

‘보론’으로 추가한 것은, 이른바 ‘인문학의 위기’ 내지 ‘인문학의 전망’에 대해 강연했던 것인데, 사실 그것보다는 근대적 지식 전반을 틀짓고 있는 인식론적 배치와 그것의 경계를 넘으려는 시도들, 그리고 그것과 결부된 지적ㆍ물질적 생산의 조건들에 대해서 쓴 글이다. 이 글은 이 책에서 다루는 주체와 대상, 진리라는 세 개의 항 이외에 또 하나의 항이 필요했다는 생각을 담고 있으며, 그러한 철학적인 문제설정이 정치학이나 경제학, 역사학 등등의 다른 담론들과 관련되며 계열화되는 양상들을 다루고 있어서, 이 책 전체를 수정할 수 없는 상황에서 이 책의 논지 전반을 정정하는 역할을 해주길 바라는 마음으로 추가한 것이다.

‘보충’이란 무언가의 빈 곳을 채워 완벽하게 하는 것이라기보다는, 원래는 없어도 되지만 추가함으로써 원래의 것을 변형시키는 것이란 점에서, 이번의 ‘보론’이 지난번에 추가했던 도판 및 캡션과 더불어 이전의 원고를 갱신하고 변형시키는 역할을 할 수 있도록 독자들께서 도와주시길 기대한다.

2005년 2월 8일

이진경

인용

'책 > 철학(哲學)' 카테고리의 다른 글

| 철학과 굴뚝청소부 - 제1부, 1. 데카르트 : 근대철학의 출발점 (0) | 2022.03.22 |

|---|---|

| 철학과 굴뚝청소부 - 서론 (0) | 2022.03.22 |

| 김명근 - 애노희락의 심리학 목차 (0) | 2021.12.27 |

| 애노희락의 심리학 - 삼국지 이야기 (0) | 2021.12.23 |

| 애노희락의 심리학 - 에필로그 (0) | 2021.12.23 |