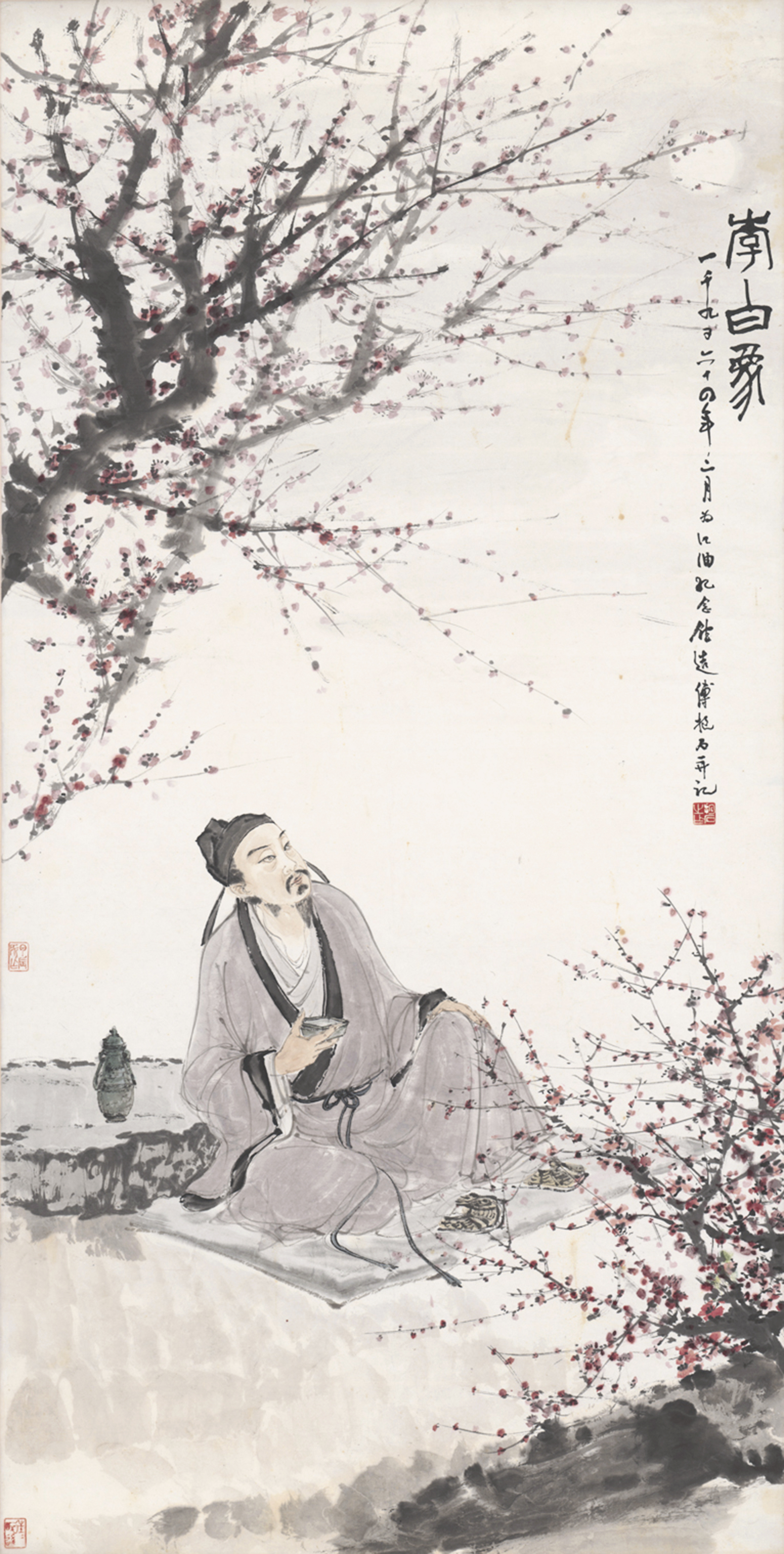

열흘 장마에 오는 손님 없어 쓸쓸히 감회에 젖어 ‘舊雨來今雨不來’라는 시의 운을 취해 택지 이행에게 보내 화운시를 구걸하며 지으며

림우십일 문무래객 초오유감어회 취구우래금우불래위운 투택지걸화시(霖雨十日 門無來客 悄悄有感於懷 取舊雨來今雨不來爲韻 投擇之乞和示)

박은(朴誾)

早歲欲止酒 中年喜把杯

조세욕지주 중년희파배

此物有何好 端爲胸崔嵬

차물유하호 단위흉최외

山妻朝報我 小甕潑新醅

산처조보아 소옹발신배

獨酌不盡興 且待吾友來

독작부진흥 차대오우래 『挹翠軒遺稿』 卷一

해석

| 早歲欲止酒 中年喜把杯 | 젊었을 적엔 술을 끊으려 했지만 중년엔 술잔 잡길 기뻐했지. |

| 此物有何好 端爲胸崔嵬 | 이 술이란 게 무에 좋은 건가? 단지 가슴 울적해서지. |

| 山妻朝報我 小甕潑新醅 | 산골 아내가 아침에 나에게 ‘작은 단지 새 술 익었어요.’라고 알리기에 |

| 獨酌不盡興 且待吾友來 | 홀로 마시지만 흥 다하지 않아 또 나의 벗이 오길 기다리네. 『挹翠軒遺稿』 卷一 |

해설

이 시는 열흘 장마가 들어 찾아오는 사람이 없자 근심이 생겨 예전 시의 운자를 가져다 이행(李荇)에게 보내 화운시(和韻詩)를 요청하며 지은 것이다.

박은(朴誾)은 자신의 바람이 이루어질 수 없는 상황에서 의탁할 수 있었던 대상은 술과 시였을 것이다. 젊은 시절 끊고자 했던 술을 중년에 즐겨 마신 것은 무엇 때문인가? 가슴속의 응어리 때문이라 말하고 있다. 이 응어리는 정치권에서 물러남에서 생겼을 것이다. 박은의 시에 술이 자주 등장하는 것은 이런 응어리가 너무 컸기 때문일 것이다.

홍대용(洪大容)은 『담헌서』 「항전척독(杭傳尺牘)」에서 박은(朴誾)의 시에 대해 다음과 같은 평을 내리고 있다.

“동방의 시(詩)는 신라의 고운(孤雲) 최치원(崔致遠)과 고려의 백운(白雲) 이규보(李奎報)를 대가(大家)라고 하는데, 고운은 바탕이 시상(詩想)보다 나으나 격조(格調)가 고아(古雅)하게 웅건(雄健)하지 못하고, 백운은 어귀를 새롭고 교묘하게 만들기를 좋아하나, 운취(韻趣)가 끝내 천박(淺薄)하여 모두 편소한 나라의 투를 벗어나지 못했습니다. 본조 이래로는 읍취헌(挹翠軒) 박은(朴誾)과 소재(蘇齋) 노수신(盧守愼)을 세상에서 동방의 이백(李白)과 두보(杜甫)라고 합니다. 비록 그러하나 읍취는 韻格(운취)은 고상하나 포근하게 웅혼한 맛이 적고, 소재는 체재는 힘차지만 초탈하여 쇄락한 기상이 없습니다. 오직 석주(石洲) 권필(權韠)이 세련되고 정확하여 깊이 소릉(少陵, 杜甫의 別號)의 여운(餘韻)을 체득하여 울연(蔚然)히 이조 중엽(中葉)의 정종(正宗)이 되나, 고상한 맛은 읍취만 못하고 웅건한 기운은 소재를 따르지 못하며, 여유 있고 담박한 풍도는 또한 국초의 여러 시인에게 양보하지 않을 수 없는데, 이것은 모두 선배들의 정론(定論)입니다[東方之詩 新羅之崔孤雲 高麗之李白雲 號爲大家 而孤雲地步優於展拓 聲調短於蒼健 白雲造語偏喜新巧 韻趣終是淺薄 都不出偏邦圈套 本國以來 如朴挹翠 盧蘇齋 俗稱東方李杜 雖然 挹翠韻格高爽而少沈渾之味 蘇齋體裁遒勁而無脫灑之氣 惟權石洲之鍊達精確 深得乎少陵餘韻 蔚然爲中葉之正宗 而高爽不及挹翠 遒勁不及蘇齋 悠揚簡澹之風 又不能不遜於國初諸人 此皆先輩定論].”

원주용, 『조선시대 한시 읽기』, 이담, 2010년, 193~194쪽

인용

'한시놀이터 > 조선' 카테고리의 다른 글

| 김안국 - 칠석영우녀(七夕詠牛女) (0) | 2021.04.07 |

|---|---|

| 김안국 - 청노기상림춘탄금 유감 차전운(聽老妓上林春彈琴 有感 次前韻) (0) | 2021.04.07 |

| 박상 - 봉효직상(逢孝直喪) (0) | 2021.04.07 |

| 정희량 - 차계문운(次季文韻) (0) | 2021.04.06 |

| 정희량 - 사충암증장(謝冲庵贈杖) (0) | 2021.04.06 |