한문과 교육과정 - 품사

2022 개정 교육과정

한문(고)

[12한문01-04] 실사와 허사를 구별한다.

(가) 성취기준 해설

• [12한문01-04] 이 성취기준은 기본 품사를 이해하여 실사와 허사의 차이를 구별하고 단어, 성어, 문장의 풀이에 활용하는 능력을 기르기 위해 설정하였다. 품사에는 단독으로 어휘적 의미를 가진 ‘실사’와 문법적 의미만을 나타내는 ‘허사’가 있다.

실사에 속하는 품사로는 명사, 대명사, 수사, 동사, 형용사, 부사가 있으며, 허사에 속하는 품사로는 개사, 접속사, 어조사, 감탄사가 있다.

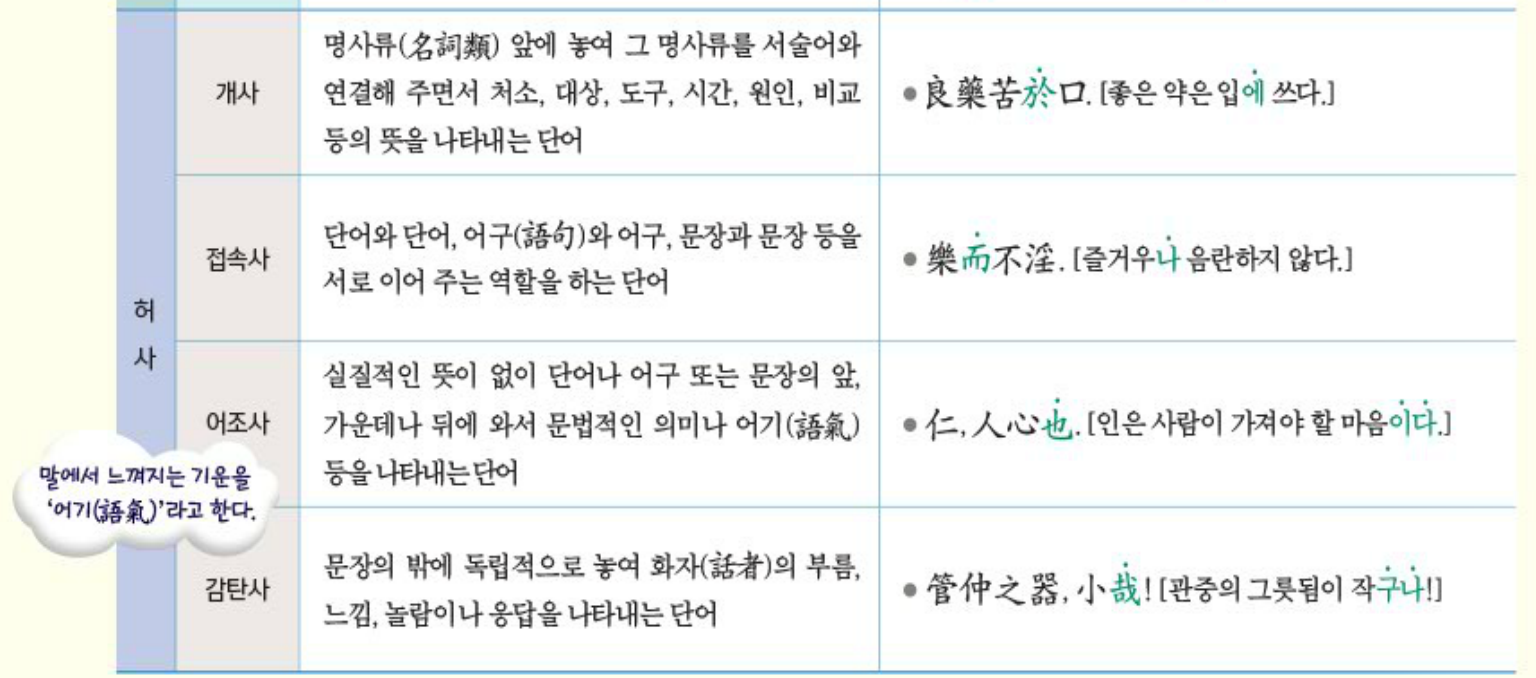

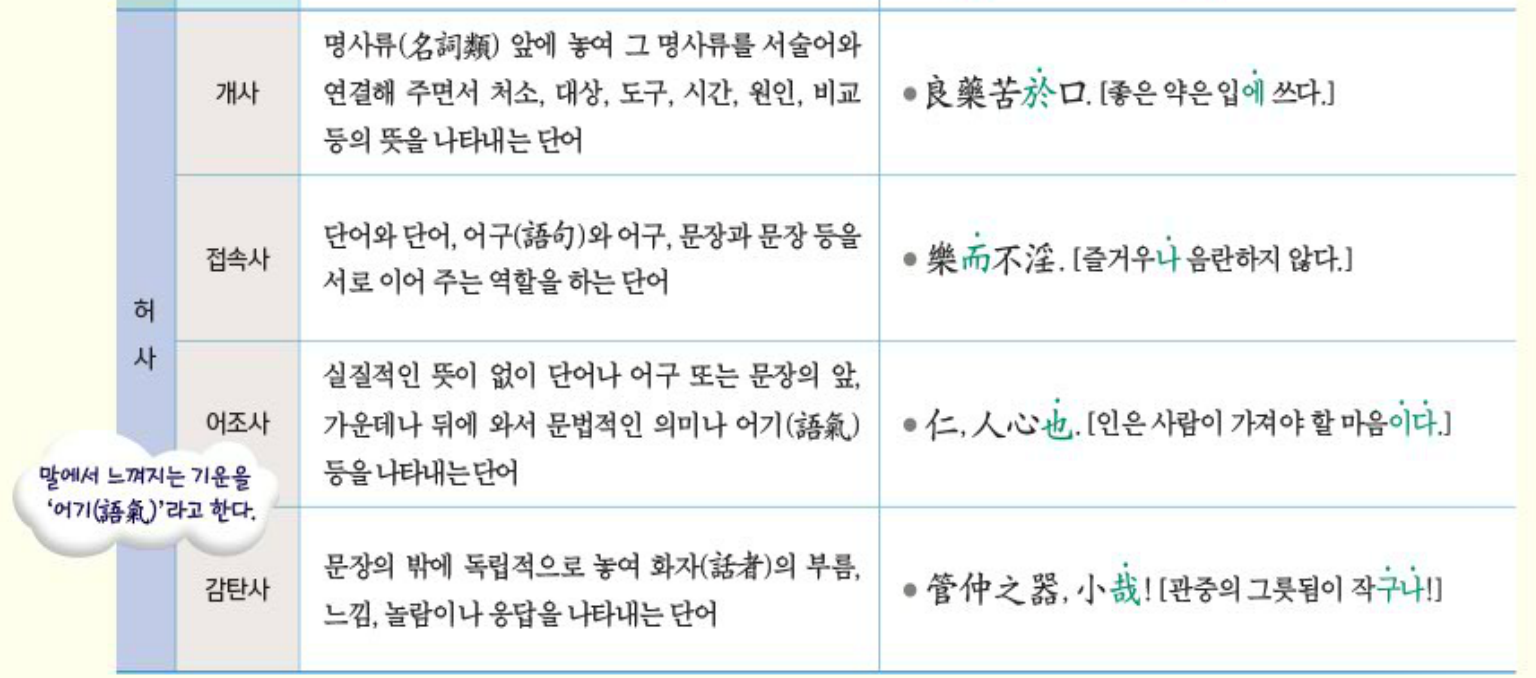

개사(介詞)는 일반적으로 명사나 대명사 등 명사류(名詞類) 앞에 놓여 그 명사류를 서술어와 연결해주면서 처소, 대상, 도구, 시간, 원인, 비교 등의 뜻을 나타내는 단어이다.

접속사(接續詞)는 단어와 단어, 어구(語句)와 어구, 문장과 문장 등을 서로 이어주는 역할을 하는 단어이고,

어조사(語助詞)는 단어나 어구 또는 문장의 앞, 가운데나 뒤에 와서 문법적인 의미나 어기(語氣) 등을 나타내는 단어이다.

감탄사(感歎詞)는 문장의 밖에 독립적으로 놓여 화자(話者)의 부름, 느낌, 놀람이나 응답을 나타내는 단어이다.

다만 허사의 경우, 같은 품사에 속하는 허사들 간에도 문법적 기능과 의미 차이가 있으므로 각 허사의 특성을 명확히 이해하여 정확하게 문장을 독해할 수 있도록 하는 것이 중요하다. 단어는 문장 속에서 쓰임에 따라 품사가 바뀌고 의미가 달라지기도 한다. 명사는 동사처럼 쓰여 문장에서 그 자체로 서술어가 되기도 하고, 동사 앞에서 부사처럼 쓰이기도 하며, 동사는 명사처럼 쓰이기도 한다. 형용사는 그 뒤에 명사나 대명사 등이 올 때 ‘∼라고 여기다’는 뜻을 갖기도 하며 명사적으로 쓰이기도 한다.

2015 개정 교육과정

한문

[9한01–06]

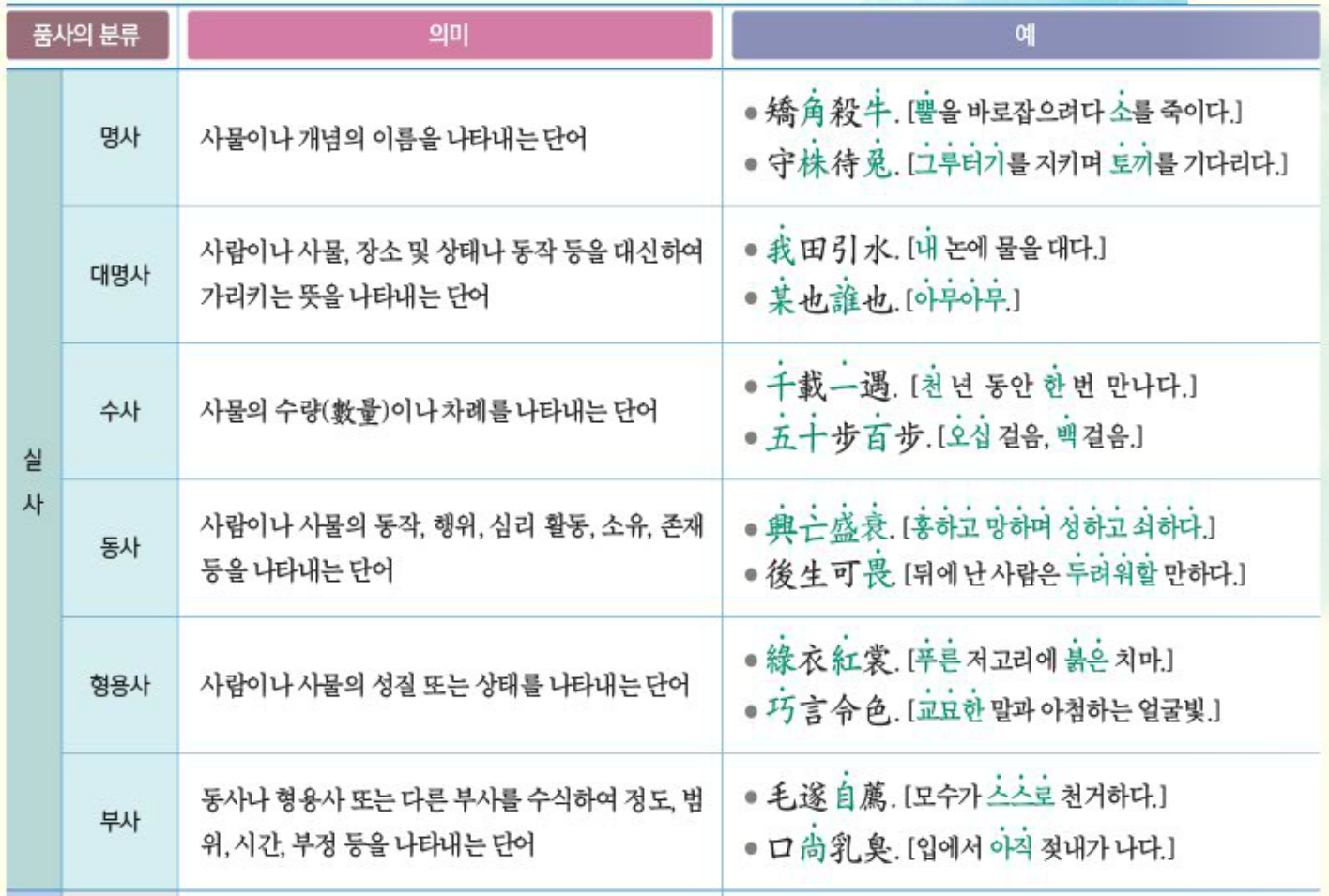

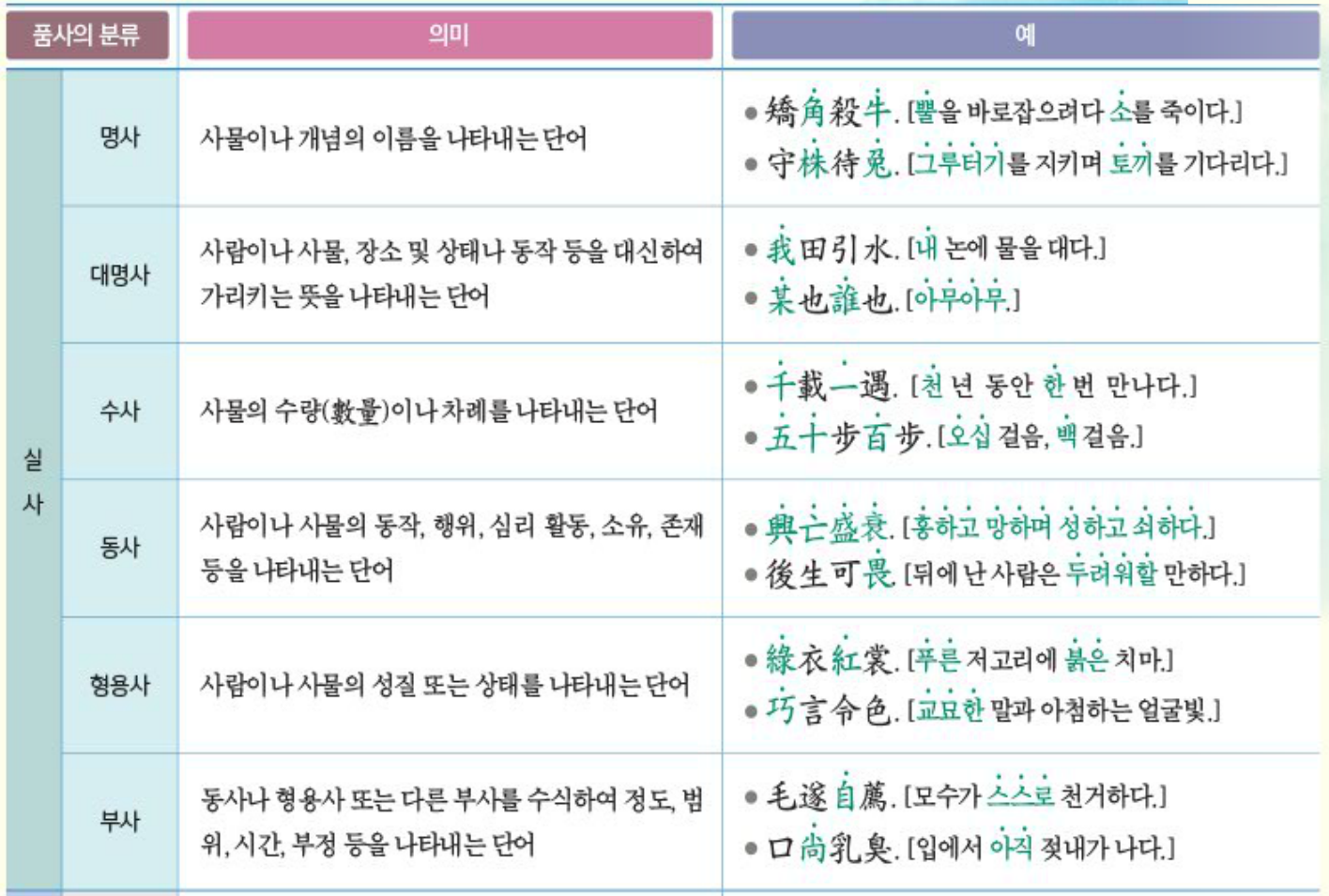

품사(品詞)는 어휘를 의미와 기능에 따라 분류하여 공통된 성질을 가진 것끼리 모아 놓은 단어들의 갈래를 말한다.

한문의 품사에는 단독으로 어휘적 의미를 가지는 ‘실사(實辭)’와 단지 문법적 의미만을 나타내고 단독으로는 어휘적 의미를 가지지 못하는 ‘허사(虛辭)’가 있다.

‘실사’에 속하는 품사로는 명사, 대명사, 수사, 동사, 형용사, 부사가 있다.

‘허사’에 속하는 품사로는 개사, 접속사, 어조사, 감탄사가 있다.

한문 Ⅰ

[12한문Ⅰ01–06]

품사(品詞)는 어휘를 의미와 기능에 따라 분류하여 공통된 성질을 가진 것끼리 모아 놓은 단어들의 갈래를 말한다. 한문의 품사에는 단독으로 어휘적 의미를 가지는 ‘실사’와 문법적 의미만을 나타내는 ‘허사’가 있다.

실사에 속하는 품사로는 명사, 대명사, 수사, 동사, 형용사, 부사가 있다.

명사(名詞)는 사물이나 개념의 이름을 나타내는 단어이며,

대명사(代名詞)는 사람이나 사물, 장소 및 상태나 동작 등을 대신하여 가리키는 뜻을 나타내는 단어이다.

수사(數詞)는 사물의 수량(數量)이나 차례를 나타내는 단어이고,

동사(動詞)는 사람이나 사물의 동작, 행위, 심리 활동, 소유, 존재 등을 나타내는 단어이다.

형용사(形容詞)는 사람이나 사물의 성질 또는 상태를 나타내는 단어이며,

부사(副詞)는 동사나 형용사 또는 다른 부사를 수식하여 정도, 범위, 시간, 부정 등을 나타내는 단어이다.

허사에 속하는 품사로는 개사, 접속사, 어조사, 감탄사가 있다.

개사(介詞)는 일반적으로 명사나 대명사 등 명사류(名詞類) 앞에 놓여 그 명사류를 서술어와 연결해주면서 처소, 대상, 도구, 시간, 원인, 비교 등의 뜻을 나타내는 단어이다.

접속사(接續詞)는 단어와 단어, 어구(語句)와 어구, 문장과 문장 등을 서로 이어주는 역할을 하는 단어이고,

어조사(語助詞)는 단어나 어구 또는 문장의 앞, 가운데나 뒤에 와서 문법적인 의미나 어기(語氣) 등을 나타내는 단어이다.

감탄사(感歎詞)는 문장의 밖에 독립적으로 놓여 화자(話者)의 부름, 느낌, 놀람이나 응답을 나타내는 단어이다.

다만 허사의 경우 같은 품사에 속하는 허사들 간에도 문법적 기능과 의미 차이가 있으므로 각 허사의 특성을 명확히 이해하여 정확하게 문장을 독해할 수 있도록 하는 것이 중요하다.

| 품사 (品詞) |

실사 (實辭) |

명사(名詞) |

| 대명사(代名詞) | ||

| 수사(數詞) | ||

| 동사(動詞) | ||

| 형용사(形容詞) | ||

| 부사(副詞) | ||

| 허사 (虛辭) |

개사(介詞) | |

| 접속사(接續詞) | ||

| 어조사(語助詞) | ||

| 감탄사(感歎詞) |

[12한문Ⅰ01–07] 한문의 단어는 문장 안에서의 쓰임에 따라 품사가 바뀌고 의미가 달라지기도 한다. 명사는 동사처럼 쓰여 문장에서 그 자체로 술어가 되기도 하고, 동사 앞에서 부사처럼 쓰이기도 한다. 수사도 동사 앞에서 부사처럼 쓰이기도 하며 동사는 명사처럼 쓰이기도 한다. 형용사는 그 뒤에 명사나 대명사 등이 올 때 ‘∼라고 여기다’는 뜻을 갖기도 하며 명사적으로 쓰이기도 한다. 따라서 한문의 품사는 본래 지니고 있는 의미뿐만 아니라 문장에서의 쓰임인 활용까지도 고려하여 이해할 수 있도록 하는 것이 중요하다.

2009 교육과정

한문

(2) 품사의 종류와 특성을 알 수 있다.

‘품사(品詞)’는 어휘를 의미와 기능에 따라 분류하여 공통된 성질을 가진 것끼리 모아 놓은 단어들의 갈래를 말한다. 한문의 단어는 문장 안에서의 쓰임에 따라 품사가 바뀌고 의미가 달라지기도 한다. 따라서 한문의 품사는 단어가 원래 지니고 있는 의미뿐만 아니라 문장에서의 쓰임까지 고려하여 이해하여야 한다.

품사에는 ‘실사(實辭)’와 ‘허사(虛辭)’가 있다. ‘실사’는 단독으로 어휘적 의미를 가진다. 실사에 속하는 품사로는 명사, 대명사, 수사, 동사, 형용사, 부사가 있다. 명사(名詞)는 사물이나 개념의 이름을 나타내는 단어이다. 대명사(代名詞)는 사람이나 사물, 장소 및 상태나 동작 등을 대신하여 가리키는 뜻을 나타내는 단어이다. 수사(數詞)는 사물의 수량(數量)이나 차례를 나타내는 단어이다. 동사(動詞)는 사람이나 사물의 동작, 행위, 심리 활동, 소유, 존재 등을 나타내는 단어이다. 형용사(形容詞)는 사람이나 사물의 성질 또는 상태를 나타내는 단어이다. 부사(副詞)는 동사나 형용사 또는 다른 부사를 수식하여 정도, 범위, 시간, 부정 등을 나타내는 단어이다.

‘허사’는 어휘적 의미가 없거나 그다지 실재적이지 않고, 단지 문법적 의미만을 나타낸다. 허사는 주된 기능이 문장 안에서의 문법적인 기능이므로 기본적으로 문장에서의 쓰임과 관련하여 이해할 수 있도록 한다. 허사에 속하는 품사로는 개사, 접속사, 어조사, 감탄사가 있다. 개사(介詞)는 일반적으로 명사나 대명사 등 명사류(名詞類) 앞에 놓여 그 명사류를 서술어와 연결해주면서 처소, 대상, 도구, 시간, 원인, 비교 등의 뜻을 나타내는 단어이다. 접속사(接續詞)는 단어와 단어, 어구(語句)와 어구, 문장과 문장 등을 서로 이어주는 구실을 하는 단어이다. 어조사(語調詞)는 단어나 어구 또는 문장의 앞, 가운데나 뒤에 와서 문법적인 의미나 어기(語氣) 등을 나타내는 단어이다. 감탄사(感歎詞)는 문장의 밖에 독립적으로 놓여 화자(話者)의 부름, 느낌, 놀람이나 응답을 나타내는 단어이다. 단, 품사를 학습할 때에는 문장의 풀이에 도움이 되는 범위 내에서 개략적으로 이해하게 하고, 문법 자체를 지나치게 강조하지 않도록 해야 한다.

한문 Ⅰ

(2) 품사의 활용을 알 수 있다.

한문의 단어는 문장 안에서의 쓰임에 따라 품사가 바뀌고 의미가 달라지기도 한다. 명사는 동사처럼 쓰여 문장에서 그 자체로 술어가 되기도 하고, 동사 앞에서 부사처럼 쓰이기도 한다. 수사도 동사 앞에서 부사처럼 쓰이기도 하며 동사는 명사처럼 쓰이기도 한다. 형용사는 그 뒤에 명사나 대명사 등이 올 때 ‘∼라고 여기다’는 뜻을 갖기도 하며 명사적으로 쓰이기도 한다. 이처럼 한문의 품사는 단어가 원래 지니고 있는 의미뿐만 아니라 문장에서의 쓰임인 활용까지 고려하여 이해할 수 있도록 한다.

(3) 허사의 쓰임을 알 수 있다.

같은 품사에 속하는 허사들 간에도 문법적 기능과 의미 차이가 있으므로 각 허사의 특성을 명확히 이해하여 정확하게 문장을 해독할 수 있도록 한다. 또한 동일한 허사가 다른 품사로 쓰이기도 하고 다른 허사들이 문맥에 따라 동일한 문법적 기능과 의미를 갖기도 하기 때문에 개별 허사의 특성을 알고 문장에서의 다양한 쓰임도 이해할 수 있도록 해야 한다. 아울러 연용(連用)되어 쓰이는 허사들에 대해서도 지도하도록 한다.

2007 교육과정

<한문 Ⅰ>

[Ⅰ어휘⑶] 품사의 종류와 특성을 안다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1어휘⑶], [2어휘⑶], [3어휘⑶]과 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 품사의 종류와 특성을 바르게 이해할 수 있어야 한다.

‘품사(品詞)’는 어휘를 문법적 특성에 따라 분류하여 공통된 성질을 가진 것끼리 모아 놓은 단어들의 갈래를 말한다. 한문의 단어는 문장 안에서의 쓰임에 따라 품사가 바뀌고 의미가 달라지기도 한다. 따라서, 한문의 품사는 단어가 원래 지니고 있는 의미뿐만 아니라 문장에서의 쓰임까지 고려하여 이해해야 한다. 단, 품사를 학습할 때에는 문장의 풀이에 도움이 되는 범위 내에서 개략적으로 이해하게 하고, 문법 자체를 지나치게 강조하지 않도록 해야 한다.

품사에는 단독으로 어휘적 의미를 가지는 실사(實辭)와 단지 문법적 의미만을 나타내고 단독으로는 어휘적 의미를 가지지 못하는 허사(虛辭)가 있다.

실사에 속하는 품사는 다음과 같다.

⑴ 명사(名詞)

사물이나 개념의 이름을 나타내는 단어이다.

| 보기 |

| 天帝使我長百獸. [하느님이 나로 하여금 모든 짐승의 우두머리가 되게 하였다.] 許生居墨積洞. [허생이 묵적동에 살았다.] 出乎心, 發乎口. [마음에서 우러나 입으로 나온다.] |

한문에서 명사는 동사처럼 쓰이기도 한다.

| 보기 |

| ① 范增數目項王. [범증이 여러 차례 항왕에게 눈짓을 하였다.] ② 子謂公冶長, 可妻也. [공자께서 공야장에 대해 말씀하시길 “사위 삼을 만하다.”라고 하셨다.] |

①의 ‘目’은 명사인 ‘항왕’이라는 빈어 앞에서 놓여서 ‘눈’이라는 명사가 ‘눈짓하다’는 동사처럼 쓰였다.

②의 ‘妻’는 앞에 가능 조동사 ‘可’가 와서, ‘아내’란 명사가 ‘사위 삼다’는 동사처럼 쓰였다.

또, 한문에서 명사는 동사 앞에서 부사처럼 쓰이기도 한다.

| 보기 |

| ① 吾得兄事之. [나는 그를 형처럼 섬길 수 있다.] ② 庶民子來. [백성들이 자식처럼 왔다.] |

①의 ‘兄’은 ‘事’라는 동사 앞에서 부사어로 활용되어 ‘형처럼’이라고 쓰였으며,

②의 ‘子’는 ‘來’라 는 동사 앞에서 부사어로 활용되어 ‘자식처럼’이라고 쓰였다.

⑵ 대명사(代名詞)

사람이나 사물, 장소 및 상태나 동작 등을 대신하여 가리키는 뜻을 나타내는 단어이다.

| 보기 |

| 吾爲子先行. [내가 그대를 위해서 앞서 가겠다.] 誰怨誰咎. [누구를 원망하고, 누구를 탓하리오?] 樂民之樂者, 民亦樂其樂. [백성의 즐거움을 즐기는 자는 백성이 또한 그의 즐거움을 즐긴다.] |

한문에는 특수한 대명사들이 있다.

| 보기 |

| ① 或爲大人, 或爲小人. [어떤 사람은 대인이 되고, 어떤 사람은 소인이 된다.] ② 養心, 莫善於寡欲. [마음을 기르는 데에는 욕심을 적게 가지는 것보다 더 좋은 것이 없다.] ③ 某之所爲. [아무개가 한 짓입니다.] |

①의 ‘或’은 명확하게 가리키는 대상이 없이 사람이나 사물을 가리키되, 긍정의 뜻을 담아 ‘어떤 사람’의 뜻을 나타낸다.

②의 ‘莫’은 부정의 뜻을 담아 ‘어떤 것도 없음’의 뜻을 나타낸다.

③의 ‘某’ 는 이미 알고 있는 대상의 이름을 피하려는 뜻을 담아 ‘아무개’라는 말로 쓰인다.

⑶ 수사(數詞)

사물의 수량(數量)이나 차례를 나타내는 단어이다.

| 보기 |

| 四十而不惑. [마흔 살에 미혹되지 않았다.] 宣祖, 德興君第三子也. [선조 임금은 덕흥군의 셋째 아드님이다.] |

한문에서 수사는 동사 앞에서 부사처럼 쓰이기도 한다.

| 보기 |

| 一戰卽勝. [한번 싸우면 곧 이긴다.] |

⑷ 동사(動詞)

사람이나 사물의 동작, 행위, 심리 활동, 소유, 존재 등을 나타내는 단어이다.

| 보기 |

| 坐於堂上. [당 위에 앉다.] 敬天愛人. [하늘을 공경하고 사람을 사랑하다.] 無恒産而有恒心者, 惟士爲能. [일정한 생업이 없으면서도 변치 않는 마음을 가지고 있는 것은 오직 선비만이 능할 수 있다.] |

또, 한문에서 동사는 명사처럼 쓰이기도 한다.

| 보기 |

| 志士仁人, 無求生以害仁, 有殺身以成仁. [뜻있는 선비와 어진 사람은 삶을 탐하여 인을 해치지 아니하고 자신을 희생하여 인을 이룬다.] |

‘生’은 ‘살다’는 뜻의 동사이나 ‘求’라는 동사 뒤에서 ‘삶’이라는 뜻으로 쓰였다. 기타 동사의 특수 용법으로는 다음과 같은 것이 있다.

㈎ 能, 可, 得

가능(可能)을 나타내는 조동사(助動詞)이다. 조동사는 일반적으로 동사 또는 동사류(動詞類) 앞에 위치하여 그 동사 또는 동사류의 작용을 보조해 주는 특수한 동사이다.

| 보기 |

| 能行大事乎? [큰일을 행할 수 있습니까?] 豈可是己而非人? [어찌 자기만을 옳다고 하고 남을 그르다고 할 수 있겠는가?] 不得不讀之. [그것을 읽지 않을 수 없었다.] |

㈏ 欲, 願

원망(願望)을 나타내는 조동사이다.

| 보기 |

| 樹欲靜而風不止. [나무는 고요하고자 하나 바람이 멈추지 않는다.] 願聞子之志. [그대의 뜻을 듣고 싶다.] |

㈐ 當

당연(當然)을 나타내는 조동사이다.

| 보기 |

| 汝當見金如石. [너는 마땅히 황금을 보기를 돌같이 하여야 한다.] |

㈑ 被, 見

피동(被動)을 나타내는 조동사이다.

| 보기 |

| 被虜於百濟. [백제 군사에게 사로잡혔다.] 今我若入彼見害. [지금 내가 만약 저 고구려 땅에 들어가서 해를 당한다면.] |

한문에서 동사는 문맥상 피동의 뜻을 나타내기도 한다.

| 보기 |

| ① 狡兔死, 走狗烹, [교활한 토끼가 죽으면, 사냥개는 삶긴다.] ② 新羅屢爲百濟所侵. [신라는 자주 백제에게 침략을 받았다.] ③ 有備則制人, 無備則制於人. [미리 대비하면 상대를 제압할 수 있고, 대비하지 못하면 상대에게 제압을 당한다.] |

①의 ‘烹’은 ‘삶다’는 동사인데, 위 문장에서는 ‘삶아짐을 당하다’ 즉 ‘삶긴다’는 피동의 뜻을 나타낸다.

②는 ‘爲 ~ 所…’의 구문이 되어 ‘~에게 …을 받았다’는 피동의 뜻을 나타낸다.

③은 ‘동사+ 於+명사’의 구문이 되어 ‘~에게 …을 당한다’는 피동의 뜻을 나타낸다.

㈒ 使, 令, 敎, 遣, 俾

사동(使動)을 나타내는 조동사이다.

| 보기 |

| 使人守之. [사람을 시켜서 그곳을 지키게 하였다.] 賢婦令夫貴. [어진 아내는 남편으로 하여금 귀하게 한다.] 誰敎其人作此詩乎? [누가 그 사람으로 하여금 이 시를 짓게 하였는가?] 王遣庾信率步騎一萬据之. [왕이 유신을 시켜 보병과 기병 일만 명을 거느리고 가서 그것을 막게 하였다.] 無俾民憂. [백성들로 하여금 근심이 없게 하라.] |

한문에서 동사는 문맥상 사동의 뜻을 나타내기도 한다.

| 보기 |

| ① 舍相如廣成傳舍. [인상여로 하여금 광성전사에 머물게 하였다.] ② 縱江東父兄憐而王我, 我何面目見之. [설령 강동의 부형들이 불쌍히 여겨 나를 왕이 되게 하더라도 내가 무슨 면목으로 그들을 볼 수 있겠는가?] |

①의 ‘舍相如’의 ‘舍’는 명사 ‘相如’와 결합해서 ‘인상여로 하여금 머물게 하였다’는 뜻이 된다.

② 의 ‘王我’의 ‘王’은 대명사 ‘我’와 결합해서 ‘나로 하여금 왕이 되게 하다’는 뜻이 된다.

(5) 형용사(形容詞)

사람이나 사물의 성질 또는 상태를 나타내는 단어이다.

| 보기 |

| 余家貧無馬. [우리 집은 가난하여 말이 없다.] 季氏富于周公. [계씨가 주공보다 부자다.] |

한문에서 형용사는 뒤에 명사나 대명사 등의 빈어가 올 때 ‘~라고 생각하다(여기다, 삼다)’는 뜻을 가진다.

| 보기 |

| ① 國人美之. [나라 사람들이 그를 훌륭하게 여겼다.] ② 金蛙異之. [금와왕이 그것을 이상하게 여겼다.] |

①의 ‘美’는 본디 ‘아름답다’란 뜻의 형용사이나, 뒤에 대명사 ‘之’가 와서 ‘훌륭하게 여기다’는 뜻을 가진다.

②의 ‘異’는 ‘이상하다’는 뜻의 형용사이나, 뒤에 대명사 ‘之’가 와서 ‘이상하게 여기다’는 뜻을 가진다.

또한 한문에서 형용사는 자주 명사적으로 쓰이기도 한다.

| 보기 |

| 勤爲無價之寶. [부지런함은 가치를 따질 수 없는 보배이다.] |

(6) 부사(副詞)

동사나 형용사 또는 다른 부사를 수식하여 정도・범위・시간・부정 등을 나타내는 단어이다.

| 보기 |

| 水益深. [물이 더욱 깊어지다.] 志之立, 知之明, 行之篤, 皆在我耳. [뜻이 섬, 앎이 밝음, 행실이 도타움은 모두 나에게 달려 있을 따름이다.] 不知老之將至. [늙음이 장차 이르는 것을 알지 못한다.] |

[Ⅰ어휘⑷] 허사의 쓰임을 안다.

이 학습 내용은 중학교 한문 [1어휘⑷], [2어휘⑷], [3어휘⑷]와 연계된다. ‘한문 Ⅰ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자 범위의 한자가 활용된 허사의 종류와 특성을 바르게 이해할 수 있어야 한다.

‘허사(虛辭)’는 어휘적 의미가 없거나 그다지 실재적이지 않고, 실사(實辭)에 붙어서 단지 문법적 의미만을 나타내는 단어를 말한다. 허사는 그 주된 기능이 문장 안에서의 문법적인 기능이므로 기본적으로 문장에서의 쓰임과 관련하여 이해해야 한다.

허사에 속하는 품사는 다음과 같다.

(1) 개사(介詞)

일반적으로 명사나 대명사 등 명사류(名詞類) 앞에 놓여 그 명사류를 서술어와 연결해 주면서 처소, 대상, 도구, 시간, 원인, 비교 등의 뜻을 나타내는 단어이다. 단독으로는 사용되지 않으며 명사류와 어울려 ‘개사+빈어’의 구조를 이루어, 보통 서술어의 뒤에서 서술어를 보충하거나 서술어의 앞에서 서술어를 수식・한정하는 구실을 한다.

㈎ 於(于, 乎)

명사류(名詞類) 앞에 위치하여 처소, 대상, 시간, 비교, 피동 등의 뜻을 나타낸다.

| 보기 |

| 齊侯盟諸侯于葵丘. [제나라 임금이 제후들과 규구에서 맹약을 하였다.] 一年之計, 在於春. [일 년의 계획은 봄에 달려 있다.] 才小者, 治於人. [재주가 작은 사람은 남에게 다스림을 받는다.] |

㈏ 以

주로 명사류 앞에 위치하여 도구, 수단, 자격, 대상, 원인, 시간 등의 뜻을 나타낸다.

| 보기 |

| 以大事小者, 樂天者也. [큰 나라를 가지고 작은 나라를 섬기는 것은 천리를 즐거워하는 자이다.] 王待吾以國士. [왕이 나를 국사로 대우하다.] 弟以其一與兄. [아우가 그중의 하나를 형에게 주다.] 不以成功自滿. [성공으로 인하여 자만하지 말라.] 以十月祭天. [시월에 하늘에 제사를 지내다.] |

㈐ 自, 由, 從

명사류 앞에 위치하여 동작의 기점(起點)을 나타낸다.

| 보기 |

| 有朋自遠方來, 不亦樂乎? [벗이 먼 곳으로부터 찾아오면 또한 즐겁지 아니한가?] 禮義由賢者出. [예의(禮義)는 현자로부터 나온다.] 病從口入, 禍從口出. [병(病)은 입으로부터 들어가고, 화(禍)는 입으로부터 나온다.] |

(2) 접속사(接續詞)

단어와 단어, 어구와 어구, 문장과 문장 등을 서로 이어 주는 구실을 한다.

㈎ 以

단어와 단어, 어구와 어구 등을 서로 이어 주는 구실을 한다.

| 보기 |

| 子路行以告. [자로가 가서 아뢰었다.] |

㈏ 而

단어와 단어, 어구와 어구, 문장과 문장 등을 서로 이어주는 구실을 한다.

| 보기 |

| 登高山而望四海. [높은 산에 올라서 사해를 바라본다.] 子欲養而親不待. [자식은 봉양하고자 하나 어버이는 기다리지 않는다.] |

㈐ 且, 與

단어와 단어, 어구와 어구, 문장과 문장 등을 서로 이어 주는 구실을 한다.

| 보기 |

| 重且大. [중하고도 크다.] 不改父之臣與父之政. [아버지의 신하와 아버지의 정치를 고치지 아니하다.] |

㈑ 則

단어와 단어, 어구와 어구, 문장과 문장 등을 서로 이어주는 구실을 하되, 주로 조건을 나타낸다.

| 보기 |

| 水至淸, 則無魚. [물이 너무 맑으면 물고기가 없다.] 仁則榮, 不仁則辱. [어질면 영화롭게 되고, 어질지 않으면 욕되게 된다.] |

(3) 어조사(語助詞)

단어나 어구 또는 문장의 앞, 가운데나 뒤에 와서 문법적인 의미나 어기(語氣) 등을 나타내는 단어이다.

㈎ 也, 矣

주로 문장의 끝에 쓰여 판단이나 확인의 어기(語氣)를 나타낸다.

| 보기 |

| 此三韓基業之根本也. [이것은 삼한의 기업(基業)의 근본이다.] 朝聞道, 夕死可矣. [아침에 도를 들으면 저녁에 죽어도 괜찮다.] |

㈏ 耳, 已, 而已

주로 문장의 끝에 쓰여 한정이나 강조의 어기를 나타낸다.

| 보기 |

| 若雖長大, 好帶刀劍, 中情怯耳. [네가 비록 키가 크고 칼을 차는 것을 좋아하지만 속마음은 겁쟁이 일 것이다.] 王之所大欲, 可知已. [왕이 크게 하고자 하는 바를 알겠습니다.] 夫子之道, 忠恕而已. [부자의 도는 충서일 뿐이다.] |

㈐ 乎, 哉

주로 문장의 끝에 쓰여 의문이나 반어(反語)의 어기를 나타낸다.

| 보기 |

| 汝何不受乎? [너는 어째서 받지 않느냐?] 豈不難哉? [어찌 어렵지 않겠는가?] |

㈑ 哉, 矣

주로 문장의 끝에 쓰여 감탄의 어기를 나타낸다.

| 보기 |

| 君子哉? [군자로구나] 甚矣! 吾不衰也? [심하구나! 나의 쇠함이여.] |

㈒ 之

동사나 대명사로 쓰이기도 하지만, 어조사로 쓰일 때에는 주로 ‘수식어+之+피수식어’, ‘주어+之+서술어’, ‘빈어+之+서술어’의 구조로 쓰여 문장 성분들 사이의 문법적 관계를 나타낸다.

| 보기 |

| 無羞惡之心, 非人也. [부끄러워하고 미워하는 마음이 없으면 사람이 아니다.] 仁之勝不仁也, 猶水勝火也. [인이 불인을 이기는 것은 물이 불을 이기는 것과 같다.] 何罪之有? [무슨 죄가 있는가?] |

㈓ 者

‘수식어+者’의 구조로 쓰여 사람이나 사물을 나타내거나, ‘명사+者’의 구조로 쓰여 제시・정돈 등의 어기를 나타내는 어조사이다.

| 보기 |

| 仁者, 不憂. [어진 사람은 근심하지 않는다.] 愛人者, 人恒愛之. [남을 사랑하는 사람은 남들도 항상 그를 사랑한다.] 大人者, 不失其赤子之心者也. [대인은 그의 갓난아이 때 마음을 잃지 않은 사람이다.] 古者, 易子而敎之. [옛날에는 자식을 바꾸어서 가르쳤다.] |

㈔ 所

‘所+수식어’의 구조로 쓰여 ‘~하는 바, ~하는 것’의 뜻을 나타내는 어조사이다.

| 보기 |

| 子之所言, 世俗之言也. [그대가 말하는 것은 세속의 말이다.] 有司未知所之. [유사가 갈 곳을 알지 못하다.] |

(4) 감탄사(感歎詞)

문장의 밖에 독립적으로 놓여 화자(話者)의 부름, 느낌, 놀람이나 응답을 나타내는 단어이다.

| 보기 |

| 嗚呼! 哀哉! [아! 슬프도다!] 惡! 是何言也? [아! 이 무슨 말인고?] 諾! 吾將問之. [예! 제가 장차 그것을 물어보겠습니다.] |

<한문 Ⅱ>

[Ⅱ어휘⑶] 품사의 종류와 특성을 안다.

이 학습 내용은 [Ⅰ어휘⑶]과 연계된다. ‘한문 Ⅱ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자의 학습 성과를 바탕으로 보다 확장된 한자가 활용된 품사의 종류와 특성을 알 수 있어야 한다.

[Ⅱ어휘⑷] 허사의 쓰임을 안다.

이 학습 내용은 [Ⅰ어휘⑷]와 연계된다. ‘한문 Ⅱ’에서는 한문 교육용 기초 한자 1,800자의 학습 성과를 바탕으로 보다 확장된 한자가 활용된 허사의 종류와 특성을 알 수 있어야 한다.

정리

1. 명사(名詞)

사물이나 개념의 이름을 나타내는 단어

한문 문장 속에서 성분상으로 주어(主語)와 목적어(目的語), 보어(補語)로 활용되는 글자들입니다.

1. 완전 명사

일반적인 명사들을 의미합니다.

* 春來向富人: 봄이 와 부잣집에 가다. 「田家秋夕」

* 携幼入室: 어린아이를 데리고 집에 들어가다. 「歸去來辭」

2. 불완전 명사

의존명사로도 불리는 글자들로 반드시 수식하는 글자를 수반하는 글자입니다. 보통 ‘자(者)’와 ‘소(所)’ 두 개의 글자만 알고 있으면 됩니다.

▲ 자(者)는 글자 앞에 수식어가 오고 사물을 의미할 때는 ‘~하는 것’이라 해석하고, 사람을 의미할 때는 ‘~하는 사람’이라고 해석됩니다.

▲ 소(所)는 글자의 뒤에 수식어가 오고 해석은 ‘~하는 것’이라 해석됩니다.

* 仁者樂山: 어진 사람은 산을 좋아한다. 『논어』 「옹야」

* 若夫君子所患則亡矣: 그 외에 군자가 근심할 만한 것은 없다. 『맹자』 「이루」

2. 대명사(代名詞)

사람이나 사물, 장소 및 상태나 동작 등을 대신하여 가리키는 뜻을 나타내는 단어

인칭대명사와 지시대명사, 의문대명사로 분리할 수 있는데, 각각 대표글자들에 유의하여 이해하면 됩니다.

1. 인칭대명사

문장 속의 인칭대명사는 1인칭과 2인칭이 가장 많이 사용되고, 실제 사용되는 빈도수는 1인칭에 ‘아(我)’, ‘오(吾)’, 2인칭에 ‘여(汝)’, ‘자(子)’가 주종을 이룹니다.

● 1인칭 – 아(我), 오(吾), 여(予), 여(余), 기(己), 소인(小人), 과인(寡人), 짐(朕), 불초(不肖), 불녕(不佞) 등

* 予一以貫之: 나는 하나로 모든 것을 꿰뚫었다. 『논어』 「위령공」

* 干戈朕, 琴朕, 弤朕, 二嫂使治朕棲: 방패와 창은 나에게로, 거문고는 나에게로, 조각하여 만든 활은 나에게로, 두 형수님으론 나의 거처를 관리하도록 하라. 『맹자』 「만장」

* 從不佞學有年矣: 나를 따라 배운 지 몇 년이 되었다. 「綠天館集序」

● 2인칭 – 여(汝), 여(女), 자(子), 약(若), 이(而), 이(爾), 내(乃), 군(君), 공(公), 선생(先生) 등

* 子將安之: 자네는 장차 어디로 가려는가? 「我將東徙」

* 若不忠信耳: 그대는 충성스러움과 신뢰가 없을 뿐이다. 「尾生之信」

* 出乎爾者 反乎爾: 너에게서 나온 것이 너에게로 돌아온다. 『맹자』 「양혜왕」

* 夫差而忘越人之殺而父邪: 부차, 너는 월나라 사람이 너의 아버지를 죽인 것을 잊었느냐. 『십팔사략』

● 3인칭 – 기(其), 피(彼), 타(他) 등 : 3인칭의 의미는 별도의 글자가 있는 것이 아니고 지시대명사가 인칭의 의미로 사용될 때만 쓰입니다.

* 彼丈夫也 我丈夫也: 저 사람이 장부면 나도 장부다. 『맹자』 「등문공」

● 부정칭 – 수(誰), 숙(孰), 혹(或), 모(某) 등

* 誰能秉耒耕春皐: 누가 쟁기 잡고 봄밭을 갈 수 있겠는가? 「伐木行」

* 孰能脫盛衰: 누군들 운명을 초탈하겠는가? 「感秋」

* 或曰: 어떤 사람이 말하기를.

▲ 인칭대명사의 複數(복수) -등(等), 배(輩) 등

* 吾等亦天氓: 우리들은 또한 하늘의 백성들이다. 「柳州羅池廟碑」

* 汝輩習見此事: 너희들이 익숙히 이 일을 보았다. 「寄兩兒」

2. 지시대명사

지시대명사의 글자들을 분류해 보면 대부분의 글자들이 주로 문장이나 명사의 앞에 사용되고 ‘지(之)’만 서술어 뒤에 위치합니다. 특히 ‘是-옳다’라는 의미로 사용되는 경우도 있기에 조심해야 하고, ‘기(其)’나 ‘궐(厥)’은 명사 앞에 사용되고 그 앞에 글자가 있는 경우는 그 글자가 서술어 성분의 글자가 됩니다.

◇ 대표글자 - 이것: 차(此), 시(是), 사(斯) / 그것: 기(其), 지(之), 궐(厥) / 저, 저것: 피(彼) / 각자, 모두: 각(各), 함(咸), 개(皆)

* 農夫餓死 枕厥種子: 농부는 굶어죽더라도 그 종자를 베고 죽는다.

* 率再書於彼此: 대강 여기저기에 반복되게 쓰여 있다. 「進三國史略箋」

* 各得其所: 각자 그 올바른 자리를 얻다. 『論語』 「子罕」

* 豈故作遜語以詫之: 아마도 일부러 겸손한 말을 써서 그것을 자랑한 것이리라. 『小華詩評』

3. 의문대명사

의문대명사는 주로 의문문이나 반어문에 사용되기 때문에 두 문장의 형식을 이해하는데, 조심해서 구별해야 합니다.

◇ 대표 글자 – 수(誰), 숙(孰), 하(何), 안(安) 등

* 漢陽中誰最富(한양중수최부) : 한양 안에서 누가 제일 부자입니까? 「許生傳」

* 禮與食孰重: 예절과 먹는 것 중에서 어느 것이 중요합니까? 『맹자』 「告子」

* 近來安否問如何: 근래의 안부를 묻자오니 어떠십니까? 「夢魂」

| 1인칭 | 2인칭 |

| 余, 我, 予, 吾, 己, 朕, 小人, 寡人, 不佞, 不肖, 身 | 汝, 女, 子, 若, 而, 爾, 乃, 君, 公, 先生, 卿 |

| 3인칭 | 부정칭 |

| 其, 彼, 他, 渠, 伊 | 或, 某, 誰, 孰 |

| 지시 | 의문 |

| 이것: 此, 是, 斯 그것: 其, 之, 厥 저것: 彼 기타: 各, 咸, 皆 |

誰, 孰, 何, 安 |

3. 수사(數詞)

사물의 수량(數量)이나 차례를 나타내는 단어

* 백옥만이천 일일조점훼(白玉萬二千 一一遭點毁): 백옥 같은 일만이천 봉이 점으로 만나 뭉그러지네. 「觀鄭元伯霧中畫毗盧峯」

* 양아세공전오백(兩兒歲貢錢五百): 두 아이 한 해에 돈 500을 공납하고 나니 「奉旨廉察到積城村舍作」

4. 동사(動詞)

사람이나 사물의 동작, 행위, 심리 활동, 소유, 존재 등을 나타내는 단어

일반적으로 문장 속의 서술어 성분으로 활용되는 글자입니다.

* 擧槍射之: 총을 꺼내 그를 쐈다. 『韶濩堂集』

* 溫故而知新: 옛 것을 익혀서 새 것을 안다. 『논어』 「위정」

* 徐以一言條析之: 천천히 하나의 말로 그것들을 조리 있게 분석했다.『鶴峰集』

5. 형용사(形容詞)

사람이나 사물의 성질 또는 상태를 나타내는 단어

문장 속에서 수식어 역할을 하는 경우와 서술어 성분으로 사용되는 경우가 있습니다.

1. 수식어 역할

문장 속에서 명사를 수식하는 수식어 역할의 경우입니다.

* 同病相憐: 같은 병을 갖은 사람끼리 서로 불쌍하게 여긴다. 「崔陟傳」

2. 서술어 역할

문장 속에서 서술어 성분으로 사용되는 경우입니다.

* 少年易老學難成: 소년은 늙기가 쉽고 학문은 이루기가 어렵다 .

6. 부사(副詞)

동사나 형용사 또는 다른 부사를 수식하여 정도, 범위, 시간, 부정 등을 나타내는 단어

특히 문장의 의미를 결정하는 중요한 요소로 활용되기에 주의해서 이해해야 하고, 서술어 앞에서 부사어로 활용됩니다(부사는 허사로 분류하는 학술적 주장도 있음).

● 정도

◇ 대표글자 - 最(가장), 甚(매우), 大(크게), 至(지극히), 益(더욱), 必(반드시), 尙(아직도), 常(항상)

* 必援筆箚記: 반드시 붓을 들고 기록했다. 『過庭錄』

* 非至文也: 지극한 문장이 아니다. 『小華詩評』

● 시간

시제의 개념이 없는 한문에서는 서술어 앞에 시간을 의미하는 부사를 사용해서 시간적 개념을 표현합니다.

[과거] 이미: 已, 旣 / 일찍이: 嘗, 曾

[현재] 方(바야흐로), 今(이제), 始(비로소), 遂(마침내)

[미래] 장차: 將, 且

* 愚嘗病焉: 내가 일찍이 안타깝게 여겼다.(『北軒集』)

* 至今千餘年不死: 이제까지 천여 년 동안 죽지 않았다.(『順興誌』)

● 의문

의문부사들은 모두 반어문(反語文)을 만드는 역할을 하기 때문에 주의해서 이해해야 합니다. 빈도수로는 ‘하(何)’, ‘기(豈)’ 등이 주로 많이 쓰이고, 보통 서술어 앞에 사용되는 것으로 의문문과 구별하면서 의문종결사 ‘호(乎)’ 등과 호응합니다.

◇ 대표글자 – 하(何), 기(豈), 안(安), 언(焉), 녕(寧), 호(胡), 해(奚), 갈(曷), 용(庸) 등

* 王侯將相 寧有種乎: 왕과 제후와 장수와 정승이 어찌 종자가 있는가? 『十八史略』

* 焉用稼: 어찌 농사짓는 것을 쓰겠는가? 『論語』 「子路」

● 한정

한정부사는 한정문(限定文)을 만드는 역할을 하고, 한정종결사 ‘이(耳)’ 등과 호응합니다. ◇ 대표글자 - 다만: 단(但), 지(只), 직(直), 도(徒) / 오직: 유(惟), 유(唯), 유(維) / 유독: 독(獨) 등

* 直不百步耳 是亦走也: 다만 백보가 아닐 뿐이지, 이 또한 도주한 것이다. 『맹자』 「양혜왕」

* 其用力只在蒸撼 : 그가 힘을 쓴 것은 다만 증(蒸)자와 감(撼)자에 있다. 『惺叟詩話』

● 가정

가정부사는 가정문(假定文)을 만드는 역할을 하며, 접속사 ‘즉(則)’과 호응합니다. ◇ 대표글자 - 만약: 약(若), 여(如) / 비록: 수(雖), 종(縱) 등

* 若能入而國武庫: 만약 당신의 나라 무기고에 들어간다면 『三國史記』

* 塞翁雖失馬: 변방 늙은이 비록 말을 잃었다 해도. 「遆職後」

● 강조

◇ 대표글자 – 하물며: 황(況), 신(矧) / 역(亦, 또한), 유(猶, 오히려)

* 矧冀其自考而自行哉: 하물며 스스로 고찰하여 스스로 행하길 바람에랴. 「牧民心書序」

▲ 문장에 자주 등장하는 副詞(부사)

차라리~일지언정: 寧

혹시: 或

오히려: 尙, 猶 등

감히: 敢

다시(거듭): 復, 再, 更, 重 등

도리어: 反, 還, 却 등

모두(다): 皆, 咸 등

마침내(드디어): 終, 畢, 竟, 遂, 卒 등

진실로: 良, 信, 誠, 固, 苟 등

마땅히(응당, 모름지기): 當, 宜, 須 등

무릇(대개): 凡, 夫 등

7. 개사(介詞)

일반적으로 명사나 대명사 등 명사류(名詞類) 앞에 놓여 그 명사류를 서술어와 연결해주면서 처소, 대상, 도구, 시간, 원인, 비교 등의 뜻을 나타내는 단어

전치사(前置詞)와 후치사(後置詞)로 나뉜다.

전치사(前置詞)

문장 속의 위치로 인하여 전치사(前置詞)라는 명칭을 사용했지만, 일반적으로는 개사(介辭)라 불립니다. 문장 속에서 명사의 앞에 놓여 문장의 흐름을 이어주는 중요한 역할을 합니다.

1. 일반 전치사(於, 于, 乎)

‘서술어+於+목적어’의 구조로 사용되는데, 특히 일반적인 의미와 비교의 의미로 사용되는 것을 유의해야 합니다.

● 처소, 출발, 대상

* 繞壁而轉 至于生所坐處: 벽을 돌아오더니 심생이 앉은 곳에 이르렀다. 「沈生傳」

* 皆根於天具於性而然者: 모두 선천적인 것에 근본하고 성품에 갖춰져 그러한 것이다. 『北軒集』

● 비교

* 苛政猛於虎: 가혹한 정치는 호랑이보다 무섭다. 「捕蛇者說」

* 則無望民之多於鄰國也: 백성들이 이웃나라보다 많아지길 바라지 마소서. 『맹자』 「양혜왕」상3

● 피동

* 勞心者治人 勞力者治於人: 마음을 수고롭게 하는 사람은 남을 다스리고, 힘을 수고롭게 하는 사람은 남에게 다스림을 당한다. 『孟子』 「滕文公」

2. 전성 전치사

◇ 대표글자 - ~부터: 自, 由, 從 / 與(~와 더불어) / 以(~로써) / 爲(위하여) 등

● 출발 - 自, 由, 從

* 有朋自遠方來: 친구가 먼 곳으로부터 찾아온다. 『논어』 「학이」

* 自天而降乎 從地而出乎: 하늘로부터 내려왔느냐? 땅으로부터 나왔느냐?

◑ 숙어 활용 - 自~至: ~로부터 ~까지

* 自昏至夜: 저녁부터 밤까지

● 동반 - 與

* 與民同樂: 백성과 더불어 함께 즐긴다. 『맹자』 「梁惠王」

* 與文字 不相流通: 문자와 더불어 서로 소통되지 않는다.

▲ 與의 다른 쓰임 .

1) 접속사 - “-와”:

2) 종결사 - “-냐?”: 仲由冉求可謂大臣與? 『논어』 「先進」

3) 동사 - “주다, 참여하다”: 吾不與祭 如不祭 『논어』 「팔일」

4) 與其~(寧) - “~하기 보다는”: 禮與其奢也 寧儉 『논어』 「팔일」

● 기구

以는 “~로써”로 해석합니다.

* 孟母以刀 斷其織: 맹모는 칼로써 베를 잘라버렸다. 「斷機之敎」

● 자격

以는 “~로서”로 해석합니다.

* 始懷王以宋義爲上將: 회왕은 송의로서 상장군으로 삼았다. 「范增論」

* 以의 구조는 ‘以+명사류+서술어’로 사용되며, ‘~로써 ~하다’는 의미로 해석하는데, 한문 문장에서는 기구격과 자격격의 의미를 구별하지 않아도 됩니다. 혹은 ‘서술어+以+명사류(使臣以禮)’의 구조도 보이는데, 이는 관용적인 의미입니다.

◑ 숙어 활용 (以~爲: ~로써 ~을 삼다, ~를 ~로 여기다)

* 子以我爲不信: 네가 나를 불신하는 것으로 여긴다.

* 見寢石 以爲伏虎: 침석을 보고 엎드린 호랑이로 여겼다. 「中石沒鏃」

▲ 以의 다른 쓰임 1) 접속사 - “그래서”: ‘以+서술어’의 구조일 때 사용되는데, 而와 유사한 의미입니다.

2) 명사 - “이유, 까닭”: 古人秉燭夜遊 良有以也. 「春夜宴桃李園序」

3) 동사 - “때문이다”: 以所聞於儒先之敎者熟也. 「題孔子像於芝佛院」

후치사(後置詞)

후치사는 명사의 뒤에 놓이는 경우인 ‘지(之)’를 의미하는데, 학계에서는 ‘지(之)’에 대한 문법적 분석에 많은 이설(異說)을 내놓고 있습니다. 특히 ‘지(之)’의 조사(助詞) 성격은 한문에서 있을 수 없다고 보는 견해도 있습니다. 여기서는 초학자가 ‘지(之)’를 분류해서 이해하기 쉬운 수준에서 간단하게 정리하겠습니다. 각 쓰임에 대한 구별 방법은 ‘지(之)’의 앞뒤에 어떤 성분의 글자가 오는지를 확인하면 됩니다.

● 주격 - ~이, ~가

* 不病人之不己知也: 남이 자기를 알아주지 않는 걸 병으로 여기지 않는다. 『논어』 「衛靈公」

* 恐他人之買食生病也: 다른 사람이 사먹고 병이 생겼다. 『海東續小學』

● 관형격 - ~의, ~하는

* 人之患在好爲人師: 사람의 근심은 남의 스승 되기를 좋아한다는 데에 있다. 『맹자』 「이루」

* 寧無不平之心乎: 어찌 불평하는 마음이 없겠는가? 『芝峰類說』

● 목적격 - ~을

* 天命之謂性 : 하늘이 명한 것, 그것을 性이라고 말한다. 『중용』 1장

# 謂+之: ‘之’는 대명사인 목적어 성분입니다.

* 方可謂之人矣: 비로소 이것을 사람이라 말할 수 있다.

▲ 之의 다른 쓰임

1) 대명사 - “이것, 그것”: 구조는 ‘서술어+之’의 형태인데, 일반적으로 문장 속에서 ‘之’ 뒤에 글자가 없는 경우는 거의 대명사로 쓰인 것입니다. 또한 독해할 때는 해석을 안 해도 관계가 없는 경우가 많습니다.

* 從而和之: 따르며 그것에 화답했다. 「陶隱文集序」

2) 동사 - “가다”: ‘가다’의 의미로 사용되는 경우는 극히 적습니다.

* 孟子之平陸: 맹자가 평륙에 가다. 『맹자』 「공손추」

◇ 전성 후치사 - 也, 乎, 者: 일종의 강조 역할로 사용되고, 해석하지 않습니다.

* 農者天下之大本也: 농업은 천하의 큰 근본이다.

* 是日也放聲大哭: 이 날 목놓아 크게 우노라.

8. 접속사(接續詞)

단어와 단어, 어구(語句)와 어구, 문장과 문장 등을 서로 이어주는 역할을 하는 단어

말을 이어주는 역할을 하는 접속사들은 문장의 흐름을 이해하는 중요한 역할을 하며, 문장의 종류를 결정하는 요소로 사용되는 경우도 있습니다.

1. 일반 접속사

● 단어 + 단어

여(與), 급(及): 대칭적인 단어나 구를 연결하는 역할을 합니다.

* 富與貴 人之所欲也: 부와 귀는 사람이 욕구하는 것이다. 『논어』 「里仁」

* 予及女偕亡: 나와 너 함께 망하자. 『孟子』 「梁惠王」

● 용언 + 용언

而, 且: 절 이상 문장을 연결하는 역할을 하는데, 반드시 서술어 성분의 글자를 연결하기 때문에 독해에 유의해야 합니다.

* 說而不繹: 기뻐하기만 하고 실마리를 찾지 않는다. 『論語』 「子罕」

* 仁且智(인차지) : 어질고 또한 지혜롭다. 『孟子』 「公孫丑」

● 문장 + 문장 : 故(그러므로), 然(그러나) 등

* 吾小也賤 故能多藝: 나는 어릴 적에 빈천했다. 그러므로 많은 재주에 능했다. 『論語』 「子罕」

2. 부사적 접속사

● 순접

而(그리고, 그래서), 以(그래서), 然則(그렇다면), 然後(그런 뒤에), 以後(이후), 乃(이에)

* 學而時習之 不亦說乎: 배우고 때때로 익히면 또한 기쁘지 않겠는가? 『論語』 「學而」

* 殺身以成仁: 자신을 희생해서 인을 이룬다. 『논어』 「위령공」

* 世有伯樂 然後有千里馬: 세상에 ‘백락’이 있은 연후에야 천리마도 있다. 『古文眞寶』

● 역접

而(그러나,그렇지만), 然(그러나), 抑(아니면)

* 苟能法古而知變: 옛 것을 본받되 변화시킬 줄 안다. 「楚亭集序」

* 抑而强與: 아니면 네가 추구해야할 강함인가? 『중용』 10장

● 가정

則(~하면): 가정접속사는 서술어 성분의 글자를 연결합니다.

* 見小利 則大事不成: 작은 이익에 한 눈 판다면 큰 일이 완성되지 못한다. 『논어』 「자로」

● 인과관계

故(그러므로), 是以(이 때문에), 是故(이러한 까닭으로), 於是(이에), 則(~다면) 등: 주로 문장의 앞에 놓여 글의 의미상 앞 문장의 원인(原因)을 뒷 문장의 결과(結果)로 이어주는 역할을 합니다.

* 河海不擇細流 故能就其深: 강과 바다는 가는 물 흐름도 가리지 않았기 때문에 그 깊음에 나아갈 수 있었다. 「上秦皇逐客書」

9. 어조사(語助詞)

단어나 어구 또는 문장의 앞, 가운데나 뒤에 와서 문법적인 의미나 어기(語氣) 등을 나타내는 단어

종결사는 단순하게 문장의 끝에 놓이기만 하는 것이 아니라 역시 문장의 종류를 결정하는 중요한 요소로 활용됩니다.

● 단정, 지정, 서술

평서문(平敍文)의 종결사로 사용하는데, 큰 의미를 지니지는 않습니다. 의문문에 사용되는 경우는 의문종결사가 되기도 합니다.

◇ 대표글자 – 야(也), 의(矣), 언(焉) 등

* 閉戶先生來也: 폐호선생이 온다. 「楚國先賢傳」

* 今夕盡矣: 오늘 밤에 모두 끝납니다. 「雲英傳」

* 三人行 必有我師焉: 세 사람이 가는 곳에는 반드시 나의 스승이 있다. 『논어』 「술이」

▲ 언(焉)은 ‘어차(於此)’, ‘어지(於之)’의 의미로 쓰이기도 합니다.

* 以其術行其志 無不獲焉: 의술로 뜻을 행함에 여기에서 얻지 못함이 없다. 『耳溪集』

▲ ‘막강(莫强)하다’는 의미는 본래 ‘막강언(莫强焉)’에서 나온 말입니다. 곧 ‘막강언(莫强焉)’은 ‘막강어차(莫强於此)’의 의미라서 “이것보다 강한 것이 없다.”는 의미로 “가장 강하다”는 뜻이 됩니다.

● 의문

의문문과 반어문의 종결사로 사용되면서 서술어와 호응됩니다.

◇ 대표글자 – 호(乎), 야(耶), 여(與), 여(歟), 재(哉), 저(諸) 등

* 卯君曾不聞知耶: 아우는 일찍이 들어 알지 않는가. 『小華詩評』

* 他日吾言其忽諸: 다른 날에 나의 말을 소홀히 하겠느냐. 「題宗孫詩卷」

▲ ‘諸’는 ‘제’의 발음에 ‘여러’라는 뜻이지만, 허자(虛字)로 쓰일 때는 ‘저’라 발음되고 아래의 두 가지 쓰임이 있습니다.

1) 문장 중간에 위치할 때(=之於) - 대명사를 포함한 ‘어(於)’의 쓰임입니다.

* 投諸江而忘之: 강에 던져서 그것을 잊다. 『新增東國輿地勝覽』

2) 문장 끝에 위치할 때(=之乎) - 대명사를 포함한 의문종결사 ‘乎’의 쓰임입니다.

* 聞斯行諸: 이것을 들으면 실행해야 합니까? 『논어』 「선진」

● 한정

한정종결사는 한정문에 사용되고 한정부사 ‘단(但)’, ‘지(只)’ 등과 호응됩니다.

◇ 대표글자 – 이(耳), 이이(而已), 이이의(而已矣), 이(爾), 이(已), 야이(也已) 등

* 辭達而已矣: 말이란 전달되면 그뿐이다. 『論語』 「衛靈公」

* 攻乎異端 斯害也已: 이단을 공격하면 이것이 해가 될 뿐이다. 『論語』 「爲政」

10. 감탄사(感歎詞)

문장의 밖에 독립적으로 놓여 화자(話者)의 부름, 느낌, 놀람이나 응답을 나타내는 단어

감탄사는 독립어(獨立語)로 떨어져 문장 앞에 사용되기 때문에 일반적으로 구별하기는 쉽습니다. 해석은 “아!”라고 탄식하는 표현입니다.

◇ 대표 글자 : 오(惡), 어(於), 오호(嗚呼), 희(噫), 어호(於乎), 차호(嗟乎) 등

* 惡 是何言也(오 시하언야) : 아! 이것이 무슨 말인가? 『孟子』 「公孫丑」

11. 기타(其他)

● 가능(可能)

◇ 대표글자 - [ ~할 수 있다, ~할 만하다] 가(可), 능(能), 득(得), 족(足), 가이(可以), 족이(足以), 득이(得以) 등

* 夫婦之不肖 可以能行焉(부부지불초 가이능행언) : 부부의 부족함으로도 행할 수 있다. 『중용』 12장

* 足以保四海(족이보사해) : 온 세상을 보존할 수 있다. 『맹자』 「양혜왕」

* 溫故而知新 可以爲師矣(온고이지신 가이위사의) : 옛 것을 익혀 새 것을 안다면 스승이 될 만하다. 『논어』 「위정」

● 부정(否定)

부정보조사는 부정문(否定文)을 만드는 역할을 하는데, ‘비(非, 아니다)’나 ‘무(無, 없다)’ 등은 보조사가 아니고 자체가 서술어 성분으로 사용됩니다.

대표글자 - [아니다, 없다] 불(不), 불(弗), 미(未), 막(莫)

* 不爲也 非不能也(불위야 비불능야) : 하지 않는 것이지 할 수 없는 것이 아니다. 『맹자』 「양혜왕」

* 我未見好仁者(아미견호인자) : 나는 아직 인을 좋아하는 사람을 보지 못했다. 『논어』 「이인」

● 금지(禁止)

금지보조사는 금지문(禁止文)을 만드는 역할을 하는데, 이 보조사가 없으면 금지문이 성립되지 않습니다.

대표글자 - [ ~하지 말라] 물(勿), 무(毋), 무(無), 막(莫), 불(不) 등

* 過則勿憚改(과즉물탄개) : 허물이 있다면 고치기를 꺼리지 말라. 『논어』 「학이」

* 無道人之短(무도인지단) : 남의 단점을 말하지 말라.

● 사동(使動)

사동보조사는 사동문(使動文, 使役文)을 만드는 역할을 하며, 보조사 뒤에 바로 서술어 성분이 위치하지 않고 시키는 대상이 먼저 옵니다.

대표글자 - [ ~로 하여금] : 사(使), 령(令), 교(敎) 등

* 天帝使我長百獸(천제사아장백수) : 천제께서 나로 하여금 온갖 짐승들의 우두머리를 하게 하셨다. 『전국책』 「초책」

* 賢婦令夫貴(현부영부귀) : 현명한 아내는 남편으로 하여금 귀하게 만든다. 『명심보감』

● 피동(被動)

피동보조사는 피동문(被動文)을 만드는 역할을 하며, 숙어로 활용되는 경우도 있습니다.[爲~所~: ~에게 ~를 당하다]

대표글자 - [ ~을 당하다] 피(被), 견(見), 위(爲), 소(所) 등

* 匹夫見辱 拔劍而起(필부견욕 발검이기) : 필부가 욕 을 당하면 칼을 뽑고 일어선다.

* 身爲宋國笑(신위송국소) : 자신은 송나라에 웃음거리가 되었다.{비웃음을 당하다} 『한비자』 「오두」

* 好憎人者 亦爲人所憎(호증인자 역위인소증) : 남을 미워하기 좋아하는 사람은 또한 남에게 미움을 당한다.

● 원망(願望), 미래

바램이나 미래의 의미를 지닌 글자입니다.

대표글자 – 장(將, 장차 ~하려 하다), 욕(欲, ~하고자 하다), 원(願, 원컨대), 청(請(, 청컨대) 등

* 樹欲靜而風不止(수욕정이풍부지) : 나무는 고요하고자 하나 바람이 그치지 않는다.

* 請以戰喩(청이전유) : 청컨대, 전쟁으로써 비유 들고자 합니다. 『맹자』 「양혜왕」

● 당위(當爲)

당연하다는 의미를 지닌 글자들입니다.

대표글자 – 당(當, 마땅히), 의(宜, 마땅히), 응(應, 응당), 수(須, 모름지기) 등

* 人須自省察(인수자성찰) : 사람은 모름지기 스스로 성찰해야 한다.

* 臣宜從病甚(신의종 병심) : 신은 마땅히 따라야 하나 병이 심합니다.