23. 형이상학이라는 깊은 늪

논변 이야기

그대와 내가 논변을 하고 있다고 해보자. 그대가 나를 이기고 내가 그대를 이기지 못했다면, 그대가 정말로 옳고 나는 정말 그른 것일까? 반대로 내가 그대를 이기고 그대가 나를 이기지 못했다면, 내가 정말로 옳고 그대는 정말 그른 것일까? 아니면 그대와 나 둘 중 하나는 옳고 나머지 하나는 그른 것일까? 아니면 그대와 나 모두 옳거나 혹은 그대와 나 모두 그른 것일까? 나나 그대가 살펴 알 수가 없다면 다른 제삼자도 깜깜하기 만할 것이다. 우리는 누구를 불러 옳고 그름을 판정하도록 해야 할까? 그대와 의견이 같은 사람에게 판정하라고 해야 할까? 이미 그대와 의견이 같은데, 어떻게 그가 판정할 수 있겠는가? 나와 의견이 같은 사람에게 판정하라고 해야 할까? 이미 나와 의견이 같은데, 어떻게 그가 판정할 수 있겠는가? 나나 그대와 의견이 다른 사람에게 판정하라고 해야 할까? 이미 나나 그대와 의견이 다른데, 그가 어떻게 판정할 수 있겠는가? 나나 그대와 의견이 같은 사람에게 판정하라고 해야 할까? 이미 나나 그대와 의견이 같은데, 그가 어떻게 판정할 수 있겠는가? 그렇다면 나나 그대나 제삼자가 모두 살펴 알 수가 없으니, 다른 누군가를 기다려야 하는 것일까?

旣使我與若辯矣, 若勝我, 我不若勝, 若果是也? 我果非也耶? 我勝若, 若不吾勝, 我果是也? 而果非也耶? 其或是也? 其或非也耶? 其俱是也? 其俱非也耶? 我與若不能相知也. 則人固受其黮闇, 吾誰使正之? 使同乎若者正之, 旣與若同矣, 惡能正之? 使同乎我者正之, 旣同乎我矣, 惡能正之? 使異乎我與若者正之, 旣異乎我與若矣, 惡能正之? 使同乎我與若者正之, 旣同乎我與若矣, 惡能正之? 然則我與若與人俱不能相知也, 而待彼也耶?” 「제물론」 23

현실을 부정하는 형이상학의 위험성

아는 것에서 알지 못하는 것을 혹은 경험한 것에서 경험하지 못하는 것을 추론하는 것! 바로 학자적 이성입니다. 어느 경우든 추론은 실제 알거나 경험하게 되는 진실과는 거리가 있을 수 밖에 없습니다. 우리는 추론을 통해 상상한 것 속에 빠져 허우적댈 수 있을 뿐만 아니라, 이 상상한 것이 선입견이 되어 진실과 마주치는 것을 방해하기 쉬우니까요. 사실 평범한 사람들도 자신이 할 줄 아는 것이나 몸소 경험한 것에서 추론합니다. 이 경우 추론은 나름 리얼리티를 가집니다. 지배 질서에 적응할 수 밖에 없는 과정에서 생기는 불안과 절망, 혹은 기성세대에 대한 저항의식은 세대를 뛰어넘어 젊은이들의 상징입니다. 그렇지만 젊은 시절 자신이 겪은 경험을 통해 요즘 젊은이들의 내면을 추론하는 경우 오류는 불가피합니다. 정치경제학적 환경이 변했기에 기성세대가 젊은 세대의 내면을 바로 이해하는 것은 힘드니까요. 하지만 기성세대가 젊은이들을 이해할 희망은 있습니다. 자신들이 추론한 것이 젊은이들에게 맞는지 살펴 오류 가능성을 줄일 수 있기 때문입니다. 책이나 전언을 통한 간접적인 앎이나 남의 경험을 토대로 이루어진 추론은 직접적인 삶과 자기 경험으로부터 얻어진 추론보다 상황이 더 나쁩니다. 최소한의 리얼리티도 없는 이런 추론을 통해 우리는 실제와 더 멀어질 수 있고 그만큼 우리 삶은 더 난처해질 수 있을 겁니다. 그러나 이 경우에도 희망은 있습니다. 추론된 것은 실제 삶을 통해 수정되거나 검증될 여지가 여전히 있으니까요.

문제는 검증되거나 반박될 가능성이 별로 없는 추론도 있다는 겁니다. 종교적 추론이나 형이상학적인 추론이 이에 해당합니다. 사후 세계가 존재한다고 주장해도 이를 살펴 확인할 가능성은 제로에 가깝습니다. 논리적으로 사후 세계는 살아서는 경험할 수 없기 때문입니다. 간혹 죽기 직전에 되살아난 임사 체험을 강조하며 사후 세계를 경험했다고 흥분하는 사람이 있습니다. 그러나 임사 체험이란 냉정히 말해 죽지 않았기에 가능한 경험일 뿐입니다. 마찬가지로 신이나 불멸하는 영혼도 검증하기란 거의 불가능하죠. 형이상학적 추론도 마찬가지입니다. 인간의 본성에 대한 극단적인 주장, 성선론(性善論)과 성악론(性惡論)을 보세요. 인간의 본성 자체가 경험으로 확인할 수 없기에 이런 대립적인 주장이 팽팽히 맞서는 겁니다. 그저 양측은 현실 인간의 모습들 중 선한 측면을 강조하거나 이기적인 측면을 강조하고 있을 뿐, 인간의 본성 자체에 대해 막연하기만 하죠. 흥미로운 것은 성선론이 국가의 개입에 반대하며 개인의 자율성을 긍정한다면 성악론은 국가의 공권력이나 사회의 훈육을 긍정하며 개인의 자율성을 부정한다는 데 있습니다. 인간의 자유의지에 대한 이야기도 마찬가지입니다. 자유의지도 완전히 막연한 논의입니다. 사실 자유의지론은 어떤 범죄를 저지른 사람에게 그 책임을 전적으로 그에게 부가하기 위해 만든 논의입니다. 한마디로 사법적이거나 종교적 처벌을 정당화하기 위해 만든 논의가 자유의지론이라는 것입니다. 지금도 법정에서는 검사와 변호사가 다투고 있습니다. 검사는 피고가 자유롭게 범죄를 저질렀다고 주장하고, 변호사는 피고가 다른 이유로, 즉 자유롭지 않은 상태에서 범죄를 저질렀다고 주장하지요. 그래도 인간이나 사물의 본질이나 근거에 대한 이런 추론은 나름 상태가 좋습니다. 우리는 경험을 통해 인간과 사물의 상태를 엿볼 수 있으니까요.

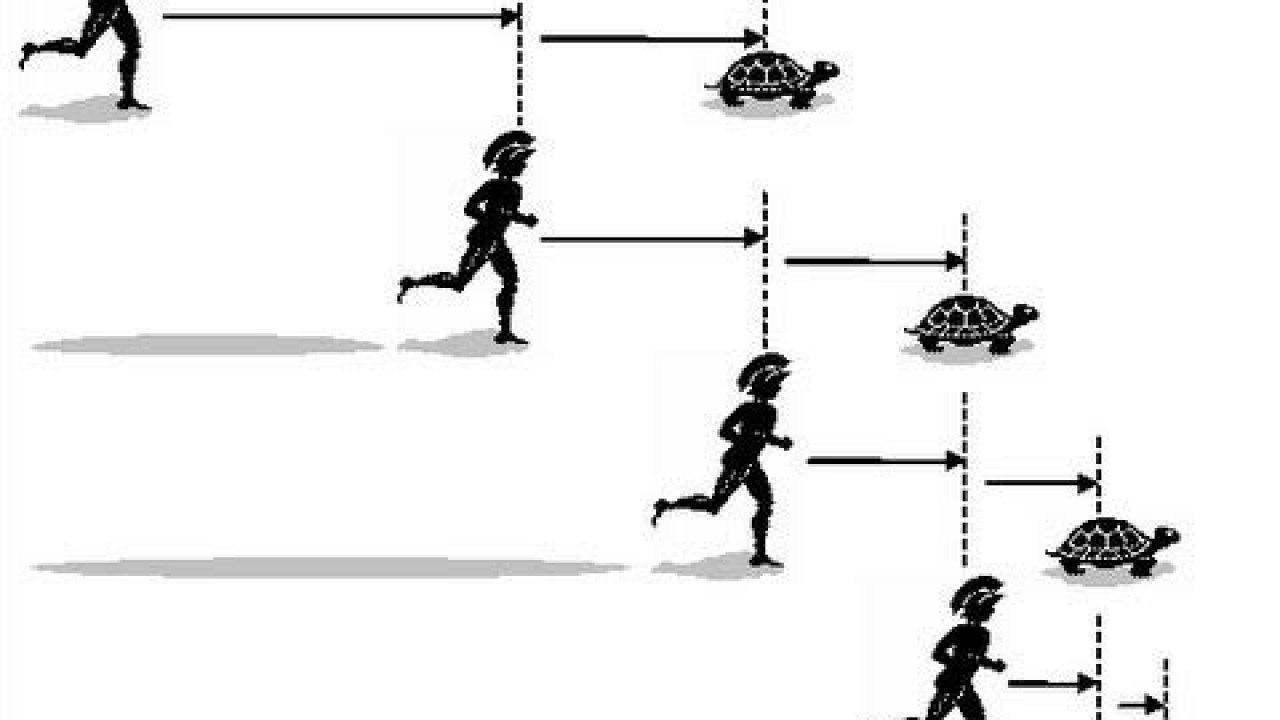

정말 위험한 것은 현실적 경험 세계를 하나의 착각으로 보는 형이상학적 입장입니다. 현실을 설명한다거나 그에 근거를 제공한다고 자임하는 형이상학은 현실로 그 유효성과 타당성이 검증될 수 있습니다. 마치 자연과학의 이론처럼 말입니다. 그러나 현실을 부정하는 형이상학은 현실에 기대어 검토할 수도 없습니다. 예를 들어, 달리기를 해서는 아킬레스가 거북이를 결코 추월할 수 없다는 제논(Xenon, BC 495?~BC 430?)의 역설을 보세요. 아킬레스가 거북이보다 열 배 빠르다고 하고, 거북이는 아킬레스보다 100미터 앞에서 출발하는 경주를 가정해봅시다. 가장 날랜 그리스 전쟁 영웅에게 불리한 조건을 건 달리기 경주입 니다. 경주가 시작되고 아킬레스가 원래 거북이가 있던 100미터 앞까지 뛰었다면, 거북이는 출발점에서 10미터 앞으로 이동했을 겁니다. 그다음 아킬레스가 10미터 앞으로 이동하면 거북이는 1미터 앞으로 이동하게 될 겁니다. 이런 식으로 계속 진행되면 아킬레스와 거북이 사이의 간격은 좁혀들지만 결코 아킬레스가 거북이를 추월할 수 없다는 결론이 도출됩니다. 제논의 추론을 받아들이는 순간 우리는 눈앞의 운동들, 즉 현실 세계를 부정하게 되죠, 현실에서는 아킬레스가 거북이를 가볍게 추월할 테니까요. 논리적으로는 맞는 것처럼 보이기에 우리는 눈앞의 경험을 부정하게 됩니다. 운동은 신기루처럼 우리의 시각적 착각이라고 말입니다. 사실 속도 개념이 도입되면서, 제논의 역설은 잘못된 논증이라고 판명됩니다. 뉴턴(Issac Newton, 1642~1726)과 라이프니츠가 운동에 시간 개념을 도입했기에 가능했던 일이죠. 논리의 세계 혹은 생각의 세계가 현실의 세계나 경험의 세계와 분리될 수 있다는 사실을 보여주는 생생한 사례입니다. 사실 이런 일이 철학에서만 벌어지는 것은 아닙니다. 법정에서도 어어 하는 순간, 범죄자가 분명한데 무죄를 선고받거나 감형되는 경우가 있으니까요. 법조문들 사이의 모순을 파고든 비싼 변호사가 말재주를 부린 탓입니다. 그래서 실제로는 유죄인데 법적으로는 무죄가 되는 황당한 경우도 벌어지죠. 말재주나 논리가 부족한 일반인으로서는 답답한 노릇입니다.

모두 옳거나 모두 그른 것일까

「제물론」편에 등장하는 ‘논변 이야기’는 “그대와 내가 변을 하고 있다고 해보자”라는 말로 시작합니다. 여기서 논변으로 번역된 ‘변(辨)’이라는 글자가 매우 중요합니다. ‘칼로 쪼개 나누다’라는 뜻의 변(辨)이라는 글자에 들어 있는 도(刂)를 빼고 그 자리에 언(言)을 넣어 만든 글자가 바로 변(辯)입니다. 칼로 썩은 부분을 도려내 괜찮은 부분을 얻으려는 것처럼, 말로 그른 부분을 잘라내 옳은 부분을 건지겠다는 의지입니다. 논변은 일상적인 논쟁이나 말다툼을 의미하기도 하지만, 구체적으로는 경험으로 확인하거나 검증하기 어려운 형이상학적 논변을 의미합니다. 특히 「제물론」편에서 장자가 문제 삼고 있는 논변은 형이상학적이고 사변적이라는 점을 잊어서는 안 됩니다. 다시 말해 아는 것과 경험한 것으로부터 실제 삶에서 확인하기 어려운 것을 추론하고, 그 추론된 것을 옳다고 주장하는 것이 바로 장자가 말하는 논변이라는 것입니다. 실제로 『장자』 「천하」 편을 보면 장자가 변하는 사람, 즉 변자(辯者)들의 논변이라고 열거하는 주장은 대개 형이상학적입니다. 예를 들어 “한 자 길이의 지팡이를 매일 반으로 잘라도 그 작업은 영원히 그칠 수가 없다[一尺之棰, 日取其半, 萬世不竭]”고 익명의 변자가 주장했던 논변을 생각해볼 수 있습니다. 흥미로운 것은 바로 이 주장이 혜시의 주장을 논박하기 위해 등장한다는 사실입니다. 『장자』 「천하」 편에 소개된 혜시의 유명한 명제들, ‘역물’이라는 테마로 소개된 열 개 명제들 중에는 “두께가 없는 것은 쌓을 수 없지만, 그 크기는 천 리나 된다[無厚不可積, 其大千里]”는 명제가 있습니다. 익명의 변자는 혜시의 이 주장에 대립되는 논변을 만든 것입니다. 이제 막연해 보이는 장자의 논변 이야기가 생생해집니다. 혜시는 크기나 길이에 대해 일종의 원자 개념을 도입합니다. 바로 “두께가 없는 것”이라는 생각입니다. 그러니까 천 리의 길이를 가진 끈이 있다고 해봅시다. 혜시는 이 끈을 계속 자르다 보면 더 이상 자를 수 없는 최소의 단위에 이른다고 생각합니다. 그 최소 단위는 두께가 없습니다. 그러니 더 이상 자를 수가 없죠. 반면 익명의 변자는 두께가 없는 최소 단위 혹은 원자와 같은 길이를 상정하지 않습니다. 칼이나 가위가 문제일 뿐, 한자 길이의 지팡이는 이론적으로 계속 반으로 자를 수 있다는 겁니다. 두께가 있는 것을 구성하는 것은 두께가 있을 수밖에는 없다는 입장입니다. 익명의 변자는 두께가 없는 것이 모여서는 두께가 있는 것을 만들 수 없다고 생각하는 셈이죠. 이것은 두께가 없는 원자적 길이가 모이면 천리 길이의 두께가 있는 끈을 만든다는 혜시의 입장과 대립됩니다. 혜시가 옳을까요, 아니면 익명의 변자가 옳을까요? 둘 다 옳을까요, 아니면 둘 다 그를까요? 바로 이것이 장자가 생각하고 있던 논변 혹은 논쟁의 상황입니다. “그대와 내가 논변을 하고 있다고 해보자. 그대가 나를 이기고 내가 그대를 이기지 못했다면, 그대가 정말로 옳고 나는 정말 그른 것 일까? 반대로 내가 그대를 이기고 그대가 나를 이기지 못했다면, 내가 정말로 옳고 그대는 정말 그른 것일까? 아니면 그대와 나 둘 중 하나는 옳고 나머지 하나는 그른 것일까? 아니면 그대와 나 모두 옳거나, 혹은 그대와 나 모두 그른 것일까?”

중요한 것은 혜시나 그 반대자 모두 자신의 주장이 옳은지 확인할 수 없다는 사실입니다. 더 이상 자를 수 없는 최소 길이가 존재한다는 주장이나 그런 최소 길이는 존재하지 않는다는 주장은 논리적 추론 혹은 형이상학적 사변의 결과물이기 때문이죠. 혜시는 천 리 길이의 끈을 잘라 두께가 없는 최소 길이에 이른 적이 없고, 반대자 또한 한 자의 지팡이를 매일 반으로 쪼개는 작업을 영원히 수행할 수 없습니다. 그래서 혜시는 속으로 반대자가 옳을 수도 있다고 생각할 수 있고, 반대자 역시 혜시가 옳을 수도 있다고 생각할 수 있습니다. 하지만 혜시나 반대자는 마치 자신이 옳고 상대방이 그르다는 식으로 대립합니다. 자신의 주장이나 상대방의 주장이 모두 경험으로 검증하기 어렵기 때문입니다. 이 점에서 혜시와 익명의 변자 사이의 논쟁은 아킬레스와 거북이에 대한 제논의 역설보다 심각한 데가 있습니다. 최소한 거북이와 달리기 시합을 하면, 아킬레스는 어렵지 않게 거북이를 추월할 테니 말입니다. 어쨌든 대립이 심해지면 혜시나 반대자는 이제 스스로 긴가민가하는 생각일지라도 확실한 것으로 밀어붙일 수밖에 없습니다. 무엇이 옳은지 검증하기 어렵다는 것을 알아도 아니 알기에 자신의 주장을 단호하게 밀어붙이는 겁니다. 논변에서 패하면 지식인으로서 자기 평판이 바닥에 추락할 테니까요. 이렇게 진리의 논쟁은 허영의 전쟁이 되고 마는 것입니다. 문제는 혜시나 상대방의 논쟁에 휘말려 어느 한쪽을 편드는 다른 사람들이 생길 수 있다는 데 있습니다. 논쟁이 흥미로워 자발적으로 참여한 사람들도 있을 겁니다. 그러나 많은 경우 자기 편을 확보해 논쟁에서 이기려는 논쟁 주도자들의 여론전이 중요한 역할을 합니다. 확증 불가능한 논쟁에서 이기려고 지식인들은 수적 우위라는 반지성적 행동도 서슴지 않습니다. 여기에 휘말리는 일반인들이 측은할 뿐입니다.

직접 경험하지 않은 것에 대해 침묵하기

형이상학적 논쟁은 감정싸움, 위신싸움, 나아가 지적 헤게모니 싸움으로 비화하고 맙니다. 논쟁 참여자들이 추론한 것이 경험적으로 검증되기 어렵기 때문에 벌어진 해프닝이자 비극입니다. 그래서 “나나 그대가 살펴 알 수가 없다면, 다른 제삼자도 깜깜하기만 할 것이다”라는 장자의 통찰이 중요합니다. 여기서 중요한 것은 “살펴서 안다”고 번역한 “상지(相知)”라는 말입니다. 흔히 주석가들이나 번역자들은 ‘상지’를 ‘서로 안다’고 풀이합니다. 상(相)이라는 한자를 ‘서로’라는 뜻으로 이해했기 때문이죠. 사실 장자 이후에도 동아시아에서 상지는 ‘친구 사이’나 혹은 ‘교제’의 뜻으로 사용되기도 합니다. 그러나 “나나 그대가 서로 알 수 없다면, 다른 제삼자도 깜깜하기만 할 것이다” 혹은 “나나 그대가 친구가 될 수 없다면, 다른 제삼자도 깜깜하기만 할 것이다”라는 풀이는 논변 이야기 전체를 막연하게 만듭니다. 그래서 우리는 ‘상’이라는 글자의 원래 뜻을 생각해봐야 합니다. 갑골문이나 금문을 보면 상은 ‘나무 옆에서 바라보는 눈’을 묘사하는 글자입니다. 그래서 상은 원래 ‘살피다’ ‘감시하다’ 혹은 ‘시찰하다’라는 뜻으로 쓰였습니다. 보는 자는 지배자이고 보이는 자는 피지배자라는 시선의 정치경제학을 떠올려보면, 뙤약볕에서 노동하는 노예를 시원한 나무 그늘 옆에서 감시하는 노예 감독관을 떠올리는 것이 좋습니다. 그래서 갑골문에 눈을 부라리며 감시하는 모습을 묘사한 ‘신(臣)’이라는 글자와 ‘상’이라는 글자는 같은 의미 계열에 속합니다. 지금도 사용하는 재상(宰相)이나 영상(領相)도 이 전통에 이어집니다. 피지배자를 ‘감시하는[相]’ 자들의 우두머리라는 의미니까요. 이런 정치적 의미가 아니더라도 상이라는 글자가 ‘살피다’나 ‘보다’라는 뜻으로 사용되는 관상(觀相)이나 수상(手相)이라는 말도 있다는 사실도 잊지 마세요.

혜시나 익명의 변자는 끈이나 지팡이든 길이를 가진 어떤 것을 계속 반으로 나누면 자신에게 무엇이 남을지 눈으로 살펴 알 수가 없습니다. 두께가 없는 최소 길이라는 막다른 골목에 이를지, 아니면 영원히 나누는 작업을 계속할지는 그저 논리적 요청이나 사변적 결과물일 뿐이죠. 당연히 두 사람의 논쟁에 관심을 가진 제삼자들도 최소 길이가 있는지 없는지 결정할 수 없습니다. 그래서 장자는 “나나 그대가 살펴알 수가 없다면, 다른 제삼자도 깜깜하기만 할 것이다”라고 말했던 겁니다. 논변 이야기의 후반부는 바로 이 제삼자들, 논쟁에 혜시나 그 반대자보다 더 심하게 몰입하는 제삼자들을 다룹니다. 이들은 혜시나 그 반대자의 추종자일 가능성이 많습니다. 이미 이들은 경험적으로 확인되지 않은 최소 길이를 추론했던 혜시나, 그 반대자가 가졌을 최소한의 주저함마저 가지고 있지 않습니다. 그저 이들은 이미 ‘혜시빠’거나 ‘변자빠’일 뿐입니다. 당연히 ‘혜시빠’와 ‘변자빠’ 사이의 논쟁은 혜시나 익명의 변자가 보았으면 황당해할 정도로 더 치열해질 겁니다. 형이상학적 논변이 추종자들이 개입해 더 복잡해진 상황에 대해 장자는 말합니다. “우리는 누구를 불러 옳고 그름을 판정하도록 해야 할까? 그대와 의견이 같은 사람에게 판정하라고 해야 할까? 이미 그대와 의견이 같은데, 어떻게 그가 판정할 수 있겠는가? 나와 의견이 같은 사람에게 판정하라고 해야 할까? 이미 나와 의견이 같은데, 어떻게 그가 판정할 수 있겠는가? 나나 그대와 의견이 다른 사람에게 판정하라고 해야 할까? 이미 나나 그대와 의견이 다른데, 그가 어떻게 판정할 수 있겠는가? 나나 그대와 의견이 같은 사람에게 판정하라고 해야 할까? 이미 나나 그대와 의견이 같은데, 그가 어떻게 판정할 수 있겠는가? 그렇다면 나나 그대나 제삼자가 모두 살펴 알 수가 없으니, 다른 누군가를 기다려야 하는 것일까?”

논변 이야기 후반부의 핵심도 마지막 문장에 있습니다. “나나 그대나 제삼자가 모두 살펴 알 수가 없으니, 다른 누군가를 기다려야 하는 것일까?” 그러나 나나 그대나 제삼자 이외의 제사자, 제오자.…… 등도 ‘살펴알 수 없기’는 마찬가지입니다. 당연히 논변이나 논쟁은 가라앉기는커녕 더 격화될 겁니다. 이처럼 논변 이야기에서 장자의 입장은 ‘상지’라는 글자에 응결되어 있습니다. “살펴서 알 수 있는” 계기조차 없는 형이상학적 논변이나 종교적 논변에 대해 장자는 확고한 반대 입장을 표명합니다. 지금도 종교가, 지금도 궤변이, 지금도 이데올로기가 온갖 ‘빠’들을 양산해 갈등을 조장하고 그에 기생해 생명을 연장하고 있습니다. 그래서 논변 이야기는 살펴도 알 수 없는 논변 혹은 사변적인 논변이 가진 한계와 파국에 대한 현실적 보고서일 수도 있습니다. 그렇다고 장자가 “살펴서 알 수 있는” 생각, 추론 혹은 논변을 긍정하고 있다고 오해해서는 안 됩니다. 결코 그는 순진한 경험론자는 아니니까요. 장자는 옳다고 추론된 것이 살펴서 알아야 한다는 요구마저 압도할 가능성이 있다는 것을 잘 압니다. 인간은 현실 경험에서 자신의 추론에 맞지 않는 것은 보지 않고 자신의 생각과 맞는 것만 애써 보려 하니까요. 그러고는 자신의 생각과 맞지 않는 측면은 무시해도 좋을 예외적인 경우라고 치부하죠. 그래서 아직 모르는 영역이나 아직 경험하지 못한 영역에 대한 추론은 가급적 삼가는 것이 좋습니다. 직접 경험하지 않은 것에 대해 침묵하는 것! 추론하더라도 그것은 현실성이라고는 하나도 없는 꿈과 같은 것이라고 생각하라는 것! 장자가 우리에게 말하려고 했던 것은 바로 이것입니다. 한마디로, 자신의 것이든 남의 것이든 추론된 것을 접할 때마다 우리는 장자식의 주문을 외워야 합니다. “잘도 그러겠다!”

인용

22. 타자에 주파수를 맞춰라 / 24. 열자는 이렇게 살았다!

'책 > 철학(哲學)' 카테고리의 다른 글

| 강신주의 장자수업, 3부 등불을 불어 끄고 - 25. 에히 파시코 아니 그냥 파시코!(총명 이야기) (0) | 2021.05.17 |

|---|---|

| 강신주의 장자수업, 2부 물결을 거스르며 - 24. 열자는 이렇게 살았다!(열자 이야기) (0) | 2021.05.17 |

| 강신주의 장자수업, 2부 물결을 거스르며 - 22. 타자에 주파수를 맞춰라(심재 이야기) (0) | 2021.05.17 |

| 강신주의 장자수업, 2부 물결을 거스르며 - 21. 바로 여기다, 더 나아가지 말라!(하나 이야기) (0) | 2021.05.16 |

| 강신주의 장자수업, 2부 물결을 거스르며 - 20. 몸과 마음이 교차하는 신명(취객 이야기) (0) | 2021.05.16 |