소유권과 수조권

광종(光宗)은 왕위계승 문제 하나만큼은 분명하게 해결했다. 경종은 광종의 맏아들이니까 고려 왕실로서는 개국 이래 처음으로 평온한 왕위세습이 이루어진 셈이다. 그러나 갓 스물의 이 젊은이는 아버지와 같은 카리스마가 없을 뿐 아니라 오히려 아버지가 추진한 개혁의 후유증에 심하게 시달려야 했다. 광종 대에 대대적으로 숙청된 호족 세력들이 자기들끼리 살벌한 복수극을 펼친 것이다. 그나마 그들이 한 목소리로 결집되어 왕을 탓하고 나서지 않은 게 다행이랄까? 그랬더라면 경종은 불과 6년밖에 안 되는 재위 기간마저 유지할 수 없었을 테니까.

그 짧은 치세 동안 경종은 유일한 치적이자 역사적으로 대단히 중요한 업적 하나를 남기는데, 그게 바로 전시과(田柴科)라는 토지제도다. 통일왕조답지 않게 고려는 그 전까지 사실상 토지제도라고 할 만한 게 없었다(하긴 그때까지는 왕위계승 문제 때문에 제도를 정비할 만한 여유도 없었겠지만). 태조 왕건이 940년에 역분전(役分田)이라는 토지제도를 시행한 바 있으나 그건 개국공신들에게 보답하기 위해 공로에 따라 토지를 분급한 것이었으므로 일회적인 ‘행사’였을 뿐 특별히 토지 제도라 부를 만한 것은 못 된다. 그 뒤 광종(光宗) 때에 이르러 나름대로 관제를 갖추었으니 이제 그에 따라 지속적이고 정기적인 토지 분급제도가 필요해지는 건 당연하다.

전시과란 전지(田地, 경작지)와 시지(柴地, 땔감을 얻는 토지)를 합친 말이지만 용어의 유래 따위는 중요하지 않다. 근본적인 취지는 국가에서 임용하는 관리들에게 녹봉을 줘야 한다는 데 있다. 오늘날로 치면 공무원 봉급제도인 셈인데, 정치 권력만 비대하게 발달하고 화폐 경제가 발달하지 못한 동양 사회의 경우에는 토지제도가 늘 국가의 경제제도 전반을 규정하는 가장 중요한 요소였다. 관이 민을 어떻게 지배하느냐가 곧 국가 운영이었기 때문이다.

광종(光宗)이 정해놓은 관등의 차이에 따라 토지를 배분하면 되니까 전시과를 제정하는 일도 어려울 건 없다. 단, 그 관제가 완벽하다면 말이다. 만약 강력한 왕권을 바탕으로 전국의 토지를 모두 국유화한 다음 관등에 따라 관리들에게 일제히 나누어 줄 수 있다면 아무런 문제도 있을 리 없다. 실제로 고려 왕실은 전시과(田柴科)를 그렇게 운영하고 싶었을 것이다. 그러나 앞에서 본 것처럼 고려는 중앙정부가 전국에 일사불란한 지배권을 행사하는 중앙집권적 국가가 아니라, 호족들이 각 지역을 장악한 분권 체제였다. 따라서 지방관조차도 파견하지 못하는 중앙정부가 통일적이고 보편적인 토지제도를 구상하고 집행하기란 불가능한 일이다. 어차피 지방에 영향력을 행사하는 게 제한적일 수 밖에 없는 현실이라면 제도도 그러한 현실을 감안해서 제정하고 운영하지 않을 수 없다. 그래서 전시과에서 토지를 분급하는 기준에는 관품(官品)과 더불어 인품(人品)이라는 모호한 요소가 섞이게 된다.

관품은 곧 관등을 뜻하니까 어렵지 않다. 관직의 고하에 따라 토지를 주면 된다. 그런데 인품이라면 뭘까? 물론 지금처럼 사람됨이나 도덕성을 뜻하는 말은 아니다. 인품이란 바로 지방 호족들의 세력을 뜻하는 용어다(실은 왕건이 역분전을 나누어줄 때도 인품을 기준으로 삼았는데, 그때는 고려의 건국에 어느 정도로 기여했는가를 인품으로 계산했다). 관품과 더불어 인품이 전시과(田柴科)의 기준이라는 것은 곧 고려가 관료제를 지향하면서도 실은 귀족제에 머물고 말았다는 또 하나의 증거다.

그러나 전시과의 결함은 또 있다. 전시과든 뭐든 무릇 토지제도가 제대로 기능하기 위해서는 먼저 토지 소유권이 명확해야만 한다. 국가가 관리들에게 토지를 녹봉으로 내준다고 해서 토지 자체의 소유권을 넘겨주는 건 아니다. 그렇게 토지 자체를 떼어주고 나면 토지를 받은 관리가 퇴직한 뒤 반납받을 수도 없어질 뿐 아니라 나중에는 재정(토지)이 바닥나서 새로 관리를 뽑을 수도 없게 될 것이기 때문이다. 그래서 모든 토지의 원칙적인 소유권은 국가, 즉 고려의 국왕에게 있다(이것을 흔히 왕토王土 사상이라고 부른다). 따라서 관리들에게 주어지는 것은 토지의 소유권이 아니라 재임 기간 중 할당받은 토지의 생산물을 수취할 권리, 즉 수조권(收租權)이다【수조권을 기준으로 해서 토지는 두 가지로 나뉜다. 우선 수조권이 왕실이나 국가 기관에 주어져 있는 공전(公田)이 있다. 화폐가 통용되지 않았던 시대이므로 모든 경비는 토지에서 나오는 생산물로 충당해야 한다. 그래서 왕실이나 관청에서 사용하는 경비를 위해 별도의 토지가 필요한데, 이것이 공전이다. 물론 공전이라고 해서 왕족이나 공무원이 직접 경작한 것은 아니고 관노비들이 투입되었다. 알다시피 노비에게는 임금을 줄 필요가 없었으니까. 공전 이외의 모든 토지는 사전(私田)인데, 이것이 전시과(田柴科)의 대상이 되는 토지다. 말 그대로라면 ‘사유지’인 셈이지만 오늘날에도 그렇듯이 재산이 있으면 세금을 내야 한다. 그 세금이 곧 관리들의 녹봉이 되는 것이다. 오늘날에는 정부 기관이 세금을 총괄해서 거둔 다음 공무원들에게 봉급을 주지만 고려시대에는 공무원들이 주어진 토지에서 직접 봉급을 수취해간 것이라 보면 된다】.

문제는 여기서도 이념과 현실 사이의 괴리가 싹튼다는 점이다. 이념적으로 전국의 토지 소유권자는 국왕이지만 현실적으로는 각 수조권자(관리)가 자신에게 할당된 토지를 소유하게 되는 것이다. 물론 관리가 현직에 있을 경우에는 수조권과 소유권이 일치하므로 아무 문제가 없다. 그러나 그 관리가 퇴직하고 나면 어떻게 될까? 산관(散官, 퇴임한 관리)은 임기가 끝났으므로 원칙적으로는 토지의 수조권을 반납해야 할 것이다. 하지만 오늘날처럼 퇴직금이 있는 것도 아니니 수조권을 반납하고 나면 관리와 그의 식솔들은 먹고 살 길이 없다. 그래서 관리가 퇴임한 뒤에도 사실상 수조권은 계속 유지된다. 이런 관행이 자리잡으면서 그 토지의 수조권은 자연스럽게 자식에게도 상속된다. 애초에 녹봉으로 받은 토지가 사실상 그 가문의 소유지가 되어 버리는 것이다. 이 과정이 되풀이되면 당연히 토지 부족 현상이 대두될 수밖에 없었다.

이런 문제가 있기에 전시과(田柴科)는 976년에 처음 제정된 이후로 몇 차례나 개정 과정을 거치게 된다. 목종 때인 998년에 개정된 것을 개정 전시과라 부르는데, 여기서는 인품이라는 모호한 기준이 약화되고 관제의 직급에 따라 토지를 할당하며 현직 관리를 우선으로 하고 산관에게는 차별 대우를 하기로 한다. 전시과의 대상 토지가 부족해진 것을 명백히 드러내는 개정이다. 그러나 제도를 개정해도 사태는 근본적으로 개정되지 않는다. 그래서 문종 때인 1076년에 다시 한번 개정하는데, 이것을 경정전시과라 부른다. 여기서는 그때까지 무시되어왔던 무관들에 대한 대우가 나아지고 향직(鄕職, 지방에서 자체적으로 정한 관직)에게도 토지가 분급되는 등 중요한 면에서 개정이 이루어지지만, 산관에 대한 대우는 완전히 철폐된다.

이것이 말해주는 사실은 두 가지다. 첫째, 산관까지 배려할 만큼 토지의 여유가 있지 않았다는 것이다. 말할 것도 없이 고려의 국가재정이 거의 파탄지경에 이르렀다는 이야기다. 둘째, 이미 권력을 지닌 산관들은 토지를 가질 만큼 가졌다는 뜻이다. 애초에 수조권으로 분급받은 토지의 상속이 대대로 이어진 결과 신흥 문벌들이 생겨났고 이들 가문은 사실상 토지를 영구적으로 소유하게 된 것이다. 오히려 그들은 그 재력을 바탕으로 토지 겸병에 나서게 되니, 고려 중기 이후 토지제도의 문란과 경제 혼란은 바로 여기서 비롯된다(나중에 보겠지만 이런 혼란은 조선의 과전법(科田法)에서도 그대로 되풀이된다).

문제가 많은 토지제도인 전시과(田柴科)는 그래도 고려가 초보적인 관료제 사회로 이행하는 데 필수적인 제도였다. 그리고 그 관료제는 과거제(科擧制)라는 관리 임용제도가 만들어진 데서 비롯되었다. 또한 과거제는 노비안검법(奴婢按檢法)과 더불어 왕권 강화와 중앙집권화를 꾀하기 위한 조치였다.

마지막으로 왕권 강화와 중앙집권화는 고려 왕조가 성립하기 위한 기본 전제였다. 이렇게 보면 그 일련의 과정은 고려 왕조가 개국한 이후 밟아나갈 수밖에 없는 불가피한 수순이었다고 할 수 있다. 관료제를 지향하면서도 귀족제에 머물게 된 모순, 전통 사상을 현실로 인정하면서도 유학을 국가의 지배 이데올로기로 삼으라고 권유한 훈요 10조의 모순은 결국 고려사회의 체제상 불가피한 것이었다.

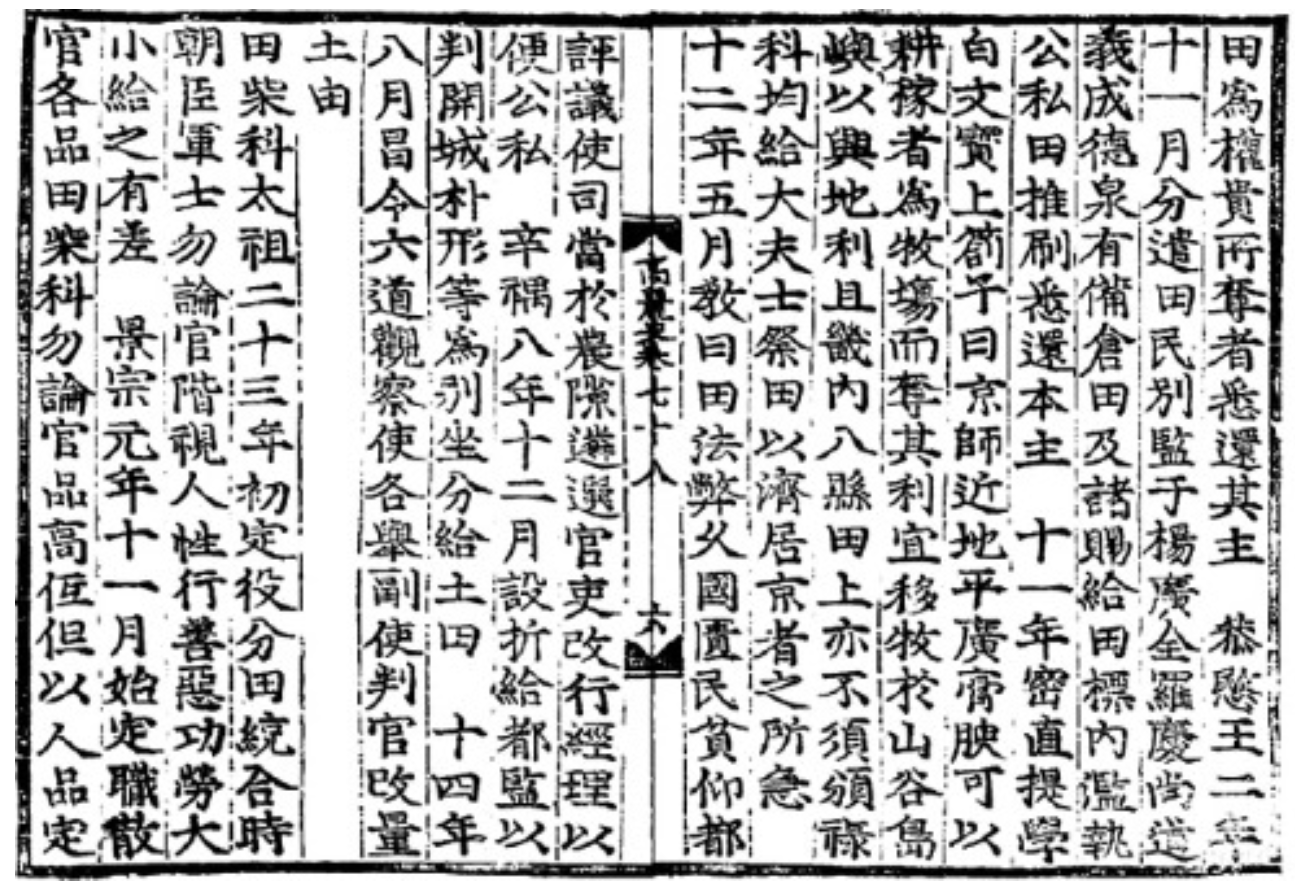

▲ 고려시대의 급료명세서 『고려사』에서 전시과(田柴科)에 관해 설명한 부분이다. 역분전(役分田)이라는 용어와 경종 원년에 시정전시과를 시행했다는 내용이 보인다. 화폐경제의 시대가 아니었기에 관리들에게는 월급봉투 대신 토지를 주었다. 그러나 모든 토지의 소유권은 왕(국가)에게 둔 채 수조권만 준 데서 모든 폐단이 비롯된다(이는 조선시대의 토지제도인 과전법(科田法)도 마찬가지다).

인용

'건빵 > 글 모음 창고' 카테고리의 다른 글

| 5부 국제화시대의 고려 - 2장 고난에 찬 데뷔전, 외교로 넘긴 위기(서희) (0) | 2021.06.14 |

|---|---|

| 5부 국제화시대의 고려 - 1장 모순된 출발, 셋째 모순 먼 친구 vs 가까운 적 (0) | 2021.06.14 |

| 5부 국제화시대의 고려 - 1장 모순된 출발, 과거제가 어울리지 않는 체제 (0) | 2021.06.14 |

| 5부 국제화시대의 고려 - 1장 모순된 출발, 둘째 모순 관료 vs 귀족(노비안검법, 과거제) (0) | 2021.06.14 |

| 5부 국제화시대의 고려 - 1장 모순된 출발, 킹메이커들의 내전(혜종, 정종, 광종) (0) | 2021.06.14 |