32장

| 道常無名. 도상무명. |

도는 늘 이름이 없다. |

| 樸雖小, 박수소, |

통나무는 비록 작지만 |

| 天下莫能臣也. 천하막능신야. |

하늘아래 아무도 그를 신하로 삼을 수 없다. |

| 侯王若能守之, 후왕약능수지, |

제후 제왕이 이 통나무를 잘 지킨다면 |

| 萬物將自賓. 만물장자빈. |

만물이 스스로 질서지워질 것이다. |

| 天地相合以降甘露, 천지상합이강감로, |

하늘과 땅이 서로 만나 단 이슬을 내리듯이, |

| 民莫之令而自均. 민막지령이자균. |

백성들은 법령을 내리지 않아도 스스로 제 길을 찾는다. |

| 始制有名. 시제유명. |

통나무에 제한을 가하여서 비로소 이름이 생겨나게 되는 것이니, |

| 名亦旣有, 명역기유, |

이름이 일단 생겨난 후에는 |

| 夫亦將知止. 부역장지지. |

대저 또한 그침을 알아야 할 것이다. |

| 知止, 可以不殆. 지지, 가이불태. |

그침을 알아야 위태롭지 아니할 수 있다. |

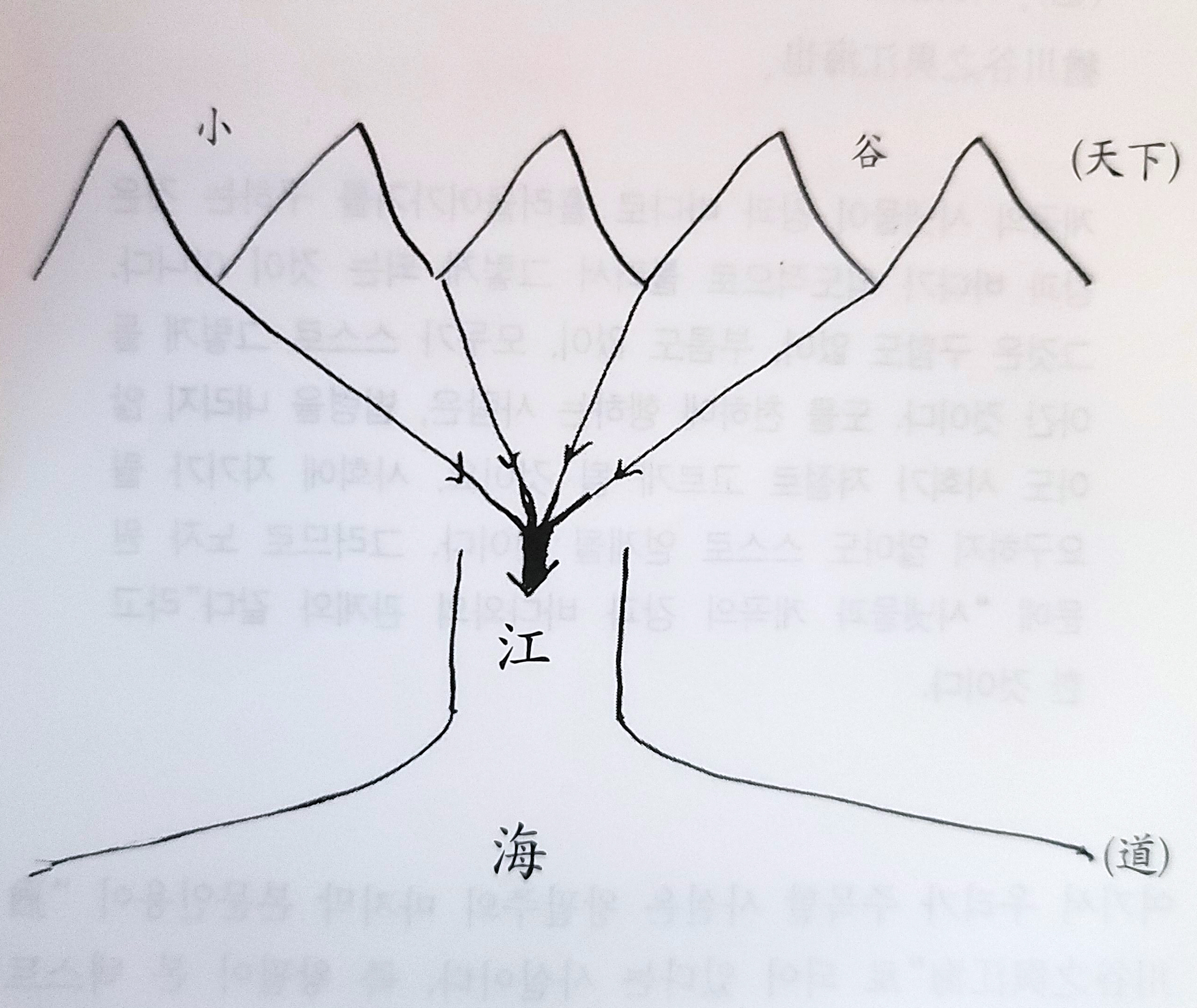

| 譬道之在天下, 비도지재천하, |

도가 천하에 있는 것을 비유하면, |

| 猶川谷之於江海. 유천곡지어강해. |

온갖 계곡의 시내들이 강과 바다로 흘러들어 가는 것과도 같다. |

1. 여러 판본으로 비교해본 32장

이 장은 차이들은 있지만 왕본(王本)의 모습과 백본(帛本)ㆍ간본(簡本)의 모습은 거의 동일하다. 왕본(王本)이 얼마나 고본(古本)의 모습을 정확히 보존하고 있는가 하는 것에 대한 좋은 예증이 된다.

『노자』는 내용이 많이 중첩되는 것 같아, 그것이 착간인 것으로 유추된 사례가 많으나, 백본(帛本)과 간본(簡本)의 발견은 대부분의 중복되는 내용들이 착간이 아닌 오리지날한 그 모습임을 밝혀준다. 즉 『노자』는 유사한 주제가 다양한 전승 속에서 다양하게 전개되어온 것이 한자리에 만난 것으로 이해되어야 할 것이다.

간본(簡本)의에 ‘만물장자빈(萬物將自賓)’ 구절 직후에 분장의 기호인 듯이 보이는 큰 점이 하나 찍혀 있어, ‘도상무명(道常無名)’부터 ‘만물장자빈(萬物將自賓)’이 한 장으로 독립되고, ‘천지상합(天地相合)’부터 ‘유천곡지어강해(猶川谷之於江海)’까지가 한 장으로 독립되어, 이 둘은 별개의 장으로 보아야 한다는 설이 제기되고 있으나, 이것은 별로 중요한 논의가 되지 못한다. 역시 32장 전체가 하나의 유기적 관련을 가진 내적인 통일성을 과시하고 있기 때문이다. ‘도상무명(道常無名)’과 ‘시제유명(始制有名)’ 사상은 결국 같은 맥락에서 해석되어야 하기 때문이다.

의미론적으로 텍스트의 차이에 별로 주목할 가치가 있는 것이 없음으로 그냥 왕본(王本)에 따라 해석한다. 그리고 이 장의 왕필(王弼)의 주(注)가 탁월하기 때문에, 왕주(王注)를 중심으로 살펴보는 것이 좋을 것 같다.

2. 기본적인 물질의 상태를 장악할 수 있다면(道常無名, 樸雖小, 天下莫能臣也. 侯王若能守之, 萬物將自賓)

제일 첫 구절을 끊는 방법이 두 가지가 있다. 하나는 내가 끊은 방법 그대로인데, 나의 이 방법은 왕필을 따른 것이다. 그런데 또 하나는 ‘무명박(無名模)’을 붙여 읽는 것이다.

| 1 | 道常無名, 樸雖小, 天下莫能臣也. |

| 2 | 道常無名樸, 雖小, 天下莫能臣也. |

1의 경우, ‘도상무명(道常無名)’이 총론으로 떨어져 나가고 후에 오는 문장들은 명백하게 ‘박(樸, 통나무)’을 주어로 갖는다. 그러나 2의 경우는 도(道)는 ‘무명(無名)의 박(樸)’이 되며, 그 다음에 오는 문장들의 주

어는 도(道)가 될 것이다. 그러나 의미론적으로 보면 사실, 여기서 도(道)와 무명(無名)과 박(樸)은 모두 동격(同格)의 사태임으로 크게 문제될 것은 없다.

道 = 無名 = 樸

도(道)는 이름이라고 하는 분별적 기(器)의 세계 이전의 사태이므로 무명(無名)이요, 무명(無名)은 곧 박(樸)의 별명(別名)이다. 그러므로 ‘도상무명(道常無名)’을 총론으로 놓고, 주어를 구체적으로 박(樸)으로 삼아도 하등의 문제될 바 없다. ‘시제유명(始制有名)’등 전체 문맥의 흐름으로 볼 때, 박(樸)을 주어로 삼는 것이 더 명료하다.

박(樸)은 통나무요, 모든 것이 구체화되기 이전의 가능태이며 그것은 ‘한도지어지지 않은 것(apeiron)’이다. 그런데 왜 이 통나무를 ‘소(小)’라고 했을까? 여기서 노자는 분명 매크로코스모스와 마이크로코스모스의 상통한 곳에 박(樸)이 있음을 말하고 있다. 이것은 마치 우주의 매크로한 세계를 대상으로 했을 때 비로소 의미있었던 상대성이론이, 아원자(亞原子) 레벨(sub-atomic level)의 소립자세계에서 더욱 놀라운 정합적인 응용력을 발휘하는 것과도 같다. 소립자의 세계에서의 시간과 공간은 전혀 분립이 불가능한 전체상호연관 속에서 파악될 수밖에 없다. ‘박수소(樸雖小, 통나무는 비록 작지만)라고 했을 때의 ‘소(小)’로서 우리는 물질(物質, matter)과 반물질(反物質, anti-matter)이 생멸(生滅)하는 장(場, field)을 생각해볼 수도 있다. 이 장의 양자화를 통해서 나타나는 것이 곧 입자인 것이다. 현대 물리학에서 절대 공(空), 절대 무(無)라는 것은 있을 수 없다. 진공 그 자체가 다른 상태와 작용하는 실체인 것이다. 그러한 실체를 우리는 ‘박(樸)’이라고 부를 수도 있다.

이 박(樸)은 분명 무명(無名)이요, 무형(無形)이요, 무물(無物)이다. 그러나 없다고 무시할 수 있는 것이 아니다. 천하(天下) 그 어느 누구도 함부로 깔볼 수 없는 우주의 근원적 실체인 것이다[天下莫能臣也].

여기서 ‘신(臣)’이란 말은 ‘신하로 삼는다’라는 동사인데, 이는 곧 ‘완전히 콘트롤한다’는 뜻이다. 우리는 아원자의 세계에 상정되는 장(場)들을 우리의 의지에 따라 콘트롤할 수 없는 것이다. 만약 우리가 이러한 기본적 물질의 상태를 장악할 수 있다고 한다면 거시적 세계의 萬物까지도 그 스스로 그러한 질서를 파악할 수 있게 될 것이다. 이것이 곧 ‘후왕약능수지 만물장자빈(侯王若能守之, 萬物將自賓)’의 뜻이다.

3. 죽간본의 시대와 백서본 시대의 인식차이

‘자빈(自賓)’의 ‘빈(賓)’은 원래 손님이라는 뜻이다. 인간도 마찬가지고 물(物)도 마찬가지고 그것은 이 우주라는 장(場)에 잠시 왔다 가는 손님일 뿐이다. 모든 입자도 장(場)에 대하여 생멸(生滅)하는 손님일 뿐이다. ‘자빈(自賓)’은 ‘스스로 손님노릇을 잘 한다" 라는 뜻이다. 그리고

‘빈(賓)’에는 ‘따른다(服)’는 뜻도 있고, ‘진열된다(陳列)’는 뜻도 있다. 모두 스스로 그러한 ‘질서(cosmos)’와 관련이 있는 말들이다.

왕본(王本)의 ‘천하막능신야(天下莫能臣也)’ 구절이 백본(帛本)과 간본(簡本)에서 좀 다르게 되어 있다.

| 王本 | 天下莫能臣也. |

| 帛甲乙 | 天下弗敢臣. |

| 簡本 | 天地弗敢臣. |

간본(簡本)에서 왕본(王本)에 이르는 변화를 일목요연하게 볼 수가 있다. 어투면에서 백본(帛本)과 간본(簡本)은 일치한다. 왕본(王本)은 그 어투를 후대의 더 부드러운 상용적 어투로 고친 것으로 보인다. 그런데 여기 결정적인 문제는 간본(簡本)에 ‘천하(天下)’가 ‘천지(天地)’로 되어 있다는 것이다. 천지(天地)는 자연계를 가리키고 천하(天下)는 인간세 즉 인간중심적 사회를 가리킨다. 의미론적 맥락에서 보면 분명 천하(天下, 천하사람들)가 천지(天地)보다 더 명료하게 와 닿는다. 그러나 간본(簡本)에 그것이 천지(天地)로 표기되어 있다는 것은 간본(簡本) 당대(當代)만 해도, 천지(天地)와 천하(天下)라는 말의 분화가 이루어지지 않았다는 것을 의미한다. 도(道)나 무명지박(無名之樸)을 천지(天地)가 신하로 삼을 수 없다는 것도 그리 크게 문제될 것은 없다. 도(道)는 천지(天地)보다 한 차원 높은 것이기 때문이다. 그러나 그것을 백본(帛本)의 시대에만 와도 인간중심적 사고로 명료하게 전환시킬 필요성을 감지했을 것이다. 그래서 천지(天地)와 천하(天下)의 명료한 구분이 생겨났을 것이다.

| 天地 | 물리적 우주(Physical Universe) |

| 天下 | 인간사회(Human Society) |

4. 존재의 통찰은 인간의 의식을 벗어나지 않는다

이제 이 단에 대한 왕필의 전체적 주석을 한번 살펴보자!

도라는 것은 본시 형체가 없고 얽매임이 없어 늘 이름지을 수 없는 것다. 그것은 이름이 없는 것으로써 항상 그러함을 삼기 때문에, 그러므로 노자가 ‘도는 늘 이름이 없다’라고 말한 것이다.(역자 주 : 여기서 우리는 왕필이 ‘道常無名’에서 구독점을 끊은 것을 알 수 있다.)

道, 無形不繫, 常不可名. 以無名爲常, 故曰道常無名也.

통나무의 물건됨이 항상 그 없음으로써 그 마음을 삼는다. 그러나 통나무 또한 이름이 없다. 그러므로 도를 얻으려고 하면 이 통나무를 지키는 것이 첩경인 것이다.

樸之爲物, 以無爲心也, 亦無名. 故將得道, 莫若守樸.

대저 지혜로운 자들은 신하로 삼을 수가 있다. 용맹한 자들은 무력으로 부릴 수가 있다. 기술이 뛰어난 자들은 공사를 일으켜 쓸 수가 있다. 힘이 쎈 자들은 무거울 것을 지게 할 수 있다. 그러나 통나무는 그 물됨이 텅 빈 것 같고 치우침이 없어 있지 않은 것처럼 보인다. 그러므로 노자는 본문에서 ‘신하로 삼을 수 없다’라고 말한 것이다.

夫智者, 可以能臣也, 勇者, 可以武使也. 巧者, 可以事役也. 力者, 可以重任也. 樸之爲物, 慣然不偏, 近於無有, 故曰莫能臣也.

통나무를 껴안고 무위를 실천하며, 구체적인 물로써 그 참된 모습을 구차스럽게 하지 않으며, 욕망으로써 그 신령함을 해치지 않으면, 곧 만물이 스스로 손님노릇을 잘하고 또 도는 스스로 얻어지는 것이다.

抱樸無爲, 不以物累其眞, 不以欲害其神, 則物自賓而道自得也.

물(物)의 본질에 쑤시고 들어가면 들어갈수록 우리는 비물(非物)에 만나게 된다. 그러나 비물(非物)이라 해서 물(物)이 아닌 것이 아니다. 비물(非物)이 곧 물(物)이 될 수도 있는 것이다. 즉 유(有)와 무(無)의 이원적 언어가 무의미해지는 것이다. 이것이 현금 양자장론(QED)이 말하고 있는 우주의 모습이다.

우리는 『노자』나 왕필주의 언어가 마치 오늘 현대물리학의 강의를 하고 있는 듯한 인상을 주고 있음을 발견하게 된다. 존재의 통찰은 과학적 수식을 쓰던 예술적 직관을 쓰던 결국 인간의 의식을 벗어나지는 못하는 것이다. 위대하면서도 하찮은 존재 너 인간이여!

5. 법령이 없이 백성들이 따르게 하는 통치법(天地相合, 以降甘露, 民莫之令而自均)

남녀(男女)가 상합(相合)을 하면 항상 남자가 사정을 하고 이로써 여자의 몸에는 생명이 잉태된다. 옛사람들은 하늘[天]과 땅[地]을 이러한 상합(相合)관계로 파악하였고 여기 그러한 상합(相合)의 생명력을 표현하는 말로써 감로(甘露) 등을 썼다. 그리고 이러한 자연의 이치를 인간세의 이치와 상응시켜 파악한다.

‘령(令)’은 ‘명령을 내린다’, ‘법령을 발동시킨다’는 동사이다. 노자는 법가적(法家的)인 치세(治世)방법을 아주 싫어한다. 그래서 ‘법령[令]’이라는 말에는 좀 알레르기가 있는 것 같다. 옛날에 얼마나 민초(民草)들이 이 법령(法令)에 시달렸는가 하는 것을 새삼 느낄 수 있다.

‘자균(自均)’이란 ‘스스로 질서 지운다’, ‘스스로 고르게 된다’는 뜻인데, 결국 앞서 말한 ‘자빈(自賓)’과 같은 뜻이다. 이 단의 왕주(王注)가 그 명료한 맥락을 파악하고 있다.

이 단의 의미는 다음과 같다. 하늘과 땅이 상합하면 단 이슬이 구하지 않았는데도 절로 내린다. 인간세상의 통치자인 내가 그 참된 본성을 지켜 무위를 실천하면 곧 백성들은 법령을 내리지 않아도 스스로 고르게 되는 것이다.

言天地相合, 則甘露不求而自降. 我守其眞性無爲, 則民不令而自均也.

6. 인간의 세상에서 가장 중요한 덕성은 그침이다(始制有名, 名亦旣有, 夫亦將知止. 知止, 可以不殆)

‘시제유명(始制有名)’은 정확히 해석하면, ‘제(制)하여 비로소[始] 명(名)이 있다[有]’가 된다. 그런데 논란의 소지는 이 ‘제(制)’라는 글자의 해석에 있다. 훈고가들이 철학의 빈곤으로 자의(字義)에 관해 구구한 주석을 붙이곤 하지만 그 뜻은 매우 명료한 것이다. 그것은 이미 28장에서 이미 논구한 ‘박산즉위기(樸散則爲器)’라 했을 때의 ‘산(散)’과 동의어로 간주하면 되는 것이다. 박산위기(樸散爲器)와 시제유명(始制有名)은 대구를 이루는 것이다. 제(制)는 산(散)이요, 명(名)은 곧 기(器)다. 통나무에 끌질을 가하여 그릇을 만들듯이, 여기 제(制)라는 글자도 보면 칼 도(刀)변이 들어있다. 제(制) 역시 ‘끌질한다’는 뜻이다. 그것은 ‘제한을 가한다’는 의미다. 그것은 무한자 즉 한정지어지지 않은 것(to

apeiron)에 한정(peras)을 부여하는 행위인 것이다. 소리(聲) 그 자체는 무한자이다. 그러나 그 소리에 일정한 비율 즉 한도, 분수를 부여할 때 그것은 음(音)이 된다. 그리고 이 음(音)이 조합되어 다시 무한히 가능한 악(樂)을 지어내게 되는 것이다. 소리에는 이름이 없다. 그러나 음(音)에는 도레미파, 궁상각치우 등의 이름이 있다. 이 이름이 곧 명(名)이요 기(器)요, 분별상이요, 차별화된 세계다.

그런데 이 이름이라는 것은 인간에게 있어서는 ‘욕(欲)’과 관련되어 있다. 분별은 욕심을 불러일으킨다. 그런데 욕심은 관성과 타성이 있다. 그것은 자신을 파멸시킬 때까지 무한정 확대해나가는 속성이 있다. 이 기(器)ㆍ명(名)ㆍ욕(欲)이 노자에게 있어서는 다름아닌 문명(文明, Civilization)의 별명인 것이다.

| 文明 Civilization |

器, Utensil(Technology) |

| 名, Name(Language) | |

| 欲, Desire(Ethics) |

그러기 때문에 노자는 인간세의 문명에 있어서 가장 중요한 덕성은 바로 그침[止]이라고 말한다. 여기서 그침이란 ‘절도(節度)’ ‘절제(節制)’ 이외의 딴 뜻이 아니다.

7. 원폭투하에 이론을 발견한 사람들은 죄가 없는가?

그래서 노자는 말한다. 이름이 일단 생겨난 후에는 대저 또한 그침을 알아야 한다. 그침을 알아야 위태롭지 아니할 수 있는 것이다. 희랍인들에게는 적도(to metrion)와 균형(to symmetron)이라고 하는 중요한 윤리적 사상이 그 핵심에 놓여 있었다. 그것이 선(善)의 이데아의 본질적 의미였다. 그런데 이 희랍사상이 사도 바울을 통해 헤브라이즘과 만나면서, 아포칼립스(apocalypse)적인 사유의 심연을 헤매게 되었다. 기독교의 복음의 본질은 다름아닌 종말론에 있었다. 종말론은 한마디로 ‘그침’을 거부하는 사상이다. 바로 이 종말론적 사유가 인류의 역사를 제패하게 되면서 인류는 진보와 타락의 일로(一路)를 동시에 걷게 된 것이다. 과학이라는 것은 사실 알고 보면 종말론의 산물이다.

생각해보라! 우리는 과학에 대해 ‘그침’이라는 제재를 적용하지 않는다. 이것이 바로 종말론적 사유의 대표적인 방관현상이다. 과학이란 본시 주님의 세계법칙에 대한 세속적 이해(secular understanding)를 의미하는 것이었다. 바로 히로시마에 원폭이 투하된 그 날! 거슴푸레한 팜 홀의 잔디밭에 앉어 긴 밤을 지새우며 피를 토해내듯, 하이젠베르그와 폰 바이츠재커 사이에서 오간 격론의 한 주제가 바로 이 과학적 발견의 윤리적 정당성에 관한 문제였다. 여기 바로 노자가 말하는 ‘지(止)’의 덕성(Virtue)의 문제가 심각하게 논의되고 있었던 것이다.

우라늄 핵분열의 원리를 발견한 오토 한은 외면적으로 인명을 대량 살상하는, 순수하게 파괴적일 뿐인 원자폭탄을 인류사에 등장시킨 사건과 아무런 직접적 관계가 없다. 그리고 물론 평소 때 분열되기 어려웠던 자연에서 가장 무거운 원소인 우라늄 핵이 둘로 쪼개질 때의 질량의 감소가 엄청난 에너지를 발생시킨다는 원리를 제시한 아인슈타인도 원폭투하와는 직접적 관계가 없을 것이다. 그러나 과연 이들의 과학적 발견이 이러한 문명의 사태와 아무런 관련이 없단 말인가?

이러한 문제에 대하여 칼 프리드리히 폰 바이츠재커(Carl Friedrich von Weizsäcker)는 교묘한 논리를 제시한다. 즉 발견(discovery)과 발명(invention)은 구분되어야 한다는 것이다. 발견이란 곧 하나님께서 이 세계에 부여하신 스스로 그러한 법칙의 ‘앎’의 확충이다. 이 얇은 스스로 그러한 있는 것의 발견이기 때문에 발견 그 자체로는 아무런 죄가 없다는 것이다. 이에 비하여 ‘발명’이란 발견된 원리를 이용하여 문명의 이기를 제작하는 ‘작(作)’의 행위라는 것이다. 이 발명에는 분명 발명자의 윤리적 책임이 뒤따를 수밖에 없다는 것이다.

| 발견(Discovery) | 앎(Knowledge) |

| 발명(Invention) | 함(Action) |

8. 이론의 발견자들도 면죄부를 얻을 순 없다

그러나 과연 이러한 2원적 구분으로 과학자의 발견은 과연 도덕적 책임감으로부터 면죄부를 얻을 수 있을 것인가? 발견이 곧 발명을 유발시키고, 앎이 곧 함이라고 한다면, 발견으로 인하여 생긴 발명에 도덕적 책임감이 뒤따를 수밖에 없다면 그 근원인 발견 그 자체에 과연 도덕적 책임감이 뒤따르지 않아도 된다는 말인가? 그렇다면 우리는 모든 과학자의 연구에 대해 시시콜콜 도덕적 책임을 물어 그것의 자유로운 탐색으로 인한 문명의 진보를 방해할 것인가?

이것은 참으로 답하기 어려운 난제이다. 노자는 발견에서 발명으로 연결되는 인간의 고리를 곧 인간의 욕(欲)이라고 파악한다.

| 발견 Discovery |

→ 欲, Desire |

발명 Invention |

그 욕(欲)의 끊임없는 절제가 곧 문명의 과제상황이라는 것이다. 그것이 곧 노자가 말하는 ‘과욕(寡欲)’이요. 본 장에서 말하는 ‘그침(止)’이다. 그것은 일시적으로 해결될 수 있는 어떤 실체적 사태가 아니라, 끊임없이 노력해야 할 과정적 사태며, 문명의 방향성의 설정과 관계되는 문제라는 것이다.

9. 합의된 원조교제일지라도 윤리적 문제에서 자유로울 순 없다

한번 재미있는 예를 들어보자! 요즈음 컴퓨터 시대가 되다 보니, 벼라별 새로운 풍속도가 전개되고 있는데, 최근에 내 귀에 들어온 청소년의 문제거리로 ‘원조교제’라는 희한한 현상이 있다. 이것 또한 일본에서 유래된 것인데, 이때 ‘원조’란 ‘용돈을 보태준다’는 뜻이다. 컴퓨터 채팅방을 통해 ‘너 원조교제 할래’라고 운을 띄우면 화답이 오는 대로, 합의하여 만나게 되고, 만나게 되면 곧 여관으로 직행하여 성의 쾌락을 만끽하고 돈거래가 이루어지고 그것으로 끝이라는 것이다. 이러한 교제가 수없이 가능함으로 일회성으로 끝난다는 데 서로 간에 부담이 없다는 것이다.

이러한 평화로운 합의에 의한 쾌락의 향유는, 서울역 앞에서 보따리를 들고 있던 버선발 아가씨들이 겪어야 했던 억압과 수모와 눈물의 ‘매춘문화’보다 훨씬 더 진보되고 상쾌한 문화현상이라고 말할 수 있을런지 모른다. 그런데 해괴한 사실은 이 ‘원조교제’의 배역들이 대부분 남자 쪽은 상당히 점잖은 사회적 위치가 있는 중년신사들이고 여자 쪽은 여고생 그리고 심지어 아무것도 모르는 중학교 여학생이 대부분이라는 것이다. 이들은 용돈을 벌기 위해, 그리고 처녀막이라는 딱지가 구찮어서, 그리고 이색적 경험을 위해, 그리고 모험을 즐기기 위해 이러한 부담없는 원조교제를 감행한다는 것이다.

자아! 이렇게 완벽하게 자발적인 합의에 의한 남녀간의 상합(相合)에 관하여서도 우리는 상식적으로 당연한 윤리적 문제를 제기할 수밖에 없다. 우선 중학교 여학생은 요즈음 아무리 성징이 충만하게 발달했다 하더라도 자기의 행위가 과연 무엇을 의미하는 것인지도 모르는 상태에서 임하고 있을 것이다.

그리고 그러한 육체를 그러한 자식을 기르고 있을 아버지와 같은 중년신사가 자신의 쾌락을 위해 일시적으로 매수한다는 사실이 부담스럽지 않게 이루어질 수 있다 해서 그러한 행위를 향유한다면 우리는 분명 최소한 도덕적 개선의 여지가 있음을 지적할 것이다. 그런 아이를 만났더라도 잘 타이르고, 필요한 돈만 주어 보낸다든가, 다시는 그런 일로 인하여 자신의 삶을 망가뜨리는 그러한 우를 범하지 않도록 인생을 바라보는 넓은 시야를 제공해준다든가 하는 등의, 얼마든지 도덕적으로 더 정당화될 수 있는 행위의 가능성이 있다는 것을 지적할 것이다.

10. 과학자들에게 윤리적 반성을 기대하다

그런데 바로 우리의 고민은, 이러한 ‘원조교제’에 관하여서는 모든 사람이 윤리적 개선의 여지를 지적하는데 일치된 결론에 이르고 있지만, 동일한 논리가 과학적 발견의 윤리성에도 적용될 수 있어야 한다는 것에 관해서는 어느 누구도 함구하고 있다는 사실에 있다. 우리는 개화를 경험하면서 ‘과학’이라는 것 때문에 우리문명의 모든 후진성이 유래되었다고 판단했다.

그래서 과학을 받아들였고, 과학자가 되어 과학적 진리를 발견하는 것은 절대적 선으로 신봉되었다. 과학은 민족의 희망이었고, 우리역사가 미신에서 해방되고 정치적 압제에서 해방되고 물질적 빈곤에서 해방될 수 있는 유일한 길이라고 믿었다. 과학은 윤리적 판단에서 제외되는 애의 영역이 되어 갔고, 과학자는 새로운 형태의 성직자 계급(a new order of priesthood)이 되어갔던 것이다.

그런데 한번 생각해 보라! 과학이 우리에게 무엇을 가져다주었는가? 우리 전통적 삶의 파괴는 물론, 모든 도덕적 질서의 파괴와 물리적 환경의 파괴, 끊임없이 우리를 괴롭히는 식탁의 공해, 유전자의 조작, 원자폭탄, 국제금융의 폭력, 제국주의적 침략의 정당화, 과학적 획일주의의 팽배…… 수없이 나열될 수 있는 우리의 모든 비극이 모조리 과학의 폐해라고 한다면, 과연 과학은 좋은 것인가? 과연 과학은 추구되어야 마땅한 것인가? 과연 과학은 윤리적 성역에 속한 것인가? 과연 과학적 지식은 확대될수록 좋은 것인가? 과연 자연은 인간의 앎의 영역속으로 무한히 진입하는 것이 정당한 것인가? 과학으로 인한 문명의 진보는 모두 정당한 것인가?

아주 쉽게 말하자면 이런 것이다. 미성년의 여고생과 원조교제를 하고 있는 음탕한 중년신사보다, 일류대학교 실험실 속에서 흰 까운을 입고 세계적인 논문을 발표하는, 성직자와도 같이 성스럽게 보이는 과학자 아저씨가 더 ‘나쁜 놈’일 수도 있다는 것이다. 자신의 위대한 과학적 발견 때문에 아주 히틀러보다도 더 위대한 ‘나쁜 놈’이 될 수도 있다는 것이다. 그런데 왜 이들이 나쁜 놈이라는 것을 윤리적으로 지적할 수 없는가? 그 이유는 간단하다. 과학자들은 과학자들의 언어를 폐쇄시켰기 때문에 그 언어가 대중적 심판을 받을 길이 없는 것이다. 과학자의 윤리성은 일차적으로 과학의 언어를 파악하는 과학자들 사이에서의 윤리성으로 국한될 수밖에 없다. 그러나 과학자들이야말로 가장 윤리적인 의식의 교육이 결여된 사람들이기 때문에 그들에게서 어떤 윤리적 반성을 기대한다는 것은 지난한 것이다. 오호라 통재로다!

11. 윤리적 명제가 과학적 명제이다

이러한 문제에 대해 우리는 참으로 본질적인 성찰이 필요하다. 과학자의 교육에서부터 우리는 이러한 윤리적 책임성이 그들 과학자 컴뮤니티의 공통기반이 될 수 있도록 환경을 조성해나가야 하는 것이다.

그러나 오늘 우리가 살고 있는 세계의 자본주의적 현실은 과학자들 상호간에 윤리적 견제가 불가능하도록 온갖 악의 미끼로서 그들을 분열시키고 경쟁시키고 있는 것이다. 따라서 이러한 문제는 매우 비극적 결론에 봉착하지 않을 수 없다.

그러나 우리는 이러한 문제를 쌍방향에서 접근해 나가야 한다.

첫째는 과학적 발견이 윤리적 영역에서 제외되는 것이 아니라는 의식을 지식인 모두에게 확대시켜 나가고, 과학의 진보 또한 우리의 삶의 절실한 문제와 관련시켜 사회적이고 민주적인 검증을 거쳐야 하는 것이라는 문제의식을 보편화시켜야 한다.

둘째는 과학자들 자체의 교육에 있어서, 그들의 과학적 탐색이 비록 가치의 영역이 아닌 사실의 영역이라 할지라도, 또 그 사실의 영역의 탐구가 윤리적 선입견에 의하여 저해 받을 수는 없는 것이라 해도, 그것이 궁극적으로는 가치 영역까지를 포함하는 거대한 비젼의 일부라는 사실을 주지시켜야 한다는 것이다. 즉 과학적 탐구의 본질은 보다 일반적 원리의 탐구에 있다. 다시 말해서 자신의 발견의 과정을 보다 보편적 프레임웤(framework) 속에서 이해하는 큰 마음[一心]을 교육시켜야 하는 것이다.

따라서 내가 제시한 ‘지식과 삶의 화해’라고 하는 이 21세기적 주제에 있어서 과학도들이 결코 면제의 대상이 아니라는 점이 상기되어야 한다. 그리고 노자가 말하는 ‘그침을 알아야 위태롭지 아니할 수 있다[知止, 可以不殆].’라고 하는 윤리적 명제가 과학적 명제이기도 하다는 사실을 우리는 여기서 폭넓게 이해해야 하는 것이다.

12. 그칠 줄 알아야 하는 이유

우선 이 단에 대한 왕필의 주석을 한번 보자 !

노자 본문에서 ‘시제’라고 한 것은, 통나무가 흩어져서 비로소 관장(벼슬있는 조직)이 되는 때를 말한 것이다. 관장들을 비로소 임명하게 되면, 명분을 세워 존비를 가리지 않을 수 없게 된다. 그래서 ‘제한을 가하여서 비로소 이름이 생겨난다’라고 말한 것이다.

始制, 謂樸散始爲官長之時也. 始制官長, 不可不立名分以定尊卑, 故始制有名也.

이제 이 시점을 지나가 버리면 송곳 끝과도 같이 첨예한 대립을 하면서 싸움을 벌리는 인간세가 전개된다. 그래서 말하기를, ‘이름이 일단 생겨난 후에는 대저 또한 그침을 알아야 할 것이다’라고 말한 것이다.

過此以往, 將爭錐刀之末, 故曰名亦旣有, 夫亦將知止也.

단지 이름만에 의존하여 사물을 이해하려고 하면 그 다스림의 근본을 잃게 된다. 그래서 노자 본문에, ‘그침을 알면, 그러함으로써 위태롭지 아니하다’라고 말한 것이다.

遂任名以號物, 則失治之母也, 故 知止所以不殆也.

왕필주석의 내용은 우리가 논의해온 논지의 맥락과 부함됨으로 명료하게 이해될 수 있다. 그런데 여기 재미있는 텍스트의 문제가 하나 있다. 제일 끝구절이 왕필이 자기가 본 『노자』 텍스트를 인용하고 있는데, 그 인용문이 현 왕필본과 차이가 있는 것이다.

| 주에 인용된 왕필본 | 知止, 所以不殆. |

| 현존 텍스트상의 왕필본 | 知止, 可以不治. |

현 텍스트 상에는 ‘가이(可以)’로 되어있는 부분이 왕필주 속에서는 ‘소이(所以)’로 인용되어 있는 것이다. 왕필주 속의 『노자』 원문 인용문과 왕필본 현행텍스트의 『노자』 사이에 차이가 있을 때는 어느 것이 우선인가? 거의 예외 없이 왕필주 속의 『노자』 원문이 우선이다. 그것이 원래 왕필이 보았던 텍스트의 모습인 것이다.

사람들이 주 속의 문장은 잘 세심하게 읽을 기회가 별로 많지 않기 때문에 손을 대지 않은 반면, 큼직한 본문들은 항상 읽으면서 자기식의 암기방식이나 이해방식에 따라 고쳤던 것이다. ‘소이(所以)’보다 ‘가이(可以)’가 보다 후대의 구어적 표현이었을 것이다. ‘소이(所以)’는 ‘그러함으로써’라는 접속사적 표현이다. ‘가이(可以)’는 그러한 접속사가 아니라 불태(不殆)에 종속된 가능을 나타내는 조동사적 표현이다.

그런데 그럼 백서(帛書)나 간본(簡本)의 모습은 어떠한가? 그것은 재미있게도 왕필(王弼) 현행(現行)텍스트가 아니라 왕필(王弼) 주(注)텍스트와 일치하고 있다. 이로써 주(注)텍스트의 우수성이 입증된 셈이다.

| 王本 | 知止, 可以不治. |

| 帛本 | 知止, 所以不殆. |

| 簡本 | 智止, 所以不殆. |

13. 계곡물이 대해로 흘러가듯한 다스림(譬道之在天下, 猶川谷之於江海)

이것은 이미 ‘물’의 비유에서 충분히 논의된 주제이다. 물의 함의 속에는 ‘범,’ ‘낮춤,’ ‘스스로 그러함,’ ‘다투지 아니함,’ 그리고 ‘포용함’ 등의 뜻이 들어있다. 그러나 그 뜻을 잘 살펴보면 좀 애매한 구석이 많다. 천(川)과 곡(谷), 그리고 강(江)과 해(海), 이 두 항목 사이에 정확한 파라렐리즘(parallelism)이 성립하지 않을 뿐 아니라 그 유비(類比)의 대상이 명확하지 않기 때문이다. 그런데 백본(帛本)과 간본(簡本)의 발견으로 그러한 문제점이 명료하게 되었다.

| 王本 | 猶川谷之於江海. |

| 帛甲ㆍ乙 | 猶小浴之與江海. |

| 簡本 | 猷少浴之與江海. |

백본(帛本)의 출현으로 우리는 왕본(王本)의 ‘천곡(川谷)’이 ‘곡(谷)’의 오사(誤寫)이며 ‘어(於)’가 ‘여(與)’로 되어야 한다는 것을 알게 되었다. 그리고 간본(簡本)의 모습은 왕본(王本)보다는 백본(帛本)과 일치하고 있다.

소곡(小谷)은 ‘작은 계곡’이다. ‘강해(江海)’는 큰 강과 큰 바다이다. ‘어(於)’가 될 때에는 그 흘러 들어가는 과정이 강조된다. 그러나 ‘여(與)’가 되면 단지 ‘소곡(小谷)’과 ‘강해(江海)’ 양자간의 비유의 관계가 명료하게 강조될 뿐이다. ‘譬道之在天下也, 猶小谷之與江海也’는 이렇게 해석된다. 도(道)가 천하(天下)에 있는 것을 비유하자면, 작은 계곡과 강해의 관계와 같은 것이다.

| 於 | 흘러 들어가는 과정이 강조됨 |

| 與 | 양자간의 비유의 관계가 명료하게 강조됨 |

여기서 우선 명료하게 우리가 알 수 있는 것은 도(道)를 강해(江海)에, 그리고 천하(天下)의 모든 자질구레한 개별적 물사(物事)들을 소곡(小谷)에 비유했다는 것이다. 높은 지대의 작은 계곡에 있는 물들은 그 자체로 머물러 있을 수가 없다. 그것은 필연코 더 낮은 곳으로 흘러 들어가게 마련인 것이다. 여기에 가장 중요한 것은 만물의 유동(流動, Fluctuation)이다. 그 유동은 더 낮고 더 안정되고 더 포용적인 곳으로 흘러가게 마련이라는 것이다. 여기에 중요한 과정적 이미지는 앞에서 말한 ‘자빈(自賓)’, ‘자균(自均)’의 과정(Process)을 설명하는 것이다. 도(道)는 그렇게 자신을 낮춤으로써 모든 것을 포용하듯이, 인간세의 다스림도 법령이나 인위적 조작으로 한 계곡의 물만 다스려서는 안 된다는 것이다. 모든 작은 계곡의 물이 결국 흘러들어 갈 수밖에 없는 대해(大海)의 다스림이 되어야 한다는 것이다.

현대 양자물리학에서 말하는 바, 사물은 그 근원적 상태에 있어서 고도의 유동성과 고도의 불확정성을 과시하고 있으면서도 놀라운 안정성을 유지하고 있다는 역설적 사태에 대한 하나의 통찰이라고 말하면 너무 비약이 심한 이야기가 될까? 다음 왕필의 주를 살펴보자!

계곡의 시냇물이 강과 바다로 흘러 들어가기를 구하는 것은 강과 바다가 의도적으로 불러서 그렇게 되는 것이 아니다. 그것은 구함도 없이, 부름도 없이, 모두가 스스로 그렇게 돌아간 것이다.

川谷之求江與海, 非江海召之, 不召不求而自歸者世<也>.

도를 천하에 행하는 사람은, 법령을 내리지 않아도 사회가 저절로 고르게 될 것이요, 사회에 자기가 뭘 요구하지 않아도 스스로 얻게될 것이다. 그러므로 노자 원문에 ‘시냇물과 계곡의 강과 바다와의 관계와 같다’라고 한 것이다.

行道於天下者, 不令而自均, 不求而自得, 故曰猶川谷之與江海也.

여기서 우리가 주목할 사실은 왕필주의 마지막 본문인용이 ‘猶川谷之與江海’로 되어 있다는 사실이다. 즉 왕필이 본 텍스트는 분명 ‘어(於)’가 ‘여(與)’로 되어 있었으며 그것은 백본(帛本)ㆍ간본(簡本)에 일치하고 있다는 것이다. ‘어(於)’가 ‘여(與)’는 같은 음의 이문(異文)이다. 옛날에 텍스트를 전사(轉寫)할 때 음으로 기억한 사람들이 여(與)를 어(於)로 옮겼을 것이다. 그리고 의미론적으로도 ‘흘러들어간다’는 동적인 이미지가 첨가되었을 것이다.

인용

'고전 > 노자' 카테고리의 다른 글

| 노자와 21세기, 34장 - 작은 데서 이루고 쉬운 데서 도모하라 (0) | 2021.05.10 |

|---|---|

| 노자와 21세기, 33장 - 진정한 앎과 강함 (0) | 2021.05.10 |

| 노자와 21세기, 31장 - 전승(戰勝)하면 상례(喪禮)로 처리해야 한다 (0) | 2021.05.10 |

| 노자와 21세기, 30장 - 무력으로 일어난 자 무력으로 망하리 (0) | 2021.05.10 |

| 노자와 21세기, 29장 - 천하를 얻으려 발버둥치는 이들에게 (0) | 2021.05.10 |