제15장 이집트인들의 종교관념

주혈흡충

나는 1990년 12월부터 그 이듬해 1월에 걸쳐 아프리카대륙을 대우 김우중 회장단과 여행한 적이 있다. 화이트 나일과 블루 나일이 카르툼에서 만나 낫세르 호수로 들어가고 그곳 아스완 댐에서 신 아문의 도시 룩소르, 왕들의 계곡, 나그 함마디를 거쳐 카이로, 알렉산드리아까지 뻗쳐있는 나일강 상공을 김회장의 전세기를 타고 유유히 날아가 본 적이 있다. 어여쁜 불란서 스튜어디스가 시중을 드는 가운데 라면을 끓여먹으며 머리를 맞대고 인류문명의 대세를 논했다. 그런데 지금 이 글을 쓰고 있는 순간 김우중 회장님은 영어(囹圄)의 몸이 되어 한기(寒氣)에도 일신(一身)의 편안함조차도 구할 수 없는 처지이고 보니 내 가슴이 쓰리고 송구스러울 뿐이다.

이 나일강 지역을 생각하면 한의과대학생시절에 소진탁(蘇鎭琸) 선생님의 기생충학 수업시간에 들은 이야기가 생각난다. 이 지역에는 주혈흡충(Schistosoma)이라는 무서운 기생충이 있는데 강물에 몸을 담그기만 해도 피부를 뚫고 들어가 직장, 생식기에 분포된 정맥내에 기생하여 혈뇨(血尿), 농뇨(農尿), 점혈변을 일으킨다. 그리고 간이 붓고 복수가 차기도 한다. 그런데 아스완 댐을 만들기 전에는 나일강이 주기적으로 범람했다가 말라버리곤 하기 때문에 물속에 사는 충란이나 미라시듐(miracidium, 幼生), 세르카리아(cercaria, 有尾幼虫)가 모두 죽어버렸는데 댐을 만든 후로 상존 번식하여 감염환자가 급증하였을 뿐 아니라, 그 물을 수돗물로 공급하기 때문에 초기에는 국민의 80% 이상이 주혈흡충에 감염되어 환자가 많았다고 한다. 이스라엘과의 전쟁에서도 이집트 군대가 힘을 못 쓴 이유 중의 하나가 장병들에게 이 주혈흡충의 감염이 심하여 체력과 사기의 전반적 저하가 일어났기 때문이라 했다.

하여튼 대자연은 인간의 편의에 따라 함부로 조작하면 반드시 그 폐해가 있다. 우리나라도 새만금이니 경부대운하니 하는 책략이 우리 문명과 인간의 복지를 위하여 과연 꼭 필요한 방식의 사업인가 하는 것은 숙고에 숙고를 요하는 것이다.

콥틱말 쓰는 크리스챤들

수도사 중심과 문화전통의 혼합

마르시온정경 성립(150년경) 이후부터 아타나시우스(Athanasius, c. 293~373) 27서정경 성립(367년)까지 이 나일강지역에는 콥틱말을 쓰는 크리스챤이 많았는데, 이 크리스챤들에게는 대체적으로 몇 가지 리버럴한 경향성이 있었다.

1. 수도사 중심

모세도 이 지역에서 멀지 않은 시내(시나이) 광야에서 살다가 호렙산 떨기에서 하나님의 음성을 들었고, 엘리야 선지자도 광야에서 세미한 하나님의 음성을 들었고, 예수도 광야에서 시험을 거쳤고, 바울도 아라비아의 광야에서 이방전도여행을 할 수 있는 영감을 얻었다. 광야는 사막이다. 로스앤젤레스지역의 데쓰밸리에 며칠을 가 있어도 느낄 수 있는 것이지만 사막은 ‘버림’이다. 사막에서는 돈도 명예도 권력도 사랑도 욕정도 다 버리게 된다. 모든 것이 무상(無常)하며 무화(無化)된다. 순수한 영혼만 남아 하나님과 독백하게 된다. 따라서 이 지역에는 우리가 알고 있는 도시중심의 크리스챤과는 달리 수도사중심의 독특한 기독교형태가 발달했다. 매우 금욕주의적이었으며 이세간(離世間)적이었다. 홀로 방황하는 자(만행)도 많았고, 토굴에서 홀로 수행하는 사람들도 있었고, 그리고 수도원센터 같은 것도 많았다.

2. 문화전통의 혼합

콥틱말을 쓰는 초기기독교인들은 이집트 토착민이 주종을 이루었지만 알렉산드리아의 국제적 성격 때문에 지중해연안의 다양한 지역의 사람들이 이 지역으로 와서 정착하였다. 따라서 이들에게는 다양한 문화전통이 혼합되었기 때문에 절충주의적 사유방식이 조금도 이단적인 것이 아니었다.

3. 절충주의적 격의

이 절충주의(syncretism)란 말은 이집트 본래의 전통 속에서는 너무도 당연한 것이었다. 이집트에서는 신들이 시간과 공간을 무시하고 결합된다. 시대에 따라 다른 신들이 발생해도 하나의 컬트의 대상으로 융합되는 것이 보통이고, 공간에 따라 지역의 신이 국가의 신과 연합되는 것은 너무도 당연하다. 제우스와 같은 우두머리신 아문(Amun)과 태양신 라(Ra)가 결합하여 아문라(Amun-Ra)가 된다. 프타(Ptha), 소카르(Sokar), 오시리스(Osiris)가 프타소카르오시리스가 되기도 하고, 태양신 라(Ra)가 지하의 신 오시리스(Osiris)와 하나로 동일시되기도 한다. 따라서 이집트에서는 옛 전통과 새 전통이 항상 공존ㆍ융합하고, 이방과 토착의 융합이 매우 유연하고 자유스럽게 이루어졌다. 따라서 유대교-기독교의 새로운 전통은 그들의 종교적 관념 속에서 다양한 형태로 격의(格義)되었다.

4. 태양신 숭배의 관용성

이집트 종교는 태양숭배를 중심으로 발전된 것이지만 그렇다고 그들의 태양신숭배는 관용적인 일신사상(henotheism: 다신을 수용하는 일신)은 될 수 있어도 유일신론(monotheism)은 아니었다. 따라서 기독교의 유일신론은 이집트의 토양에서는 배타적인 성향만이 강요될 수는 없었다. 다양한 신화적 토양과 융합될 수밖에 없었다

5. 오시리스 신앙

죽음과 부활이라는 주제는 이집트 종교문화의 매우 보편적인 믿음 형태였으며, 그것은 또 농경사회의 토양의 퍼틸리티 컬트(fertility cult, 생산성 예찬)와 결부되어 있었다.

그 대표적인 유례가 오시리스(Osiris) 신앙이다. 오시리스의 유래는 매우 모호하지만, 나일강 하류의 부시리스(Busiris) 지역의 지역신이 격상된 것이라 하기도 하고, 땅속의 생산성이 의인화된 것일 수도 있고, BC 3000년경의 역사적 실존인물이며 영웅이었던 한 인간, 오시리스가 신격화된 것이라고 말하기도 한다. 오시리스는 지상의 훌륭하고 영특한 군주였으며 백성들의 사랑을 받았다.

그런데 그에게는 질투심이 강한 사악한 동생, 세트(Seth)가 있었다. 이 세트는 자기 형 오시리스의 몸의 치수를 비밀스럽게 알아냈다. 그리고 그 치수대로 매우 정교하고 온갖 아름다운 보석으로 치장된 관 모양의 상자를 만들었다. 그리고 그는 오시리스와 72명의 친구를 초대하여 성대한 파티를 열었다. 그리고 누구든지 그 관이 치수가 맞는 사람에게는 이 관이 그 사람의 것이라고 선언했다. 오시리스가 들어갔을 때, 그 관 문은 철컹 닫혔고 그관 뚜껑은 주조된 납에 의하여 밀폐되었다. 그리고 그 관은 나일강에 던져졌는데 비블로스에까지 떠내려가 삼나무에 걸려있게 되었다. 오시리스의 사랑스러운 부인 이시스(Isis)는 남편을 찾아 헤매었고 결국 관을 찾아 가지고 이집트로 돌아왔다. 정당한 장례를 치르기 위해서였다. 그런데 결국 또다시 세트에게 관이 발각되었고, 세트는 화가 나서 오시리스의 몸을 14쪽으로 잘라(어떤 버전에서는 42쪽) 이집트 전 국토에 분산시켜 버렸다. 이시스는 전 국토에 분산된 몸조각을 다 수집하여 하나로 다시 재조립시켰는데 그만 성기만은 나일강 잉어(Lepidotus)가 삼켜 먹어버렸기 때문에 나무로 깎아 끼워맞출 수밖에 없었다. 바로 이것, 오시리스의 재조립된 몸이 이집트 역사상 등장한 최초의 미이라였다.

이 미이라와 성교를 하여 낳은 아이가 호러스(Horus)였다. 호러스는 장성하여 아버지를 죽인 삼촌 세트와 대결을 벌이는데 이것을 ‘호러스와 세트의 대결’(Contendings of Horus and Seth)이라고 부른다. 이 대결은 자그마치 80년을 지속하였는데 호러스는 승리하여 지상의 살아있는 밝은 이집트의 새로운 왕이 되었고, 세트는 사막으로 쫓겨나 혼돈과 악의 지배자가 되었다.

그리고 오시리스는 죽은 자의 지배자가 되었고, 모든 지하의 생명력을 대변하게 되었다. 봄이 되면 사막에서 피어나는 새싹은 모두 오시리스의 부활을 상징한다. BC 2400년경부터 모든 왕은 죽으면 오시리스가 된다. 오시리스는 하이얀 몸으로 상징되는데 미이라의 몸이 하얗게 치장되는 것은 바로 오시리스의 모습을 상징한다. 까만색은 나일강의 퇴적 사토의 풍요로움을 상징하고 녹색은 부활을 상징한다. 예수의 죽음과 부활은 이들에게는 아무런 거부감 없이 받아들여진 또하나의 오시리스의 변형이었다.

6. 혼돈과 질서

이집트의 우주론에 있어서는 ‘무로부터의 창조’는 존재하지 않았다. 혼돈과 질서라는 개념이 매우 중요하다. 이 세계는 무로부터 창조된 것이 아니라, 혼돈을 자료로 하여 그것을 분화시키면서 질서로 만들어간 것이다. 헬리오폴리스의 위대한 아홉 신(the Great Ennead of Heliopolis)이 여기에 관여하는데 그중 으뜸가는 신이 ‘완전’(completeness)을 의미하는 아툼(Atum)이다. 그리고 눈(Nun)이라는 원초적 물의 신으로부터 태양신 라(Ra)가 태어난다.

그리고 이 태양신 라(Ra)는 지하의 오시리스(Osiris)와 항상 동일시되곤 했는데 결국 이집트의 태양신은 만물 위에서 군림하고 주재하는 빛나는 이미지라기보다는, 항상 밤이면 죽어서 다시 부활하여 나타나서 기나긴 하늘의 여정을 시작하는 ‘죽음과 부활’의 대자연의 생명력과 창조력을 상징했기 때문이다. 이러한 죽음과 부활에 대한 이집트인들의 다양한 관념이 기독교적 예수의 수난과 부활에 대한 다양한 신화적 해석의 틀을 제공했던 것이다.

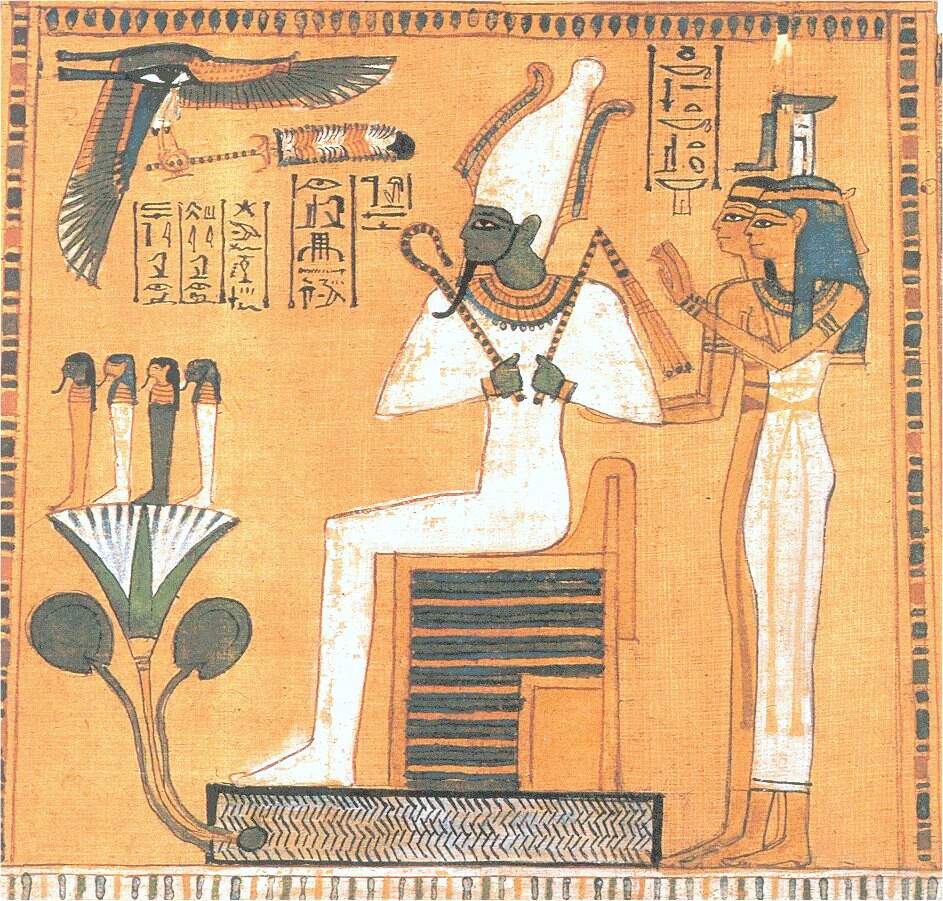

▲ 죽음과 부활과 생산성을 상징하는 오시리스는 우선 하얀 옷으로 상징된다. 그리고 양손에 갈고리와 도리깨를 들고 있다. 갈고리(crook)는 헤카(heka)라고 부르는데 통치를 상징한다. 도리깨(flail)는 네카카(nekhakha)라고 부르는데 농경문화와 관련 있을 터인데, 파리채(fly whisk)에서 유래한 것이라고도 한다. 권위의 상징이다. 오시리스는 길고 흰 모자 (white crown)를 쓰고 있는데 양 옆에는 양 뿔이 달려있다. 오시리스 뒤에는 부인 이시스(Isis)와 그의 자매 네프티스(Nephthys)가 서있다. 그가 디디고 있는 단에서는 연꽃이 피어 올랐는데, 연꽃 위에는 호러스(Horus)의 4아들이 서있다.

7. 사후세계의 진실성

이집트인들의 종교적 관념에 있어서는 인도인들에게 나타나는 ‘윤회’(transmigration)의 사상은 없다. 오시리스 신앙을 잘 살펴보아도 그것은 오시리스가 살아있는 우리와 같은 몸으로 부활하는 것은 아니다. 그들의 부활은 ‘죽음의 세계에로의 부활’이었다. 피라미드의 위용도 사후의 세계를 상징하는 것이지 그 미이라가 우리와 같은 삶의 세계로 돌아온다는 것은 아니다. 그들은 사후의 세계의 진실성을 믿었으며 죽은 후에도 삶의 영화를 계속 지속할 수 있다는 매우 소박한 신념을 가지고 있었다. 그들은 사후의 세계를 공포스러운 긴장감을 가지고 바라보지 않았다. 그들은 삶이라는 것 자체를 죽음에 대한 준비라고 생각했고, 삶의 모든 윤리 자체가 사후의 훌륭한 삶과 관련되어 있었다.

‘최후의 심판’이라는 관념은 그들에게도 매우 중요한 의미를 지니고 있었지만, 그것은 기독교처럼 집단화되어 있지 않고 개인화되어 있었다. 사람이 죽음의 세계로 부활할 수 있는가에 대한 심판이었다. 그리고 이러한 심판에 대해 그들은 매우 낙관적이었다. 물질적 풍요보다는 신을 경배하는 삶을 살고, 윗사람을 공경하고 가난한 자를 보호할 줄 아는 삶의 윤리가 죽음의 세계로의 부활을 보장해준다고 믿었다.

8. 마아트

이집트인들의 종교적 관념에서 가장 중요한 것은 마아트(Maat)다. 마아트란 보통 무릎을 웅크리고 앉아있는 여신의 모습으로 상징되는데 그것은 이 우주의 진리며 정의며 본질적인 조화(the essential Harmony of the Universe)이다. 예수님은 말씀하신다.

공중의 새를 보라! 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아 들이지도 아니 하되, 하늘에 계신 너희들의 아버지께서 그들을 기르시나니, 너희들이야말로 이것들보다 더 귀한 것이 아니겠느냐? (마 6:26)

그리고 또 말씀하시었다.

또 너희가 어찌 의복을 염려하느냐? 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보아라! 수고도 아니 하고 길쌈도 아니 하느니라. 그러나 내가 너희에게 말하노니 모든 영광을 차지한 솔로몬의 입은 옷이 이 꽃 하나만 같지 못하였느니라. (마 6:28~29)

예수도 이 세계의 스스로 그러한 질서가 있다고 믿는다. 누구도 조작할 수 없는 아주 본질적인 질서가 이 우주 속에 내재해있다고 믿는다. 우리는 예수님의 말씀을 종말론적 협박으로만 읽어서는 아니된다. 예수님에게도 아주 평화롭고 조화로운 우주질서에 관한 낙관이 있는 것이다.

아크

이집트인들에게는 종교의 존재이유가 바로 혼돈으로부터 우주의 질서를 보호하는 데 있었다. 모든 종교적 행위는 우주에 내재하는 마아트(Maat, 질서, 진리)를 지키는 것이다. 이 마아트는 우주의 창조신화와 직결되어 있으며 종교적 행위는 의료적 행위와 거의 구분되질 않았다.

인간의 모든 질병이야말로 혼돈의 침입이었으며 그것은 인간의 악한 행동의 결과라고 보았다. 이집트인들에게는 아크(akh)라는 관념이 있었는데 그것은 우리 동아시아문화권의 기(氣, ch'i)와 거의 동일한 개념이었다. 어떻게 사기(邪氣)의 침범으로부터 정기(正氣)를 지키는가 하는 것이 그들의 의학이었고, 마술(magic)이었고, 종교적 제식이었다. 이 3자는 전혀 구분되지 않는다. 예수의 선교행위의 대부분이 병든 자를 고친 것이다. 예수라는 존재는 이집트인들에게는 낯익은 모습이었다. 악을 누르고 우주의 하모니를 유지하는 것, 그 코스믹 스케일의 사업은 구체적으로 인간의 몸에서 실증되어야 한다. 그들의 종교는 바로 몸의 건강과 직결되어 있었다. 이러한 이집트의 종교사상이 히포크라테스로 대변되는 희랍의학을 탄생시켰음은 두말할 나위도 없다. 신전의 존재도 제사장의 존재도 우주와 인간의 몸의 질서를 유지하기 위한 항구적 방편이었던 것이다.

야훼교의 창시자 모세는 이집트종교전통속에서 성장

한마디로 유대교전통은 이집트종교전통과의 교섭 속에서 탄생하고 성장한 것이다. 모세는 어떤 의미에서 이집트인이었다. 이방의 사도인 바울이 이방에서 성장한 것이나, 애굽(이집트)으로부터 이스라엘민족을 구원하기 위한 지도자가 애굽인으로서 성장한 것이나 다 그 나름대로 필연적 이유가 있는 것이다. 이스라엘민족의 유일신앙은 오로지 모세로부터 시작하는 것이다. 모세는 야훼교의 창시자라 해도 매우 적확한 표현이다. 모세 이전에는 야훼에게만 예배해야 한다는 관념이 이스라엘 민족에게 근원적으로 결여되어 있었다(대한기독교서회, 『그리스도교大事典』, 323). 모세의 야훼교 창시는 어떤 의미에서 이집트종교전통에 대한 반동이라고 볼 수도 있다.

그러나 다양한 이집트종교사상의 뿌리는 그 근저에 있고 다양한 지혜의 교류가 있었다. 그 유대교의 뿌리에서 새롭게 자라난 기독교가 또다시 이집트의 종교문화와 접합되었을 때 매우 자유로운 종교적 사유가 폭발적으로 쏟아져 나왔다. 이러한 종교적 사유의 홍류를 우리가 대체적으로 영지주의(Gnosticism)라고 부르는 것이다.

요한복음의 성립 이후 아타나시우스(Athanasius, c. 293~373)의 27서정경 성립 때까지의 3세기의 초기기독교 역사는 영지주의의 전성시대였다. 물론 우리가 영지주의라고 말하는 대상영역에 속하는 사람들은 그 어느 누구도 자신을 ‘영지주의자’라고 생각한 사람은 없다. 영지주의의 어떤 문헌도 영지주의를 자처하지 않는다. 그것은 단지 우리가 과거의 역사적 사실을 규합하기 위하여 만들어낸 매우 방편적인 개념일 뿐이다.

▲ 구 카이로(Old Cairo)에 있는 콥틱 박물관(Coptic Museum)의 입구, 로마시대의 폐허 건물이 보인다. 나그 함마디 문서를 수집ㆍ보관하는데 가장 큰 공헌을 세운 토고 미나(Togo Mina)는 이 박물관의 관장이었다. 토고 미나는 나그 함마디 문서를 둘러싼 치졸한 게임판에서 가장 순수한 영혼이었다. 그러나 안타깝게도 그는 1949년에 요절했다.

인용

'고전 > 성경' 카테고리의 다른 글

| 기독교 성서의 이해 - 제17장 사바크의 저주와 축복 (0) | 2022.02.27 |

|---|---|

| 기독교 성서의 이해 - 제16장 나일강 유역의 수도원 문화 (0) | 2022.02.27 |

| 기독교 성서의 이해 - 제14장 제롬의 라틴 벌게이트 (0) | 2022.02.27 |

| 기독교 성서의 이해 - 제13장 아타나시우스의 부활절 메시지까지 (0) | 2022.02.27 |

| 기독교 성서의 이해 - 제12장 디아테사론과 몬타니즘 (0) | 2022.02.27 |