1. 장서마다 도장을 찍어 자손에게 물려주다

「유씨도서보서柳氏圖書譜序」는 유련柳璉(1741-1788)이 자신이 수집한 고금의 인장印章을 찍어 한 권의 인보집으로 만든 『유씨도서보柳氏圖書譜』의 서문으로 써준 글이다.

| 연옥連玉 유련柳璉은 도장을 잘 새긴다. 돌을 쥐고 무릎에 얹고, 어깨를 기우숙하게 하여 턱을 숙이고서, 눈을 꿈뻑이고 입으로 불며 그 먹글씨를 파먹어 들어가는데 실낱처럼 끊어지지 않는다. 입술을 삐죽 모아 칼을 내밀고 눈썹에 힘을 주더니만 이윽고 허리를 펴고 하늘을 올려보며 길게 숨을 내쉰다. 連玉善刻章. 握石承膝, 側肩垂頤, 目之所瞬, 口之所吹, 蚕飮其墨, 不絶如絲. 聚吻進刀, 用力以眉, 旣而捧腰仰天而欷. |

그는 전각篆刻에 취미가 있어 옥돌 위에 쓴 글씨가 끊어지는 법 없이 잘도 파나간다. 그래서 아예 자字조차 제 이름을 파자破字하여 연옥連玉이라 하였다. 왼손에는 돌을 꽉 움켜쥐고, 칼을 든 오른쪽 어깨를 약간 높게 쳐들고는, 턱을 바짝 아래로 숙여 눈을 꿈뻑이고 입으로 돌가루를 연신 불어가며, 도장 위에 써놓은 글씨를 파들어가기 시작한다. 칼이 움직이고 돌가루가 튈 때마다 실낱같은 글자의 모양이 점점 또렷해진다. 섬세한 손길이 필요한 마무리에서는 내미는 칼끝따라 저도 모르게 입술이 삐죽 나오고, 눈썹을 찡그려 돌을 한동안 살펴보더니만, 이윽고 어깨에 힘을 빼더니 뻣뻣해진 고개를 쳐들며 긴장을 푸는 것이다.

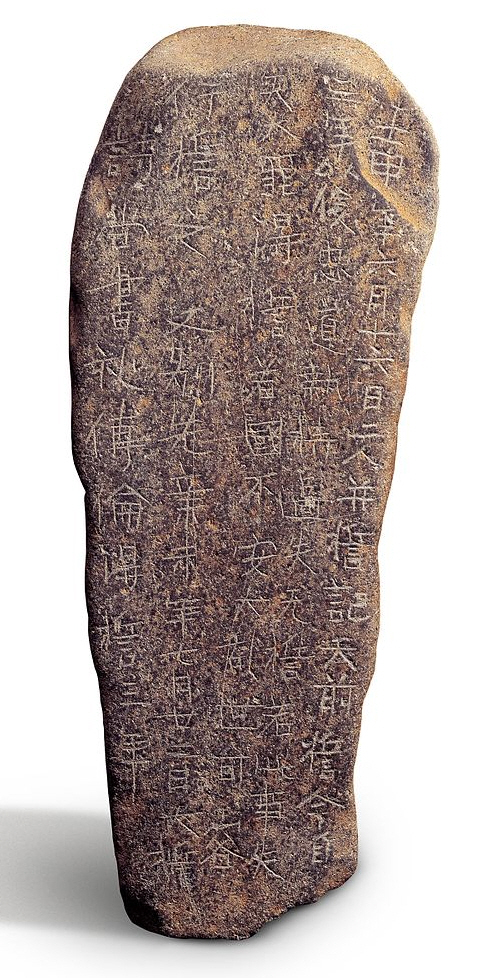

| 무관懋官 이덕무李德懋가 지나다가 그를 위로하며 말하였다. “그대가 단단한 것을 파서는 장차 무얼 하려는겐가?” 연옥이 말하였다. “대저 천하의 물건은 제각기 주인이 있게 마련일세. 주인이 있고 보면 신표가 있어야 하지. 그래서 열 집 사는 고을이나 백 명 사내의 우두머리도 또한 인장이 있는 것일세. 주인이 없으면 흩어지게 되고, 신표가 없으면 어지럽게 되네. 내가 무늬진 돌을 얻었는데, 돌결이 반질반질하고 기름진데다 크기가 사방 한 치 가량인데 옥처럼 맑네그려. 그 꼭대기에는 사자를 걸터 앉혔는데, 젖먹이 새끼를 보듬고서 사납게 으르렁거리는 모양을 새겨 놓았네. 내 문방文房에 눌러두면 사우四友를 꾸며줄 것이네. 내 조상은 헌원씨軒轅氏이고, 성은 유柳요 이름은 련璉이라, 문채있고 우아하게 종정鐘鼎과 석고石鼓의 서체書體로 조문鳥紋 운문雲紋을 새겨, 내 책에 찍어서 내 자손에게 남겨주면 흩어져 잃어버릴 염려도 없이 책을 온전히 보전할 수 있을 것이네.” 懋官過而勞之曰: “子之攻堅也, 將以何爲?” 連玉曰: “夫天下之物, 各有其主. 有主則有信, 故十室之邑, 百夫之長, 亦有符印. 無主乃散, 無信乃亂. 我得暈石, 膚理膩沃, 方武一寸, 瑩然如玉. 獅蹲其鈕, 鞠乳獰吼. 鎭我文房, 綏厥四友. 我祖軒轅, 氏柳名璉. 文明爾雅, 鼎鼓鳥雲, 印我書秩, 遺我子孫, 無憂散佚, 百卷其全.” |

동갑내기 친구인 이덕무가 지나가다가 그 고심하는 모습을 보더니만 자못 딱하다는 듯 이렇게 말한다.

“이 사람아! 돌에 이름은 새겨 무얼 하겠다는게야!”

그러자 연옥은 눈을 동그랗게 뜨고 그게 무슨 말이냐는 표정을 짓는다.

“자네 몰라서 묻는 겐가? 도장이 필요한 것은 물건에 주인이 있다는 것을 표시하기 위해서라네. 주인의 표시가 없으면 물건은 쉬 흩어지고 말지. 어렵사리 모은 것이 허망하게 흩어지고 만데서야 어디 될 말인가. 자네 이 돌을 좀 보게. 이 아롱진 무늬하며 반질반질하고 기름진 결이 마치 옥처럼 맑은 느낌을 주는 돌일세. 꼭대기에는 젖먹이 새끼를 보듬은 사자가 으르렁대는 모습을 새겨 놓았지. 이것을 내 책상머리에 얹어두고서 장서에 찍으면 좀 보기 좋겠는가? 도장에는 ‘오조헌원吾祖軒轅, 씨류명련氏柳名璉’이란 여덟 글자를 새겼다네. 우아한 전서체篆書體로 조문鳥紋과 운문雲紋을 새겨 넣었지. 내 장서마다 이 도장을 찍어서 내 자손에게 물려줄 참일세. 도장이 찍혀 있으니 잃어버릴 염려도 없고, 흩어질 걱정도 없이 잘 보전할 수 있을 것일세. 그렇지 않은가?”

2. 천자의 옥새로도 만리장성으로도 지켜지지 않네

| 무관이 웃으며 말하였다. “자네 화씨의 구슬을 어찌 생각하는가?” “천하의 지극한 보배일세.” “그렇지. 옛날 진시황이 여섯 나라를 제 손에 넣게 되자, 옥돌을 깨어 옥새로 만들었지. 위로는 푸른 용을 서려 두었고, 옆에는 붉은 이무기를 틀어 놓아 천자의 신표로 삼았다네. 천하의 고을은 몽염으로 하여금 만리장성을 쌓아 이를 지키게 하였지. 그의 말이 ‘2세, 3세에서 만세까지 무궁토록 이를 전하라’라고 하지 않았던가?” 연옥은 고개를 숙이고 가만 있더니만, 무릎에서 그 어린 아들을 밀어내면서 말하였다. “어찌 네 아비의 머리를 희게 만든단 말이냐?” 懋官笑曰: “子以和氏之璧, 爲何如也?” 曰: “天下之至寶也.” 曰: “然. 昔秦皇帝旣兼六國, 破璞爲璋. 上蟠蒼虯, 旁屈絳螭, 以爲天子之信. 四海之鎭, 使蒙恬築萬里之城以守之. 其言豈不曰: ‘二世三世至于萬世, 傳之無窮’乎?” 連玉俛首寂然, 推墮其幼子於膝曰: “安得使而公頭白者乎?” |

이덕무는 씩 웃고 이렇게 말한다.

“예끼 이 사람. 그깟 도장 하나 눌러 둔다고 해서, 그 책이 언제고 흩어지지 않고 보전될 거라고 믿는단 말인가? 자네 화씨의 구슬을 생각해 보게. 한 때 진나라가 열 다섯 성과 그것을 맞바꾸자고 했어도 조나라는 응하지 않았었네. 그러다 진시황이 천하를 통일하매, 거기에 ‘하늘에서 명을 받았으니 그 수壽가 길이 창대하리라. 受命于天, 旣壽永昌’라고 새겨 천자를 상징하는 옥새로 만들었다네. 그뿐인가. 그 나라를 길이 보전하자고 몽염을 시켜 만리장성을 쌓게 하고는, 임금의 이름도 따로 짓지 않고 2세 황제, 3세 황제라 하여 만세토록 그 영화를 누리리라 했었지 않나? 그러나 만세토록 누리자던 그 영화는 만리장성을 쌓은 보람도 없이 제 아들 대에까지도 제대로 전해지지 못하고 진나라는 그만 망하고 말았네. 화씨의 구슬이야 그대로 있었겠지만, 나라가 망하고 보면 그깟 옥새가 무슨 소용이 있더란 말인가? 그런가 안 그런가?”

머쓱해진 연옥은 말문이 막혀 가만히 있더니만, 무릎 위에 앉아 재롱을 떨던 애꿎은 어린 아들을 ‘저리 가!’ 하며 밀어내 버린다. 아비의 뜻이 제 아무리 고상해도 아들 녀석이 변변찮으면 아무 소용이 없다기에 하는 행동이다.

3. 장서를 꼭꼭 감싸두려 하지 말게

| 하루는 그 전에 모은 고금의 인장을 가지고 엮어 한 권으로 만들어 가지고 와서는, 내게 서문을 부탁하였다. 공자께서 “나도 오히려 사관史官이 빠뜨린 글을 보았었는데, 지금은 없어졌다1”고 하신 것은 대개 이를 상심하신 것이다. 이에 있어 나란히 이를 써서 책을 빌려주지 않는 자의 깊은 경계로 삼는다. 一日携其前所集古今印本, 彙爲一卷, 屬余序之. 孔子曰: ‘吾猶及史之闕文, 今亡矣.’ 蓋傷之也. 於是幷書之, 以爲不借書者之深戒. |

그런 그가 하루는 자신이 그동안 모은 고금의 인장을 찍어 한 권의 책으로 만들어가지고 와서 연암에게 서문을 청하는 것이다. 그런데 끝부분에 가서 공자의 인용과, 책을 빌려 주지 않는 사람을 경계한다고 운운한 대목이 평지돌출격으로 나오면서 글이 끝나고 있어 문맥을 소연히 잡기가 어렵다.

인용된 공자의 말뜻은 이렇다. 예전에는 사관이 사서를 편찬하면서, 뜻이 분명치 않아서 쓰지 못하고 남겨둔 사료를 공자 자신도 볼 수가 있었다. 이것을 사관은 왜 남겨 두었던가? 자신은 분명히 알 수 없어도 혹 훗날에라도 알 수 있을까 싶어 없애버리지 않았던 것이다. 또 말이 있는 사람은 남에게 제 말을 빌려주어 그것을 타게 했다. 그런데 지금은 그런 순후한 풍습을 볼 수가 없다. 내가 모르는 것은 남들도 알아서는 안 되겠기에, 그런 사료는 남김없이 없애버린다. 내 아끼는 말을 남이 타도록 빌려주는 것도 안 될 일이다. 그래서 세상인심은 날로 야박해지고, 인정은 나날이 각박해지고 말았다는 것이다.

연암은 왜 이 말을 「유씨도서보서」 말미에다 썼을까? 또 책을 빌려주지 않는 자에게 깊은 경계로 삼는다는 말 뜻은 무엇일까? 아마도 연옥은 제 집의 장서를 남에게 빌려주지 않기로 유명했던 모양이다. 그런 그가 무슨 자랑이라도 하려는 듯이 그간 모은 온갖 희귀한 인장을 찍은 인보를 가지고와서 서문을 청하니 연암은 그만 기분이 상하고 말았던 것이다. 더욱이 연암은 일찍이 이덕무에게서 그가 도장을 파서 책마다 장서인을 찍어두면 자손 대대로 흩어지지 않고 온전히 전해질 수 있을 거라던 이야기를 들었던 터였다.

연암은 유련이 그저 도장을 새겨 소장한 책마다 찍어, 남에게는 보여주지 않고 자기 자손에게만 길이길이 전하려 하는 그런 욕심을 나무랐다. 지식이란 공변된 것이니 서로 돌려보아 숨통이 트이게 해야 한다. 그런데도 그는 그것이 어디로 흩어질까 염려하여 도장까지 손수 파서 찍어두고, 남에게는 보여주지도 않다가 이제와 서문을 부탁하노라며 슬며시 인보집을 내놓는 것이 얄미웠던 것이다.

- 『논어』 「衛靈公」에 나온다. “공자께서 말씀하시기를, ‘나도 오히려 史官이 분명치 않은 것을 빼놓고 기록하지 않는 것과, 말 가진 이가 말을 남에게 빌려주어 타게 하는 것을 보았는데, 지금은 그런 일도 없어졌구나!’라고 하셨다. 子曰 : ‘吾猶及史之闕文也, 有馬者借人乘之, 今亡矣夫!’” 당시의 야박해진 인정을 탄식한 내용이다. [본문으로]

4. 장서를 남기고 싶거든 친구들에게 빌려주게

『연암집』의 척독 중에 「여인與人」이라고만 된 편지글이 있다. 말하자면 수취인인 분명치 않은 편지인데, 윗글과 관련지어 읽을 때 유련에게 보낸 글이 분명하다.

| 그대가 고서古書를 많이 쌓아두고도 절대로 남에게는 빌려주지 않으니, 어찌 그다지도 딱하십니까? 그대가 장차 이것을 대대로 전하려 하는 것입니까? 대저 천하의 물건은 대대로 전할 수 없게 된지가 오래입니다. 요순이 전하지 않은 바이고 삼대三代가 능히 지키지 않았던 것인데도, 옥새를 새겨 만세에 전하려 했으니 진시황을 어리석다고 여기는 까닭입니다. 그런데도 그대는 오히려 몇 질의 책을 대대로 지켜내겠다고 하니 어찌 잘못이 아니겠습니까? 책은 정해진 주인이 없고, 善을 즐거워하고 배움을 좋아하는 자가 이를 소유할 뿐입니다. 足下多蓄古書, 絶不借人, 何其謬也? 足下將欲以世傳耶? 夫天下之物, 不能傳世也, 久矣. 堯舜之所不傳, 三代之所不能守, 而秦皇帝之所以爲愚也. 足下尙欲世守於數帙之書, 豈不謬哉? 書無常主, 樂善好學者有之耳. 만약 후세가 어질어 善을 즐거워 하고 배우기를 좋아 한다면, 벽 사이에 간직해 두었거나 무덤 속에 비장해둔 귀한 책이나 여러 차례 번역해야만 알아들을 수 있는 외국의 책도 장차 남양南陽의 세가世家로 돌아가게 될 것입니다. 만약 후세가 어질지 않아 교만 방일하고 나태하게 되면 천하도 또한 지킬 수가 없거늘 하물며 책이겠습니까? 말을 남이 타도록 빌려주지 않는 것은 공자께서도 오히려 장차 상심하셨거니와, 책을 지닌 사람이 남이 읽도록 빌려주지 않는다면 장차 어떠하겠습니까? 若後世賢, 樂善好學, 壁間所藏, 冢中所秘, 九譯同文, 將歸於南陽之世矣. 若後世不賢, 驕逸惰荒, 天下亦不可守, 而況於書乎? 馬不借乘, 仲尼猶且傷之, 有書者不借人讀之, 將若之何? 그대가 만약 자손이 어질든 어리석든 모두 대대로 지켜낼 수 있다고 말한다면 이는 더더욱 큰 잘못입니다. 군자가 창업하여 실마리를 드리움은 계승할만 것이 되는 까닭에 법으로 이를 분명하게 하고, 덕德으로 이를 이끌며, 모습으로 이를 보여주지 않음이 없는데도, 후세가 오히려 혹 이를 실추하여 계승함이 있지 못하는 것입니다. 관석關石과 화균和勻을 하夏나라의 자손들이 진실로 대대로 지킬 수 있었다면 구정九鼎을 어찌 옮겼겠으며, 밝은 덕과 좋은 향기를 은나라의 자손들이 진실로 대대로 지킬 수 있었더라면 박사亳社를 어찌 고쳤겠습니까? 천자를 공경함을 주나라의 자손들이 진실로 대대로 지킬 수 있었다고 한다면 명당明堂을 어찌 헐었겠습니까? 足下若言子孫無賢愚, 皆可以世守, 則是又大謬. 君子刱業垂統, 爲可繼也. 故莫不明之以法, 將之以德, 示之以容. 後世猶或失墜, 罔有承將. 關石和勻, 夏之子孫, 苟可以世守, 則九鼎何遷; 明德馨香, 殷之子孫, 苟可以世守, 則亳社何改; 天子穆穆, 周之子孫, 苟可以世守, 則明堂何毁? 이로 말미암아 보건데, 법을 밝게 하여 후세에 드리우고, 덕으로 이끌고 모습으로 보여주더라도 오히려 지키기가 어렵거늘, 이제 천하의 고서古書를 사사로이하여 남이 선하게 되도록 빌려주지 아니하면서 교만하고 인색하게 책을 끼고서 후세에 건네주려 하니, 불가하지 않겠습니까? 군자는 글로써 벗을 모우고, 벗을 가지고 어짐을 보태나니, 그대가 만약 어짊을 구한다면 천 상자에 가득한 책을 벗들에게 주어 함께 닳아 없어지게 함이 옳을 것입니다. 이제 높은 누각에다 묶어 두고서 구차하게 후세의 계획을 세우려한단 말입니까? 由是觀之, 明法而垂之, 德容而目示之, 尙猶難守, 今乃私天下之古書, 不與人爲善, 挾驕吝以濟其世, 無乃不可乎? 君子以文會友, 以友輔仁, 子如求仁, 千箱之書, 與朋友共弊之, 可也. 今乃束之高閣, 區區爲後世計耶? |

이 편지로 보아 유련은 천 상자에 달하는 책을 소장했던 엄청난 장서가였고, 그 중에는 구해보기 힘든 책도 많았으되 남에게는 절대로 빌려주지 않았던 모양이다. 그러면서 그는 그 책 마다 도장을 찍어 소유주를 밝히고, 그것으로 대대로 물려 전하는데 아무 문제가 없으리라 여겼던 것이다. 그런 그가 『유씨도서보柳氏圖書譜』라는 인보집을 가져와 연암에게 서문을 부탁했던 것이다. 아마 당초 그의 마음은 연암의 서문에서 귀한 인장을 이리도 많이 모아 마침내 한권의 책으로 묶기에 이르렀으니 참으로 장한 일이라는 식의 덕담을 기대했을 법하다.

그러나 정작 중요한 것은 책 위에 찍힌 도장이 아니다. 그것들을 흩지 않고 대대로 잘 보존하는 것이 아니다. 세상에 3대만 거슬러 올라가면 부자가 아니었던 집안이 없다. 결코 오래갈 수 없는 물질에 집착하는 것은 어리석은 일이다. 진시황이 화씨의 구슬을 부수어 옥새를 만들었지만 만세는커녕 제 아들 대까지도 가지 못했다. 중요한 것은 도장이 아니다. 자손에게 물려주는 것이 아니다. 책은 정해진 주인이 있을 수 없다. 그 책을 읽어 제 삶의 자양을 삼을 수 있는 낙선호학樂善好學의 사람만이 책 주인이 될 자격이 있다. 후손이 어질어 배우기를 좋아한다면 아무리 귀하고 구하기 어려운 책이 있다 하더라도 그는 그것을 구해볼 것이다. 그렇지 않고 교만 방일한데다 게으르기까지 하다면 그에게는 천하를 가져다주어도 보전하지 못할 터이니 하물며 책 따위이겠는가? 귀한 책이 있다 해도 아무 짝에 소용없이 좀 먹고 말거나, 하루 밤 술값에 쉬 팔아넘기고 말 것이다.

이 편지글에 보이는 연암의 어조는 상당히 격앙되어 있다. 그 사이에는 우리가 짐작할 수 없는 어떤 사연이 끼어 있을 법도 하다. 『과정록』에 보면 “선군의 문장 중에는 세상 유자儒者 가운데 거짓 꾸미고 명성을 훔치는 자를 나무라고 꾸짖는 것이 꽤 있다”고 했는데, 「유씨도서보서」나 「여인」같은 글이 바로 여기에 해당할 것이다. 이 글을 받아든 유련은 당연히 몹시 불쾌했겠는데, 연암의 서문은 결국 자신의 『연암집』에만 실리고 만 글이 되고 말았을 터이다.

5. 돌에 새겨봐야 부질없는 것을

역시 돌에 이름을 새기는 일을 가지고 쓴 「영재집서泠齋集序」를 다시 읽어보기로 하자. 영재泠齋는 유득공柳得恭(1748-1807)의 호인데, 앞서 본 유련柳璉이 그에게는 숙부가 된다.

| 돌 다듬는 사람이 새기는 사람에게 말하였다. “대저 천하의 물건은 돌보다 단단한 것이 없다. 그 단단한 것을 쪼개다가 끊어서 깎고는, 용틀임을 머리에 얹고 바닥에는 거북을 받쳐, 무덤 길목에 세워 영원히 없어지지 않도록 하는 것은 바로 나의 공로이다.” 새기는 사람이 말하였다. “오래되어도 닳아 없어지지 않기로는 새기는 것보다 오래가는 것이 없네. 훌륭한 사람이 업적이 있어 군자가 묘갈명을 짓는다 해도 내가 다듬어 새기지 않는다면 어찌 비석을 세울 수 있겠는가?” 匠石謂剞劂氏曰: “夫天下之物, 莫堅於石, 爰伐其堅, 斷而斲之. 螭首龜趺, 樹之神道, 永世不騫, 是我之功也.” 剞劂氏曰: “久而不磨者, 莫壽於刻. 大人有行, 君子銘之, 匪余攸工, 將焉用碑?” |

글은 돌 다듬는 석수쟁이와 비석에 글자를 새기는 조각쟁이와의 말다툼으로 시작된다. 석수쟁이는 이렇게 말한다. 사람이 아무리 훌륭한 공적을 세웠다 해도, 비석을 세우지 않는다면 아무 소용이 없다. 그러니 그 사람의 훌륭함 보다도 오히려 나의 공이 더 크다고 할 수 있다. 천하에 가장 단단한 물건인 돌을 쪼개어 비석으로 세우는 나야말로 가장 위대하다. 그러자 조각쟁이가 즉각 반발한다. 웃기지 마라! 돌만 세운다고 무슨 소용이 있는가? 아무리 훌륭한 문장이 있다 해도 내가 글씨를 새기지 않고는 쓸데가 없는 것을. 돌이 오래가지만, 글자를 새겨야만 의미를 갖게 된다. 내가 더 위대하다.

| 마침내 함께 무덤에 가서 다투었으나 무덤은 적막하니 소리가 없고, 세 번을 불렀지만 세 번 다 응답하지 않았다. 이때 돌 사람이 기가 막히다는 듯 웃으며 말하였다. “그대들이 천하에서 가장 단단한 것으로는 돌보다 굳은 것이 없고, 오래되어도 닳지 않는 것은 새기는 것처럼 오래가는 것이 없다고 말하네 그려. 비록 그러나 돌이 과연 단단하다면 어떻게 깎아서 비석으로 만든단 말인가? 만약 닳지 않을 수 있다면 어찌 능히 새긴단 말인가? 하마 깎아서 이를 새겼으니, 또 어찌 구들장 놓는 자가 이를 가져다가 가마솥 얹는 머릿돌로 만들지 않을 줄 알겠는가?” 遂相與訟之於馬鬣者, 馬鬣者寂然無聲, 三呼而三不應. 於是石翁仲啞然而笑曰: “子謂天下之至堅者, 莫堅乎石, 久而不磨者, 莫壽乎刻也. 雖然石果堅也, 斲而爲碑乎? 若可不磨也, 惡能刻乎? 旣得以斲而刻之, 又安知築竈者不取之, 以爲安鼎之題乎?” |

이렇게 싸움을 거듭하며 그들은 종내 물러서지 않았다. 좋다! 그렇다면 누가 더 훌륭한지 무덤 주인에게 가서 물어보기로 하자. 당신은 누가 더 고맙습니까? 돌을 세운 나요, 아니면 글자를 새긴 저 사람이요? 그러나 무덤은 종내 말이 없다. 그때 갑자기 무덤 앞에 서 있던 석장승이 끼어든다. “자네들 참 대단하구먼. 가장 단단한 것이 돌이라 하고, 가장 오래가는 것이 새기는 것이라고 했지? 정말 그렇게 단단하다면 어떻게 깎아 비석으로 만든단 말인가? 정말 닳지 않는다 한다면 어떻게 끌로 쪼아 새길 수 있단 말인가? 단단한 것도 깎을 수 있고 닳지 않는 것도 새길 수 있다면, 그것을 가져다 구들장 얹는데 쓸 수도 있겠네 그려.”

여기까지 읽고 나니 대뜸, 자네의 그 창으로 자네의 방패를 찌르면 어찌 되겠느냐던 ‘모순矛盾’ 이야기가 떠오른다. 정작 고마워해야 할 무덤 주인은 적막히 아무 대답이 없다. 비석은 이미 그와는 아무 상관이 없는 것이다. 거기 적힌 내용이 그렇기도 하려니와, 설사 사실을 적었더라도 사후의 기림이 그에게 무슨 소용이 있으랴? 가장 단단하다는 돌도 쪼개어 다듬고, 가장 오래 간다는 새김도 결국은 칼을 가지고 한다. 그럴진대 단단할 것은 무엇이고 오래 갈 것은 무엇이랴. 마침내 아궁이의 구들장이 되고 말지 어찌 알겠는가?

6. 잊혀지는 걸 두려워 말라

| 양자운揚子雲은 옛것을 좋아하는 선비로 기이한 글자를 많이 알았다. 그때 마침 『태현경太玄經』을 초하고 있다가 정색을 하고 얼굴빛을 고치더니만 개연히 크게 탄식하며 말하였다. “아! 어찌 알리오? 돌 사람의 허풍을 들은 자는 장차 나의 『태현경』을 가지고 장독대 덮개로 덮겠구나!” 듣던 사람이 모두 크게 웃었다. 봄날 『영재집』에다 쓴다. 揚子雲好古士也, 多識奇字. 方艸太玄, 愀然變色易容, 慨然太息曰: “嗟乎! 烏爾其知之? 聞石翁仲之風者, 其將以玄覆醬瓿乎?” 聞者皆大笑. 春日書之泠齋集. |

그리고 나서 글은 한나라 때 양웅揚雄의 이야기로 불쑥 건너뛴다. 그 옛날 양웅이 난해하기 그지없는 『태현경』의 저술에 몰두하고 있을 때, 친구 하나가 와서 그 모습을 보고는 혀를 찬 일이 있었다. “여보게, 이 사람아! 요즘 세상은 『주역』조차도 어렵다고 보려고들 하지 않는데, 자네의 이 책을 이해하고 읽을 사람이 몇이나 되겠나? 훗날 장독대 덮개로나 쓰면 다행일세 그려.” 과연 아무도 알아주지 않는 가운데 양웅은 그렇게 세상을 떴다. 그런데 사후에 그의 『태현경』은 베스트셀러가 되어 낙양의 지가紙價를 올렸다. 다만 양웅은 살아서 그 영예를 누리지 못했다.

연암은 왜 뚱딴지 같이 이 이야기를 『영재집』의 서문 말미에 끌어 왔을까? 안목이 없는 세상 사람들은 영재의 이 책을 장독대의 덮개로나 쓰면 다행이라고 생각하겠지만, 나는 이 책이 먼 훗날 낙양의 지가를 올릴 만큼 훌륭한 저작이 될 것을 잘 안다. 이름이란 이렇게 허망한 것이니 집착하지 말아라. 돌에 새긴다 해도 그것은 종당에는 부뚜막의 고임돌이 될 뿐이다. 비록 당장에 장독대의 덮개로 구를지라도 훗날 세상이 아끼는 고전으로 남는 것이 길이 남는 것이 아니겠는가? 연암의 의중은 아마 이런 것이 아니었을까?

돌에 이름을 새긴다 해서 그것이 오래가는 것이 아니다. 도장에 새겨 찍어둔다 해서 그 책이 흩어지지 않는 것이 아니다. 정말 없어지지 않을 이름은 칼로는 새길 수가 없다. 이름에 집착하지 말아라. 잿밥에 마음 팔지 말아라. 잊혀지는 것은 조금도 무섭지가 않다. 정작 내 자신 앞에 내가 떳떳하지 못한 것이 부끄러울 뿐이다. 아! 그런데 세상은 반대로만 간다. 비석의 크기와 비문의 내용만을 가지고 난리를 친다. 정작 무덤 주인은 말이 없는데, 석수쟁이와 조각쟁이의 다투는 소리만 시끄럽구나.

인용

'책 > 한문(漢文)' 카테고리의 다른 글

| 비슷한 것은 가짜다 - 20. 제2의 나를 찾아서 (0) | 2020.03.25 |

|---|---|

| 비슷한 것은 가짜다 - 19. 요동벌의 한 울음 (0) | 2020.03.25 |

| 비슷한 것은 가짜다 - 17. 지황탕(地黃湯) 위의 거품 (0) | 2020.03.24 |

| 비슷한 것은 가짜다 - 16. 스님! 무엇을 봅니까? (0) | 2020.03.24 |

| 비슷한 것은 가짜다 - 15. 생각의 집, 나를 어디서 찾을까? (0) | 2020.03.24 |