9. 초상과 제사가 중요하다

| 1-9. 증자가 말하였다: “삶의 마감을 신중히 하고 먼 조상까지 추모하면, 백성의 덕이 후하게 될 것이다.” 1-9. 曾子曰: “愼終追遠, 民德歸厚矣.” |

신종추원(愼終追遠)

‘신종추원(愼終追遠)!’ 이것은 증자의 말로 기록되어 있지만, 아마도 『논어』 전체를 통해 가장 많이 인용되고, 또 가장 심오한 의미를 함장하는 구절 중의 하나일 것이다. 이 ‘신종추원’이라는 한마디처럼 오늘날까지 우리의 삶의 모든 양식과 직결된, 그리고 유교의 문화적 가치(Confucian Paradigm)를 대변해 주는 『논어』의 구문도 없을 것이다. 이것을 증자가 말했는지, 공자 자신의 생전의 발설이 증자의 문하생들에 의하여 증자의 말로서 전이된 것인지는 알 수가 없다. 증자 계열이 효(孝)의 전문가들이라 할 때, 이 구절은 아마도 ‘효(孝)’의 제식적 가치에 대한 최고의 논평이라 해야 할 것이다. ‘신종추원’이 한마디가 증 자 자신의 이야기라고 한다면, 증자는 이 한마디로써 ‘충서(忠恕)’로 지은 대죄를 속죄하고도 남음이 있을 것이다.

‘신종(愼終)’의 ‘종’은 인간의 생명의 종언(終焉)을 의미한다. 그것은 우리 삶의 마감이다. 종(終)은 곧 ‘죽음’이다. 죽음을 존귀하게 부르는 말로써 ‘종(終)’이라는 단어가 선택되었다. 과거에는 ‘종’이라는 말을 붙일 수 있는 신분적 차별이 있었다고도 하나, 증자는 물론 이것을 보편적인 인간의 죽음에 해당되는 말로서 사용하고 있다. 신종(愼終)이란 ‘죽음을 신중하게 한다’는 뜻이다. 신(愼)이라는 글자는 우리말로 ‘삼간다’ 일본사람들은 ‘쯔쯔시무(つつしむ)’라고 새긴다. ‘신중하게 한다’, ‘삼간다’는 동사의 주체는 죽는 당사자에게 물론 해당될 수도 있다. 내가 죽을 때 나의 죽음을 신중하게 선택한다, 값있는 죽음을 죽는다, 죽는 환경을 아름다웁게 조성한다는 뜻도 물론 내포될 수 있다. 그러나 이 신(愼)의 주체는 주로 그 후손에 해당되는 것이다. 그렇게 되면 신종(愼終)은 우리 삶의 대표적 사례(四禮), 즉 관(冠)ㆍ혼(昏)ㆍ상(喪)ㆍ제(祭) 중의 흉례(凶禮)인 상례(喪禮)에 해당되는 것이다. 관ㆍ혼은 삶의 제식이요, 상ㆍ제는 죽음의 제식이다. 관ㆍ혼은 가례(嘉禮)요, 상ㆍ제는 흉례(凶禮)요 길례(吉禮)다【상(喪)은 흉례(凶禮)로, 제(祭)는 길례(吉禮)로 분류된다】. 신종(愼終)이란 곧 상례(喪禮)를 말하는 것이요, 추원(追遠)이란 곧 제례(祭禮)를 말하는 것이다. 공안국(孔安國)은 말한다:

신종이란 상례에 있어서 그 슬픔을 다하는 것이요, 추원이란 제례에 있어서 그 공경스러움을 다하는 것이다.

愼終者, 喪盡其哀也; 追遠者, 祭盡其敬也.

그러나 우리는 이 구절을 공씨의 얘기처럼 도식적으로 단순하게 이해할 수는 없다. 상(喪)이란 한 인간의 죽음과 함께 성립하는 것이다. 인간의 죽음은 죽음으로 끝나지 않는다. 그 죽음의 잔재인 시체를 묻든지 어떠한 뒷마무리를 반드시 해야 한다. 그것은 죽은 자의 업이 아니라 산자의 업이다. 상(喪)에는 반드시 복상(服喪)의 기간이 따른다. ‘삼년상’에 관해서도 제설이 분분하지만, 공자 자신이 분명히 ‘삼년상(三年喪)’이라는 학단의 룰을 고집한 것 같다. 본편의 11장에 나오는 ‘삼년무개(三年無改)’라든가, 「양화(陽貨)」 21에 나오는 그 유명한 재아(宰我)와의 ‘삼년지상(三年之喪)’ 논쟁은 분명히 오리지날한 공자의 입장을 강력히 대변하는 초기파편으로 간주된다. 후스(胡適, 1891~1962)는 삼년상의 전통이 은나라의 풍습이었으며, 그 은의 전통을 공자가 엄수하려고 노력하였다고 주장한다. 그래서 공자의 사후에도 공문제자들은 모두 3년상의 룰을 엄격히 실천하였다. 3년상의 제식이 은나라의 유습이었다 할지라도, 그것이 동양문화권에서 하나의 준수의 정칙으로서 확고한 관습의 자리를 굳히게 된 것은 바로 공자 자신의 고집에서 비롯되는 것이라고 우리는 보아야 할 것이다. 공자는 3년상제도의 실제적 제작자였다.

‘추원(追遠)’에서 ‘원(遠)’은 나에게 멀리 있는 조상, 그러니까 할아버지, 증조할아버지, 혹은 그 이상의 선조를 의미할 수도 있겠지만, 일단 한 인간이 죽은 시점에서 3년까지의 복상기간을 ‘상(喪)’의 기간으로 본다면, 3년이 지나게 되면, 이미 그 인간은 나에게서 멀리 있게 된다. 이미 정감적으로 가까이 있는 사람이 아니다. 그러면 모두 ‘원(遠)’의 개념으로 편입되게 되며, 그러면 그때는 신(愼)의 대상이 아니라 추(追), 즉 추모나 그리움의 대상이 되어버리는 것이다. 추원(追遠)이란 죽은 지 3년이 지나면 그 인간은 상(喪)의 대상이 아니라 제(祭)의 대상이 된다는 것을 의미한다. 제(祭)는 흉례(凶禮)가 아니라 길례(吉禮)다. 제(祭)는 상실의 슬픔을 넘어서서 이제는 삶의 기쁨으로 화(化)하게 되는 것이다.

민덕귀후(民德歸厚)

愼終追遠, 民德歸厚矣.

과연 이 말은 무슨 뜻인가? 되씹고 또 되씹어 보아도 참으로 다시없는 명언이다. 인류역사의 진보의 한 계기를 수립한 명구요, 인문주의의 승리를 구가한 명론이다. 이 문제를 천착해 들어가기 전에 우선 조건절과 주절에 얽힌 하나의 구체적 문제를 언급해보자. ‘신종추원’이라는 조건절에 대하여, 주절인 ‘민덕귀후’의 주어가 ‘민(民)’으로 되어 있기 때문에 역대의 모든 주석가들이 조건절의 ‘신종추원’을 천자(天子)로부터 제후(諸侯)ㆍ대부(大夫)ㆍ사(士)에 이르는 상제(喪祭)로 해석하였다. 즉 지배자들이 상례와 제례를 후덕하게 하면, 민심이 후덕하게 돌아간다[歸厚]라고 풀이한 것이다. 즉 ‘민(民)’의 계급성을 인식한 것이다. 공안국은 “통치자가 신종과 추원을 잘 행하면, 백성들이 그 덕에 감화를 입어 모두 후덕한 데로 돌아가게 될 것이다[인군능행차이자人君能行此二者, 민화기덕民化其德, 이개귀어후야而皆歸於厚也[.”라고 하였고, 황간은 “지배자가 피지배자를 감화시키는 것은 바람이 풀 위를 스치는 것과 같다[상지화하上之化下, 여풍미초如風靡草]”라고 하였다. 모두 ‘상지화하(上之化下)’의 맥락에서 조건절과 주절의 관계를 분석한 것이다. 물론 과거의 제정일치(祭政一致)시대의 신권적 권력구조에서는 왕의 제사가 모든 국가의 기강과 풍습을 좌우했으므로 조건절의 주어를 최고의 통치계급으로 보는 것도 일리가 없는 것은 아니다. 그러나 공자시대나 증자시대에는 이러한 파라오식의 신권정치의 엄격한 질서는 이미 붕괴된 후였다. 『논어(論語)』의 ‘민(民)’의 용법은 분명히 서인(庶人)의 뜻으로 한정되어 쓸 때도 있지만, 막연하게 ‘보편적 인간’ 다시 말해서 제후나 대부, 사, 민의 구분을 초월하는 보편적 개념으로 쓸 때도 많다는 것이다. 바로 이점이 공자사상의 계급성과 보편성의 양면을 전해야만 하는 당위성이다. 공자는 분명 그 시대적 한계 속에 갇혀있다. 그러나 그가 그 시대를 초월해서 우리에게 말하는 것이 있다면 분명 이미 그 속에 우리가 말하는 ‘보편적 인간’이 들어 있기 때문인 것이다. 예수가 유대인의 종족적 신앙과 제식을 타파하고 가난하고 애통하고 핍박받고 굶주린 자 모두에게 복음의 멧세지를 전했다면, 분명 공자에게도 그러한 보편주의적 복음이 있는 것이다. 그가 생각한 주(周)의 패러다임은 바로 이러한 인문주의적 보편성의 축이었다.

어떻게 상제(喪祭)가 천자ㆍ제후ㆍ대부ㆍ사에게만 있고 민에게는 없단 말인가? 민(民)은 죽지도 않고 제사도 안 올린단 말인가? 다산(茶山)의 주석은 이 대목에 있어서는 기존의 주석의 편견을 여지없이 타파해버린다. 통쾌한 탁견(卓見)이라 말하지 않을 수 없다.

여기서 말하는 민(民)이란 보편적 인간이다. ‘민선능구(民鮮能久)’【보통 사람들은 중용에 능한 이가 적은 것이 오래되었도다. 『중용(中庸)』 3】니 ‘민막불곡(民莫不穀)’【사람들은 행복하지 않은 이 없건만, 『시경』 소아(小雅) 「소반」】이니 하는 용례에 있어서, 어찌 민이 단순히 하천한 사람들만을 의미할 수 있겠는가? 상례와 제례는 상하에 모두 통하는 것이다. 그러므로 이 구절을 아랫사람이 윗사람을 보아 감화를 입는다는 식으로 해석할 필요가 없다.

民者, 人也. 民鮮能久, 民莫不穀, 豈必下賤者爲民乎? 喪祭之禮, 通於上下, 不必以觀感言也.

사람은 죽는다. 예수는 죽었다 살아났는지 모르지만, 결국 며칠 안 있다가 또 하늘로 올라갔다. 예수를 포함해서 모든 사람은 이 땅에서 일정기간 살다가 그 삶을 마감하게 마련이다. 그런데 요즈음 과학적 생각으로 이 종언을 해석한다면, ‘죽음’은 곧 생명체로서의 종료이며 모든 것이 끝나버리는 것이다. 죽은 자는 죽음을 모른다. 그런데 무엇 때문에 ‘신종(愼終)’이라는 것에 그렇게 신경을 써야 하는가? ‘삼년상(三年喪)’은 왜 고수되어야 하는가?

옛사람들은, 그러니까 동서를 막론하고, 남ㆍ북을 막론하고, 죽음을 죽음으로 인식하지 않았다. 죽음은 새로운 삶, 다른 양식의 삶의 시작이었다. 죽은 자의 ‘삶’, 그것이야말로 모든 인류고대문명의 가장 중요한 문화적 테마였다. 이집트의 피라미드나 진시황의 거대한 지하궁전이 모두 이 죽은 자의 삶에 관한 문제였다. 이 죽은 자의 삶을 위하여 산 자의 삶이 희생되는 예는 고대문명에 비일비재하다. 이것은 단순히 지배자의 폭력만의 문제는 아니었다.

여기 ‘신종추원(愼終追遠)’이라는 문제는 바로 이러한 죽은 자의 삶에 관한 인식의 전환을 이룩한 위대한 인문주의적 비약을 상징하는 증자의 명언인 것이다. 그리고 이것은 조상숭배(ancestor worship)라고 하는 인류사의 보편현상과 관련되는 주제인 것이다. 우리는 종교를 생각할 때, 너무 신 중심으로 생각하는 경향이 있다. 그리고 또 신의 개념이 고등종교라는 타이틀을 소유하는 한 반드시 유일신관, 즉 모노테이즘(monotheism)의 것이야만 한다고 생각하고 있다. 그러나 신이란 그 궁극적 유래를 거슬러 올라가 보면 결국 모두 ‘죽은 자의 삶’에서 유래되는 것이다.

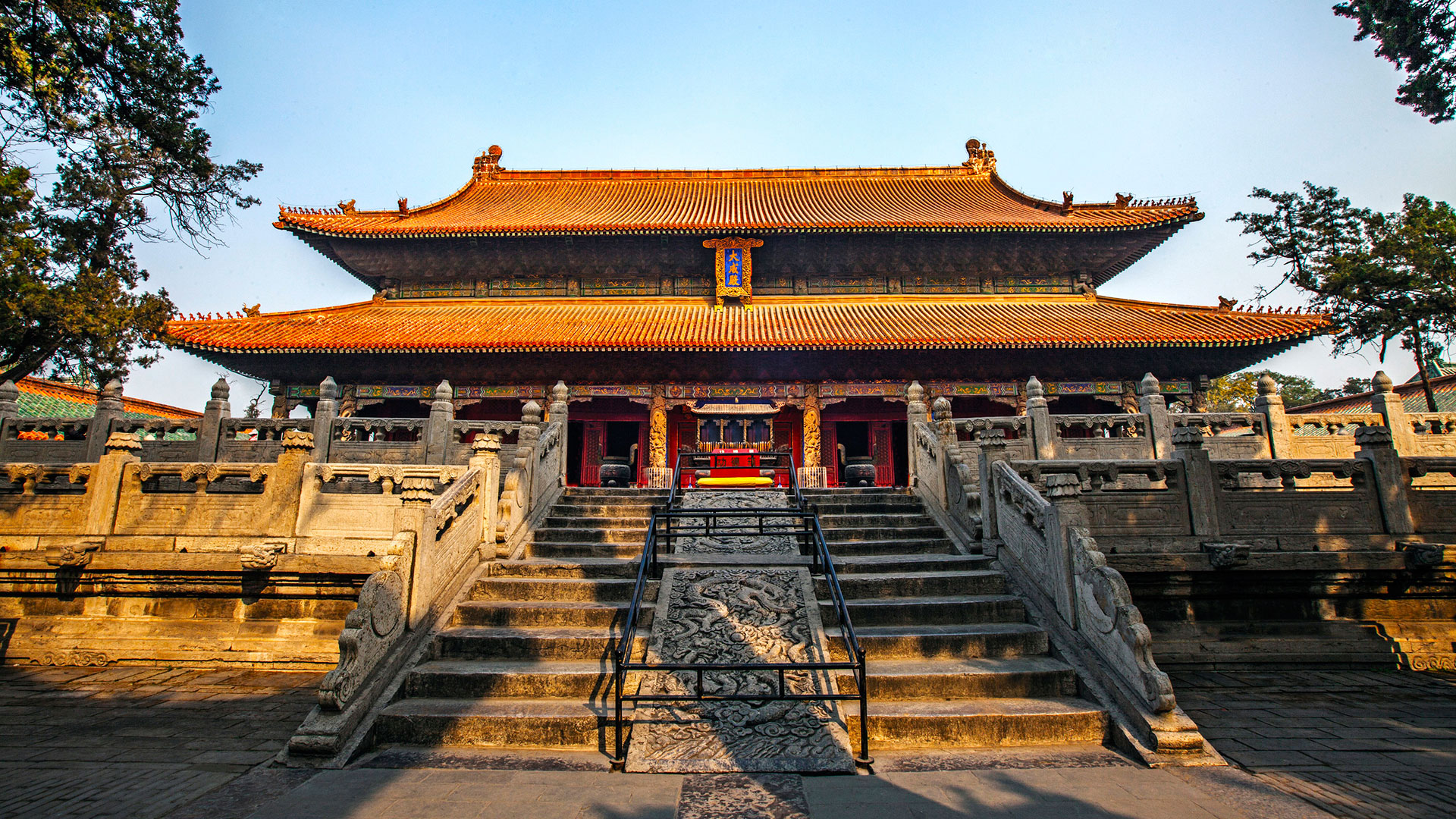

BC 300년 전후에 활약한 희랍의 신화작가(mythographer) 유에메로스(Euhemerus)는 모든 신화적 존재나 사건이 실제적 역사적 근거를 가지고 있다는 가설 위에서 신화를 연구하는 전통을 확립하였다. 그는 기원전 301년부터 297년까지 마케도니아의 왕 카산다(Cassander, BC 311~298)의 궁정에서 일하였으며, 민중의 신화를 해석하기 위하여 희랍의 방대한 지역을 구석구석 답사하였다. 그리고 대부분의 신의 계보가 역사적 영웅이나 지배자 혹은 종족의 추장이 나 전사의 전화형태임을 밝히고 모든 고대신화가 이러한 인간의 발명에 의한 우화의 축적이라고 주장하였다. 이러한 신화의 해석방식을 우리는 유에메리즘 (Euhemerism)이라고 부른다. 이 유에메리스틱한 종교해석과 관련된 가장 중요한 문제가 바로 이 장에서 말하고 있는 신종추원 즉 상제(喪祭)라고 하는 조상숭배와 관련된 것이다. 제(祭)를 전제로 하지 않는 상(喪)은 단순한 장례(funeral)이며 그것은 조상숭배(ancestor worship)로 간주되지 않는다. 미국사람들의 장례식을 우리는 조상숭배라고 부르지는 않는다【미국에는 상(喪)만 있고 제(祭)가 없다】.

19세기의 인문주의자이며 사회과학자이며 철학자인 영국의 허버트 스펜서(Herbert Spencer, 1820~1903)는 그의 주저 『사회학원리』 (Principles of Sociology, 1877)에서, ‘모든 종교의 뿌리는 조상숭배이다(Ancestor worship is the root of every religion.)’라는 보편가설을 정립하였다. 결국 모든 신은 귀신이라는 것이다. 여기서 말하는 귀신은 조상신이다. 모든 신은 그 궁극적 분석에 있어서 한 특정한 역사적 개인의 귀신형태일 뿐이라는 것이다(Every god is, and must be, in ultimate analysis, the ghost of a particular human being). 유대인들이 말하는 여호와 하나님, 곧 야훼도 알고 보면 유대인의 조상 아브라함의 하나님이요, 이삭의 하나님이요, 다윗의 하나님이다. 결국 그 계보를 따져 올라가면 야훼도 궁극적으로 어떤 조상신(patriarchal image)의 전화형태일 것이다. 야훼는 결국 유대인들의 조상신일 뿐이다. 개별적 조상의 숭배(individual cult)이든, 민족전체의 조상의 숭배(national cult)이든 그것은 사실 조상숭배라는 면에서는 동일하다. 그것은 결코 일신이나 다신의 이원법에 의하여 갈릴 수 있는 것이 아니다. 사실 『구약』의 구석구석을 뒤져보면, 개별적 조상숭배의 제식이 무수히 찾아진다. 죽은 조상, 그리고 죽은 왕이나 영웅에 대한 제사가 곳곳에 그려져 있다. 테라 핌(teraphim, 가신상家神像)【유대인 가정의 수호신 상, 창세기 31:19에 보면 라헬이 아버지 라반이 양털을 깍으러 나간 틈을 타 테라핌[드라빔]을 훔치는 장면이 나온다. 라반의 분노로 그 테라핌의 중요성을 알 수 있다】 , 죽은 자에게 음식을 바치는 것, 조상의 무덤에 대한 존중, 곡(mourning)의 습관, 레비레이트율(Levirate Law)【죽은 형을 위하여 동생이 형수와 결혼하는 풍습, 신25:5~10】, 네크로만시(Necromancy)【죽은 자의 영혼을 불러 말하게 함, 강령술에 의한 점】 등등의 무수한 사례들이 지적될 수 있을 뿐 아니라, 구체적인 조상숭배의 습관들이 카발라(the Kabbalah)나, 탈무드ㆍ미드라쉬 문헌(Talmudic and Midrashic literature), 그리고 그들의 일상적 시나고그의 리터지(Litergy) 속에 잘 보존되어 있다.

왜 『신약성서』의 첫 구절이 바로 예수의 족보(the genealogy of Jesus Christ)로부터 시작하는가? 그것은 바로 예수가 아브라함의 자손이요, 다윗의 자손임을 증명하기 위함이다. 왜 그가 아브라함과 다윗의 자손임이 증명되어야 하는가? 예수 또한 조상신의 확고한 대열에 끼어야만 그 신위(神位)의 권위가 확보되기 때문이다.

기독교가 이 땅에 들어왔을 때, 기독교가 가장 처음에 부닥친 사건은 바로 이 땅의 조상숭배와의 마찰이었다. 조상숭배, 즉 제사의 불인(不認)이 기독교신앙의 마크가 되었던 것이다. 이러한 정책으로 인하여 기독교는 이 땅에서 불필요한 충돌과 별 의미없는 순교를 자초한 것이다. 제눈의 들보는 보지못하고 남의 눈의 티끌만 들추어내는 우행일 뿐이다. 기독교는 결국 죽은 예수에 대한 제사요 예배이다. 우리 제례는 예수가 아닌 자기조상에 대한 제사요 예배이다. 영어로 ‘안세스터 워싶(ancestor worship)’이라 할 때 ‘워싶’의 의미를 잘 생각해보 라. 조상의 제사는 곧 조상의 예배(禮拜: 예로써 배함)다. 기독교는 개별화된 조상들의 예배를 예수 한 사람의 예배로 대치시키라는 명령이다. 예수도 물론 역사적으로 갈릴리에 존재했던 한 사람의 죽은 영혼이다. 그는 죽어 승천했고 신화(神化)되었다. 기독교는 예수에 대한 신종추원인 것이다. 예수의 신종은 ‘십자가’이며, 그에 대한 추원은 ‘하늘나라’에 대한 그리움이다.

그러나 예수에 대한 신종추원과 조상에 대한 신종추원은 커다란 차이가 있다. 첫째 조상에 대한 신종추원은 그 신종추원의 단위가 가족으로 고립된다. 그러나 예수의 경우는 그 신종추원의 단위가 교회라는 단위로 확대된다. 둘째로, 조상에 대한 신종추원은 제사장(priest)그룹이 분화되지 않는다. 다시 말해서 가족의 성원이 목사가 되고 신도가 되는 것이다. 따라서 제식의 과정도 가정적 삶에서 자연적으로 습득되는 것이다. 제사에 있어서는 가정적 삶과 종교적 삶이 유리되지 않는다. 가정이 곧 종교이다.

우리는 첫 번째의 차이에서 기독교의 보편주의적 성향에 대한, 조상숭배의 가족주의적 편협성의 위험을 도출해낼 수 있다. 그리고 두 번째의 차이에서 우리는 기독교가 인간을 일상적 삶에서 유리시키고, 인간을 종교적 질곡 속으로 빠뜨리게 되는 위험성에 노출되어 있다는 지적을 할 수가 있다. 물론 제사에 있어서도 삶과 종교의 과도한 밀착이 인간을 옥죄게 할 수도 있다. 우리는 이제 이러한 득실(得失)의 문제를 떠나 모든 종교가 알고 보면 조상숭배에 불과할 뿐이라는 대명제의 근본적 의미를 물을 필요가 있다.

인간의 죽음이란 인간의 유한성의 상징이다. 인간은 어리석게도 자신이 유한 한 존재라는 사실을 시인하기를 두려워한다. 유한성을 무한성으로 바꾸려는 노력에서 모든 종교는 태어나기 마련이다. 고대인들은 인간이 죽으면 그 영혼은 어떤 모종의 아이덴티티체계를 유지한다고 믿었다. 물론 그 아이덴티티체계의 지속성의 영원성이나 한시성(限時性)의 설정은 문화적 양태에 따라 다르다. 예를 들면 인도인들은 그 영혼의 동일성의 지속을 무한대에 가까운 긴 시간으로 보았고(윤회사상), 중국인들은 그 영혼의 동일성의 지속을 한 백여 년 밖에는 잡지 않았다【사대봉사(四代奉祀)】.

그런데 고대문명에 있어서 더 중요한 테마는 사후 영혼의 산 자와의 관계였다. 그 영혼이 산 자에게 우호적인 관계에 놓이느냐, 대적적인 관계에 놓이느냐의 문제였던 것이다. 대적적인 관계의 영혼을 우리는 악귀라고 부르고, 우호적인 관계의 영혼을 선귀라고 부르게 되는 것이다. 기실 모든 조상숭배의 출발은 바로 이 악귀를 선귀로 전화시키거나, 악귀의 발생을 애초로부터 봉쇄하기 위한 작전이었다. 죽은 자가 산자에 대해 지속적인 영향력을 갖게 되는 것은 너무도 당연하다. 재산권의 문제만 해도 그렇다. 내가 죽으면서 살아 생전에 이룩한 업(業, 재산)을 후손에게 승계시켰을 때, 그 재산권은 죽은 내가 계속 보유하게 된다. 이것은 모든 고대인들의 사유였다. 따라서 그 재산을 승계한 자손은 당연히 그 죽은 자에게 제사를 지내야 하는 빚을 지게 된다. 그 빛의 의무를 수행하지 않았을 때 그 귀신은 질병과 재앙 등으로 그 자손을 괴롭히게 되는 것이다. 『황금가지(The Golden Bough)』의 저자이며, 영국의 저명한 인류학자인 프레이저경(Sir James George Frazer, 1854~1941)의 종교의 정의는 이러한 맥락에서 명쾌하게 우리의 가슴에 와 닿는다.

종교란 내가 이해하는 바로는 다음과 같이 정의된다. 그것은 인간을 초월해 있으면서 인간의 삶과 대자연의 진로를 지배하고 방향 짓고 있다고 믿어지는 힘과의 화해며 달램이다.

By religion, then, I understand a propitiation or conciliation of powers superior to man which are believed to direct and control the course of nature and of human life.(Ch. IV. Magic and Religion, GB).

다시 말해서 모든 종교의 원초적 출발은 인간을 초월해 있으면서 인간에게 재앙을 불러일으킬 수도 있는 어떤 힘과의 화해인 것이다. 즉 한 인간이 신에 대한 사랑이나 두려움으로부터 행위하게 되면 우리는 그를 종교적(religious)이라 부르고, 사람에 대한 사랑이나 두려움으로부터 행위하게 되면 우리는 그를 도덕적(moral)이라 부르게 되는 것이다. 모든 종교의 출발은 신(조상신)에 대한 두려움(Fear)이다. 두려움의 관계는 수직적(vertical)이다. 불교에서 말하는 윤회(Transmigration)나 환생(Re-incarnation), 그리고 고대사회의 토테미즘(Totemism), 우상숭배(Idolatry), 배뱅이굿에서 보여지는 샤마니즘의 강령술 등이 모두 조상숭배라고 하는 인류의 보편적 종교현상과 관련되지 않은 것이 없다.

지금 이 증자의 ‘신종추원’은 바로 이러한 전통적 조상숭배의 수직적 관계를 수평적 관계로 대치시키는 발언인 것이다. 즉 상제(喪祭)의 궁극적 의미가 ‘귀신의 달램’에 있는 것이 아니라 인간의 역사성 속에 내재하는 하나의 ‘축제(feast)’일 뿐이라는 것이다. 다시 말해서 나의 죽음은 나의 유한성의 단절을 의미하는 것이 아니라, 타(자손)의 유한성과의 연속의 계기라는 것이다. 즉 나의 죽음이 나로 끝나는 것이 아니라 나의 자손에 의하여 추모됨으로서 어떤 연결의 고리를 확보할 수 있다는 것이다. 나의 존재의 유한성의 단절이 다시 단절될 타의 유한성과 접합됨으로써 무한하게 된다는 것이다. 유한한 시간의 연접은 무한하다. 그 연접의 고리가 바로 상(喪)ㆍ제(祭)의 제식이라는 것이다. 그것은 귀신에 대한 수직적 공포가 아니라, 나의 존재의 유한성의 두려움에 대한 수평적 유대를 의미하는 것이다. 그러한 수평적 유대가 곧 인간의 역사이다. 모든 사람이 ‘양명어후세(揚名於後世)’하지 않는다 할지라도 가까운 사람들에게 기억된다고 하는 단순한 사실 때문에 유한성의 공포를 느끼지 않고 편안한 삶을 유지할 수 있다는 것이다.

나는 죽는다. 그러나 나는 외롭지 않을 것이다. 나는 당분간 그들과 더불어 살 것이다. 나는 죽는 순간 매정하게 단절되거나 내가 사랑했던 그들로부터 외면당하지 않을 것이다. 이러한 생각이 나의 삶을 편하게 할 것이라는 것이다. 제사의 궁극적 의미는 죽음에 있는 것이 아니라, 삶에 있다. 죽는 자의 삶에 있고 살아남는 자의 삶에 있다. 그것이 바로 ‘민덕귀후(民德歸厚)’의 궁극적 의미다. 상제(喪祭)의 의미를 민덕(民德)의 귀후(歸厚)에 돌렸다는 것은 곧 인성(humanity)이 종교적 공포로부터 해방되었다는 것을 의미하는 것이다. 그것은 종교의 수직적 관계를 역사의 수평적 관계로 환치시킨 것이다. 종교적 공포로 부터의 해방이 다신(多神)을 일신(一神)으로 초월시킴으로써 이루어지는 것이 아니라, 다신(多神)을 역사로, 상식으로 귀속시킴으로서 새로운 인문주의의 가능성을 연 것이다. 무술적 세계를 초월신의 매개 없이 직접 인문화시킨 것이다. 양수명(梁漱溟, 리앙 수명, Liang Shu-ming, 1893~1989)의 말대로 중국문명은 이런 방식으로 ‘조숙(早熟)’하여 갔던 것이다.

본편의 8ㆍ9ㆍ10장은 얼핏 보기에는 주제도 달라보이고 또 발언자도 각기 다르기 때문에 별로 연관이 없어 보인다. 그러나 편찬자의 심중에는 역시 군자라고 하는 하나의 테마가 있었다고 볼 수 있다. 제8장은 군자의 마음가짐의 내면적 덕성에 관한 것이다. 제9장은 군자의 사회적 관심의 핵심을 논한 것이다. 제10장은 군자의 이상적 구현체인 공자의 인간됨과 그 인간됨을 통해 정치에 끊임없이 관심을 지녔던 그의 삶을 논하고 있다.

‘신종(愼終)’이라 하는 것은 상(喪)을 당하여 그 예를 다한다는 것이다. ‘추원(追遠)’이라 하는 것은 제(祭)에 그 정성을 다하는 것이다. ‘민덕귀후(民德歸厚)’는 아랫 백성들이 교화되어 그 덕이 후덕한 데로 돌아간다는 것이다. 대저 ‘종(終)’이라고 하는 것은 사람들이 가볍게 생각하기 쉬운 것인데도 불구하고 그것을 삼가 정중히 하고, ‘원(遠, 죽은 지 오래된 사람)’이라고 하는 것은 사람들이 잊어버리기 쉬운 것인데도 오래 추모한다는 것은 풍요로운 사회의 기강을 의미하는 것이다. 그러므로 이러한 태도로써 자기가 먼저 실천하면, 자기의 덕이 후해지는 것이요, 그것을 본받아 아랫사람들이 교화되면 그 덕이 또한 후한 데로 돌아가는 것이다.

愼終者, 喪盡其禮. 追遠者, 祭盡其誠. 民德歸厚, 謂下民化之, 其德亦歸於厚. 蓋終者, 人之所易忽也, 而能謹之; 遠者, 人之所易忘也, 而能追之: 厚之道也. 故以此自爲, 則己之德厚, 下民化之, 則其德亦歸於厚也.

주자는 사대부계급의 도덕적 기강을 항상 염두에 두고 있다. 이 장도 상하의 수직적 관계를 떠나 생각하고 있지 않다. 그러나 주자의 설명방식은 평이하고 명쾌하다.

인용

'고전 > 논어' 카테고리의 다른 글

| 논어한글역주, 학이 제일 - 11. 효도의 방법 (0) | 2021.05.26 |

|---|---|

| 논어한글역주, 학이 제일 - 10. 임금들이 공자와 정치를 논하는 까닭 (0) | 2021.05.26 |

| 논어한글역주, 학이 제일 - 8. 허물이 있다면 고치길 꺼려하지 말라 (0) | 2021.05.26 |

| 논어한글역주, 학이 제일 - 7. 배우지 않았지만 배웠다고 할 수 있는 사람에 대해 (0) | 2021.05.26 |

| 논어한글역주, 학이 제일 - 6. 기본이 갖춰진 후에 글을 배워라 (0) | 2021.05.26 |