4장

| 道沖, 도충 |

도는 텅 비어있다. |

| 而用之或不盈. 이용지혹불영. |

그러나 아무리 퍼내어 써도 고갈되지 않는다. |

| 淵兮! 연혜! |

그윽하도다! |

| 似萬物之宗. 사만물지종. |

만물의 으뜸 같도다. |

| 挫其銳, 解其紛; 좌기예, 해기분; |

날카로움을 무디게 하고 얽힘을 푸는도다. |

| 和其光, 同其塵. 화기광, 동기진. |

그 빛이 튀쳐남이 없게 하고 그 티끌을 고르게 하네. |

| 湛兮! 담혜! |

맑고 또 맑아라! |

| 似或存. 사혹존. |

저기 있는 것 같네. |

| 吾不知誰之子, 오부지수지자, |

나는 그가 누구의 아들인지 몰라. |

| 象帝之先. 상제지선. |

하나님보다도 앞서는 것 같네. |

1. 예전 다방의 흔한 광경(道沖而用之, 或不盈, 淵兮似萬物之宗)

“레지 아가씨! 커피 좀 더 채워줘요!”

“그 만큼 찼으면 됐지 뭘?”

“인색하게 굴지말구 컵에다 좀 더 부으라구.”

우리가 대학 다닐 즈음, 요즈음과는 사뭇 달라진 광경이지만, 학교 앞 우중충한 다방에 앉아 커피를 마시는, 푸루죽죽한 교복 입은 대학생들의 모습은 한없이 심각하고 표정이 무거웠다. ‘레지’라는 것은 ‘레이디(lady)’의 와전인 듯, 다방에서 차를 나르는 아가씨들을 부르던 이름이다. 그런데 커피라면 요즈음과 같은 향긋한 내음새나는 원두커피를 갈아 먹는다는 것은 상상도 할 수 없는 꿈이었다. 커피라면 모두 인스탄트 가루커피! 그것도 뿌연 연유를 집어넣고 설탕을 있는 대로 네다섯 숟갈씩 퍼넣고 먹었으니 사실 커피맛이라기 보다는 커피를 빙자하여 당분을 섭취하는 쾌감이었을 것이다. 당시의 비리비리한 대학생들은 단

것을 섭취할 길이 도무지 없었으니까.

그런데 문제가 되는 커피가 진짜가 희귀했다. 그 인스탄트 커피조차 요새처럼 정식으로 수입되는 제품이 없었고, 모조리 동두천이나 평택 등지의 피엑스에서 빠져나온 불법제품인데, 그 주변에는 가짜 제조공장이 많았다. 콩을 태워 어떻게 만드는 모양인데 그런 커피는 물에 타보면 새카만 색소가 먼저 번지는 모습이 보인다. 게다가 더 기발한 것은 다방 자체에서 ‘꽁피’를 제작하는 것이다. 그것은 다방에 손님들이 피우고 잿털이에 놓고 간 담배꽁초들을 한 냄비에 몰아넣고 끓여 커피와 섞으면 커피 비슷한 맛이 나는 것이다. 옛날에는 ‘꽁피’가 아주 끔찍한 것이라 생각했는데, 지금 생각해보면, 악성 색소와 새까맣게 탄 콩가루를 타서 만드는 화학성의 위조커피보다는 아예 꽁피가 더 위생적이고 맛도 좋았던 것 같다. 어차피 커피나 담배나 모두 자연물이고, 카페인의 사촌지간인 데다가, 맛도 비슷한 것들이기 때문에, 꽁피의 발상이 생각하는 것만큼 그리 악질적인 것은 아니다.

이렇게 커피가 귀하던 시절, 안암동 주변 다방에서 나오는 커피가 오죽했으랴! 게다가 양심적인 맥심이나 네스카페 등의 진짜 커피가 나온다 하더래도 레지는 컵에다가 문자 그대로 커피를 삼분의 일 정도 밖에는 안 따라가지고 나오는 것이다. 돈 없는 대학생, 어쩌다 큰 맘먹고 300원을 준비해서 들어갔는데 커피 잔 한잔의 삼분의 이가 텅 비어있으니 부화가 날 수밖에 ! 책상 위에 동전을 두드리며 얌체 같은 레지아가씨와 실갱이를 벌이고 있는 모습은 우리시대의 매우 흔한 광경이었다.

2. 공통된 기능인 빔[虛]

노자철학에 있어서, 아니 이것은 노자철학이라기 보다도 중국 철학, 아니 동양인 사유전반에 깔린 중요한 테제중의 하나가 모든 존재는 존재 그 자체로서 존재하는 것이 아니라, 오로지 그 존재가 지니는 기능(用, Function)에 의하여 존재한다는 것이다. 보다 정확하게 말하면 모든 존재는 객관적으로 그 자체로서 존재하는 것이 아니라, 그 존재를 존재이게끔 하는 어떤 기능에 의하여 그 존재가치가 결정된다고 보는 것이다. 어느 존재가 존재 가치가 없으면 그것은 실제로 존재하는 것이 아니다. 이것은 매우 실용주의적 생각일 수도 있다. 그러나 동양인들은, 인도인들도 그렇고 중국인들도 그렇고 객관적으로 존재하는 우주를 믿지 않았다. 내가 눈감는 순간 꺼져버릴 수도 있는 것이 곧 이 우주인 것이다(이런 사건의 확률이 너무 적어서 일상적으로 일어나지 않을

뿐이다).

그런데 존재의 기능이란 무엇인가? 모든 존재를 존재이게끔하는 기능이란 무엇인가? 이것은 참으로 어려운 질문이다. 책상이란 존재의 기능은 무엇인가? 그것은 내가 그 앞에서 앉아서 글을 쓰게끔 하는 어떤 자세와 받침을 제공하는 기능일 것이다. 그런데 그 위에서 밥을 먹을 때는 그 기능은 바뀔 것이다. 그러나 사실 그때는 이미 책상이 아닌 밥상으로 그 성격이 바뀌어 있다. 왜냐? 앞서 말했듯이 존재가 그 존재의 기능에 의하여 규정된다면, 책상이라는 고정된 실체는 없고 단지 내가 그것을 어떤 기능으로 규정하느냐에 따라 그 존재 자체의 규정이 바뀌게 되는 것이다.

아주 단순하게 우리가 이름 붙인 사물들, 집, 나무, 책상, 밥상, 레지가 가지고 온 컵, 지금 이 글을 쓰고 있는 이 연필, 이 무한하게 많은 다른 이름의 사물(萬物)들을 바로 그것이게끔 하는 기능은 제각기 다른 맥락의 기능이 있을 것이다. 그런데 이렇게 그 이름에 따라 제각기 다른, 만 가지의 기능에 가장 공통된 것은 무엇일까? 바로 이 만물의 만가지 기능에 공통된 기능! 바로 이 기능을 노자는 묻고 있는 것이다. 이 기능이 무엇인가? 아는가? 노자는 이것을 바로 ‘빔’ 즉 허(虛)라고 부르는 것이다.

3. 허(虛)란 존재론의 지혜에 대해

아마 그 레지가 커피를 담아 가지고 온 컵을 생각해보자! 그 컵의 기능은 커피, 음료수, 차 같은 것을 담는 것이다. 그런데 그 담는 기능을 가능케 하는 것은 바로 그 컵이 비어있다는 사실이다. 그 컵이 꽉 차있으면(滿, 盈) 그 컵은 무엇을 담는다는 구실을 할 수가 없다.

그런데 노자는 한발자욱 더 나아가 이런 말을 한다. 그 컵이 꽉 차 있으면 그것은 컵이 아니다. 다시 말해서 한 존재가 그 존재를 규정하고 있는 기능을 상실하면 곧 그 존재는 그 존재가 아닌 것이다. 그런데 기능의 상실은 곧 허(虛)의 상실이다. 그러니까 허의 상실은 곧 존재의 상실이다. 이것이 노자의 존재론(存在論, Laoistic Ontology)이다. 이것은 희랍인들의 존재론과는 매우 다른 것이다. 헤라클레이토스(Heraclitos)도 판타레이(Panta Rhei, 萬物流轉)를 말하고, 로고스를 얘기했지만, 불행하게도 허(虛)를 얘기하지는 않았다. 소크라테스 이전의 자연철학자들이 그 어느 누구도 노자처럼 허(虛)의 존재론(存在論)을 말한 사람이 없다. 바로 이 허(虛)라는 개념 하나의 갈림길 때문에 동양(東洋)과 서양(西洋)은 매우 다른 문명의 이야기를 지어냈던 것이다.

우리가 집을 짓는 것도 사람이 들어가 살기 위한 것이요, 어떤 실내(室內)공간을 만드는 것도 사람이 들어가 앉기 위한 것이다. 그런데 이러한 방실(房室)의 조건은 단순하다. 그 방실이 비어 있어야 하는 것이다. 그래서 노자는 말한다. 방실이 꽉 차있으면 그것은 방실이 아니다. 무엇을 얘기하든, 노자는 천지지간(天地之間)의 만유(萬有)의 존재(存在)는 바로 빔 때문에 존재(存在)하는 것이라고 말한다. 뉴턴은 만유인력(萬有引力)을 말했지만, 우리의 노자는 만유허력(萬有虛力)을 말하고 있는 것이다. 허(虛)가 없는 존재(存在)는 존재(存在)가 아니다. 이것은 바로 허(虛)의 존재론(存在論)의 지혜다. 이것은 바로 우리 동양인들이 사물을 바라보는 인식의 틀을 규정하고 있는 아주 유니크(unique)한 노자적 사유방식인 것이다.

그런데 내가 말을 하면 또 많은 유지(有知)의 식자들이 금방 이야기한다. 그것은 허(虛)의 공간론(空間論)이라고…… 다시 말해서 그들은 노자(老子)가 말하는 허(虛)를 가장 서구적인 개념인 공간(空間, Space) 개념의 여백 정도로 생각해버리는 것이다. 그리고 20세기 언어의 세례를 받은 그들의 개념구조 속에서 노자의 허를 해소시켜버리는 것이다.

내가 다시 한번 정확히 강조하지만 노자의 허(虛)는 공간이 아니다. 노자에게는 공간이라는 기하학적 개념이 존재하지 않는다. 노자철학에는 공간이 없다. 허(虛)는 공간이 아니다. 그럼 무엇이냐? 노자에게는 공간은 없고, 기(氣)만 있다. 사실 노자에게 있어서 허(虛)라는 것은 기(氣)의 한 양태에 불과하다. 실(實)이라는 기(氣)의 양태와 대비되는 상대적 개념의 기(氣)의 양태일 뿐인 것이다. 공간이 먼저 존재하고, 그 공간 속에 허가 들어있는 것은 아니다. 거꾸로 허가 우리가 생각하는 공간을 창출하는 것이다. 공간은 존재가 아니라 존재의 측면이다.

4. 컵을 채우려는 인간의 행위가 유위(有爲)다

내가 또 이런 어려운 말을 하면, 독자들은 머리가 아리송해질 것이다. 그렇지만 아리쏭한 대로 그냥 두는 것이 좋다. 한 숟갈에 다 배부를 수는 없으니까. 지나치는 김에 살짝 건드려만 놓고 지나가자!

아까 다시 아주 이해하기 쉬운 다방 레지아가씨 얘기로 돌아가보자! 사실 레지아가씨 이야기와 노자(老子)의 허(虛)의 존재론은 그렇게 썩 잘 매치가 되는 이야기가 아니다. 아가씨는 그 집 마담 눈치 보느라고 커피를 아꼈을 뿐일 것이다. 마담의 인색이 곧 노자의 허(虛)는 아닐 것이다. 그런데 대학교 시절의 나는, 그 당시 담배연기 자욱이 피어오르는 어둑컴컴한 다방 창문 사이로 스며드는 햇빛 조명에 놓인 커피 한 잔을 놓고 나는 『노자』를 깨우쳤다. 대학교 시절에 『노자』를 배웠던 나는, 노자가 말하는 의미를 나의 주변의 하찮은 사물(物事) 속에서 반추하고 또 반추했던 것이다.

저 여자는 분명 커피를 아끼느라고 저 잔을 3분의 1밖에는 채우지 않았다. 그러나 그 덕분에 3분의 2의 허(虛)가 생기지 않았는가? 이것은 참으로 위대한 발견이었다. 그것은 창녀질을 하고 있는 아내 금홍이가 발가벗고 누워있는 그 미닫이 건너방에 스며 드는 손수건 만한 크기의 햇빛줄기에 난무하는 무수한 먼지들의 군상을 발견하고 낄낄거리는 우리의 위대한 소설가 이상(李箱)군의 쾌락보다는 더 위대한 발견을 한 쾌락이었다. 나는 혼자 낄낄거렸다. 아항~

그 3분의 2의 빔 때문에, 저 여자는 이 커피잔을 경쾌하게 날랐을 것이고, 또 나는 부족한 커피를 더 요구할 수도 있는 것이고, 또 커피를 더 못 얻어먹는다 하더래도, 나쁜 꽁피가 내 몸속으로 적게 들어갈 터이니 건강에 좋을 것이 아닌가? 왜 인간들은 잔을 채우려만 하는가? 저 아가씨처럼 잔을 비울려고 노력할 것이지. 갑자기 천박한 시골뜨기 레지아가씨가 위대한 노자철학의 화신으로 나에게 몽실몽실 피어오르는 게 아닌가? 도올 그따위 개구라는 그만두게! 그래서 프로포오즈라도 했단 말인가? 너무 이야기를 비약시키지 말고 차분하게 노자의 말씀을 들어보자구

노자는 그 컵을 채우려는 인간의 행위를 유위(有爲)라고 부른다. 유위란 곧 존재에 있어서 허의 상실이다. 그러니까 그 반대방향의 행위, 즉 빔을 극대화(極大化)하는 방향의 인간의 행위를 바로 무위라고 부르는 것이다.

5. 한 여인을 사랑하되 들락거릴 빔을 마음에 남겨 놓는 동양적인 사랑

그런데 앞서 말했지만 노자의 빔이란 단순히 공간적 개념이 아니다. 우선 나의 마음을 생각해보자! 내 마음을 공간적으로 구상화할 수 있는가? 내 마음이 공간인가? 내 마음이 물리적인 공간의 형태를 지니고 있는가? 어디 심장을 도려내서 마음의 공간을 만들어 볼까? 어딘가 대뇌피질의 신경회로 사이의 공간이 마음의 공간일까? 그러나 우리는 분명 마음을 채운다는 이야기를 하고, 마음을 비운다는 이야기를 하고 있다. 노자에게 있어서는 마음을 채우는 방향의 우리의 심적 작용이 곧 유위(有爲)요, 마음을 비우는 방향의 우리의 심적 작용이 곧 무위(無爲)인 것이다.

마음이 차면 무엇인가 내 마음속으로 들락날락 거릴 수 있는 여백이 없다. 내가 한 여자를 사랑할 때, 그 여자 생각만으로 내 마음이 온통 꽉 차버리는 것은 이태리 오페라 가사식의 사랑이다. 사랑의 묘약(妙藥) 중의 남몰래 흐르는 눈물이 그러하고, 카르멘의 꽃노래가 그러하고, 팔리앗치의 카니오의 애통한 광대노래가 그러하고, 토스카의 저 별은 빛나건만이 그러하다. 이들에게는 허가 없다. 그래서 비통과 좌절과 죽음의 종말이 있을 뿐이다.

그런데 노자가 말하는 사랑은 한 여인을 사랑하되 그 여인이 마음 놓고 들락거릴 수 있는 빔을 내 마음속에 남겨두는 것이다. 청산리 벽계수를 읊는 황진이를 그냥 스쳐지나가는 화담 서경덕의 사랑이나, 황진이 무덤 앞에서 술잔을 기울이는 임제의 사랑이 아마도 그러할 것이다.

6. 허(虛)는 존재로서 존재할 수 있는 기본적 기능

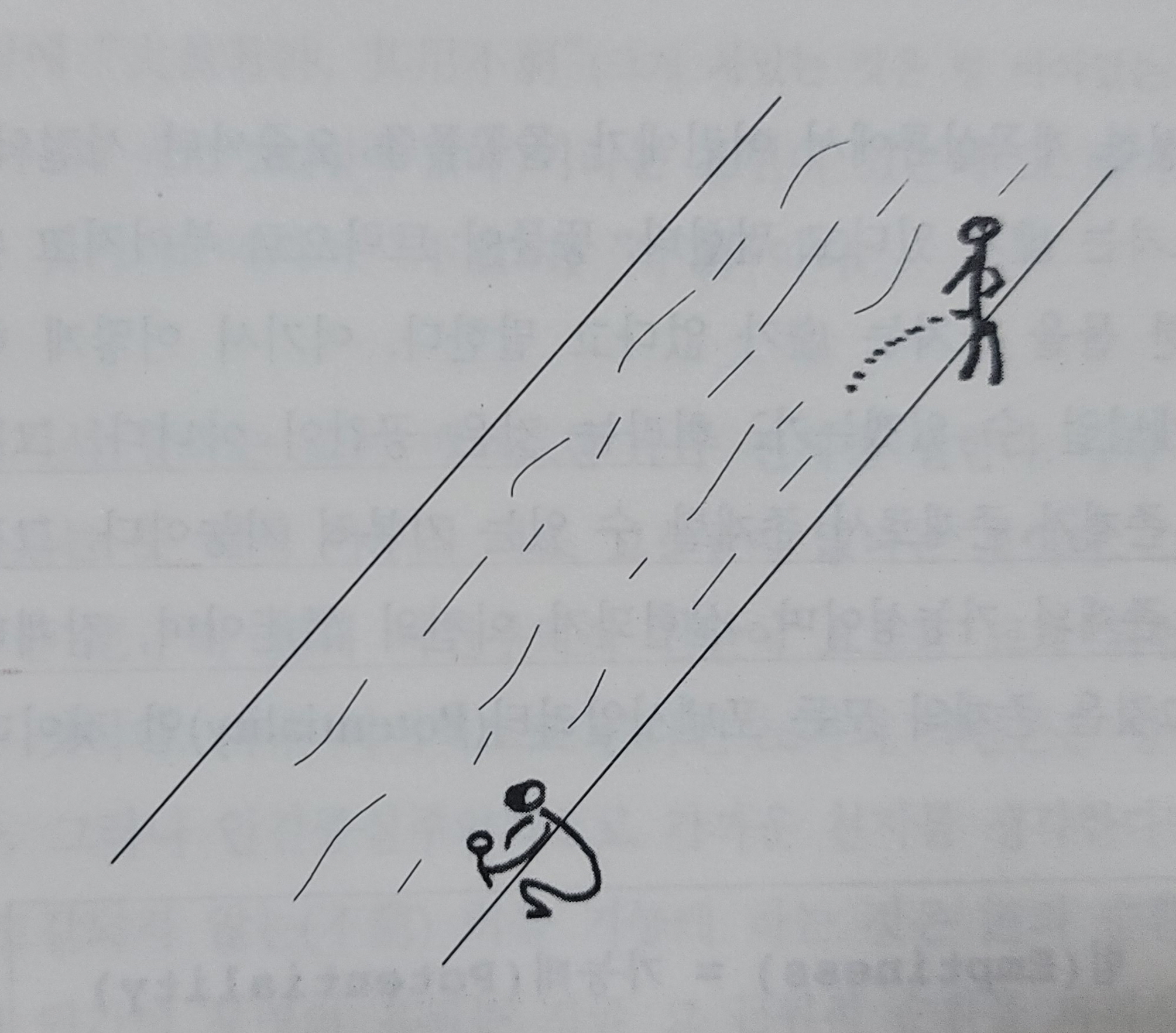

저 졸졸 흐르는 백담의 청정한 시냇물 저 꼭대기에서 한 아동이 오줌을 싸고 있다고 하자!

그런데 저 밑에서 한 사람이 그 물을 맛있게 떠먹고 있다! 몇 십년 전까지만 해도 우리의 삶의 주변에서 이러한 풍경은 조금도 어색하질 않았다. 왜냐? 물이 너무 청정해서 상류의 어린애 오줌이 조금도 물을 더럽히지 않았을 뿐 아니라, 설사 조금 더럽혔다 하더래도 물이 흐르는 동안에 암석과 모래를 스치면서 자정(自淨)시키는 능력이 있었기 때문이었다. 그런데 생각해보라! 지금은 저 한강상류의 온갖 여관, 호텔, 러브 모텔, 캠프장, 산장, 기도원, 돼지우리에서 똥물, 오줌물, 음식 찌꺼기 온갖 오물이 수천톤씩 쏟아지고 있는 것이다. 과연 한강물이 자정(自淨)능력을 보지(保持)할 수 있을까? 하류에 사는 서울 시민들은 그 똥물을 먹고 온전할 것인가? 무슨 생수인들 자위일 뿐이지 과연 온전할손가?

청정한 계곡상류에서 어린애가 쫄쫄쫄쫄 오줌싸던 시절의 물을 노자는 허(虛)가 있다고 말한다. 똥물이 트럭으로 부어지고 있는 그러한 물을 노자는 허(虛)가 없다고 말한다. 여기서 어떻게 허가 공간개념일 수 있겠는가? 허라는 것은 공간이 아니다. 그것은 모든 존재가 존재로서 존재할 수 있는 기본적 기능이다. 그것은 모든 존재의 가능성이며, 실현되기 이전의 잠능(潛能)이며, 잠재태이다. 그것은 존재의 모든 포텐시알리티(Potentiality)인 것이다.

빔(Bmptiness) = 가능태 (Potentiality)

7. 도는 텅빈 듯해서 아무리 써도 다시 채울 필요 없어라

4장 또한 왕본(王本)에 가까운 거의 온전한 형태로 백서(帛書)에 보존되어 있다. 4장의 첫머리는 바로 노자가 말하는 도는 텅 비어 있다는 것으로 시작하고 있다. The Way is empty. 그런데 여기 텅 비었다는 말에 해당되는 용어가 충(沖)이다. 이것은 구체적으로 어떠한 용기가 텅 빈 모습을 형용하는데 쓰이는 말이다.

그 다음에 ‘이용지혹불영(而用之或不盈)’이 백서(帛書) 을본(乙本)에는 ‘용지유불영야(用之有弗盈也)’로 되어 있다. 백서(帛書)의 유(有)는 우(又)와 통하며, 그것이 왕본(王本)에는 혹(或)으로 된 것이다. 영(盈)은 ‘찬다,’ ‘채운다’의 뜻인데, 한문은 한 글자가 때로 그 정반대되는 의미를 내포한다. 여기서의 영(盈)은 채우다의 반대 뜻인 ‘고갈시킨다[窮]’, ‘다한다[盡]’의 뜻이 있다. 45장에 ‘크게 차있는 것은 텅 비어있는 듯 하다. 아무리 써도 고갈됨이 없다[大盈若沖, 其用不窮].’라는 표현이 있는데 그 뜻이 상통하는 것이다. 여기서 ‘불영(不盈)’은 ‘불궁(不窮)’이다.

여기서 말하는 도(道)는 매크로한 우주 전체를 말한다. 우주는 텅 비어있는 듯해서 아무리 써도 고갈됨이 없다는 것이다. 그러나 이러한 노자(老子)의 허(虛)의 낙관주의적 진단이 요즈음 크게 위협받고 있는 것이다. 아주 거시적으로 본다면 노자의 낙관론은 항상 참이다. 그러나 인간중심주의적으로 가까운 천지를 생각한다면 도(道)의 고갈되지 않는[不窮] 허를 가능케 하는 것은 도(道)의 순환작용인데 인간의 문명의 유위는 지금 그 근원적 순환을 파괴시키고 있다. 우리 이제 이 심각한 상황을 한번 전체적으로 반추해 볼 때도 되지 않았는가?

‘용지혹불영(用之或不盈)’을 문자 그대로 해석한다 해도 가능하다. 도(道)는 텅 빈듯해서, 아무리 써도 다시 채울 필요가 없다는 뜻으로 해석해도 그 반어적(反語的) 의미는 동일하게 될 것이다. Yet when you use it, you never need fill it again.

8. 노자가 생각하는 늙음과 헝클어진 일에 대해(挫其銳, 解其紛)

날카로운 것을 무디게 하는 것[挫其銳]은 자연의 작용이다. 그것은 허(虛)의 방향이다. 우리는 젊었을 때는 날카롭다. 그러나 나이가 들수록 날카로움이 무디어지는 것은 어쩔 수 없는 사실이다. 그러나 그 무딤이 아둔함이나 무감각을 의미해서는 아니된다. 날카로움이 부분만을 본 것이라면, 무딤은 전체를 바라보는 데서 생겨나는 슬기로 보아야 한다. 노자(老子)는 역시 늙은이의 사상이다. 그러나 노자(老子)가 말하는 늙음은 젊음의 상실이 아니요, 젊음의 완성이다! 언제까지 우리 역사가 어린애 짓만을 일삼고 있겠는가? 좌기예(挫其銳)!

엉킴을 푸는 것[解其紛] 또한 의 작용이다. 아무리 엉켜진 실타래도 시간이 지나가면 풀린다. 그것은 자연 속에서는 다 썩어버린다. 우리는 고디안 노트를 자르는 알렉산더 대왕의 칼이 필요하지 않은 것이다. 아무리 풀기 어려운 듯이 보이는 엉킨 정치형국도 잘 생각하면 풀린다. 인간의 모든 문제가 침착하게 생각하면 다 해법(解法, 푸는 법)이 있다. 너무 초조하지 말라!

9. 그 티끌을 고르게 하여 그 빛을 조화시키다(和其光, 同其塵)

화기광 동기진(和其光, 同其塵)! 나는 이 말을 생각할 때마다, 주차장을 생각한다. 이것 또 뭔 말인가? 파킹장에는 무엇이 있는가? 자동차가 있다. 액센트, 마티스, 레간자, 그렌저…… 그런데 주자장에 자동차를 파킹해두면, 빤닥빤닥하게 닦아놓은 후드 위로 뽀얗게 먼지가 쌓인다. 그런데 먼지가 휘날리는 것을 보면 그토록 불규칙하게 휘날리는데, 자동차 후드 위에 쌓인 먼지는 놀라웁게도 항상 완벽하게 고르게 덮여있다. 인간이 인위적으로 그 먼지를 배열한다고 한다면 아무리 정교한 마이크로한 기계를 써도 그렇게 고르게 순식간에 배열할 수는 없을 것이다. 나는 파킹장에 놓인 자동차 위에 쌓인 먼지를 보고 노자의 구절을 깨달았다. 동기진(同其塵)! 그 티끌을 고르게 하는도다! 그리고 아무리 그렌저가 삐까번쩍하고 체어맨이 휘황찬란해도 먼지가 덮이면 모두 그 빛이 팀이 없이 한결같은 조화를 이룬다. 화기광(和其光)! 그 빛을 조화시킨다.

‘화기광 동기진(和其光, 同其塵)’은 백서본(帛書本)에도 동일한 문자로 되어 있다. 그런데 이 ‘화기광 동기진(和其光, 同其塵)’에서 그 기(其)자를 빼버리면 ‘화광동진(和光同塵)’이 된다. 이 화광동진은 후에 중국의 대승불교에서 너무도 잘 쓰는 말이 되었다. 화광동진은 도(道)의 ‘무차별경계'를 나타내는 의미의 맥락으로 쓰이게 된 것이다. 노자와 불타는 바로 이런 맥락에서 랑데뷰를 한 것이다. 화광동진은 원래 노자의 ‘빔’의 사상에서 온 것이지만, 불교에서는 그것이 철저하게 ‘무차별’의 의미로 전화되었다. 사실 노자의 오리지날한 맥락의 화광동진은 매우 생동적이고 생명적인 것이다. 그런데 나중에 불교적 맥락에서는 그것이 생명적인 것보다는 죽음적인 맥락으로 해석되었다고 볼 수 있다.

대승불학에서 ‘화광동진’이란 보살이 아라한의 독선의 자리를 고집하지 않고, 자신의 재지(才知)를 숨기고 세속과 더불어, 중생 속에서 화동(和同)하는 삶의 자세를 일반적으로 의미한다.

10. 하나님보다 앞서 규정 지을 수 없는 그 이전의 무엇(湛兮似或存, 吾不知誰之子, 象帝之先)

‘담혜(湛兮)! 사혹존(似或存)’ 담(湛)이란 앞의 연(淵)과 마찬가지로, 물이 맑고 투철하면서도 깊고 그윽한 모습을 형용하는 말이다. ‘사혹존(似或存, 아 저기 있는 것 같도다!)과 같은 표현은 노자사상에서 매우 중요한 것이다. 존재를 존재로서 생각하지 않는 기철학적 세계관을 나타내는 명언인 것이다. ‘사(似)’라는 반신반의적 표현은 비단정의 의심을 나타내는 말이라기보다는, 모든 존재(存在)를 실체로서 확정 지을 수 없다는, 즉 제1장의 ‘도가도비상도(道可道非常道)’의 맥락에서 이해되는 인식론적 태도를 나타낸 것이다. 도(道)는 존재(存在)가 아닌 것이다. 그것은 실체가 아니다! 그러기 때문에 그 존재에 관하여 그것은 ‘있는 듯이 보인다’는 말밖에는 할 수 없다는 것이다. 이것은 도(道)의 존재(存在)의 부정이 아니라 도(道)의 존재(存在)의 대긍정이다. 존재(存在)의 대긍정이란 존재의 존재성을 뛰어넘어야 하는 것이다.

그러기 때문에, 노자는 말한다. 나는 도라는 것이 도무지 누구의 아들인지 알 수가 없어[吾不知誰之子]! 아브라함은 이삭을 낳고, 이삭은 야곱을 낳고, 야곱은 유다와 그의 형제들을 낳고, 그렇다면 아브라함은 누가 낳았나? 아브라함의 조상을 거슬러 올라가면 결국 아담과 이브로 올라갈 것이다. 아담과 이브는 누가 낳았나? 야훼가 낳았다. 그럼 야훼는 누가 낳았나? 여호와 하나님은 도대체 누가 낳았는가? 이것은 나의 불경스러운 질문이 아니라, 오늘을 사는 과학도라면 당연히 던질 수밖에 없는 질문이라고 기독교 문명의 철학자 버트란드 럿셀(Bertrand Russell, 1872~1970)경이 외치고 있는 질문이다.

노자는 그래서 말한다. 여호와 하나님을 하나의 존재로 생각하는 순간 우리는 오류에 빠진다. 여호와 하나님은 존재일 수가 없다. 만약 우리가 여호와 하나님을 하나의 존재로 인식하는 순간, 그 존재는 이름을 가진 분별적 존재로 하락해 버린다. 그래서 노자는 말한다. 사혹존(似或存)! 그것은 존재일 수가 없다! 과연 여호와 하나님이 하나의 존재이라면, 그것이 살아있는 하나의 인격체라고 한다면 그것은 누군가 그를 낳은 또 하나의 인격체가 있어야 할 것이다. 그것은 시간 속의 존재(存在)일 뿐이다. ‘누구의 아들[誰之子]’라는 표현은 시간 속의 존재라는 뜻이다. 나는 그것이 누구의 아들인지를 알지 못한다[吾不知誰之子]라는 것은 곧 하나님은, 도(道)는 시간 속의 계기를 갖는 하나의 분별적 존재일 수 없다는 것이다. 즉 인간의 이름(naming), 즉 명명의 대상이 될 수 없다는 뜻이다. 여호와 하나님을 하나의 존재로 파악하는 기독교인들에게, 유대인들에게, 우리의 노자는 가르친다. 그대들의 신을 여호와 하나님이라고 말한다면, 내가 말하는 도는 여호와 하나님보다 앞선, 그러한 신이라는 이름으로 규정지을 수 없는 그 이전의 무엇이라고 말할 수밖에 없네[象帝之先]!

11. 제(帝)는 초월적 인격신이 아니다

여기 ‘상(象)’이란 ‘코끼리,’ ‘형상’ 등의 여러 뜻이 있는데, 여기서는 그런 명사의 뜻으로 쓰인 것이 아니다. 오늘날 백화(白話)에서 이어받은 용법으로 ‘호상(好象)’이라는 말이 있는데, 여기서의 ‘상(象)’은 ‘~같다(It seems ~)’의 뜻이다. 제(帝)는 분명히 여호와 하나님, 야훼와 같은 뜻이다. 중국고대에도 초월적 인격신이 있었으며, 이 ‘제(帝)’라는 글자는 후대(진시황대)에 와서 황제(皇帝, Emperor)의 뜻으로 변화되었지만, 중국고전에서는 ‘상제(上帝)’의 뜻으로, 인간세에 군림하는 초월적 인격신을 말하는 것이었다.

선말(鮮末)의 정약용(丁若鏞)이라는 사상가가 기독교의 초월적 하나님의 존재를 『상서(尙書)』에 나오는 ‘상제(上帝)’의 개념으로 비정(比定)하려 했던 것은 잘못된 발상은 아닌 것이다.

그러나 노자의 도는 통쾌하게도 그러한 제(帝)의 이름을 거부한다. 그대들이 제(帝)를 말한다면 만물의 근원자인 도(道)는 그 제(帝)보다 분명히 앞서는 것이다. 그러나 여기 왜 노자가 ‘상(象)’자를 썼는가 하는 것을 다시 한번 우리는 주의 깊게 생각해야 한다. 도(道)는 여호와 하나님보다 앞서는 ‘것’이라고 단정적으로 말하는 순간에 노자는 바로 앞서 ‘나는 누구의 아들인지를 알지 못한다[吾不知誰之子]’고 직선 시간적 계기성을 부정했던 그 부정의 논리에 위배되게 되는 것이다. 노자는 근원적으로 도(道)가 그러한 존재의 시간적 계열에 속하는 것으로서 개념화될 수 있고, 실체화될 수 있는 것이 아니라는 것을 주장하려는 것이다. 그러므로 ‘여호와 하나님(帝)보다 앞서는 것 같네[象帝之先]’라고 하여, 그 초개념적 문의(文義)의 맥락을 명료히 한 것이다.

12. 떨기나무 불꽃을 통해 모세를 만난 야훼

이로써 노자는 럿셀(Bertrand Russell, 1872~1970) 경이 비판하는 기독교의 논리적 위선을 벗어나고 있는 것이다. 럿셀경은 말한다.

도대체 신은 누가 만들었는가? …… 도무지 이 세계가 원인자가 없이는 생겨날 수 없다고 생각해야 할 아무런 이유가 없다. 그렇다고 또 원인자가 항상 존재하지 않아야 한다고 생각해야 할 아무런 이유도 없다. 문제는 이 세계가 최초의 시작을 가지고 있다고 생각해야 할 아무런 필연적 이유가 없다는 데 있다. 어떠한 존재가 반드시 최초의 시작을 가져야만 한다고 상정하는 우리의 모든 관념은 실제로 우리의 상상력의 빈곤에서 유래된 것이다.

Who made God? …… There is no reason why the world could not have come into being without a cause; nor, on the other hand, is there any reason why it should not have always existed. There is no reason to suppose that the world had a beginning at all. The idea that things must have a beginning is really due to the poverty of our imagination.

호렙산 떨기 불꽃 앞에서 모세는 하나님의 부름을 받았다.

하나님: 모세야! 나는 내 백성이 에집트에서 고생하는 것을 똑똑히 보았고 억압을 받으며 괴로워 울부짖는 소리를 들었다. 그들이 얼마나 고생하는지 나는 잘 알고 있다. 나 이제 내려가서 그들을 에집트인들의 손아귀에서 빼내어 그 땅에서 이끌고 젖과 꿀이 흐르는 아름답고 넓은 땅, 가나안족과 헷족과 아모리족과 브리즈족과 히위족과 여브스족이 사는 땅으로 데려가고자 한다. 지금도 이스라엘 백성의 아우성 소리가 들려온다. 너는 지금 가서 내 백성 이스라엘 자손을 에집트에서 건져 내어라.

모세: 제가 무엇인데 감히 파라오에게 가서 이스라엘 백성을 건져내 오리까?

하나님: 내가 네 힘이 되어 주겠다.

모세: 제가 이스라엘 백성에게 가서 ‘너희 조상들의 하나님께서 나를 너희에게 보내셨다’라고 말하면 그들이 ‘그 하나님의 이름이 무엇이냐?’하고 물을 터인데 그러면 제가 어떻게 대답해야 하겠습니까?

이것은 정말 재미있는 장면이다. 야훼는 그 자신의 모습을 보이지 않았다. 떨기가 타지 않으면서 불꽃이 이는 그러한 모습으로만 자기를 보였을 뿐이다. 모세는 이 결정적 순간에, 이스라엘 백성을 애굽으로부터 구원하는 모든 권능을 얻는 이 결정적 순간에 묻는다. ‘당신의 이름은 무엇이오니이까? 내가 어찌 당신의 이름을 모르고 당신의 이름을 구하는 나의 백성들을 구원하오리이까? 당신의 이름은 무엇이오니이까?’ 여기, 이 순간에 야훼는 무어라 말했든가?

내 이름은 야훼다.

야훼는 결코 이와 같이 말하지 않았다. 야훼 자신은 가도지도(可道之道)를 거부한 것이다. 그럼 무어라 말했는가?

나는 스스로 있는 자니라. (개역본)

나는 곧 나다. (공동번역본)

13. 노자와 야훼의 동일한 인식

물론 여기 모세와 야훼의 대화의 맥락과 우리의 노자철학의 논지의 맥락은 동일한 차원에서 비교될 수는 없다. 노자의 도가 근원적으로 인격적 존재성을 거부하는 차원에서의 논의라면 여기 「출애굽기」의 논의는 인격적 존재와 인격적 존재의 살아있는 대담의 형식을 빌리고 있기 때문이다. 그러나 최소한 모세의 질문, “무어라 말하며, 무어라 이름하오리까?”에 대한 야훼의 대답은 노자의 우주론적ㆍ인식론적 논의의 맥락과 비슷하다. 야훼 자신은 노자가 말하는 ‘도가도비상도(道可道非常道)’의 논의를 깨닫고 있었던 것이다.

I AM WHO I AM.(RSV)

I AM THAT I AM.(King James)

사실 이것은 정확하게 말이 되지 않는 말일 뿐이다. ‘나는 있는 나이다.’ 유태인 학자들과 이 구절에 관해 이야기를 나누어 보면, 그들은 이 구절은 엄밀하게 해석을 거부한다는 것이다. 즉 인간의 해석을 거부하는 신의 소리라는 것이다. 히브리어로서 ‘에예 아쉘 에예’라는 것은 ‘나는 있는 그대로의 나로다’라는 뜻이 된다. 그리고 이것을 미래형으로 해석하면, ‘나는 장차 나타내 보일 그대로의 나로다’라는 뜻이다. 앞으로 노자를 해설해가면서 논의가 계속되겠지만, 이것은 노자의 ‘자연(自然, 스스로 그러하다)’의 의미와 상통하며, 이것은 왕필이 25장에서 ‘가히 말로 할 수 없는 말[無稱之言]’이며, ‘인간의 언어가 끝이 난 곳의 말[窮極之辭]’라고 한 것과 상통하는 것이다.

모세는 물었다. “당신을 무어라 이름하오리이까?”

신은 대답한 것이다. “나를 이름하지 말라. 나는 있는 그대로의 나일 뿐이다. 앞으로 너에게 보일 그대로의 나일 뿐이다. 나는 이름이 아니요, 존재가 아니요, 너희들 인간들의 인식의 대상자가 아니다. 나는 스스로 있는 자요, 나는 스스로 그러한 자이다.”

이 야훼 자신의 고백만 잘 이해해도 동양과 서양은 화합할 길이 열린다. 야훼와 노자가 손잡고 같이 도(道)를 운운할 수 있는 길이 열리는 것이다. 모든 진리의 궁극은 상통하지 않을 수 없는 것이다.

노자는 말한다. “도(道)는 하느님 이전의 것이다[象帝之先].”

야훼는 말한다. “나는 인간들이 나를 야훼라 이름하는 그 이전의 것이

다.”

14. 왕필이 인식한 허(虛)의 개념

이거 내 해설이 자꾸 길어져서 고민스럽다. 『노자』의 언어는 간결하기 그지 없으나 그 배면에 깔린 이야기는 나같이 말하기 좋아하는 어리석은 인간들의 이 수천년 푹푹 쌓인 지혜의 보고라는 이 파라독시칼(paradoxical)한 사실을 좀 이해해주기 바란다. 내가 다 해설을 못해도, 한 글자도 그냥 스칠 수 없도록 그 배면에는 오묘한 뜻이 배어 있다는 것을 기억하고 함부로 천박하게 억측하지 말 것이며, 나 같은 전문가들의 해설을 들어보는 것이 좋다.

나는 평생 『노자』처럼 읽고 또 읽어도 재미있는 책은 일찍이 접해본 적이 없다. 아무리 연인과 함께 흰 눈 소록소록 쌓이는 길거리에서 사 먹는 붉은 연탄불 위의 군밤이 맛있다 한들, 『노자』를 씹는 맛에야 비교할 수 있으라!

마지막으로 이 장의 첫 구절, ‘도는 텅 비어있다. 그러나 아무리 퍼내어 써도 고갈되지 않는다[道沖, 而用之或不盈].’라는 이 첫 구절에 대하여 우리의 천재소년 왕필(왕삐)은 다음과 같은, 우리 실생활에 매우 유용한 말이면서도 또 『노자(老子)』 본의(本義)를 꿰뚫는 멋드러진 주를 달아 놓았다.

한 집안을 다스릴 수 있는 역량의 소유자는 그 집안을 온전히 다스릴 수 없다. 한 나라를 다스릴 수 있는 역량의 소유자는 그 나라를 온전히 이룩할 수가 없다. 있는 힘을 다하여 무거운 것을 든다는 것은 결코 쓰임이 될 수가 없다.

夫執一家之量者, 不能全家, 執一國之量者, 不能成國, 窮力擧重, 不能爲用.

이것이 바로 왕필이 인식한 허(虛)의 개념이다. 서울대학교 입시 커트라인이 320점이라고 하자! 그런데 우리는 내 자식 321점의 성적으로 서울대학교에 들어갔을 때 환호성을 지르며 최고의 선택이었다고 말할 것이다. 자본주의 사회에서의 최고의 미덕은 최대의 효율(Maximum Efficiency)이기 때문이다. 회사에서 사원을 채용할 때도 300짜리 포스트(post)에 300짜리 인간을 채용했을 때 우리는 최대의 효율이 달성되었다고 좋아하는 것이다. 그러나 300짜리 포스트에 300짜리 인간이 앉는 것은 비극이다. ‘300 - 300 = 0’ 그 허(虛)가 바로 제로이기 때문이다. 결국 그 포스트의 모든 일이 그 인간에 의하여 돌아갈 리 만무한 것이다.

300짜리 포스트라면 최소한 400짜리 인간이 앉아야만 100이라는 허(虛)가 생긴다. 그래야 그 포스트의 일이 돌아가게 마련이다. 허(虛)가 없으면 동(動)이 불가능해지는 것이다. 서울대학교 카트라인이 320이라면 350점을 맞은 학생이라야 제대로 들어간 것이다. 321점이면 그 아래 카트라인의 넉넉한 학교를 선택하는 것이 좋다. 대학생활의 허(虛)가 더 소중한 것이다. 그래야 대학 졸업 후 대학원에서 그 진가를 발휘하게 되는 것이다. 인생의 승부수는 바로 이 허(虛)의 확보에 있는 것이다.

15. 지도자의 조건과 슐레이마놀루

준비된 지도자의 모습은 국민이면 누구든지 갈망하는 것이다. 그러나 모든 정치가들이 이 ‘준비되었다’ 함의 의미를 깊게 새길 줄 알아야 한다. 노자는 말한다. 한 나라를 위하여 준비된 대통령은 그 나라를 다스릴 수 없다. 한 집안을 위해 준비된 인간은 그 집안을 다스릴 수 없다. 한 나라를 다스릴 정도로 준비된 인간이라면 한 집안을 다스리는데 그쳐야 하고, 한 나라를 다스릴 정도로 준비된 인간이라면 천하(天下)를 다스릴 정도의 역량이 있어야 하고, 인간과 우주의 모든 측면에 대하여 총체적인 비젼을 획득해야 하는 것이다. 겨우 한 나라를 다스릴 정도로 준비되었다는 자만감으로는, 한 나라를 다스리는데 허덕허덕 껄덕껄덕 숨 넘어갈 듯 그 역사의 꽁무니를 뒤쫓아가기도 바쁜 것이다. 이러한 노자의 의 존재론은 우리 역사의 모든 지도자들에게 자신을 되돌아보게 만드는 천고(千古)의 교훈일 것이다.

이 왕필의 주(注)는 다음과 같은 명언으로 끝나고 있다.

있는 힘을 다하여 무거운 것을 든다는 것은 결코 쓰임이 될 수가 없다.

窮力擧重, 不能爲用.

나는 이 명언을 항상 되새길 때마다 60kg체급의 땅꼬마(키 150cm) 슐레이마놀루(Naim Süleymanoğlu)를 생각한다. 이건 또 뭔 말인가? 슐레이마놀루는 누구인가? 기억하는가? 88올림픽에서 자기 몸의 3배를 들어올린(187.5kg 용상, 1996년 애틀랜타 기록) 불가리아출신의 역도선수 나임 슐레이마놀루! 올림픽 3연패에, 세계신기록 70여회 수립!

노자는 말한다. 슐레이마놀루는 쓸모가 없다[不能爲用], 왜 그런가? 있는 힘을 다해 무거운 것을 들었기 때문이다[窮力擧重]. 노자가, 왕필이, 오늘날의 역도 경기를 보았다면 기절초풍ㆍ혼비백산했을 것이다. 세상에 이렇게 무지막지한 운동이 있냐하구.

나는 역도를 좋아한다. 역도를 열심히 하는 나의 후학들에게 실망감을 주기 위해 이런 말을 하는 것은 결코 아니다. 경기는 순간의 기록을 위한 것이며 그 나름대로 오묘한 예술적 경지가 있는 것이다. 그러나 이러한 역도의 논리가 인간세에 그대로 적용되면 큰 일이라는 것이다. 슐레이마놀루 군(君)이 187.5kg를 들 수 있다면 100kg 정도만 들고, 87.5kg의 허(虛)를 남겨야 한다는 게 왕필의 지론이다. 자기 몸무게의 3배를 든다는 것은 참으로 상상키 어려운 인간의 역량이다. 그러나 자기 몸무게의 3배를 들 수 있다고 해서 그것을 들어서는 아니 된다는 것이다. 아마도 역도 선수들은 이 허(虛)의 상실 때문에 나중에 부작용에 시달릴 것이다.

16. 르카프 정신과 IMF

역도선수 뿐만 아니라 모든 태능선수촌의 국가대표선수들이 은퇴한 후에는 부작용에 시달리게 될 것은 불 보듯 뻔한 이치인 것이다. 그들의 삶은 굵고 짧게! 그 나름대로 예술적 가치가 있을지는 모르지만 그것이 인간세의 일반법칙으로 인지된다는 것은 비극이라고 노자는 개탄하는 것이다. 자기 몸무게의 3배를 들 수 있는 역량의 인간이 2배나 1배만 든다는 것이야말로 어려운 것이며 지고의 사회적 가치라고 노자는 가르치는 것이다.

르까프! Le CAF! 키티우스, 알티우스, 포르티우스(Citius, Altius, Fortius)! 더 빨리, 더 높게, 더 쎄게! 이 꾸베르땡 남작의 구호는 올림픽의 인센티브로서는 적절했을지 몰라도, 결국 스포츠를 상품화하고 엘리티즘화하고 IOC를 부패의 소굴로 만드는 비극적 구호가 되고 만 것이다. 더구나 이 르까프를 우리 인간세에 적용한다는 것은 참으로 어리석은 짓거리라고 노자는 경계한다. 꾸베르땡이여! 아듀! 가라! 멀리 멀리 사라져라!

IMF가 왜 터졌는가? 온 국민이 너무 열심히 살았기 때문이다. 온 국민이 죽으라고 열심히 달러를 벌고, 또 죽으라고 열심히 남김없이 달러를 썼기 때문이다. 더 빨리, 더 높게, 더 쎄게 달리기만 했기 때문이다. 우리는 이제 온 힘을 다하여 살아서는 아니 된다. 이제 죽으라고 열심히 살아서는 아니 된다. 이제 우리 역사는 허(虛)를 확보해야 되는 것이다. 이제 우리는 르까프의 20세기를 청산해야 한다. 이제 우리는 너무 빠르지 않게, 높지 않게, 쎄지 않게 사는 지혜를 노자에게서 배워야 할 때가 온 것이다.

대기업의 해체도 르까프만을 생각한 우리 자신의 역사의 비극적 결말이라고 한다면, 그 책임은 결국 우리 자신의 삶의 방식, 생각의 방식, 자본의 방식으로 돌아가지 않을 수 없는 것이다

인용

'고전 > 노자' 카테고리의 다른 글

| 노자와 21세기, 6장 - 우주의 모든 신묘한 기운은 골로부터 나온다 (0) | 2021.05.09 |

|---|---|

| 노자와 21세기, 5장 - 자연은 어질지 않다 (0) | 2021.05.09 |

| 노자와 21세기, 3장 - 무지(無知)와 무위(無爲) (0) | 2021.05.09 |

| 노자와 21세기, 2장 - 생이불유(生而不有)와 공성이불거(功成而弗居) (0) | 2021.05.09 |

| 노자와 21세기, 1장 - 사랑한다 말해본 적이 있는가? (0) | 2021.05.09 |