5장

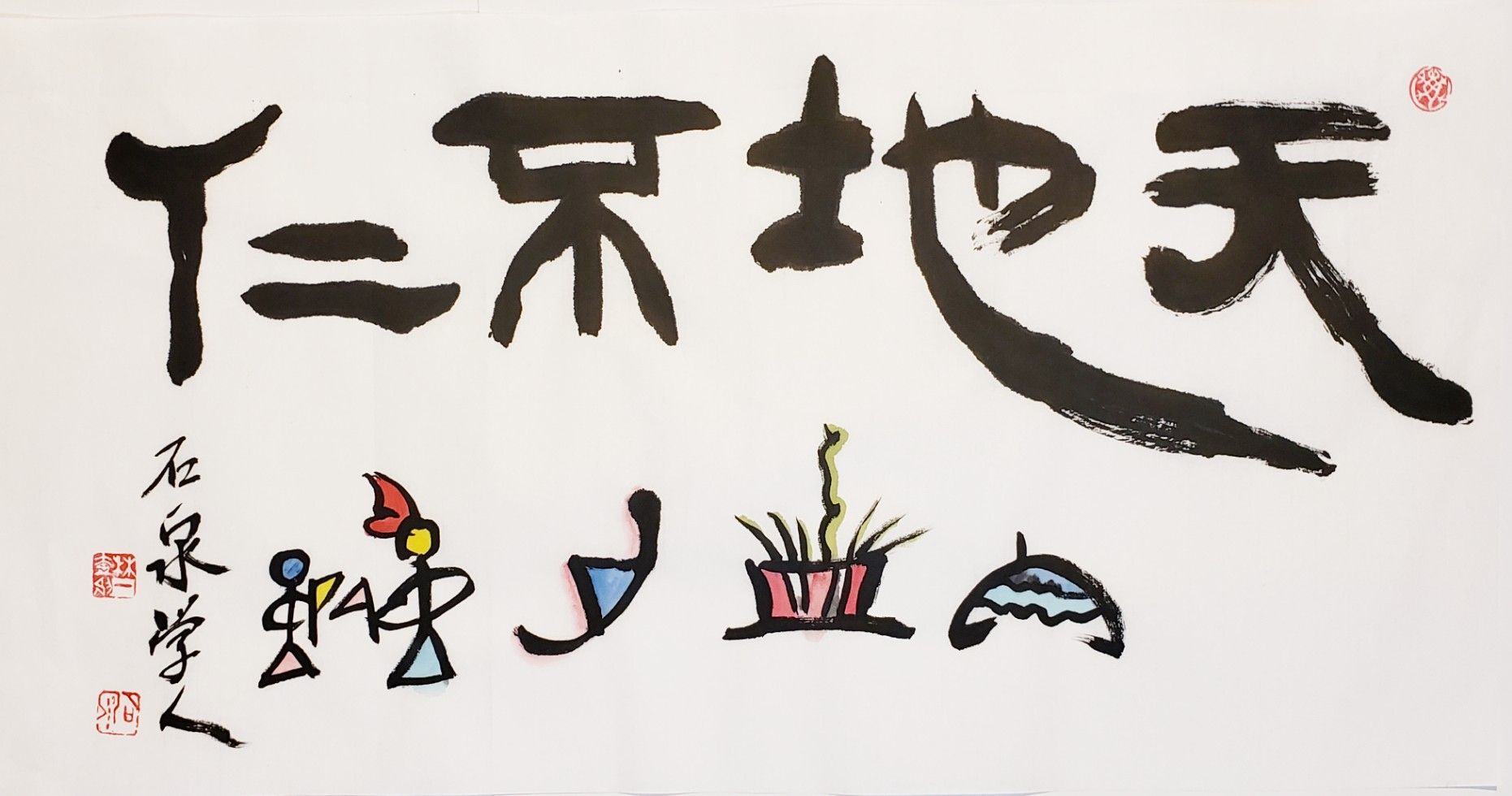

| 天地不仁, 천지불인, |

천지는 인자하지 않다. |

| 以萬物爲芻狗; 이만물위추구; |

만물을 풀강아지처럼 다룰 뿐이다. |

| 聖人不仁, 성인불인, |

성인은 인자하지 않다. |

| 以百姓爲芻狗. 이백성위추구. |

백성을 풀강아지처럼 다룰 뿐이다. |

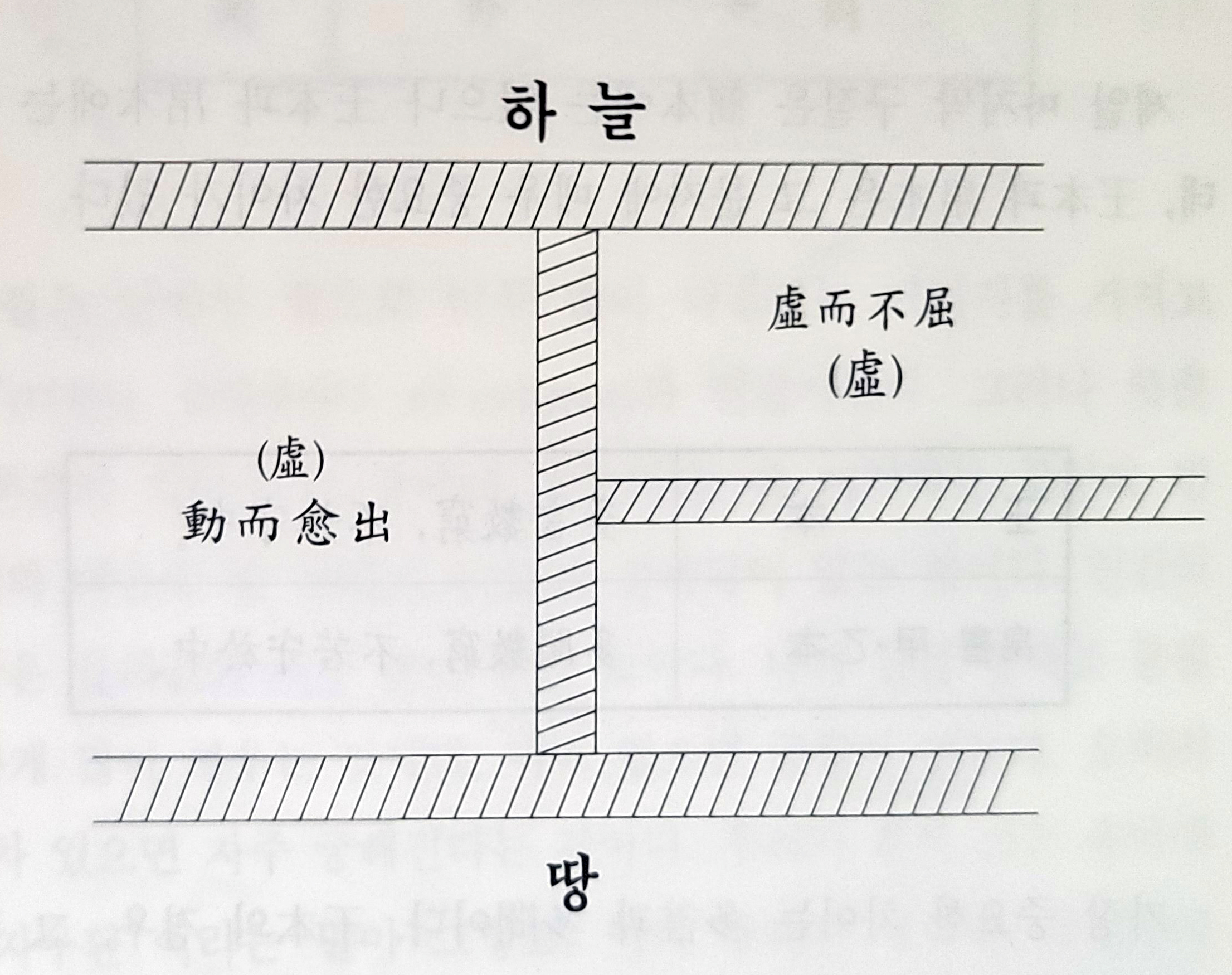

| 天地之間, 其猶橐籥乎! 천지지간, 기유탁약호! |

하늘과 땅 사이는 꼭 풀무와도 같다. |

| 虛而不屈, 動而愈出. 허이불굴, 동이유출. |

속은 텅 비었는데 찌부러지지 아니하고 움직일수록 더욱 더 내뿜는다. |

| 多言數窮, 不如守中. 다언삭궁, 불여수중. |

말이 많으면 자주 궁해지네. 그 속에 지키느니만 같지 못하네. |

1. 『길과 얻음』과 이번 책의 차이

나는 평생 『노자』를 강의했다. 내가 하바드대학에서 공부를 마치고 바로 귀국하여 고려대학교 부교수로 교편을 잡았을 때 처음 강의한 것이 이 『노자』였다.

사실 나는 82년도 고려대학에서 『노자』를 강의하기 전부터 이미 하바드대학에서부터 『노자』를 강의했다. 귀국해서도 줄곧 『노자』를 강의했다. 사람들이 내가 『노자』를 강의하면 그렇게들 좋아할 수가 없고, 재미있어 하고, 또 무엇보다도 삶의 깨달음과 기쁨이 생긴다고 했다. 고려대학교의 어린 초롱초롱한 눈동자들을 대상으로, 그리고 최근에는 도도회라는 한국화 화가들 모임에서까지 나는 줄곧 『노자』를 강의했다. 내 인생에서 다양한 동양고전들을 어느 누구보다도 폭 넓게 강론했지만, 가장 반복적으로 많이 강의한 것이 이 『노자』 일서(一書)였다.

그런데 내 『노자』 강의의 정점이랄까, 젊은 시절의 아름다운 추억을 가져다 준 강의는 동국대학교 불교대학에서 학생회 주최로 열었던 몇달 동안의 강의였다. 동국대학교 학생들과 일반인들이 천 여명씩 빠지지 않고 참석해서 들은 내 강의는 정말 내 인생에서 잊지 못할 열정과 감동의 시간들이었다. 끝나는 날, 학생들이 책걸이를 한다고 푸짐하게 시루떡을 해 왔고, 우리는 너무너무 헤어지는 것을 서운해하면서 하룻밤을 지새웠던 모습이 아주 새록새록 추억에 아롱진다. 그 동국대학교 『노자』 강의를 끝내고 내가 펴낸 책이 『길과 얻음』(통나무, 1989)인데, 이 책이 바로 내가 우리말로 최초로 펴낸 『노자』 번역서이다. 이 책은 해설이 붙어 있지 않고 본문만 우리말로 옮겨져 있다.

요번에 내가 다시 펴내는 이 책은 『길과 얻음』을 참고로 한 것이다. 그런데 요번 『노자』 번역은 길과 얻음과 큰 차이가 있다. ‘길’은 도(道)를 말함이고 ‘얻음’은 덕(德=得)을 말함이다. ‘길과 얻음’ 이란 표현에서 우선 그 일단을 엿볼 수 있듯이 나의 『길과 얻음』은 한문을 될 수 있는 대로 한글로 풀었다.

그리고 선진고경(先秦古經)은 본래 한 글자 한 글자가 모두 독립된 의미단위이므로, 그것이 모여서 생기는 개념을 하나로 묶지 않고 본래대로 한 글자씩 다 풀어 번역하였다. ‘물(物)’이면 ‘만물’로 번역하는 것이 아니라, ‘만 가지 것’이라든가 ‘온갖 것’으로, ‘천지(天地)’도 ‘천지’로 번역하는 것이 아니라 반드시 ‘하늘과 땅’으로 번역하는 태도를 말한다.

그런데 요번 번역은, 대중을 상대로 한다는 원칙을 세웠는데 이때 아이러니칼(Ironical)한 것은 한글로 풀면은 의미가 더 전달 안 된다는 사실이었다. ‘대중을 상대로 한다’는 구체적인 뜻은 ‘대중의 언어의미구조에 가장 쉽게 전달가능한 방식의 언어기준을 세운다’는 뜻이다. ‘도(道)’를 그냥 ‘도’로 하는 것이, 오히려 ‘길’로 하는 것보다 의미가 더 직접적으로 포괄적으로 전달된다는 것이다. 왜냐 우리민중에게 이미 도(道)는 ‘도’로서 그들의 삶과 더불어 살아 움직여 왔기 때문이다. 미국인들에게는 분명 ‘Tao’보다는 ‘the Way’가 더 낳은 번역이다. ‘Way’ 라고 하면, ‘길,’ ‘방법,’ ‘사람이 살아가는 행로,’ ‘만물이 움직여가는 법칙,’ 등등의 뜻이 다 생겨나올 수 있기 때문이다. 그러나 우리말로 ‘길’이라 해 놓으면 소달구지 마찻길 밖에는 떠오르지 않는다. 특별한 해설을 하지 않으면 의미가 오히려 한문투보다 협애해지고 폐쇄적이 되어 버리는 것이다. 그래서 요번 나의 번역은 지난번, 지금으로부터 꼭 십년전 이맘 때의 번역보다 그냥 평범한 한국말, 길거리에 지나다니는 보통 한국사람들이 가장 쉽게 알아들을 수 있는 말을 기준으로 해서 번역한 것이다.

그러나 번역 그 자체의 아름다움으로 말한다면 십년전 『길과 얻음』의 맛을 따라갈 수 없다. 이 책과 더불어 『길과 얻음』(통나무, 1989년 11월 16일 초판발행)을 참조해보는 것도 그 맛이 새로울 것이다. 그러나 『길과 얻음』은 왕필주석에만 그 기본을 둔 것이며, 마왕퇴 백서와 곽점죽간본의 연구성과는 반영되어 있지 않다. 요번 번역은 1999년 11월까지의 세계적인 연구성과들을 집약했다는 면에서는 기존의 어떤 역서와도 그 성격이 다르다.

2. 노자란 책을 구하기조차 어렵던 시절

그리고 『노자』의 우리말 번역으로 우리가 꼭 기억해야 할 한 권의 책이 있다.

앞서 말했듯이 우리나라 조선왕조에서는 유학이 워낙 폐쇄적인 주자학(朱子學) 일변도의 학풍(學風) 속에 갇혀 있었기 때문에, 정통과 이단의 구분이 엄연하였고, 따라서 『노자(老子)』나 『장자(莊子)』같은 책은 이단서(異端書)로 간주되었다. 실제적으로 우리나라 조선왕조의 출판사정을 보면 『장자(莊子)』와 같은 책이 유통되고 있었음이 분명하므로, 사람들이 노장(老莊)의 책을 접하지 않았다고는 볼 수가 없으나, 실제로 겉으로 『노자』ㆍ『장자(莊子)』 같은 책을 읽고 연구하고 주해하는 사람은 없었다. 이것은 우리나라의 학문 풍토가 조선왕조시대 때부터 얼마나 경직된 것이었는가를 잘 말해준다.

『노자』의 주해서만 하더래도 같은 시대 이웃나라 일본 에도(江戶)시대에는 수백종에 달하는 방대한 연구서들이 쌓여 있다. 그러나 우리나라에는 박세당(朴世堂, 1629~1703)이라고 하는 한 사람의 『신주도덕경(新註道德經)』 상(上)ㆍ하(下)가 있을 뿐이다. 그나마 박세당은 이러한 반주자학적 경향과 냉철한 사회의식 때문에 사문난적(斯文亂賊)으로 낙인이 찍혀 관직을 삭탈당하고, 유배도중 옥과(玉果)에서 죽음을 당하는 비참한 최후를 맞이해야만 했다.

사실 요즈음 젊은 학생들은 이런 분위기에 대한 아무런 공포감이나 생각이 없이 이 『노자도덕경』 일서(一書)를 대하는데, 내가 대학시절에 김경탁선생에게 『노자』 강의를 들을 때만 해도 이단의 서를 읽는다는 두려움으로 가슴이 두근두근 거렸던 심정이 있었다. 그리고 실제로 60년대 당시만 해도 한국에서 『노자도덕경』이라는 책을 구하기가 너무도 힘들었다. 내가 사부집요(四部集要)판 왕필주 『노자(老子)』를 처음 손에 들었을 때의 그 감격을 지금 여러분들은 도무지 상상할 수가 없을 것이다.

3. 노자 강의의 선각자 다석 유영모

이러한 우리 조선땅, 도가철학 불모지에서, 금세기에 유일하게 『노자』를 강해하고 『노자』의 지혜를 이 땅의 사람들에게 전파한 선각자가 한 분 계셨으니, 그 분이 바로 이승훈, 조만식을 뒤이어 제3대 정주 오산학교 교장을 역임하신 다석(多) 유영모(柳永模, 1890~1981)선생이시다.

다석선생이 오산에 교장으로 계실 때, 춘원 이광수가 국어선생으로 있었고, 함석헌이 4학년 학생이었다. 『성서조선』을 중심으로 20세기 조선 기독교의 거맥을 형성한 김교신(金敎臣, 1901 ~ 1915)도 그의 감화를 받은 제자다. 영락교회의 한경직, 순교자 주기철, 그리고 김주항, 함석헌, 송두용 등이 모두 다석의 영향을 받은 사람들이다. 특히 함석헌은 유영모의 정통 제자로 자처, ‘다석을 만나지 못했다면 오늘의 내가 되지 못했을 것’이라고 고백하곤 했다.

나는 어려서부터 함석헌선생을 자주 뵈웠다. 그분의 씨ᄋᆞᆯ농장이 우리 아버지가 병원개업하고 있었던 천안에 있었기 때문이다. 어려서부터 하얀 수염이 덮인 흰 두루마기차림의 함석헌 선생을 나는 참으로 ‘잘 생긴 할아버지’라고만 생각했다. 나의 장형 김용준은 평생 함석헌을 흠모하고 따라다녔다. 우리 아버지는 장형 용준이 함석헌을 졸졸 따라 다니는 것을 그저 그렇게 생각하였다.

함석헌의 우찌무라 칸조오(內村鑑三, 1861~1930) 류의 무교회주의가 좀 황당한 데가 있다고 생각하셨던 모양이다. 나는 어려서부터 장형 용준의 입을 통하여 ‘유영모’라는 이름을 무지하게 많이 들었다. 자하문밖에 산다는 것, 그리고 널판지 하나에 개왓장 하나만 놓고 잔다는 것, 그리고 하루에 한 끼 밖에 안 먹는다는 것, 그리고 평생을 바퀴에 올라탄 적이 없다는 것, 그러면서도 시계와 같이 시간을 지킨다는 것, 그리고 YMCA 등지에서 강의할 때 괴팍하고 오묘한 말을 많이 한다는 것 …… 이런 말들을 장형 용준은 무지무지하게 많이 했다. 나는 장형을 따라 유영모선생 집회를 한번 따라가 보고 싶었는데 장형은 중학생이었던 나를 한번도 유영모선생의 집회에 데리고 가질 않았다. 아마도 막내동생인 내가 미래에 철학자가 되리라고는 꿈도 꾸지 않았기 때문이었을 것이다. 우리 형들은 막내인 나를 무시하기만 했으니까.

나의 깊은 사색의 소질을 어렸을 때부터 알아차린 것은 오직 나의 어머니 홍승숙 한 분이었다. 사실 내가 1972년 이 땅을 떠나 유학의 길에 오를 때만 해도 유영모 선생은 장안에 건재하고 계셨다. 내가 용준의 입을 통하여 유영모 선생 말을 많이 들었을 때가 중학교 때였는데(아마 그때쯤 장형 용준이 다석선생 집회에 다닐 때였나 부다), 그 뒤로 내가 철이 들고난 후로는 내 일에만 바빴고, 또 내 삶의 문제의식에만 골똘해 있었기 때문에, 남을 찾아다니는 짓을 하지 않았다. 내가 학문을 이루고 귀국하여 유영모선생을 한번 찾아 뵙고 싶다는 생각을 했을 때는 이미 저 하늘나라로 승천하신 후 일 년이 지났을 때였다. 내 평생에 다석선생을 육안으로 뵙지 못한 것을 천추, 만추, 아니 억겁의 한으로 생각한다. 참으로 애석한 일이다!

4.다석의 아름다운 우리말 노자 1장 풀이

늙은이

| 道可道, 非常道; 도가도, 비상도; |

길 옳다 길, 늘 길 아니고, |

| 名可名, 非常名。 명가명, 비상명. |

이를 만 이름, 늘 이름 아니오라. |

| 無名, 天地之始; 무명, 천지지시; |

이름 없에, 하늘ㆍ따의 비롯. |

| 有名, 萬物之母。 유명, 만물지모. |

이름 있에, 잘몬의 엄이. |

| 故常無欲以觀其妙, 고상무욕이관기묘, |

므로, 늘 ᄒᆞ고ᄌᆞᆸ 없에 그 야믊이 뵈고, |

| 常有欲以觀其徼, 상유욕이관기교, |

늘 ᄒᆞ고ᄌᆞᆸ 있어 그 도라감이 뵈와라. |

| 此兩者同, 出而異名。 차양자동, 출이이명, |

이 둘은 한끠 나와서 달리 부르(이르)니, |

| 同謂之玄, 동위지현, |

한끠 닐러 「감ᄋᆞ」. |

| 玄之又玄, 衆妙之門。 현지우현, 중묘지문 |

감ᄋᆞ 또 가ᄆᆞᆷ이 뭇 야믊의 문(오래) 이오라. |

이것이 다석선생이 옛날에 직접 가리방으로 긁어 프린트 한 강의노트에 적힌 『늙은이[老子]』 제1장의 우리말 풀이다. 그 얼마나 아름다운 우리말이요, 그 얼마나 깊은 선생의 경전 이해의 숨결이 느껴지는가?

다석(多夕)이라는 호는 뭐 대단한 뜻이 있는 것이 아니다. 선생은 스물네 시간에 한 끼를 드셨는데, 해 넘어가면 저녁때 잡수셨다. 그래서 많은[多] 끼니를 저녁[夕] 한 번에 몰아 먹는다 해서 ‘다석(多夕)’이라 이름한 것이다.

함석헌이 어느 날 유영모선생을 따라 북한산 등반을 했는데, 함석헌은 세끼를 다 먹고도 헐레벌떡 지쳐 고단함을 견디기 어려웠는데, 선생은 엊저녁 한 끼를 먹고 아침에 싸가지고 온 도시락 두 개를 모두 온 사람에게 나누어 주시고는 아무것도 안 드셨는데 등산이 다 끝나도록 선인(仙人)처럼 펄펄 피곤의 기색이 전혀 없으시더라는 것이다. 이때 함석헌이 부끄러움을 참지 못하고 그때부터 일일일식(一日一食)을 했다 한다. 나 역시 요즈음 들어오후불식(午後不食)을 한지가 서너 해가 되었는데, 일일일식(一日一食)으로 90평생을 건강히 사신 다석선생의 경지에는 도저히 미칠 수가 없을 것 같다. 잠도 하루에 4시간 정도만 주무셨는데 한번 잤다 하면 옆에서 칼로 찔러도 모를 듯이 완벽하게 정신을 잃었다 한다. 당신 말씀으로 꿈같은 것 꾼 적이 없다 했고, 자는 것이 곧 죽는 것이라 했다. 깨나는 것은 살아나는 것이요, 하루하루가 새 날을 사는 것이다. 선생에게는 오직 깨어 새로 사는 하루가 있었을 뿐이다. 어제도 없고, 오늘도 없고, 내일도 없었다. 오로지 하루가 있었을 뿐이다.

5. 속이 확 터진 늙은이, 다석 유영모

내가 지금 『노자』를 강해하면서 다석 유영모선생 이야기를 하는 것은 불과 이 땅에서 몇 년전까지 살아있었던 늙은이 즉 노자(老子) 이야기를 하려는 것이다. 내가 왜 이 늙은이 얘기를 하는고 하니, 이 늙은이야말로 우리나라에 기독교를 전파한 늙은이라는 것이다. 이것은 뭔 말인가? 유영모는 우리민족의 선각자 오산을 일으킨 남강 이승훈(李昇薰, 1864~1930)으로 하여금 『성경』을 처음 읽게 만들었고 그를 기독교에 입교시켰다. 그리고 이 땅에 기독교의 선구자들을 무수히 길러냈다. 그런데 다석은 기독교 성경과, 유교경전과, 도가경전과, 불경이 모두 입에서 떠난 적이 없었고, ‘훈민정음’이야말로 우리민족을 구원할 하느님의 바른[正] 소리[音]라고 생각했다. 그래서 우리말로 모든 경전을 풀이

했다.

그는 열여섯에 예수를 믿기 시작했는데 항상 예수를 유일한 ‘효자’라고 불렀다. ‘효자’라는 것은 ‘아버님’에게 지극한 효성을 가진 사람을 일컫는 것이다. 그는 믿음을 하나님 아버지에 대한 효성이라고 생각했다. 그리고 죽음이야말로 효성의 완성이라고 생각했다. 그는 이 세상을 한마디로 식(食)과 색(色)이라고 생각했다. 그리고 모든 중생이 결코 식과 색을 벗어나지 못하고 헤매는 곤요로운 삶을 사는 것을 가엾게 생각했다. 그는 하나님 아버지란 별 것이 아니고, 식과 색을 초월한 자(者)라고 생각했던 것이다. 예수야말로 이 하나님의 유일한 효자라는 것이다. 사람이라면 모름지기 우선 먹는 문제와 남녀문제에 대하여 확실한 견해를 가져야 한다는 것이다. 식색에 이끌리면 결국은 진리와는 멀어지게 된다는 것이다. 그의 생각은 이와 같이 간결하고 직절(直截)하다.

우리나라에 기독교를 도입한 기독교의 대부들은 이와 같이 속이 확 터진 ‘늙은이’(老子)들이었다. 그런데 요즈음 기독교인은 속이 밴댕이 콧구멍보다도 더 좁아터질 대로 좁아터진 ‘애송이’들이요, ‘난쟁이’들이요, 대인(大人)아닌 소인(小人)이다. 우리나라에는 너무도 소승기독교인들만 득실거리고 대승기독교인들이 희소한 것이다. 21세기 우리 기독교의 과제는 바로 나와 더불어 『노자』를 읽고, 나와 더불어 『금강경』을 읽는 일이다. 『성서』가 진리라면, 진리와 통하는 모든 진리에 대해 다석(多夕) 유영모선생처럼 마음을 열어야 할 것이다. 유영모선생은 기독교에서 말하는 성신을 ‘숨님’이라고 불렀다. 우리로 하여금 숨쉬게 하는 님, 그 생명의 숨결이면 모두 성신인 것이다. 다석이야말로 우리 곁에서 『노자』를 우리말로 풀면서 숨 쉬고 사셨던 ‘숨님’이었던 것이다.

6. 5장에 대한 세 개의 판본 비교

보통 ‘천지불인(天地不仁)’으로 불리우는 이 장은 노자사상을 대변하는 아주 중요한 철학적 사색의 장으로 아주 잘 인용되고 널리 회자되어 왔던 장이다. 그런데 이 장이 곽점죽간에 있는가 없는가? 있다! 와아! 대단하다! 있구나!

그런데 여기 우리의 흥분은 자제를 요구한다. 우리가 천지불인(天地不仁)장에서 논란이 많이 되는 주요 부분이 모두 빠져있다는 사실이다. 5장에서 ‘天地不仁, 以萬物爲芻狗, 聖人不仁, 以百姓爲芻狗.’ 부분이 빠져 있고, 또 마지막의 ‘多言數窮, 不如守中.’이라는 구절도 빠져 있는 것이다. 그러니까 중간의 ‘ 天地之間, 其猶橐籥乎? 虛而不屈, 動而愈出.’ 부분만 곽점죽간에 들어있는 것이다. 요 부분만 제25장의 ‘人法地, 地法天, 天法道, 道法自然’ 뒤에 따라 나오고 있다(죽간은 김밥 마는 발처럼 노끈으로 엮어져 있다. 그래서 그 순서를 알 수 있다).

그렇다면, 백서(帛書)의 경우는 어떠한가? 백서(帛書)의 경우는 갑(甲)ㆍ을본(乙本)이 모두 명료하게 현행 왕본(王本)과 거의 동일한 모습의 5장 전체를 싣고 있는 것이다. 곽점죽간을 제외해놓고 볼 때, 백서(帛書)가 나왔을 때, 우리 전문가들은 현행 왕본(王本) 체제의 정밀성에 대해 찬탄을 금치 못했다. 예를 들면, 제일 끝 구절인 ‘多言數窮, 不如守中’과 같은 것은 왕본(王本)의 전체적 흐름에서 볼 때, 그 맥락이 너무 돌출하여 있고, 그 의미가 독립된 느낌이 들어, 고증을 좋아하는 많은 주석가들이 딴 곳에 있던 죽간의 파편이 우연하게 착간(錯簡)으로 편입된 것이라고 간주하는 것이 상례였다. 그런데 백서(帛書)에는 그 부분조차도 고스란히 왕본(王本)의 순서대로, 착간이라 말할 여지가 없이, 쓰여져 있었던 것이다. 여기 지금 내가 무슨 말을 하고 있는 것인지 독자들에게는 설명이 좀 필요할 것 같다.

7. 천지불인(天地不仁)과 다언삭궁(多言數窮)은 후대에 첨가됐다

죽간이란 대나무를 쪽 내어 그 위에 쓴 것이다. 그러므로 그 대나무 한 쪽에는 몇 글자 밖에는 쓰지를 못한다. 이 대나무 쪽을 발처럼 이어 책을 만드는데 그것이 곧 ‘편(篇, 대나무 竹변이 글자 위에 있다)’이다. 그래서 대나무로 만든 책자의 경우는 그 이은 끈이 끊어지게 되거나 죽간이 미끄러져 빠지거나 하면, 문장의 앞뒤가 뒤섞일 가능성이 높다. 이런 현상을 우리가 착간(錯簡)이라고 부르는 것이다.

그런데 백서(帛書)는 비단에 붓으로 쓴 것이다. 그 비단을 두루루 말거나, 어느 정도 넓이로, 포목장사들이 피목을 접는 형태로 착착 접어 포갠다. 그래서 비단으로 된 책은 그 양수(量數)를 권(卷)으로 세는 것이다. 이 백서의 경우는 비단 한 면에 요즈음의 책처럼 엄청나게 많은 글자를 쓸 수가 있고, 또 그 순서가 뒤바뀔 가능성이 전혀 없다. 그러니까 백서의 발견은 당시의 텍스트의 온전한 모습을 알게 해주는 것이다. 지금 내가 ‘多言數窮, 不如守中’이 왕본(王本)의 모습대로 백서(帛書)에 나타난다고 하는 것은 바로 이러한 비단책의 특성을 가지고 하는 말이다.

그리고 백서(帛書)가 『도덕경』의 순서가 아니라 『덕도경」의 순서로 되어 있다고 하는 것도, 「덕경」 부분이 「도경」 부분보다 앞쪽에 비단폭에 쓰여져 있는 사실을 가지고 하는 말인 것이다.

그러니까 백서(帛書)에까지만 해도 나타나는 천지불인(天地不仁) 구문과 다언삭궁(多言數窮) 구문이 곽점죽간에 나타나지 않는다는 사실은 5장의 성격에 관한 새로운 논증을 가능케하는 것이다. 다시 말해서 이 5장 중에서 천지불인(天地不仁) 구문과 다언삭궁(多言數窮) 구문은, 탁약(橐籥) 운운한 구문보다 후대에 첨가된 부분으로 볼 수밖에 없다는 결론에 이르게 된다.

8. 유가의 성행을 의식하며 나온 천지불인(天地不仁)(天地不仁, 以萬物爲芻狗)

‘천지불인(天地不仁)’은 노자의 사상을 대변하는, 노자사상의 개념적 구성의 하나의 결정적 모우먼트(moment)를 제공하는 중요한 구문으로 논의되어 왔다. 그런데 여기서 문제가 되는 것은 바로 ‘불인(不仁)’이라는 표현이다. 다시 말해서 ‘인(仁)’이라는 표현이 어디까지나 유가에서 특히 공(孔)-맹(孟)계열에서 중심개념으로 썼던 말이고, 또 ‘불인(不仁)’이라는 말이 그것에 상대적으로, 즉 인(仁)의 사상을 부정하는 대립적 논리의 맥락에서 쓴 것이라고 볼 수밖에 없다고 한다면, 이 천지불인(天地不仁)의 사상은 유가의 인(仁)의 사상이 세상에서 기세를 떨치고 있던 시절이 아니면 생겨나기 어렵다는 뜻이다. 전국초기만 해도, 아니 중기까지만 해도, 공자(孔子)는 당시에 크게 알려져 있었던 인물이 아니었다. 유가라 하는 것은 나라를 중심으로 한 소수학통의 사람들에게 한정된 사상일 수 있다는 것이다. 다시 말해서 노자의 초기사상의 형성이 반드시 유가의 성행(盛行)을 의식해서 그 안티테제(Antithese)로 이루어진 것이 아니라는 것이다. 그러기 때문에 ‘천지불인(天地不仁)’의 프래그먼트(fragment)가 유가사상이 천하(天下)에 풍미하게 된 이후에 그를 의식해서 후대에 첨가된 『노자』 텍스트의 부분일 수 있다고 우리는 추론할 수 있게 되는 것이다. 바로 곽점죽간의 출현은 이러한 우리의 추론을 정당케 한다.

그러나 이러한 우리의 추론과 무관하게, 우리는 현행 왕본(王本)텍스트를 있는 그대로 온전하게 이해할 필요가 있다. 죽간의 출현이 반드시 왕본(王本)텍스트의 첨가된 부분이 죽간 당대에 부재(不在)했었다는 사실을 확정짓는 것은 아니며(새 자료가 나오면 또 高明의 愚를 범할 수도 있다), 이미 백서(帛書)에 천지불인(天地不仁)의 부분이 온전하게 드러나고 있다고 한다면 이미 그것은 노자사상의 정체적(整體的) 구조 속에서 료해(了解)되지 않으면 아니 되는 것이기 때문이다. 도대체 ‘천지불인(天地不仁)’이란 무엇인가? 내가 대학교 시절, 이 구절을 처음 읽었을 때 받은 충격의 정체는 무엇이었을까?

9. 서양의 ‘Nature’는 自然이 아니다

우리는 흔히 자연주의(Naturalism)하며는, 매우 낭만적인 목가적 풍경을 떠올린다. 모든 인위적 장난이 귀속되는 자리! 도시의 오염과 세멘트 정글의 굉음에서 벗어난 녹색의 고요함, 그 고요하고 풍요로운 자연의 목가적 풍경은 우리에게 마음의 고향과도 같은 노스탈자(nostalgia)를 제공하기에 충분한 것이다. 이것이 장 자크 룻소(Jean-Jacques Rousseau, 1712 ~1778)의 『에밀』과 같은 사상이 반영하고 있는 서구라파 계몽주의적 자연주의의 나이브(naive)한 측면이다. 문명을 버리고 자연으로 돌아가자! 자연으로 돌아가자고 외치는 이들에게는 실제로 자연이 무엇인가? 그 자연에 대한 깊은 통찰이나 치밀한 분석이 결여되어 있는 것이다.

자연(自然)이란 무엇인가? 물론 이 자연이란 말은 노자라는 사상가가 최초로 썼던 말이다. 다시 말해서 우리가 지금 가지고 있는 자연의 개념을 가지고 노자의 자연을 이야기하면 오류에 빠지는 것이다. 즉 우리의 자연에 관한 모든 논의는 노자로부터 시작되는 것이다. 즉 노자가 최초로 규정한 의미로써 우리는 우리의 자연을 이해해야 하는 것이다. 이것이 우리가 고전을 대할 때 가장 흔히 범하는 오류인 것이다. 근원으로써 말류를 설명해야지, 말류로써 근원을 규정할 수는 없는 것이다. 우리가 말하는 자연은 자연(自然)이 아니다. 즉 우리가 말하는 자연은 서양언어의 네이쳐(Nature)나 나투르(Natur)에 해당되는 명사다. 사실 그것은 해당된다고 말하기보다는, 우리가 쓰고 있는 언어 그 자체가, 노자가 원래 규정한 의미와는 무관한 서양언어인 것이다. 단지 서양말의 번역술어에 불과한 것이다. 그리고 그것은 명사다.

그러나 노자는 자연을 명사로 말한 적이 없다. 명사가 아니라는 것은 그것이 하나의 독립된 실체적 개념이 아니며, 단지 어떠한 사태를 기술하는 문장 형태를 갖춘 것이라는 것이다. 그것은 명사가 아니라 상사(狀詞)인 것이다. 자연(自然)은 하나의 독립된 개념으로 쓰인 적이 없고, 자(自)와 연(然)이 독립된 의미단위이며 그것이 합해져서 이루어지는 문장인 것이다. 자(自)는 무엇인가? 스스로 자(自)이다. 연(然)은 무엇인가? 그럴 연(然)이다. 그럼 이 둘을 합치면 어떤 뜻이 되는가?

| 自 | 然 |

| 스스로 | 그러하다. |

| self | so |

| What-is-so-of-itself | |

10. 명사로서의 자연이 아닌 상사(狀詞)로서의 자연

‘자연(自然)’은 모든 고문(古文)에서 단 한번도 요즈음의 말처럼 명사로 쓰인 적이 없다. 모든 문맥에서 그것은 어김없이 ‘스스로 그러하다’라는 뜻일 뿐이다. 금세기 사이놀로지(sinology, 중국학)의 대가, 아더 웨일리(Arthur Waley)는 ‘자연(自然)’을 ‘What-is-so-of-itself’로 번역했다. ‘스스로 그러하다’는 상태의 기술과 우리가 생각하는 명사로서의 자연은 너무도 먼 거리가 있다. 우리가 생각하는 현대어의 자연은 기껏해야 ‘그린 벨트(Green Belt)’를 의미할 뿐이다. 인공적 문명이 가해지지 않는 푸른 숲을 명사화해서 자연이라고 부르고 있는 것이다.

노자에게는 그러한 명사로서의 자연은 존재하지 않는다. 푸른 숲은 결코 존재하는 것이 아닌 것이다. 그것은 쉼이 없이 변하는 집합체일 뿐이다. 어떻게 자연이라는 명사가 성립할 수 있겠는가? 어떻게 인간이 문명을 버리고 돌아갈 수 있는 자연이라는 명사가 기다리고 있겠는가? 허(虛)가 곧 실체로서의 빈 공간을 의미하는 것이 아니었다면 노자철학의 ‘자연(自然)’은 분명 실체화된 명사로서의 ‘그린 벨트’는 아닌 것이다. 홉스나 루소가 말하는 ‘자연상태(state of nature)’란 실체로서 존재하는 것이 아니다. 자연(自然)이란 어떤 특정한 대상을 가리키는 명사가 아니라, 모든 존재, 즉 만물(萬物)의 존재방식을 기술하는 상태어이다. 어떠한 존재이든 그 존재가 자연과 비자연이라는 명사적 개념으로 분류되는 상황은 없으며, 어떤 존재이든지를 불문하고 그 존재의 존재방식이 ‘스스로 그러하면’ 곧 그것은 자연이 되는 것이다.

소나무 한 그루가 곧 자연은 아니다. 그것은 서양인들의 명사적 개념 속에서의 자연일 수는 있다. 그러나 소나무 한 그루라도 그것이 분재와 같은 방식으로 스스로 그러하지 못하게 자라날 때는 그것은 이미 자연이 아니다. 그것은 스스로 그러하지 못한 비자연이다. 일본인들의 자연(名辭)은 대개가 자연(狀詞)이 아니다.

자연은 비단 소나무에만 적용되는 것이 아니다. 우리가 세멘트는 비자연이고 소나무는 자연이라고 말할 근거가 과연 있겠는가? 세멘트도 다 자연에서 구한 것이다. 세멘트도 자연일 수 있는 것이다. 그리고 자연은 그러한 물리적 대상이 아닌 인간의 마음에도 적용될 수 있는 것이다. 인간의 마음이 스스로 그러할 때는 그것이 곧 자연이다. 우리가 어떤 사람의 인격을 가리켜 그 사람은 퍽 ‘자연스럽다’라고 말하는 반면, 어떤 사람의 인격을 가리켜서는 ‘어색하다,’ ‘인위적이다.’ ‘억지스럽다,’ ‘가식적이다.’ ‘꾸민다’ 등등의 말을 쓴다. 우리의 통상어에 ‘자연스럽다’라는 표현이야말로 노자가 말하는 ‘자연(自然)’의 의미에 가장 가깝게 오는 말일 것이다.

저 들판에 자라는 나무 하나 하나가 모두 스스로 그러하게 자랄 때 그것은 제각기 다양한 모습을 지닌다. 모든 나무의 자라는 모습이 ‘생이불유(生而不有)’ 할 때 그것은 그 환경에서 가장 스스로 그러한 모습으로 되어지는 것이다. 우리나라의 해안선 하나 하나가 모두 다 스스로 그러하게 형성된 것이고 그에 따라 갯벌과 생태계가 모두 스스로 그러하게 형성된 것이다. 그런데 그 해안선이 새만금의 모습으로 비뀐다고 하는 것은 분명 스스로 그러하게 바뀌는 것이 아니다. 그것은 분명 스스로 그러하지 않게 인간의 조작이 가(加)해지는 것이다. 이 스스로 그러하지 않음이 바로 ‘인위(人爲)’요, ‘유위(有爲)’다.

11. 빔이 극대화될 때 스스로 그러하다

그렇다면 도대체 이 스스로 그리하다는 것은 어떤 특징을 갖는 것일까? 사실 ‘스스로 그러하다’는 뜻은 인간의 언어적 조작의 한계를 벗어나 있다는 뜻이다. 사실 ‘스스로 그러하다’는 것은 왕필의 말대로 말이 끝나는 데서 시작하는 말인 것이다. 즉 언어가 아닌 언어인 것이다. 언어가 좌절되는 언어인 것이다. 스스로 그러하다는 것은 우리 인간의 언어가 미칠 수 없는, 스스로 그러한 영역을 가리키는 것이다. 따라서 스스로 그러함에 대해서는 원칙적으로 어떠한 인간의 인식에 의한 특징을 운운해서는 아니 된다. 그것은 도가도 비상도(道可道, 非常道)의, 가도지도(可道之道)를 넘어서는, 항상 스스로 그러한 상(常)의 세계인 것이다.

그러나 노자철학을 총괄해서 보면 그가 말하는 스스로 그러함은 분명 어떤 특징이 있다. 그 특징이 무엇인가? 노자가 말하는 ‘스스로 그러함’은 바로 만물의 존재방식이 ‘빔’을 극대화시키는 방식으로 유지될 때 스스로 그러하다고 하는 것이다. 즉 항상도는 스스로 그러할 때, 빔을 유지한다는 것이다. 스스로 그러하지 못하다는 것은 그 빔을 채워버리는 방향, 그 빔을 근원적으로 파괴시키는 방향으로의 사태를 가리키는 것이다. 따라서 함이 없음(無爲)은 아무것도 하지 않음이 아니라, 빔을 유지하는 함이요, 그 빔을 유지하는 함이야말로 바로 스스로 그러함이라는 것이다. 이것은 당위(當爲)가 아니라 자연(自然)이다. 이것은 곧 모든 존재를 스스로 그러하게 내버려 둘 때는 반드시 스스로 그러하게 허를 유지한다고 하는 자연의 모습을 가리키는 것이다. 인간의 유위적(有爲的) 행동만이 빔을 유지시키지 않으며 스스로 그러함을 거부한다는 것이다. 스스로 그러함은 존재(存在)의 자연(自然)이다. 여기서 우리는 허(虛)와 무위(無爲)와 자연(自然)이 하나로 노자철학에서 관통되고 있음을 발견한다. 그리고 그것이 바로 도(道)의 쓰임(用)이다.

빔(虛)≡ 함이 없음(無爲) ≡ 스스로 그러함(自然) ≡ 쓰임(用)

12. 서양의 자연이란 개념에 해당하는 천지

그렇다면 서양언어의 명사로서 자연(Nature)에 해당되는 말은 노자철학에 없는가? 있다! 그것이 뭐냐? 그것이 바로 ‘천지(天地)’라는 것이다. 그럼 천지란 무엇이냐?

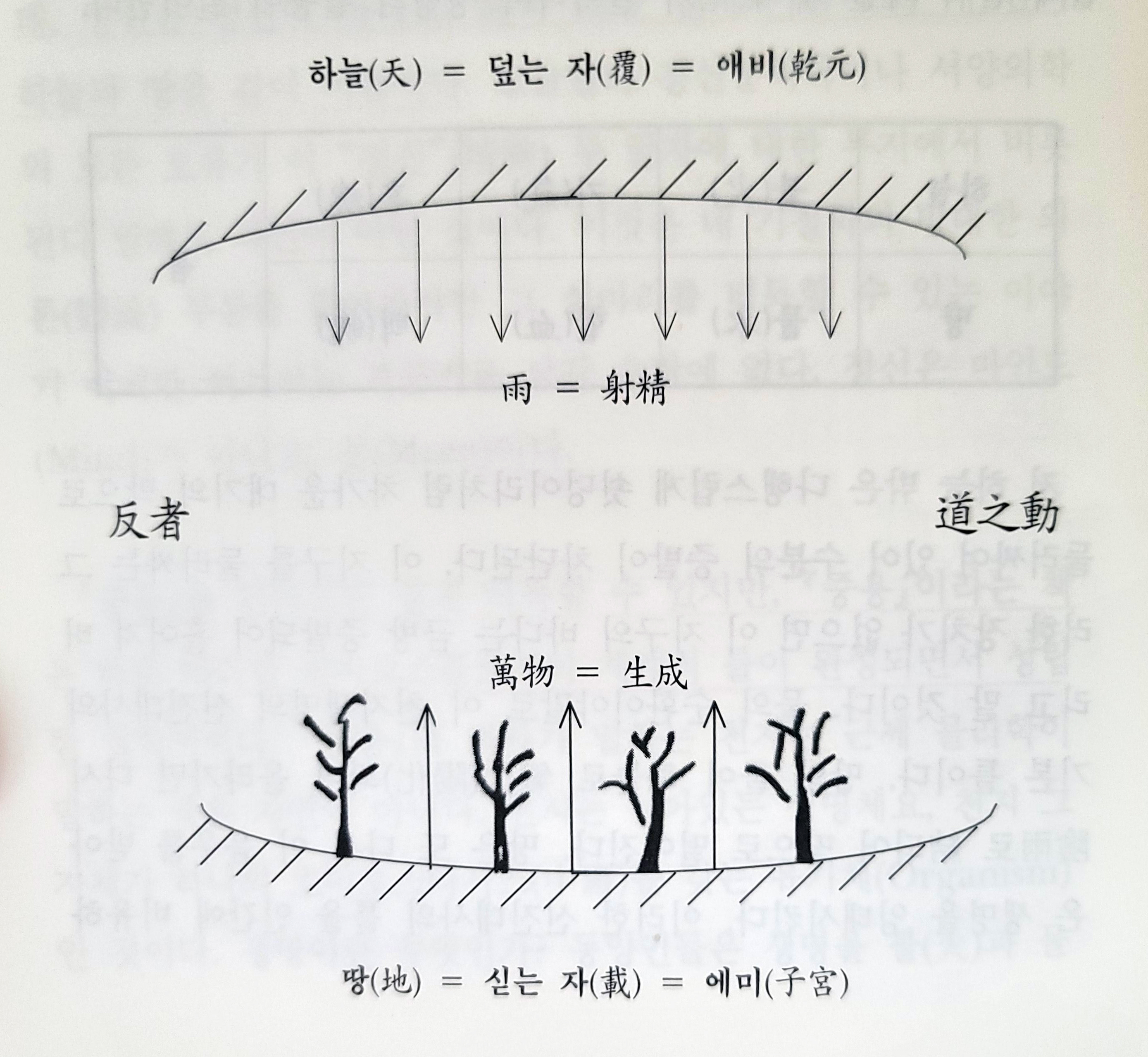

천지란 무엇인가? 그것은 천(天)과 지(地)를 이름한다. 천이란 무엇이냐? 그것은 하늘이다. 지란 무엇이냐? 그것은 땅이다. 그런데 여기서 우리가 조심해야 할 것은 천(天)과 지(地)가 본시 일반명사가 아니고 고유명사라는 뜻이다. 우리가 살고 있는 세계 즉 우주를 천(天)과 지(地)라는 고유명사 두 개를 합쳐서 말하는 예(例)가 타 문명권에는 보이지 않는다. 코스모스(cosmos), 월드(world), 유니버스(universe), 네이처(nature), …… 모두 ‘하늘과 땅’이라는 내용의 뜻이 아니다. 다시 말해서 천지(天地)는 중국문명에 고유한 세계관을 지칭하는 고유명사적 어법으로서 천과 지는 각기 그 근원을 올라가면 하늘신과 땅신을 지칭하는 이름에서 유래된 것이다. 그래서 내가 그것을 고유명사라 하는 것이다.

그러나 이것이 하나의 우주론으로 정착되는 것은 전국(戰國) 중엽(中葉, 아마도 초엽에서 중엽 사이), 즉 비교적 후대에 형성된 것이다. 이것을 나의 기철학(Philosophy of Ki-Mom)적 용어로 천지 코스몰로지(T'ien-ti Cosmology)라고 한다. 이 천지 코스몰로지(T'ien-ti Cosmology)적인 세계관을 초기 『노자』는 조금씩 반영하기 시작하다가 후기 『노자』는 본격적으로 반영하고 있는 모습을 보이고 있다.

땅은 이 쏘일(Soil), 이 어쓰(Earth)인가? 하늘은 저 스카이(Sky), 저 헤븐(Heaven)인가? 바로 이러한 식의 이해가 유치한 서양인들의 실체론적 사고다. 동양에서 천과 지라는 것은 또 다시 이렇게 실체적인 대상을 가리킨 적이 없다. 땅이나 하늘이나 동양적 세계관에 있어서는 모두 기(氣)다(『노자』에게서 이러한 기론적(氣論的) 세계관이 정착되었다고 말하기는 어렵다. 『노자』는 그 이전의 어떤 프로토적 모델만을 가지고 있다. 본격적인 氣論的 세계관은 전국말기에서 漢에 걸쳐 형성된 것이다.) 그런데 땅은 기(氣)의 유형(有形)이요, 하늘은 기(氣)의 (無形)일 뿐이다. 땅은 반드시 이 누런 땅만을 가리키는 것이 아니요. 하늘은 반드시 저 푸른 하늘만을 가리키는 것이 아니다.

땅이란 형체있음을 이름하는 것이요, 하늘이란 형체없음을 이름하는 것이다. 형체없음이라 해서 비존재가 아니요, 그것 또한 존재의 한 양식일 뿐이다. 그것은 우리의 감관인식에 형체적으로 파악되지 않을 뿐이다. 무형(無形)과 유형(有形)이 모두 형(形)인 것이다.

| 하늘(天) | 형체 없음(無形) | 形而上 | 一形 | 一氣 |

| 땅(地) | 형체 있음(有形) | 形而下 |

13. 만물은 하늘과 땅으로 구성되어 있다

이것이 음양가들에게 내려오면 형체가 없는 하늘을 양(陽)이라 부르게 되고, 형체가 있는 땅을 음(陰)이라 부르게 된다. 그러나 하늘과 땅, 음과 양이 모두 고정된 실체적 대상을 가지고 있는 것이 아니다. 모든 만물의 존재가 하늘과 땅으로 구성되어 있는 것이다. 모든 만물의 존재가 음과 양의 합성인 것이다. 남자 속에도 여자가 들어있고, 여자 속에도 남자가 들어있는 것이다.

나의 몸(Mom)에서 형체가 없는 것은 하늘이 될 것이요, 양이 될 것이다. 나의 몸에서 형체가 있는 것은 땅이 될 것이요, 음이 될 것이다. 옛사람들은 나의 몸의 하늘을 혼(魂)이라 했고, 나의 몸의 땅을 백(魄)이라 했다. 그리고 또 나의 몸의 하늘을 신(神)이라 했고, 나의 몸의 땅을 정(精)이라 했던 것이다.

| 하늘(天) | 양(陽) | 혼(魂) | 신(神) | 몸 |

| 땅(地) | 음(陰) | 백(魄) | 정(精) |

많은 사람들이 이러한 뜻도 모르고 정신(精神)을 마치 신(神)에 해당되는 스피리츄알(spiritual)한 부분의 뜻으로만 새기고 있는데, 정신은 정신이 아니요, 신(神)과 정(精)을 같이 이름함이요, 내 몸의 하늘과 땅을 같이 이름함이다. 오늘날의 정신분석학이나 서양의학의 모든 오류가 이 ‘정신(精神)’ 두 글자에 대한 무지에서 비롯된다 말해도 과언이 아닌 것이다. 이것은 내 기철학의 방대한 의론(醫論) 부분을 들어봐야만 그 실마리를 터득할 수 있는 이야기이지만 여기서는 거론키를 삼갈 수밖에 없다. 정신은 마인드(Mind)가 아니요, 몸(Mom)이다.

14. 천지란 살아있는 생명체이자 항상성을 지닌 유기체다

『중용(中庸)』을 읽어보면 쉽게 터득할 수 있지만, 『중용(中庸)』이라는 책은 바로 이러한 천지 코스몰로지(T'ien-ti Cosmology)의 체계적 틀이 완성되면서 성립한 철학서이다. 『중용(中庸)』의 저자가 말하는 천지는 근세 물리학이 말하는 죽은 자연이 아니다. 천지는 살아있는 생명체요, 천지 그 자체가 하나의 호미오스타시스(Homeostasis, 中庸)를 갖는 유기체(Organism)인 것이다.

생명이란 무엇인가? 동양인들은 생명을 불(火)과 물(水)로 생각했다. 물은 생명의 질(質)이요, 불은 생명의 힘이다. 물은 생명의 근원이요, 불은 생명을 잉태시키는 생명력이다. 불은 하늘이요, 물은 땅이다. 하늘과 땅의 합침이 생명이요, 불과 물의 합침이 생명이다. 우리의 몸이 싸늘하면 죽는다. 나의 몸의 온기는 불이다. 그것은 나의 몸의 생명력이요, 나의 몸의 에너지요, 나의 몸의 신이요, 나의 몸의 태양이요, 하늘이다. 그러나 불은 물이 없으면 그 생명력을 발휘할 수 없다. 땅은 물이요, 내 몸의 피요, 내 몸의 액이요, 내 몸을 지탱하는 모든 세포의 터전이다. 이 땅의 물에 불이 쬐일 때 기화(氣化)가 일어나며 생명의 활동이 일어난다.

| 하늘(天) | 불(火) | 기(氣) | 혼(魂) | 몸 |

| 땅(地) | 물(水) | 혈(血) | 백(魄) |

저 하늘 밖은 다행스럽게 쇳덩어리처럼 차가운 대기의 막으로 둘러싸여 있어 수분의 증발이 차단된다. 이 지구를 둘러싸는 그러한 장치가 없으면 이 지구의 바다는 금방 증발되어 흩어져 버리고 말 것이다. 물의 순환이야말로 이 천지생명의 신진대사의 기본 틀이다. 땅의 물이 하늘로 기화(氣化, 陽化)되어 올라가면 다시 음우(陰雨)로 결(結)되어 땅으로 떨어진다. 땅은 또 다시 이 음우를 받아온 생명을 잉태시킨다. 이러한 신진대사의 틀을 인간에 비유하면 하늘의 음우가 남자의 사정(射精)으로 상징되는 남성적 행위(masculine act)가 될 것이요, 땅은 곧 그 정액을 받아들이는 여인의 성스러운 자궁이 될 것이다. 그 자궁에 태반이 형성되고 생명은 잉태되는 것이다. 하늘과 땅 사이에서 생겨난 모든 생명을 ‘만물(萬物)’이라 부르니, 만물의 애비는 하늘이요[乾稱父], 만물의 에미는 땅이다[坤稱母], 하늘은 만물을 덮는 것(覆)이요, 땅은 만물을 싣는 것(載)이다. 엄마는 우리를 업어 주시고, 아버지는 우리를 덮어 주시지 아니하였던가?

자아! 동양의 ‘하늘과 땅’에 관하여 이만큼 얘기를 들었으면 조금 어렴풋이나마 동양인의 세계관이 이해가 되기 시작했을 것이다. 그러나 이것은 정말 단순한 원시적 사유라고 깔보다가는 큰 코 다친다. 이 배후에는 여러분들이 상상키 어려운 심오하고 정확한 과학적 사고(scientific thinking)가 숨어 있다. 신화적 상상력(mythical imagination)은 단지 그 거대한 통찰을 표현하기 위한 지극히 소략한 단초에 불과하다. 『노자』를 우습게 알다가는 큰 코 다친다. 『노자』야말로 21세기 인류과학의 새로운 비젼이다! 물리학과 생물학과 화학, 이러한 자연과학적 성과의 어떤 소중한 측면들이 21세기에는 『노자』와 결합되지 않을 수 없는 새로운 국면을 열어가게 될 것이다.

15. 건물이란 곧 땅의 피륙 속에 하늘을 짜아넣는 것

끝도 없는 이 배경 이야기들을 좀 단절시키고, 『노자』 텍스트의 본론으로 다시 돌아가 보자! 우리는 천지(天地)라 하면, 우리의 문명의 죄업을 떨치고 돌아갈 수 있는 포근한 삶의 근원, 엄마의 자궁과도 같은 안온함을 연상하기 쉽다. 모든 자연주의의 낭만성이 이러한 관념에 사로잡혀 있는 것이다. 그러나 노자는 말한다. 천지는 인자하지 않다! 하늘 따이 어질지 않은가. 잘몬을 가지고 꼴개를 삼으니[天地不仁, 以萬物爲芻狗, 多夕 역]

내가 요번에 시드니에서 강연할 때 였다. 요번 여름, KOSID에서 주최한 세계실내건축가 워크숍, WING(World Interiorsfor Next Generation, 첫 글자만 따서 ‘날개’라는 뜻이 된다)의 토론 주제가 바로 ‘흙’이라는 것이었다. 나는 바로 이 ‘흙’이라는 것이 어떻게 건축문화ㆍ건축개념과 관련되는가를 우리 동양철학적 측면에서 해석하는 논문을 발표했다. 나는 바로 이 논문 때문에 시드니에 가게 되었던 것이다. 나의 논문은 홍보될 기회가 없었음인지, 이 땅의 건축가들의 별다른 주목을 끌지 못했던 것 같다. 그러나 나의 이야기를 서울에서 들었던 외국인들이 나의 언설을 하나의 충격으로 받아들였고 나는 그 때문에 시드니의 컨벤션 센타에까지 서게 되었던 것이다. 그 한 구절을 소개하면 다음과 같다.

인체(人體)에 있어서 오행(五行)은 장부의 기능에 상응한다. 금(金)은 폐ㆍ대장이요, 수(水)는 신ㆍ방광이요, 목(木)은 간ㆍ담이요, 화(火)는 심ㆍ소장이요, 토(土)는 비ㆍ위다. 인체에서도 역시 토(土)는 중앙토다.

In terms of the human body, the Five Phases correspond to the organs and viscera. Metal corresponds to the lungs and the large intestines; Water, to the kidneys and the urinary bladder; Wood, to the liver and the gall bladder; Fire, to the heart and the small intestines; and Earth, to the pancreas and the stomach. Even here, in the human body, Earth is Central Earth.

인체의 모든 에너지의 시원이 비ㆍ위인 것이다. 인체에 있어서 비ㆍ위의 일차적 특성은 부숙(腐熟)이다. ‘부숙(腐熟)’이란 ‘썩힘’이요, 썩힘이란 인체에서 ‘소화’라는 현상으로 나타난다. 부숙은 화(火)를 전제로 하는 것이다. 따라서 비위가 냉(冷)하면 인체(人體)는 정상적 기능을 할 수가 없다. 비위는 더워야 모든 것을 썩히고 기화(氣化)시킬 수 있는 것이다. 비ㆍ위의 모든 소화효소작용을 화(火)라고 표현한 것이다.

The source of all energy within the body is the pancreas and the stomach. The functional office of the pancreas and the stomach is putrefaction(pusuk). “Putrefaction” means “to rot,” and “rotting” appears in the body as the phenomenon of “digestion.” And rotting presupposes the existence of Fire. Accordingly, if the pancreas and the stomach are cold, the body cannot function normally. Only if they are hot, can the pancreas and the stomach accomplish their task of rotting what has been eaten, and convert it into Ch'i. All enzyme functions of the pancreas and the stomach, we call Fire.

흙도 마찬가지인 것이다. 땅은 땅으로서 실체론적으로 존재(存在)하는 것이 아니다. 땅은 끊임없는 부숙의 역동체이다. 땅은 존재가 아니다. 그것은 부숙의 기운이다. 땅은 미생물의 보고요, 생명의 집합체이다. 땅이 만물을 썩히지 않는다면 우리의 삶의 공간은 온갖 시체로 점유되었을 것이다.

The same goes for the soil. The soil does not exist as an independent substance. The soil is a dynamic body of continuous process of putrefaction. The soil is not an existent. It is the Life Force of putrefaction. The soil is the treasure house of micro-organisms, and the matrix of Life. If the earth did not rot everything that is born of it, every inch of our terra firma would be covered with corpses.

땅은 단순함으로의 복귀다. 땅은 분해와 해체의 마당이며 동시에 합성과 구성의 근원이다. 흙은 만물이 귀(歸)하고 만물이 생(生)하는 자리며, 하늘을 구현하는 어미(母)인 것이다. 흙을 떠난 삶의 우주를 우리는 생각할 수 없는 것이다.

The soil is the returning to simplicity. The soil is theatre of decomposition and deconstruction, and at the same time, the origin of construction and synthesis. The soil is the seat to which a myriad things return, and from which a myriad things are born. As the Mother, the soil is the embodiment of Heaven. It is impossible to imagine the universe of Life apart from the soil.

그리고 나는 제일 마지막에 이런 이야기를 했다.

인간도 흙에서 흙으로 돌아가고, 건물도 흙에서 흙으로 돌아간다. 건물에 쓰여지는 흔한 소재들, 진흙, 돌, 유리, 쇠, 나무, 종이 등, 이 모든 것이 흙의 변형이다.

From dust to dust, Man and his constructions return. The common materials that make up a building, clay, stone, glass, metal, wood, paper, etcetera, are all so many transformations of the soil.

흙은 땅이다. 건물이란 곧 땅의 피륙 속에 하늘을 짜아넣는 것이다.

The soil is Earth. To construct a building is weave Heaven(Li) into the fabric of Earth(Ch'i).

이 이야기가 끝났을 때 세계의 건축가들은 나에게 열광적인 기립박수를 보냈다. 결국 우리가 말하는 공간의 창출이란 땅의 피륙 속에 하늘을 짜아넣는 것이라는 이 나의 말 한마디에 그들은 순수한 감동의 정감을 아낌없이 표현해주었던 것이다.

16. 강의가 끝난 후 다가온 대만청년

이 감동의 순간이 끝났을 때였다. 어떤 귀엽게 생긴 젊은 동양남자가 나에게 다가왔다.

“진 쟈오서우, 쩨이거 쩨이거 쩐마지에스(金敎授! 這個, 這個, 怎麼解釋?)”

대만 청년이었다. 아주 곤혹스러운 표정이었다. 아주 절망스러운 표정이었다. 나는 그때 얼핏 그가 무엇을 말하려는지 육감이 스쳤다. 그때가 바로 대만에서 어마어마한 지진이 나고, 나의 대만대학교 옛친구들의 희생소식까지 들려왔던 그 바로 직후였다.

“김교수님이 말씀하시는 그 땅을 어떻게 믿습니까? 그 위대한 땅이 마구 흔들립니다. 그 위대한 자연이 마구 요동칩니다. 그 흔들리는 땅으로 우리는 결국 되돌아가야 한다는 겁니까? 동양철학적 세계관이 다 뭡니까? 땅을 믿고 살 수가 없다니! 도대체 이걸 어떻게 해석해야 되는 겁니까?”

과연 내가 그 청년의 고뇌 앞에서 무엇을 말할 수 있으랴! 어떠한 인간의 언어로 그를 위로할 수 있으리오. 나는 그와 함께 눈물을 흘리고 애통해 할 수밖에는 없으리라! 나는 침묵할 수 밖에 없었다. 그리고 아무 말도 하지 않았다. 그러나 나는 나의 침묵 속에서 다음과 같은 노자의 말씀을 떠올리고 있었다.

티엔띠 뿌르언!

天地不仁!

17. 노자의 하나님은 만물을 자라게 하지만 그들에게 요구함이 없다

노자는 말한다. 천지는 결코 인간을 위해서 존속하는 것이 아니다. 천지는 인간의 기대나 좌절이나 희망이나 믿음과 무관하게 움직이는 스스로 그러한 생명체일 뿐이다. 인간의 믿음과 소망에 답하는 기독교의 하나님과는 그 모습이 너무도 다르다. 천지는 인간을 위하여 인간에게 인자한 모습으로 항상 기다리고서 있는 존재가 아니다. 그것은 천둥을 치고 벼락을 치고 화산을 터트리고 홍수를 내고 산불을 내고, 지진으로 땅을 가르고 가뭄으로 모든 것을 다 말라버리게 한다. 그것은 가혹하고 각박하기 이를 데 없다. 생각해보라! 올 여름, 임진강 둑이 터질까 촉각을 곤두세우며 뻥뚫린 하늘을 쳐다보며 원망하던 문산, 파주, 연천의 사람들을! 그들에게 룻소(Jean-Jacques Rousseau, 1712 ~1778)의 자연주의가 통하겠는가? 에밀 졸라의 자연주의가 의미가 있겠는가? Heaven and Earth are ruthless! 천지는 잔인하다! 노자(老子)의 사상에는 가벼운 낭만이 통하지 않는다. 그러나 바로 천지는 잔인하기에 위대한 것이다. 잔인하기에 믿을 수 있는 것이다.

둑 터진 임진강의 탁류에 휩쓸려 묻힐지언정 천지를 원망치 마라! 왜? 우리의 천재소년 왕필은 이에 대해 다음과 같이 대답을 하고 있다.

천지는 스스로 그러함에 자신을 맡길 뿐이다. 그래서 함이 없고, 조작함이 없다. 그래서 만물은 스스로 서로 다스리며 질서를 유지한다. 그러기 때문에 인자하지 않다고 말한 것이다.

天地任自然, 無爲無造, 萬物自相治理, 故不仁也.

인자하게 되면 반드시 조작하고 편들어 세우고 베풀고 변화시키고 하는 따위의 장난이 개입된다. 그리고 은혜를 베푼다 함이 생기고 함이 있게 된다. 조작하고 편들어 세우고 베풀고 변화시키면, 사물은 그 본래의 진실한 모습을 잃어버린다. 은혜를 베풀고 함이 있게 되면, 사물은 온전하게 존속될 수가 없다. 사물이 온전하게 존속되지 못한다는 것은 곧 천지가 만물을 온전하게 생성시키지 못한다는 것을 의미하게 되는 것이다.

仁者必造立施化, 有恩有爲. 造立施化, 則物失其眞. 有恩有爲, 則物不具存. 物不具存則不足以備載矣.

야훼는 이스라엘 백성만을 사랑한다. 그래서 애굽인들의 장자를 모조리 죽이면서까지 이스라엘 백성들을 탈출시킨다. 야훼는 은총을 베푼다, 은혜를 베푼다. 그 대신 이스라엘 백성들은 야훼와 계약을 맺어야 한다. 우리를 파라오의 손아귀에서 빼내서 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅으로 인도하신 야훼 하나님이시여! 우리는 당신만을 섬기겠나이다! 옳다! 그렇다! 너희들이 그 약속을 어길 때 나는 너희들에게 저주를 퍼부으리라! 나의 이름은 질투하는 야훼, 곧 질투하는 신이다! 「출애굽기」 34:14

노자의 하나님은 이러한 계약을 거부한다. 인간적인 ‘조립시화(造立施化)’의 투영을 거부한다. 노자의 하나님은 은혜를 베풀지 않는다. 노자의 하나님은 은총의 하나님이 아니다. 그래서 누구의 편을 들지도 않는다. 그래서 자기만을 섬기라는 아무런 요구도 없다. 노자의 하나님은 만물을 자라게 하지만 그들에게 요구함이 없다. 공을 이루면서도 그 속에 거함이 없다. 그리고 침묵 속에서 말할 뿐이다. 만물이여! 그대들은 나 없이 스스로 그러할지니!

조선의 백성들이여! 21세기의 개화된 민주의 백성들, 과학의 백성들이여! 질투하는 편협한 하나님을 믿겠는가? 소리없이 스스로 그러하신 너그러운 하나님을 믿겠는가?

18. 성인은 불인하기에 백성들을 풀강아지 취급한다(聖人不仁, 以百姓爲芻狗)

노자는 또 말한다. 천지(天地)가 불인(不仁)한 것처럼, 성인(聖人) 또한 불인(不仁)해야 한다. 생각해 보라! 우리는 백성들을 어여삐 여기고 사랑하고 은혜를 베풀고 교화하는 대통령을 좋아할지 모른다. 노자는 말한다. 모름지기 대통령은 은혜를 베풀면 안 되고 백성을 사랑한다 생각하면 아니 된다. 그는 인자하면 아니 된다. 그는 잔인해야 한다. 자기 당이라 편들고, 선거전에 자기에게 괘씸하게 굴었다고 미워하고, 정적이라 해서 그 능력이 있음에도 인정치 않고 무조건 음해하기만 한다면 과연 지도자의 자격이 있겠는가? 천지불인(天地不仁)! 성인불인(聖人不仁)! 그 얼마나 통렬한, 핵심을 찌르는 반어(反語)인가!

‘天地不仁, 以萬物爲芻狗.’의 구문에서 ‘以 A 爲 B’는 ‘A를 가지고 써 B를 삼는다’는 뜻인데, 이것은 ‘A를 B로 간주한다’는 뜻이 된다. ‘to regard A as B.’가 된다. 그런데 ‘추구(芻狗)’란 무엇인가? 꼴개, 풀강아지란 무엇인가?

이 구문에 대한 해석은 갑론을박이 많다. 그러나 가장 흔한 해석은 ‘추구(芻狗)’라는 것은 제사에 쓰는 지푸라기로 엮어 만든 강아지 형상인데, 제사의 제물로 쓸 때는 비단옷을 입혀 아주 귀하게 쓰다가 제사가 끝나면 시궁창 아무 곳에나 내버려 짓밟히거나, 태워버리거나 한다는 것이다. 그러므로 전혀 무가치한 것이 되어 버리는 것이다.

천(天)은 하늘이요, 지(地)는 땅이요, 만물(萬物)은 그 양자 사이에서 생성되는 뭇 존재들이다. 그런데 하늘과 땅은 어질지 않아[不仁], 자기가 생성시키고 있는 만물(萬物)을 풀강아지로 취급한다는 것이다. 마찬가지로 성인(聖人) 또한 불인(不仁)하여, 자기의 백성(百姓)을 풀강아지로 취급한다는 뜻이다. 우리말에 ‘초개만큼도 생각치 않는다’라는 표현이 있는데, 추구는 이 초개(草芥)정도의 표현으로 생각하면 될 것 같다.

그런데 이러한 일반 해석에 대하여 우리의 천재소년 왕필은 전혀 다른 견해를 제출하고 있다. 왕필은 추구를 한 개념으로 보지 않고, 추와 구를 각각 독립된 의미단위로 보고 그 사이에 많은 논리가 숨어있는 것으로 풀이하고 있다.

땅은 짐승을 위하여 풀을 생하지는 않는다. 그런데 짐승은 풀을 먹는다. 또 사람을 위하여 강아지를 생하는 것도 아니

다. 그런데 사람은 강아지를 잡아먹는다.

이와 같이 천지가 만물에 대하여 조작적인 함이 없으면, 만물은 제각기 그 쓰임을 얻을 뿐이다. 그리되면 넉넉하지 않음이 없게 된다. 그러므로 지혜라는 것은 자기만을 통하여 수립하게 되면 그것은 믿고 맡길 만한 것이 못 되는 것이다.

地不爲獸生芻, 而獸食芻, 不爲人生狗, 而人食狗.

無爲於萬物而萬物各適其所用, 則莫不贍矣. 若慧由己樹, 未足任也.

제일 마지막 구문은 마치 『금강경』의 무아상(無我相)의 설법(說法)을 연상시킨다. 시대적으로 왕필시대에 이미 반야사상이 중국에 들어와 있었다는 문헌상의 논의는 가능하지만, 왕필이 불교의 영향을 직접 받았다고 보기는 어렵다. 왕필은 독자적으로 자신의 통찰을 형성했을 것이다.

19. 자연은 스스로 그러할 뿐, 목적론적 존재가 아니다

왕필이 여기서 말하고 있는 것은 무엇인가? 바로 왕필은 ‘불인(不仁)’을 우리가 살고 있는 세계가 어떠한 목적론적 이념이나 그 이념의 사슬 속에 얽매여 있지 않다는 뜻으로 해석한 것이다.

이러한 왕필의 불인(不仁)의 해석은 탁견(卓見)이다! 그것은 희랍인들, 특히 아리스토텔레스가 이 세계를 에이도스(eidos, 형상)와 휠레(hyle, 질료)의 목적론적 인과사슬로 해석한 후, 그것이 기독교의 초월신관의 ‘그랜드 디자인’ 아이디어와 맞물려 중세기 토마스 아퀴나스(Thomas Aquinas: 1224~1274)의 목적론적 신학체계를 대성(大成)시켰던 그 모든 위대한 서구전통의 전면적 부정을 의미하는 것이다.

저기 저 아름다운 백합꽃을 보라! 솔로몬의 찬란한 보석 옷보다도 더 아름다운 저 백합꽃을 보라! 그것이 과연 신의 디자인을 찬양키 위해 피어 있는가? 왕필은 말한다. 웃기는 소리하지 마라! 그것은, 우리의 손가락이 다섯 개의 모양을 하고 있는 것은 마치 다섯 손가락 모양의 장갑을 끼기 위하여 그렇게 생겨져 있는 것이라고 말하는 개그맨의 우스꽝소리 이상의, 논리적 오류의 자격조차 없는 허튼소리에 지나지 않는다. 땅이 짐승 먹으라고 풀을 생하는 것은 아니다. 다시 말해서 짐승이 풀을 먹는다는 사실 때문에 풀의 존재가 짐승을 위하여 있다고 하는, 그 ‘위하여(telos)’의 목적론적 사유야말로 인간이 자연에 부여하는 최대의 오류요, 모든 종교가 인간을 기만하는 함정이라는 것이다. 이 함정에 한번 걸려 들기만 하면 우리 인간은 영원히 신이라는 존재를 위하여 만물이 존재한다고 하는 성스러운 비젼의 사기에 휘말리게 되는 것이다.

왕필이 여기서 말하고 있는 것은 요새말로 하면은 에코체인(eco-chain)이다. 즉 먹이사슬이요, 생명의 순환이요, 생태의 고리다. 그런데 이 사슬이 목적론적 의미체가 아니라는 것이다. 그것은 그냥 스스로 그러한 것이다. 우리가 그것을 스스로 그러하다고 인식할 때만이 우리는 자연의 순환을 바르게 인식할 수 있는 것이다. 거기에 목적론적 가치를개입시키면 반드시 북한산을 마구 훼손하고 안산, 낙산, 남산, 관악산, 닥치는 대로 다 훼손하면서 어떠한 목적론적 구실인들 다 둘러댈 수 있는 이론적 근거가 마련되는 것이다. 어떠한 존재가 반드시 목적론적 전제가 있어야 존재의 가치가 있다고 생각하는 것이야말로 럿셀경의 말대로, 그것은 ‘상상력의 빈곤’ 일 뿐인 것이다. 천지불인(天地不仁)! 이 하나의 명언을 보다 진실하게 이해하자! 보다 깊게 깨닫자! 그리고 천지불인(天地不仁)의 이십일세기(二十一世紀)를 맞이하자! 이 천지(天地)의 동포(同胞)들이여 !

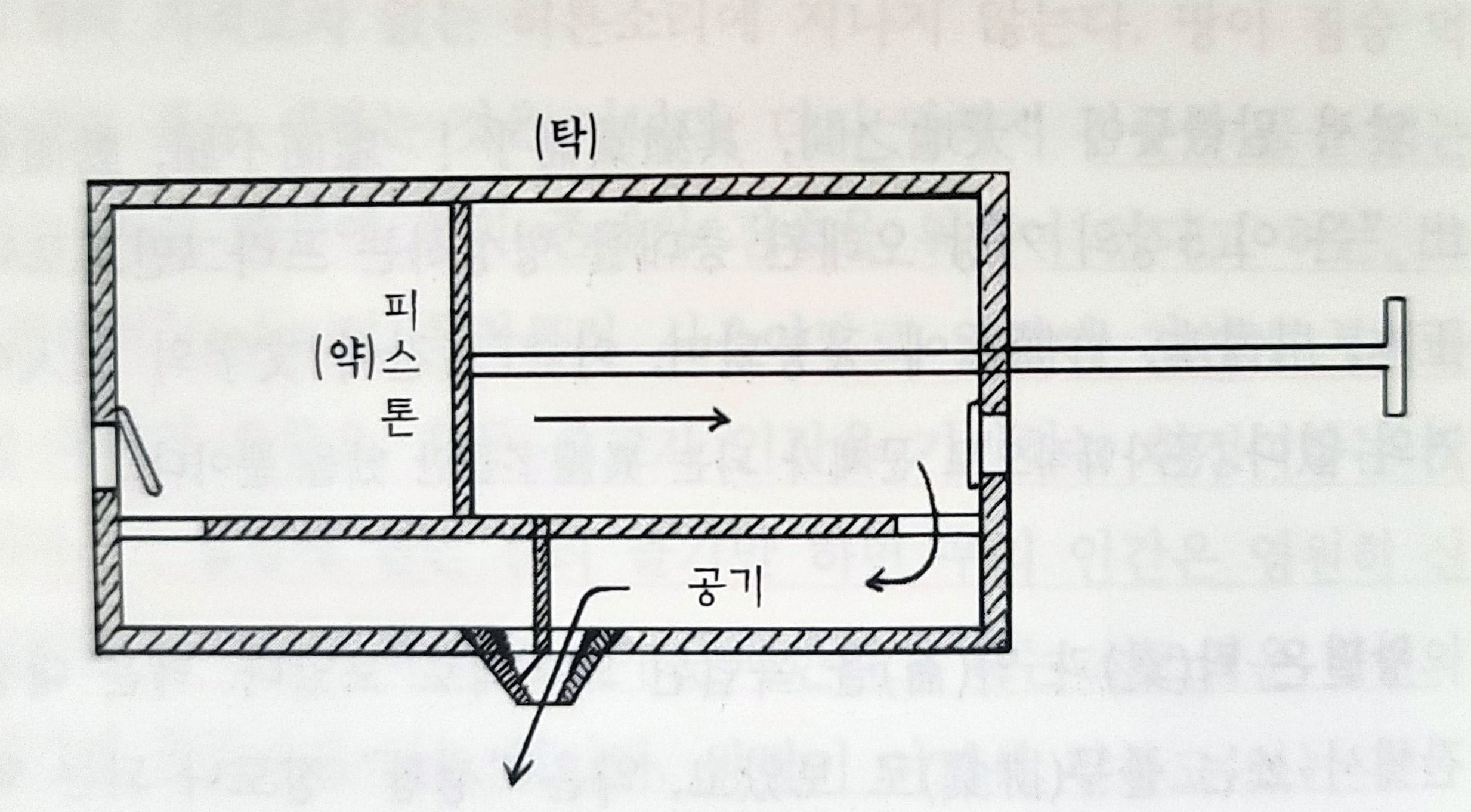

20. 풀무는 비어 있기에 끊임없이 바람이 생성된다(天地之間, 其猶橐籥乎? 虛而不屈, 動而愈出)

앞서 말했듯이 ‘天地之間, 其猶橐籥乎? 虛而不屈, 動而愈出’은 이 5장의 가장 오래된 층대를 형성하는 프라그먼트(fragment)로서, 왕본(王本), 백서본(帛書本), 죽간본(竹簡本)에 공통되며, 이 삼자(三者)간에 문자(文字)의 출입(出入)이 거의 없다(문자학적으로 문제가 되는 異體字들만 있을 뿐이다).

왕필은 탁(橐)과 약(籥)을 독립된 의미체로 보았다. 탁은 대장간에서 쓰는 풀무[排橐]로 보았고, 약은 ‘생황’ 정도나 되는 악기[樂橐]로 보았다. 그런데 많은 주석가들이 ‘탁약(橐)’은 두 글자가 함께 대장간에서 쓰는 풀무의 뜻으로 새겨야 한다고 의견을 모으고 있다. 나 역시 동감이다. 아마도 탁은 겉 나무 상자를 가리키고 약은 그 속을 왔다 갔다 하는 피스톤을 가리킨다고 보면 될 것 같다. 그런데 재미있는 사실은 이러한 『노자』의 구절들이 고고학적으로 실증될 수 있는 당대의 기물들의 실제적인 정황을 반영하고 있다는 사실이다. 로버트 템플(Robert Temple)이 지은 『그림으로 보는 중국의 과학과 문명(China-Land of Discovery and Invention)』을 보면 ‘복동식 풀무’에 관한 이야기가 나온다(73~75쪽). 아주 단순한 장치인데 피스톤이 왔다 갔다 하면서 양쪽으로 다 쉼이 없이 바람을 내는 기발한 구조인 것이다.

내가 살던 천안의 큰 재빼기에도 대장간이 있었는데 둥그런 화덕 옆으로 진흙으로 이긴 벽면 속에 이러한 풀무가 장착되어 있었다. 아마 그것도 이러한 복동식 풀무였을 것이다. 이 간단한 복동식 풀무의 발명이 중국의 야금기술의 비약을 가져오게 한 것이다(온도가 떨어질 기회가 없다). 서양에서는 단동식 풀무조차 역사에 등장한 것이 기원전 2세기 이상을 거슬러 올라가지 않는다. 16세기 경에나, 이 복동식 풀무가 중국에서 유럽으로 전래되어 복동식의 아이디어가 도입되었던 것이다.

이 풀무의 찌그러들지 않는 통을 노자는 하늘과 땅에 비유한 것이다.

땅이 통이 만약 무엇으로 꽉 차있다면 바람이, 움직일수록 더 나오는 일은 없을 것이다. 풀무가 비어있다는 것, 그리고 그 빈 곳에서 끊임없이 바람이 생성(生成)되어 나온다는 것, 이것이 지금 노자가 우리의 우주에 대하여 말하려는 것이다. 그러나 이 풀무의 비유가 물리학적으로 정확한 계(界)를 설정하고 한 이야기는 아니지만, 엔트로피의 감소와 증가의 전체적 발란스를 전제로 한 어떤 순환적 모델을 상정하고 있다는 것은 우리가 얘기할 수 있는 것이다. 이 순환하는 빔이야말로 의 원천인 것이다. 이것은 매크로한 우주의 전 체계에 대한 노자의 생각인 것이다.

21. 인간의 비극은 쓸데 없이 많이 듣는 데에 있다(多言數窮, 不如守中)

제일 마지막 구절은 간본(簡本)에는 없으나 왕본(王本)과 백본(帛本)에는 있는 데, 왕본(王本)과 백본(帛本)은 그 문자에 매우 중요한 차이가 있다.

| 王本 | 多言數窮, 不如守中. |

| 帛書 甲ㆍ乙本 | 多聞數窮, 不若守於中. |

가장 중요한 차이는 다언(多言)과 다문(多聞)이다. 왕본(王本)의 경우, 그 뜻은 ‘말을 너무 많이 하면 자주 궁하게 된다. 그 가운데를 지키느니만 같지 못하다’가 된다. 여기서 數은 ‘수’가 아니고, 자주 ‘삭’이라고 읽고 새긴다. 그런데 역시 이 구절에서는 왕본(王本)이 백본(帛本)에 따라 수정되지 않을 수 없다고 생각된다. 백본(帛本)의 글은, ‘너무 많이 들으면 자주 궁해진다. 그 속에 지키느니만 같지 못하다’라는 뜻이 된다. 언(言)은 한 인간의 심적 에너지를 놓고 볼 때, 안에서 밖으로 나가는 것이다. 반면, 문(聞)은 밖에서 안으로 들어가는 것이다.

| 言 | 內→(出)→外 |

| 聞 | 外→(入)→內 |

왕필은 안에서 밖으로 너무 많이 나간다는 이미지를 가지고 ‘궁(窮, 다한다. 궁색해진다. to exhaust)’과 연결시켰다.

그러나 백서(帛書)의 본래적 의미가 더 문맥에 정확하다. 즉 여기에는 풀무의 빈 상태와 마음의 빈 상태의 병치(竝置)가 전제되어 있는 것이다. 인간의 비극은 쓸데없이 너무 많이 듣는 것이다. 나의 심적 상태를 불필요하게 많이 채우는 것이다. 비어 있으면 궁함이 없는데, 오히려 꽉 차 있으면 자주 궁해진다는 것이다. 우리가 흔히 쓰는 속어에 ‘식자우환(識字憂患)’이라는 말이 그렇고, 이미 우리가 공부한 구절 속에 나오는 ‘백성을 무지무욕케 하라[常使民無知無欲]’든가, ‘지혜롭다 하는 자들로 하여금 감히 무엇을 한다고 하지 못하게 하라[使大智者不敢爲也]’든가, ‘도는 텅비어 있어 아무리 써도 고갈됨이 없다[道沖, 而用之或不盈]’든가 하는 내용이 모두 동일한 의미맥락을 전달하고 있는 것이다.

그렇다면 ‘불여수중(不如守中)’, ‘불약수어중(不若守於中)’의 ‘중(中)’은 인간의 내면을 의미하는 동시에 곧 ‘허(虛)’를 의미한다고 보아야 할 것이다. ‘허기심(虛其心)’의 ‘허(虛)’인 것이다.

천지(天地不仁)의 목적론적 세계관(teleological Weltanschauung)의 부정, 그리고 천지지간(天地之間)의 풀무비유가 의미하는 허(虛)의 생성론(Becoming of Emptiness), 그리고 인간내면의 반주지주의적 허(虛)의 중(中, anti-intellectualistic psychic Emptiness), 이 세 주제를 하나로 관통시키고 있는 제5장은 역시 하나의 위대한 지혜의 심포니로 간주하지 아니할 수 없을 것이다.

인용

'고전 > 노자' 카테고리의 다른 글

| 노자와 21세기, 7장 - 살겠다는 전제 없이 몸을 던지다 (0) | 2021.05.09 |

|---|---|

| 노자와 21세기, 6장 - 우주의 모든 신묘한 기운은 골로부터 나온다 (0) | 2021.05.09 |

| 노자와 21세기, 4장 - 그 티끌을 고르게 하여 그 빛을 조화시키다 (0) | 2021.05.09 |

| 노자와 21세기, 3장 - 무지(無知)와 무위(無爲) (0) | 2021.05.09 |

| 노자와 21세기, 2장 - 생이불유(生而不有)와 공성이불거(功成而弗居) (0) | 2021.05.09 |