소중화의 시작

효종(孝宗)의 죽음은 전혀 예상하지 못했던 또 다른 문제를 낳았다. 물론 북벌은 어차피 실행에 옮기지도 못할 허망한 꿈이었으니 북벌이 중단된 문제는 아니다. 또 그의 아들 현종(顯宗, 1641~74, 재위 1659~74)이 순조롭게 왕위를 이었으니 왕위계승 문제도 아니다. 새로 등장한 논란거리는 바로 장례 예절에 관한 문제다.

왕이 죽었으니 모두들 상복을 입어야 한다는 데는 이의가 없다. 하지만 얼마나 입을 것인가, 즉 복상(服喪) 기간을 얼마로 정할 것인가는 문제가 된다. 알다시피 효종은 형인 소현세자가 죽음으로써 둘째 아들로서 왕위에 올랐다. 집안의 혈통으로 보면 둘째지만 나라의 혈통으로 보면 국왕이니까 맏이에 해당하는 자격으로 볼 수도 있다.

그게 왜 중요할까? 우선 그의 계모인 자의대비(慈懿大妃)【인조(仁祖)의 계비인 조대비를 가리키는데, 정식 명칭은 장렬왕후(莊烈王后)다. 효종 때 자의(慈懿)라는 존칭을 받았으므로 보통 자의대비라고 부른다. 인조의 정비인 인열왕후가 죽은 뒤 1638년에 계비로 들어왔다. 인조가 죽자 그녀는 스물다섯 살의 젊은 나이로 대비가 되었다. 아들에 해당하는 효종보다 다섯 살이나 어린 것도 기구하지만 효종마저 죽으면서 그녀의 복상 문제가 정치적 초점으로 떠올랐으니 더욱 기구한 팔자다. 그러나 그녀는 이후 손자에 해당하는 현종이 죽고 난 뒤에도 똑같은 문제에 시달리게 된다. 다 젊은 나이에 과부가 된 탓이랄까?】가 상복을 얼마나 입어야 하는지가 그에 따라 결정되기 때문이다. 효종이 둘째 아들이라는 사실에 초점을 맞추면 그녀는 여느 사대부(士大夫) 집안의 경우와 같이 1년간 상복을 입어야 하지만, 효종(孝宗)이 국왕이라는 사실을 더 중시한다면 그녀는 여느 국상(國喪)의 경우처럼 3년간 상복을 입어야 하는 것이다.

여기까지는 좋다. 나라 안팎이 어수선한 마당에 쓸데없이 격식을 따진다는 느낌은 있지만 성리학을 이념으로 하는 국가인 만큼 그런대로 이해할 수 있다(앞서 예종과 성종, 연산군과 중종의 경우에서 보았듯이 왕실에서도 촌수와 무관한 혼인이 성립했던 조선 초기에 비하면 훨씬 예절과 격식이 엄격해진 것을 알 수 있다. 이게 바로 사대부(士大夫) 국가의 성과다). 문제는 바로 그것을 사대부들이 좋은 당쟁거리로 삼았다는 점이다. 이렇게 해서 이른바 예송논쟁(禮訟論爭)이라 불리는 사건이 시작된다.

오랫동안 서인 정권에 밀려 권력에서 소외되어 지냈던 남인들은 바야흐로 권좌에 복귀할 기회가 왔다고 판단한다(그동안 남인이 완전히 밀려난 것은 아니고 서인과 일종의 연립정권을 이루었으나 우세한 측은 단연 서인이었다). 송시열(宋時烈)이 주장한 1년 복상을 맞받아쳐서 그들은 3년을 주장하고 나선다. 그러나 아직 남인의 세상이 오기에는 시기상조였다. 결국 1년 복상이 통과되면서 남인은 재수생의 길을 걷게 된다【이 과정에서 유배된 인물 중에는 남인이었던 윤선도(尹善道, 1587~1671)도 있었는데, 정철(鄭澈)의 경우처럼 그도 역시 오랜 은거와 유배 생활을 하면서 많은 문학 작품을 남겼다. 윤선도는 모두 합쳐 40년 동안이나 유배를 당하거나 은거하면서 「어부사시사(漁父四時詞)」나 「오우가(五友歌)」를 쓰는 등 문학을 열심히 했고, 나머지 기간에는 남인의 일원으로서 당쟁을 열심히 했다. 학자와 관료의 구별이 없었듯이 시인과 정치가의 구별도 없었으니 가히 제정일치의 ‘원시시대’라 하지 않을 수 없다】.

얼핏 보면 예절에 관한 논쟁이라니까 어딘가 점잖고 품위있는 것으로 여겨지지만, 실상은 권력을 배후에 깔고 있는 다툼이었으니 말하자면 ‘인간의 얼굴을 한 야만’이다. 이 점은 15년 뒤에 벌어진 예송논쟁의 제2라운드에서 더욱 극명하게 드러난다.

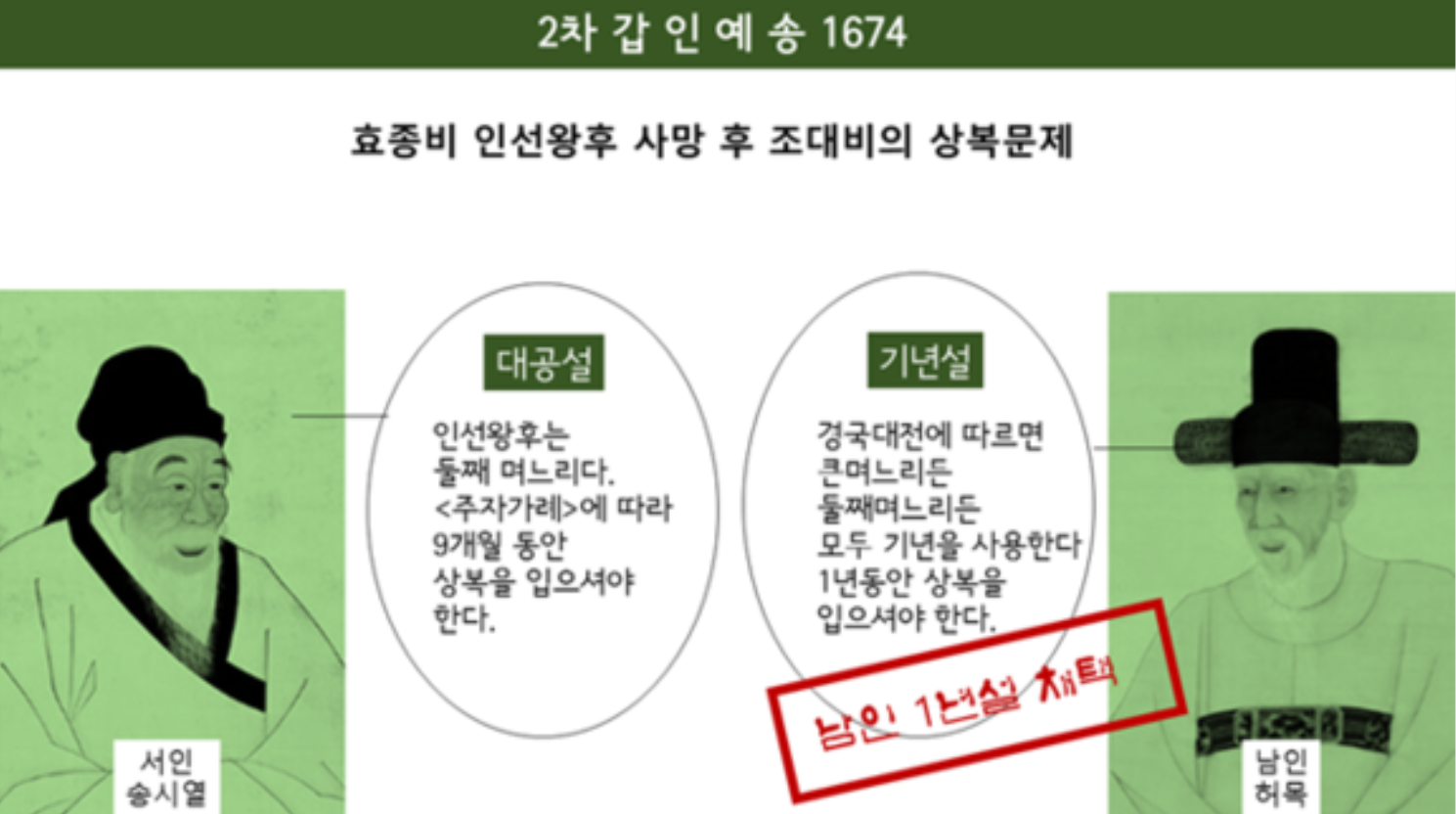

1674년 2월 효종(孝宗)의 아내이자 현종(顯宗)의 어머니인 인선왕후(仁宣王后)가 죽자 다시 이제는 대왕대비가 된 자의대비의 복상 문제가 초점이 된다. 다만 이번에는 며느리의 상인지라(며느리도 역시 그녀보다 나이가 많았다.) 1년 복상과 9개월 복상으로 내용은 바뀌었다. 물론 서인이 9개월이고 남인이 1년이다. 여기서 허목(許穆, 1595~1682)과 윤휴(尹鑴, 1617~80)가 1년 복상설을 관철시켜 보기좋게 역전승을 거두면서 남인은 드디어 권력을 쟁취한다.

같은 사안임에도 시차를 두고 정반대의 결론이 나왔다는 것은 무슨 뜻일까? 말할 것도 없이, 그렇듯 복잡하고 근엄해 보이는 논쟁이 실은 아무 것도 아니라는 뜻이다. 양측은 온갖 폼을 잡고 마치 엄청난 철학 논쟁이라도 벌이듯이 옛 문헌들을 뒤져가며 엄격하고 치밀하게 예법을 따졌지만, 실제로 승부를 결정한 것은 어느 측의 정치적 세력이 더 컸느냐였다.

물론 서인과 남인이 마음 속의 권력욕을 노골적으로 드러낸 것은 아니다. 아마 논쟁에 참여한 사대부(士大夫)들 가운데는 권력과 무관하게 진심으로 예법에 관한 의견을 피력한 사람들도 적지 않았을 것이다. 게다가 양측은 나름대로 학문적 근거를 가지고 논쟁을 벌였다. 서인은 조선의 법전에 해당하는 『경국대전』을, 남인은 『주례』, 『예기』와 함께 3례의 하나인 『의례』를 문헌적 근거로 삼았다. 이를 학문적으로 해석한다면, 서인은 성리학적 편향이 강했던 데 비해 남인은 성리학 이전의 유학, 즉 육경학(六經學)의 입장에 서있었다고 할 수 있다【육경이란 『주역』ㆍ『서경』ㆍ『시경(詩經)』ㆍ『예기』ㆍ『춘추』의 전통적인 5경에 『효경(孝經)』을 더한 것이다. 모두 공자(孔子)의 시대나 그 이전의 문헌들이므로 육경을 중시하는 것은 원시 유학의 학풍에 속한다. 그에 비해 성리학은 주희(朱熹)가 편집한 사서, 즉 『논어(論語)』ㆍ『맹자(孟子)』ㆍ『중용』ㆍ『대학』을 기본 교과서로 삼고 있으므로 육경학보다는 복고적 성향이 약하다고 할 수 있다. 그런 점에서 남인의 집권은 그렇잖아도 수구와 복고를 지향하는 조선 사회를 약간 더 보수적으로 만들었다고 할까?】.

그렇다면 양측이 왜 자의대비의 복상 기간을 그렇게 정했는지도 분명해진다. 골수 성리학자인 서인들은 효종(孝宗)이 둘째 아들인 만큼 사대부에 대한 예우에 준해서 처리하고자 한 것이며, 그에 반해 성리학적 성향이 그보다 약한 남인들은 왕에 대한 예우는 사대부(士大夫)와 다르다는 논리를 편 것이다(그래서 굳이 비교하자면 남인들의 주장이 왕권 강화에 다소나마 도움이 되는 것은 사실이지만, 이미 조선은 사대부 국가이므로 별 차이는 없다).

하지만 여기서 중요한 것은 양측의 입장 차이가 아니다. 당시에는 어느 측의 논리가 옳고 어느 측이 집권하느냐가 중요한 문제였겠지만, 역사적으로 볼 때 정작으로 중요한 것은 왜 하필 그 무렵에 예송논쟁이 벌어졌는가이다. 조선 건국 이래 둘째 아들로서 왕위에 오른 경우가 효종(孝宗)이 처음은 아니다. 또한 국상을 치러본 경험도 그동안 숱하게 많았다. 그런데 왜 유독 효종 부부의 장례 절차만이 문제가 된 걸까?

조선 내부만 놓고 본다면 그 사건은 조선이 성리학적 이념에 어울리는 이상적인 유교 국가 체제에 한층 접근했다는 것을 말해준다. 이제 조선은 사대부(士大夫)들이 왕족의 장례 절차마저도 논쟁을 통해 결정할 만큼(정작 상주喪主인 현종顯宗조차 그 논쟁에 개입하지 못할 정도였으니까) 완벽한 사대부 국가가 되었다. 앞서 전란이라는 비상 시기에도 사대부들은 조선이 취해야 할 노선을 놓고 주화론과 주전론으로 나뉘어 치열한 논쟁을 벌였지만, 이번 예송논쟁은 관혼상제라는 일상적인 관습마저도 그들이 정한 유교 예법에 따라야 한다는 것을 분명히 보여 주었다. 따라서 이제는 지배 권력만이 아니라 조선 사회 전체가 완전히 유교화된 것이다. 유교적 예법의 하나인 동성 간의 통혼 금지가 전면적으로 실시된 게 바로 현종(顯宗) 때인 것도 결코 우연이 아니다.

그러나 당시 조선의 사대부(士大夫)들이 왜 예송논쟁을 벌였는지 알 수 있게 해주는 것은 조선 내부가 아니라 그 바깥, 즉 동북아의 정세 변화다. 알다시피 1644년에 유교적 국제 질서의 중심인 명나라가 멸망했고, 유교 문명의 고향인 중원은 오랑캐의 청나라가 정복했다. 중화세계가 사라진 것이다. 한동안 잃어버린 중화세계에 대한 향수를 허망한 북벌 계획으로 달래던 조선의 사대부들은 이제 조선을 또 하나의 중화, 작은 중화(소중화)로 만든다는 거창한 프로젝트를 시작했다. 그러자니 이제부터는 모든 유교적 예법을 자신들이 직접 만들고 가다듬을 수밖에 없다. 따라서 예송논쟁은 그 소중화 프로젝트의 신호탄이다.

그렇다면 이제 비로소 조선은 사대주의를 완전히 극복한 걸까? 조선의 사대부(士大夫)들은 이제부터 중국이 아니라 조선이 (문명) 세계의 중심이라고 생각하기 시작했으니, 마침내 1천 년이 넘게 간직해온 사대 의식을 버리고 자주적이고 주체적인 입장을 찾은 걸까? 불행히도 정반대다. 그건 사대의 극복이 아니라 사대의 변종이다. 사대의 대상이 사라졌는 데도 주체로 돌아오지 못하고 오히려 사대의 대상을 허구적 우상으로 만들어 주체 속으로 가져온 것이기 때문이다.

이 무렵부터 조선 사회에서는 실학(實學)이라는 새로운 학문적 조류가 나타나고 진경산수화(眞景山水畵)라는 새로운 미술 운동이 벌어지게 된다. 실학은 조선을 대상으로 하는 현실적인 학문 운동이며, 진경산수화는 중국의 산수를 그리던 조선 화기들이 조선의 산수를 화폭에 담기 시작했으니 겉으로만 보면 주체적인 변화인 듯 보인다. 물론 그런 변화를 싸잡아 평가절하할 수는 없겠지만, 그 배경에는 중화의 본산이 사라지고 없다는 위기감이 자리잡고 있었으니 결코 주체적인 전환이라고는 할 수 없다. 진짜 중화가 붕괴한 뒤 조선이 중화 이념이라는 허구적인 옷으로 갈아입고서야 비로소 겉으로나마 주체성을 찾기 시작했다는 것은 역사의 커다란 아이러니가 아닐 수 없다【실제로 이 무렵은 마치 중국 대륙에서 망한 중화세계가 바로 조선 속으로 옮겨온 듯한 분위기였다. 예를 들어 서인 계열의 학자인 유계(柳棨)가 쓰고 송시열(宋時烈)이 서문을 붙인 1667년의 역사서 『여사제강(麗史提綱)』에서는 한반도의 기년을 중국 기년보다 우위에 두었으며, 남인 계열의 홍여하(洪汝河)도 『휘찬여사(彙纂麗史)』에서 중국의 역사를 한반도의 역사 속에 넣어 서술했다. 아무리 역사학도 시대의 분위기를 따른다지만 불과 수십 년 만에 ‘학풍’이 180도 달라진 현상은 어떻게 봐야 할까? 당시의 소설가였던 김만중(金萬重)은 정철(鄭澈)의 시가를 과대포장하면서 이렇게 말했다. “지금 우리나라 시문은 그 말을 버리고 타국의 말을 배운 격이다. 설령 십분 비슷하다 해도 단지 앵무새가 하는 사람의 말일 뿐이다.” 얼핏 주체적인 자세를 부르짖는 것처럼 보이지만 실상 그의 말은 중국이 중화로 있을 때를 그리워하고 있다(그때 조선은 ‘앵무새’에 불과했다!). 그가 「사미인곡」을 전국시대 중국의 굴원(屈原)이 지은 「이소(離騷)」에 견주며 높이 평가한 게 그의 속내를 말해준다】.

▲ 중화의 변종들 중화세계가 사라지고 없는데 그 똘마니들은 여전히 남아 부지런히 입을 놀렸을 뿐 아니라 당파의 보스가 되었다. 그림은 중화의 똘마니이자 소중화(小中華)의 보스인 서인 대표 송시열(왼쪽)과 남인 대표 허목(오른쪽)이다. 이 중화의 변종들 때문에 조선의 시대착오는 더 오래 갈 조짐이다.

인용

'건빵 > 글 모음 창고' 카테고리의 다른 글

| 9부 사대부 국가의 시대 - 6장 조선판 중화세계, 왕국의 조짐(안용복, 대보단, 만동묘) (0) | 2021.06.21 |

|---|---|

| 9부 사대부 국가의 시대 - 6장 조선판 중화세계, 당쟁의 정점(숙종, 경신환국, 기사환국, 갑술환국) (0) | 2021.06.21 |

| 9부 사대부 국가의 시대 - 5장 복고의 열풍, 허망한 북벌론(소현세자, 봉림대군, 효종, 송시열) (0) | 2021.06.20 |

| 9부 사대부 국가의 시대 - 4장 비중화세계의 도전(북풍), 중화세계의 막내(정묘호란, 병자호란) (0) | 2021.06.20 |

| 9부 사대부 국가의 시대 - 4장 비중화세계의 도전(북풍), 수구의 대가(이괄) (0) | 2021.06.20 |