18세기 후반~19세기 전반 조선 지식인의 어문(語文) 인식 경향

조 성 산

고려대학교 민족문화연구원 HK연구교수

1. 머리말

18세기 후반에서 19세기 전반은 조선의 지식체계가 많은 변화를 보이던 때였다. 이는 조선의 지적 수요와 함께 사고전서(四庫全書)의 편찬 등 청(淸)나라의 문화사업 수용에도 중요한 원인이 있었다. 조선 지식인들 사이에서는 변화된 대청의식(對淸意識)을 통하여 청나라의 발전된 문물을 인정하고 수용하고자 하는 의식이 확산되어 갔다. 이에 더하여 서학(西學)을 통한 서양문물의 도입도 조선의 지식체계를 자극하였다. 물론 이를 수용하고자 하는 조선 사상계의 내적 변화를 간과할 수 없다. 이처럼 당시 풍성하게 제기된 지식담론에 대한 문제들은 19세기 중반기까지 사상계에 많은 영향을 끼쳤다. 본 글은 당시 제기된 여러 문화적 변화들 가운데 ‘음성언어’와 그로 인해 야기된 문제들에 대해서 주목하고자 한다. 18세기 후반에서 19세기 전반은 새롭게 음성언어에 대한 관심이 증대하였고 언문일치(言文一致)에 대한 인식의 강화, 물명류서(物名類書)의 활발한 편찬, 문체(文體)의 변화, 향어(鄕語)와 방언(方言)·속어(俗語) 사용 등 다양한 문제들이 대두하고 있었다【최근 들어 이 시기 언어문자관에 대한 연구들이 활발히 진행되고 있다. 조선후기 지식인들은 언어, 문자에 접근하는 방식에 있어서 계파별로 차이를 보였던 바, 소론계는 성운학·문자학에 강세를 보였고, 남인계열에서는 어휘 사용 문제에, 경화의 노론계열에서는 인식론적·예술적 감수성을 수반하는 매체로서의 언어에 깊은 관심을 기울였다는 연구(김동준, 2007 「소론계 학자들의 자국어문 연구활동과 양상」 『민족문학사연구』 35, 10면 참조), 연암그룹·정약용·홍길주의 언어문자관을 비교한 연구(박수밀. 2007 「조선후기 언어 문자관의 토대와 전개」 『한국한문학연구』 40), 박지원·박제가·홍양호·홍희준·홍경모의 언어문자관을 언문불일치 문제, 華語, 訓民正音 인식과 관련해서 살펴본 연구가 있었다(이군선, 2007 「朝鮮 士人의 言語文字 認識」 『東方漢文學』 33). 본 연구는 이러한 기존의 연구들을 토대로 당시 일어난 語文 상황의 제반 문제들이 ‘음성언어’에 대한 관심과 밀접한 관련성을 갖는 것으로 보고 논의를 전개시키고자 한다.】. 이러한 일련의 변화들은 각각 별개의 문제로서 이루어진 것이 아니라 음성언어에 대한 관심이라는 측면에서 상호 연관성을 가지고 진행되었던 것으로 보인다. 본 글은 이러한 문제의식에서 18세기 후반에서 19세기 전반기 조선에서 이루어진 음성언어의 문제들을 다루어보고자 한다.

음성언어는 문자언어와 상호 보조적이며, 그러한 점에서 음성언어와 문자언어 어느 것이 우월하다고 말할 수는 없다【자크 데리다(Jacques Derrida)는 플라톤 이래로 표의문자를 비판하고 표음문자가 로고스에 가장 적합한 매체라는 특권을 부여해 온 서구 형이상학의 ‘음성중심주의’ 경향을 지적하였다(이에 대해서는 자크 데리 다(김성도 옮김), 1996 『그라마톨로지』, 민음사 ; 자크 데리다(김웅권 옮김), 2004 『그라마톨로지에 대하여』, 동문선 참조).】. 음성언어와 문자언어는 각각의 기능을 나누어 가지고 있는 것이다. 본 글이 음성언어의 문제에 주목하고자 하는 이유 또한 음성언어의 우월성을 논하는 데 있지는 않다. 본 글은 한문이라는 상징과 기호의 문자언어 세계에 가변적인 음성이 인식되면서 어떠한 결과물들을 만들어내고 있었는지에 초점을 두고자 한다【물론 漢文은 표의적인 성격을 가지는 동시에 표음적인 언어이기도 하다. 諺文 또한 이러한 두 가지 측면을 가지고 있다. 본 글은 이러한 점을 충분히 염두에 두면서, 한문과 언문이 상대적으로 어떠한 성격을 더욱 가지고 있는가에 주목하고자 했다. 그러한 점에서 한문을 표의적으로, 언문을 표음적으로 규정하고 논의를 전개하였다. 이는 그 언어의 성격을 상대적인 관점에서 규정하는 것이다.】. 특히 이점은 동아시아 한자 문화권에서 중요하게 인식되어야 한다. 주류 정치와 문화가 모두 한자라는 문자언어 체계 속에서 발전되어 온 점을 생각해 보면【朴齊家의 다음과 같은 말은 이러한 모습을 잘 보여준다. 『貞蕤閣集』 권2 「六書策」 “臣聞書者與道俱生者也 道無形無體則書以視之 道無方所則書以導之 道無言語則書以達之 故世無離水之魚 亦無離書之道矣”】, 음성언어에 대한 자각과 인식은 한문체계 변화의 중요한 단서가 될 수 있었다【이 문제와 관련해서 “서구의 형이상학에서 음성이 로고스의 일차적 담지체였다고 한다면 중국에서는 문자가 그러한 역할을 담당했고, 그런 점에서 청말 지식인의 음성중심주의는 문자에 담겨있는 로고스의 해체를 시도했다는 점에서 중요한 의미를 지닌다고 할 수 있다”는 언급(백지운, 2005 「근대 중국 언어운동의 스펙트럼」 『역사비평』 70, 354면)과 “18세기 일본 국학자의 음성중심주의에는 중국의 문화 지배에 대한 정치적인 투쟁이나 武家 체제에 대한 부르주아적인 비판이 함의되어 있다”는 주장(가라타니 고진(이경훈 옮김), 2002 「에크리튀르와 내셔널리즘 유머로서의 유물론」, 『문화과학사』, 74면)은 동아시아에서 있었던 음성중심주의 경향을 이해하는 데 중요한 시사점을 준다고 하겠다.】.

음성언어는 발생적으로 볼 때 문자언어보다 먼저 존재하는 것으로서 문자언어로 구현되지 않는 더 내면적인 소통을 가능케 하는 중요한 도구임에는 재론의 여지가 없을 것이다. 같은 문자 언어로 구성되었다고 하더라도 그것이 재현되는 음성언어에 따라 문자의 어감은 확연히 달라질 수 있다. 음성언어가 가요(歌謠) 등을 통하여 지식보다는 감정(感情)을 전달하는 데 주로 활용되었던 것도 이러한 이유 때문이었다. 하지만 음성언어가 단지 감정의 소통 문제에만 국한되는 것은 아니었다. 음성언어가 갖는 일차적인 소통의 문제는 방언(方言)의 경우에서도 보이듯이 그 음성언어를 공유하는 공동체의 긴밀도를 높여주는 역할도 할 수 있었다. 음성언어가 갖는 세세한 어감들을 이해하면서 상호 소통과 이해를 통하여 하나의 ‘음성언어 공동체’가 만들어질 수 있었다. 그 점에서 음성언어는 공동체 형성과도 긴밀한 관련성을 갖는다【음성언어는 근대 내셔널리즘의 형성과 밀접한 관련성을 갖는 것이었다. 이 문제에 대해서는 가라타니 고진(이경훈 옮김), 앞의 논문을 참조할 수 있다.】.

이러한 음성언어에 대한 문제가 18세기 후반 이후 본격적으로 조선에 제기되는 것은 중요한 의의를 갖는다. 본 글은 당시 제기된 언문일치(言文一致)와 물명류서(物名類書)의 편찬, 문체(文體)의 변화와 방언(方言)·향어(鄕語)·속어(俗語) 사용 문제들을 차례로 검토하면서 이것이 당시 증대된 음성언어에 대한 관심과 어떠한 방식으로 관계하였는가를 살펴보고자 한다. 이 과정을 통하여 18세기 후반에서 19세기 전반 음성 언어의 문제가 어떻게 조선에 제기되고 이후 한문 중심의 지식체계와 어떠한 형태로 관계하였는지를 검토할 수 있을 것이다. 나아가 19세기 중화체계의 붕괴와 새로운 질서의 모색과정에서 조선의 지식인들이 처할 수밖에 없었던 언어적 상황들이 좀더 선명히 드러날 수 있을 것이다. 언어가 지식과 정보의 수용에 일차적으로 중요한 매개라는 점을 상기해 볼 때, 당시의 언어적 상황에 대한 고찰은 중요한 의미를 갖는다.

2. 음성언어(音聲言語)에 대한 관심 증대

1) 명청교체(明淸交替)와 음성언어(音聲言語) 인식의 계기

조선후기 음성언어에 대한 문제는 우선 『청구영언(靑丘永言)』(1728)이나 『해동가요(海東歌謠)』(1755)의 편찬에서 볼 수 있는 것처럼 조선 고유의 노래와 가요에 대한 관심과 깊은 관련성을 가졌다. 김만중(金萬重, 1637~1692)이 여항(閭巷) 촌부의 노래가 사대부의 문자보다 더욱 진실하다고 하고,【金萬重(洪寅杓 옮김), 1987 『西浦漫筆』, 일지사, 388면. “今我國詩文 捨其言而學他國之言 設令十分相似 只 是鸚鵡之人言 咿啞而相和者 雖曰鄙俚 若論眞贋 則固不可與學士大夫所謂詩賦者 同日而論”】 유득공(柳得恭, 1749~1807) 이 여항(閭巷)의 이어(俚語)가 사대부의 글보다 자신의 性情을 솔직히 표현할 수 있다고 한 것은【柳得恭, 『高芸堂筆記』 「東人之歌」 “其或出於士大夫之口者 援引前事 剽襲古詩 反不如街童巷婦之純以俚語 道其性情之爲可喜”(김윤조, 2007 「『고운당필기』 연구」 『大東漢文學』 26, 399면에서 재인용)】 한문이 모두 포섭해내지 못하는 음성언어, 즉 구어의 영역을 정확히 지적해낸 것이었다.【이러한 김만중의 입장에 대해서는 강명관, 2008 「『서포만필』의 민족어 문학론 비판」 『漢文學報』 18 참조할 수 있다.】 한문으로 모두 담아낼 수 없는 조선의 고유한 정서들을 담아낼 수 있는 가요에 대한 관심은 음성언어가 이 시기 기능하고 있었던 지점들을 잘 보여준다【金天澤, 『靑丘永言』 序(아세아문화사 영인본, 2면) “我東人所作歌曲 專用方言 間雜文字 率以諺書 傳行於世 蓋方言之用 在其國俗 不得不然也 其歌曲雖不能與中國樂譜比 亦有可觀而可聽者 中國之所謂歌卽古 樂府 曁新聲被之u絃者俱是也 我國則發之藩音 協以文語 此雖與中國異而若其情境咸載宮商諧和 使人詠歎滛佚手舞足蹈則其歸一也”】.

이러한 가요의 존재는 문어로서의 한문체계와는 다른 위치에서 그것과 병존하고 있었던 조선 고유의 음성언어의 상황을 보여주는 것이었다.【이러한 공존적 상황에 대해서는 임형택, 2007 「소설에서 근대어문의 실현경로-동아시아 보편문어에서 민족어문으로 이행하기까지」 『大東文化硏究』 58, 13~14면 참조.】 지역 음성언어의 존재는 정도의 차이는 있겠지만 어느 정도 통시대적이며 보편적인 것이었다.【여기에 다음과 같은 洪萬宗(1643~1725)의 말을 참조할 수 있다. 洪萬宗, 『洪萬宗全集』 上(太學社 영인본, 92면), “我東人 所作歌曲 專用方言 間雜文字 率以諺書 傳行於世 盖方言之用 在其國俗 不得不然也”】 자신의 고유 언어가 아닌 한문이나 라틴어와 같은 보편언어를 글쓰기의 주요 표현수단으로 삼을 경우 자연히 세세한 감정의 영역을 원만히 표현할 수 있는 지역 음성언어가 필요할 수밖에 없기 때문이다. 이처럼 지역 음성언어와 보편언어는 각기 별개의 영역에서 기능을 하고 있었다. 주로 지역 음성언어가 가요의 형태로 구현되면서 그것을 공유하는 공동체의 세세한 감정들을 담아냈다면 보편언어는 학문과 예술·외교의 영역을 맡았다.【18, 19세기 언문소설이 널리 퍼지나 이것 역시 소설이라는 장르 속에서 이루어졌고, 언문은 학문의 영 역에는 들어가지 못했다. 이것은 언문과 한문 사이의 경계가 공고하였음을 보여준다. 또한 다음과 같은 趙在三(1808~1866)의 말도 언문과 한문의 구별을 잘 말해주는 자료이다. 趙在三(강민구 옮김), 2008 『교감국역 송남잡지』 3, 文房類 234면 “盖各自國書以便日用矣 惟書同文者經史而已”】 조선에서도 언문(諺文)의 향유층이 주로 여성과 아동이었던 데 비해서 한문은 지식인 남성들에 의해서 사용되었다는 사실은 이러한 양층언어체계(diglossia)의 상황을 잘 보여준다.【양층언어체계(diglossia)는 한 시대, 한 사회에 공존하는 두 언어가 동등한 지위를 갖지 않고 차별적인 지위로서 존재함을 말한다. 이에 대해서는 박순함, 1997 「兩層言語構造(Diglossia) 연구의 略史」 『사회 언어학』 5권 1호 ; Nida, Eugene A(송태효 옮김), 2002 『언어간 의사소통의 사회언어학』, 고려대 출판부, 47~48면 참조.】 이러한 양자의 균형이 근대 한글 중심의 언문일치 운동이 있기 전까지 비교적 공고하게 유지되었다는 사실에 대해서는 이론의 여지가 없을 것이다. 물론 18세기 들어 언문(諺文)의 사용이 확대되면서 여성과 아동의 공식적인 문자로서 그 위상이 상승하고 일반 서민층에서도 언문으로서 한문 체계를 아우르려는 모습조차 보였던 것이 사실이다.【이에 대해서는 이종묵, 2007 「조선시대 여성과 아동의 한시 향유와 이중언어체계(Diaglosia)」 『震檀學報』 104 참조.】 이는 언문이라는 한문에 대비되는 의미에서의 음성언어가 확대되어 가는 구체적인 모습이라고 할 수 있다. 하지만 본 글은 언문에 주목하기보다는 한문체계 속에서 이루어진 음성언어의 문제를 주로 다루고자 한다. 그 이유는 한문이라는 가장 보수적인 영역에서조차 음성언어를 수용하지 않을 수 없었던 상황들을 살펴보는 것이 이 시기 음성언어의 확대를 살피는 데 더욱 유효할 수 있다고 생각하기 때문이다.

조선후기 한문체계에서 음성언어 인식을 논하는 데에는 우선 명청교체(明淸交替)로부터 야기된 특수한 정치·사상적 상황을 고려해야 한다.【음성에 대한 관심은 明淸交替 이후뿐만 아니라 조선전기 사회에서도 이루어졌다(음성에 대한 관심과 훈민정음 창제에 관련한 정치적 문제에 대해서는 정다함, 2009 「麗末鮮初의 동아시아 질서와 朝鮮에서의 漢語, 漢吏文, 訓民正音」 『韓國史學報』 36 참조할 수 있다). 그러한 점에서 조선후기라는 특정한 시기 에만 일어난 현상이라고 할 수는 없다. 오히려 다양한 시기에 일어난 문화현상이었다. 이러한 음성중심 주의 경향은 근대뿐만 아니라 고대사회에서도 보이며, 이것은 ‘제국으로부터 국가가 자립하는 과정’과 깊이 관련 맺고 그러한 점에서 ‘정치적’인 동기를 갖는다고 보는 견해에 대해서는 가라타니 고진(이경훈 옮김), 앞의 논문 ; 가라타니 고진(송태욱 옮김), 2003 『일본 정신의 기원』, 이매진, 12~30면 참조.】 명청교체 이후 중화의 정체성 논의는 다양한 형태로 전개되었다. 그 가운데 오랑캐의 음성언어에 오염되지 않은 순수한 중화의 음성언어를 찾기 위한 노력은 중요한 한 부분을 차지하였다. 당대 지식인들에게 있어서 중화문화의 구현과 음성의 문제는 무척 긴밀한 연관성을 가졌던 것이다. 이에 대해서 박지원(朴趾源, 1737~1805)은 중화문화가 주변에 펼쳐 나간 것이 수천 년이었지만 주변 지역이 여전히 외이지풍(外夷之風)을 벗어버리지 못한 것은 그 성음(聲音)이 중화와 일치하지 않았기 때문이라고 지적한 바 있었다.【朴趾源, 『燕巖集』 권15 別集 熱河日記 「銅蘭涉筆」 “原始秘書言 高麗之學 始於箕子 日本之學 始於徐福 安南之學 始於漢立郡縣而置刺史 被之以中國之文學 後至五代末 節度使吳昌文方盛 自中國流衍外夷 數千年 間 其文皆不免於夷狄之風 窘竭鄙陋 不足以續聖敎者 蓋其聲音不同 其奇妙幽玄之理 非筆舌之可傳 故不相合 此可謂切論 叶音之妙 故柳眉菴號能知音 而其諺解毛詩 不從叶音 詩多絶韻”】 이러한 인식을 통해서 볼 때, 그들에게 중화문화의 구현과 음성의 문제가 얼마나 중요한 관련성을 가졌던 것인지를 짐작해 볼 수 있다.

청(淸)나라 고증학자들은 성음(聲音)의 문제에 대해서 깊은 관심을 기울였다. 고염무(顧炎武, 1613~1682), 강영(江永, 1681~1762), 대진(戴震, 1723~1777), 단옥재(段玉裁, 1735~1815) 등으로 대표되는 청대 음운학자들은 한결같이 고음운(古音韻) 연구를 중시하였다.【이들에 대해서는 濮之珍(김현철 외 옮김), 1997 『중국언어학사』, 신아사, 432~569면 참조.】 그들이 고음학 연구에 집중하게 된 데에는 고염무에게서 보이듯이 명청교체로 야기된 중화의 정체성 규명 문제가 깊이 게재되어 있지 않았나 생각된다.【청대 고증학이 경전의 텍스트 비평을 통해서 宋學을 비판하고 고대 유학의 본원을 밝히고자 했던 노력 들은 異端에 손상되지 않은 순수한 중화의 모습을 복원하고자 하는 목적과 깊은 연관을 갖는 것이었다. 이에 대해서는 벤저민 앨먼(양휘웅 옮김), 2004 『성리학에서 고증학으로』, 예문서원, 89~103면 ; Kai-wing Chow, 1994 The Rise of Confucian Ritualism in Late Imperial China, Stanford University Press, pp.69~70, pp.184~186 참조. 이와 관련해서 顧炎武의 古音 연구도 중화의 순수한 모습을 상정해 보려는 노력과 관련이 깊다. 다음과 같은 말을 이러한 측면을 잘 보여준다. 『顧亭林詩文集』(中華書局, 1959)권2 「音學五書序」 “炎武潛心有年 旣得廣韻之書 乃始發寤於中而旁通其說 於是據唐人以正宋人之失 据古經以正沈氏唐人之失 而三代以上之音 部分秩如 至賾而不可亂” 이러한 고염무의 입장에 대해서는 코모리 요이치(정선태 옮김), 2003 『일본어의 근대』, 소명출판, 40~41면 참조.】 모토오리 노리나가(本居宣長, 1730~1801)로 대표되는 일본의 국학자(國學者)들 또한 성음(聲音) 문제에 깊은 관심을 가지고 일본의 고유한 성음을 찾기 위하여 노력하였다.【本居宣長과 관련해서는 이창종, 1996 「本居宣長의 日本優越主義와 言語認識에 관한 硏究」 『일본학보』 37 ; 조관자, 2001 「가라고코로(漢意)를 배제한 공동선(共同善)의 안과 밖」 『日本思想』 3 ; 김태호, 2003 「모토오리 노리나가(本居宣長)와 민족주의」 『日本思想』 5 참조.】 그 과정에서 일본의 고유한 가요(歌謠) 연구에 집중하는 모습도 보였다.

조선의 음운학자들의 경우에는 일부 지식인들을 중심으로 조선의 한자음[東音]이 갖는 중화적 성격에 주목하였고 이에 대해서 상당한 자부심을 가졌다.【이에 대해서는 조성산, 2009 「조선후기 소론계의 東音 인식과 訓民正音 연구」 『韓國史學報』 36, 90~99면 참조.】 그들의 주장을 보면 중국은 오랑캐의 침입을 받는 과정에서 삼대(三代)로부터 이어온 중화의 성음을 잃어버렸고, 따라서 현재 중국 음은 상당히 오염되어 버렸다고 주장하였다. 반면에 조선의 한자음은 기자(箕子) 이래의 고대 중화음을 상당 부분 보존하고 있다고 생각하였다. 이는 조선의 고유한 한자음이 결국 다른 어느 나라의 한 자음보다 더욱 중화적이며, 그러한 이유 때문에 조선이 가장 중화적 속성을 가지고 있다는 주장이었다. 조선이 상고적(上古的) 중화(中華)를 가장 온전히 보존하고 있다는 주장은 중국·일본과는 구별되는 자신들만의 독특한 중화적 정체성을 보여주는 대목이다. 이러한 조선, 중국, 일본의 음성 문제에 대한 관심은 음성이 그들의 정체성 규정 문제와 얼마나 긴밀하게 관련하고 있었는지를 보여준다. 한자를 문자로서만이 아니라 음성을 통하여 사유하면서 정확한 중화의 음을 인지해야 한다는 문제의식이 강하게 생겨났다. 물론 여기에는 중국의 고음(古音)을 따르는가, 아니면 중국의 현재음(現在音)을 따르는가 하는 문제가 있기는 했지만 양자 모두 한자의 소리를 중시여기고 이를 배우고자 한 점은 공통되었다. 고음이든 현재음이든 중화의 한자음을 그대로 따르고자 한다는 측면에서 보면 이러한 태도는 중화주의와 긴밀하게 연관되어 있었다. 중화의 음성까지 온전히 닮고자 했다는 점에서 중화의 한문체계를 존중하고 완결한다는 의미를 갖고 있었기 때문이다. 하지만, 그러한 의미와 함께 그동안 기호와 상징으로서 주로 인식되던 한자에 음성의 의미가 적극 부여되는 것은 모순되게도 한문체계의 균열을 야기하는 단서가 될 수도 있었다. 한자는 기본적으로 표의문 자로서 자신의 고유한 기능을 담당했지 표음언어의 체계는 아니었다.【한자가 갖는 표의문자로서의 역할과 기능에 대해서는 이보경, 2003 「근대어의 탄생」, 12 연세대학교 출 판부, 12면 참조. 이와 함께 한자가 고대 중국의 통치질서 확립 과정에서 어떻게 기여하였는가에 대해 서는 다음 글을 참조할 수 있다. 마크 에드워드 루이스(최정섭 옮김), 2006 「고대 중국의 글과 권위(Writing and Authority in Early China)」, 미토. 이러한 견해에 대해서는 다음 논문에서 도움을 받았다. 하영삼, 2006 「‘言’과 ‘文’ 系列 漢子群의 字源을 통해 본 中國의 文字中心의 象徵體系」 중어중문학 38, 4면.】 그런데 여기에 음성언어 의 의미가 강하게 부여되는 것은 결국 한문체계가 고유하게 가지고 있었던 원래의 기능을 혼란스럽게 만드는 결과를 초래할 수 있었던 것이다.

왜냐하면 음성언어는 본질적으로 통일적이고 보편적인 것보다는 특수하고 지역적인 문제와 밀접하게 관련을 맺고 있었기 때문이다.【가라타니 고진(송태욱 옮김), 2003 앞의 책, 18면】 중세시대에서 음성언어는 지역의 편차로 인해 통일되 기가 거의 불가능한 것이었다. 음을 같게 하는 것은 성인(聖人)이 천자(天子)의 지위에 있어도 불가능하다는 당대인들의 인식은 이를 잘 보여준다.【柳得恭, 『古芸堂筆記』 권5, 「東音勝華音」(아세아문화사 영인본, 203면) “劉元卿賢奕篇曰 書之同文 有天下者 力能同之 同音 雖聖人在天子之位 勢亦有所不能也”】 음성언어가 시대적 변화와 지역적 차이 없이 동일한 모습으로 존재할 수는 없었다. 그런데 이와 같이 현실적으로 균일화할 수 없는 음성을 가지고 한 문체계를 사유하는 과정에서 기존 한문체계의 변화하지 않는 절대적 이미지가 사라져가고 한문 체계를 상대화·객관화하여 인식할 수 있는 계기가 마련될 수 있었다.【이 부분에 대해서는 코모리 요이치(정선태 옮김), 앞의 책, 27면 참조.】

사실 중국은 상호 소통이 어려운 방언의 체계를 가지고 있었다.【최영애, 『1998 중국어란 무엇인가』, 통나무, 68~69면.】 한(漢)나라 때 양웅(揚雄, B.C.53~A.D.18)에 의해서 방언(方言)이라는 책이 나올 정도로 중국은 당시부터 지역 방언에 대한 문제의식이 있었다. 따라서 집권층이 하나의 국가로서 통치하기 위해서는 문자언어가 중요한 기능을 할 수밖에 있었다. 문자는 그 무엇보다 효율적인 통치의 도구가 될 수 있었다.【이보경, 앞의 책, 12면.】 이 당시 이러한 중국의 방언 현황에 대해서 많은 언급들이 등장하였던 것은 음성언어 인식과 관련해서 주목할 필요가 있다. 홍대용(洪大容, 1731~1783)은 조선의 다른 풍속은 중국과 비슷하여 소중화(小中華)라고 불리지만 유독 조선의 언어는 이풍(夷風)을 면하지 못하였다고 하자 중국인 손유의(孫有義)가 위로하듯 중국 또 한 동서남북의 말이 같지 않다는 사실을 전하였고,【『湛軒書』 外集 권7 燕記 孫蓉洲 “余曰 弊邦慕尙中國 衣冠文物 彷彿華制 自古中國或見稱以小中華 惟言語 尙不免夷風爲可愧 蓉洲曰 久仰貴邦人物俊雅 風俗醇厚 不減中華 至于土音 又何害焉 且以中國言之 東西南北 語亦不類 而朝廷取士用人 亦幷不以此而別”】 이희경(李喜經, 1745~1805) 또한 중국학자 이정원(李鼎元)의 말을 빌어 조선뿐만 아니라 광동(廣東), 운남(雲南) 등의 언어도 서로 같지 않음을 언급하기도 하였다.【李喜經, 『雪岫外史』 권1, (아세아문화사 영인본, 46면) “余嘗与李墨莊談話難其言語之相殊 李曰非獨貴邦言 語相殊 今廣東雲南난省言語亦殊 不可解云”】 이해응(李海應, 1775~1825)은 자신의 연행록 『계산기정(薊山紀程)』에서 “중국 방언은 각 지방마다 같지 않고 중국 음도 집마다 다르고 사람마다 같지 않다”【李海應, 『薊山紀程』 권5 「言語」 “中國方言 各自不同 … 華音亦多訛謬 如家字去字 數音並行 家異而人不同 此類不可勝記 欲學華語者 不可將何適從矣”】고 하였다. 이러한 그들의 언급을 볼 때, 그들이 음성의 문제를 통해서 중국어의 비균질성을 사유하고 있었음을 짐작할 수 있다.

2) 음성언어(音聲言語) 인식과 ‘조선적인 것’

이 시기 한문체계 속에서 음성의 문제를 제기하고자 한 시도들은 다양한 영역으로 확대되었 다. 한문체계에서 음성적 측면에 대한 당대인들에 대한 관심은 광범위하게 포착된다.【한시에서의 민요취향의 대두도 이러한 문제와 깊은 관련성을 갖는다고 할 수 있을 것이다. 이 문제에 대해서는 이동환, 1978 「조선후기 한시에 있어서 민요취향의 대두」 『한국한문학연구』 3 참조.】 예컨대, 이희경(李喜經)은 『시경(詩經)』 삼 백 편은 모두 음(音)을 가져 악(樂)이 될 수 있었다고 하면서 후세 시에서는 악(樂)이 탈각되면서 시도(詩道)가 없어졌다고 탄식하였다.【李喜經, 『雪岫外史』 권1, 43면 “詩之爲道 皆爲樂章 故三百篇皆可以被之音而爲樂 自漢以下 所賦之詩 或徒爲詩 未必皆協於樂 樂府則別以爲樂而作 但李太白七言古詩 皆爲樂而作 故名之曰樂府 杜詩則未必爲樂 然 則後世之詩 樂判作二道 而詩道亡矣”】 『시경(詩經)』을 단순히 의미만을 추론하는 텍스트가 아닌 음성의 측면에서 바라본 것이다. 유득공(柳得恭)은 숙부인 유금(柳琴, 1741~178 )의 묘지명에, 유금이 중국에 다녀온 후 가(歌)와 행(行)의 성운(聲韻)에 사성(四聲)을 번갈아 쓰는 묘미를 알았다고 하면서 지금 사람들이 이를 차츰 알아듣고서는 다시는 이전처럼 비루하게 되지 않았다고 하였다.【柳得恭, 『泠齋集』 권6 「叔父幾何先生墓誌銘」 “始東詩人專攻近軆 不甚爲七言歌行 或爲之而聲韻不諧 訖未自覺也 公游燕中 與綿州李調元深相交而歸 … 調元乾隆進士 翰林轉吏部員外郞 以文章鳴世 尋棄官歸成都 聲伎自娛 天下高之 友人李德懋及同志數輩踵入燕 因吏部之弟中書舍人鼎元 以游乎吏部之友 當世鴻儒紀昀祝德麟翁方綱潘庭筠鐵保諸人之間 與之揚扢風雅 始得歌行韻四聲迭用之妙 今之人稍稍聞而爲之”】 또한 그는 후세에 길 이 남고 싶다면 시를 지을 것이 아니라 노래를 짓는 것이 나으며, 중국어를 조금 이해하게 되면 칠언절구를 짓는 데 크게 유익할 것이라고 하였다. 그러면서 『노걸대(老乞大)』·『박통사(朴通事)』 등 중국어 학습서를 공부할 것과 중국에 다녀올 것을 권하였다.【柳得恭, 『高芸堂筆記』 「詩以六經三史爲根本」 “君欲爲可傳之道 勿作詩而作歌可也 我東人元不易爲詩 略 解華語 有極妙處 大有益於七絶 然則傳奇又不可不看 老乞大朴通事 又不可不讀 中國又不可不一二番往來” (김윤조, 앞의 논문(2007), 396~397면에서 재인용)】 이희경의 경우에도 중국 음의 중요성을 강조하여 우리나라 사람들이 중국 음을 모르기 때문에 범기(犯忌)하는 것이 많아도 스스로 알지 못한다고 하였다.【李喜經, 『雪岫外史』 권1, 44면 “我國則不識華音 故多皆犯忌 而不自知也”】 이러한 그들의 언급은 음성의 중요성을 강조하는 것이었다.

박제가(朴齊家, 1750~1805)의 다음과 같은 말은 음성언어에 대한 자각과 관심이 어떠한 모습으로 당시 지식인들에게 나타났으며,【박제가의 소리와 글자를 일치시키려는 주장에 대해서는 박수밀, 2007 『18세기 지식인의 생각과 글쓰기 전략』, 태학사, 255~263면의 연구에서 논의된 바 있다. 본 글은 박제가가 글자보다는 소리의 문제를 제기하고 이를 강조하고자 했다는 점을 더욱 부각하여 설명하고자 한다.】 시정여항(市井閭巷)의 이언(俚言)에 대한 발견이 어떠한 방식으로 가능하였는지를 잘 보여준다.

정(情)은 성(聲)이 아니면 도달하지 못한다. 성(聲)은 자(字)가 아니면 행해지지 못한다. 세 가지 것이 하나로 합쳐져서 시(詩)가 된다. 비록 그렇지만 자(字)는 각각 그 뜻을 가지고 있지만 성(聲)은 아직 반드시 언(言)을 이루는 것은 아니다. 이에 시의 도는 오직 자(字)에 속해 있어 성(聲)은 나날이 이에서 벗어난다. 대저 자(字)와 성(聲)이 분리됨은 마치 물고기가 물에서 분리됨과 같고 자식이 어미에게서 벗어남과 같다. 나는 그 생취(生趣)가 나날이 마르고 천지의 이치가 사라질까 두렵다. 대저 고시(古詩) 삼백 편은 또한 오히려 글자가 있으되 그 올바른 성(聲)을 얻을 수는 없다.

情非聲不達 聲非字不行 三者合於一而爲詩 雖然字各有其義 而聲未必成言 於是乎詩之道 專屬之字 而聲日離矣 夫字之離聲 猶魚之離水 而子之離母也 吾恐其生趣日枯 而天地之理息矣 夫古詩三百篇 亦猶有其字 而不得其聲者矣

삼가 생각건대, 옛날에는 언(言)이 나오고서 자(字)가 이루어졌던 까닭에 그 조어허사(助語虛辭)는 모두 곡진(曲盡)한 맛이 있었다. 지금 그 예악형정(禮樂刑政)의 기구와 조수초목(鳥獸草木)의 이름은 모두 이미 파괴되고 흩어져 다시 고증할 수 없다. 비록 가령 지금 사람으로 하여금 삼대(三代)의 선비와 갑자기 서로 만나게 한다면 그 국속(國俗)의 제도와 방음(方音)의 차이는 만이(蠻夷)가 중국(中國)에 들어간 것 정도뿐만이 아닐 것이다.

竊意古者言出而字成 故其助語虛詞 皆能委曲有味 今其禮樂刑政之器 鳥獸草木之名 皆已破壞渙散 不可復攷 雖使今之人 與三代之士卒然而相遇 則其國俗之別 方音之殊 不啻若蠻夷之入於中國矣

그런데도 오히려 또한 절절하게 그 말을 외우고 감탄하여, “이는 진정한 관저(關雎)이요 진정한 아송(雅頌)이다.”라고 말한다. 나는 이는 단지 금인(今人)의 자음(字音)일 뿐 옛날의 원성(原聲)은 아니라고 생각한다. 대저 지금의 이른바 ‘무격(巫覡)의 가사(歌詞)’나 ‘창우(倡優)의 웃음’과 ‘시정여항(市井閭巷)의 리언(俚言)’은 또한 사람들을 감발(感發)·징창(懲創)시키기에 족하다. 아마도 오히려 고시(古詩)의 유의(遺意)가 있어서인가! 그러나 붓을 들어 번역하면 언(言)은 같지 않음이 없겠지만 삭연(索然)히 그 정(情)을 얻지 못하는 것은 성(聲)과 자(字)가 길을 달리하기 때문이다.

而猶且切切然誦其言而咨嗟而詠歎之曰 此眞關雎也眞雅頌也 吾以爲此特今人之字音 非古之原聲也 夫今之所謂巫覡之歌詞倡優之笑罵 與夫市井閭巷之邇言 亦足以感發焉懲創焉已矣 庶幾猶有古詩之遺意歟 然而執筆而譯之 言無不似也 索然而不得其情者 聲與字殊途也 -朴齊家, 『貞蕤閣文集』 권1 「柳惠風詩集序」

박제가는 정(情)은 음성이 아니면 도달하지 못하며 음성은 글자가 아니면 행해지지 못한다고 하였다. 음성과 글자는 서로 떨어질 수 없는 관계인 것이다. 그는 고시(古詩) 삼백 편은 글자가 있지만 올바른 소리를 얻을 수 없다고 하였다. 『시경(詩經)』은 그것을 만들어내었던 사람들의 음성언어로 읽을 때 그것의 깊은 맛을 음미할 수 있는데 지금은 그것이 불가능함을 지적한 것이다. 단순히 그 것의 내용과 의미만을 번역하는 데에만 그치면 『시경(詩經)』의 의미, 즉 문자를 넘어서 있는 음성으로 구현될 때에만 느낄 수 있는 깊은 의미들을 온전히 이해할 수 없게 된다. 이러한 자각은 시정여항(市井閭巷)의 이언(俚言)과 같은 조선의 음성언어가 갖는 가치를 새롭게 사유할 수 있는 단서를 마련해 주었다. 박제가는 무당의 가사나 광대의 웃음, 시정여항의 이언은 또한 사람들을 감발(感發)시키기에 족하니, 이것은 여기에 아마도 ‘고시(古詩)의 유의(遺意)’가 있기 때문일 것이라고 하였다. 고시의 유의란 옛날에 시경 이 사람들을 감발시켰던 그것을 의미한다.

박제가는 이어 무당들의 가사나 배우들의 웃음, 시정여항의 속된 말을 문자로서 번역해 버리면 그 정(情)을 얻지 못하니 이는 음성과 글자가 길을 달리하기 때문이라고 하였다. 한문을 음성으로서 사유하고자 하는 노력이 조선의 고유한 음성언어를 새롭게 인식하는 문제와도 연결될 수 있었던 것이다. 중국 경전이 당대 중국의 음성언어로서 구현되어야 하듯이 우리의 노래는 우리의 음성언어로서 구현되어야 했다.【이러한 문제의식은 김만중의 경우와도 연결되어 있다. 김만중은 天竺의 예를 들어 천축의 讚佛詞는 천 축의 음으로 읽혀져야 그 아름다움을 알 수 있다고 하였다(金萬重(홍인표 옮김), 앞의 책, 388면). 이를 통해 볼 때 자국 음성언어의 가치 발견은 중국어를 포함해서 외부의 언어를 음성적 측면에서 사유하지 못한다면 나오기 어려운 것이었다.】 박제가는 음성은 글자 밖에 있고 그러한 의미에서 ‘상달(上達)’이라고 규정하였다.【朴齊家, 『貞蕤閣文集』 권1 柳惠風詩集序 “文出乎字而聲成於字外 故曰字者下學 而聲者上達”】 글자를 넘어서 있는 음성의 복합적 의미를 표현한 말이다. 그는 음성과 글자의 관련성에 대하여 깊이 사유하면서 사물의 진정한 의미를 구현하는 데 음성이 무엇보다 중요함을 말하고자 하였다. 박제가는 유득공이 자(字)와 성(聲)을 두루 겸비했다고 칭찬하였다.【朴齊家, 『貞蕤閣文集』 권1 「柳惠風詩集序」 “吾友柳惠風之爲詩也 可謂兼至而備美者矣 乃能因字於古而通 聲於今 其形於中而動於外者 若樹出花而鳥自鳴也 不自知其所以然 則聲與字之殊 又不足論矣”】 박제가와 유득공 은 중국어뿐만 아니라 만주어, 몽고어, 일본어 등에 능통했고 방언에 대해서도 깊은 관심을 보였다.【김윤조, 2007 「『高芸堂筆記』 연구」 『大東漢文學』 27, 201~205면 참조.】 이러한 그들의 학문 관심은 그들이 가졌던 어문 인식의 일단을 잘 보여준다.

이처럼 한문체계의 음성언어에 대한 인식은 조선의 고유한 음성언어에 대한 자각과도 연결되어 있었다. 앞서 김만중, 유득공뿐만 아니라 성해응(成海應, 1760~1839)도 정철(鄭澈, 1536~1593)의 「사미인곡(思美人曲)」을 한문으로 번역한 일을 소개하면서 동인(東人)의 가곡(歌曲)을 방음(方音)으로 읽을 때에는 처완감상(悽惋感傷)의 뜻이 분명해지지만 한문으로 번역해버리면 삭막(索漠)해져서 사람들을 감동시키기 어려워진다고 지적하였다.【成海應, 『硏經齋全集』 권1 「思美人曲解」 “鄭松江竄江界作此詞 盖寓戀君之心也 淸陰金先生愛誦之 朝夕輒歌咏 其家兒童亦皆傳誦 坯窩金公以詞賦體譯之 有楚辭九章之音 余又因之以雜歌謠體翻之 然東人歌曲 素無腔調 若和方音讀之 得其悽惋感傷之意 雖婦人孺子 亦能解其旨意 若翻以雅語則殊覺索漠 不能動人”】 이와 같은 음성언어에 대한 인식은 당대 많은 지식인들에 의해서 제기된 『시경(詩經)』의 국풍(國風)이 담고 있던 이념과도 긴밀한 관련성을 갖는다. 이것은 음성언어가 강조된, 곧 여항(閭巷)의 고유한 속어(俗語)를 채록한 것이라는 점에서이다. 이 문제와 관련하여 시조와 위항시를 긍정하고자 한 인물들은 『시경(詩經)』의 국풍이 당대의 민속가요임을 근거로 들면서 자신들의 작업이 갖는 정당성을 강조하였다.【김흥규, 1982 『朝鮮後期 詩經論과 詩意識』, 고려대 민족문화연구소, 187~188면.】 이는 음성언어 문제가 조선의 고유성, 풍토성의 문제와 깊은 관련을 맺고 있음을 보여준다. 유득공은 “국풍(國風)은 후세의 가요(歌謠)나 사곡(詞曲)과 같아서 반드시 독서(讀書)를 한 뒤에야 지을 수 있는 것이 아니”라고 하였다.【柳得恭, 『高芸堂筆記』 「詩以六經三史爲根本」 “其十三國風 多出於民間 此如後世之歌謠詞曲 不必讀書而 後可能也”(김윤조, 2007 「『고운당필기』 연구」 『大東漢文學』 26, 396~397면에서 재인용)】 그러하기에 국풍은 학문적인 보편성보다는 지역정서를 담아낸 풍토성을 강하게 갖지 않을 수 없었다. 결론적으로 음성언어의 자각과 관심은 풍토성, 고유성으로 대표되는 특수성의 문제와 깊은 관련성을 갖는 것이었다.

3. 언문일치(言文一致) 인식의 대두

1) 언문불일치(言文不一致)의 문제 제기

18·19세기 동아시아의 활발한 지식소통과 함께 제기된 언문일치의 문제는 음성언어에 대한 이 시기의 고민과 깊이 연계되어 있었다. 18세기 후반 조선은 청나라로부터 많은 양의 서적들을 들여왔고, 이것은 지식인 사회를 자극했다. 이러한 지적 자극 속에서 다양한 문예사조와 사유들이 생성되었다. 조선의 북학파(北學派)는 이러한 과정 속에서 형성되었다. 그들 이외에도 많은 지식인들은 중국 서적을 탐독하고 중국의 명사들과 교유하려는 모습을 보였다. 지적 네트워크가 국내를 넘어 중국에까지 확산되면서 그들 사이에는 같은 문자를 공유했다는 ‘동문(同文) 의식’과 한 시대를 함께 산다는 ‘병세(並世) 의식’이 형성되는 상황이었다.【이에 대해서는 김영진, 2003, 「朝鮮後期 明淸小品 수용과 小品文의 전개양상」, 고려대 박사학위논문, 75~85면 ; 정민, 2007 『18세기 조선지식인의 발견』, 휴머니스트, 32-33면 참조.】

하지만 그들은 중국인들과 만나는 과정에서 소통의 비효율성을 느끼지 않을 수 없었다. 문자로서 이루어지는 ‘필담(筆談)’은 그들에게 동문(同文) 의식과 병세(並世) 의식이라는 보편주의적 감성을 줄 수 있었지만, 그와 함께 중국과 조선 사이에 엄연히 존재하는 ‘차이’에 대해서도 느끼게 하는 이중적인 계기를 제공했다. 그들은 중국인과 만나는 과정에서 조선의 언문불일치 문제에 대해서 인식하였다.【류준필, 2003 「구어의 재현과 언문일치」 『문화과학』 33, 164면.】 언(言)과 문(文)이 불일치하기에 세세한 감성을 곧바로 표현하는 데 어려움이 많을 수밖에 없었던 것이다.【이에 대해서는 박지원의 다음과 같은 말을 참조할 수 있다. 朴趾源, 『燕巖集』 권14 別集 『熱河日記』 「鵠汀筆談」 “及入皇京 與人筆談 無不犀利 又見所作諸文篇 則皆遜於筆語 然後始知我東作者之異於中國也 中國直以文字爲言 故經史子集皆其口中成語 非其記性別於人也 爲之强作詩文則已失故情 言與文判爲二物故也 故我東作文者 以齟齬易訛之古字 更譯一重 難解之方言 其文旨䵝昧 辭語糊塗 職由是歟”】 동문 의식과 병세 의식이라는 보편주의 관념이 발달하면 할수록 차이에 대한 자각과 이로 인해 발생하는 불편함도 함께 커졌다. 이는 중국인과 음성언어로서 대면하며 자각하게 된 것이었다. 즉 음성언어에 대한 깊은 자각 없이는 언문일치에 대한 의식도 발생하기 힘든 것이었다.

중국 사람들은 음성언어로 말하는 것이 곧 그대로 문장이 되는데 반해서 조선인들은 음성언어와 문자언어가 불일치하므로 불편한 번역의 과정을 거쳐야 하며, 이럴 때 선진 지식의 수용은 그만큼 어려운 것이 될 수밖에 없었다. 그러하기에 그들은 이점을 개선하고자 하였다. 박제가(朴齊家)는 조선의 언문불일치 문제를 다음과 같이 제기하였다.

한어(漢語)는 문자의 근본이다. 천(天)을 곧장 천(天)이라 부르는 것과 같이, 다시 한 번 거쳐서 언(諺)으로 풀이하는 간격이 없다. 그러므로 사물을 이름하는 데 있어서 더욱 분별하기가 쉽다. 비록 글을 모르는 부녀자나 어린아이도 보통 쓰는 말이 모두 문구(文句)가 되며, 경(經)·사(史)·자(子)·집(集)도 입에서 말하는 대로 나 온다. 생각건대 중국은 말로 인해서 글자가 나왔고 글자를 찾아서 말을 풀이하지 아니한다. 그러므로 외국에서 비록 문학을 숭상하고 독서를 좋아하는 것이 중국과 가깝다고 하더라도 종국에는 간격이 없지 아니한 것은, 언어라는 커다란 꺼풀을 벗어버릴 수 없기 때문이다. 우리나라는 중국과 매우 가깝고 성음이 대략 같으니 온 나라 사람이 본국 말을 버린다고 해도 불가할 것이 없다. 대저 그러한 연후에야 이(夷)라는 한 글자를 면할 수 있을 것이며 온 동쪽 수천 리 땅이 스스로 하나의 주(周)·한(漢)·당(唐)·송(宋)나라의 풍기(風氣)를 열 것이다. 어찌 크게 쾌한 일이 아니겠는가! -朴齊家, 『北學議』 內篇 「漢語」

박제가의 이러한 의식은 그가 중국 문물에 벽(癖)이 있다고 할 정도로 심취했던 것에도 이유가 있을 것이다.【 洪吉周, 『縹礱乙懺』 권14 「睡餘演筆 下」 “楚亭癖於北學”】 하지만 『북학의(北學議)』에 흐르는 ‘중국의 문물을 적극 받아들여 조선의 현실을 개선해야 한다’는 논조를 이해할 필요가 있다. 박제가의 이러한 말은 중화주의에 근원한 중세 보편주의적 시각에서 보면 커다란 문제를 야기하는 것은 아니었다. 조선의 풍속을 주(周)·한(漢)·당(唐)·송(宋)나라 수준의 중화 문화로 변모시키고자 하는 것은 중화를 내면화한 조선의 지식인들 대부분이 원칙상 공유하는 목표였기 때문이다.

이러한 시각에서 볼 때, 박제가의 언급은 조선의 언문불일치 문제를 해결하기 위한 다양한 방편 속에서 나온 말로 볼 수 있다.【언문불일치에 대한 자각은 柳馨遠(1622~1673)에게서도 발견된다. 하지만 시대사조로서 언문불일치에 대한 자각이 폭넓게 자각되는 것은 18세기 후반에서 19세기 전반기라고 할 수 있다. 유형원은 세종이 鄕語 사용을 금지하고 漢語 중심의 언문일치를 이룩하려고 하였으나 실패하였다고 하면서 華語를 배워 익힐 것을 강조하였다. 『磻溪隨錄』 권25 續篇上 「言語」 “本國言語文字 旣爲二途 東方諺文 亦有音無義 政事經學以及事物名數 多礙滯難通 至於事大之際 國家機務 徒憑舌人 是豈小事哉 夫人聲之輕重遲疾 風氣 所拘 固有不同者 東方之音 輕淸而淺促 然中國之地 四方之人 亦奚必均齊哉 唯其同其音 而一其語 語之而 無不通 是則天下之人 無有所異也 昔我莊憲大王一新百度 有意於是 旣設承文院 令文官始出身者 必習漢語 吏文 又撰四聲通攷 以卞其音 又令凡百名物 皆稱以漢語 至今尙有傳習者 然日用言語 仍其鄕談 故衆楚一 齊之勢 不能漸變 而終至還廢 今則文官之通漢語者 絶無矣 如欲떡先王之志 而變夷爲夏 卽民間言語 縱難 一變 凡諸文字 皆從華音 士子所習經書諺解 一以洪武譯音 使之講誦 如此則言語雖異 字音則同也 如未能 然 則京外學校之士 必使本經外 依上式講習 漢語稍待能通 然後陞次 而凡在五品以下官 皆令歲一試講 以升降其資 可也”】 박지원(朴趾源)과 이희경(李喜經) 또한 박제가와 비슷한 맥락에서 조선의 언문불일치 문제를 제기하였다.

중국은 글자로 인하여 말을 익히게 되고 우리나라는 말로 인하여 글자를 익히게 된다. 중화와 이적의 구별은 여기에 있다. 그 이유는 곧 말로 인하여 글자를 익히게 되면 말은 말대로 글자는 글 자대로가 되어 가령 天字를 읽을 때 ‘하늘 천’(漢捺天)이라고 하면 이 글자 이외에 다시 일종의 난 해한 언(諺)이 있게 되는 것과 같다. 어린아이가 이미 ‘하늘’이 무슨 말인지 모르는데, 또한 어찌 천자(天字)를 알 수 있을 것인가!

中國因字入語 我東因語入字 故華彛之別在此 何則 因語入字則語自語書自書 如讀天字曰漢捺天 是字外更有一重難解之諺 說郛 有鷄林類事 天曰漢捺也 小兒旣不識漢捺爲何語 則又安能知天乎 -朴趾源, 『燕巖集』 권40 別集 『熱河日記』 「避暑錄」

박지원 또한 박제가처럼 조선의 언과 문이 불일치함으로써 나타나는 불편함에 대해서 인지하고 있었다. 이러한 언문불일치의 불편함을 인지한 박지원은 이어 “실상 중국에서는 부인이고 어린 아이 할 것 없이 문자로 말을 삼고 있으므로 비록 눈으로는 ‘丁字’도 모르지만 입으로는 봉황 새를 읊조리니 경(經)·사(史)·자(子)·집(集)이 그들에게는 보통 말이다”【朴趾源, 『燕巖集』 권40 別集 『熱河日記』 「避暑錄」 “其實中國婦人孺子 皆以文字爲語 故雖目不識丁 而口能吐鳳 經史子集 乃其牙頰間恒談也”】라고 하면서 중국의 언문일치를 부러워하였다. 그러면서 자신의 계집종 사례를 들어 중국말이란 그리 어렵지 않다고 하였다.

내 집에는 일찍이 아주 어리석은 계집종이 있었는데, 마땅히 떡을 얻어야 할 상황인데 다른 음식을 얻으면 이를 기뻐하고 감사하며 말하기를, “파촉(巴蜀) 또한 관중(關中)이지요”라고 했다. 이는 본래 항간에 돌아다니는 속담으로 계집종은 본래 파촉과 관중이 어딘지 몰랐고, 단지 이것이 피차(彼此)의 차이가 없는 경우에 해당한다는 것만을 인지했다. 이를 통하여 비로소 중국말이 그렇게 어렵지 않고 반드시 정현(鄭玄)의 집 여종들을 천고(千古)에 없다고 쳐줄 것도 없음을 알 수 있었다.

余家小婢甞至迷當得餠而獲他餌 喜謝曰 巴蜀亦關中 此本紙牌行語 婢本不識巴蜀關中 而但認是爲彼此無異則當矣 始知華語非難 而未必鄭婢擅雅千古也 -朴趾源, 『燕巖集』 권40 別集 『熱河日記』 「避暑錄」

위에서 정현의 집 여종들을 천고(千古)에 없다고 쳐줄 것도 없을 것이라는 말은 정현의 집 여종들 이 모두 시를 이야기할 수 있었다는 것을 세상에서 미담으로 여겼다는 고사를 의식한 말이다. 박지원은 자신의 계집종이 파촉과 관중이 어딘지 알지 못하지만 이 말을 어떤 상황에서 사용할지는 정확히 아는 것을 보고서 중국말이 그렇게 어려운 것이 아님을 알았다고 하였다. 이는 천자(天字)에 ‘하늘’이라는 설명을 붙일 필요 없이 천(天)을 그대로 천(天)으로 인식하듯이 ‘파촉도 관중’이라는 말 또한 어떠한 부가적인 설명 없이 곧장 이해하는 것을 두고 한 말이다. 그럴 때 중국어는 그렇게 어려운 것이 아니었다. 박지원의 이러한 논리를 따라가 보면 박지원 또한 박제가와 꼭 같지는 않다고 하더라도 조선의 언문불일치 문제를 결국 중국어를 통하여 해결하려는 입장을 가졌 던 것은 아닌가 생각된다.【이것은 박지원이 박제가의 『北學議』에 써준 서문에서도 그러한 면을 엿볼 수 있다. 『燕巖集』 권7 別集 鍾北小選 「北學議序」 “試一開卷 與余日錄 無所齟齬 如出一手 此固所以樂而示余 而余之所欣然讀之三日而不厭者也 噫 此豈徒吾二人者得之於目擊而後然哉 固嘗硏究於雨屋雪簷之下 抵掌於酒爛燈灺之際 而乃一驗之於目爾 要之不可以語人 人固不信矣 不信則固將怒我 怒之性 由偏氣 不信之端 在罪山川” 박지원은 『북학의』가 자신들의 오랜 연구와 토론의 결과로 나온 것임을 밝히고 있다.】 같은 북학파의 일원이었던 이희경(李喜經) 또한 조선의 언문불일치를 커다란 불편으로 여겼고,【李喜經, 『雪岫外史』 권1, 41면 “余初入中原 … 雖婦人女子 出口之言 皆是文也 豈有言與文之異致哉 且其 言也 五音分明 轉起落之際 自有條理 又有兩音雙聲 非但用之於言也 施之u絃鐘鼓 無不吻然諧和 是其 天地正音 自有其音也 我國則不然 言與文各殊 則不可不文有其義 而文之音 又與中國不同 雖有四聲之不混 而一韻之內 字音互異 又無雙聲兩音之文 果未知何世何人創得文音 而有此乖譌也”】 이를 극복하기 위하여 중국의 음을 배워야 함을 역설하였다.【李喜經, 『雪岫外史』 권1, 42면 “今若欲學中國丕變風俗 莫如先解華音而餘皆自化矣”】 그도 박제 가·박지원과 같은 생각을 가지고 있었던 것이다.

그 밖에 이유원(李裕元, 1814~1888)의 경우에도 김창업(金昌業, 1658~1721)의 말을 빌어서 중국말은 비록 일상적인 대화나 시골사람의 말이라고 하더라도 시문에서 벗어나지 않는다고 하면서 중국의 언문일치를 부러워하였다.【李裕元, 『林下筆記』 권35 「薜荔新志」 “金老稼齋 燕行 見一店曰 何在窮僻處乎 其主女笑曰 花香蝶自來 華 語 雖常談俚語 不出於文 故無識村女之問( 皆如是 至於官話 尤是文字之解 各省中 福建話不好云”】 그는 현토(懸吐)하는 것이 한문의 습득을 더욱 어렵게 하고 있다고 말하기도 하였다.【李裕元, 『林下筆記』 권34 「華東玉糝編; 讀書兼方言」 “我國讀書之法 音義外 又添方言一事 每句讀下 輒以方言收聲 此所謂吐也 是以經傳皆有諺解 其功倍於中國 此所以學業成就者難矣”】 이는 한문을 중국인처럼 학습해야 한다는 주장이었다.【이에 대해서는 柳得恭도 지적하였다. 『古芸堂筆記』 권5, 「鄕語半華語半」, 178면 “讀書亦然 章句之外 別作剩音 謂之吐 兢兢遵守 不敢差誤 似源於薛弘儒候 以方言解經也 在新羅以上 初學經史時 則或可也 今不 必然”】 이와 비슷한 의식은 이항로(李恒老, 1792~1868)에게서도 보였다. 그는 토음(土音)은 우리의 음이며 언어(言語)는 중국의 음인데 토음을 통하여 언어를 배우고 언어를 통하여 문장(文章)을 배우니 이것이 우리의 문장 습득이 어려운 이유라고 하였다.【李恒老, 『華西集』 附錄 권5 「洪大心錄」 “我國人語 只是土音 不成言語” ; 李恒老, 『華西集』 附錄 권6 「柳基一錄」 “土音是我國音 言語是中國言 自土音學言語 自言語學文章 故我國人文章甚難”】 조선의 언문불일치 문제를 해결하고 중국으로부터 효율적으로 선진문물을 수용하기 위한 방편으로 제기된 박제가의 전면적인 한어(漢語) 사용 주장은 현실적으로 불가능하다는 것과 함께 중화를 지향하던 지식인들에게도 다음과 같은 심각한 문제를 야기할 수 있었다. 그것은 중국의 현재 음이 과연 하(夏)·은(殷)·주(周) 시대의 이상적인 정음(正音)인가 하는 것이었다. 그것이 정음이 아니라면 그것이 구현해 내는 중화문물은 허위가 될 수도 있었다. 박제가 또한 이 문제를 의식해서 “중국과 같지 않으면 음이 옛 것이라도 소용이 없다”고 했으며, “옛 음의 변화는 음운학자에게 맡기면 된다”고 하여 이러한 예민한 문제들을 피해가려고 했다.【朴齊家, 『北學議』 內篇 「漢語」 “不與中國同 則音雖古而無用 但令文與話 爲一足矣 若夫古音之變 付之一 韻學者之考證 可也”】 그에게는 일단 이상적인 중화를 구현한다는 명분보다는 부국(富國)이라는 현실적 목적이 좀더 강했다고 할 수 있다.

박제가·박지원 등의 언문일치 주장과의 연장선상에서, 한문을 통하여 세계의 보편적인 언어 체계를 구축할 수 있다는 의견도 활발히 제시되었다. 최한기(崔漢綺, 1803~1877)의 경우에는 한문 중심의 세계 문자체계를 구상하였다【崔漢綺, 『神氣通』 권1 體通 「四海文字變通」 “勢將使寡效衆 使散效聚 則西域난國同行華夏文字 而音則雖 異 字義宇形同則可以通行 且英華堅夏兩書院專事翻譯 則西國之效華夏易 使華夏變西文難 是非可以彼善乎 此此善乎彼論之也 惟取其同文通行之義也 西方난國或有斯意者耶 雖非一年二年之所成 將有俟於後世”】. 이러한 의식의 연장선상에서 박규수(朴珪壽, 1807~1876)는 서양 사람들이 한문을 습득하고 공부하는 것을 높이 평가하기도 하였다. 그는 서양인들이 말라카와 싱가포르에 각각 영화서원(英華書院)과 견하서원(堅夏書院)을 세우고 『논어(論語)』와 『효경(孝經)』 등 유교경전을 수입·번역하고 있는 사실을 들면서 이 세계 어느 곳의 인류이든지 같은 문자를 쓴다면 오랑캐도 중화로 변할 것이라고 하였다.【김명호, 2008 『환재 박규수 연구』, 창비, 391~392면.】 그들은 한문체계의 확산을 전망하고 있었던 것이다. 이는 18세기 후반 중국어 중심의 언문일치 인식의 연장선상에서 이해할 수 있다.

여성과 아동을 중심으로 언문(諺文)을 문자로서 인식하고자 하는 경향이 조선후기 들어 확산되어 갔지만, 여전히 지식인들은 한문을 중심으로 하는 문자체계를 구상하고 이를 통하여 언문일치의 필요성을 느끼는 경우가 많았다. 중요한 문제는 한문(漢文)이냐, 언문(諺文)이냐가 아니라 비로소 언문일치의 필요성이 적극적으로 인식되기 시작했다는 사실이다. 한문이 단순히 문자로서만 사유될 때에는 언문일치의 필요성과 언문불일치의 문제점을 심각하게 인지하지 못했다. 하지만 한문체계에 음성의 문제가 매개되면서 지식인들은 조선의 언문불일치를 지식소통의 커다란 장애로서 느끼게 된 것이다. 그들은 중국에서 중국인들의 음성언어가 바로 문자화되는 과정을 목도하면서 조선의 언문불일치 현실을 적극적으로 자각하기 시작하였다.

그들의 이러한 한어(漢語)를 통한 언문일치 주장은 앞서 언급했듯이 중세 중화주의적 시각에서 볼 때에는 이해되는 바가 있었다. 중화의 음성을 온전히 구현해 내는 것은 그들이 구상한 중화주의 체계를 이룩하는 데 필수불가결한 사항이었기 때문이다. 그들이 한어(漢語)를 평상시 사용하면서 중국의 원래 음을 따르고자 한 것은 그들이 지향하는 이러한 구상과 밀접한 관련성을 갖는 문제였다. 이 문제는 원칙적으로 많은 지식인이 동의하는 문제였으며, 북학파 지식인들의 경우 좀더 적극적으로 이러한 문제를 제기한 것으로 볼 수 있다.

박제가의 주장이 현실화되지 않았기 때문에 한어(漢語)를 통한 언문일치의 결과가 어떠한 방향으로 나타났는지는 현재로서 짐작할 수 없다. 하지만 설사 이것이 현실화되었다고 하더라도 중국과는 같이 되지 않았을 것임은 자명하다. 앞서 언급했듯이 음성언어는 본질적으로 균질화·동일화되기 어렵기 때문이다. 이는 각 지역의 다양한 방언을 가지고 있었던 당대 중국의 언어환경을 보 아도 분명한 사실이다. 그러한 점에서 볼 때 아마도 중국과는 구별되는 조선식의 한자음과 언어 구사가 발생하였을 것이다. 조선전기 『동국정운(東國正韻)』을 통하여 중국과는 다른 조선식 한자음의 표기 체계가 강구되는 것은 이것의 증거가 될 수 있다. 『동국정운(東國正韻)』이 중국음을 그대로 사용하지 않고, 조선식의 한자음 체계를 구하고자 한 것은 음성이 갖는 이러한 고유한 특성 때문이었다.【이에 대해서는 다음 『東國正韻』의 서문을 참조할 수 있다. 『東國正韻』 序(大提閣 영인본, 3면) “夫音非 有異同 人有異同 人非有異同 方有異同 盖以地勢別而風氣殊 風氣殊而呼吸異 東南之齒脣 西北之頰喉是已 遂使文軌雖通 聲音不同焉 矧吾東方表裏山河 自爲一區 風氣已殊於中國 呼吸豈與華音相合歟 然則語音之 所以與中國異者 理之然也 至於文字之音 則宜若與華音相合矣 然其呼吸旋轉之間 輕重翕闢之機 亦必有自 牽於語音者 此其字音之所以亦隨而變也”】 이처럼 박제가가 음이 중국과 같지 않다면 소용이 없다고 했지만, 현실적으로 온전히 중국과 같이 되기는 불가능한 것이었다. 오히려 당대에 조선의 한자음을 정음(正音)으로 규정하고 새로운 기준으로 설정하고자 하는 움직임까지 이 시기 있었던 것을 보면【이 문제에 대해서는 조성산, 앞의 논문, 90~99면.】 언문일치는 변형된 보편성의 영역으로 나아갈 소지가 다분히 있었다. 중국어를 그대로 우리말로 삼고자 할 때, 불가피하게 중국 어느 시대의 언어와 음성을 이상시하여 구현할 것인가 하는 논쟁이 일어날 수밖에 없는 것이다. 이는 종국에는 중국을 상대화하는 방향으로 흘러갈 수밖에 없는 일이었고 어떠한 방식으로 결론이 나든 조선만의 언어 체계라는 변형된 보편성, 즉 새로운 특수성의 영역으로 옮겨갈 소지가 있었다. 여기에 언문일치 문제가 보편성의 강조인 듯 보이지만 다시 특수성의 문제로 귀속되는 이유가 있다. 이후 살펴볼 물명(物名) 유서(類書) 편찬은 이 시기 언문일치 문제의식의 부분적인 결과물이다. 물명 유서의 편찬과 그 결과물들은 음성언어의 문제가 어떻게 특수성의 영역으로 귀결되는지를 잘 보여주었다.

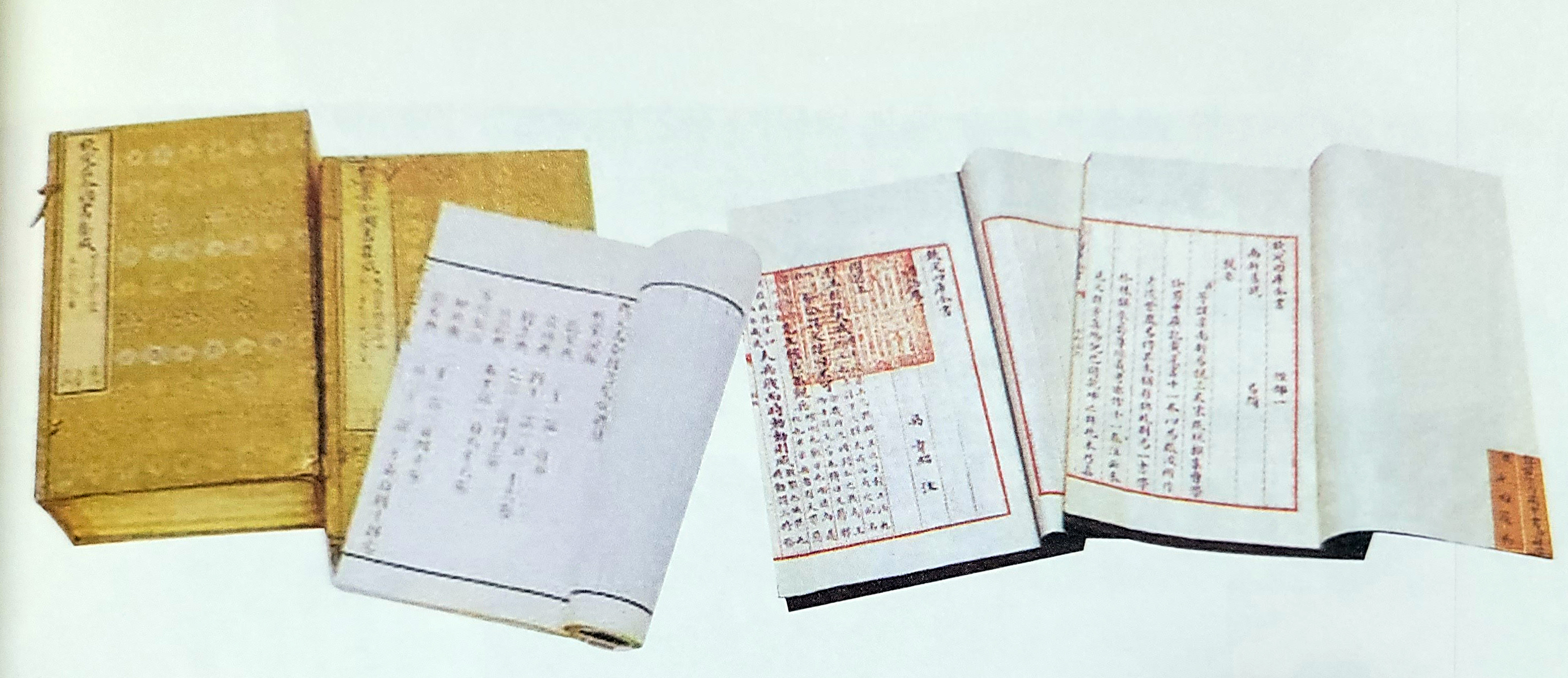

2) 물명(物名) 유서(類書)의 편찬

18세기말과 19세기 초엽에 들어서면서 많은 물명(物名) 유서(類書)들이 편찬되었다.【홍윤표, 1988 「十八·九世紀의 한글 類書와 實學-특히 ‘物名攷’類에 대하여-」 『동양학』 18, 481~483면 참조.】 『물명고(物名攷)』, 『청관물명고(靑館物名攷)』, 『재물보(才物譜)』, 『물보(物譜)』, 『광재물보(廣才物譜)』, 『시명다식(詩名多識)』 등 다양한 물명(物名) 유서(類書)들이 만들어졌던 것이다. 이러한 유서의 등장 배경에는 당시 유행한 명물도수지학(名物度數之學) 등의 영향 관계를 우선 상정해 볼 수 있다.【李晩永, 『才物譜』 序(金允秋), (아세아문화사 영인본, 3면) “吾友李成之 才高學博 老猶不懈 病世之學士 以名物度數爲不急 而卒然有所値 齎恨於固陋者有之”】 하지만 더욱 본질적으로 유서의 편찬에는 언문불일치 속에서 야기된 언어 구사의 어려움이 중요한 배경이 되었다. 다음은 이를 잘 보여준다.

중국의 언어는 문자와 다름이 없다. 우리나라는 곧 언어와 문자가 판연히 서로 상관하지 않아 조석(朝夕)으로 항상 칭하는 바와 기용의식(器用衣食) 가운데 쉽게 알 수 있는 것을 왕왕 문자로서 쓸 수 없는 것이 있고 또한 그 뜻에 어두워 혼용하는 경우도 있다. 작문(作文)이 비록 아름답다고 하더라도 오히려 고 루함을 면하기 어렵다. 그러므로 성문(聖門)의 공부(工夫)는 또한 격물(格物)에서부터 시작하여 종국에는 평치천하(平治天下)의 커다람에 이른다. 그러니 문장을 구하고자 하는 자는 명물도수의 상세함에 있어서 깊은 공부를 하지 않을 수 없는 것이다. -홍우건(洪祐健), 『원천집(原泉集)』 권5 「담문(談文)」

홍우건(洪祐健, 1811~1866)은 중국의 음성언어는 문자와 다름이 없지만 우리는 음성언어와 문자가 불일치하여 일상적인 소소한 단어들을 문자로 옮기지 못하는 것이 많다고 하였다. 언문불일치가 표현의 한계를 야기한 것이다. 이러한 점은 정약용(丁若鏞, 1762~1836)의 『물명고(物名攷)』 서문에서도 확인할 수 있다.

위의 『죽란물명고(竹欄物名考)』 1권은 내가 편집한 것이다. 중국(中國)은 말과 글이 일치하므로 한 물건을 입으로 부르면 그것이 바로 문자가 되고, 한 물건을 문자로 쓰면 그것이 바로 말이 된다. 그러므로 이름과 실재가 서로 어긋나지 않고 아언(雅言)과 속언(俗言)이 구별되지 않는다. 우리나라는 그렇지 않다. 시험삼아 마유(麻油) 한 가지를 논하더라도, 방언으로는 참기름(參吉音)이라 하고, 문자(文字)로는 진유(眞油)라고 하는데, 사람들은 오직 ‘진유’라고 하는 것이 아언(雅言)인 줄만 알고, 향유(香油)ㆍ호마유(胡麻油)ㆍ거승유(苣蕂油) 등의 본명(本名)이 있는 줄은 모른다. 또 어려운 것이 있다. 내복(萊葍)은 방언으로 무채(蕪尤菜)라고 하는데, 이것은 무후채(武侯菜)의 와전임을 모르고, 숭채(菘菜)는 방언으로 배초(拜草)라고 하는데, 이것은 백채(白菜)의 와전임을 모른다. 이런 예로 말하자면 중국에서는 한 가지만 배워도 이미 족하지만, 우리나라에서는 세 가지를 배워도 오히려 부족하다. 내가 물명(物名)을 편집하는 데 있어서는 본명(本名)을 위주로 하고 방언으로 해석하여, 유별(類別)로 정리하고 모은 것이 모두 30엽(葉)인 데, 누락된 것도 반이 넘는다. 그러나 규모는 이제 정해졌으니, 아마 아이들이 이를 이어서 완성할 수 있을 것이다.

右竹欄物名攷一卷 余所輯也 中國言與文爲一 呼一物便是文 書一物便是言 故名實無舛 雅俗無別 東國則不然 試論麻油一種 方言曰參吉音 文字曰眞油 人唯知眞油之爲雅 而不知有香油胡麻油苣蕂油等本名也 又有難者 萊葍方言曰蕪尤菜 不知是武侯菜之訛也 菘菜方言曰拜艸 不知是白菜之誤也 由是言之 中國學其一已足 東國學其三猶不足也 余爲輯物名 主之以本名 釋之以方言 類分彙輯 共三十葉 其漏者過半 然規橅旣立 庶兒曹繼而成之 -丁若鏞, 『與猶堂全書』 第一集 詩文集 권14 「跋竹欄物名攷」

이를 통하여 언물불일치 문제로 야기된 표현상의 한계를 해결하기 위하여 각종 어휘 관련 서 적들이 편찬되는 정황을 포착할 수 있다. 이로써 보면 당시 물명 유서의 편찬에 대한 관심은 한 문을 원활하게 구사하기 위한 방편으로 활용되는 측면이 강했다. 언문불일치를 해결하기 위하여 어휘에 대한 관심이 증대되어 갔고 이는 그들이 지향했던 한문체계의 완결과 깊은 관련성을 가졌던 것이다. 다음 이유원의 언급에서 이러한 사실을 다시 한 번 확인할 수 있다.

우리나라에서는 천문(天文), 지리(地理), 신체(身體), 복용(服用), 궁실(宮室), 초목(草木), 조수(鳥獸), 충어(虫魚) 등을 모두 방언(方言)으로 부른다. 그러므로 글을 대하면 당황하여 하나로 하지 못해 실로 ‘글은 글대로 말은 말대로’라는 탄식이 있으니 천자(天字)의 경우 ‘하날’이라고 주(注)를 내는 따위가 바로 이것이다. 유산(酉山) 정학연(丁學淵)이 『물명고(物名攷)』를 편찬하였는 데, 그 예는 마치 불서(佛書)를 당나라 방융(房融)이 필수(筆受)한 것과 같으니 피리를 재보거나 쟁반을 두드려 보는 병통은 면하였다.

我國於一切天文地理身體服用宮室草木鳥獸虫魚之名 皆以方言呼之 故臨文惝怳 莫之歸一 實有書自書言自言之歎 如天字 注河湦之類是也 丁酉山學淵 纂物名攷 其例 如佛書之房融筆受 免有揣籥叩槃之病 -李裕元, 『林下筆記』 권33 「華東玉糝編 ; 方言」

이유원은 우리나라 사람들이 천문, 지리, 신체, 복용 등 일상의 생활용어들은 방언으로 불러서 ‘한문화’ 시키지 못하여 ‘말은 말대로이고 글은 글대로’라는 탄식이 있다고 하였다. 그는 이러 한 말과 글의 이원적 상황을 개선하고자 『물명고(物名攷)』와 같은 서적들이 편찬되었음을 언급하였다.【이러한 모습은 柳得恭에게서도 보인다. 유득공은 農器의 俗名을 한문으로 번역하는 글에서, ‘지금 풍속에 매일 사용하는 농기계를 모두 方言으로 불러서 막상 글을 쓰고자 할 때에는 어느 글자를 써야할지 몰라 하는데, 우연히 『農政全書』를 보고서 십칠종을 訓譯하여 아이들에게 주었다고 하였다. 柳得恭, 『古芸堂筆記』 권5 「農器俗名譯」, 201면 “今俗日用器械 皆以方言呼之 臨文茫然不知其用何等字 偶閱農政全書 訓譯十七種 以授兒輩”】 이를 통하여 일상생활용어에서는 방언을 사용하고, 학문과 외교에서는 한문을 사용하는 이중언어체계를 교정하고자 물명(物名) 관련 어휘서들이 활발히 편찬되고 있었음을 알 수 있다. 이는 겉으로 보면 분명히 한문체계의 확장이었다. 박제가의 다음과 같은 말은 이러한 물명 유서의 편찬이 가졌던 정치적·사회적 의미를 명료하게 보여주었다.

조종조(祖宗朝)에 한어(漢語)를 교습시키고, 조회할 적에 본국 말을 금하는 패(牌)까지 설치하였다. 더욱이 백성들로 하여금 한어(漢語)로 소송하게 하였으니, 어찌 다만 중국과 교빙(交聘)하는 데에 통용하는 말로써 이용하려는 것뿐이었는가! 대개 장차 크게 한 번 해보려는 것이었는데, 미처 다 변화시키지 못하였던 것이다.

祖宗朝敎習漢語 朝會設禁鄕話牌 令民以漢語入訟 豈但爲交聘通話之用而 已哉 蓋將大有爲而未盡變也 -朴齊家, 『北學議』 內篇 「漢語」

박제가는 조종조에 중국어를 단순히 외교 목적뿐만 아니라 조선의 일상생활에까지 확장시켜 중국과 다를 바 없는 중화문명 국가를 이루려 하였다고 언급하였다. 이러한 박제가의 언급은 물명 유서의 편찬이 의도한 목적과도 일치하는 것이었다. 언문불일치 문제를 해결하고 일상생활에까지 한문의 사용을 확장하여 명실상부한 중화문명의 국가를 이룩하려고 하는 것이 당시 물명유서 편찬의 주요한 목적이었던 것이다. 『물보(物譜)』를 편찬한 이재위(李載威, 1745~1826)가 한문 어휘 사용의 일상성을 강조한 것은 이러한 측면을 잘 보여주었다. 그는 구체적인 사례들을 들어서 한문 어휘를 잘 알지 못할 경우 일상 생활에 많은 장애가 따름을 강조하였던 것이다. 예컨대, 그는 음식 관련 어휘들과 예 관련 용어들을 정확히 모를 경우 겪게 되는 불편함을 언급하였다.【李載威, 『物譜』 序(동문사 영인본, 1-2면) “苟名物之不明 則不獨金根杖杜之差 貽笑萬代 或錯餌伏神 誤食 者有焉 所以資生者 反以殘生可不愼歟 夫衣食者 人生之大端 故吉凶之禮 奉生送死之際 亦不出冠婚燕 響襲殮祭奠之間 苟不講於?爵肴羞冠服堂室制制 則禮無所措矣”】

이처럼 일상생활의 어휘들까지 한문체계 속에 포섭하고자 하는 것은 이 시기 중화문명을 내면화하고자 하는 노력이 어떠한 모습으로 나타나고 있었는지를 보여준다. 기존에는 정치와 문헌·제도 부분이 중심이었던 유서(類書)가 이 시기에 오면 일상생활의 물명(物名)에까지 확장되었던 것은 이러한 변화된 세태의 반영이었다.【앞서 홍윤표의 연구는 ‘物名攷’類의 유서들이 실생활에 필요한 物名에 한하여 標題項을 선택하고 있음을 지적하였다. 홍윤표, 앞의 논문, 486면.】 하지만 이러한 부분은 비록 결과적이기는 했지만, 한편으로 기존 한문체계의 위상이 변화하고 있었음을 보여주는 것이기도 하였다. 왜냐하면 물명 유서의 편찬은 한문 중심의 언문일치 의식으로서 일면 한문체계의 확장처럼 보이지만, 그러한 측면으로만 볼 수 없는 정황들이 곳곳에서 발견되었기 때문이다. 이는 다음 두 가지 측면에서 그러했다.

첫째, 일상생활용어에까지 한문이 침투하는 것은 곧 한문의 위상이 변화하는 것을 의미하였다. 학문과 외교 등의 문자로서 존재하던 한문이 이제 일상 생활에까지 들어오고 그러한 과정에서 한문은 예전에 누리던 지위와는 다른 차원의 위상이 요구되었다. 다시 말해서 예전 학문과 외교의 언어로서의 한문이 일상생활 용어로 들어가는 것은 한문체계의 확장인 동시에 한문체계의 권위가 기존과는 다른 방향으로 전개될 것임을 시사하는 것이었다.【여기에서 신성로마제국의 Charles 5세가 말한 다음과 같은 말을 상기할 필요가 있다. “I speak Spanish to God, Italian to women, French to men, and German to my horse”(이 문장은 박순함, 앞의 논문, 63면에서 재인용) 이는 중세시대에 언어가 사용되는 대상과 영역이 각각 존재했음을 시사해 준다. 이를 통하여 볼 때, 방언으로 영위되던 일상생활에 한자를 사용한다는 것은 언어생활에 많은 변화를 야기할 수밖에 없는 일이며 그 언어가 가지는 권위에도 상당한 정도의 변화를 불가피하게 가져올 수밖에 없었다.】 이는 ‘일상성’이 의미하듯이 그 권위는 기존에 비해서 불가피하게 반감될 수밖에 없었다. 또한 한자가 조선의 일상 생활용어들을 구현하는 과정에서 불가피하게 중국에 없는 조선식 한자가 나올 수밖에 없었다. 이 시기에는 이옥(李鈺, 1760~1812)의 경우에서 보듯이 조선식 한자도 당당히 중국의 한자체계에 포함될 수 있다는 자부가 생겨났다.

일찍이 『강희자전(康熙字典)』을 보니 玏字가 실려 있었는데, 이에 대해서 ‘조선 종실의 이름’이라고 하였다. 또한 畓字가 있었는데 “고려 사람들의 수전(水田)을 칭한다”라고 하였다. 우장주(尤長洲=尤侗)의 악부(樂府)에는 아국(我國)의 속어(俗語)를 많이 일컬었다. 그러니 자네는 어찌 훗날 중원에서 널리 채집하는 자가 내가 일컬은 물명(物名)을 기록하고 주석하여 조선(朝鮮)의 경금자(絅錦子)가 말한 것이라고 하지 않을지 알겠는가! 우습도다! -이옥(李鈺), 『예림잡패(藝林雜佩)』 이언인(俚諺引) 삼난(三難)

이옥은 강희자전 에 보이는 玏字와 畓字는 모두 조선과 고려의 한자라고 하면서 우장주(尤長州)의 악부(樂府)에는 아국(我國)의 속어(俗語)를 많이 일컬었으니 훗날 중국에서 널리 채집하는 자가 자신이 말한 물명(物名)을 기록하여 조선의 경금자(絅錦子=이옥)가 말한 것이라고 하지 않겠는가 하였다. 이옥은 조선의 사물 들을 한자화 하는 과정에서 조선식의 한자도 중국의 한자와 대등한 지점에서 파악될 수 있는지 위를 얻게 되었음을 인지하고 이를 과감하게 인정하고자 한 것이다. 이것은 한자의 탈중심화가 진행되고 있었던 상황들을 보여주며 바로 이전 세대인 유득공이 조선의 속자(俗字)를 부정적으로 파악한 것과는【柳得恭, 『古芸堂筆記』 권3 「俗字」, 309면 참조.】 구별되는, 이에서 한 단계 발전한 것이었다. 이옥뿐만 아니라 홍길주(洪吉周, 1786~1841) 또 한 太, 木, 畓, 娚妹, 媤家 등 조선식 한자 표현에 대해서 비리하게 여길 필요가 없다고 하였다.【洪吉周, 『孰遂念』 第15觀 「擧業念界」 “今之以黃豆爲太 以棉布爲木 以準爲丁 以挺爲臿 田沓之沓 有𩑠之𩑠 娚妹之娚 媤家之媤 以至于右謹陳所志矣段 使道分付內辭緣等語 俱用之於高文大冊碑碣序記 何不可之有”】 이제 한자는 중국만이 독점하는 것이 아니라 조선도 그에 대한 일정한 지분을 가질 수 있는 것이었으며, 우리 주변의 일상 용어들을 친근하게 설명할 수 있는 언어가 되어갔다. 이는 19세기 전반 일어난 중요한 인식의 전환이었다.

둘째, 한문과 조선의 고유 언어들을 대응하는 과정에서 언문이 상당 부분 활용되고 있었다는 점에 주목할 필요가 있다. 『물명고』의 경우 많은 부분 언문으로 주석을 달았고, 나아가 한자보다 언문을 기준에 두고 분류한 최초의 문헌인 『언음첩고(諺音捷考)』가 나오기도 하였다.【홍윤표, 앞의 논문, 488~489면.】 이처럼 한문 어휘들을 설명하는 과정에서 언문이 적극 활용되고 있었던 것이다.【그러한 교섭과정은 한자와 언문의 대응을 통해서 언문을 통한 세계의 표현도 가능하다는 것을 의미할 수 있었다. 이에 대해서는 류준필, 2008 「근대 계몽기 어문현실과 정약용: 조선후기 어문인식의 근대적 굴절 양상 연구 서설」 『흔들리는 언어들』(임형택 외 엮음), 성균관대 대동문화연구원, 193면 참조.】 조선의 고유한 소소한 것들을 한문체계 안으로 포섭시키는 과정에서 기존과는 대별되는 한문과 언문의 교섭이 활발히 이루어진 모습을 짐작해 볼 수 있다. 언문이 모국어인 한, 언문을 통하여 한문을 체득할 수밖에 없었고 이 시기 한문을 통하여 언문을 포섭하고자 하는 과정에서 언문과 한문의 교섭은 이전과는 비교할 수 없이 활발해졌다. 그 과정에서 한문으로 온전히 전달될 수 없는 조선의 고유한 영역들이 발견되기도 하였다. 정동유의 다음과 같은 말은 그러한 상황이 어떻게 나타나고 있었는지를 보여준다.

대저 개나리가 신이(辛夷)가 된 것도 이미 뜻밖인데, 지금 개나리와 이름이 같은 물건도 아울러 신이라고 이름하니 어찌 정말 뜻밖의 일이 아니겠는가! 이미 물명(物名)에 대하여 몽매하기가 이와 같다면 차라리 언문(諺文)으로 쓰는 것이 어찌 잘못을 줄이는 방법이 아니겠는가! -鄭東愈, 『晝永編』 二

정동유는 물명(物名)을 한자로 표기하는 데 어려움이 있다면 언문으로 표기하는 것이 오히려 잘못을 줄일 수 있을 것이라고 하였다. 이는 한문 표현의 정확성을 강조하는 과정에서 모순되게도 한문으로 온전히 담아낼 수 없는 의미의 영역들이 발견되고, 그와 함께 그것을 표현할 수 있는 언문의 가치를 새롭게 발견하게 되는 과정을 보여준다. 『물명고(物名攷)』를 지은 유희(柳僖)가 『언문지(諺文志)』를 통하여 언문의 가치를 강조하는 것은 이것과 관련이 깊었다. 유희는 정동유의 말을 빌어서 언문이 갖는 표현과 소통의 정확성을 설명하였다【柳僖, 『諺文志』 序(한양대학교 국학연구원 영인본, 1면) “鄭丈東愈工格物 嘗語不侫 子知諺文妙乎 夫以字 音傳字音 此變彼隨變 古叶今韻 屢舛宜也 若註以諺文 傳之久遠 寧失眞爲慮 況文章必尙簡奧 以簡奧通情 莫禁誤看 諺文往復 萬無一疑 子無以婦女學忽之”】. 결국 음성언어에 대한 관심을 통하여 언문불일치 문제의 자각, 언문불일치를 극복하기 위한 물명 유서의 편찬, 물명 유서의 편찬을 통하여 일상생활 용어에 대한 관심, 다시 이 과정에서 언문의 효용에 대한 새로운 인식이 연쇄적으로 일어나는 정황을 짐작해 볼 수 있다. 정동유와 유희가 한문 어휘에 대하여 깊은 관심을 표명하는 동시에 언문에 대해서도 깊은 연구를 진행하였던 것은 이러한 상황들을 잘 보여주는 대목이다. 요컨대, 동문(同文) 의식의 확대과정에서 단순히 학문과 외교 영역을 넘어서 일상 생활에서도 다양한 한문 어휘를 구사하고자 하는 의식이 지식인들 사이에서 증대하였다. 다시 말해서 한문을 통 한 언문일치를 위해서 일상적 사유와 생활에까지 한문은 중요한 표현의 수단과 도구가 되어야만 했다. 이는 기존에 학문은 한문이, 일상생활은 방언이 담당하는 양층언어체계가 변화하고 있었음을 의미했다. 이것은 언뜻 보면 한문체계의 확대였지만 소소한 생활의 어휘들을 한문체계 속에서 구현하려고 하는 과정에서 한문의 권위도 기존에 비해서 반감될 수밖에 없었다. 그리고 한문으로 온전히 표현해 낼 수 없는 영역에서 언문이 사용될 수 있는 공간도 새롭게 형성될 수 있었다. 이는 한문체계의 권위가 어떠한 방식으로든 그대로 유지되기는 어려웠을 정황들을 보여주며, 또한 이는 기존 한문체계가 만들어낸 사회적 관계에서도 동일하게 적용될 수 있는 문제였다.

4. 백화문학(白話文學)과 방언(方言)·향어(鄕語)·속어(俗語)

1) 백화(白話)문학의 확대

이 시기 음성언어의 문제는 언문일치의 영역뿐만 아니라 백화문학(白話文學)과 방언(方言)·향어(鄕語)·속어(俗語)의 사용에서도 살펴볼 수 있다. 18세기 후반은 문체반정(文體反正) 등 글쓰기에 대한 다양한 고민이 표출되던 시기였다. 새로운 문체의 글쓰기 문제가 고민되고 제기되는 것은 기존 진한고문체(秦漢古文體)와 당송고문체(唐宋古文體) 등의 고문(古文)에 입각한 정형화된 문언적 글쓰기가 이 시기에 오면 다양한 현실적 요구와 솔직한 욕망들을 표현하는 데 점차 한계에 부딪치게 됨을 의미했다. 그러므로 세부적인 감정과 욕망을 표현하기 위해서 다른 종류의 글쓰기가 고민되었던 것이다. 명대(明代) 『수호전(水滸傳)』, 『서유기(西遊記)』, 『금병매(金甁梅)』 등 음성언어에 가까운 백화문학(白話文學)이 조선에 전래되는 것은 우연이 아니었다.

그러한 점에서 조선에서도 중국에서와 같이 백화(白話)문학의 수요가 급격하게 창출되고 있었던 것으로 보아야 한다. 물론 중국과 조선의 차이를 염두에 두어야 하나, 조선에서도 백화문학에 많은 관심을 기울인 것은 주목해야 하는 현상이다. 앞서 박제가 등의 한어(漢語)를 통한 언문일치 주장 속에는 중국인처럼 자신의 의사를 자유자재로 표현하고 싶어하는 의식이 담겨있었다. 그리고 그러한 의식에는 기존 문체에 대한 불만과 의사표현에 있어서 좀더 효율적인 문체를 찾고자 하는 생각도 함의되어 있었다. 기존 문언적(文言的)인 문체는 틀에 짜여져 있어서 복잡다단한 감정들과 사물의 세부적인 상황들을 전달하는 데 많은 한계를 노정하였던 것이다. 그 점에서 그들이 명청소품(明淸小品)의 대표적 작가들인 원굉도(袁宏道, 1568~1610)와 김성탄(金聖嘆, 1608~1661) 등을 수용하면서 정조(正祖)가 ‘촉급(促急)’하다고 표현한【正祖, 『弘齋全書』 권164 日得錄 四 文學 四 “敎筵臣曰 文章與世道上下 代各不同 而至於明末之文 殺促 急 傾巧破碎 不忍正視 此專由於時勢風氣之使然”】 한문구사로 나아갔던 것은 당연한 현상이었다. 명말 원굉도(袁宏道)의 『원중랑집(袁仲郞集)』은 18세기 후반 조선의 지식인들에게 널리 읽혔다.【조선후기 한문학과 원굉도와의 관계에 대해서는 심경호, 2004 「조선후기 한문학과 袁宏道」 『한국한문학연구』 34 ; 남정희, 2005 「조선후기 공안파 서적 수용실태의 탐색」 『한국고전연구』 12 ; 강명관, 2007, 『공안파와 조선후기 한문학』, 소명출판 참조.】 원굉도는 양명좌파였던 이탁오(李卓吾, 1527~1602)의 제자로서 활달하고 세밀한 현실묘사로 지식인 사회의 광범위한 호응을 얻었다.【원굉도의 문학사상에 대해서는 이기면, 2007 『원굉도의 문학사상』, 한국학술정보 참조.】

많은 지식인들은 『원중랑집』에 담긴 새로운 아이디어를 수용하고 이를 새롭게 발전시켰다. 또한 원굉도의 글쓰기와 동궤에 있던 김성탄(金聖嘆)의 작품들도 박지원을 포함하여 조선의 많은 지식인들에게 중요한 영향을 끼쳤다.【이 부분에 대해서는 다음 연구들을 참조할 수 있다. 한매, 2002 「김성탄 문학비평에 대한 조선후기 문인의 수용양상」 『비교문학』 29 ; 한매, 2003 「조선후기 金聖嘆 文學批評의 수용양상 연구」, 성균관대 박사학위논문 ; 정선희, 2005 「朝鮮後期 文人들의 金聖嘆 評批本에 대한 讀書 談論 硏究」 『東方學志』 129.】 정조(正祖)는 근래 잡서(雜書)를 좋아하는 자들이 『수호전(水滸傳)』을 『사기(史記)』와 같이 여기고 『서상기(西廂記)』를 『모시(毛詩)』와 같이 여기니 가소롭다는 표현을 쓰기도 할 정도로 김성탄의 작품은 널리 읽히고 있었다.【正祖, 『弘齋全書』 권163 日得錄 三 文學 三 “近日嗜雜書者 以水滸傳似史記 西廂記似毛詩 此甚可笑”】 다양한 인물묘사와 세태에 대한 세부적인 풍자, 그리고 구어에 가까울 정도로 자유로운 문장표현 등은 조선 지식인 사회에 많은 공감을 얻었던 것이다. 이는 기존 글쓰기, 특히 모범적인 문체였던 한구정맥(韓歐正脈)으로 표현되는 의리 지향적인 글쓰기와는 구별되었다. 더욱이 이러한 글쓰기는 정확한 의사 소통과 풍부한 어휘 사용의 문제와도 결합하고 있었다. 이상황(李相璜, 1763~1841)은 패관소품을 비판하는 「힐패(詰稗)」라는 글을 남겼다. 흥미롭게도 이 글에는 당시 사람들이 인식했던 패관소품이 갖는 장점들이 잘 드러나 있었다. 이상황은 패자(稗者)의 말을 빌어서 패관소품의 장점들을 다음과 같이 소개하였다.

패자(稗者)가 말하기를, “패관소품을 읽으면 대개 기자(奇字)와 오어(奧語)를 취하게 된다.” … 패자(稗者)가 말하기를, “패관소품을 읽으면 장차 다식광문(多識廣聞)하게 된다.” … 패자가 말하기를, “문장 가운데 가장 형용하기 어려운 곳은 항상 패신(覇臣)과 얼자(蘖子)가 버림받아 떠돌며 고생하는 부분에 있는데, 오직 패관소품만은 이를 핍진(逼眞)하게 묘사할 수 있으니 성조(聲調)가 청초(淸楚)하고 기상(氣象)은 처암(凄黯)하여 사람들로 하여금 읽게 하면 자신도 모르게 알연(戛然)하고 마음을 움직이게 하니 패관소품이 나온 뒤로 문장의 묘함은 극진해졌다.” -이상황(李相璜), 『동어유집(桐漁遺集)』 「힐패(詰稗)」

패자는 패관소품 문학의 장점으로 다식광문(多識廣聞)에 도움이 되고 핍진(逼眞)한 사물묘사가 가능하게 되고, 성조(聲調)가 청초하고 기상(氣象)은 처량하여 사람들의 마음을 움직이게 할 수 있다고 하였다. 패관소품 문학 속에는 의성어, 의태어 등 다양한 형용사가 등장하여 사물에 대한 핍진한 묘사가 가능하게 되는 것은 음성언어가 가지고 있었던 기능, 즉 글로 다하기 어려운 사물의 정밀한 형용과 관련이 있었다. 또한 패자는 글에 소리가 첨부되어 사람들의 마음을 움직이게 하고 다양한 일상의 어휘들이 등장함으로써 다식광문(多識廣聞)에 이를 수 있다고 하였다. 다식광문은 앞서 언급한 물명 유서 편찬의 목적과도 같은 것으로서 패관소품체의 문장이 당시 조선의 지식인들이 추구하던 어문(語文)에 관련된 문제의식들과 얼마나 밀접하게 결합하고 있었던가를 보여준다.

2) 방언(方言)ㆍ향어(鄕語)ㆍ속어(俗語)의 사용

이 시기에는 문체의 문제와 함께 조선의 방언(方言)·향어(鄕語)·속어(俗語)에 대한 관심도 함께 표출되고 있었다. 속담(俗談) 등 일상의 음성언어적 표현들을 한역화하려 노력하고 이에 대해서 새롭게 관심 갖는 것은 이 시기 특징적인 경향 가운데 하나였다. 이덕무(李德懋, 1741~1793)는 『열상방언(洌上方言)』을 통하여 고유한 속담들을 한역화하였다.【李德懋, 『靑莊館全書』 권62 「冽上方言」】 정약용(丁若鏞) 또한 속담을 한역하여 『이담속찬(耳談續簒)』을 지었다.【丁若鏞, 『與猶堂全書』 第一集 雜纂集 권24 「耳談續纂」 “王氏耳談者 古今鄙諺之萃也 經史所著 頗有脫漏 今復收錄 石泉申承旨綽亦以十餘語採而助之 因念星翁百諺 卽吾東鄙諺韻 今取可韻者韻之 因又 收其脫漏 先仲氏在玆山海中 亦以數十語寄之 今會通爲編 名之曰耳談續纂 嘉慶庚辰春 鐵馬山樵書”】 홍길주(洪吉周)는 “우리나라 속담에도 글 속에 넣을 만한 것이 아주 많은데, 이를 쓰는 사람이 없다”【洪吉周, 『沆瀣丙函』 권5 叢秘紀 一 「睡餘演筆 上」 “東諺可入文章者甚多 而無用之者”】고 하면서 사람을 쉽게 깨우치는 데 있어서는 속담이 옛 글보다 낫다고까지 인식하였다.【洪吉周, 『沆瀣丙函』 권5 叢秘紀 一 「睡餘演筆 上」 “縛線針腰 驅牛鼠穴 余嘗取用於雜著術中 此等說 古人 書中非不具有 而悟人之易 諺勝於古書”】 유한준(兪漢雋, 1732~1811)은 시정(市井)에 산재해 있는 언(諺)이 지극히 비야(卑野)한 듯하지만 신묘하고 사물을 핍진히 잘 묘사하고 있다고 극찬하면서 『언기(諺記)』를 지었다.【兪漢雋, 『自著』 권27 「諺記」 “東方之諺衆矣 散在街衢閭巷之口 至俚也而神未嘗不流 至野也而機未嘗不動 逼理玅切事情 配道常依物則 托微之君子不能捨也 余乃采其辭 具著于篇 名曰諺記”】

또한 동언(東諺)에 대해서 적극적으로 인식하려는 경향도 이 시기 생겨났다. 홍길주(洪吉周)는 동언(東諺)에 관심을 가져 『동언소초(東諺少鈔)』라는 자료집을 남겼다. 홍길주가 생각하기에 어떤 나라에서든 반드시 고유한 언(諺)이 존재하고, 이는 자신의 나라로부터 본다면 비리(鄙俚)하지만 다른 나라에서 보면 기이(奇異)하고 고아(高雅)할 수 있는 것이었다. 중국 언어 또한 꼼꼼히 따져 보면 항상 변화해왔고, 그러한 점에서 각 시대에는 각각의 언(諺)이 존재했다고 하였다. 결국 변화하지 않는 절대적인 언어가 존재하지 않는다면 조선의 언(諺) 또한 비리(鄙俚)하다고 말할 근거는 없다는 주장이었다.【洪吉周, 『孰遂念』 第15觀 「擧業念界」 “諺鄙俚又多轉訛 博識者病之 然國必有諺 自其國視之則鄙俚 自異 邦視之則奇雅 且承用旣久 烏得無轉訛 中國言語亦多轉訛者 如伯叔爲兄弟之序 而后世沿伯父叔父之稱 遂 稱난父曰伯曰叔 此類纂多 嘗謂古人無文字俗言之別 秦漢時言語稱謂 必非唐虞殷周之舊 則此亦秦漢時俗諺也 秦漢人皆用之於文章 推而上之 夏殷之以我爲台 時已然 其亦夏殷之俗諺也 唐虞之以事爲采 必不自虔戱時已然 其亦唐虞之俗諺也 乃典謨誥訓用之 而不以爲俚”】 그는 『동언소초(東諺少鈔)』에서 임금, 서라벌, 미리, 사나이, 아우 등의 동언이 갖는 의미에 대하여 고찰하였다.

서유본(徐有本, 1762~1822)은 『은반(殷盤)』과 『주고(周誥)』의 난해한 구절들은 사실 당대의 방언(方言)이었다고 하면서, 방언 사용의 이유를 ‘효유지속(曉諭之速)’과 ‘풍동지광(風動之廣)’에서 찾았다.【徐有本, 『』左蘇山人文集 권3 「上答仲父明臯公書」 “先儒謂殷盤周誥聲牙難解之句 皆是當時方言 夫殷庚之 衆戚周公之詔庶頑大庭播脩之辭 雜以方言 而不以爲嫌者 欲其曉諭之速 而風動之廣也 愚謂儒家之有語錄 亦猶盤誥之用方言也 又何可少之哉”】 이는 방언이 갖는 표현의 적확성과 이 해의 효율성에 주목한 언급임과 동시에 방언의 균등성을 말하는 것이었다. 『서경』의 구절이 당 대의 방언이라는 주장은 방언의 의미를 새롭게 규정해 줄 수 있는 것으로서 앞서 홍길주가 모든 시대와 모든 지방에는 각각의 언(諺)이 존재한다는 것과 같은 의미이다. 서명응(徐命膺, 1716~787)은 『방언유석(方言類釋)』(1778)의 서문에서 중국의 말도 향어(鄕語)로서 규정하면서 청나라, 몽고, 일본의 말과 같은 지위에서 다루었다【徐命膺, 『方言類釋』 (홍문각 영인본, 7면) 「方言類釋序」 “上之二年 戊戌旣撰奎章韻瑞 復命臣率舌官洪命 福等 博采漢淸蒙倭之方言 今時所用者 分門彙類以我國諺文釋之 且附以中州鄕語 名曰方言類釋”】. 이것은 방언에 대한 당대의 인식을 엿볼 수 있는 대목이다.

방언에 대한 변화된 인식은 이옥의 다음 글에서도 잘 나타나있다. 그는 「삼난(三難)」에서 자신의 생각을 전달하는 데 조선의 향명(鄕名)이 한문(漢文)보다 더욱 효율적이라면 이를 쓰지 않을 이유가 없다고 주장하였다.

아아! 가령 그 물건을 이름하는 경우 모두 석(席), 등경(燈檠), 필(筆), 지(紙)라고 한 것처럼 반드시 그 물건에 합당하다면 나 또한 내 의견을 버리고 남의 의견을 따를 것이며, 반드시 향명(鄕名)을 억지로 전하여 힘써 이기고자 하지 않을 것이다. 그런데 푸른 깃을 가리켜 비취(翡翠)라 하고, 슬픈 울음소리를 듣고 두견새라 하는 것과 같은 데 이르러서는 내가 비록 솜씨가 둔하고 혀가 어눌하여 언문시(諺文詩)를 짓는다고 하더라도 반드시 법유(法油)를 사고 청포(靑泡)를 먹고자 하지는 않을 것이다. 그러니 내가 어찌하여 향명(鄕名)을 쓰지 않을 수 있겠는가?

皆如席也燈也筆也紙也之必當其物 則吾亦當舍已 而從人不必强傳鄕名若務勝者 然而至若指碧羽而爲翠 聽哀鳴而爲鵑 則吾雖手鈍舌訥 至作諺文之詩 必不有買法油而靑泡也矣 吾如之何 其不爲鄕名也

탄식할 만한 것은 창힐(蒼頡)이나 주황(朱皇)이 이미 일찍이 우리를 위하여 따로 문자를 만들지 않았고, 단군과 기자도 또한 일찍이 글자로써 말을 가르친 적이 없었다. 그러니 수다한 향음(鄕音) 가운데 혹 문자로서 이름하지 않은 것들이 있었는데, 문자로 이름할 수 있을 만한 것을 내가 무엇이 두려워 이를 하지 않겠는가? 이것이 내가 반드시 향명(鄕名)을 쓰게 된 이유이다. 내 어찌 향암(鄕闇)스러워서이겠는가? 내 어찌 괴팍해서이겠는가? 또한 내가 어찌 참람되서이겠는가? 그대가 이미 나를 참람되다고 했다면 나는 청컨대 참람함을 피하지 않고 큰 소리로 말하겠다.

所可歎者 蒼帝朱皇旣不曾爲我而別造書焉 檀仙箕王亦未嘗以書而早敎語焉 則剌剌鄕音或有文字之所未名者 而以其可以名者 則吾何畏而不爲是哉 此吾之所以必以鄕名也哉 吾旣鄕闇也哉 吾豈詭也哉 吾旣僣也哉 子旣謂我以僣焉 則吾請不避僣而大談矣 -李鈺, 『藝林雜佩』 「俚諺引 三難」

이옥은 가장 적확한 표현을 쓰기 위해서 향명(鄕名)을 사용하지 않을 수 없는 대목이 있고, 이를 위해서 향명(鄕名)을 자연스럽게 쓸 수 있다는 논리를 폈다. 이러한 의식은 중국 고전의 문구만을 고아한 표현으로 알아온 기존 인식과는 커다란 대조를 이루는 것이었다. 이 시기에는 조선 고유의 의성어와 향토적인 말들이 시어 속에 활발히 사용되는 모습이 등장하였다. 정약용이 시(詩) 속에서 방언과 향토적인 의성어 등을 시어에 도입함으로써 한시의 새로운 국면을 열었다던가,【인권환, 1986 『韓國民俗學史』, 열화당, 27면; 진재교, 2001 『이조 후기 한시의 사회사』, 소명출판, 428면.】 기속시(紀俗詩)에 토속적 시어와 전고가 상당 부분 사용되고 있었던 데에서 이러한 모습을 살펴볼 수 있다.【김명순, 1996. 「朝鮮後期 紀俗詩 硏究」, 경북대 박사학위논문, 119~155면.】

이처럼 향어와 방언이 한문체계 속에 들어가는 것은 한문체계로 포섭되는 것인 동시에 향어와 방언의 위상이 그만큼 상승하여 간다는 것을 의미하기도 하였다. 앞서 홍길주의 말처럼 동언(東諺)을 비리하게 여길 근거가 없게 된 것이다. 이는 앞서 살펴보았듯이 물명 유서의 편찬 과정에서 오히려 조선 고유의 언어들이 재발견되고, 한문체계 속에 포섭하기 어려운 조선의 고유한 언어들이 인식되는 과정과도 흡사하다. 한문체계의 확대가 모순되게도 중국식 한문체계로 포섭되지 않는 조선의 고유한 영역들을 발견하게 만드는 것으로 연결되고 있었던 것이다. 이 과정을 통하여 한문과 조선 고유의 음성언어들이 착종되었고, 조선식의 한문이라는 특수성이 점차 만들어졌다. 그리고 이것은 중국 한문체계의 층층들 또한 사실은 각 시대의 방언인 언(諺)이라는 음성언어에 기반하고 있었다는 인식 속에서 나름의 보편성을 획득하고 있었다.

요컨대, 기존 한문표현의 문제를 새로운 문체로 극복하려고 하는 성향, 속어와 방언을 수용하고 잘못된 용례를 바로잡아 한문 사용의 효율성을 제고하려는 경향 등은 모두 음성언어에 대한 문제와 깊은 관련성을 가졌다. 한문을 좀더 구어적으로 만들고 조선의 방언과 향어, 속어를 적극 한문체계 속에 이입하고자 하는 시도들은 한문체계의 성격 변화뿐만 아니라 그것으로 만들어진 사회적 관계들도 변화시킬 수 있었다. 그러한 점에서 이러한 현상은 이제 한문 사용이 점차 기존과는 다른 새로운 지점으로 나아가고 있었음을 말해주었다.

5. 맺음말

조선후기 활발하게 등장하는 음성언어에 대한 논의들은 명청교체(明淸交替) 이후 중화의 고유한 음성언 어를 규명하려는 경향에서 그 연원을 찾아볼 수 있다. 이적(夷狄)의 음성언어에 오염되지 않은 순수한 중화의 음성언어를 찾아보려는 노력이 한문체계에 음성의 문제를 본격적으로 부여하였던 것이다. 그 과정에서 이상적인 한자음을 찾고자 하는 노력이 진행되었다. 하지만 이러한 한자음의 규명 은 한자가 가지고 있었던 중요한 장점, 즉 시대와 지역과 관련 없이 일관성을 유지하던 문자로서의 권위를 반감시켜 한문체계를 상대화·객관화시키는 계기를 마련하였다. 왜냐하면 음성은 특성상 보편적·균일적이라기보다는 지역적·특수적일 수밖에 없기 때문이었다. 한시(漢詩)의 민요풍이나 국풍(國風)에 대한 관심, 한문체계 속에 포섭되지 않는 조선의 고유한 음성언어에 대한 문제의식 들이 이 시기 활발하게 등장하였다.

본 글은 이 시기 이루어진 음성언어의 논의 가운데 언문일치 문제와 문체·방언·향어 등의 문제들을 다루고자 하였다. 조선후기 지식인들은 중국 지식인들과 음성언어로서 대면하는 과정에서 언(言)과 문(文)이 불일치한 조선의 현실을 자각하고 이를 중국어를 통하여 일치시키고자 하는 문제의식을 가졌다. 학문과 외교에 국한된 한문체계가 일상생활의 영역에까지 영향을 끼치게 된 것이다. 그러한 과정에서 물명(物名) 유서(類書)의 편찬도 이루어졌다. 언문불일치의 불편함을 개선하고자 일상생활용어의 한문화 작업이 활발하게 시도되었던 것이다. 문체(文體) 또한 구어적인 형태로 변화하면서 핍진한 사물묘사가 유행하였다. 그리고 적확한 표현을 위해서 조선의 향어, 방언 등도 사용되었다. 이는 조선의 음성적 표현들이 한문체계 속에 포섭되는 과정이었지만, 또 한편으로는 한문체계가 조선의 음성언어를 통하여 변화하는 이중의 과정이었다.

본 글은 음성언어 문제를 통해서 발생한 여러 국면들을 통하여 궁극적으로는 중화라는 보편 성과 조선이라는 특수성이 어떻게 결합하고 균열하였는지를 밝혀보고자 하였다. 한자라는 기호의 체계에 음성이 부여되면서 한문체계를 상대화하여 볼 수 있는 시야가 확보되었고, 또한 이를 통하여 조선의 고유한 음성언어가 갖는 특이성도 인지할 수 있게 되었다. 또한 언문일치 문제에 대한 자각과 이를 위한 물명(物名) 유서(類書)의 편찬도 활발히 진행되었다. 나아가 구어체로의 문체 변화와 조선의 구어적 표현에 대한 관심도 새롭게 일어났다. 이는 한문체계라는 중세적 보편성을 음성이라는 특수성이 어떻게 균열시키고 변형시켜 갔는지를 보여주는 것이었다. 음성언어에 대한 관심 증대는 한문체계라는 기호의 체계를 균열시키고 자신들의 고유한 음성언어에 기초한 표현을 증대시킴으로써 자신들의 음성언어 공동체로 나아가는 데 중요한 매개 역할을 할 수 있었다.

주제어 : 명청교체, 중화주의, 음성중심주의, 언문일치, 백화문학, 보편언어, 속어, 양층 언어체계

| 투고일(2009. 7. 24), 심사시작일(2009. 8. 3), 심사완료일(2009. 9. 21) |

Trend to recognize language and literature of Chos n Intelligent between the latter half of 18th century and the former half of 19th century

HK Research Professor, Research Institute of Korean Studies, Korea University

In this study, I have seen various aspects resulted from spoken language problems and have finally tried to disclose how universality of Sino-centrism and specificity of Chos n had been combined and had cracked. The contemporary intelligent at the time happened to expand their vision through which they could see the system of Chinese writings relatively by attaching voice to signal system of Chinese characters, which made themselves understand peculiarity of Chos n's unique spoken language therewidth. In addition, it pushed forth their further recognition to problems of the unity of the written and spoken language and compilation of books of connotation and notes translated and explained in details. Besides, they have found transition toward the spoken language in literary style and new interest in Chos n’s spoken expression. This shows how and in what way the medieval universality of Chinese writing system had been cracked and transformed by the peculiarity of voice. Increase in interest in the spoken language cracked soundless signal system of the Chinese writing system and expanded such expressions as were based upon Chos n’s own unique spoken language, which played an important role in advancing into their community with the same spoken language.

Key Words : the Transition from Ming to Qing Dynasty, Sino-centrism, Phono-centrism, the unification of the written and spoken language, Literature in colloquial Chinese, Universal language, Vernacular language, Diglossia

인용

'한문놀이터 > 논문' 카테고리의 다른 글

| 김형술, 백악시단의 진시연구 - 5. 진시의 시사적 의의 & 6. 결론 (0) | 2019.12.15 |

|---|---|

| 김형술, 백악시단의 진시연구 - 4. 진시의 정신적 깊이와 미학 (0) | 2019.12.15 |

| 김형술, 백악시단의 진시연구 - 3. 진시의 기저와 논리 (0) | 2019.11.30 |

| 김형술, 백악시단의 진시연구 - 1. 서론 & 2. 백악시단의 형성과 문학 활동 (0) | 2019.11.30 |

| 김인회 - 조선시대 사대부의 한글 사용과 의미 (0) | 2019.11.30 |