서장(序章, Prologue)

영지주의와 도마복음

교회 밖에는 구원이 있을 수 없나?

❝초대교회사에서 교회라는 조직이나 정경(正經)의 권위를 인정하지 않는 모든 종교운동을 영지주의라고 부르는 경향성이 있었다. 영지주의는 선ㆍ악 이원론적 신관이나 우주관을 가지고 있는 것으로 규정하지만 실상 하나의 세계관으로 설명할 수 없는 다양한 조류였다. 궁극적으로 영지주의는 기독교에 대항하는 어떤 운동으로서 실체화될 수 없다. 기독교도 거시적으로 보면 영지주의적 세계관 속에서 진행된 하나의 특수한 운동형태였을 뿐이다.❞

서장(序章, Prologue)

이는 살아있는 예수께서 이르시고 쌍둥이 유다 도마가 기록한 은밀한 말씀들이라.

These are the secret sayings that the living Jesus spoke and Judas Thomas the Twin recorded.

요즈음도 나 도올을 ‘길 잃은 양’처럼 쳐다보는 사람들이 있다. 그들은 나에게 ‘참된’ 기독교신앙을 가질 것을 요구한다. 그리고 나에게 하나님의 계시를 전하는 것인 양 외친다: “이제 그만 돌아오라!” 도대체 무엇을 위하여 어디로 돌아오란 말인가? 참된 신앙을 말하는 대부분의 사람들이 요구하는 것은 매우 단순한[簡] 것이다. 그리고 매우 쉬운[易] 것이다. 그들이 ‘돌아오라’는 것은 매우 명료한 기준이 있다. 교회로 돌아오라는 것이다. 그들이 말하는 신앙기준은 다음과 같다.

1) 매주 일요일마다 빠지지 말고 열심히 교회에 나올 것.

2) 다니는 교회나 관련된 교회단체에 열심히 십일조나 그 이상의 연보(捐補) 돈을 낼 것. 다다익선. 은혜충만,

3) 신약정경 27서의 유일한 권위를 인정하고, 열심히 읽고 그 말씀대로 실천할 것.

만약 내가 이 3조항을 엄격히 준수한다면 대한민국은 물론 지구상 어디에서도 나를 훌륭한 크리스챤이라 부를 것이다. 그리고 현재 우리나라의 대부분의 기독교인들이 이 3조항을 열심히 지키고 있다. 그리고 이 3조항은 참으로 어려울 것 같으면서도, 마음만 먹으면 너무도 쉽고 단순한 것이다. 쉬움과 단순함은 모든 대승(大乘) 종교의 특질이다. 대승종교는 그 대중성(popularity) 때문에 항상 정통성(orthodoxy)을 쉽게 획득한다. 그리고 그토록 쉽고 단순한 조항을 지키려 들지 않는 사람들은, 그들의 입장에서 보면 아주 ‘나쁜 놈들’이다. 이 나쁜 놈들에 비하면, 교회에 열심히 나오고 교회공동체의 화목에 이바지하는 순진한 사람들은 물론 아주 ‘좋은 놈들’이다. 종교적 용어로는 좋은 놈들은 ‘정통’이라 부르고 나쁜 놈들은 ‘이단(heretic)’이라고 부른다.

대승이라는 말을 초기기독교 교회사에서는 ‘보편적’이라는 희랍어 카톨리코스(katholikos)를 취하여 가톨릭이라고 불렀다. 가톨릭의 신념은 이 한마디로 요약될 수 있다:

“교회 밖에는 구원이 있을 수 없다(Outside the church there is no salvation).”

이 명제 하나를 받아들이면 정통이 되고, 이 명제 하나를 거부하면 이단이 되는 것이다. 이것은 최근까지 기나긴 가톨릭교회사를 일관하는 정칙이다. 가톨릭에 대해 종교혁명을 일으킨 프로테스탄티즘의 모든 근대적 조류도 이 아우구스티누스적인 교회론의 대세를 본질적으로 어김없이 수용하였던 것이다.

교회라는 공동체의 조직에 복속되는 것이 신앙의 정도(正道)일까, 그렇지 않으면 그러한 공동체의 조직성을 무시하고 예수와 하나님을 나의 삶에서 무매개적으로, 다시 말해서 목사나 장로나 집사나 전도사 같은 중간 브로커가 없이 만나는 것이 정도일까, 하는 문제는 이미 예수의 사후 직후부터, 예수의 가르침을 사모하는 사람들 사이에서 크게 문제가 되었다.

인간의 라이프 스타일이나 성격 유형에 따라 어떤 사람은 조직을 좋아하는가 하면 어떤 사람은 조직을 거부하고 고독을 선호하기 십상이다. 이런 인간의 성향에 따라 다양한 종교운동의 방향성이 생겨나기 마련인데, 조직적 공동체운동을 선호하는 사람들은 뭉치게 마련이고, 고독을 선호하는 사람들은 흩어지게 마련이다.

조직을 좋아하는 사람들은 날로날로 세력이 강성해지게 마련이고 고독을 좋아하는 사람들은 날로날로 세력이 미약해지게 마련이다. 더구나 종교는 철학과 달리 도그마(dogma)의 체계다. 따라서 강성해지는 사람들이 정통이 되고, 미약해지는 사람들이 이단이 될 수밖에 없다.

그런데 초기기독교운동에서는 이 이단이라는 말을 부르는 묘한 용어가 있었다. 그것이 바로 그노스티시즘(Gnosticism), 즉 영지주의(靈知主義)라는 말이었다. 이 말은 이단이라는 말과 거의 동의어로 쓰였지만, 그 실내용인즉슨, ‘고독한 구원(solitary salvation)’을 추구하는 사람들의 사상성향에서 비롯된 것이다. 이들은 조직에 대한 충성심의 강약으로 구원을 생각하지 않고, 오직 하나님에게로 다가가는 나의 고독한 실존 내면의 앎을 구원의 척도라고 생각했다. 그 특별한 앎을 그들은 그노시스(gnosis) 즉 영지라고 불렀던 것이다.

내가 이런 말을 하면 많은 학자들이 나 도올이 도마복음서라는 저작물을 영지주의의 소산으로 간주하고 있지 않나 하고 의구심을 품을 것이다. 도마복음서가 영지주의에 속하는 작품이 아니라는 것은 현재 신학계의 정설이다. 도마복음서를 영지주의 문서의 일환으로 간주하는 것은 매우 위험한 일이다. 더구나 내가 지금부터 다루려고 하는 문헌은 예수의 죽음을 AD 30년경으로 잡는다면 그의 사후 30년간, 즉 AD 30~60년 사이의 팔레스타인과 그 주변의 시대상을 역사적 배경으로 삼고 있다. 크로쌍(John Dominic Crossan)이 제1기층(The First Stratum)이라고 부르는 이 시기에는 아직 기독교(Christianity)라는 개념도 정립되지 않았고, 따라서 이단과 정통의 구분도 없었고, 더구나 성경이라는 것도 없었고, 교회라는 것도 없었고, 영지주의라는 것도 운동의 실체로서 윤곽이 드러나지 않았던 시대였다.

그러므로 도마복음서가 영지주의의 저작이냐 아니냐 하는 문제제기조차 무의미할 수도 있다. 그러나 도마복음서와 영지주의의 관련성은 영지주의를 우리가 어떻게 파악하느냐에 따라 엇갈리는 문제다. 하바드대학의 여류신학자 카렌 킹(Karen L. King) 교수가 요약하고 있듯이 전통적으로 영지주의에 대한 우리의 상념은 다음의 4 카테고리로 규정된다. (What is Gnosticism? 172).

1. 영지주의는 기독교의 한 이단적 발전이다(a Christian heresy).

2. 영지주의는 기독교의 다양한 측면 중의 하나이다(one variety of Christianity).

3. 영지주의는 기독교 이전의, 혹은 기독교의 모태적인 원형이다(a pre-Christian or proto-Christian religion).

4. 영지주의는 기독교와 병존한 또 하나의 독립된 전통이다(an independent tradition).

그러나 내가 생각키엔 영지주의를 바르게 파악하기 위해서는 이러한 기존의 4가지 규정 모두를 말끔하게 털어내어 버려야 한다. 기독교와 비교되는 그 무엇으로서 영지주의를 실체화하는 어떠한 작업도 궁극적으로 무의미한 것이다. 영지주의를 서구인들이 이해하지 못하는 가장 큰 이유는 바로 주의(-ism)로써 규정되는 편견이나 분별심의 장벽을 근원적으로 허물어 버릴 수 없기 때문이다. 2천 년 동안 정통주의라는 어떠한 ‘주의’적 기반 위에서만 기독교사의 모든 흐름을 설계하여왔기 때문이다. 영지주의라는 어떠한 이즘의 안경으로 도마복음을 엿봐서는 아니 된다. 모든 이즘의 규정이 파괴된 무전제의 편견 없는 시각으로 우리는 도마복음을 이해해야 한다. 그 진실 속에서 후대에 영지주의라고 잘못 규정된 어떤 사상적 경향성을 규탐할 수 있을 뿐이다.

도마복음이 우리에게 전하려는 그 첫마디는 무엇인가? ‘살아있는 예수(the living Jesus)’라는 그 한 마디! 살아있는 예수란 무엇이뇨? 물론 ‘살아있는 예수’는 ‘죽은 예수’를 전제로 하는 말이다. 그렇다면 죽은 예수는 무엇이고, 살아있는 예수는 무엇인가?

▲ 이곳이 바로 가이사랴 빌립보(Caesarea Philippi)라는 곳이다. 복음서에 나오는 지명이다(마16:13, 막 8:27), 이스라엘을 여행하다 보면 가나안땅에서 가장 아름다운 곳이라는 생각이 들 정도로 풍요로운 정취가 감돈다. 마가의 기술에 의하면 예수는 두로, 시돈, 데가볼리 지방을 거쳐 갈릴리호수로 돌아왔다가, 다시 벳새다를 거쳐 가이사랴 빌립보로 갔다. 이곳에서 예수는 제자들에게 “사람들이 나를 누구라고 하느냐”고 묻는다. 세례 요한, 엘리야, 예레미야, 선지자 중의 한 사람 등등의 대답이 나왔으나 베드로가 결정적인 대답을 한다. “주는 그리스도시니이다.” 마태에는 “살아계신 하나님의 아들이시니이다”가 첨가되어 있다. 이미 이 대화는 기독론적으로 윤색되어 있는 것이다. 가이사랴 빌립보는 헤르몬산의 물이 지하 암반으로 숨어들었다가 이곳에서 콸콸 솟아오르는데 청정하기 그지없다. 이 물길 자체가 예수의 부활을 상징했을 수도 있다. 그리고 이곳의 암반이 베드로라는 이름으로 상징되는 교회의 반석일 수도 있다. 현재 이 지역은 바니 야스(Banyas, Banias)라고 불린다. 원래 이곳은 헤르메스의 아들이며 목동의 신인 판(Pan) 신의 신전이 있었기 때문에 붙여진 이름이었다. 예수와 베드로의 대화는 아이러니칼하게도 판신전 앞에서 이루어진 것이다.

메시아니즘과 도마복음

교회는 종말론적 회중이었다

❝바울은 죽은 예수를 만났다. 바울은 살아있는 예수를 만난 적이 없다. 죽은 예수를 만났기에 그가 만난 예수는 부활한 예수였다. 따라서 그의 선포의 주제는 예수가 말하는 생생한 하나님의 나라가 아니라 부활이었다. 예수의 부활을 우리의 다시 태어남의 한 모델로 생각했다. 그러니까 바울은 예수의 죽음과 부활을 해석했다. 그에게는 살아있는 예수의 말씀이 존재치 아니했다.❞

도마복음서를 만든 사람들에게는 목사나 신부나, 사도신경이나, 신약정경 27서와도 같은 오늘날 교회조직이 강요하는 일체의 권위가 존재하지 않았다. 아니, 그러한 문제가 스트레스를 주는 실체로서 형상화되기 이전의 시대였다. 그러나 이미 예수 사후 직후부터 예수운동은 다양한 발전경로를 걷기 시작했다. 그 중 가장 강력한 운동이 뭐니뭐니 해도 에클레시아(ekklēsia), 즉 교회운동이었다. 에클레시아란 뜻은 어원적으로 부름을 받은 자, 즉 선택받은 자들의 모임이란 뜻이다. 이러한 회중이 선택받았다고 하는 특별한 의식(일종의 선민의식)을 강하게 갖기 위해서는 특별한 이론적 장치가 필요했다.

바울만 해도 그의 서신에서 교회는 그리스도의 몸이며, 그리스도는 교회의 머리라고 말했다(골 1:18, 24, 엡 1:22, 5:23). 여기서 우리가 주목해야 할 중요한 사실은 바울이 선택하고 있는 단어가 ‘예수’가 아니라 ‘그리스도’라는 것이다. 사실 바울은 그의 서한에서 예수를 거의 말하지 않는다. 그가 만난 것은 예수가 아니라 그리스도다. 그가 예수라는 말을 쓸 때에도 그것은 어디까지나 ‘예수 그리스도’의 축약형일 뿐이다. 예수는 이 땅 위에서 우리처럼 밥 먹고 똥 싸고 매일 매일 힘들게 살았던 한 인간이다. 그러나 그러한 예수를 가지고서는 교회운동을 일으키기 힘들었다. 더구나 그 당시 사람들은 유대인이든 헬라인이든 이집트인이든 동방제국의 사람이든지간에 모두 짙은 신화적 전통 속에서 살아온 사람들이다. 그들에게 신화는, 현대인에게 있어서의 과학(science)과 대비되는 신화(myth)가 아니라, 그냥 일상적 어휘였고 상식적 인식방법이었다. 따라서 교회운동을 하기 위하여서는 그들에게 아필될 수 있는 어떤 신화적, 아니면 그에 필적하는 어떤 새로운 개념이 필요했다.

▲ 지금 다 헐려 사라졌지만 내가 쳐다보고 있는 감실(龕室)이 판신전 내부의 신상이 모셔져 있던 곳이다.

이 개념이 바로 ‘그리스도’라는 것이다. 그리스도(christos)는 메시아(māšȋaḥ)라는 히브리말의 헬라어 번역이며 그 뜻은 ‘기름 부음을 받은 자(the anointed)’라는 뜻이다. 왕이 될 때, 그 머리 위에 기름을 붓는 대관례(大冠禮)에서 비롯된 것인데, 기름 부음을 받는 동시에 ‘하나님의 아들(son of God)’이라는 칭호를 얻었다(삼상 10:1, 16:1~13, 시 2:7, 89:26). 이 전통은 사울에게서 시작하여 다윗 때 확립된 것이다. 따라서 유대인들에게 ‘메시아 = 그리스도’라는 개념은 다윗처럼 이민족을 물리치고 이 팔레스타인 지상 위에 하나님의 영광을 드러내는 새로운 왕국을 건설하는 지도자를 의미했다. 이러한 개념은 예수시대가 마침 로마라는 이민족의 지배를 받는 식민지시대였기 때문에 당연히 로마군단을 다윗이 골리앗을 쓰러뜨리듯이 물리칠 수 있는, 현실적인 대로마항쟁의 투사적 왕(a belligerent King)을 의미할 수밖에 없었다. 그런데 과연 역사적 예수는 그러한 투사(鬪士)적 왕이었을까? 구약의 신화들을 철석같이 믿었던 유대인들에게는 야훼라면 로마군단 정도는 간단히 해치울 수 있어야 한다. 예수가 하나님의 아들이라면 어찌하여 그러한 하나님의 권능을 과시할 수 없단 말인가?

그러나 예수는 AD 30년경 맥아리 없이 죽고 말았다. 아무런 정치적 변화를 일으키지 못하고, 식민지 상태로부터 벗어나는 하등의 사회변화를 초래하지 못하고 시시하게 죽고만 것이다. 그러니까 예수운동을 하는 일부 사람들에게는 이런 문제가 매우 고민거리였다. 죽어버린 예수를 가지고서는 메시아운동이 성립하지 않는다. 메시아운동이란 사람들에게 정치적 해방의 기쁨이나 소망을 던져주어야 한다. 최소한 그러한 희망의 환상이라도 심어줄 수 있어야 한다. ‘정치적 해방’이란 결국 ‘삶의 해방’이다. 삶의 해방이란 정신적 자유를 획득하는 것이다. 결국 메시아니즘은 이런 모든 가치와 연계되어 있었다. 따라서 예수를 메시아로서, 그러니까 그리스도로 만드는 가장 현명한 방법은, 예수가 그의 삶의 소신에 따라 의리있게 죽었다는 바로 그 사실을 이용하는 것이다.

죽었기 때문에 부활할 수 있고, 부활했기에 승천할 수 있고, 승천했기에 다시 올 수 있는 것이다. 이 ‘다시 옴’을 재림(再臨) 즉 파루시아(parousia)라고 불렀는데【마 24:3, 살전 4:15, 약 5:7 등에 이 단어의 용례가 있다】, 에클레시아 즉 교회라는 것은 재림사상이 없이는 성립할 수 없는 회중이었다. 이 긴박한 재림사상(the imminent Second Coming)이야말로 그 시대 사람들의 신화적 상식과 미래에 대한 희망과 현실적 공동체의 결속력을 창출할 수 있는 최적의 옵션이었다. 불트만은 그의 대저 『신약성서신학(Theology of the New Testament)』에서 아주 간결하게 말한다: “초기교회는 종말론적 회중이었다(The earliest Church regarded itself as the Congregation of the end of days).”

여기 종말론이라는 뜻은 재림의 다른 표현이다. 재림이란 그냥 단순히 ‘다시 옴’을 의미하는 것이 아니라, 그 다시 옴의 사건과 함께 인간세의 역사 즉 시간의 종말이 일어난다는 것이다. 즉 우리가 사는 이 더러운 세상을 싹 쓸어버린다는 것이다. 말끔히 자취없이 끝내버린다는 것이다. 오늘날의 상식으로 보면 ‘재림 = 종말’을 공포가 아닌 희망으로 삼는다는 것은 참 어색하고 아둔하기 그지없는 인간들의 소치(所致)로 느껴지지만, 그 당시의 현실적 절망감이 그것을 공포 아닌 희망으로 만들었다면 그러한 종말론적 역사적 상황이 이해될 만도 한 것이다. 교회가 선포하는 것은 예수가 아닌 그리스도였다. 선포하던 예수가 이제 선포되기에 이른 것이다(The proclaimer became the proclaimed), 교회는 예수를 메시아로 선포했다. 이러한 분위기는 이미 바울의 서한과 공관복음서에 충분히 반영되어 있다.

그러니까 바울은 산 예수를 만난 것이 아니라 죽은 예수를 만났다. 그가 다메섹으로 가는 도중에 홀연히 하늘에서 비추는 빛 속에서 들은 음성이, 그가 만난 예수의 전부였다. 바울은 죽은 예수를 만났기 때문에 바울이 교회운동에서 천착한 핵심적 테마는 ‘부활’일 수밖에 없었다. 그에게 현현한 예수는 육신으로 죽었다가 부활한 예수였던 것이다. 따라서 그 부활의 의미가 무엇인가를 그는 생각하고 또 생각했다. 그리고 예수 부활의 의미를 우리 삶 속에서 실천하는 것이야말로 그가 교회의 회중에게 선포하는 신앙의 내용이었던 것이다. 그러기 때문에 바울의 예수는 추상적이고 철학적인 그리스도일 수밖에 없었다.

그러나 여기 도마복음서는, 우리에게 오히려 익숙치 않은, 새로운 예수를 선포한다. 죽은 예수가 아니라, 살아있는 예수를 선포하는 것이다. ‘살아있는 예수’는 죽음의 전제조차 없는 예수다. 그의 말씀을 듣는 살아있는 회중 속에서 살아 움직이는 예수다. 이 살아있는 예수에게는 죽음의 전제가 없기 때문에 부활도 있을 수 없다. 부활을 운운할 필요가 없기 때문에 승천도 재림도 있을 필요가 없다. 일체의 신화적 장치가 사라지고 마는 것이다. 일체의 종말론적 전제나 개념이 없어지는 것이다. 그 대신 남는 것은 오로지 하나! 살아있는 예수의 말씀(로기온)인 것이다.

▲ 가이사랴 빌립보의 우거진 녹음, 암반에서 솟아나는 물길 따라 걷는 기분은 우리 조선땅 금수강산의 축복된 봄의 향연을 만끽하는 것과도 같은 감동이다. 로마가 제국문명을 확립하면서 유럽과 근동에 13개의 가이사랴 도시를 건설하였다. 그 중 두 개가 팔레스타인 땅에 있는데 하나는 지중해 연안에 아우구스투스황제를 위하여 헤롯대왕이 건설한 것이고 또 하나가 그의 아들 빌립보(Philip)가 건설한 것이다. 여기에는 아우구스투스신전을 비롯, 판신전, 제우스신전, 네메시스재판소, 판과 님프의 광장, 그리고 판의 자연동굴 지성소가 있었다. 자연동굴에서 희생양을 바치는데 주변 샘들에서 피가 안 비치면 판신이 희생을 받으신 것이고, 피가 비치면 희생을 거절한 것으로 여겼다. 이곳에서 베드로가 예수를 그리스도로 고백했을 때 예수는 그 고백내용을 비밀로 간직할 것을 당부하였다. 왜 그랬을까? 이 예수의 당부는 20세기 초 ‘메시아비밀’이라는 신학논쟁을 유발시켰다. 다음 편의 주제다.

화자와 기록자

예수의 말을 예수의 쌍둥이가 기록하다

❝화자와 기록자, 그리고 독자, 이 삼자의 해석학적 일체감은 도마복음서를 포함한 나그함마디 문서 전체를 일관하는 정조(情調)였다. 화자, 기록자, 독자가 모두 예수가 되어야 한다는 것은 초기 예수운동의 당연시되었던 모티프였다.❞

이 서장은 콥트어 판본뿐만 아니라 옥시린쿠스사본(POxy) 654번에도 동일한 내용과 형식의 문장이 실려있다. 따라서 114개의 로기온자료를 관(冠)하는 것으로 정확한 의도를 가지고 편집된 총론(總論)임이 분명하다. 후대의 첨가가 아닌 것이다. 이 서장은 도마복음서 전체의 성격을 규탐케 만드는 창(窓)인 것이다.

우리는 지난 주까지 ‘살아있는 예수’가 과연 어떠한 함의를 지니는 지를 살펴 보았다. 죽은 예수가 아닌 살아있는 예수, 죽음에 대한 특별한 의미부여나 종말론적 전제가 없이 살아움직이는 현존(現存, Da-Sein)의 예수! 이 예수가 한 일은 무엇이었나?

서장이 우리에게 말해주는 것은 매우 단순한 사실이다: “살아있는 예수는 말하였다(the living Jesus spoke).” 다시 말해서 그는 ‘말했다’는 것이다. 만약 그가 말한 것이 아니라, 집필했다고 한다면 문제는 간단하다. 예수가 대 사상가였고 문장가였기에 아람어나 희랍어로 직접 글을 썼고, 그 쓴 글이 우리에게 전하여 내려온다고 한다면 기독교는 아주 단순한 문제가 되어버린다. 고민거리를 안겨줄 하등의 소지가 다 사라져버린다. 키케로(Marcus Tullius Cicero, BC 106~43)나 필로(Judaeus Philo, c.BC 10~AD 50)나 플루타르크(Plutarch, c.AD 46~119)와 같은 동시대인들의 저작을 생각할 때, 예수도 충분히 자신의 저작을 후대에 남기는 사상가였을 수도 있다. 그렇다면 기독교신학의 제문제는 예수저작물에 대한 서지학적 연구로 좁혀질 것이다. 그러나 예수는 쓰지 않았다. 말하였다.

살아있는 예수가 ‘말하였다’는 것은 무엇을 뜻하는가? 살아있는 예수가 말한다는 것은, 골방에서 혼자 명상하거나 독백하는 것이 아니라, 반드시 살아있는 사람들 속에서, 그들에 둘러싸여서 그들에게 어떤 메시지를 전한다는 것을 의미하는 것이다. 이때 예수의 메시지는 일차적으로 그의 말을 듣는 사람들에게 이해되는 것을 목표로 삼는다. 그리고 그 순간 말은 허공으로 사라지게 마련이다. 말은 순간 무화(無化)된다. 그러나 경청한 사람들에게 예수의 말이 이해되었다면 그 말은 그들의 마음속에 기억으로 남을 것이다. 오늘날 같이 보존력이 탁월한 디지털 녹음기가 있어서 예수의 말을 녹음해둘 수 있었다면 신학적 논쟁은 사라지고 말 것이다. 그러나 예수가 말하였다는 것은 그 말을 후세에 남기는 것을 목표로 했다는 뜻이 아니다. 예수는 단지 그 말을 듣는 당대의 사람들을 깨우치는 것만을 목표로 삼았을 뿐이다. 예수는 자기의 말이 후세에 남을지 안 남을지를 걱정한 쪼잔한 사람은 아니었을 것이다.

▲ 이 화려한 코린트 양식의 돌기둥이 가이사랴 빌립보 제우스신전의 전면 네 기둥 중의 하나이다.

그런데 예수의 말이 너무도 좋았다. 따라서 타인에게도 이 말을 전하고 싶다. 또 후세의 사람들에게 영원히 전하고 싶다. 이러한 생각을 실천에 옮기는 사람은 예수 본인일 수가 없다. 반드시 타인이 개재되어야 한다. 그리고 인간세에서 말을 전하는 거의 유일한 수단이 문자에 의한 기록(recording by letters)이었다. 따라서 서장에 ‘말하였다’와 ‘기록하였다’가 짝을 이루어 등장하게 되는 것이다.

물론 말과 기록의 주체는 다르다. 말의 주체는 살아있는 예수였다. 그렇다면 기록의 주체는 누구였을까? 서장은 그 기록의 주체를 ‘디두모 유다 도마(Didymos Judas Thomas)’라고 선언한다. 디두모 유다 도마에 관해서는 이미 제37편에서 논하였다(『도올의 도마복음한글역주』 1, 333~7), 디두모나 도마나 다 ‘쌍둥이’라는 뜻이고, 쌍둥이의 이름은 유다인데, 유다는 예수의 형제이다. 따라서 도마복음서를 집필한 도마는 ‘예수의 쌍둥이’라는 것이다. 과연 예수에게 쌍둥이형제가 있었나 없었나 하는 것은 크게 문제될 것이 없다. 예수에게 7남매 이상의 가족이 있었다는 것은 마가(6:3)가 밝혀놓고 있는 사실이고 그 이상의 정확한 내용은 알 수가 없다. 모든 것은 어차피 추론에 속하기 때문이다. 시리아전통은 예수에게 쌍둥이 형제가 있었다는 것을 당연한 사실로 받아들인다.

그러나 여기서 예수의 쌍둥이 존재여부에 대한 논란은 전혀 의미가 없다. 중요한 것은 쌍둥이라는 심볼리즘(symbolism)이다. 그 쌍둥이가 예수의 쌍둥이는 타인의 쌍둥이든 별 문제가 되지 않는 것이다. 쌍둥이라는 심볼이 궁극적으로 노리는 것은 예수의 분신적 존재를 예수 말씀의 기록자로서 설정하고자 한다는 것이다.

예수가 말하였다. 과연 뭘 말했을까? 개똥이나 쇠똥이나 다 알아들을 수 있는 시정 항간의 잡설이었을까? 예수가 말한 것은 ‘은밀한’ 것이다. 우리의 깨우침을 유도하기 위한 것이며 천국의 비밀을 전하기 위한 것이다. 그러한 예수의 말씀은 고도의 상징성과 비유를 동원하기 마련이다. 결코 쉬운, 평범한, 누구나 알아들을 수 있는 이야기가 아닌 것이다.

말한다는 것과 기록한다는 것 사이에는 항상 해석학적 갭이 있다. 도올이 강의를 해도 그 현장에서 도올의 강의를 들으면서 기록하는 학생들의 노트를 검색해보면 모두가 다르다. 어휘의 선택이 다를 뿐 아니라 어떤 때는 논리적 구조도 다르고, 전달되는 의미가 전혀 상반될 때도 있다. 귀로 듣는 행위와 손으로 기록하는 행위는 거의 동시적으로 이루어지는 것임에도 불구하고 그 간발의 시간 속에는 어마어마한 해석학적 과정(hermeneutical process)이 개재된다. 고막이 떨리는 순간, 청신경은 그 신호를 뇌로 전달하여 그것을 의미체계로 재구성시킨다. 그 재구성된 것을 다시 문자의 형상과 결합시켜 손의 근육이 움직이게 되기까지, 한 없이 복잡하고 정교한 작업이 진행되는 것이다.

이때 뇌 속의 재구성작업에 가장 중요한 것은 화자(speaker)의 언어가 의도하는 의미체계를 파악할 수 있는, 기록자(recorder) 자신의 개념적 인식체계이다. 이것은 기록자에게 이미 내재하고 있지 않으면 아니 된다. 이 과정을 엠파티(emphathy) 또는 심파티(sympathy), 혹은 개념과 감정을 총괄하는 교감(intercourse)이라고 부른다면, 이 교감을 담지하는 주체는 예수의 분신이 되지 않으면 안 된다. 예수의 말을 기록하는 자는 예수와 동일한 수준의 지식과 감정과 선의와 경지를 보유하고 있지 않으면 곤란하다. 나의 강의를 노둔한 초등학생이 듣고 적었다면, 과연 그 기록을 가지고 나 도올이 세상에 선포하는 복음(福音)이라 말할 수 있겠는가?

이제 독자들에게 서장이 말하는 쌍둥이의 의미는 확연히 드러날 것이다. 초기 기독교문헌의 구성방식에 있어서는 누가 어떠한 의도에서 어떠한 심볼리즘을 동원하든지간에 그것은 그 문헌의 창출자의 자유에 속하는 문제였다. 오늘과 같이 정통ㆍ이단을 운운하는 교리적 속박이 전혀 없는, 백화노방(百花怒放)의 시대적 산물이었던 것이다.

예수의 말을 예수의 분신과도 같은 예수의 쌍둥이, 예수를 너무도 잘 알고 이해하는 쌍둥이가 기록했다고 하는 사실은 곧 그 기록을 읽는 우리 자신도 예수의 쌍둥이, 즉 예수의 분신, 보다 과감하게 말하면 예수와 동일한 경지의 인간, 아니, 예수 자신이 되어야 한다는 의미를 내포하고 있다. 화자와 기록자, 그리고 독자, 이삼자의 해석학적 일체감은 도마복음서를 포함한 나그함마디 문서 전체를 일관하는 정조(情調)였다. 화자, 기록자, 독자가 모두 예수가 되어야 한다는 것은 초기 예수운동의 당연시되었던 모티프였다.

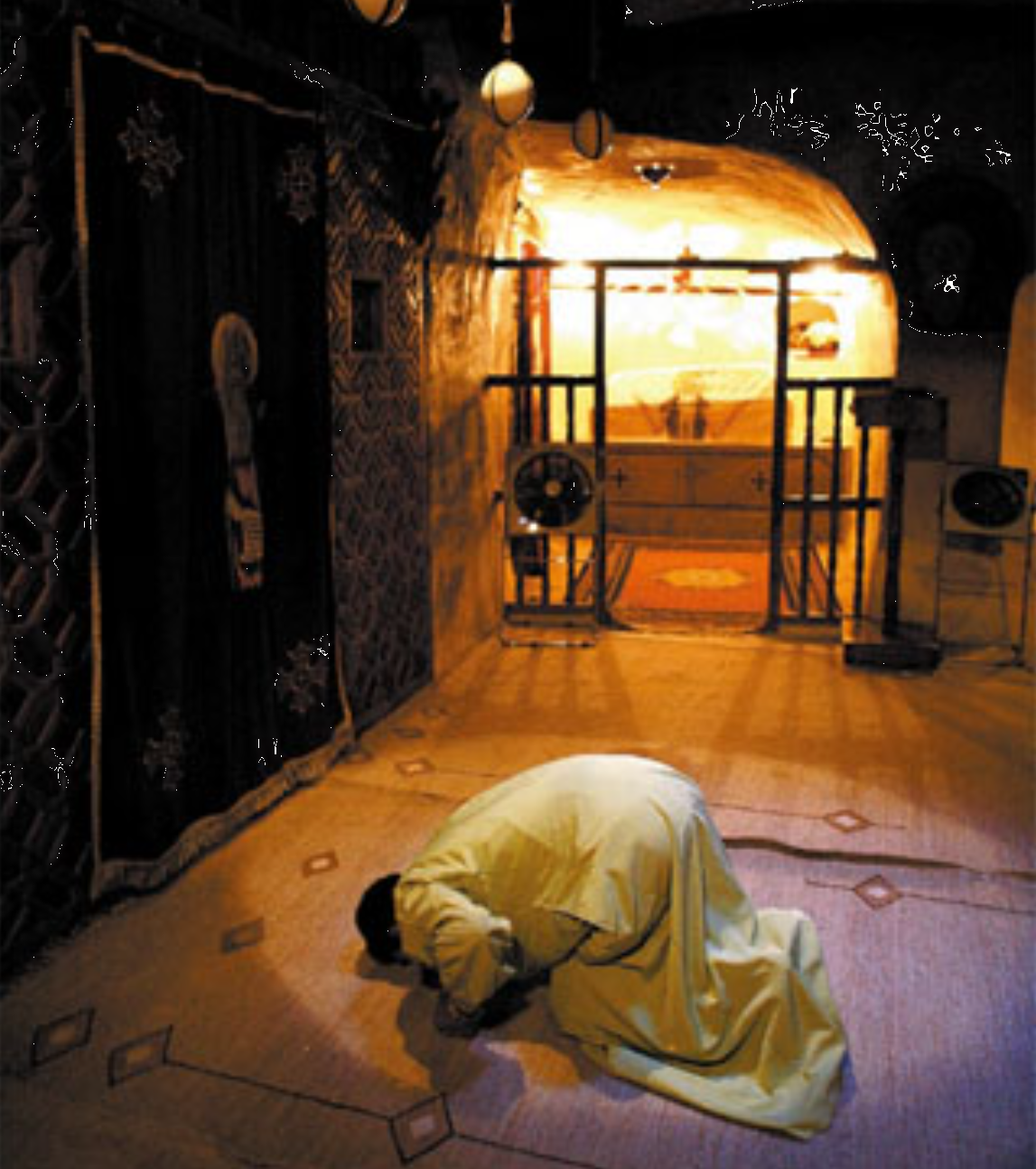

▲ 기독교 역사상, 최초의 수행승으로 꼽히는 사람은 테베의 세인트 폴(St. Paul of Thebes)이다. 폴에 관해서는 유명한 라틴 벌게이트 성서번역자 제롬(St. Jerome, 347~420)이 전기를 남겼다. 폴은 원래 알렉산드리아 부호의 아들이었는데 AD 250년 데시우스황제의 박해를 피하여 16살 때부터 사막에서 고독한 수행을 시작하였다. 나중에 그의 매형이 재산을 차지하려고 하자 세속을 멀리하고파 홍해 부근의 아라비아 사막 깊숙한 곳으로 수행처를 옮긴다. 종려나무가 있고 샘물이 흐르는 곳에 한 동굴을 발견한다. 그는 이곳에서 안식처를 찾았고 그 후 90년 이상을 홀로 조용히 기도만 하다가 113세에 세상을 떴다. 바로 그 동굴 위로 풀 수도원(Monastery of St. Paul)이 건립되었다. 나는 이 수도원을 방문했을 때 너무도 깊은 감명을 받았다. 조용하고 엄숙한 분위기가 감돌았지만 수도승들의 분위기가 한없이 순결했다. 개방적의었고 속인들에 대한 일체의 편견이 없었다. 다시 가보고 싶은 곳, 도마복음서 말씀의 분위기가 절로 느껴지는 아름다운 성소였다.

메시아 비밀

내가 메시아라는 것을 아무에게도 이르지 말라

❝마가복음이 공관복음서 중에서 가장 오리지날한 성격의 문헌이라는 것은 20세기 성서학자는 거개(擧皆)가 다 인정한다. 그런데 마가복음의 기술 중에 아주 이상한 장면이 계속 반복해서 나타난다. 예수가 이적을 행하거나 귀신을 내쫓을 때나 변방을 다닐 때 항상 구차스럽게 자기본색을 감추게 해달라고 당부하는 것이다. 예수 자신의 이러한 메시아 감춤을 브레데는 ‘메시아 비밀’이라고 불렀다. 이 비밀을 캐는 브레데의 학구적 노력이 양식사학이라는 거대한 물줄기를 개척하였던 것이다.❞

20세기 신학계에 여러 측면에서 가장 심원한 영향을 끼친 거목 불트만(Rudolf Karl Bultmann, 1884~1976)의 거대한 연구에 선행하여, 양식비평(form criticism, Formgeschichte)이나 편집비평(redaction criticism)의 선구적 작업이라고 말할 수 있는 획기적 업적을 남긴 신학자가 한 명 있었다. 브레데(William Wrede, 1859~1906)는 1859년 5월 10일 하노버의 뷔켄(Bücken)에서 태어났다.

목사생활(1887~89)을 하다가 괴팅겐대학에서 신약학 사강사(Privatdozent) 노릇을 했고 1893년에는 브레스라우(Breslau) 대학에서 조교수가 되었다. 1896년에 정교수가 되었고, 교수직을 수행중에 47세의 젊은 나이로 세상을 떴다. 죽기 5년 전인 1901년, 그는 향후 신학계의 새로운 방향을 결정지우는(traend-setting) 걸작을 내었다.

William Wrede. Das Messiasgeheimnis in den Evangelien: Zugleich ein Beitrag zum Verständnis des Markusevangeliums. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1901.

1901년에 초판이 나왔고 1913년에 재판이 나왔으며 1963년에 제3판이 발행되었다. 그리고 1971년에 그라이크에 의하여 영역되었다(J. C. G. Greig tr. William Wrede. The Messianic Secret. Cambridge and London: James Clarke & Co., 1971).

1·2차세계대전 중에 침묵을 지키다가 60년대에 다시 3판이 나오고, 또 70년 대에 영역되는 출판의 역사만 보아도 이 책의 래디칼한 성격과 지속적인 영향력을 가늠케 한다. 꼭 1세기가 지난 지금 정독해 보아도 그 문체와 논리의 싱싱함이 꼭 최근에 나온 치열한 문헌비평서 같다는 충격을 던져준다. 브레데는 역사적 예수의 생애를 이해하는 데 있어서 요한복음서는 부차적 자료일 뿐이며, 공관복음서야말로 일차자료라고 본다. 그런데 공관복음서 중에서도 마가복음이야말로 예수생애의 원형을 제공한 최초의 전기(轉機)였다는 마가복음 우위설(Markan priority)을 받아들인다.

그러나 마가자료는 예수생애의 역사가 아니라, 초기교회공동체의 신학화(theologising)의 역사일 뿐이라는 가설을 과감하게 내세운다. 그의 예수의 생애 위에 건설된 예수의 갈릴리사역을 역사적으로 구성케 하는 자료로서의 마가의 객관성을 부정한다. 그리고 기독교의 연구는 예수의 역사를 재구성하는 실증사학이 아니라, 종교사학(Religionsgeschichte)의 일부일 뿐이라고 말한다. 타 종교를 분석하는 것과 똑같은 인문과학적 비판적 방법론에 의하여 초기공동체의 신학적 입장을 분석할 수 있을 뿐이라고 주장한다. 이러한 비판적 시각에서 그가 마가복음 자료에서 주목한 문헌적 특징이 바로 ‘메시아 비밀’이라는 것이다. 마가복음 초장부터 다음과 같은 이야기가 계속 반복되고 있다.

예수께서 각색 병든 많은 사람을 고치시며 많은 귀신을 내어 쫓으시되 귀신이 자기를 알므로 그 말하는 것을 허락지 아니하시니라. (1:34. cf. 1:23-25, 3:11-12, 5:2-19, 9:20).

무당이 무당을 제일 잘 알아보는 법이다. 예수가 메시아며 하나님의 아들이라는 것을 가장 민감하게 인지하는 것은 다름아닌 귀신들이다. 예수는 그 귀신들을 제압하고 내쫓으면서도 바로 그 귀신들에게 자신의 정체를 누설하지 말라고 당부까지 곁들이는 것이다.

문둥병이 그 사람에게서 떠나가고 깨끗하여진지라 … 가라사대 삼가 아무에게 아무 말도 하지말고, (1:42)

예수는 이적을 행한 후에도 그 권능의 역사를 남에게 숨길 것을 강력히 당사자들에게 지시한다(1:43~45, 5:43, 7:36, 8:26). 뿐만 아니라, 가이사랴 빌립보에서 베드로가 예수를 ‘그리스도’로서 고백하자, 예수는 베드로에게 자기가 그리스도임을 아무에게도 말하지 말라고 경고한다(8:30). 그리고 변모산에서 변형(Transfiguration)하여 신적 현상을 드러냈을 때도(the revelation of Jesus' divine nature) 아무에게도 이르지 말라고 경고한다(9:9). 두로 지경을 갈 때에도 남에게 모르게 가려고 하며(7:26), 갈릴리를 지날 때도 아무에게도 알리지 않는다(9:30). 그리고 주변의 타인들이 예수의 비밀을 지키려고 야단칠 때도 있다.(10:47~48). 그리고 예수가 비유로 말하는 것도 제자외의 사람들에게 비밀로 하기 위한 것이라고 말한다(4:10~13, 33~34).

우리가 성경(성스러운 문헌)이라는 편견을 떠나서 객관적으로 이러한 기술을 살펴볼 때, 예수의 언행은 참으로 유치하고 쪼잔하고 구질구질하게 보인다. 자기가 스스로 하나님의 아들이며 이 세상을 구원하는 구세주라고 한다면 정정당당히 권능을 행하고 떳떳하게 그것을 타인에게 밝힐 것이지, 뭘 그것을 구차스럽게 숨기려 한단 말인가? 『중용』 20장에도 이런 말이 있다. ‘행하지 않을 수는 있으니, 일단 행할진댄, 떳떳치 아니하면 놓지 말아야 할지니[有弗行, 行之, 弗篤, 弗措也].’뭘 그렇게 자기가 메시아라는 것을 스스로 숨기려고 노력하면서 또 메시아의 권능을 행하고 다닌단 말인가?

브레데는 아무래도 이러한 마가의 기술은 예수의 생애에 관한 보고일 수가 없다고 단정한다. 그것은 AD 70년경 초기마가기독교공동체의 신학적 입장을 대변하는 모종의 비역사적(unhistorical) 신학적 장치일 수밖에 없다고 본다. 그런데 이 예수자신의 메시아숨김(the Self-Concealment of the Messiah)은 하나의 단서를 가지고 있다. 그것은 곧 ‘인자가 죽은자 가운데서 살아날 때까지는’(9:9)이라는 단서이다. 이 말 속에 전제되어 있는 것은 부활이 곧 메시아의 입증이므로, 부활이라는 사건 이후에는 예수의 메시아됨이 스스로 드러나게 된다는 것이다. 여기에 숨겨져 있는 신학적 입장은 예수의 메시아됨은 부활이라는 사건으로 결정적인 사태가 되었다고 하는 것이다. 브레데는 마가가 수집한 원자료에는 살아있는 예수 스스로 전혀 메시아라는 생각이 없었을 것이라고 추정한다. 살아있는 인간적 예수는 결코 메시아가 아니었다. 스스로 그러한 클레임(claim)을 배제한 사람이었던 것이다.

그런데 그리스도교단은 예수를 메시아로서 숭상했다. 불트만이 말한 대로 교회는 종말론적 회중(Eschatological Congregation)이었다. 그러나 교단도 최초의 형성시기에는, 예수가 생전에는 메시아가 아니었으며 부활로 인하여 메시아가 되었다고 믿었다. 그러나 메시아가 아니었던 사람이 갑자기 죽고나서 메시아가 된다는 사태는 여러모로 모순을 내포하게 된다. 그러기에 점차 메시아신앙은 생전의 예수에게로 투영되기에 이른다. 마침내 생전의 예수도 메시아로서 묘사되기에 이른 것이다. 마가라는 복음서 작가는 바로 이 메시아신앙의 두 단계의 과도기에 위치하고 있었다. 따라서 두 단계의 관념의 긴장관계가 병존할 수밖에 없었다. 바로 이 긴장관계를 해결하기 위하여 우리에게는 구차스럽게 보이는 ‘메시아비밀’의 표상을 제출했던 것이다. 예수는 이미 생전부터 메시아였지만, 사람들에 알려지는 것을 바라지 않고, 부활의 때까지는 그것을 비밀로 유지하려 했다는 것이다. 이 브레데의 놀라운 분석이 20세기의 양식사학이라는 새로운 거대 물줄기를 개벽했던 것이다. 이제 우리가 물어야 할 것은 도마복음의 서장이 말하고 있는 ‘비밀스러운 말씀들(the secret sayings)’에 관한 것이다.

▲ 제51편 사진 설명에서 인류 최초의 기독교 수행승 폴의 이야기를 했지만, 폴은 항상 안토니(Anthony, 251~356)와 같이 언급된다. 폴은 안토니보다 약 20세 연상이다. 안토니 생애에 관해서는 아타나시우스가 전기를 썼다. 폴과 안토니는 같은 시기에 아라비아사막에서 고독한 수행을 하고 있었지만 서로를 알지 못했다. AD 343년 어느 날 안토니는 이미 90년 이상을 한 동굴에서 수행하던 폴의 비젼을 보고 그를 찾아가게 된다. 두 사람이 만나 이야기를 나누고 있는데 까마귀가 빵 하나 전체를 물어다 놓았다. 폴은 말했다: “지난 60년 동안 하루도 안 빼놓고 까마귀가 빵 반 쪽을 가져다 놓았죠. 오늘은 당신이 오셨다고 주님께서 주님의 사도 두 사람 분량의 양식을 보내셨군요.” 온전한 빵 한 개를 까마귀가 물고오는 이 장면은 콥틱기독교 성화의 가장 유명한 테마이다. 초기기독교에 관해 많은 것을 이야기해준다. 왼쪽이 안토니, 오른쪽이 폴이다. 안토니수도원 안토니지성소의 벽에 그려져 있다.

슈바이처와 도마복음

그대들은 내가 꿈꾸는 사람이라 말하겠지

❝슈바이처를 우리는 노벨평화상을 받은 의사로서만 알고 있지만, 그는 의사가 되기 전에 이미 세계적인 신학자로서 명성을 휘날린 사람이었다. 그의 명저 『역사적 예수의 탐구』는 서구신학사의 진보적 흐름을 총망라하여 일별하고 역사적 예수에 관한 논의를 종결지었다. 슈바이처는 역사적 예수 본인이 종말론적 의식 속에서 산 사람이었고, 또 그러한 신념에 따라 소신껏 십자가에 못 박혔다고 분석한다. 종말론에 관한 한 그는 불트만의 선구였다.❞

브레데는 역사적 예수(Historical Jesus)가 결코 메시아라는 의식을 가진 인물일 수가 없다는 것을 ‘메시아비밀(the Messianic Secret)’ 이라는 절묘한 마가복음서 기술상의 개념을 활용하여 입증한 셈이다. 따라서 복음서는 초기기독교 공동체의 신학적 입장을 대변하는 종교사적 변천의 고리들일 뿐, 예수의 생애에 관한 객관적 역사를 구성하는 자료일 수 없다. 이러한 브레데의 관점에 반기를 든 신학자가 바로 노벨평화상 수상자인 알베르트 슈바이처(Albert Schweitzer, 1875~1965)였다. 그를 일약 세기적 신학의 대가로 만든 획기적 저작 『역사적 예수의 탐구(The Quest of the Historical Jesus)』(1910년 영역)의 독일어 원판 제목이 『라이마루스로부터 브레데까지(Von Reimarus zu Wrede)』(1906)라는 사실에서도, 그의 역사적 예수의 탐구가 브레데의 연구와 밀착되어 있다는 것을 감지할 수 있다.

슈바이처의 관심은 어디까지나 ‘역사적 예수’를 재구성하는 것이다. 예수를 역사적 사건으로 리얼하게 파악하려는 것이다. 따라서 예수의 생애에 관한 어떤 신화적ㆍ초자연적ㆍ이적적 기술을 받아들이지 않는다. 한 인간이 처한 역사적 상황에서 어떠한 의식을 가지고 자기 실존과 주변의 인간들의 문제를 고심하면서 대면했을까? 슈바이처의 접근은 매우 심리분석적이다. 그리고 복음서의 자료를 역사적 예수의 리얼리티의 단서로서 활용하는 데 주저하지 않는다. 브레데가 마가의 분석에 집중한 반면, 슈바이처는 마가자료를 뛰어넘어 마태자료의 역사성을 심각하게 받아들인다.

슈바이처는 ‘역사로서의 예수’와 ‘도그마로서의 그리스도’가 결국 하나의 인격체로서 통합되어야만 초기기독교 역사가 바르게 인식될 수 있다는 믿음을 가지고 있다. 그리고 초기기독교공동체가 종말론적 믿음을 가지게 된 연유에는 궁극적으로 그 뿌리가 예수의 생애 그 자체에 내재한다고 본다. 따라서 어떠한 경우에도 예수의 생애에서 메시아됨을 제거할 수는 없다는 것이다.

예수의 생애(Life of Jesus)로부터, 특히 수난의 내러티브로부터, 메시아성(the Messiahship)을 제거하는 것은 매우 어렵다. 그리고 그 제거된 생애로부터 초기기독교 공동체의 신학으로 되돌아가는 것은 더욱 어렵다. (The Quest of the Historical Jesus 343).

예수의 생애에서 메시아를 제거하면 초기공동체 신학과의 연계성이 확보되지 않는다는 것이다. 부활이라는 사건은 어떻게 뒤늦게 갑자기 튀어나왔으며, 또 어떻게 부활이 예수의 메시아성을 돌연히 확보하는가?

부활한 예수가 지상에 나타났다는 단순한 사실만으로 어떻게 예수의 메시아됨과 그들의 종말론의 근거를 확보할 수 있는가? 브레데는 이러한 것들을 설명치 못하고 있다. 그래서 브레데는 오히려 부활의 ‘사건’을 ‘역사적’ 기적으로 만들어 놓고 있는 것이다. 실상 이 따위 기적은 초자연적 사건보다도 더 믿기 어려운 것이다. (p.343).

예수의 메시아됨의 종말론적 의미(the Messianic eschatological significance)는 오직 초기공동체 사람들의 심리적인 ‘부활체험(resurrection experience)’일 수밖에 없으며, 그 체험은 역사적 예수의 삶의 메시아적ㆍ종말론적 측면에 뿌리를 박고 있지 않으면 안 된다. 궁극적으로 예수의 삶을 의미있게 만드는 것은 부활이라는 환상이 아니라 십자가에 못 박혔다고 하는 엄연한 사실이다. 예수는 천국을 지상 위에 선포했다. 이 선포는 이미 세례요한으로부터 시작된 것이다. 씨는 이미 뿌려졌다. 그렇다면 씨는 반드시 싹을 틔우고 결실의 수확을 기다린다. 따라서 예수는 그의 생애에서 이미 그 수확이 이루어지리라는 것을 견고히 믿은 사람이라는 것이다.

▲ 안토니지성소 전경, 오른쪽 벽면에 안토니와 폴의 성화가 그려져 있다. 너무도 성스러운 느낌이 드는 아름답고 깔끔한 곳이었다.

수확은 종말이다. 추수 때 천국은 온다. 종말은 반드시 선택된 소수의 선민의식이나 예정론과 결부되어 있다. 기독교 전체역사가 파루시아(천국의 도래)의 지연이라고 말할 수 있다면, 예수의 삶의 역사 가운데서도 역시 파루시아의 지연은 불가피했다. 예수의 생애는 두 단계로 나뉜다. 전기는 군중에 휩싸인 단계이고 후기는 소수의 12제자들만 데리고 다니는 단계이다. 군중이 그를 버린 것이다. 메시아비밀은 점차 후퇴해 버린다. 그는 죽음을 예비하기 시작하는 것이다.

예수의 종말론적 사유는 물론 유대교적 종말론전통과 깊은 관련을 맺고 있다. 그러나 여타 유대교적 종말론이 구체적인 역사적 상황과 관련을 맺고 있는 데 반하여, 예수의 종말론은 현실적 인간의 회개를 요구하는 윤리적 심화를 목표로 하고 있다. 다니엘묵시록이 안티오쿠스(Antiochus)의 종교탄압과 관련 있고, 솔로몬시편은 폼페이우스가 이끄는 로마군단의 출현과 예루살렘의 내분과 관련이 있고, 에스라4서와 바룩묵시록은 예루살렘성전 멸망과 관련이 있다. 그러나 예수의 종말론은 시대적 탄압의 결과가 아니다. 예수가 산 시대를 일별해보면 결코 종말론적 열망을 불지를 수 있는 어떤 결정적 사건을 발견하기 힘들다. 예수의 종말의식은 종말론적 시대분위기의 소산이 아니다. 오히려 살아있는 예수가 그러한 종말론적 분위기를 창출해내었던 것이다. 예수는 그가 산 시대를 그의 종말론적 신념으로 휘몰아가려고 했던 자이언트였다. 과연 역사는 예수의 신념대로 움직였을까?

“예수의 주변으로 침묵이 감돌았다. 갑자기 요단강에서 요한이 나타났다. 그리고 외친다. ‘회개하라, 천국이 가까웠느니!’ 이어 예수가 등장한다. 그는 하나님의 아들이라는 자의식 속에서 이 세계의 굴레를 자기의 신념에 따라 굴리려 한다. 그 마지막 굴림이 모든 진부한 역사의 시간들을 종료로 이끌어 가리라는 확고한 신념에 따라. 그러나 역사는 굴러가기를 거부한다. 그러자 예수는 자기자신을 그 거대한 굴레 위로 던져버린다. 그러자 역사는 구르기 시작한다. 그를 갈기갈기 찢어 버리면서. 종말론적 조건에 굴복한 것이 아니라 종말론적 조건 그 자체를 분쇄시켜버린 것이다. 그 거대한 역사의 수레바퀴는 아직도 굴러가고 있다. 그리고 우리의 상상을 초월하는 거대한 인간의 찢겨진 몸뚱아리가 아직도 그 수레 위에 걸려있다. 그 자신을 인류의 영적 지도자로서 확신했고 또 그의 의도대로 인류역사의 물길을 틔울 수 있다고 생각할 정도로 강인했던 거인이 아직도 그 수레 위에 걸려 있는 것이다. 이것이야말로 예수 그 인간의 승리였고 하늘나라의 지배였다.” (The Quest of the Historical Jesus 368~9).

예수는 동키호테였을까? 자신의 최면에 희생당한 미치광이였을까? 여기 나 도올은 존 레논의 노랫말 한 구절만 적고 싶다: “그대들은 내가 꿈꾸는 사람이라 말하겠지, 그러나 이 꿈은 나 혼자 꾸는 것이 아니지. 언젠가 그대들도 내가 꾸는 꿈을 같이 꾸게 될 거야. 그러면 이 세계는 하나가 되겠지(You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be one.”

슈바이처는 그가 발견한 역사적 예수의 모습을 실천하려고 노력했다. 그리고 신학자로서의 명성을 뒤로 하고 의과대학에 학부학생으로 진학한다. 그리고 의사면허를 획득한 후, 간호사 아내와 함께 아프리카로 떠났다.

▲ 인류 최초의 기독교 수행자 폴. 빵 반쪽을 물고 오는 까마귀와 무덤을 판 사자 두마리가 인상적이다.

안토니가 폴을 찾아갔을 때 까마귀가 온전한 빵 한 개를 물고 온 이야기는 제52편에 실린 성화로 설명되었다. 두 사람이 빵을 다 먹고 났을 때, 폴이 말하였다. “이제 죽음의 때가 온 것 같소. 주님께서 나의 이 빈약한 몸뚱아리를 흙으로 덮으라고 당신을 보내신 것 같소. 당신의 수행처로 돌아가 아타나시우스가 당신에게 준 겉옷을 가져와서 나의 몸뚱아리를 감아주었으면 하오.” 안토니는 침묵 속에서 하염없이 눈물을 흘리면서 폴의 눈과 손에 작별의 키스를 하였다. 그가 돌아왔을 때 폴은 무릎꿇고 기도하는 모습 그대로 싸늘하게 식어 있었다. AD 343년, 향년 113세, 몸을 아타나시우스의 겉옷으로 싼 후 묻으려 했으나 삽이 없어 시신을 묻을 수 있는 구덩이를 팔 길이 없었다. 이때 사막으로부터 두 사자가 나타나 발톱으로 한 사람이 누울 수 있는 정도의 구덩이를 파놓고 사라졌다. 안토니는 폴의 시신을 곱게 묻었다. 나 도올이 지금 경의를 표하고 있는 사람은 폴 수도원의 원장이다. 영어가 안 통해 대화를 나눌 길은 없었지만 위대한 인격이었다. 나를 안내한 폴 수도원의 신부 이름이 도마였다.

예수의 죽음

예수는 기묘한 과일이었다

❝예수는 과연 어떻게 죽었을까? 그의 죽음에 관하여 우리가 알고있는 이야기는 모두 마가복음을 원형으로 하고 있다. 그러나 마태, 누가, 요한은 마가의 기술을 자기 나름대로 특색있게 각색하고 있다. 마가복음의 기술은 애초부터 예수의 생애에 관한 사실적 보고를 목적으로 하지 않았다. 그리스도됨의 선포가 목적이었기에, 예수의 죽음은 오직 부활을 정당화하기 위한 것이었다. 예수의 죽음은 현대신학에서는 불가지론의 영역에 속하는 것이다.❞

앞 편에서 우리는 브레데와 슈바이처, 두 위대한 사상가의 역사적 예수의 삶에 관한 상반된 견해를 살펴보았다. 슈바이처의 논의는 매우 웅장하고 웅변적이다. 그리고 예수라는 실존했던 인간의 모습을 파악하는 데 매우 구체적인 단서를 제공한다. 그러나 그럼에도 불구하고 그의 논리 전체가 억지춘향이라는 인상을 지우기가 어렵다. 그에게는, 복음서를 구성하는 예수 전기자료 전체가 하나의 픽션이라는 생각을 할 수 있을 정도로 문헌비평의 성과가 성숙되어 있질 못했다. 그리고 나그함마디 문서와 같은 새로운 자료로 촉발된 다양한 관점이 수용될 수 있는 그러한 시대적 바탕이 그에게는 존재하지 않았다. 과연 역사적 예수는 종말론적 신념에 불타, 자신의 수난과 죽음을 예언하고 그 소신대로 죽음을 택한 사람이었을까?【슈바이처의 논의는 액면 그대로 다 받아들인다 해도 그것은 결국 심리적 묘사에 지나지 않는다. 예수는 십자가에서 환멸을 느끼면서 죽어 갔을지도 모르는 ‘종교적 광인(a religious fanatic)’의 이미지에 머물러 버릴지도 모른다】

나그함마디 문서 발견으로 촉발된 초기 성서문헌의 연구성과는 예수의 죽음 직후부터 이미 놀랍게 다양한 예수운동들이 산발적으로 전개되었으며, 로마제국의 권력에 의하여 그 성격규정이 획일화되는 4세기초 이전까지는 방만하게 흩어져 있던 기독교도들의 가슴속에 그려진 예수의 심상은 매우 자유롭고 비권위주의적이었다는 것을 입증해준다. 때로는 하나님은 진리로서만 규정되며, 예수는 그 진리에 도달하기 위한 길동무일 뿐이다. 그는 제자 위에 군림하는 제왕적 존재가 아니다. 그는 진리의 방편(a provisional measure)일 뿐이다. 따라서 우리가 진리에 도달케 되면 예수라는 존재는 사라져버린다. 제자가 된다는 것은, 즉 예수의 권위를 받아들인다는 것은, 궁극적으로 스승을 뛰어넘기 위한 것이다(The purpose of accepting authority is to learn to outgrow it. Pagels, The Gnostic Gospels 138).

예수의 삶에는 묵시론적ㆍ종말론적 전제가 없었다. 그가 실제로 어떻게 죽었는지도 모른다. 2세기 교부 중에서 영지주의 이단을 격렬하게 배척한 최대의 로마 정통파 사상가로 알려진 이레나에우스(Irenaeus, AD 180/90년경 활동)는 예수가 50이 넘어서 노년에 죽었다고 주장한다. 신약성서 중에서 쓰여진 연대가 가장 앞서는 문헌 중의 하나이며(AD 48~55 사이), 바울의 서한임이 거의 확실한 갈라디아서에서는 예수의 죽음을 십자가사건으로 보고하지 않는다. 예수를 그냥 ‘나무에 목 매달린 자’로 보고할 뿐이다(갈 3:13). 사도행전에도 베드로는 예수를 십자가에 못 박혔다고 보고하지 않는다. ‘너희들이 예수를 나무에 목매달아 죽였다’(행 5:30)고 말한다. 베드로가 욥바로부터 가이사랴로 와서 이탈리아군단의 백부장 고넬료의 집에서 기념비적인 강연을 행하였을 때도 이와 같이 말했다: “저희가 예수를 나무에 목매달아 죽였도다(They put him to death by hanging him on a tree.”

우리는 여기서 백인들의 인종차별 속에서 비극적인 삶을 살아야했던 흑인 천재가수 빌리 할러데이(Billy Holiday, 1915~1959)가 담담하게 부른 노래, 「기묘한 과일(Strange Fruit)」(1939)을 연상케 된다. 백인 인종차별주의자들에게 목숨을 잃고 나무에 매달려 있는 흑인을 ‘기묘한 과일’이라고 묘사했던 것이다. 예수는 갈릴리 어느 마을 동구 밖 느티나무에 걸려있는 ‘기묘한 과일’이었을 수도 있다. 유대인들은 돌로 쳐 죽인 사람의 시신을 다른 사람에 대한 경고표시로 나무에 매달아 놓는 습관이 있었다.(신명기 21:22). 십자가로 말한다면 오시리스도 디오니소스도 다 십자가에 못 박혀 죽었다.

▲ 이곳이 바로 폴이 죽은 그 동굴이다. 폴이 바로 이 콥틱 크리스찬의 모습으로 세상을 떴을 것이다. 정면 밝은 곳에 폴의 석관이 있다. 천장에 달린 타조 알은 죽은 것 같지만 부화되기 때문에 예수의 부활을 상징한다고 한다. 천장에 그냥 구멍을 뚫어 채광하는데 1년 강우량이 5m 이하이기 때문에 아무런 지장이 없다고 했다. 청량하기 그지없었다.

현재 성서신학자들의 대세는 로마총독 빌라도의 재판 운운하는 거창한 장면들은 모두 마가의 드라마구성에서 연유된 픽션으로 간주한다. 예수의 실제적 삶에 대한 보고로서 간주하지 않는다. 기묘한 과일처럼 죽어간 예수, 너무도 사랑스러웠고 위대했던 천국운동의 실천가 예수, 그는 젊은 나이에 한 무명인으로서 억울한 죽음을 당했을 것이다. 그러기에 더욱 그의 말씀을 듣고 따랐던 사람들에게는 사모의 염이 깊어갔고, 그의 진실을 알리고자 하는 운동은 눈덩이처럼 불어갔을 것이다. 그러나 소박한 진실은 그 시대가 요구하는 참으로 위대한 메시지를 던지고 있을 때 소박한 모습으로 남을 수가 없다. 진실은 곧 상징의 옷을 입고 신화의 치장을 하고 화려한 역사의 나들이를 떠난다. 진리는 오히려 발가벗지 않는다.

더구나 마가복음이 쓰여진 70년대는 이미 예루살렘성전이 무너진 후였다. 즉 복음서작가들의 붓길을 억압하는 모든 종교적ㆍ정치적·사회적 질곡이 붕괴된 후였다. 누가 어떤 ‘구라’를 쳐도 그 구라를 검증할 수 있는 권위가 부재했다. 이스라엘민족과 국가가 사라졌다. 그리고 최후의 정신적 상징인 성전, 야훼가 임재하는 지성소까지 여지없이 파괴되었다. 모든 종교적 권위가 힘을 잃었다. 누구나 마음대로 뻥 칠 수 있었다. 복음서기자들에게 주어진 사상적 자유는 완벽했다. 그러한 상황에서 대제사장과 장로들이 동원되고, 빌라도 총독까지 동원되는 화려한 픽션이 구성되는 것은 너무도 당연시된 복음서기자들의 책무였다. 그러나 마가복음 이전에 실존했던 도마복음서에는 이적도 없고, 구약적 예언의 성취도 없고, 세계질서를 파괴하는 묵시록적 천국도 없고, 타인의 죄를 대속하기 위해 누가 죽을 일도 없다. 오직 살아있는, 기묘한 과일의 전제조차 없는, 한 인간의 말씀만 있을 뿐이다.

브레데와 슈바이처의 대결을 운운한다면 도마복음서의 출현은 브레데에게 승리의 한 팔을 번쩍 치켜들게 만들었다. 21세기의 예수는 또 다시 묵시록적 사상가에서 지혜론적 스승으로 변해가고 있는 것이다【슈바이처는 예수가 제자들에게 순수한 ‘지혜로운 스승’의 이미지만 있었다면 후대 초대교회에서 갑자기 메시아사상이 솟아날 수 없다고 말했지만, 지혜로운 스승 예수와 메시아 예수 사이에는 논리적 필연성이 역사적으로 확보되어야 할 아무런 이유가 없다. 지혜로운 스승으로서의 예수의 역사적 실상과 무관하게 얼마든지 종말론적 메시아 사상은 솟아날 수 있다】. 크로쌍은 말한다.

“우리의 결론은 이러하다. 역사적 예수는 희랍의 도시중심의 견유학파와는 다른 스타일의, 농촌중심의 유대인 견유학파의 한 사람(a peasant Jewish Cynic)이었다. 그가 사역의 대상으로 삼은 갈릴리 농촌마을들은 세포리스(Sepphoris)와 같은 그레코·로만 도시에 근접해 있었기에, 견유학파의 지식이나 그 방랑하는 카리스마들의 모습을 결코 낯설거나 이해할 수 없는 것으로 생각하지 않았다. 예수의 활동지는 주로 남부 갈릴리(Lower Galilee)【갈릴리는 북부(Upper)와 남부(Lower)로 나뉘는데 북부는 산악고원지대이고 남부는 평원지대이다】의 농촌과 마을에 집중해 있었다. 예수의 전략은 자신의 경우는 물론, 제자들에게 있어서는 더 명료하게, 공짜치료(free healing)와 공동식사(common eating)를 결합하는 것이었다. 이는 로마제국의 정치질서나 유대교의 종교적 위계나 후견질서를 총제적으로 거부하는 종교적, 경제적 평등주의(a religious and economic egalitarianism)를 실천하는 것이었다. 그는 새로운 하나님의 새로운 브로커가 되는 것을 원치 않았다. 그래서 나사렛이나 가버나움에 정착하지 않고 끊임없이 방랑했다. 그는 브로커도 아니고 중개자도 아니었다. 신성과 인성 사이에, 혹은 인성과 예수의 집단 사이에 무엇이 끼어드는 것을 원치 않았던, 매우 파라독시칼한 선포자였다. 이적과 비유, 병고침과 나누어먹음은 모두 참가자들 개개인이 하나님과 직접 매개없이 물리적으로, 심리적으로 소통하게 만들기 위한 장치일 뿐이었다. 그리고 또한 참가자들이 모두 서로 매개 없이 물리적으로 심리적으로 직접 소통하게 만들었다. 한마디로, 예수는 브로커 없는 하나님나라를 선포했던 것이다”(The Historical Jesus 421~2).

▲ 레바논의 시돈(Sidon)은 페니키아문명의 중심지였다. 기원전 2천년대부터 도시국가로 발전하여 기원 전 1천년대 극히 번성하였다. 역사적으로 이집트, 앗시리아, 바빌로니아, 페르시아, 알렉산더, 셀레우코스, 프톨레마이오스, 로마의 지배를 받으면서도 독자적 도시국가의 아이덴티티를 유지하였다. 예수시대에는 헤롯대왕이 이 도시를 새롭게 건축하였고, 예수도 이 지역에서도 활발한 선교를 펼쳤다. 이 지역전승에 의하면 예수가 선교활동을 할 때, 엄마 마리아가 동행하였으며, 여자가 같이 다니면서 설치는 풍습이 아니었기 때문에 엄마는 이곳 동굴에 머물며 아들 예수가 오는 것을 애타게 기다렸다고 한다. 이곳 말로 만타라(mantara)의 언덕이라 하는데 만타라는 ‘기다림’이라는 뜻이다. 이 마리아의 동굴거소는 제1세기부터 초대교회가 되었다. 배경의 나무는 돌무화과 수종인데 그 밑에서 마리아가 아들을 기다렸다고 한다. 제55편에는 초대교회의 진실한 모습을 알리는 충격적인 영상이 나갈 것이다. 기다리는 엄마는 한국인에게도 리얼한 이미지로서 다가온다. 나는 항상 신촌의 안산 언덕에서 나를 기다리시던 엄마의 손을 잡는 심정으로 마리아의 손을 잡았다.

성서와 해석학

예수는 어느 나라 말을 했을까?

❝도마복음의 서장은 우리에게 매우 중층적인 해석학적 함수들을 제시하고 있다. 성서는 고문헌이다. 해석학적 인식론의 반성을 거칠 때만 우리에게 료해될 수 있는 것이다. 신앙은 맹목과 맹종을 벗어날 때만이 신앙이다.❞

이는 살아있는 예수께서 말씀하시고 쌍둥이 유다 도마가 기록한 은밀한 말씀들이니라.

These are the secret sayings that the living Jesus spoke and Judas Thomas the Twin recorded.

이 서장의 언어로부터 읽어낼 수 있는 해석학적 함수로서 우리는 다음의 4기둥을 발견할 수 있다. 첫째는 화자(Speaker)인 예수가 있다. 둘째는 청자(Listener)인 예수의 청중이 있다. 셋째는 기록자(Recorder)인 도마가 있다. 물론 이 기록자가 당시의 청중의 한 사람일 수도 있지만, 상식적으로 이러한 사태는 거의 불가능하다고 사료된다. 예수가 장기간에 걸쳐 다른 상황에서 말한 말씀들을, 아무리 예수의 쌍둥이라 할지라도 도마라는 한 사람이 모두 따라다니면서 그 당장당장에 기록했다는 것은 논리적으로 좀 어폐가 있다. 자기가 직접 들은 이야기도 있을 수는 있겠지만, 다양한 전승을 후대에 종합ㆍ편집하여 기록하였다는 뜻일 것이다. 넷째로 독자(Reader)가 있다. 말은 청자를 대상으로 하는 것이지만, 기록은 독자를 대상으로 하는 것이다. 말은 순간적이지만, 기록은 보존만 잘 된다면 거의 영구적이다. 뿐만 아니라 로칼리티(locality)를 뛰어넘는 공간적 보편성이 있다. 그 언어를 매개로 하는 모든 문화권을 들락거릴 수 있다. 기록은 이와 같이 시간적 영구성과 공간적 초월성을 지니지만, 그래도 일차적으로는 구체적인 대상성을 확보해야 한다. 누가 읽는가? 그 독자의 요구가 없으면 기록이라는 행위는 일방적으로 일어나기는 어렵다. 아마도 도마의 기록은 도마공동체 사람들을 대상으로 했을 것이다. 우선 이 관계를 도식화하면 다음과 같다.

| A. 화자 예수 | ⇔ | B. 청자 예수의 청중 | |

| ⇓ | |||

| C. 기록자 도마 | ⇔ | D. 독자 도마공동체 |

그런데 이 기록은 2000년의 성상을 견디어 내어 오늘 한국의 독자들에게 읽혀지고 있다. 이 행위는 도올 김용옥이라는 번역자를 매개로 해서만 가능한 것이다. 나 도올은 반드시 2개국어화자가 되어야만 한다. 번역은 한국의 독자의 인식체계 속에서 일어나는 것이 아니라, 도올의 머릿속에서 이루어지는 것이다. 따라서 콥트어 도마복음서의 의미체계를 인식하고 그것을 오늘의 한국대중들이 알아들을 수 있는 의미체계로 전환시키는 작업에는 고도의 해석학적 과정이 개입된다.

| A. 화자 예수 | ⇔ | B. 청자 예수의 청중 | ||

| ⇓ | ||||

| C. 기록자 도마 | ⇔ | D. 독자 도마공동체 | ||

| ⇓ | ||||

| E. 번역자 도올 | ⇔ | F. 독자 21세기 한국인 |

이렇게 따지면 함수가 매우 복잡해진다. 그러나 F독자에게 남는 최종적 사실은 매우 단순하다. 그들은 도올이라는 E번역자가 제시하는 21세기 한국어문장을 접할 뿐이다. 문자의 해독은 의미의 발생으로 가능해진다. 의미의 발생은 쌍방적 교감(交感)으로 이루어지는 것이다. 그런데 최종적인 F독자의 교감은 일차적으로 E번역자와의 사이에서 21세기 한국어를 매개로 하여 이루어지는 것이다. 그러나 21세기 한국어가 예수의 말일 수는 없다. 그것은 실상 알고보면, 오늘날 한국사회에서 통용되는 21세기 시공의 의미체계일 뿐이다. 이러한 교감으로 인하여 성립한 우리의 의미체계가 궁극적으로 노리고 있는 것은 A화자 예수와 B청자 예수의 청중 사이에서 일어난 교감과의 역동적 상응성(dynamic equivalence)을 확보하는 것이다. 여기 ‘역동적 상응성’이라는 개념이 매우 중요하다. 그것은 예수의 말을 사전적으로 번역한다고 하는 축어적 일치성(verbal consistency)이나 형식적 대응성(formal correspondence)을 의미하는 것이 아니라, A와 B 사이에서 일어난 의미의 반응체계와 E와 F 사이에서 일어나는 의미의 반응체계를 상응시킨다고 하는 것이다. 이 과정은, 평면적이고 일시적이고 고정적인 정답안이 있을 수 없기 때문에, 역동적일 수밖에 없다. 어차피 예수의 말 그 자체는 우리가 알 수가 없는 것이다. 우리가 알 수 있는 것은 예수의 말과 예수의 청중 사이에 오간 교감의 체계일 뿐이다. 그러나 그것도 어디까지나 추론의 대상일 뿐이다. 그리고 중요한 것은 C기록자 도마와 D독자 도마공동체 사이에서 성립한 교감을 통하여 추론할 수 밖에 없다고 하는 사실이다. EㆍF의 교감은, C·D의 교감을 통하여 A·B의 교감으로 상응되기를 갈망하는 것이다.

| AㆍB Response |

| ⇑ |

| CㆍD Response |

| ⇑ |

| EㆍF Response |

▲ 기다림의 언덕 막두쉐(Maghdouche)에서 시돈항을 바라보다. 지중해연안에 위치한 항구 시돈은 연안에 비교적 큰 평원이 자리잡고 있으며 수량이 풍부해 풍요로운 농경이 가능했으며, 교역과 뮤렉스(murex) 자색염료와 유리공업의 중심지였다. 이 지역에서 발굴된 석관들의 정교한 아름다움은 시돈문명의 높은 수준을 입증한다. 지금도 트랜스아랍 송유관의 지중해 종착지이다.

그런데 이 갈망은 실제로 끊임없는 노력일 뿐이다. 그 노력의 과정을 ‘역동적 상응성’이라고 나는 표현한 것이다. 그런데 이 과정에 개입된 언어의 문제만 생각해도 골치가 지끈지끈 아파진다. 예수가 과연 어떤 말을 했을까? 보통 갈릴리지역에서 통용되던 아람어(Aramaic)를 했다고 하지만 그것도 100% 확실하지는 않다. 우리는 아람어에 대한 지식이 없기 때문에 그것을 매우 특수한 토속언어로 규정하기 쉽지만, 실제로 아람어는 당시에 히브리말보다 훨씬 더 광범하게 쓰인 국제통용어(lingua franca)였다. 당대의 유대인들은 이미 구어로서 히브리말을 사용하지 않았다(James M. Robinson, The Gospel of Jesus 55). 아람어도 다양한 방언이 있기 때문에 예수가 정확하게 어떤 말을 했을지, 그것을 단정지을 길이 없다. 제1세기 갈릴리 아람어 사본은 남아있는 것이 없다. 그리고 과연 도마가 기록했다 할 때에도, 그것이 아람어로 기록된 것인지 희랍어로 기록된 것인지 확정지을 길이 없다. 희랍어로 기록되었다면 그때 벌써 번역이라는 해석학적 과정이 개입되었다. 그리고 우리에게 전달된 사본은 희랍어를 이집트말인 콥트어로 번역한 것이다. 이렇게 본다면 우리의 해석작업에는 최소한 4개 국어의 번역과정을 통한 인식의 전환이 개입되어 있다는 것을 항상 염두에 둘 필요가 있다.

| 아람어 | ⇒ | 희랍어 | ⇒ | 콥트어 | ⇒ | 한국어 |

사람들이 왜 이렇게 도올은 시시콜콜 따지는 것이 많으냐고 반문할지 모르겠다. 그러나 내가 반문하고 싶은 것은 한국의 기독교인들이 성서라는 문헌을 대하는 놀라운 단순성과 무지에 관한 것이다. 성서는 고문헌이다. 고문헌은 고문헌학의 엄밀한 방법론을 통하여서만 우리에게 다가온다. 일반 신도들은 ‘내가 요구하는 것은 예수의 말씀일 뿐이다. 그 말씀을 통하여 신앙을 얻으면 그뿐이다’라고 말할지는 모르지만, 그러한 신앙은 맹목과 맹종을 초래할 뿐이다. 맹목은 융통을 거부하며, 변통을 기피한다. 그것은 독단과 배타를 생산할 뿐이다. 결국 독선(獨善)으로 귀결되고 마는 것이다. 한국의 신앙인들에게 만연된 독선의 질병이 우리 사회의 변화와 소통을 저해하고 있다면, 나는 우리민족이 성서라는 문헌에 대한 편협한 인식의 질곡에서 해방되는 것이 급선무라고 생각한다. 특히 우리민족의 미래를 섞어질 젊은이들은, 성서라는 문헌에 대한 기초적 수준의 상식조차도 지니지 못한 성직자나 허세에 절은 식자들의 권위주의적 강요에 굴종하면 안 된다. F독자로부터 A화자까지 도달하는 길은 너무도 험난하다. F이든 A이든 고정된 실체가 아니다. F라는 오늘의 한국인도 역동적으로 변하는 존재이며 A라는 예수도 끊임없이 역동적으로 변하는 존재이다. 이 두 아이덴티티 사이의 교감은 궁극적으로 F의 실존적 체험의 문제이지만, 그 체험을 구성하는 요소는 무한히 다양하고 중층적인 인류의 체험을 포섭하는 것이다.

▲ 예수를 애타게 기다리면서 마리아가 은거했던 동굴은 오늘까지도 교회로 사용되고 있다. 예수 당시에 과연 이곳에서 마리아가 예수를 기다리고 있었을까? 역사적 사실의 여부는 중요한 문제가 아니다. 중요한 것은 이러한 설화전승을 통해 이미 1세기부터 이곳에 교회가 성립했다고 하는 사실을 추론할 수 있다는 것이다. AD 70년 예루살렘 성전이 멸망하고 유대민족과 초기기독교공동체에 박해가 가해졌을 때 기독교인들이 피신할 수 있었던 가장 유력한 후보지가 바로 두로 시돈지역의 이러한 자연동굴이었다는 것은 더 말할 나위가 없다. 지금 우리가 생각하는 높은 아치형의 교회는 로마의 공회당인 바실리카가 변모한 것이며 초대교회와 관련이 없다. 초대교회는 모두 자연석굴 내지 인조석굴이었다. 나는 이곳을 들어갔을 때 직감적으로 어떤 영기를 느꼈다. 박해받은 사람들의 기나긴 소망과 희망과 대망이 축적된 어떤 영성을 느끼면서 조용히 묵상할 수밖에 없었다.

은밀한 말씀과 나레이터

살아있는 독자들이여! 살아있는 예수를 만나라

❝기록자 도마는 1인칭이 아닌 3인칭으로 서술되고 있다. 다시 말해서 도마의 기록 그 자체를 연출하고 있는 내레이터가 숨겨져 있는 것이다. 도마복음서는 도마에 의한 복음서가 아니라 도마가 기록자로 등장하는 내레이터에 의한 복음서이다. 그 내레이터는 과연 누구일까? 그는 우리에게 어떤 메시지를 던지고 있는가?❞

우리는 이미 이 서장의 언어에서 4개의 해석학적 함수를 끄집어 내었다.

1) 화자(Speaker): 예수

2) 청자(Listener): 예수의 청중

3) 기록자(Recorder): 도마

4) 독자(Reader): 도마공동체.

그러나 서장의 언어는 이 4개의 함수로써 완결되지 않는다. 우리는 이 4개의 함수를 모두 지배하는 가장 결정적인 함수를 망각하고 있었던 것이다. 살아있는 예수가 하신 말씀을 도마가 기록했고, 그 도마의 기록을 우리가 읽는다, 이런 식으로 이해하면 곤란하다. 한번 서장이 이렇게 기술되었다고 생각해보자: “이는 살아있는 예수께서 이르시고 나 예수의 쌍둥이 유다 도마가 기록한 은밀한 말씀들이라.”

만약 이 기술 자체가 유다 도마의 1인칭서술로 되어있다면 상기의 4개 함수로서 서장의 메시지는 완료된다. 그러나 ‘유다 도마가 기록하였다’는 것은 3인칭 기술이다. 즉 3인칭 기술을 하고 있는 1인칭 나레이터(Narrator)가 4개의 함수 모두를 지배하는 연출자로서 가려져 있는 것이다. 살아있는 예수의 말씀을 도마가 기록하였다. 그러나 도마의 기록을 독자들에게 제시하는 것은 도마가 아니요, 어디까지나 나레이터의 몫인 것이다. 나레이터가 도마의 기록을 선택하고 편집하여서 독자가 읽을 수 있도록 제시한 것이다. 도마는 나레이터라는 연출자에 대하여 부속적 위치밖에 지니지 못하는 존재이다. 도마복음서는 도마에 의한 복음서가 아니요, 도마라는 캐릭터가 등장하는 나레이터에 의한 복음서일 뿐이다. 도마는 기록도 하지만 대화의 한 담당자로 등장하기도 한다.

|

|||||||||

| ↑ | |||||||||

| A’. 나레이터 |

나레이터가 과연 누구일까? 물론 우리는 그 역사적 실체를 정확히 집어낼 수는 없다. 개인일 수도 있고 집단일 수도 있다. 그러나 그야말로 이 도마복음서를 창출한 본인이라는 것은 너무도 명약관화하다. 과연 그는 어떠한 목적으로 이 도마복음서를 만들었을까? 이러한 질문도 우리는 거창한 학문적, 역사지식적 배경을 동원하여 답변할 필요가 없다. 서장 그 자체 내에 그 해답이 주어져 있기 때문이다. 그 해답의 열쇠가 바로 ‘은밀한,’ ‘비밀스러운(secret)’이라는 이 한 마디이다. 희랍어로 ‘아포크리포스(apokryphos)’라는 이 말은 ‘숨겨진(hidden)’이란 뜻이다.

▲ 오늘날에는 이 초대교회 동굴 위에 희랍가톨릭 교회가 건축되어 있다. 이탈리아에서 만든 정교한 모자이크로 내외벽이 장식되어 있다. The Sanctuary of Our Lady of Mantara, Maghdouche, Sidon, Lebanon.

이 ‘은밀한 말씀들’이라는 표현 때문에 도마복음서를 아무 생각없이 곧바로 영지주의 문서로 간주하기 일쑤였다. ‘은밀한 말씀’은 곧 천국으로 가기 위한 비밀스러운 영지(gnosis)의 가르침이라는 것이다. 아주 선택된 소수에게 비밀스럽게 계시되는 말씀으로서 그냥 액면가 그대로 규정되어 버리는 것이다. 도마복음서를 영지주의 문헌이라고 한다 해도 나는 그러한 규정에 반기를 들 생각은 없다. 그러나 그렇게 규정해 버린다고 한다면 바울의 서한이나 4복음서 전체가 영지주의 문헌일 수밖에 없다. 영지주의적 요소는 바울에게나 복음서 기자들에게, 특히 제4복음서의 저자에게 매우 명백하게 드러나는 성향이다. 영지주의를 바르게 이해하기 위하여서는 우리는 영지주의라는 개념 그 자체를 파기해버려야 하는 것이다.

여기 ‘은밀한’이라는 형용사가 수식하고 있는 대상은 ‘말씀’이다. ‘말씀’이란 ‘살아있는 예수’가 ‘말한 것’이다. ‘말했다’ 하는 것은 ‘어떤 논문을 저술했다’함이 아니다. 저술은 시·공을 초월하여 대상성의 제약을 받지 않는다. 그러나 ‘말함’은 반드시 시·공의 제약을 받는다. 필연적으로 특정한 장소와 특정한 시간에 몇몇의 사람들에게 말하는 것이다. 더구나 이것은 죽은 예수가 말하는 것이 아니고 살아있는 예수가 말하는 것이다. 살아 움직이는 생명체의 말은 항상 생동적이며, 함축적이며, 상징적이며, 감동적이다. 따라서 신비로울 수밖에 없고 은밀할 수밖에 없다. 그것은 결코 쉽게 료해(了解)될 수 있는 사태가 아니다.

여기 ‘은밀하다’는 말은 크게 두 가지 뜻을 내포한다. 하나는 이해하기가 어렵다는 뜻이다. 수수께끼 같아서 좀 고민을 해야 한다는 뜻이다. 그냥 알아듣는 것이 아니라 풀어서 체득해야 한다는 뜻이다. 또 하나는 선택된 소수에게 조용히 말한다는 뜻이다. 아무에게나 함부로 떠벌일 필요가 없는 은밀한 말들인 것이다. 사실 이것은 모든 진리의 전제조건이다.

그런데 이 은밀한 말씀은 죽은 예수의 말이 아니라 ‘살아있는’ 예수의 말이다. 그러나 한번 반문해보자! 이 도마복음서가 집필되었을 당시 예수가 살아있었나? 천만에! 예수는 이미 죽었다. 억울한 죽음을 당하고 이 세상에서 스러진 후였다. 이제 나레이터가 노리는 목적은 명백해진다. 독자의 의식 속에서 예수가 살아 움직이면서 이야기하듯이 도마의 기록을 연출하겠다는 뜻이다. 그 과정은 은밀할 수밖에 없는 것이다.

그것은 ‘메시아비밀’과도 같은 구차스러운 숨김이 아니다. 독자의 의식 속에서 예수가 살아 움직인다는 뜻은 곧 도마의 기술을 통하여 독자가 예수가 살아있을 때 은밀하게 주변의 사람들에게 말하여 감동을 주었던 바로 그 장면으로 이입(移入)하여 들어간다는 것을 의미하는 것이다. 이 이입이야말로 살아있는 예수에게로 들어가는 이니시에이션(initiation, 의례)이다. 이 이니시에이션은 선택된 소수의 특권이다. 그러나 이 특권은 누구에게든지 열려있다. 결코 비밀스러운 것이 아니다. 변통 없는 비밀만을 간직하려 했다면 이 책을 썼을 리가 만무하다.

서장의 언어가 노리고 있는 궁극적 메시지는 매우 단순하다. 살아있는 독자들이 살아있는 예수를 직접 만나야 한다는 것이다. 그 중간의 어떠한 장치도 결국 방편적 수단에 불과한 것이다.

항간에 나의 ‘도마복음한글역주’를 참을성 없이 재촉하는 사람들이 많다. 좀 진도가 빨리 나갔으면, 뭐가 그리 잔소리가 많노? 그러나 우리는 알아야 한다. 우리는 살아있는 예수를 만나야 하는 것이다. 2천 년 동안 정치권력이 선전해 온 거짓 예수를 버리고 이제 진짜 살아있는 예수를 만나야 하는 것이다. 그 과정은 결코 쉽지 않다. 참을성 있게 기다려야 하고, 거짓된 장치나 치장을 다 벗어버려야 한다. 그 과정은 심히 어렵고, 복잡한 퍼즐을 풀어가는 것과도 같은, 스릴 있지만 난해한 과정이다. 그 과정을 나와 함께 할 수 있는 자들은 복된 사람들이다. 선택된 소수다. 그러기에 그들에게 던져지는 예수의 말씀들은 은밀한 것이다. 그 은밀한 말씀들을 통하여 독자들은 비로소 천국을 엿보게 되는 것이다. 다음 편부터 제1장이 강론된다.

* 2008년 5월 27일 오후 5시 서대문 감리교신학대학에서 본지의 내용을 주제로 하여 사회적 의의를 선포하는 이 땅의 신학자들과 청년 신학도들의 대토론회가 열립니다. 제목은 ‘Q복음서와 한국교회,’ 뜨거운 토론의 자리가 될 것입니다. 뜻있는 일반인들도 참석하실 수 있습니다(이 내용은 중앙SUNDAY 2008년 5월 18일자로 나갔다. 나의 저서 『큐복음서』를 신학자들이 검증하는 토론의 자리였는데 1천여명의 청중이 진지하게 경청하였다).

▲ 이곳이 바로 예수가 선교활동을 활발하게 펼친 두로(Tyre)이다. 두로는 지금 레바논에 속해있지만 예수시대에는 갈릴리 영역권에서 그리 소외되어 있지 않은 페니키아 도시국가였다. BC 17세기부터 13세기에 걸쳐 매우 번성했으며 이집트18왕조의 지배를 받기도 하였다. 두로의 히람왕 1세는 다윗ㆍ솔로몬과 활발한 교역을 펼쳤으며(삼하 5:11, 왕상 5:1 등) 예루살렘 성전 건축시 백향목과 건축기술자와 금을 제공하는 대신 갈릴리지역 20개 읍성을 통치하기도 하였다. 두로는 항구며 섬이며 도시국가였다. BC 332년 알렉산더대왕은 이 섬을 점령하기 위하여 육지에서 방파제를 쌓으며 공략해 들어갔다. 7개월을 완강하게 버틴 후에 함락되었는데, 6천 명이 도륙되었고 3만 명이 노예로 팔려나갔으며 2천 명의 정예로운 젊은이들이 해변의 십자가에 못박혔다. 내가 걷고있는 곳은, 예수도 걸었을 로마시대 두로항의 모습 그대로이다.

인용

'고전 > 성경' 카테고리의 다른 글

| 도마복음한글역주 - 제11장 (0) | 2022.02.28 |

|---|---|

| 도마복음한글역주 - 제9장 (0) | 2022.02.28 |

| 도마복음한글역주 - 에필로그 & 탈고 소감 (0) | 2022.02.27 |

| 도마복음한글역주 - 제목 & 해독 기초자료 & 로기온 주제 상관 도표 (0) | 2022.02.27 |

| 도마복음한글역주 - 탐방 보고서 (0) | 2022.02.27 |