25장

| 有物混成, 유물혼성, |

혼돈되이 이루어진 것이 있었으니 |

| 先天地生. 선천지생. |

천지보다도 앞서 생겼다. |

| 寂兮寥兮, 적혜료혜, |

적막하여라 ! 쓸쓸하도다 ! |

| 獨立不改. 독립불개. |

외로이 서있건만 함부로 변하지 않는다. |

| 周行而不殆, 주행이불태, |

가지 않는 데가 없건만 위태롭지 아니하니 |

| 可以爲天下母. 가이위천하모. |

천하의 어미를 삼을 만하네. |

| 吾不知其名, 오부지기명, |

나는 그 이름 알 길 없어, |

| 字之曰道, 자지왈도, |

그것을 글자로 나타내어 도라 하고 |

| 强爲之名曰大. 강위지명왈대, |

억지로 그것을 이름지어 크다고 말하지. |

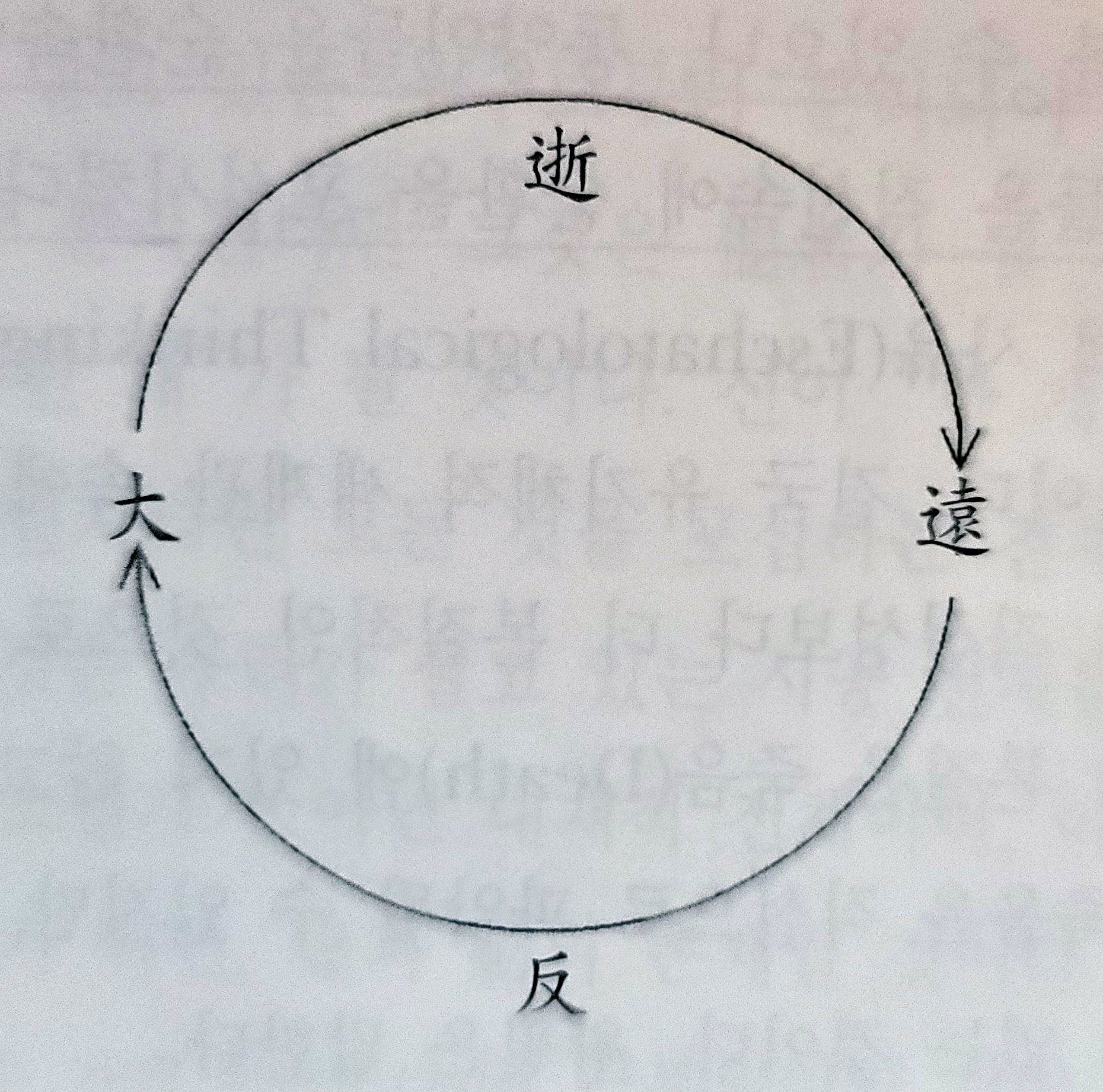

| 大曰逝, 逝曰遠, 遠曰反. 대왈서, 서왈원, 원왈반. |

큰 것은 가게 마련이고, 가는 것은 멀어지게 마련이고, 멀어지는 것은 되돌아오게 마련이네. |

| 故道大, 天大, 고도대, 천대, |

그러므로 도는 크고, 하늘은 크고, |

| 地大, 王亦大. 지대, 왕역대. |

땅은 크고, 왕 또한 크도다. |

| 域中有四大, 역중유사대, |

너른 세계 속에 이 넷의 큼이 있으니 |

| 而王居其一焉. 이왕거기일언. |

왕이 그 중의 하나로다. |

| 人法地, 인법지, |

사람은 땅을 본받고, |

| 地法天, 지법천, |

땅은 하늘을 본받고, |

| 天法道, 천법도, |

하늘은 도를 본받는데, |

| 道法自然. 도법자연. |

도는 스스로 그러함을 본받을 뿐이지. |

1. 노자 사상의 포괄적이고 핵심을 담은 장

이 장에 관해 충격적인 사실이 하나 있다. 그것은 무엇일까? 이 장의 전체 모습이 거의 오늘날의 왕본(王本)텍스트와 틀림이 없는 모습으로 곽점죽간(郭店竹簡)에 나타나고 있다는 사실이다. 간본 갑본(甲本) 제이(第二)에 들어있는 것이다. 이 장이 죽간(竹簡)에 나타난다는 것이 도대체 뭐 그리 충격적일 것이 있는가? 물론 이러한 충격은 『노자』에 관해 전문적인 지식을 축적해오지 않은 사람들에게는 전달될 길이 없다. 그리고 또 이러한 충격이 나 도올의 사적 감정에 머무는 사태일 수도 있다. 그러나 25장이 곽점죽간(郭店竹簡)에 나타나고 있다는 사실은 분명히 하나의 충격이다. 어김없는 엄연한 충격인 것이다.

사실 25장의 내용을 깊게 뜯어볼 줄 아는 사람이라면, 25장의 내용의 폭과 깊이가 현금 우리가 알고 있는 『노자』 텍스트 전체의 내용을 언어적으로나 사상적으로나 압축하고 있다고 말해도 조금도 지나친 말이 아니라는 것을 다 알고 있다. 다시 말해서 이 25장이 죽간(竹簡)에 그대로 다 실려있다는 사실은, 오늘 우리가 알고 있는 『노자』라는 텍스트의 사상의 원형이 이미 죽간시대에 다 완성되어 있다는 것을 방증한다고 단정 지을 수 있다는 것이다.

현재의 곽점죽간(郭店竹簡), 갑(甲)ㆍ을(乙)ㆍ병본(丙本)이 모두 온전치 못한 『노자』의 파편들이다. 그런데 이 온전치 못한 곽점죽간(竹簡)의 모습의 상태를 기준으로 해서만 『노자』의 원형을 추론하는 것이 매우 국부적이고 편협한 논의가 될 수 있다는 것이다. 다시 말해서 죽간(竹簡) 속에 25장이 실려있다는 사실은, 25장을 가능케 하는 모든 노자사상의 유기적 전체가 이미 그 배경으로 설정되어야 함으로 곽점죽간(郭店竹簡)의 텍스트의 재(載)ㆍ부재(不載)에 따라 노자사상의 원형의 모습을 그리는 논의가 부질없는 짓일 수도 있다는 것이다.

최소한 25장이 죽간(竹簡)에 실려있다는 사실 하나만으로도, 우리는 노자사상의 핵심적 전모가 이미 기원전 4세기에는 완정한 형태로 성립되어 있었다는 것을 확실히 추론할 수 있다는 것이다. 그만큼 25장 하나는, 하나가 아닌 전체인 것이다. 아마도 『노자』 여든 한 개의 장 중에서 사상적으로 가장 포괄적이고 핵심적인 장을 꼽으라 하면 이 장을 꼽아야 할지도 모른다.

2. 노자란 사상체계가 저작물로 남겨지기까지

여태까지 우리가 곽점죽간(郭店竹簡)에 대하여 여러 부분적인 이야기들을 해왔지만 그것을 종합해보면 다음과 같은 결론을 시험적으로 내릴 수 있을 것이다.

1

갑본(甲本)ㆍ을본(乙本)ㆍ병본(丙本)은 제각기 다른 전승의 초본들이다. 갑(甲)ㆍ을(乙)ㆍ병(丙)이 모두 제각기 다른 계통의 노자사상의 문자적 표현들이다.

2

그리고 이 죽간(竹簡) 삼본(三本)의 모습이 꼭 당대의 『노자』 텍스트의 전모를 전달하고 있다고는 볼 수 없다. 다시 말해서 이 초본들 자체가 불완전한 초본들이며 이 초본들에 실리지 않은 텍스트의 존재를 충분히 상정할 수 있다는 것이다.

3

우리의 논의를 명확하게 하기 위하여 이렇게 한번 약속을 해보자. 노자라는 어떤 추상적 사상체계를 ‘노자(老子)’라 하고, 노자라는 어떤 역사적 인물을 그냥 노자(老子)라 하고, 노자라는 어떤 책을 『노자(老子)」라 하자.

| ‘老子’ | 추상적 사상체계 |

| 老子 | 역사적 인물 |

| 『老子』 | 저작물 |

주(周)나라 왕실이 낙양(洛陽)으로 동천(東遷)한 이후 왕권이 쇠미해지고 제후세력이 고개를 쳐들면서 질서가 없어지고 패도(霸道)의 시대로 접어 들어가는 시대에, 지방에서 새로 형성된 사인(士人)들이 자유로운 사색을 펼치면서 인간세가 건설해온 문명(文明)이라고 하는 질서에 대한 근원적 회의감을 가지기 시작하는 어떤 풍조가 생겨났다면, 그 풍조를 우리는 ‘노자(老子)’라고 생각해보자 !

이러한 풍조가 점점 생각의 체계를 형성해가면서 사인(土人)들의 감성을 자극하는 시기를 춘추말(春秋末)로 잡고(BC 5세기), 공자(孔子)와 동시대로 잡는다면 그 사상의 패러다임은 이미 무형적이지만(그 당시는 문자적 전달보다 口傳이 사상의 보다 중요한 표현방식이었다) 어느 정도 그 원형이 이미 형성되었고 그 패러다임의 핵심에는 아마도 전설적인 노자(Legendary Lao Tzu)가 자리잡고 있었을 것이다. 그 전설적인 노자를 사마천(司馬遷, 쓰마 치엔)은 「노자한비열전(老子韓非列傳)」에서 이이(李耳)니 노담(老聃)이니 노래자(老萊子)니 태사담(太史儋)이니 하는 이름으로 표현했을 것이다.

4

이러한 ‘노자(老子)’가 전국초기(戰國初期)에 여러사람들에 의하여 문자화(文字化)되기 시작했을 것이다. ‘노자(老子)’의 문자화된 원시자료가 춘추말(春秋末)에서 전국초(戰國初)에 걸쳐 형성되었고, 그것은 생활 속에서 우러나오는 격언이나, 탁월한 철인의 좌우명이나 어록으로, 또 그러한 심오한 금언이나 관념에 대한 해설로서 발전하여 여러 전승을 형성했을 것이다. 그리고 이러한 전승은 한 사람의 일관된 한 사상체계라고 하는 지금의 ‘저자(author)’ 개념을 근본적으로 거부하는 것이다. 그리고 이러한 전승의 내용은 오늘 우리가 생각하는 『노자도덕경』의 내용보다 더 다양하고 풍부했을 것이다.

5

이러한 전승의 홍류 속에서 어떤 탁월한 역사적 노자(老子)가 이러한 전승의 문자적 파편을 종합하여 그 체계를 세우고 그것을 하나의 선집으로서 『노자(老子)』 텍스트를 고착화시키는 작업을 했을 것이다.

이러한 『노자(老子)』텍스트의 작업도 전국중기(戰國中期) 이전부터 시작되어 말기에 걸쳐 다양한 시도가 있었다고 보고, 그 다양한 시도가 다양한 초본(抄本) 『노자(老子)』의 전승을 형성했을 것이다. 그리고 그 최종적 체계가 ‘덕(德)’과 ‘도(道)’라는 개념을 중심으로 그 대계를 잡은 것이며, 그것이 오늘날 우리가 보고 있는 백서본(帛書本) 『노자(老子)』의 원형이었을 것이다.

| 春秋末期 | ‘老子’ 담론의 형성. 전설적 老子. |

| 戰國初期~中期 | ‘老子’ 담론의 다양한 프라그먼트(문자기록화) 형성시기. |

| 戰國中期~末期 | 역사적 老子에 의한 프라그먼트의 종합텍스트 형성시기. 『德』과 『道』의 성립. |

25장이 죽간(竹簡)에 백서(帛書本)과 거의 동일한 형태로 실려있다는 사실은 25장에 나타나는 사상형태가 이미 BC 4세기에는 매우 명료하게 문자화되어 있다는 역사적 사실을 입증한다.

3. 노자 사상형태의 다섯 가지 특징

그 사상형태의 특징을 살펴보면 다음의 다섯 가지 명제로 나누어 고찰할 수 있을 것이다.

1

이미 내가 말하는 ‘천지 코스몰로지(T'ien-ti Cosmology)’적인 우주의 구상이 명료하게 틀지워져 있다. 이것은 이미 천지 코스몰로지가 전국중엽에는 이미 보편화되어 있음을 말해주는 것이다. 그리고 천(天)과 지(地)와 더불어 인(人)을 그 중심으로 생각하는 『주역(周易)』 「계사(繫辭)」적인 ‘삼재(三才)’사상이 이미 확연하게 드러나 있다.

2

카오스존중사상(Chaos-oriented Axiology)이 있다. 천지(天地)를 절대적 실체로 보는 것이 아니라, 천지(天地)는 도(道)라는 카오스를 구현한 비실체적인 코스모스일 뿐이다. 따라서 항상 도(道)라는 카오스가 천지(天地)라는 코스모스에 대해 가치론적으로 더 본질적이며 더 근원적이다.

3

언어문자에 대한 근원적 불신사상(Trans-linguistic Thought)이 명료하게 드러나 있다. 문명(文明)을 언어의 소산이라고 본다면 이러한 언어의 불신은 곧 언어의 기반위에서 성립한 문명에 대한 근원적 불신감(Counter-culturalism)을 표출한다. 그러면서 동시에 언어의 유명론적 불가피성(nominalistic inevitability)을 인정한다. 그것은 단순한 인간 상호간의 약속체계로서 문명생활을 유지하는 데 있어서는 불가피하다는 것이다. 한마디로 ‘도가도비상도(道可道非常道)’의 모든 가능성이 보다 구체적으로 드러나 있다.

4

‘물극즉반(物極則反, 모든 사물은 그 극에 도달하면 다시 원위치로 되돌아 온다)’과 같은 자연순환사상(Holistic Vision of the Homeorrhetic Structure of Nature)이 있다. 이 순환사상은 두 가지 측면을 내포한다. 그 하나는 40장의 ‘반자도지동(反者道之動, 되돌아 오는 것이 도의 움직임)’이 내포하는 바, 우리의 몸을 포함하여 우리가 살고 있는 모든 유기체적 환경계의 순환성을 말하는 것이다. 또 하나는 2장에서 말한 바, 상생(相生)ㆍ상성(相成)ㆍ상교(相較)ㆍ상경(相傾)ㆍ상화(相和)ㆍ상수(相隨)와 같은 인간의 상대적 가치의 상보성과 그 근원적 일원성을 말한 것이다.

5

자연을 비실체적으로 파악하는 도(道)의 자연주의ㆍ개방주의(Desubstantial Naturalism), 즉 ‘스스로 그러함’의 철학(Philosophy of What-is-so-of-itself)이 천지 코스몰로지(T'ien-ti Cosmology)적인 세계관의 틀 속에서 매우 명료하게 규정되어 있다.

이런 정도의 틀이 25장의 사상기저를 형성하고 있다면 이미 ‘노자’의 세계관은 이미 기원전 4세기 이전에 완성된 것이라고 보아야 한다. 인간의 예지의 발달의 역사적 단계에 관해 우리는 놀라운 통찰을 발견하게 되는 것이다. 왕필은 이 장의 주석에 매우 정성을 쏟았다. 한 구절 한 구절에 대해 모두 주석이 있고 그 주석이 매우 상세하다. 38장과 더불어 가장 심혈을 기울인 장이 아닌가 생각된다. 상기의 다섯 주제를 염두에 두고, 왕필주를 모두 해석해가면서 한 구절 한 구절 명료하게 풀어나가겠다.

4. 창조론과 생성론(有物混成, 先天地生)

이 문구의 해석은 전통적으로 논란의 대상이 많이 되어 왔다. 혼성(混成)된 물(物)이 있으니[有] 천지(天地)보다 앞서[先] 생(生)하였다. 천지(天地)보다 시간적으로 앞선 어떤 혼성(混成)의 존재자를 우리는 인정해야만 한단 말인가?

태초(太初)에 하나님이 천지(天地)를 창조(創造) 하시니라. 땅이 혼돈(混沌)하고 공허(空虛)하여 흑암(黑暗)이 깊음 위에 있고 하나님의 신(神)은 수면(水面)에 운행(運行)하시니라. 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하시매 빛이 있었고 그 빛이 하나님의 보시기에 좋았더라. 하나님이 빛과 어두움을 나누사 빛을 낮이라 칭(稱)하시고 어두움을 밤이라 칭(稱)하시니라. 「창세기」 1:1~5

태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 빛이 어두움에 비취되 어두움이 깨닫지 못하더라. 「요한복음」 1:1~5

『노자』 25장의 첫 구절은 우선 이런 『구약』과 『신약』에서 말하는 창조론적 세계관을 반영하는 어떤 유사한 언급으로 간주되기 때문이다. 천지(天地) 이전의 어떤 존재자를 인정해야 한다면, 이러한 세계관은 과연 천지(天地)만이 그 알파요. 오메가라고 부르짖는 중국철학적 세계관 속에서 용납될 수 있는 것일까?

천지(天地) 이전의 ‘생(生)’이라는 것은 과연 무엇인가? 노자에게는 기독교적인 초월자의 관념이 있는 것이 아닌가? 서양의 선교사들은 노자의 이 구절을 아전인수격으로 적당히 해석하는 자들이 많았다. 그러나 이러한 모든 논의가 너무도 피상적이고, 텍스트를 정확히 독해할 능력이 없는 자들의 인상론적 수준에 머물고 있는 가소로운 논의들에 불과하다는 사실이 텍스트 자체를 정확히 짚어보면 명료히 드러나게 되는 것이다.

혼성(混成)된 물(物)이 있으니[有], 그것은 천(天)과 지(地)에 앞서[先] 생(生)하였다.

有物混成, 先天地生。

자아! 문자 그대로 따라가 보자! ‘혼성(混成)된 물(物)’은 있음[有]의 내용이다. 그러므로 ‘혼성(混成)된 물(物)’은 분명히 있는 존재자이다. 이 존재자가 천지(天地)보다 앞선다고 한다면 바로 이 혼성(混成)의 존재자가 하나님[神]이 되어야 할 것이다. 그런데 그 존재자의 ‘생(生)’을 말한다면, 이 문구는 정확하게 ‘하나님께서 창조하는’ 창조론이 아니라 ‘하나님을 창조하는’ 창조론이 되어 버리고 만다. 우선 기독교인들의 무리한 어떠한 해석도 이러한 이단적 결론에 경악할 수밖에 없고, 무릎을 꿇을 수밖에 없다. 다시 말해서 이 구절은 어떤 경우에도 창조론으로 해석될 수 없고, 생성론의 대상일 뿐이다. 그렇다면 창조론은 무엇이고 생성론은 무엇인가?

5. 서양의 창조론과 동양의 생성론

우선 우리가 정확히 주목해야 할 것은 ‘有物混成, 先天地生’의 마지막 ‘생(生)’이라는 글자의 정확한 의미에 관한 것이다.

이 ‘태초(太初)에 하나님이 천지(天地)를 창조하시니라’라는 「창세기」의 첫 구절에서 ‘창조’의 의미는, 분명 천지(天地) 이전에 아무것도 존재하지 않았음을 명료히 하고 있다. 무엇무엇에서 무엇무엇이 창조된 것이 아니라, 단지 하나님이 무엇무엇을 창조했다는 것이다. 천지(天地) 이전에는 아무것도 없었다. 다시 말해서 하나님의 창조는 ‘무로부터의 창조’일 뿐이다. 아무것도 없는 데서 천지(天地)를 창조해낸 것이다. 그 무로부터의 창조를 가능케 한 것이 바로 하나님의 말씀(다발)인 것이다. 창조(바라)라는 말은 오직 하나님께만 쓸 수 있는 말이요, 그 의미는 곧 하나님께서 말씀으로 없는 데서 있게 하셨다 함이다.

그러나 ‘有物混成, 先天地生’의 ‘생(生)’은 전혀 하나님과 같은 그러한 주어를 가지고 있질 않다. ‘생(生)’에는 창조의 의미가 전혀 없다. 우리말에 ‘생겨났다’는 말은 순수한 없음에서 있음으로의 전환을 의미하지 않는다. 그것은 있음에서 있음으로의 전환일 뿐이다. 그것은 있음에서 있음으로의 변형일 뿐이다. 이러한 변형(Transformation)을 우리는 ‘생(生)’이라 부를 뿐이다. 애기가 생겨났다[生]는 것은 정자와 난자가 결합하여 그 결합체가 분화 되어가는 과정에서 주변의 가능한 모든 존재자를 흡수시켜 변형된 결과를 말하는 것이다. 어떠한 경우도 애기는 창조되지 않는다. 애기는 있는 것으로부터 생성되었을 뿐이다.

결국 ‘생(生)’에는 순수한 ‘無(Nothingness)’가 전제될 수 없다. 그렇다고 본다면 ‘有物混成, 先天地生’의 생(生)은 창조를 의미하는 것이 아니라, 혼성(混成)과 천지(天地) 간의 생성(生成)을 말하는 것에 불과한 것이다. 다시 말해서 천지(天地) 이전에 혼성자(混成者)가 있었고, 그 혼성자(混成者)가 또 역으로 천지(天地)로 변형되었음을 말하는, 상호작용 관계를 설명하는 ‘생(生)’에 불과한 것이다.

| 無 | 하나님의 창조 ⇨ |

天地 |

| 混成 | 生 ⇨ |

天地 |

6. 시간 내에 있는 혼성(混成)과 시간 밖에 있는 로고스

「요한복음」의 첫 구절을 읽을 때 우리가 명확히 해야 할 의미들의 맥락이 있다. 우리는 「요한복음」의 첫 구절이 「창세기」의 첫 구절과 같거나 유사한 내용의 어떤 창조론적 세계관을 표방하고 있다고 생각하기 쉽다. 그러나 우선 「요한복음」의 말씀(로고스)과 「창세기」의 말씀은 전혀 그 성격이 판이한 것이다.

우선 「창세기」의 말씀은 무로부터 유를 창조해낼 수 있는 하나님의 능력, 즉 하나님의 속성으로서의 말씀이다. 그것은 하나님의 말씀이다. 즉 하나님이 소유한 속성으로서의 말씀이다. 그러나 요한복음의 말씀은 ‘하나님의 말씀’이 아니다. 즉 하나님께 속한 어떤 능력이나 속성이 아닌 것이다. 「요한복음」의 말씀은 그냥 ‘말씀’이다. ‘말씀(ὁ λόγος)’앞에는 ‘호(ὁ)’라는 관사가 붙어 있는데 그것은 곧 말씀이 독립된 어떤 인격체임을 나타낸다. 말씀(로고스)은 태초로부터 있는 어떤 존재자인 것이다. 그것은 하나님의 속성이 아닌, 하나님과 동격의 어떤 존재자인 것이다. 여기서 우리는 영지주의(Gnosticism)라고 하는 지중해연안의 토착적인 샤마니즘(무속)적 세계관을 전제하지 않으면 이 「요한복음의 기사를 이해할 수가 없다.

이 ‘말씀’ 즉 ‘로고스(λόγος)’라고 하는 이 존재자를 「요한복음」의 기자는 설명하지 않았다. 이것은 곧 「요한복음」의 기자가 이 기사를 쓸 당시(AD 100년경) 「요한복음」이 대상으로 한 초대교회의 사람들에게는 로고스가 이미 부연설명을 필요로 하지 않는 어떤 우주론적 개념으로 인지되어 있었다는 것을 의미한다. 요한복음 기자는 그 로고스(말씀)가 태초에 있었다는 것을 선언하고 있는 것이다. 로고스가 태초에 있었다고 하는 선언은 하나님이 태초에 있었다고 하는 선언보다도 더 중요하고 더 핵심적인 것으로, 앞서 말하여지고 있는 것이다. 「요한복음」이 기술하고자 하는 주제의 모든 내용이 바로 이 로고스의 선재(先在)로부터 연역되어 나올 수밖에 없음을 시사하고 있는 것이다.

‘태초에 말씀이 계시니라(ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος)’ 이 한 구절에서 우리가 간과하기 쉬운 것은 바로 이 ‘태초(ἐν ἀρχῇ)라는 최초의 단어의 통속적 의미로 인해 가려지는 ‘태초’의 의미의 진면목이다. 여기서 말하는 태초는 시간의 시작을 말하는 것이 아니다. 시간의 출발로서의 최초, 즉 시간계열의 첫 고리로서의 태초를 말하는 것이 아니다. 여기서 말하는 ‘태초’는 시간 밖에 있으며, 따라서 시간의 흐름 속에 있는 세계 즉 천지(天地) 밖에 있는 것이다.

시간 밖의 존재로서의 로고스는 현실적인 우리의 사고의 대상으로서는 불가능한 것이다. 따라서 이것은 철저히 신화적이다. 즉 로고스 즉 말씀은 세계 밖의, 시간 밖의 존재자인 것이다. ‘태초에 말씀이 계시니라’는 말씀이 시간 밖에 선재(先在)하고 있다는 것을 선포하며, 또 그 선포의 배면에는 그 말씀이 시간 속으로 진입하게 되는 사태가 암시되어 있는 것이다.

여기서 우리는 바로 「요한복음」의 로고스적 세계관과 『노자』의 도(道)적 세계관의 차이를 발견한다. ‘선천지생(先天地生)’이라 할 때의 ‘선(先)’은 시간 밖을 의미하는 것이 아니다. 그것은 어디까지나 시간내의 생성(生成)의 선후(先後)인 것이다. 따라서 혼성자(混成者)는 천지(天地)에 선행(先行)하지만, 그렇다고 해서 시간을 초월하는 것은 아니다. 혼성(混成)의 선재(先在)가 시간의 선재(先在)를 의미하지 않는다. 즉 천지에 앞선다는 것이 시간에 앞선다는 것을 의미하지 않는다. 따라서 혼성자(混成者)는 시간 안에 있다.

| 로고스 | 시간 밖에 있다. |

| 混成 | 시간 내에 있다. |

7. 요한복음 1장이 지닌 모순성

이제 「요한복음」 1장 1절의 이어지는 말들을 한번 분석해보자!

1. 태초에 말씀이 계셨다.

2. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨다.

‘태초’를 시간에 선재(先在)하는 어떤 영역이라고 가정한다면, 우리는 바로 위의 두 명제에서 태초에 말씀이 계셨다는 것과, 또 태초에 하나님이 계셨다는, 두개의 독립된 사태를 유추해낼 수 있다. 이것은 곧 태초에 있었던 것으로서 말씀과 하나님이라고 하는 두 존재자가 병치되는 사태를 가정하지 않을 수 없다는 것을 의미하게 되는 것이다. 그것이 곧 ‘이 말씀이 하나님과 함께 계셨다’는 기술로 나타나고 있는 것이다. 즉 태초에 말씀이 계셨고 또 하나님이 계셨는데, 이 두 존재자가 나란히 함께 계셨다는 것이다.

그렇다면 시간 밖에서 시간을 창조하는 존재자로서 말씀과 하나님이 같이 있었다고 한다면, 우리는 로고스(말씀)와 테오스(하나님)라는 두 개의 신(神)이 있었다는 다신론적(多神論的) 세계관을 가정하지 않을 수 없다. 그러나 이러한 다신론은 『구약』에서나 『신약』에서나 유대인의 일반적 세계관 속에서 용납될 수 없는 것이다. 유일한 여호와 하나님의 무로부터 창조라는 대전제는 「창세기」에서나 「요한복음」에서 어김없이 존수되고 있는 것이다. 그래서 「요한복음」의 저자는 곧 다음과 같은 명제를 제시한다.

3. 말씀은 곧 하나님이시다.

다시 말해서 말씀(로고스)과 하나님(테오스)은 두 개의 개별적 존재자일 수 없다는 것이다. 절대적 피안에 존속하는 두 개의 존재자로서 말씀과 하나님이 병치될 수 없다는 것이다. 그러나 다시 한번 잘 생각해보자 !!

1. A는 B와 함께 있다.

2. A는 B이다.

이 두 개의 명제는 분명히 모순된 어떤 의미체계를 껴안고 있다. A는 B라는 것이 정확하게 ‘A=B’라고 한다면, A가 B와 함께 있다는 말은 곧 B가 A가 아닌 그 무엇이라는 사태를 의미함으로, 이 두 명제 사이에는 "‘A는 B이고 그리고 B가 아니다’라는 모순명제가 생겨나게 된다. 말씀이 곧 하나님이라고 한다면, 말씀이 하나님과 함께 있었다 라는 말은 성립할 수가 없다. 하나님이 말씀으로부터 타자화될 수 없기 때문이다. 이 동일성과 타자성 간의 모순이 바로 영지주의적 세계관과 로고스기독론 사이의 모순인 동시에, 그 신화적 타협을 의미하는 것이기도 한 것이다.

8. 하나님은 말씀을 통해서만 계시된다

말씀이 곧 하나님이고, 동시에 하나님과 같이 있는 하나님이 아닌 그 무엇이라는 말은, 로고스(말씀)가 테오스(하나님)와 동일한 신격의 존재이면서 동시에 테오스와는 구분되어야 하는 어떤 다른 분화된 성격의 존재라는 신화적 세계관을 암시한다. 로고스는 테오스와 전적으로 동일한 그 무엇일 수 있다. 그러나 테오스로부터 분화되어 나온, 구별되어지는 어떤 다른 성격의 존재로서 이해되어야 한다는 것이다. 즉 그 로고스는 하나님과 이 세계 사이의 중간자적 설정으로서 특별한 의미를 지니는 존재자라는 것이다.

그것은 테오스와 같은 존재이면서도 테오스와 코스모스(κόσμος, 세계) 사이를 연결하는 중개자인 것이다. 이 로고스가 바로 ‘예수’라는 것이다. 즉 로고스는 존재론적 의미나 창조론적 의미 이외로 ‘구속론적’ 의미를 지니게 되는 것이다. 이 로고스가 바로 세계의 창조자인 동시에, 생명이며, 빛이다. 그리고 이 빛은 세계라는 암흑(어두움)에 대비되는 것이다.

| 하나님 | = | 말씀 | → | 세계 |

| 테오스 | 로고스 | 코스모스 |

말씀은 하나님과 아이덴티티가 성립하는 동일한 존재자이면서도, 이 세계와의 관계에 있어서는 하나님의 구현체로서 이 세계로 진입되는 어떤 중보자(구속자)이며, 또 하나님과 태초로부터 같이 있었던 존재자인 것이다.

1. 태초에 말씀이 계셨다.

2. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨다.

3. 이 말씀은 곧 하나님이시다.

4. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨다.

1절부터 2절까지 이어지는 이 명제들은 이러한 동일성과 타자성의 모순을 곤혹스럽게 반복적으로 표현하고 있는 것이다. 태초에 로고스가 있었다. 로고스는 시간에 선재(先在)하는 존재자이다. 코스모스 밖에서 코스모스를 창조하고 코스모스를 구원하는 어떤 신화적 인격체인 것이다. 이 로고스는 신(神)과 함께 있었다. 그는 신(神)과는 구분되는 어떤 것이었다. 그러나 그 로고스가 곧 신(神)이다. 로고스가 신(神) 그 자체이다.

그러나 또 로고스가 신(神) 그 자체로서 인식된다면 로고스의 특수한 성격이 소멸된다. 그래서 다시 반복한다. 로고스는 태초에 하나님과 함께 계셨다. 여기 ‘함께 계셨다’라는 표현은 존재론적으로 두개의 실체를 병치(竝置)하려는데 그 근본소이가 있는 것이 아니다. 이것은 곧 하나님의 존재는 오로지 말씀이라는 중보자를 통하여 이 세계에 드러난다고 한다는 ‘계시성(Revelation)’을 강조하기 위한 것이다. 하나님(테오스)에는 관사를 쓰지 않았다. 하나님은 어떤 존재자이기보다는, 로고스(말씀)를 통하여만 계시(啓示)되는 그 무엇인 것이다.

9. 빛은 인간에 내재하는 하나님의 영역

그 다음 3절에서는 만물이 로고스로 말미암아 지은 바 되었으며 지어진 모든 것이 하나도 로고스가 없이는 된 것이 없다는 것을 말하고 있다. 로고스의 창조론적 기능을 전폭적으로 설파하고 있는 것이다. 로고스가 이 세계를 창조하고 있는 동안, 그럼 하나님은 어디 있었는가 라는 질문은 여기서 성립하지 않는다. 그것은 바로 또 다시 로고스(말씀)가 곧 테오스(하나님)이기 때문이다. 하나님은 로고스의 세계창조를 통하여 자신을 계시하기 때문이다.

이 3절의 언명은 일단 빛과 어두움이라는 영지주의의 본래적 이원론을 일단 거부한다. 즉 영지주의의 토착적 샤마니즘적 세계관 속에서는 정신과 육체가, 빛과 암흑으로 완전히 분리될 뿐만 아니라, 창조론에 있어서도 그것은 선신과 악신의 분립된 작업으로 이원화되는 위험성을 내포하기 때문이다. 따라서 이 세계는 물질이며 어두움이며 그것은 로고스의 창조와는 구분되는 어떤 악신의 창조로서 이해되는 위험성을 봉쇄하기 위하여 만물(이 세계) 어떠한 것도 로고스의 창조가 아닌 것이 없다고 선포하는 것이다.

| 영지주의(Gnosticism) | |

| 정신 | 물질 |

| 영혼 | 육체 |

| 로고스 | 코스모스 |

| 빛 | 암흑 |

| 선신의 창조 | 악신의 창조 |

이러한 영지주의 샤마니즘의 이원성을 거부하면서도, 영지주의적 세계관의 가설을, 요한복음 기자는 구속론적 맥락의 강화를 위하여 수용한다는 데 바로 이 「요한복음」이라는 지혜의 서의 파라독스가 내재하는 것이다. 이 세계 만물(πάντα)이 로고스의 창조력에 힘입지 않은 것이 아무것도 없지만, 결국 만들어진 것, 지어진 것 그 자체에는 생명이 없다는 것, 그것은 암흑이라는 것이다. 이 물질ㆍ육체의 암흑에 대비되는 빛(φως)의 가능성은 오로지 로고스로부터만 온다는 것이다. ‘이 생명은 사람들의 빛이다.’ 여기서 빛은 곧 인간에 내재하는 로고스의 파편이다. 빛이 곧 로고스이다. 빛은 인간에 내재하는 하나님의 영역이며, 그것은 종말론적인 생명이다. 그것은 인간의 구원의 유일한 가능성이다.

10. 세계에 대한 요한과 노자의 인식차이

「창세기」에서의 빛과 어두움은 천지창조의 대비되는 두 계기일 뿐이다. 빛이나 어두움이나 모두 신의 창조의 대비되는 두 계기라는 것을 말하는 언명이다. 그러나 「요한복음」의 빛과 어두움은 철저히 구속론적 맥락에서 대비되는 두 계기일 뿐이다. ‘빛이 어두움에 비취되 어두움이 깨닫지 못하더라.’(5절). 빛은 로고스며, 코스모스의 암흑에서 인간을 구원하는 하나님의 중보자인 것이다. 이 세계는 철저히 암흑이다.

바로 이점이 「요한복음」 1장의 세계관과 『노자』 25장의 세계관이 대비되는 핵심적 분기점이다. 노자에게 있어서는 이 세계, 이 코스모스, 이 천지(天地)는 암흑이 아닌 밝음이다. 오히려 로고스에 대응된다고 보는 혼성자(混成者)야말로 천지(天地)의 밝음에 대한 어두움이다. 그리고 어두움 그 자체도 악마적이거나 죄악적인 것이 아니요, 단지 무분별ㆍ미분화적 상태(the Undifferentiated)를 나타내는 것이다.

| 요한 | 로고스 | 코스모스 |

| 빛 (φως) |

암흑 (σκοτοσ) |

| 노자 | 混成 | 天地 |

| 幽 (the Undifferentiated) |

明 (the Differentiated) |

천지(天地)는 혼성(混成)의 미분화상태에서 분화되어 선택된 가능성이며, 그 천지(天地)는 결코 고정된 실체가 아니다. 따라서 천(天)과 지(地)는 시간 속에서 항상 혼성지물(混成之物)과 상호교섭되는 것이다. 왕필은 말한다.

어지럽게 섞여 있어서 그것을 도무지 규정할 길이 없다. 그

럼에도 불구하고 만물이 그로 말미암아 생성되고 있는 것이다. 그래서 ‘혼성’이라는 표현을 쓴 것이다. 그리고 또 그 혼성자가 누구의 아들인지 알 수가 없다. 그래서 ‘천지보다 앞서 생겨났다’라고 말한 것이다.

混然不可得而知, 而萬物由之以成, 故曰混成也. 不知其誰之子, 故先天地生.

왕필은 이 짧은 해설에서 너무도 명쾌하게 이 구문의 기독교적ㆍ서구적 해석의 가능성을 봉쇄시켜 버린다. ‘혼성(混成)’이라는 것은 생성(生成)의 근원성을 지칭한 것이며, 그것은 우리의 상식적ㆍ분별적 규정을 뛰어넘는다는 의미에서의 무분별자라는 것이다. 그리고 ‘선천지생(先天地生)’이라 한 것도, 천지(天地)에 대한 ‘앞[先]’이라고 하는 시간적ㆍ인과적 선후를 밝히기 위한 것이 아니라 근원적으로 그러한 인과적 선후를 말할 수 없다는 맥락에서 나온 표현일 뿐이라는 것이다.

여기 왕필이 쓴 ‘부지기수지자(不知其誰之子)’라는 표현은 이미 4장에서 나온 것이다. ‘상제지선(象帝之先)’이나 ‘선천지생(先天地生)’이나 결국 같은 맥락의 표현일 뿐이라는 것이다. ‘선천지생(先天地生)’은 결국 시간적 인과의 고리를 밝히는 표현이 아니라 오히려 그러한 직선적 시간관의 거부를 나타낸 것이다.

11. 죽간자료가 던져준 새로운 사실들

그런데 이 구절의 해석에 있어서 새로 발굴된 죽간(竹簡) 자료는 문자학적으로 재미있는 새로운 사실들을 제공하고 있다.

| 王本 | 有物混成, 先天地生. |

| 帛書甲ㆍ乙本 | 有物昆成, 先天地生. |

| 簡本 | 又[爿𦣻]蟲成, 先天[陀/土]生. |

간본의 우(又)는 유(有)와 상통하며, ‘지(陀/土)’는 지(地)의 이체자(異體字) 임으로 크게 문제될 바가 없다.

그런데 이 ‘물(物)’과 상통하는 ‘爿𦣻’라는 글자는 여러 의미로 새길 수 있는 가능성이 있다.

1) 오른쪽의 𦣻이 도(道)의 머리 수(首)자와 관련있다고 생각하면 ‘도(道)’로 새길 수 있다.

2) 왼쪽의 장(爿) 변이 물(物)의 관련 속에서 상(狀)자로의 발전가능성도 생각할 수 있다.

3) 그리고 장(爿) 변이 물(物)의 우(牜) 변과 비슷하다는 연관 속에서는 물(物)자로의 발전가능성도 생각할 수 있다.

사실 곽점죽간(郭店竹簡)의 글자들은 오늘날 우리가 생각하는 문자의 개념, 즉 시각적으로 표준화되고 획일적으로 약속된 객관적 의미전달체계라는 사실에 잘 부합되지 않는다. 우리가 현재 알고 있는 후대의 『노자』 판본의 지식에 의거하여 유추하는 상황이 적지 않다. 당시의 사람들이 죽간(竹簡)의 글씨만으로, 즉 시각적 효과만으로 정확히 그 의미가 다 소통되었을까 하는 데는 의문의 여지가 있다. 단순한 시각에 의존하지 않는 구전의 청각자료가 그러한 문헌과 동시에 전달되었을 것이다.

12. 생성은 상호착종적으로 다방면에서 일어난다

『주역(周易)』 「계사」 上 제1장에는 다음과 같은 문장이 있다. ‘재천성상 재지성형(在天成象, 在地成形)’ 여기서 천(天)은 형이상학(形而上的) 개념이요, 지(地)는 형이하적(形而下的) 개념이다. 천(天)은 추상적이고 지(地)는 구체적이다. 천(天)은 개념적이고 지(地)는 물상적이다. 천(天)은 무형적이고 보편적이며 지(地)는 유형적이며 국부적인 것이다. 이러한 천(天)에서 이루어지는 것을 상(象)이라 했고, 지(地)에서 이루어지는 것은 형(形)이라 했으니, 상(象)과 형(形)은 곧 천(天)과 지(地)의 모든 특성을 요약하는 의미의 표현인 것이다.

| 象 | 形 |

| 추상적 | 구체적 |

| 개념적 | 물상적 |

| 무형적 | 유형적 |

| 보편적 | 국부적 |

| 形而上者 | 形而下者 |

| 天 | 地 |

그렇다면 ‘유물혼성(有物混成)’에서의 물(物)은 혼성(混成)의 상태가 매우 형이하학적인 구체적인 물상을 나타낸다는 의미가 될 것이다. 그리고 물(物)에 해당되는 간본의 ‘爿𦣻’을 상(狀)이나 도(道)로 해석한다면 천지(天地)에 선(先)하는 혼성(混成)의 상태는 구체적인 형상에 구애되지 않는 형이상학적인 어떤 추상적이고 보편적인 상태를 나타내는 것으로 이해되어야 할 것이다. 「계사」上 12장에 나오는 그 유명한 구절, ‘形而上者謂之道, 形而下者謂之器’에서 도(道)의 의미는 상(象)적인 것으로 해석할 수 있기 때문이다.

| 爿𦣻 | 狀 | 象 | 形而上者 |

| 物 | 形 | 形而下者 | |

| 道 | 行, 首 | 形而上者 |

간본의 정황으로 보아 ‘유물혼성(有物混成)’의 본래적 의미는 형이상학적인 것이었을 것이다. 그러다가 시간이 지남에 따라 그 형이상학적인 것이 보다 구체적이고 물형(物形)적인 형이하학적 개념으로 바뀌면서 ‘물(物)’이라는 글자가 채택된 것으로 보인다.

그러나 명말청초(明末淸初)의 대유(大儒) 왕부지(王夫之, 1619~1692)의 말대로 형이상자(形而上者)와 형이하자(形而下者)가 모두 일형(一形)에서 통섭되는 것이라고 본다면, 혼성지물(混成之物)은 희랍인의 이데아나, 초기 기독교인들의 로고스적인 개념으로 파악될 성질의 것이 아니다. 요한복음 저자의 로고스개념이 신화적이라고 한다면 노자의 혼성(混成, 카오스) 개념은 신화가 아닌 우주 생성의 사실이다. 그리고 『태일생수(太一生水)』가 말하듯이 생성은 일방적(一方的)인 시간의 흐름이 아니고 상호착종적인 다방적(多方的)인 것이다.

따라서 ‘爿𦣻’이라는 죽간(竹簡)의 한 글자가 의미하는 것은 혼성(混成)의 카오스 상태는 형이상적인 것으로 규정하는 형이하적인 것으로 규정하든 그것은 구극적으로 형체적인 것이다. 혼(混)에 해당되는 글자가 ‘충(蟲)’으로 되어 있다는 것은 옛날 똥구덩이에 드글드글 끓는 구더기의 모습을 연상케 한다. 혼돈의 모습은 꼬무락거리는 구더기들이 얽혀있는 것과도 같이 혼돈스러운 것이지만 그 어떤 질서가 내포되어 있는 것이다. 결국 코스모스[天地]와 카오스[混成]는 동시적이며 상호교섭적인 것이다.

| 蟲 (簡本) |

→ | 昆 (帛本) |

→ | 混 (王本) |

13. 끊임없는 순환 속에 도는 항상스런 규율성을 지닌다(寂兮寥兮, 獨立不改)

이것은 카오스의 도(道)적인 상태를 형용하는 말들이며 크게 문제될 것이 없다. 우선 왕필의 주를 한번 보자.

‘적막하다[寂]’니 ‘쓸쓸하다[寥]’니 하는 표현들은 모두 형체가 없는 상태를 나타낸 것이다. 그리고 이러한 도(道)적 세계에는 짝지을 만한 구체적 물상이 있을 수 없다. 그래서 ‘외로이 서있다[獨立]’라고 말한 것이다. 그리고 이것은 시작과 끝을 끊임없이 반복하면서 변화하지만 그 항상됨을 잃지 않는다. 그러므로 ‘함부로 변하지 않는다[不改]’라고 말한 것이다.

寂寥, 無形體也. 無物之匹, 故曰獨立也. 返化終始, 不失其常, 故曰不改也.

왕필의 주석은 문제의 핵심이 되는 논리들을 정확히 갈파하고 있다. 적막하여라[寂兮]! 쓸쓸하도다[寥兮]! 와 같은 표현은 혼성지물(混成之物)의 물됨을 표현한 것이다. 그것은 구체적인 체(體)가 없다는 것을 표현한 것이다. 도(道)는 이(夷)ㆍ희(希)ㆍ미(微)한 것이다(14장). 보아도 보이지 않는 것이요, 들어도 들리지 않는 것이요, 만져도 만져지지 않는 것이다. 그것은 구체적인 형체의 대상이 아니다. 그러한 무형체의 상태를 ‘적막하여라!’ ‘쓸쓸하여라!’와 같은 시적인 표현으로 간접적으로 드러낸 것이다.

‘독립(獨立)’을 우리는 현대어의 의미맥락에 따라 홀로 존립하는, 그 자체만으로 고립하여 존재하는, 마치 데카르트의 실체(Substance)와도 같은 의미로 해석할 수 있다. 그러나 여기서 말하는 ‘독립’은 자기원인적(causa sui)인 고존(孤存)을 말하는 것이 아니라 오히려 고존할 수 없는 전체(全體)임으로, 어떠한 구체적 물상적 실체의 개념으로 짝지을 수 없다는 것을 강조하기 위한 것이다.

이것은 데카르트적인 실체관을 전면적으로 거부하는 표현인 것이다. 그것은 상대적 실체 개념으로 파악될 수 없는 전체요, 그런 의미에서는 오히려 스피노자가 말하는 자연(Natura)의 개념에 가깝다고 말할 수 있을 것이다.

‘불개(不改)’란 말도, 변화를 거부하는 고정성이나 불변성을 말하는 것이 아니라, 변화의 규율성, 그 변화의 항상스러움을 나타내는 말이다. 우리가 살고 있는 우주의 변화를 왕필은 ‘반화(返化)’라는 말로 표현하고 있다. 끊임없는 순환성 속에서 화생(化生)하여 나간다는 뜻이다. 그러한 반화(返化)의 과정 속에서 도(道)는 항상스러운 규율성을 지니고 있다. 이것을 과학자들은 법칙(Law)이라고 부르고 있는 것이다. 과학자들이 말하는 법칙이 변화를 거부하는 표현이 아닌 것임은 너무도 명약관화한 것이다.

14. 안 가는 곳이 없기에 삶의 근원이 된다(周行而不殆, 可以爲天下母)

이 구절에 대한 왕필의 주석은 다음과 같다.

두루 다니어 이르지 않는 곳이 없으면서도 위험에 빠지지 않는다. 항상 생명력을 불어넣으며 그 큰 모습을 온전하게 한다. 그러므로 ‘천하의 어미가 될 수 있다’라고 말한 것이다.

周行無所不至而免殆, 能生全大形也, 故可以爲天下母也

여기 ‘행(行)’이라는 글자는 곧바로 ‘도(道)’라는 글자를 연상시킨다. 도(道)는 주행(周行)하는 자이다. 아니가는 곳이 없는 것이다. 그러면서도 불개(不改)하니 불태(不殆)할 수밖에 없다. 그러기에 천하(天下)의 어미가 될 수 있는 것이다. ‘어미[母]’라는 표현은 근원, 바탕, 시원(始源) 등의 의미를 내포한다. ‘천하모(天下母)’라는 것은 우리 인간들의 삶의 근원이 된다는 뜻이다. 그런데 이 구절에 관한 왕본(王本), 백본(帛本), 간본(簡本) 삼자(三者)를 비교해보면 재미있는 판본의 문제들이 제기된다.

‘주행이불태(周行而不殆)’는 백본(帛本)과 간본(簡本)에 모두 나타나지 않는다. 이것은 곧 왕본(王本)이 ‘주행이불태(周行而不殆)’를 앞의 ‘獨立(而)不改’에 맞추어 변문(騈文)의 효과를 내기 위해 삽입한 것으로 보인다. 백본(帛本)과 간본(簡本)이 그런 의미에서는 왕본(王本)과 구별되는, 동류의 전승의 소산으로 간주될 수 있는 것으로 보인다. 그러나 문제는 이와 같이 간단치 않다.

백본(帛本)이 발견된 단계에서 학자들은 왕본(王本)의 ‘천하모(天下母)’가 백서(帛書) 갑(甲)ㆍ을본(乙本) 모두에 ‘천지모(天地母)’로 되어있는 것을 발견하고 왕본(王本)의 천하모(天下母)가 천자모(天地母)의 오사(誤寫)로 간주하였다. ‘천지모(天地母)’는 그 의미가 보다 우주론적으로 심화된다.

그런데 재미있는 사실은 최근에 발굴된 죽간본(竹簡本)에는 ‘천하모(天下母)’로 되어 있다는 것이다. 그렇다면 왕본(王本)과 간본(簡本)이 오히려 더 동일한 전승의 소산으로 간주되게 되는 것이다. 따라서 왕본(王本)ㆍ백본(帛本)ㆍ간본(簡本) 삼자(三者)의 전승관계는 결코 획일적으로 단정지을 수 없는 복잡한 관계로 접근될 수밖에 없는 것이다. 그 부분적 프라그먼트들이 서로 얽혀 있다고 보아야 할 것이다.

15. 규정성을 거부할 때 신비로워진다(吾不知其名, 字之曰道)

오부지기명(吾不知其名), 여기서 노자는 일인칭 화법을 도입함으로서 아주 친근한 시적 느낌을 강화하고 있다. 그 이름을 알 수 없다함은 무엇을 의미하는가? 왕필은 말한다.

이름이란 그 형체의 고정성을 전제로 한 것이다. 그런데 이것은 혼돈되이 이루어져 있어 도무지 형체가 없는 것이다. 그러니 무엇이라 규정할 길이 없는 것이다. 그래서 ‘나는 그 이름을 알길 없다’라고 말한 것이다.

名以定形. 混成無形, 不可得而定, 故曰不知其名也

역시 왕필의 해석은 정확하다. 이름이란 형체의 규정성(定形)과 관련된 것이다. 그러나 도(道)는 근원적으로 혼성된 것이어서 어떠한 형체적 규정성도 거부한다는 것이다. 그러므로 그 이름을 알 수 없다는 것이다. 이것은 모든 신비주의 (Mysticism)의 본질을 꿰뚫는 말이다. 신비란 곧 규정성의 거부를 의미하는 것이다.

자지왈도(字之曰道), 여기서 ‘자지(字之)’라 한 것은 결국 신비주의적 대상에 대한 유명론적 파라독스를 나타낸 말이다. 언어는 궁극적으로 약속체계일 뿐이다. 근원적인 무규정성에 대한 규정일 뿐이다. 그 규정은 궁극적으로는 추상(abstraction)이요, 상징(symbolism)이다. 왕필은 말한다.

대저 이름으로써 우리는 그 형체를 정하고, 글자로써 우리는 규정할 수 있는 것을 말할 수 있게 한다. 도(길)를 말한 것은 만물이 그 어느 것도 이 길을 통하지 않을 수 없기 때문이다. 이것은 혼성한 가운데 말로 표현할 수 있는 것 중에서 가장 큰 것을 일컬은 것이다.

夫名以定形, 字以稱可. 言道取於無物而不由也, 是混成之中, 可言之稱最大也.

16. 서양에서 발달한 합리적 문화와 중국에서 발달한 심미적 문화(强爲之名曰大)

이 짧은 한마디에서 우리는 고대중국인들이 인간의 언어에 대하여 얼마나 깊은 반성적 통찰을 하고 있었는가를 깨닫게 된다. 희랍인들은 인간의 언어가 우리가 살고 있는 대상세계의 진실을 반영해주는 최상의 미디어라는 신념을 결코 버린 적이 없다. 그들은 언어를 숭배했다. 그들은 언어가 형성하는 개념적 세계가 구성해가는 그림에 대한 거의 맹목에 가까운 절대적 신뢰감을 가지고 있었다. 희랍철학에서는 인간의 언어에 대한 참으로 근원적인 회의같은 것을 찾아보기 어렵다. 사실 이러한 언어에 대한 근원적 회의감은 두 밀레니엄을 넘어서 20세기에 이르러서야 겨우 비트겐슈타인의 후기철학에서 본질적으로 드러난다고 말할 수 있을 것이다.

마샬 맥루한(Marshall McLuhan)의 핫 미디어(Hot Media)와 쿨 미디어(Cool Media)라는 개념의 타당성 그 자체를 문제시할 수 있으나, 그것이 어느 정도 인간문명세계를 조망하는데 유용한 개념일 수 있다고 본다면, 대체적으로 표음문자는 핫하고, 표의문자는 쿨하다고 말 할 수 있을 것이다. 물론 양자의 상대적 관계 속에서의 규정일 것이다. 여기서 핫과 쿨은 해상도(Degree of Definition)를 기준으로 한 것이다. 핫은 해상도가 비교적으로 높고 쿨은 해상도가 비교적으로 낮다. 따라서 표음문자는 실재세계에 대한 해상도가 높으며 표의문자는 실재세계에 대한 해상도가 낮다는 대체적인 느낌이 성립할 것이다. 물론 이러한 느낌은 착각일 수도 있다. 해상도란 쉽게 얘기하면 ‘자세함’이란 뜻인데, 반드시 표음문자가 표의문자보다 우리가 살고 있는 세계를 보다 자세히 그려준다는 것은 하나의 착각일 수도 있다는 것이다. 그러나 그러한 대체적 느낌은 일단 문명론적 규정으로서 타당성을 갖는다고 받아들일 수도 있다는 것이다.

| 표음문자 phonetic language |

↔ 해상도 높다 |

실재 Reality |

| 표의문자 idiographic language |

↔ 해상도 낮다 |

실재 Reality |

따라서 고도의 표의문자를 사용하는 중국인들은 언어의 실재반영의 정도에 대해 매우 회의적이었을 것이다. 반면 고도의 표음문자(phonetic alphabet)를 사용하는 희랍인들은 언어의 실재 반영의 정도에 대한 신뢰감을 가지고 있었다고 볼 수 있다. 중국인들의 한자는 비디오적 효과를 중시하기 때문에 공간성이 발달하고 한 시점에서 전체를 파악하는 전체성(holism)이 발달한다.

그에 비하면 희랍인들의 문자는 오디오적 효과를 중시하기 때문에 시간성이 발달하고 의식의 흐름 속에서 그 논리를 구성해가는 합리성(rationality)이 발달한다. 따라서 중국인들에게는 회화적인 심미성이 발달하고 희랍인들에게는 음악적인 논리성이 발달한다. 이것은 물론 일면적이고 상대적인 규정이다. 따라서 희랍인들로부터 발달한 서양문화는 합리적 문화(Rational Culture)인 반면, 중국인들로부터 발달한 동양문화는 심미적 문화(Aesthetic Culture)라 할 수 있을 것이다.

17. 언어적 분석의 한계를 명료하게 인식하다

여기 이러한 비교문화론적 시각의 모든 단초를 말해주는 노자의 명구가 바로 ‘강위지명(强爲之名, 억지로 그것을 이름지어)’이라는 한마디인 것이다. 이 ‘억지로’라는 이 한마디가 결국 중국문명의 언어에 대한 회의감, ‘도가도비상도(道可道非常道)’의 통찰을 재확인해주고 있는 것이다. 이 구절은 중국인들의 심상 속에 항시 인용되는 것으로 깊게 자리잡았고, 후대에 불교가 들어오면서 ‘방편(方便, upāya)’이라는 개념의 이해도 결국 이러한 노자의 선행하는 말들에 의하여 이루어진 것이다. 왕필의 주석은 어떻게 되어 있을까?

‘내가 그것을 글자로 나타내어 도라고 했다’고 한 그 까닭은, 말로 표현할 수 있는 것 중에서 가장 큰 것을 일컬었다 한 바로 그 사실에서 취하여 온 것이다. 그런데 또 다시 그 글자가 규정하는 바의 말미암음을 정확히 따지려고 든다면 우리는 또 다시 그 ‘크다’고 하는 말에 얽매이게 될 것이다.

吾所以字之曰道者, 取其可言之稱最大也. 責其字定之所由, 則繫於大.

대저 또 다시 말에 얽매이게 되면 반드시 분별이 있게 되고, 분별이 있게 되면 그 크다는 말이 소기하는 바의 극한성을 잃어버리게 될 것이다. 그러므로 노자는 말하기를 ‘억지로 그것을 이름지어 크다’라고 한 것이다.

大有繫則必有分, 有分則失其極矣, 故曰强爲之名曰大.

여기 왕필은 언어에 대한 언어적 분석의 한계를 명료하게 지적하고 있는 것이다. 언어는 궁극적으로 언어적 분석의 대상이 될 수 없다는 것이다.

18. 전체는 부단히 움직이며 안 가는 곳이 없다(大曰逝)

왕필은 말한다.

‘서’라 하는 것은 ‘간다’고 하는 것을 말한 것이다. 크다고 해서 그 큼이란 한 개의 큰 몸뚱아리를 고집한다 하는 것이 아니다. 그것은 크기 때문에 두루 아니 다닐 수 없고, 이르지 않는 곳이 없게 된다. 그래서 ‘서’라 말한 것이다.

逝, 行也. 不守一大體而已, 周行無所不至, 故曰逝也.

이러한 왕필의 논의에서 우리는 스피노자의 논리적 귀결을 연상할 수 있다. 신(Deus)이 진정으로 유일자요, 전체라고 한다면, 그 신은 우리가 살고 있는 우주로부터 분리되어 있는 초월자일 수가 없다. 만약 분리된다면 그것은 타자(他者)가 될 것이며, 그것은 유일자가 아닌 ‘한 개’가 될 것이다. 신이 ‘한 개’의 신일 수는 없다. 그것이 유일 자라면 모든 것을 포섭하는 전체일 수밖에 없다. 그렇다면 그것은 우리가 살고 있는 시공 전체를 포섭하는 것이며, 그렇다면 초월자가 아닌 내재적 전체이며, 이 내재적 전체는 불변(不變)의 존재가 아닌, 변(變)과 동(動)의 존재일 것이다. 이것이 바로 ‘대왈서(大曰近, 큰 것은 가게 마련이다)’의 근본의미일 것이다. 즉 전체는 운동을 포섭하지 않을 수 없다는 것이다.

왕필은 이러한 철학적 성찰을 명료하게 인지하고 있다. 즉 ‘대(大)’라 하는 것이 ‘한 개의 큰 것[一大體]’을 의미하는 것이 아니라는 것이다. 그것은 전체며, 전체는 ‘주행무소부지(周行無所不至)’라는 것이다. 즉 전체는 부단히 움직이면서 아니 가는 곳이 없는 어떤 활동성(活動性, Life Activity)이라는 것이다.

19. 순환성이란 모든 유기체의 피드백(逝曰遠, 遠曰反)

동양인의 세계관에 있어서 모든 움직임이란 궁극적으로 두 개의 특성을 갖는다. 그것은 리듬성(Rhythmicity)이요, 순환성(Circularity)이다. 사실 직선성(Lineality)이라는 것도 거시적으로 보면 이 두 특성 속에 포섭되는 것이다. 직선은 순환의 미시적 계기일 뿐이다. 직선과 순환을 운동의 근원적 심층구조(Deep Structure)로 볼 수 있으나, 동양인들은 순환 속에 직선을 포섭시켰고, 서양인들은 직선 속에 순환을 포섭시켰다고 할 수 있다.

그래서 종말론적 사유(Eschatological Thinking)가 서양에서는 팽배하게 된 것이다. 결국 유기체적 세계관 속에서는 생명의 순환성이, 생명의 직선성보다 더 본질적인 것으로 파악될 수밖에 없다. 유기체의 본질은 죽음(Death)에 있지 않고 삶(Life)에 있기 때문이다. 죽음은 직선으로 파악될 수 있지만, 삶은 순환으로 파악될 수밖에 없는 것이다. 왕필은 말한다.

여기 ‘멀다’는 것은 단순히 거리상의 멈이 아니라 그 ‘궁극’을 말한 것이다. 두루 다니면서 그 극을 다하지 아니함이 없다. 그러니 그것은 하나의 ‘감’이라는 것에 국한되는 것이 아니다. 그러기 때문에 ‘멀다’고 말한 것이다. 그러나 그 ‘감’에 집착하지 않고 그 몸됨은 홀로 서 있는 전체다. 그러므로 항상 ‘되돌아 온다’ 라고 말한 것이다.

遠, 極也. 周(行)無所不窮極, 不偏於一逝, 故曰遠也. 不隨於所適, 其體獨立, 故曰反也.

이상의 순환성을, 정확한 도표일 수는 없지만 시각화시켜본다면 다음과 같다.

왕필의 주해는 도의 움직임이 단순한 어떠한 공간적 움직임이 아니라는 것을 명료하게 지적해내고 있다. 다시 말해서 ‘원(遠)’이라는 것은 공간적으로 거리가 멀어져 간다는 것이 아니라, 사물이 그 극한성(Ultimateness)을 다 발현한다는 뜻이다. 사랑이 극에 달하면 미움이 되고, 미움이 극에 달하면 사랑이 된다든가, 피곤함이 극에 달하면 휴식이 오고 안정과 평온이 되찾아온다든가 하는 인간이나 사물의 현상은 꼭 공간적인 양태로서만은 설명할 수 없는 문제이기 때문이다. 그러므로 그것은 ‘하나의 공간적 감[一逝]’이라는 사태에 치우치는(偏) 현상이 아니다. 그리고 그러한 궁극을 실현한다 하는 것은 반드시 그 궁극성에 고착되는 사태를 말하는 것이 아니다. 그것은 궁극이기 전에 하나의 연관된 전체이기 때문이다. 그것은 홀로 서 있는 전체임으로 항상 전체적 발란스를 회복한다. 그러한 주기성, 리듬성을 노자는 ‘反 (Returning)’이라 표현한 것이다. 결국 순환성이란 생체의 리듬성과 관련되어 있는 것이다. 그것은 모든 유기체의 피드백 시스템인 것이다.

20. 반대의 항목은 모두 그 반대의 항목으로 돌아가는 관계다

여기서 우리는 이 마지막 ‘반(反)’이라는 글자에 주목할 필요가 있다. 반(反)은 분명 ‘반대(Antithesis)’의 의미다. 그러나 그것은 동시에 ‘돌아옴(返)’을 의미한다.

反(Antithesis) = 返(Returning)

이것은 분명 예사로운 문제가 아니다. 어쩌면 서양문명과 동양 문명을 사상적으로 가르게 하는 가장 결정적인 단서를 제공하는 매우 심각한 명제인 것이다.

우리가 보통 반(反)이라고 생각하는 것들은 결코 반(反)이 아니다. A에 반(反)하는 B는 형식논리적인 모순관계가 성립하려면 A의 모든 속성이 부정되는 not A가 되어야만 한다. 그러나 우리는 현실 속에서 어떠한 경우에도 이러한 형식논리적인 반(反)을 찾을 수가 없다. 빛의 반(反)이 어두움이라고 해서 어두움 속에는 빛이 없는가? 빛 속에는 어두움이 없는가? 사랑의 반(反)이 미움이라고 해서 사랑 속에는 미움이 없고, 미움 속에는 사랑이 없는가? 하양의 반(反)이 까망이라고 해서 하양 속에는 까망이 없고, 까망 속에는 하양이 없는가?

우리가 세칭(世稱) 알고 있는 반(反)이라고 하는 양극의 사태는 모두 반(反)이 아니다. 반(反)은 어떠한 경우에도, 즉 시공의 현상적 질서 속에서는, 반(反)일 수 없는 것이다. 그러한 형식논리적이고 집합 개념적인 반(反)은 수학의 세계 속에만 하나의 기호적 약속으로만 있을 수 있는 것이요, 현상의 질서 속에서는 있을 수가 없는 것이다. 반(反)은 반(反)이 아니다. 반(反)의 양극은 존재하지 않는다.

그러면 반(反)이란 무엇인가? 반(反)은 반(返)일 뿐이다. 반대의 항목은 모두 그 반대의 항목으로 서로 돌아가는 관계에 있는 것이다. 반(返)이 아닌 반(反)은 실존할 수 없다. 그것은 실존이 아닌 관념이요, 허구다. 따라서 우리가 현상적 질서를 논하는 한에 있어서는, 즉 인간을 말하고, 역사를 말하고, 우주를 말하는 한에 있어서는 ‘反 = 返’의 명제는 어김없이 존수될 수밖에 없는 것이다.

서양문명사는 바로 이러한 형식적 논리와 현상적 논리를 혼동한 데서 생긴 ‘반(反)의 오류(the Fallacy of Phenomenalistic Antithesis)’를 지속시켜온 역사라 할 수 있다. 그래서 사랑과 미움이 화해할 길이 막히고 천사와 악마가 교섭할 길이 막히고 선과 악이 포섭될 길이 막히고 신과 인간이 융합될 길이 막히고 만 것이다.

21. 도가는 천지에 대한 사람들의 왜곡을 걷어내려는 사상이다(故道大, 天大, 地大, 王亦大)

여기 ‘왕(王)’이란 인(人)을 대신 하는 말로서 크게 논란의 여지가 있을 필요가 없다. 훈고학도들의 어리석은 논의들이 다 가소로운 것이다. 왕(王)을 인(人)으로 이해하면 족할 것이다. 백본(帛本), 간본(簡本) 모두 ‘왕(王)’으로 되어있다.

앞서 논의된 ‘대(大)’라고 하는 의미를 염두에 두면서, 실체적 구분은 아니지만, 대(大)로서 파악할 수 있는 네 개의 항목을 설정한 것이다. 이 사대(四大)의 관념 속에서 우리는 이미 간본(簡本)의 시대에 ‘천지 코스몰로지(T'ien-ti Cosmology)’의 구도가 확연하게 자리잡고 있음을 깨닫게 된다. 사대(四大)에서 도대(道大)를 빼버린다면 천(天)ㆍ지(地)ㆍ인(人)의 삼재(三才)가 남기 때문이다. 이 삼재(三才)사상의 구도 위에 도가적 특색인 도(道)를 입힌 것이다.

그리고 이 구문에서 중요한 것은 ‘왕역대(王亦天)’라는 마지막 구절이다. 도(道)ㆍ천(天)ㆍ지(地)에 대하여 인(人)의 위치를 강조하고 있기 때문이다. 우리는 유가사상을 인간중심주의적(anthropocentric) 사상이라 하고, 도가사상을 인간중심주의를 부정하는 자연 중심주의적(naturocentric) 사상이라고 이분화(二分化)해서 생각하기 쉬우나 도가사상 역시 인간을 중심으로 인간이 가지고 있는 문제를 해결하기 위한, 인간초월사상이라는 것을 깨닫지 않으면 안 된다.

천(天)ㆍ지(地)ㆍ인(人)의 중심은 역시 인(人)이다. 천지(天地)는 인(人)을 초월하는 독립(獨立)일지 모른다. 그러나 천지(天地)의 궁극적 의미는 인(人)에게서 나온다. 인(人)에 의한 천지(天地)의 왜곡도 궁극적으로 인(人)의 문제지 천지(天地)의 문제가 아니다. 도가사상은 천지(天地)에 대하여 인(人)을 부정하는 사상이 아니라, 천지(天地)에 대한 인(人)의 위치를 바르게 설정하고, 천지(天地)에 대한 인(人)의 왜곡을 걷어내려는 사상이며, 인(人) 속에서 천지(天地)를 바르게 이해하려는 사상이라 해야 할 것이다. 인(人)이 바르게 설정이 안 되면 궁극적으로 천지(天地)도 온당치 못한 것이다. 그만큼 인(人)은 천지(天地)에 대하여 파괴력을 지니고 있고, 또 그만큼 책임감이 큰 존재인 것이다. 왕필의 주석은 바로 이 인(人)의 강조에 주안점이 놓여 있다.

천지의 성품을 구현한 것으로서 사람은 고귀한 것이다. 그리고 여기 ‘왕’이라는 표현은 사람의 으뜸이란 뜻이다. 왕은 비록 그 물리적 영역이 크다고 말할 수는 없는 것이지만, 또한 역시 크다고 말하지 않을 수 없는 것이다. 그것은 나머지 삼대, 즉 도ㆍ천ㆍ지와 필적할 만한 것이다. 그래서 말하기를 ‘왕 또한 크다’라 한 것이다.

天地之性人爲貴, 而王是人之主也, 雖不職大, 亦復爲大. 與三匹, 故曰王亦大也.

22. 국부적 정치론적 맥락을 현학적 맥락으로 바꾼 왕필(域中有四大)

왕필은 말한다.

‘사대’라 한 것은 도ㆍ천ㆍ지ㆍ왕을 가리킨다. 대저 어떤 존재가 부름이 있고 이름이 있으면, 그것은 그 존재의 궁극을 나타내는 것이 아니다. ‘도’라고 말한 것은 이미 그것이 말미암음이 있음을 나타낸 것이다. 다시 말해서 말미암음이 있고 나서 연후에 ‘도’됨을 일컬은 것이다. 그렇게 되면 이러한 ‘도’는 결국 언어문자로 일컬을 수 있는 것 중에서 ‘큰 것’이다. 그것은 결코 언어문자로 일컬을 수 없는 무칭의 큼이 아니다.

四大, 道天地王也. 凡物有稱有名, 則非其極也. 言道則有所由, 有所由, 然後謂之爲道, 然則是道稱中之大也. 不若無稱之大也.

일컬을 수 없으며, 얻어 이름할 수 없는 것을 말하여 노자는 ‘역’이라 한 것이다. 도ㆍ천ㆍ지ㆍ왕 이 네 개가 모두 실제로는 일컬을 수 없는 영역 속에 있는 것이다. 그래서 말하기를 ‘역 속에 사대가 있다’라고 한 것이다.

無稱不可得而名, 曰域也. 道天地王皆在乎無稱之內, 故曰域中有四大者也.

여기서 왕필은 언어의 영역과 언어를 뛰어넘는 영역의 차이를 명백하게 하고 있다. 유칭(有稱)은 분별의 세계며, 무칭(無稱)은 무분별의 세계다. 유칭(有稱)은 코스모스의 세계며 무칭(無稱)은 카오스의 세계다. 유칭(有稱)은 합리(合理, rational)의 세계며 무칭(無稱)은 초합리(超合理, trans-rational)의 세계다.

| 有稱 | 분별 Differentiation |

코스모스 Cosmos |

합리 rationality |

| 無稱 | 무분별 Non-Differentiation |

카오스 chaos |

초합리 trans-rationality |

왕본(王本)의 ‘역(域)’은 백본(帛本)에나 간본(簡本)에나 모두 ‘국(國)’으로 되어 있다. 본시 노자텍스트는 역(域)이 아닌 국(國)이었을 것이다. 그러나 왕필은 국(國)이라는 표현에 곤혹감을 느꼈을 것이다. ‘왕(王)’과 ‘국(國)’ 등의 표현이 왕필 현학(玄學)의 우주론적 감각에는 도무지 어울리지 않는, 국부적인 정치론의 맥락으로 편협하게 해석되어야 하는 곤혹스러움을 제기했을 것이다. 그래서 국(國)을 역(域)으로 바꾸면서 그것을 아주 우주론적으로 추상화시켜 해석했을 것이다. 그리고 역(域)이라는 표현에 ‘무칭지역(無稱之域)’이라고 하는 어떤 초언어적인 근원성과 원초성의 의미를 부여했을 것이다.

23. 우주론적 최궁극 가능태의 장이 역(域)이다

그러나 사실 왕필의 고민은 그리 큰 문제가 되지 않는다. 국(國)을 비록 ‘나라’ 즉 내가 살고 있는 좁은 울타리의 공간적 영역으로 해석한다 해도 노자사상은 하등의 문제를 일으키지 않는다.

내가 지금 살고 있는 서울 어느 동네를 지목해서 말한다 할지라도 그 영역(locality) 속에 하늘이 있고 땅이 있고 도가 있고 왕(대통령, 혹은 사람과 사람들의 조직)이 있기 때문이다. 다시 말해서 동양사상에 있어서 마이크로코스모스와 매크로코스모스는 항상 동일한 것이기 때문이다. 나의 마이크로한 영역 속에 매크로한 모든 것이 들어있는 것이다.

그러나 왕필의 주석은 오늘 우리가 살고 있는 세계에 대한 본원적인 우주론적인 문제를 제기한다. 도(道)ㆍ천(天)ㆍ지(地)ㆍ왕(王)의 사대(四大)는 참으로 우리가 살고 있는 세계를 생각할 때 설정하지 않으면 아니 될 매우 근원적인 네 질서의 기둥이다. 우리가 말하는 도ㆍ천ㆍ지ㆍ왕은 모두 언어 속의 질서로 진입되어 있다. 그것은 모두 최종적인 궁극적인 카오스의 바탕이 아니다. 그러나 실제로는 도ㆍ천ㆍ지ㆍ왕은 언어의 질서를 벗어난 무칭지역(無稱之域) 속에 있는 것이다.

다시 말해서 우리가 상식적으로, 언어적으로 생각하는 도ㆍ천ㆍ지ㆍ왕은 비언어적인 혼성(混成)의 카오스를 언어적으로 구현한 질서일 뿐이다. 다시 말해서 그것은 사실 그 자체가 아닌 언어적 구현이라는 것이다. 우리가 살고 있는 천지 자체가 하나의 질서적 구현체이다. 다시 말해서 이 질서적 구현 이외의 구현의 가능성도 무한히 존재한다는 뜻이다. 이 천지 이전의, 천지를 구현시키고 있는 그 바탕, 그 우주론적 최궁극의 가능태의 장(場)을 왕필은 역(域)이라 부르고 있는 것이다.

24. 네 개의 큼 속에 사람이 거처한다(而王居其一焉)

여기서도 사대(四大) 중의 인간의 존귀성을 다시 한번 강조하고 있다. 필은 말한다.

사람의 주인됨의 큼에 처한다는 것을 말한 것이다.

處人主之大也.

본장은 혼성(混成)과 천지(天地)의 관계를 말하는 것으로 시작하여 혼성(混成)의 도(道)가 근원적으로 언어적 규정을 벗어나는 어떤 전체적 세계라는 것을 말했고 또 그 전체의 순환적 움직임을 말했다. 그리고 그러한 혼돈의 영역 속에서 구성되는 4개의 ‘큼’을 말했다. 이제 이 사대(四大)의 상호적 관계는 어떻게 이해되어야 하는가? 여기에 어떤 하이어라키(hierarchy, 계층)가 개재되는가? 본 장은 최종적 결론으로 다음과 같이 치달리고 있다.

25. 25장의 클라이막스(人法地, 地法天, 天法道, 道法自然)

『노자』를 하나의 심포니에 비유한다면 바로 이 25장의 이 마지막 구절이 그 변주를 타고 흐르는 주제의 클라이막스라고 할 수 있을 것이다. 『노자』를 하나의 섹스행위에 비유한다면 이 구절이야말로 올가즘(Orgasm)에 해당된다고 말할 수 있을 것이다.

『덕도경』의 체제로 본다면 이 장은 전체의 후미에 달려있음으로 과히 어긋나는 말은 아닐 것이다. 이 후 37장까지는 모두 뒷풀이적인 다스름으로 간주될 수 있다. 여기서 노자사상의 주선율은 실제로 완결되는 것이다. 왕필은 이 구문에 대하여 매우 정성스러운 주석을 달았다. 그리고 이 주석부문은 왕필 자체사상을 이해하는데 매우 중요한 자료로 손꼽히며, 그의 ‘자연(自然)’ 해석은 천하의 명언으로 기리기리 인용되어 왔다. 우선 왕필주를 살펴보자 !

여기서 ‘법’이라는 동사는 ‘본받는다’는 뜻이다. 사람은 땅에 어긋나는 짓을 하지 않는다. 그러므로 온전하게 편안함을 얻는다. 이것이 곧 ‘땅을 본받는다’는 것이다. 땅은 하늘에 어긋나는 짓을 하지 않는다. 그러므로 온전하게 실음을 얻는다. 이것이 곧 ‘하늘을 본받는다’는 것이다. 하늘은 도에 어긋나는 짓을 하지 않는다. 그러므로 온전하게 덮음을 얻는다. 이것이 곧 ‘도를 본받는다’는 것이다. 도는 스스로 그러함에 어긋나는 짓을 하지 않는다. 그러므로 그 최종적 본성을 완성하게 되는 것이다.

法, 謂法則也. 人不違地, 乃得全安, 法地也. 地不違天, 乃得全載, 法天也. 天不違道, 乃得全覆, 法道也. 道不違自然, 乃得其性.

‘스스로 그러함을 본받는다’는 것은 사각형에 있으면 사각형을 본받고, 원에 있으면 원을본받는다는 것이며, 스스로 그러함에 있어서 어긋남이 없음을 말한 것이다. ‘스스로 그러하다’는 것은, 말로 할 수 없을 때 나온 말이요, 그 극을 다했을 때 나온 말이다. 지혜를 쓴다는 것은 지혜가 없음에 미칠 수 없고, 구체적 형백은 추상적 미세한 모습에 미칠 수 없다. 또 미세한 모습은 아예 그 모습이 없음에 미칠 수 없다. 어떤 격식이 있다는 것은 결국 격식이 없음에 미칠 수 없는 것이다. 그러므로 이 노자의 구절은 차원을 바꾸어가면서 본받는 것을 말하고 있는 것이다.

法自然者, 在方而法方, 在圓而法圓, 於自然無所違也. 自然者, 無稱之言, 窮極之辭也. 用智不及無知, 而形魄不及精象, 精象不及無形, 有儀不及無儀, 故轉相法也.

도는 스스로 그러함을 따라가기에 하늘은 그로 인하여 도에 말미암고, 하늘은 도를 본받기에 땅은 그로 인하여 하늘을 본뜨고, 땅은 하늘을 본받기에 사람은 그로 인하여 땅을 본뜨게 되는 것이다. 그래서 사람은 왕이 되는 것이다. 결국 이 모든 차원을 하나로 관통하는 주체가 바로 사람이요, 사람의 으뜸인 왕이다.

道順自然, 天故資焉. 天法於道, 地故則焉. 地法於天, 人故象焉. 所以爲主, 其一之者主也.

‘人法地, 地法天, 天法道, 道法自然’의 긴 문장에 있어서 최초의 주체는 역시 인간이다. 다시 말해서 전체의 주어는 인간이 될 수밖에 없는 것이다. 이것은 곧 앞에서 ‘왕역대(王亦天)’라든가, ‘왕거기일언(王居其一焉)’ 등의 문구가 이미 강조해왔던 측면인 것이다.

26. 과연 도는 무엇을 본받아야 하는가?

사람은 어떻게 살아야 하는가? 인간의 생명은 어떻게 유지되는가? 인간은 일차적으로 땅을 밟고 사는 존재이다. 인간은 땅 위에서 활동(活動)하며, 땅 위에서 경작하고 땅 위에서 집을 짓고 땅 위에서 나오는 것을 먹고 사는 존재이다. 인간의 삶에, 이 천지우주가 모두 관계되지 않은 것이 아무것도 없지만, 일차적으로 인간에게 중요한 것은 땅이다. 인간은 땅을 본받지 아니하고 살 수 없는 존재인 것이다. 인간에게 땅이라는 중력의 장이 없다고 생각해보라! 디디는 것이 없이 우주의 허공을 걸어 다니는 우주인과 같은 삶을 생각해보라! 과연 그것이 인간의 일상적 모습일 수 있겠는가? 인간을 우리가 호모 에렉투스(homo erectus, 直立人間)라고 부르는 것도 결국 땅에 대하여 직립(直立)인 것이다. 땅과 의 관계에서 성립하는 생리구조인 것이다. 이것이 바로 ‘인법지(人法地)’의 뜻이다.

그렇다면 땅은 어떻게 사는가? 땅도 하나의 생명체라고 한다면 땅은 하늘의 조건에 따라 그 생명력을 유지한다. 하늘에서 폭양이 내려 쬐기만 한다면 땅은 갈라지고 생명은 고갈될 것이다. 하늘에서 비가 내려야 땅의 미생물이 발동하고 생명이 움을 튼다. 땅은 인간에 대하여 구체적이요, 국한적이며, 실제적이다. 그러나 하늘은 추상적이요, 보편적이며, 이념적이다. 땅은 형백(形魄)의 세계요, 하늘은 정상(精象)의 세계다. 이것이 곧 땅이 하늘을 본받아 그 실음[載]을 온전하게 한다는 말이다. 땅은 하늘에 어긋나는 짓을 하지 않는다. 이것이 곧 ‘지법천(地法天)’의 의미다.

그렇다면 하늘은 어떻게 사는가? 하늘은 하늘 자체로서 완결되는 것인가? 하늘도 하늘 자체로서 독립된 어떤 실체일 수가 없다. 하늘이라는 정상(精象)은 또다시 그것을 넘어서는 보편자, 우주만물을 지배하는 보편적 길, 다시 말해서 천(天)ㆍ지(地)ㆍ인(人) 삼재(三才)를 포괄하는 어떤 도(道)를 본받지 않을 수 없다. 하늘은 결코 하늘나라(Kingdom of Heaven)가 아니요, 창창한 기의 흐름일 뿐이다. 따라서 하늘은 하늘이라고 인간이 규정한 ‘천대(天大)’를 넘어서서 ‘도대(道大)’를 따르게 마련이다. 그래서 하늘은 그 덮음[覆]을 온전하게 할 수 있는 것이다.

그렇다면 도(道), 그 혼성(混成)의 이름지을 수 없는 그 궁극자는 과연 궁극자인가? 사람이 땅을 본받고, 땅이 하늘을 본받고, 하늘이 도를 본받는다면, 그렇다면 도는 어떻게 사는가? 도는 무엇을 본받는가? 도는 궁극의, 더 나아갈 수 없는 아포리아(aporia, 해결하기 어려운 문제)인가?

기독교나 유대교나 이슬람교가 말하는 신, 하나님은 모든 것이 그 자리에서 단절되는 궁극자이다. 우리는 하나님 그 궁극 이상을 말하면 아니 된다. 이러한 하나님의 단절적 성격을 럿셀경은 ‘상상력의 빈곤(poverty of our imagination)’이라 말하고 있는 것이다.

노자철학의 체계에서는 이러한 궁극자가 존재할 수가 없다. 궁극은 있을지 모르나 궁극자라는 실체는 있을 수 없다. 인간이 땅을 본받고, 땅이 하늘을 본받고, 하늘이 도를 본받는다면, 그 대답은 명료하다. 도에서 단절되는 사태는 있을 수가 없다. 도 또한 무엇을 본받아야 하는 것이다. 그런데 문제는 도야말로 혼성(混成)의 궁극자요. 더 이상 본받아야 할 대상을 지닐 수 없는 궁극적 무엇이라는데 있다. 무엇을 본받아야 한다. 그러나 본받을 수가 없다. 그 자신이 타에 대하여 대상화될 수 없을 뿐 아니라, 타를 자기에 대하여 대상화할 수 없기 때문이다. 그렇다면 이 파라독스를 어떻게 풀어야 하는가?

27. 자연(自然)은 무위(無爲)의 다른 표현이다

노자는 이에 더 말할 나위 없는 현명한 해답을 제시한다.

도는 스스로 그러함을 본받는다.

道法自然

이 때 자연(自然)이란 도(道)가 본받는 것으로서의 목적임이 분명하지만 그것은 목적일 수가 없다. 그것은 도(道)에 대하여 법(法)이라는 행위의 대상이 되는 목적적 실체일 수가 없는 것이다. 그렇다면 자연(自然)이란 무엇인가? 자연(自然)이란 자연이란 실체(substance)가 아니요, ‘스스로 그러하다’는 기술(description)이다. ‘스스로 그러하다’는 것은 무엇인가? 왕필은 말한다.

自然者, 無稱之言, 窮極之辭也.

‘스스로 그러하다’를 왕필이 ‘무칭지언(無稱之言)’으로 푼 것은 정말 탁월한 견해다. ‘무칭지언(無稱之言, 부름이 없는 말)이라는 이 왕필의 말은 아주 쉽게 풀면, ‘말이 안 되는 말’이라는 것이다. 즉 모든 언어가 해소되는[無稱] 자리에 있는 언어라는 뜻이다. ‘스스로 그러하다’는 것은 아무런 정보를 주지 않는다. 그것은 아무런 상태의 기술이 아니다.

“너 요즈음 어떻게 지내니?”라는 물음에 대하여 “잘 지낸다”든가, “그저 그래”라는 말은 나의 삶의 상태를 기술하고 구체적 정보를 제공해준다. 그러나 “어떻게 지내니?”라는 질문에 대하여 “스스로 그러하다” 라고 대답하게 되면, 그것은 결코 아무런 새로운 정보를 제공하는 말이 아니다. 그것은 말같이 들리지만 사실 말이 아닌 것이다. 그것은 모든 언어를 격절(隔絶)시킬 수 있는 유일한 언어적 표현인 것이다. ‘스스로 그러하다’ 함은 언어로 표현 불가능한 사태에 대한 유일한 언어적 표현인 것이다.

즉 언어가 단절되는 곳[無稱]에서 피어오르는 언어[言]인 것이다. ‘스스로 그러함’이란 실제로 말도 아닌 말이요, 아무런 정보도 제공하는 말이 아니지만, 그러나 우리에게 너무도 많은 의미를 전달하고 있다. 그러나 그 의미는 우리가 너무도 스스로 그러하지 않은 세계, 즉 유위의 세계에 살고 있기 때문에 반사적으로 생겨나는 것이지, 그것 자체로 발생하는 의미가 아니다. 여기에 노자사상의 무위적 성격의 투명성과 강력성 그리고 정직성과 비폭력성이 있다. 노자는 어떠한 형이상학적 폭력(Metaphysical Violence)도 배제시킨다. ‘스스로 그러함(自然)’이란 ‘함이 없음[無爲]’의 다른 표현인 것이다. 그러나 ‘스스로 그러함’ 이란 표현은 무위보다도 그 개방성(Openness)이 강조되어 있다. 스스로 그러함[自然]이란 사대(四大)를 넘어서는 역(域)으로서의 무한한 개방이다. 바로 이 점이 노자를 위대하게 만드는 점이며, 모든 종교의 굴레를 뛰어넘는 지혜가 있다 할 것이다.

28. 인간의 합리성이 극한에 도달하면 초합리적인 개방을 하게 된다

‘궁극지사(窮極之辭)란 말도 현대어의 ‘궁극(the Extreme)’이라는 명사적 용법 때문에 혼동되기 쉽다. 그러나 ‘궁극지사(窮極之辭)’는 ‘무칭지언(無稱之言)’과 대구(對句)를 이루는 말이요. ‘궁극(窮極)’은 한 단어가 아니라, 동사와 목적을 갖춘 술부이다. 궁(窮)은 동사요 극(極)은 궁(窮)이라는 동사의 목적이다. 다시 말해서 현대어의 ‘궁극’은 여기서 ‘극(極)’이라는 하나의 목적어에 해당된다.

| 동사(V) | 목적(O) |

| 窮 | 極 |

| 다한다 | 극을 |

극(極)이란 극한(the extremity)이요, 제한(the limitation)이요, 계한(界限, the marginality)이다. 따라서 궁극(窮極)이란, 그 극한을 다한다는 뜻이다. ‘궁(窮)’이란 ‘진(盡)’의 의미요, 그것은 ‘극한에 도달한다.’ ‘그 극한적 가치를 다 발현시킨다(to exhaust),’ ‘한계상황에 봉착한다’는 등의 다양한 의미가 있다.

여기서 극(極)이란 무엇인가? 왕필이 말하는 극(極)은 칭(稱)의 극이요, 즉 인간의 언어의 궁극이다. 그것은 논리적 합리성(logical rationality)의 궁극이다.

‘궁극’이란 결국 그 인간의 합리성의 극한에 도달한다는 말이다. 즉 ‘궁극지사(窮極之辭)’는 ‘무칭지언(無稱之言)’과 마찬가지로 그 언어적 합리성의 극한에 도달했을 때 비로소 피어오르는 말[辭]이라는 것이다. 다시 말해서 ‘스스로 그러함[自然]’이란 인간의 합리성이 그 극한에 도달했을 때 그것을 초극하는 최후적 발설이요, 그 발설이란 초합리적인 개방(trans-rational openness)이라는 것이다. 비틀즈(the Beatles)의 말을 빌리면 그것은 인간의 암흑이 다했을 때 비추는 빛이요, 인간의 모든 희ㆍ비의 극한에서 발출되는 지혜의 말이다. 그 지혜는 실로 성모 마리아(Mother Mary)의 지혜가 아닌, 쁘라기냐(prajñā), 즉 반야의 지혜요, 노자의 지혜인 것이다. ‘렛밑비(Let it be)’란 ‘그냥 둠’이 아니요, ‘스스로 그러함’이다. ‘렛밑비’야말로 무칭지언(無稱之言)이요 궁극지사(窮極之辭)인 것이다. ‘렛일비’야말로 언어가 단절되는 언어요, 논리가 단절되는 논리요, 합리를 초월하는 스스로 그러함의 질서인 것이다. 그것은 문명의 질서에 항거하는 미국청년(American Youth) 힛피들의 외침이었던 것이다.

29. 왕필의 숭무론(崇無論)은 허무주의가 아닌 숭본주의(崇本主義)다

용지(用智)는 무지(無知)에 못 미치고, 땅의 형백(形魄)은 하늘의 정상(精象)에 못 미치고, 하늘의 정상(精象)은 도의 무형(無形)에 못 미친다. 기준이나 질서가 있는 유의(有儀)의 모든 사태는 그러한 기준이나 질서가 해소되는 무의(無儀)에 못 미치는 것이다.

여기서 우리는 왕필의 숭무(崇無)사상을 읽을 수 있다. 그러나 왕필의 숭무(崇無)는 ‘숭본이식말(崇本以息末)’이란 생각의 범위를 일탈치 않는다. 왕필의 숭무(崇無)는 허무주의(nihilism)가 아니요 초월주의가 아니다. 그것은 근원주의(radicalism)요 숭본(崇本)주의다. 왕필의 숭무(崇無)는 합리적 질서의 구극적 개방이요, 확장이지, 그것의 거부를 의미하는 것이 아니다. ‘식말(息末)’이란 말(末)의 거부가 아니요 말(末)의 증식[息]이다. 왕필의 숭무(崇無)는 언어의 질서에 갇히지 않는 보편주의며 개방주의며, 결코 부정이나 폐쇄나 허무가 아니다. 보다 근원적인 데로의 나아감이다.

이러한 나아감을 왕필은 ‘전상법(轉相法)’이라고 불렀다. ‘전상법(轉相法)’이란 차원[相]을 바꾸어가면서 본받는다는 뜻이다. 즉 인(人)에서 지(地)로, 지(地)에서 천(天)으로, 천(天)에서 도(道)로, 도(道)에서 자연(自然)으로 점점 더 근원적인 데로 차원을 바꾸어가면서[轉相] 본받아 나아간다는 뜻이다. 이것은 인간의 인식의 확장이다. 그리고 이것은 문명의 질서를 파악하는 인간의 근원적 태도가 되어야 한다는 것이다.

왕필은 그의 숭무론(崇無論)을 통해 후대 대승 사상의 기초를 닦았고, ‘전상법(轉相法)’ 사상을 통해 후대 중국 불교 특유의 ‘교상판석(敎相判釋)’의 가능성을 열어놓았다. 지혜의 단계의 설정을 통해 경전의 분류개념을 확립하고 따라서 붓다의 가르침의 방편적(方便的) 단계와 종파의 우열을 논하게 된 이 ‘교상판석’의 모든 사상의 선구적 논리가 바로 이 왕필의 ‘전상법(轉相法)’에 내재해 있었던 것이다.

30. 스스로 그러함을 본받으란 말의 함의

왕필주의 제일 마지막 구절에 대해 훈고학자들의 제설(諸說)이 분분하고, 착간이나 실간(失簡)의 가능성을 운운하지만 왕필주는 현재의 모습대로 충분히 명료한 의미를 전달한다.

地法於天, 人故象焉, 所以爲主. 其一之者, 主也.

보통 ‘소이위주(所以爲主)’를 위로 붙여 끊지 않고, 밑으로 붙여 읽으려고 애쓰지만 그렇게 새기면 뜻이 불통(不通)하고 애매하게 된다. 지(地)는 천(天)을 법(法)한다. 그러기 때문에, 즉 지(地)가 천(天)을 법(法)한다는 그 근거 위에서 인간은 지(地)를 상(象, 본뜬다)할 수 있게 된다는 것이다.

| 人 | 象 → |

地 | 法 → |

天 |

이것은 전상법(轉相法)의 한 상(相)이다. 그렇지만 이 상(相)은 이 상(相)으로 고립되는 것이 아니라 전체의 상(相)과 유기적으로 관련되어 있다. 다시 말해서 이, 천(天)을 본받는 지(地)를 다시 본받는다고 하는 이 구조로 인해 인간은 주(主)가 될 수 있다는 것이다[所以爲主]. 여기서 ‘주(主)’라는 것은 ‘왕(王)’이다. 왕필은 앞에서 분명히 왕(王)을 가리켜 ‘인지주야(人之主也)’라고 주를 달았다. 지(地)는 천(天)을 본받고, 인간은 지(地)가 천(天)을 본받는다는 그 전제 하에서 지(地)를 본받기 때문에 곧 왕(王)이 될 수 있다는 것이다. 왕(王)이란 무엇인가? 바로 이 질문에 대한 왕필의 최종적 대답이 이것이다.

其一之者, 主也.

왕(王)이란 곧 그 모든 전상법(轉相法)을 일이관지(一以貫之)할 수 있는 존재라는 것이다. 앞에서 ‘이왕거기일언(而王居其一焉)’을, 왕필은 보통의 해석처럼 ‘왕(王)이 넷 중에 그 하나를 차지한다’라고 해석하지 않았다. 그 ‘일(一)’의 독립된 특수한 의미를 부여했던 것이다. 그 ‘일(一)’을 왕필은 ‘인주지대(人主之大, 사람의 으뜸되는 왕의 큼)라고 주석했던 것이다.

다시 말해서 왕필은 ‘일(一)’이 ‘그중 하나’라는 단순한 양사적 표현이 아니라, 모든 ‘전상법’을 일이관지하는 왕(王)의 대(大)로서 해석되어야 한다고 생각했던 것이다. 사람이 사람될 수 있는 것. 만물의 영장인 왕(王)이 될 수 있는 것은 곧, 사람이 사람의 상(相)에서 끝나는 것이 아니라, 전상(轉相)하여 지(地)를 본받고, 천(天)을 본받고, 도(道)를 본받고, 최종적으로 그 스스로 그러함[自然]을 본받는다는 데 있는 것이다.

인간의 위대성은 인간 자체로서 확보되는 것이 아니라, 지(地), 천(天), 도(道)를 거쳐 자연(自然)에까지 나아간다는 데 있다. 이것이 곧 ‘기일지자(其一之者)’의 뜻이다. 여기서 ‘일(一)’은 ‘하나로 한다’는 동사이다. ‘지(之)’는 수많은 상(相)들을 가리키는 지시대명사인 것이다. 왕필은 최종적으로 천지 코스몰로지(T'ien-ti Cosmology)의 최종적 주체인 인간의 존엄성을 확립하고자 하는 것이다. 인(人)은 왕(王)이요. 모든 전상법(轉相法)의 궁극적 주체다. 지(地)는 국부성의 차원이다. 천(天)은 보편성의 차원이다. 도(道)는 초월성의 차원이다. 여기서 말하는 초월은 외재적 초월이 아니요, 내재적 초월(Immanent Transcendence)이다.

마지막으로 자연(自然)은 개방성의 차원인 것이다. 동양사상의 위대함은 바로 이 최종의 개방성에 있는 것이다. 그러기 때문에 중국문명이라는 용광로에 진입한 모든 종교가 종교의 질곡에서 벗어나 개방적 행태로 변모해갔던 것이다.

| 自然 | 개방성의 차원 Realm of Openness |

| ↑ 道 |

초월성의 차원 Realm of Transcendence |

| ↑ 天 |

보편성의 차원 Realm of Universality |

| ↑ 地 |

국부성의 차원 Realm of Locality |

| ↑ 人 |

주체성의 차원 Realm of Subjectivity |

인용

'고전 > 노자' 카테고리의 다른 글

| 노자와 21세기, 27장 - 지혜를 거부하는 지혜 (0) | 2021.05.10 |

|---|---|

| 노자와 21세기, 26장 - 무거운 짐을 기꺼이 지라 (0) | 2021.05.10 |

| 노자와 21세기, 24장 - 과시하려 하는 군더더기 행동을 삼가라 (0) | 2021.05.10 |

| 노자와 21세기, 23장 - 소나기나 태풍이 한나절을 갈 순 없다 (0) | 2021.05.10 |

| 노자와 21세기, 22장 - 손해볼 줄 아는 사람만이 온전해지리 (0) | 2021.05.10 |