2장 한반도 르네상스

새로운 학풍

정치 행정이 정상화되고 제도가 정비되었다고 해서 저절로 왕국이 되는 것은 아니다. 건물의 골조가 튼튼해지고 외관이 다듬어졌다면 실내 인테리어도 그에 어울리도록 꾸며야 할 것이다. 당당한 왕국의 면모를 갖춘 새 조선에 어울리는 인테리어 작업이란 바로 학문, 지식, 예술 등의 문화 부문을 강화하는 일이다.

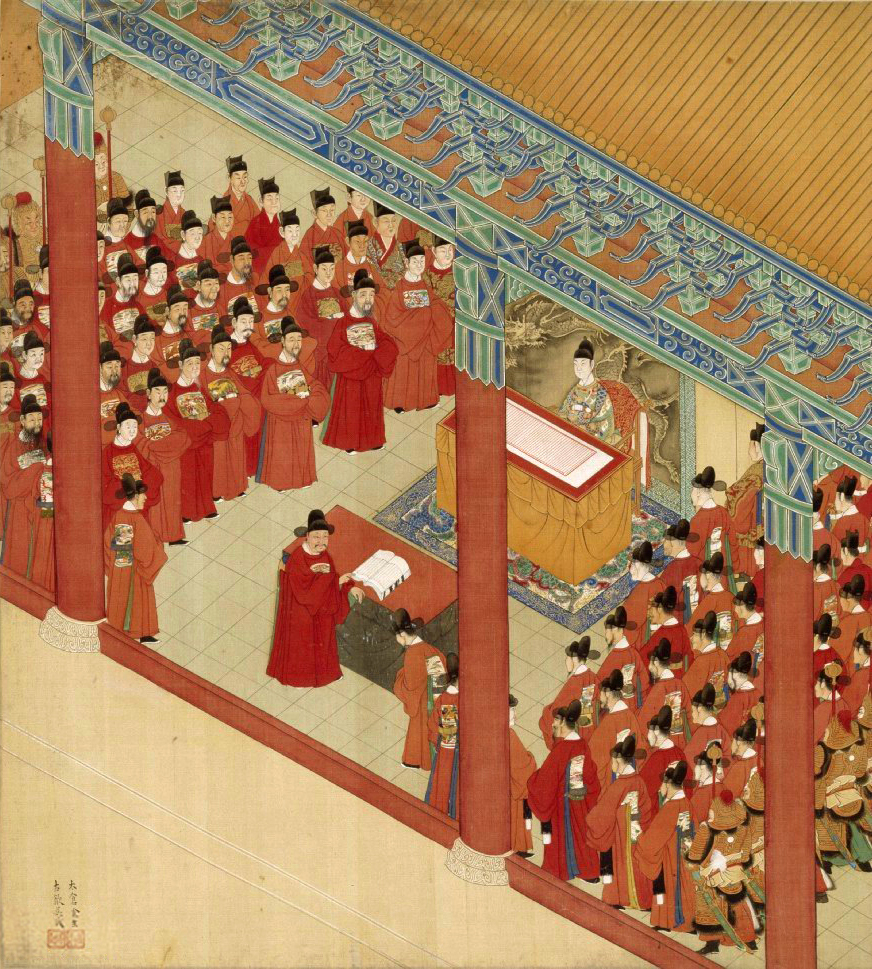

사실상의 재건국이라는 중요한 시기의 왕이라면 무엇보다 카리스마와 다재다능이 필요할 터이다. 이 두 가지 재질에서 영조(英祖)는 과연 시대적 요구에 정확히 부응하는 군주였다. 그는 권력과 권위로도 사대부를 확실히 제압했을 뿐 아니라 학문에서도 결코 여느 사대부(士大夫)에 뒤지지 않았다. 조선의 역대 어느 왕보다도 경연을 많이 실시했다는 게 그 점을 말해준다【경연의 기록은 후대의 왕들까지도 포함해서 영조(英祖)가 최다 횟수를 자랑한다. 이것은 단지 그의 재위 기간(52년)이 역대 최장이었기 때문은 아니다. 그는 모두 3400여 회의 경연을 개최했는데, 연평균 횟수로도 단연 으뜸이다. 또 한 가지 그가 세운 기록은 역대 왕들 중 타의 추종을 불허할 만큼 가장 길다란 존호를 가졌 다는 점이다. 무려 50자에 달하는데, 궁금한 사람을 위해 소개하자면 이렇다. 영종지행순덕영모의열장의홍륜광인돈희체천건극성공신화대성광운개태기영요명순철건건곤녕익문선무희경현효(英宗至行純德英謨毅烈章義弘倫光仁敦禧體天建極聖功神化大成廣運開泰基永堯明舜哲乾健坤寧 翼文宣武熙敬顯孝). 좌우간 뜻이 좋은 글자들은 다 들어 있다고 보면 된다. 물론 이런 거창한 존호를 그 자신이 지은 것은 아니지만, 사실상 신하들에게 압력을 가해서 짓게 했으니 자신이 만들어 붙인 거나 다름없다. 왕권 강화책의 일환이라고 해도 좀 심한 게 아닐까?】. 더구나 원래 경연이란 신하가 왕에게 강의하는 것을 뜻하지만, 영조는 오히려 경연을 이용해 조정 대신들에게 자신의 학식을 과시하는가 하면 심지어 거꾸로 그들에게 직접 학문을 강의하기도 했다.

국왕부터 이럴 정도라면 사회 전반의 학문적 분위기는 충분히 짐작되고도 남는다. 16세기 후반의 사단칠정 논쟁에 이어 성리학에서 두번째로 철학적인 논쟁이 벌어진 것도 이런 배경에서다(17세기 후반의 예송논쟁은 철학 논쟁이 아니므로 빼도 되겠다). 하지만 분위기만으로 논쟁이 촉발될 수는 없는 법, 따라서 여기에는 성리학 내부의 동기도 크게 작용했다.

앞서 말했듯이 사단칠정 논쟁은 원래 정치 이데올로기로 출발한 성리학의 태생적 결함을 극복하기 위해 성리학에 철학적 옷을 입히는 과정이었다. 따라서 논쟁의 결론보다는(실은 결론이라 할 만한 것도 없었지만) 성리학자들 간에 그런 철학적 논쟁이 처음으로 전개되었다는 사실 자체가 중요했다.

그러나 그로부터 150년이 지나는 동안 성리학의 현실적 토대인 중화세계는 크게 변했다. 대륙의 주인이 바뀌었고 조선이 세계적으로 유일하게 남은 중화세계가 된 것이다. 이런 엄청난 변화를 수용하지 못한다면 성리학은 더 이상 발전하기는커녕 존립 자체가 불확실해질 수도 있다. 그래서 이번 논쟁은 사단칠정 논쟁과 같은 철학적 면모를 유지하면서도, 그것처럼 현실과 동떨어진 공허한 측면에 치우치지 않고 훨씬 ‘현실적인 문제’를 쟁점으로 채택하게 된다. 이것이 이른바 인물성동론(人物性同論)과 인물성이론(人物性異論) 간의 논쟁이다【중화세계의 변화로부터 비롯되었다는 점에서 이 논쟁은 예송논쟁과 맥락을 같이 한다. 그런데 18세기 초반 영조(英祖)의 치세에 다시 철학 논쟁이 벌어진 이유는 그밖에도 한 가지가 더 있다. 오랜 당쟁이 영조의 탕평책(蕩平策)으로 어느 정도 마무리 된 탓에 이제 그들에게는 다툴 거리가 없어진 것이다. 조선의 사대부(士大夫)에게 본업인 당쟁 이외에 달리 할 일이 있었던가? 물론 심심해서 철학 논쟁을 벌였다고 말한다면 좀 심한 이야기겠지만, 어쨌든 권력으로부터 멀어진 사대부들이 뭔가 당쟁을 대신할 쟁점을 찾았던 것은 분명하다. 그래서 이번 논쟁은 당파 간이 아니라 노론 세력 내부에서 벌어진다】.

원래 이 논쟁은 송시열(宋時烈)의 수제자인 권상하의 제자들이 시작했다. 그 가운데 한원진(韓元震, 1682~1751)은 호서(湖西), 즉 충청도 출신이었고, 이간(李柬, 1677~1727)은 낙하(洛下), 즉 서울 출신이었기에 출신지의 머릿글자를 따서 호락논쟁(湖洛論爭)이라고도 부른다. 물론 그 내용은 이름만큼 호락호락하지 않다. 인물성동론은 인과 물, 즉 사람과 사물의 본성이 서로 같다는 것이고 인물성이론은 그 반대다. 호론(湖論)은 인물성이론의 입장이고 낙론(洛論)은 인물성동론을 취한다. 그런데 사람과 사물의 본성이 왜 새삼스럽게 문제가 되는 걸까? 그 논쟁에서 말하는 ‘사물’이 단지 일반적인 사물만을 가리키는 게 아니라는 점을 이해하면 알기 쉽다. 그 사물에는 물론 동물도 포함되지만 그보다 더 중요한 것은 바로 ‘오랑캐’도 포함된다는 점이다.

성리학에서 말하는 ‘사람’이란 예절을 알고 도덕을 실천하는 사람, 즉 중화세계에 사는 사람을 가리킨다. 중화세계의 바깥에 사는 무식하고 야만적인 종족들은 모두 ‘인(人)’이 아닌 물(物)에 속한다. 따라서 인물성동론과 인물성이론의 쟁점은 현재 중국을 지배하고 있는 만주족 오랑캐를 어떻게 볼 것이냐는 것이 된다. 그들을 똑같은 사람으로 대우한다면 인물성동론의 입장이고, ‘한번 오랑캐면 영원한 오랑캐’라고 본다면 인물성이론의 입장이다. 그렇다면 어느 쪽이 더 보수적인지, 즉 성리학적 전통에 충실한 입장인지 쉽게 알 수 있다. 바로 인물성이론이다.

호론은 600여 년 전 주희(朱熹)가 정립한 화이론(華夷論)에 입각해서 세상만물이 중화(中華)와 이적(夷狄)으로 구분되며, 중화만이 인간이고 나머지는 모두 이적이라는 논지를 전개한다. 따라서 이 입장에서는 오랑캐나 짐승이나 서로 다를 바 없다. 반면에 낙론은 사람이나 사물이나 똑같이 오상(五常, 인ㆍ의ㆍ예ㆍ지ㆍ신의 유교 도덕)을 지니고 있으므로 오랑캐라고 해서 본성이 다르다고 구분할 수는 없다면서 맞선다. 양측 모두 맹자(孟子)와 주희(朱熹) 등 옛 유학자들의 고전에서 나름대로 근거를 인용하고 있으나, 아마 낙론의 바탕에는 이제 세상이 달라졌다는 것을 현실적으로 인정해야 한다는 믿음이 깔려 있었을 것이다.

| 호론(湖論) | 낙론(洛論) |

| 한원진(韓元震) | 이간(李柬) |

| 호서(湖西) 출신 | 낙하(洛下) |

| 인물성이론(人物性異論) | 인물성동론(人物性同論) |

| 청나라를 오랑캐로 본다 | 청나라를 사람으로 본다 |

| 화이론(華夷論)에 따른 중화(中華)와 이적(夷狄) 엄격히 구분 | 사람이나 사물이나 오상(五常)을 지녔기에 모두 같다 |

중화가 아니라면 사람도 아니다? 이런 호론의 주장은 그게 과연 18세기의 사상인지조차 의심스러울 정도로 원시적이고 야만적인 사상이지만(그 시기에 서유럽에서는 인간 이성을 예찬한 계몽사상이 발달했다), 정작 그것을 주창한 성리학자들은 오히려 오랑캐를 원시적이고 야만적으로 봤으니 여러 가지로 웃기는 일이다. 물론 그 배경에는 앞서의 예송논쟁과 마찬가지로 소중화(小中華) 이념이 있다. 비록 현실적인 힘에서는 오랑캐가 앞서지만, 문화적인 측면에서는 중화세계의 적통인 조선이 우위에 있다는 터무니없는 생각이다. 이런 변형된 중화 이념은 곧이어 자민족 중심주의로 발전하면서 예술에도 영향을 미쳐 진경산수화라는 기묘한 미술 장르를 낳는다.

진경(眞景)이라면 ‘진짜 경치’, 즉 조선의 경치를 뜻한다. 조선 화가가 조선 경치를 그리겠다는 게 왜 중화 이념일까? 그것은 조선의 사대부(士大夫)들처럼 화가들도 이제 조선이 유일한 중화세계, 즉 진정한 인간 세계라고 여긴 데서 나왔기 때문이다. 금강산의 모습을 그린 「금강

전도(金剛全圖)」와 인왕산의 경치를 화폭에 담은 「인왕제색도(仁王霽色圖)」의 화가 정선(鄭敾, 1676~1759)이 첫 테이프를 끊고 이후 김홍도(金弘道, 1745~?)와 신윤복(申潤福, 1758~?) 등으로 이어진 진경산수화 운동은 우리 역사상 가장 주체적인 예술 사조였으나 그 바탕에는 병적인 소중화(小中華) 이념이 자리잡고 있었다.

아닌 게 아니라 그 전 시대의 조선 화가들은 모두 종처럼 높이 솟은 중국식 산과, 계곡 사이를 구비쳐 흐르는 중국식 강을 그렸다. 게다가 그림에 조그맣게 그려진 누각이나 인물에서도 중국의 양식과 복식, 심지어 중국식 상투의 모습까지 볼 수 있었다(이는 그림의 주제를 주로 중국의 고사에서 따왔기 때문이다). 그런 점에서 보면 진경산수화는 예술의 중심을 조선으로 가져온 주체적이고 혁명적인 전환이라고 할 수 있다. 그러나 지나침은 모자람만 못한 법이다. 우리의 산천만이 ‘진경’이라면 다른 나라의 자연은 모조리 ‘가짜 경치’가 되는 걸까? 그렇게 생각한다면 이미 주체성의 범위를 넘어선 소아병적 관점이다. 실제로 소중화(小中華) 이념은 이후 민족 주체성을 확립하는 데 기여한다기보다는 편협한 국수주의적 관점을 사회 전반에 퍼뜨리는 데 기여하게 된다【이런 관점은 사실 오늘날에도 드물지 않다. 흔히 말하는 ‘우리 것이 좋은 것’이라는 생각도 지나치면 위험해진다. 예를 들어 사물놀이를 본 외국인들은 무조건 엄청난 감동을 받으리라고 생각한다든가, 금강산을 외국인들에게 보여주면 누구나 입을 다물지 못하리라고 생각한다면 큰 오산일뿐더러, 자칫하면 관광 정책에도 큰 차질을 빚게 된다. 미국의 로키산맥을 구경하고 나서 기껏 한다는 말이, “산은 역시 물이 있어야 진짜 산이지”라면 세상의 넓음을 알지 못하는 무지의 소치다. 비록 우리의 자연에는 없지만, 이 세상에는 물이 없으면서도 경치가 좋은 산도 많고 심지어 불모의 사막조차 얼마든지 좋은 경치가 될 수 있으니까】.

어쨌든 진경산수화는 예술의 영역이니까 그럴 수 있다치더라도 인물성이론의 입장은 철학이라는 외피까지 걸쳤기에 더더욱 황당하고 터무니없는 것이었다. 누가 봐도 논쟁은 인물성동론의 승리로 끝났어야 마땅한데도 명확한 승패는 나지 않았다.

예송논쟁이 극명하게 보여주듯이 원래 사대부(士大夫)들의 논쟁이란 한쪽이 권력을 장악하면서 승리를 선언해야 할 텐데, 조선이 왕국으로 컴백한 이상 그게 불가능했기 때문에 무승부로 귀결된 것이다(굳이 승패를 따지자면 대세가 대세인 만큼 인물성동론의 우세승이라 할 수 있다). 그러나 기존의 성리학에서 상당히 벗어난 인물성동론의 입장은 곧이어 대단히 중요한 새로운 학풍을 낳는 데 결정적으로 기여한다. 그것은 바로 후대에 실학이라 불리게 되는 학풍이다.

▲ 진짜 경치? 소중화(小中華) 사상이 자리를 잡으면서 조선사회에서는 기묘한 철학 논쟁과 기묘한 화풍이 자리잡았다. 오랑캐도 인간이라고 할 수 있는가가 쟁점으로 부각되고, 우리 산천의 경치만이 진짜 경치라고 여기게 된 풍조는 얼핏 보면 대단히 주체적인 세계관인 듯하지만 실은 성리학의 가장 근본적인 경지, 즉 병적인 자기중심주의의 소산이다. 물론 그렇다 해도 정선이 인왕산의 어느 여름날을 화폭에 담은 「인왕제색도」의 가치를 폄하할 수는 없겠다.

경계를 넘지 못한 실학

실학이라는 용어는 18세기에 새로 등장한 학풍을 가리키지만, 원래는 19세기말과 20세기 초 일제의 조선 침략이 노골화되던 무렵에 민족 주체성을 고취하기 위해 학자들이 만들어낸 말이다(그러므로 당대에는 실학이라 부르지 않았다). 물론 실학이라는 용어는 예로부터 있었고 한반도만이 아니라 중국과 일본에서도 두루 쓰던 말이다. 그러나 그 의미는 시대에 따라 다르다. 이를테면 고려시대에는 불교에 대해 유학을 가리켜 실학이라 했고, 조선 초에는 원시 유학, 즉 육경학이나 사장학(詞章學)에 대해 성리학을 실학이라고 불렀다. 이렇게 의미는 달라도 여러 용례에서 공통점은 찾을 수 있다. 즉 실학이라는 이름은 언제나 기존의 학풍에 대해 새롭고 진보적인 학풍을 가리키는 용어였던 것이다.

호락논쟁(湖洛論爭)에서 진보적인 측은 인물성동론이었으니 이 입장이 실학과 관련되는 것은 당연하다. 실제로 홍대용(洪大容, 1731~83)과 박지원(朴趾源, 1737~1805) 같은 북학파(北學派)의 학자들이 바로 인물성동론을 계승한 실학자들이다. 하지만 이들이 실학의 선구자였던 것은 아니다. 18세기 실학의 기원은 100년 전으로 거슬러 올라간다.

실학이라고 하면 흔히 공허한 논쟁을 일삼았던 유학과 질적으로 다른 학문인 것처럼 여기지만, 실학의 뿌리는 원래 성리학에 있다. 이점을 이해하기 위해서는 먼저 중화세계에서 유학이 어떤 지위를 지니고 있는지를 다시금 확인할 필요가 있다. 흔히 유교라고도 불리듯이 유학은 단순한 학문이 아니라 종교와 비슷한 지위다. 그런 점에서 유학은 서양의 그리스도교와 비교할 수 있다. 그리스도교의 세계라고 하면 누구나 중세의 유럽을 연상할 것이다. 당시의 그리스도교란 오늘날과 달리 하나의 종교에 불과한 게 아니라 유럽 사회의 모든 부분을 관장하는 세계관이었다. 모든 학문의 바탕에는 신학이 있었고, 학자들은 어느 누구도 이 신학의 색안경을 벗을 수 없었다. 근대에 와서 모든 학문의 기본이 되는 철학조차 당시에는 ‘신학의 시녀’였다는 사실이 중세 그리스도교의 위력을 말해준다.

중세 유럽에서 그리스도교가 누렸던 지위는 바로 동북아의 중화세계에서 유학이 차지하는 위치와 똑같다. 오늘날에는 유학이 대학의 일개 학문 분과 중에서도 하나의 과목에 속하지만(이를테면 동양철학과의 유학 전공), ‘유학이 지구를 지배했을 때’의 유학은 하나의 학문 분야가 아니라 바로 학문 전체였고 총체적인 세계관이었다. 지금의 학문 구분으로 말한다면 철학이나 역사학은 물론이고 법학, 경제학, 나아가 의학, 공학 등의 자연과학까지도 모두 유학의 테두리 안에서 연구되고 논의되는 ‘유학의 분과들’이었다. 따라서 사회를 성립시키고 발전시킨 것도, 또 그 사회에 정체와 침체를 가져온 것도 유학일 수밖에 없다. 심지어 그 유학을 비판하고 대안을 제시한 것도 유학인데, 그게 바로 실학이다【이 점에서 유학과 그리스도교는 차이를 보인다. 유학이 그랬듯이 중세 유럽을 건설하고 지배했던 그리스도교도 중세 후기에 접어들면서부터는 도덕적 타락과 사회적 정체의 근본 원인이 되었다. 여기서 실학의 역할을 한 것은 수도원 운동이다. 수도원은 그리스도교를 전면적으로 부정하지 않으면서 내부 개혁을 통해 교회가 본래의 기능을 회복할 수 있도록 지원했다(『종횡무진 서양사』, 「줄기」 5장 참조). 그러나 그것만으로는 이미 시대에 뒤처진 교회를 되살릴 수 없었기에 결국 종교개혁이라는 대대적인 수술이 이루어졌으며, 그 결과로 유럽 세계는 사회의 기틀이 송두리째 뒤바뀌고 인간 이성이 신의 노예에서 풀려나게 되는 르네상스를 맞이했다. 그러나 유학의 경우에는 그리스도교보다도 더 근본적인 수술이 필요한 상황에서 실학이라는 미적지근한 처방이 투약됨으로써 여러 가지로 아쉬움을 남겼다】.

그렇다면 실학은 성리학이 위기에 처했을 때 생겨났을 것이다. 과연 최초의 실학이라 할 만한 연구가 나온 시기는 바로 비중화세계가 중화의 본산인 중국을 정복했을 때와 일치한다. 1634년 이수광(李睟光, 1563~1628)의 두 아들은 아버지가 20년 전에 쓴 원고를 정리해서 『지봉유설(芝峰類說)』이라는 일종의 백과사전을 펴냈는데, 이것이 사실상 최초의 실학서다. 광해군(光海君)과 인조(仁祖)의 두 시대에 걸쳐 정부 요직을 맡았다면 얼마나 영악한 인물이겠느냐고 여기겠지만, 실상 이수광은 눈치빠른 모리배와는 거리가 먼 강직하고 신실한 사람이었다. 그랬기에 그는 험난한 시대에도 참된 선비로서의 자세를 잃지 않았으며, 참된 선비였기에 편협한 중화적 세계관에 물들지 않고 중국에 가서 『천주실의(天主實義)』(이탈리아의 선교사인 마테오 리치가 한문으로 쓴 그리스도교 개설서)를 비롯한 여러 가지 서양의 문물을 가져와서 조선에 최초로 소개했다(그런 점에서 이수광은 소현세자의 선배격이 된다).

그에 뒤이어 17세기 후반에는 재야학자 유형원(柳馨遠, 1622~73)이 토지와 법, 관직 임용 등 조선의 제반 제도들을 분석하고 대안을 제시한 연구를 남긴다. 유형원은 평생 관직 생활을 하지 않은 탓에 자신의 제안들이 실제 정책에 반영되는 것을 보지는 못했지만, 죽은 뒤에는 공식적으로 실학의 선구자라는 영예를 누리게 된다. 1769년에 영조(英祖)가 그의 연구 성과를 정리해서 책으로 간행하라고 명한 것이다. 죽은 지 100년이나 지나긴 했으나 그래도 국왕에 의해 인정된 덕분에 그의 책 『반계수록(磻溪隧錄)』은 최초의 ‘정부 공인’ 실학서가 될 수 있었다【『지봉유설』의 지봉과 『반계수록』의 반계는 모두 지은이의 호다. 앞서 말했듯이 조선시대에 편찬된 문헌들은 『동의보감(東醫寶鑑)』처럼 특수한 것을 제외하면 거의가 다 특정한 지은이가 없고 대표 편찬자가 지은이처럼 간주된다(이를테면 정초의 『농사직설』이나 성현의 『악학궤범』). 일부 선비들의 개인 문집 같은 책들만 그 선비의 사후에 간행되면서 지은이의 호가 제목에 붙는 식이었다[이를테면 조광조(趙光祖)의 『정암문집(靜庵文集)』이나 이이의 『율곡전서(栗谷全書)』], 그런데 실학서도 그런 문집과 같은 제목을 취한 이유는 우선 정부에서 공식적으로 편찬한 책이 아니고(조선시대에 서적이란 일반인을 독자로 겨냥한 게 아니라는 점을 상기하라), 내용이 백과사전식으로 잡다하기 때문이다(이는 곧 학문이 체계적으로 분류되지 않았음을 말해준다)】.

하지만 누가 최초의 실학자고 무엇이 최초의 실학서냐는 것은 문헌학자가 아니라면 관심을 가질 이유가 없다. 중요한 것은 이수광(李睟光)과 유형원에게서 향후 실학이 나아갈 두 가지 방향을 읽을 수 있다는 점이다. 성리학에 토대를 두고 조선의 현실을 개혁한다는 취지에서는 모든 실학자들이 마찬가지지만 개혁의 방향은 그 두 사람이 각기 제시한 두 갈래 길이다. 우선 이수광이 보여준 길은 서양 문물을 수용함으로써 조선이 취할 대안을 모색하는 방향이다. 그런데 조선은 서양과 독자적으로 교류할 루트도, 권한도 없으니까 이 노선을 채택할 경우에는 청나라를 통해 서양 문물을 도입할 수밖에 없다. 당시 청나라에서는 서양 문물을 서학(西學)이라 불렀는데, 청나라는 전통적으로 조선의 북방에 근거지를 가지고 있던 민족이었던 탓에 조선에서는 그것을 북(北學)이라 불렀다. 북학파의 이름은 여기서 나왔다. 이 입장에서는 무엇보다 대외 교류가 중요하므로 북학파는 상업을 중시하고, 그 상업을 뒷받침할 공업을 진흥하고, 화폐경제 제도를 도입하자는 정책 대안을 제시하게 된다.

그에 비해 유형원이 안내한 길은 말하자면 내부 개혁 노선에 해당한다. 전통적으로 조선의 산업이라면 단연 농업이므로 개혁의 기본 방향은 농업을 육성하는 데 있다. 이를 위해서는 먼저 토지제도가 바뀌어야만 한다. 그래서 이 입장을 취하는 실학자들은 다양한 방식으로 전제 개혁을 부르짖는다. 그 모델은 중국의 옛 주나라 때 시행되었다고 전해지는 정전법(井田法)이다(정전법이란 토지를 井자 모양의 아홉 구획으로 나누어 한가운데 토지의 생산물을 조세로 내고 나머지를 경작자들이 가진다는 이상적인 제도다). 토지를 경작자들에게 균등하게 분배하자는 유형원의 균전론(均田論)이나, 토지 보유 상한선을 정해 대지주들을 제한하자는 이익(李翼, 1681~1763)의 한전론(限田論)은 모두 정전법(井田法)에 뿌리를 두고 있다.

▲ 안팎의 길 실학이라니까 뭔가 참신한 느낌을 주지만, 실은 위기에 처한 체제를 개혁하자는 유학의 자기반성에 불과하다. 개혁의 길은 두 가지, 즉 안과 바깥이다. 위쪽은 바깥의 길을 상징하는 서학의 교과서인 『천주실의』의 번역본이고, 아래쪽은 내부 개혁의 길을 제시한 유형원의 『반계수록』이다. 그러나 이 두 가지 방책은 집권 기득권층의 강력한 보디체크에 밀려 결국 이론으로만 그치고 만다.

북학파가 중상학파라면 내부 개혁론자들은 중농학파라고 부를 수 있다. 또한 당시에 중국에서 유행했던 용어를 빌려 말하면 이용후생(利用厚生)과 실사구시(實事求是)를 중시하는 학자들이 중상학파에 해당하고, 경세치용(經世致用)을 주창하는 학자들은 중농학파에 해당한다고 구분할 수도 있다(강조점은 약간씩 다르지만 이용후생, 실사구시, 경세치용은 모두 현실적이고 실천적인 고민을 하자는 뜻이다).

| 북학파 | 내부 개혁론자 |

| 중상학파(重商學派) | 중농학파(重農學派) |

| 이용후생(利用厚生) 실사구시(實事求是) |

경세치용(經世致用) |

| 박지원, 박제가 | 이익, 정약용 |

하지만 중요한 것은 이름이나 이론이 아니다. 중상이든 중농이든 다 좋다. 이용후생이든 경세치용이든 다 잘 해보자는 이야기다. 문제는 실학자들이 내놓은 대안들이 현실의 정책으로 채택되지 못했다는 점이다. 그 이유는 뭘까?

우선 그들의 제안이 대부분 탁상공론에 머물고 있다는 게 이유의 하나일 것이다. 실학자들은 머릿수만큼 다종다양한 개혁안을 내놓았으나 현실적으로 실현 가능한 것은 별로 없었다. 냉정하게 평가하면 그들이 이룬 가장 중요한 업적은 단지 저마다 책을 저술해서 실학 관련 문헌들만 늘려놓은 것에 불과하다. 그렇게 된 이유는 그들이 새로운 학풍을 주장하면서도 성리학의 기본 테두리에서 결코 벗어나려 하지 않았기 때문이다. 학문의 초보적인 분과조차 이루어지지 않은 성리학의 울타리 안에 머물러 있었기 때문에 실학자들은 각자 나름대로 방법론을 정립하고, 마치 백화점에 물건을 늘어놓는 것처럼 이것저것 가리지 않고 자신의 의견을 개진할 수밖에 없었다. 따라서 정책화할 만큼의 전문성을 갖춘 대안이 나오기란 어려웠던 것이다.

게다가 실학자들은 중앙정치 무대에 깊숙이 침투하지 못했다. 이론을 정책으로 만들려면 물론 이론도 좋아야 하지만 무엇보다 학문과 정치의 현실적인 연결 고리가 필요하다. 앞에서 학자 관료라는 표현을 썼듯이 유학의 유일한 장점이라면 학문적 성과가 곧바로 정책으로 이어질 수 있다는 것인데, 실학자들은 현실 정치로부터 소외된 처지가 대부분이었기에 그들의 이론도 대부분 처음부터 정책화되지 못할 운명이었다(아마 이런 현실이 그들의 구상을 더욱 탁상공론으로 몰아갔을 터이다). 유형원도 재야인사였을뿐더러 중농학파의 태두였던 이익도 관직에 오르지 못했다는 사실은 실학의 그런 운명을 말해준다(그러나 이익은 그 자신도 학문의 대가였을 뿐 아니라 아들, 조카, 손자에 이르기까지 가문에서 많은 실학자들을 길러내 실학에 크게 기여했다).

실학자들이 자신의 이론을 현실적 정책으로 입안하고 실천할 수 있는 관학자(官學者)로 성장하지 못했다는 것은 어쩔 수 없는 현실이었으나, 성리학의 테두리에서 벗어나지 못했다는 학문적 한계는 여러 가지로 아쉬움을 남긴다. 알다시피 참된 개혁을 이루려면 과거와 단절하는 아픔을 각오해야 한다. 그러나 마약을 끊는 고통을 고통이라 부르지는 않으며, 밖으로 나오기 위해 알 껍질을 깨는 아픔을 아픔이라 말하지는 않는다. 그런 점에서 실학자들은 현실안주적인 성향이 강했고 유럽의 종교개혁가들보다 과감하지 못했다. 새로운 학풍의 담당자라는 역할에 어울리지 않게 그들 역시 기존의 당파적 노선에 따르고 있었다는 사실에서도 그런 한계를 볼 수 있다.

영조(英祖)의 치세에 여당은 노론이고 야당은 남인이다. 북학파는 앞서 말했듯이 노론 내에서 호락논쟁(湖洛論爭)이 벌어진 결과로 탄생한 집단이므로 인맥상으로는 노론의 계열에 속한다. 반면 야당 혹은 재야에 있던 남인들은 그런 위치에 걸맞게 민생 문제에 주목했는데, 그들이 중농학파의 입장을 취하게 된 것도 그 때문이다. 그렇다면 그들이 정전법(井田法)이라는 고대의 이상적인 토지제도를 모델로 삼은 이유도 명백하다. 예송논쟁에서도 드러났듯이 그들의 학문적 기반은 바로 성리학 이전의 원시 유학에 있었던 것이다. 탕평책(蕩平策)이 효과를 봤음에도 불구하고 이렇게 실학자들마저 당파성을 버리지 못했을 정도라면 아직 조선 사대부(士大夫)들의 힘이 충분히 거세되지 않았다는 것을 알 수 있다(게다가 탕평책을 지지한 사대부들을 ‘탕평당’이라 부를 정도였다면 당쟁의 불씨도 여전했음을 알 수 있다).

이들은 어떻게든 당쟁의 부활만은 막으려 하는 영조(英祖)의 소극적인 자세를 역이용해서 드디어 왕권에 재도전할 만큼 세력을 만회하게 된다. 불행한 일이지만 영조(英祖)의 왕정복고 실험이 실패로 돌아갈 조짐이 처음으로 드러나는 것이다.

▲ 첨단의 장비 조선의 대외 통로는 중국밖에 없었기 때문에 유럽의 문물도 모두 중국을 통해 수입되었다. 사진은 청나라에 가던 연행사들의 필수품인 나침반과 선글라스인데, 역시 청나라에서 수입된 첨단의 장비였다.

사대부의 거부권

비록 현실 정치에 반영되지는 못했어도 조선에서 새로운 학풍이 만개할 무렵 때마침 중국에서도 주목할 만한 학문적 발전이 있었다. 그것을 집약적으로 보여주는 사례는 강희제의 시대에 시작된 백과사전 프로젝트가 오랜 작업 끝에 옹정제(雍正帝, 1678~1735) 대에 이르러 완성된 것이었다. 1725년에 간행된 백과사전은 『고금도서집성(古今圖書集成)』이라는 거창한 제목답게 현재까지 나온 모든 문헌들을 총망라해서 무려 1만 권의 책으로 엮은 엄청난 규모다【비슷한 시기에 서양에서도 방대한 백과사전이 편찬된 것을 보면 가히 세계적으로도 백과사전의 시대였던 모양이다. 1751년 프랑스에서는 계몽사상가들이 모여 인류의 모든 학문을 백과사전으로 담겠다는 원대한 꿈을 품었다. 디드로와 달랑베르가 주도하고 볼테르와 몽테스키외 등 노장파까지 가세한 이 백과사전은 제목도 『고금도서집성』처럼 거창하지 않고 그냥 『백과사전(Encyclopédie)』이지만 내용에서도 중국의 사전과는 사뭇 다르다. 무엇보다 중국의 필자들은 전부 학자들이었으나, 프랑스의 필자들은 루소와 돌바크 등 학자들이 오히려 소수이고 양말이나 시계를 만드는 기능인들이 가장 많을 정도로 백과사전의 개념에 충실했다. 동서양 두 문명의 질적 차이를 보여주는 사례다】.

게다가 과연 ‘오랑캐 나라’ 답게 청나라는 옛 중화세계의 지배 이념이었던 성리학과 양명학(陽明學)을 버리고 새로이 고증학(考證學)을 채택해서 경험적이고 실증적인 학문 연구의 풍토를 정착시켰다. 가히 동북아의 르네상스라 부를 만한 커다란 변화인데, 여기서 간단히 그 과정을 짚고 넘어가자.

양명학은 원래 명의 왕수인(王守仁, 1472~1528)이 주창한 새로운 유학이지만, 이후에 워낙 여러 갈래로 분파되었으므로 단일한 정의가 불가능하다. 그러나 쉽게 말해서 기본적으로 성리학의 ‘대중판’이라고 이해하면 되겠다. 성리학이 주로 국가 운영의 철학이자 지배층의 이데올로기로서 기능한 데 비해 양명학은 유학만이 아니라 선불교나 도교의 요소까지 가미해서 일종의 생활 철학으로 성립했다(그랬으니 성리학이 지배하는 조선에 양명학이 뚫고 들어가지 못한 것은 당연하지만, 일부 골수 분자가 아닌 사람들은 양명학을 받아들이기도 했다. 병자호란(丙子胡亂) 때 현실적 대세 감각을 보였던 최명길이 대표적인 예다). 양명학만 해도 성리학에 비해서는 한층 진일보한 것이라 할 수 있지만, 명나라를 타도한 청나라는 그보다 한 걸음 더 나아간 새로운 학풍을 장려한다. 그게 바로 고증학이다.

고증학은 그 이름에서 보듯이 이전의 어느 유학보다도 과학적이고 체계적인 학풍이다. 실제로 고증학의 모토는 바로 실사구시였으니까 고증학 자체가 하나의 커다란 실학인 셈이다. 성리학이 사변적이고 양명학이 관념적이라면 고증학은 늘 유학의 근저에 놓여 있었던 그 사변성과 관념성을 제거하고 과학으로서의 유학을 지향했다. 그래서 고증학은 유학에서 나왔으되 가장 유학답지 않은 학풍이다. 이렇게 보면 고증학에 이르러서야 비로소 학문의 초보적인 분류와 체계화가 이루어진 것은 당연한 일이다. 비록 여전히 경학(經學)과 사학(史學) 등 인문학 분야에 치중한다는 문제는 남았으나, 적어도 방법론에 관한 한 고증학은 훈고학적 관점에 입각해서 모든 학문적 대상을 엄밀히 증명하려는 과학적 자세를 견지했다. 그렇다면 고증학적 연구에서 무엇보다 전거(典據)가 중시되는 것은 당연한데, 그 전거를 모으는 작업이 바로 『고금도서집성』의 편찬으로 자연스럽게 이어진 것이다.

이처럼 중국과 조선은 같은 시기에 새로운 시대적 조류를 맞았으나 그 변화에 대처하는 자세는 서로 달랐다. 단적으로 말해서 고증학은 성공했으나 실학은 실패했다. 그 이유는 바로 체제와 이념이 달랐기 때문이다. 청나라가 중화세계의 우물 안 개구리에서 어느 정도 벗어나 새로운 시야를 개척할 수 있었던 것은, 조선의 입장에서 보면 ‘오랑캐 세상’이었기에 가능한 일일 따름이다. 서양의 선교사들을 스스럼없이 대하고 서양 문물을 거부감 없이 받아들이는 것도 그들이 동양의 오랑캐이기에 서양 오랑캐[洋夷]를 익숙하게 여긴 탓이다. 하지만 중화세계인 조선이 근본 없는 청나라처럼 속되게 처신할 수 있으랴? 이런 인식의 차이 때문에 청나라에서는 실학(고증학)이 곧 관학으로 자리잡을 수 있었지만, 조선에서 실학은 재야의 학문에 머물 수밖에 없었던 것이다(양명학조차 받아들이지 못했던 조선의 지배층이 실학을 수용할 가능성은 애초에 없었다).

▲ 바깥을 보자 청나라가 대륙의 주인이 되면서 중국에 가는 조선의 사절도 간소해졌다. 따라서 예전의 복잡한 명칭도 간단히 연행사(燕行使), 즉 연경에 가는 사절로 바뀌었다. 그림은 연경에 간 연행사의 행렬을 그린 「연행도」다. 이들을 통해서 조선은 처음으로 서양의 문물을 접하게 된다.

사회적 분위기와 학문적 흐름은 새 시대를 지향하고 있는데도 조선의 정치 현실은 여전히 수구적이다. 중국에서는 이미 명나라 때부터 정치 지상주의가 한물 갔는데도 조선에서는 여전히 모든 사회 부문들을 정치의 고삐가 꽉 틀어쥐고 있다. 원래 경제는 진화론적으로 성장하지만 정치는 단속적으로 발전하게 마련이다. 바꿔 말하면 정치에는 반드시 적절한 혁명이 필요하다. 과연 조선이 처해 있는 시대적 모순은 곧 두 차례의 혁명적 변화로 표출된다. 하나는 사대부(士大夫)들의 반동이고 다른 하나는 급진적인 왕정복고다. 그러나 두 사건의 뿌리는 하나다. 탕평책(蕩平策)으로 당쟁의 열기를 잡았다 싶은 순간 영조(英祖)는 마음이 약해진다. 그동안 사대부 정치의 가장 큰 폐단이었던 당쟁이 진정되는 기미를 보이자 그는 왕국으로의 꿈을 조금씩 접기 시작한다. 그래서 여당격인 노론에 대해서는 나름대로 배려해주기도 하고 약간의 특권적 지위를 인정해주기도 한다. 그에게 무엇보다 중요한 것은 과거처럼 당쟁이 격화되는 일만큼은 두번 다시 없어야 한다는 것이다. 그래서 호론과 낙론 간에 제법 열띤 논쟁이 벌어졌어도 영조는 거기에 개입하지 않았다. 그것은 노론 내부의 논쟁이었기에 예전의 예송논쟁처럼 당쟁화할 수는 없었기 때문이다. 그러나 그는 노론에 대해 착각하고 있었다. 그 자신은 노론을 왕당파로 간주했으나 영조의 비호 아래 입지를 확고히 굳힌 노론은 자신들이 왕당파가 아니라 오랫동안 조선을 호령하던 본래의 사대부로 복귀했다고 믿었다. 이러한 인식의 차이는 한 편의 비극을 낳게 된다.

영조(英祖)는 1728년 맏아들인 효장세자(孝章世子)가 열 살의 어린 나이로 죽은 탓에 그 뒤 마흔이 넘어 얻은 아들 장헌세자(莊獻世子, 1735~62)를 끔찍히 아꼈다. 그래서 세자가 겨우 열네 살이던 1749년부터 국왕 실습을 시켰는데, 결과적으로 이것은 아들을 위해서는 커다란 실수였다. 어릴 때부터 총명했던 데다가 열 살 때 이미 신임옥사에서 노론이 저지른 잘못을 지적할 만큼 정치적 안목이 뛰어났던 세자를 노론 세력은 결코 환영하지 않았던 것이다. 영조에게는 다른 아들이 없었으므로 어차피 그들의 입맛에 맞는 왕위계승자를 물색할 수 없었는데도 노론은 장헌세자를 무척 싫어했다. 더욱이 여기에 영조의 계비인 정순왕후(貞純王后, 1745~1805)와 후궁까지 가세하면서 세자의 입지는 갈수록 좁아졌다.

마침내 노론의 책동은 먹혀들었다. 아마 영조는 여당의 비위를 맞추지 못하는 아들이 장차 나라를 이끌 지도자감으로 부족했다고 여겼는지도 모른다(이미 세자는 사실상의 국왕으로서 국정을 전담하고 있었다). 원래 성질이 불같았던 그는 간간이 올라오는 노론의 상소만 믿고 아들을 몹시 꾸짖었는데, 그건 그의 두번째 실수였다. 총명함에 비해 성격이 약했던 세자는 믿었던 아버지마저 등을 돌리자 그만 정신병에 걸리고 만 것이다. 이후 세자는 궁녀와 내시를 때려죽이고, 여승을 궁에 불러들여 밀회를 즐기고, 마음대로 궁에서 나가 놀러다니는 등 엽기적인 행각을 벌였다. 회심의 미소를 머금은 노론은 치명타를 준비한다. 1762년 5월 정순왕후의 아버지인 김한구(金漢耈)와 홍계희(洪啓禧), 윤급(尹汲) 등 노론의 똘마니들은 더 아래 똘마니인 나경언(羅景彦)이라는 자를 시켜 영조에게 세자의 비행을 고해 바치게 했다【윤급은 탕평책(蕩平策)조차 반대하던 소인배였고 나경언은 바로 그의 집 청지기였으니 그들의 책동이 치졸할 것은 예상되는 바다. 당시 나경언은 가산을 탕진한 처지였으므로 윤급 일당이 매수하기에 좋은 자였다(그들이 영조 앞에 직접 나서서 세자를 탄핵하지 못하고 하수인을 쓴 이유는 영조가 어떻게 나올지 겁났기 때문이다). 보잘것없는 신분의 나경언이 감히 국왕을 만날 수는 없는 노릇, 그래서 그는 우선 역모가 있다고 고발하면서 영조의 관심을 끈다. 과연 영조는 음모에 걸려들어 친히 나경언을 국문하겠다고 나섰다. 그 자리에서 나경언은 세자의 비행을 10조목으로 나누어 상세히 설명했다. 상당한 부풀림이 있었음은 당연하지만, 영조(英祖)는 음모를 눈치채지 못했다. 오히려 영조는 나경언을 비호하려 했으나 결국 나경언은 세자를 모함한 죄로 처형당했다. 손대지 않고 코를 풀려는 모리배 일당의 책략은 멋지게 성공했다】.

그것은 가뜩이나 세자의 처신에 분노하고 있던 영조(英祖)로 하여금 세 번째이자 마지막 실수를 저지르게 하기에 족했다. 나경언의 고발이 있었던 날부터 세자는 석고대죄를 시작했으나 영조는 20일이나 거들떠 보지도 않다가 마침내 결단을 내렸다. 나라의 앞날을 위한다는 명분으로 세자에게 자결하라고 명한 것이다. 한 번 아들에게 등을 돌린 아버지는 가혹했다. 신하들이 세자의 자결을 극구 만류하자 영조(英祖)는 세자를 서자로 강등시켰다. 사실 세자는 계비의 소생이 아니므로 원래 서자였으나 세자의 신분이었기 때문에 적자에 준하는 대우를 받고 있었다. 따라서 그 조치는 곧 세자를 폐위하겠다는 뜻이다. 거기서 그쳤으면 좋았겠으나, 영조는 세자를 이미 정치적으로 죽여놓고도 생물학적으로도 죽이려 했다. 결국 세자는 아버지의 명으로 뒤주에 갇혔다가 여드레 만에 그 안에서 비극적인 죽음을 당했다. 이 사건은 나중에 그의 아내인 경의왕후(敬懿王后, 우리에겐 혜경궁 홍씨로 더 잘 알려져 있다)에 의해 『한중록(閑中錄)』이라는 책으로 기록되는데, 물론 여기서는 사대부(士大夫)들의 기록인 『조선왕조실록』과 달리 장헌세자의 억울함이 소상히 나와 있다. 아마 그녀는 책 제목을 ‘한중록(恨中錄, 한스러운 내심에 대한 기록)’이라 붙이고 싶지 않았을까?

개인적으로도 불행한 일이지만, 이 사건은 정치적 함의도 대단히 크다. 영조(英祖)는 왕국을 한 발 앞에 두고 갑자기 물러서 버렸다. 왜 그랬을까? 유구한 전통의 사대부 체제를 자신의 대에 뒤집기란 불가능하다는 사실을 새삼스럽게 깨달은 걸까?

세자가 죽은 직후 영조는 아들에 대한 미안함을 묘한 방식으로 달랜다. 서자로 퇴출시켰던 아들에게 사도(思悼)라는 시호를 내려 넋을 위로하고, 장례식을 직접 집전한 것이다(그 때문에 장헌세자는 사도세자라는 이름으로 후대에 알려졌다). 그것으로 미루어보면 그는 분명 나라를 위해 어쩔 수 없는 일이었다고 자위했던 듯하다. 게다가 공석이 된 세자 자리를 세자의 아들인 이산(李祘, 뒤의 정조)에게 잇게 한 것은 세자가 희생양이었다는 사실을 영조(英祖) 스스로 인정한 것이나 다를 바 없다(영조에게 다른 아들은 없었으나 손자는 많았다).

그렇다면 영조(英祖)의 의도는 확실해진다. 세자에게 가해진 고발이 사실이든 아니든 그것은 중요하지 않다. 또한 노론이 세자를 축출하는 데 음모를 동원했든 않았든 그것도 중요하지 않다. 중요한 것은 오로지 여권의 왕위계승자를 ‘여당’이 반대한다는 사실이다. 결국 영조는 노론이 배척하는 세자에게 왕권을 상속시킬 자신이 없었던 것이다. 그런 점에서 영조의 처지가 불가피했다는 것은 어느 정도 공감할 수 있다. 하지만 그것은 다른 한편으로 조선의 왕국화가 아직 정상 궤도에 오르지 못했다는 사실을 반증한다(아마 탕평책(蕩平策)으로 왕권 강화에 성공하면서 자신감을 얻었던 영조도 제 손으로 아들을 죽이는 장면에서는 아직 부족하다는 것을 절감했을 터이다).

그러므로 새 세자(정확히 말하면 세손世孫이라 해야겠지만)에게 주어진 역사적 사명은 할아버지가 중단한 왕국화를 다시 추진하는 것이다. 그러나 한 번 타이밍을 놓친 만큼 그 작업은 더욱 까다로워졌다. 따라서 이제는 둘 중의 하나를 택할 수밖에 없게 되었다. 더 신중을 기해서 장기적인 호흡으로 추진하든가, 아니면 반대로 더 신속하고도 급진적으로 추진하든가, 1777년 영조(英祖)가 죽은 뒤 조선의 22대 왕으로 즉위한 정조(正祖, 1752~1800, 재위 1777~1800)는 그 중에서 후자의 노선을 택한다.

인용

'역사&절기 > 한국사' 카테고리의 다른 글

| 종횡무진 한국사 - 11부 불모의 세기, 1장 사대부 체제의 최종 결론 (0) | 2021.06.21 |

|---|---|

| 종횡무진 한국사 - 10부 왕정복고, 3장 마지막 실험과 마지막 실패 (0) | 2021.06.21 |

| 종횡무진 한국사 - 10부 왕정복고, 1장 조선의 새로운 기운 (0) | 2021.06.21 |

| 종횡무진 한국사 - 9부 사대부 국가의 시대, 6장 조선판 중화세계 (0) | 2021.06.21 |

| 종횡무진 한국사 - 9부 사대부 국가의 시대, 5장 복고의 열풍 (0) | 2021.06.20 |