9장 도발로 수미일관한 일본

1. 내전을 국제전으로

하극상의 절정

100년에 걸친 센고쿠 시대를 끝낸 오다 노부나가(織田信長)는 장수로서의 용맹과 정치 지도자로서의 지략이 두루 뛰어난 인물이었으나 ‘시대의 한계’를 극복하지는 못했다. 결국 그 자신이 센고쿠 시대를 특징지은 하극상의 제물이 되고 말았던 것이다.

1582년에 노부나가는 출병을 앞두고 교토의 혼노사(本能寺)에 머물다가 예기치 않게 가신인 아케치 미쓰히데(明智光秀, 1528~1582)의 배신으로 반란군에 포위된 상황에서 자결하고 말았다. 당시 그가 혼노사에 간 이유는 모리(毛利) 가문을 공격하던 부하 하시바 히데요시(羽柴秀吉)가 지원을 요청했기 때문이다. 노부나가가 사망했다는 소식을 들은 히데요시는 모리 측에게 그 사실을 숨긴 채 즉각 강화를 제의하고, 군대를 돌려 미쓰히데의 반란군을 토벌했다.

절대 권력자가 비운에 죽는 일이 생기면 그 사건을 수습하는 자가 권력을 이어받는 것은 우리에게도 낯설지 않은 수순이다. 1979년 10월 서울에서 일어난 사태는 400년 전 일본에서 있었던 사건과 다를 게 없다. 노부나가의 ‘유고(有故)’에 기민하게 대처해 사태를 진정시킨 당시의 ‘합수부장’ 히데요시는 즉각 ‘비상대책회의’를 열었다. 노부나가의 두 아들을 포함해 기라성 같은 무장들이 회의에 참석했으나 이미 히데요시에게 기선을 제압당한 상태였다. 히데요시는 국무총리, 참모총장, 계엄사령관을 모두 제치고 노부나가의 두 살짜리 손자를 후계자로 내세우면서 자연스럽게 권력을 장악했다. 그가 바로 도요토미 히데요시(豊臣秀吉, 1536~98)다.

히데요시의 아버지는 기노시타(木下)였고, 도요토미라는 성은 권좌에 오른 뒤인 1586년에 히데요시가 천황에게서 하사받은 것이었다. 그렇다면 그의 성은 최소한 세 개(기노시타, 하시바, 도요토미) 이상이 되는데, 이것만으로도 그의 복잡한 개인사를 짐작할 수 있다. 사실 그의 아버지는 성이 없는 평민 출신으로, 어지러운 시대에 출세를 꿈꾸며 오다 가문의 휘하로 들어갔다. 히데요시 역시 소년 시절부터 노부나가 밑으로 들어가 마구간 일부터 시작했다.

12세기에 바쿠후 시대를 처음으로 연 미나모토 요리토모는 전통의 귀족인 후지와라 가문 휘하의 무사 집안이었고, 노부나가도 역시 센고쿠 다이묘 출신이었다. 따라서 신분적으로 보면 히데요시는 문자 그대로 ‘개천에서 난 용’이었다(심지어 그는 외모도 원숭이처럼 생겨 보잘것없었다고 전한다), 노부나가도 하극상의 시대에 힘입어 최고 권력자가 될 수 있었지만, 하극상의 절정은 바로 히데요시라고 할 수 있을 것이다.

비록 쿠데타는 아니지만 아무런 배경도 없이 일약 최고 권력자가 된 히데요시는 집권 안정을 위해 하극상의 시대를 종식시켜야 한다고 생각했다. 그러려면 무엇보다 노부나가가 눈앞에 두었던 전국 통일이 가장 먼저다. 그것은 또한 노부나가를 계승하는 길이므로 권력의 정통성을 확보하는 수단이기도 하다. 그래서 히데요시는 시코쿠와 규슈의 유력 가문들을 평정하고 마지막 남은 간토의 호조 가문마저 제압해, 1590년 마침내 꿈에 그리던 전국 통일을 달성했다. 또 3년 뒤에는 홋카이도마저 복속시켜 처음으로 오늘날과 같은 일본의 영토를 조성했다.

여기서 한 가지 흥미로운 사실은 도쿠가와 이에야스의 태도다. 20년 동안 노부나가를 보좌하면서 빛나는 전공을 세운 이에야스는 사실 어느 면으로 보나 히데요시에게 꿀릴 게 없는 처지였다. 그런데 그는 1584년 히데요시와 벌인 전투에서 형세를 유리하게 이끌고서도 갑자기 강화를 맺었다. 그에게는 천하를 경략하겠다는 웅대한 꿈이 없었을까? 그렇지는 않다. 그는 아직 자신이 그럴 만한 세력을 지니지 못했다고 판단했다. 그래서 그는 이후 히데요시의 휘하에 들어가 히데요시가 전국 통일 전쟁을 벌이고 있는 동안 후방에서 지원했다. 나중에 그는 히데요시가 죽은 뒤 천하의 새 주인으로 떠올라 ‘영원한 2인자’의 이미지를 불식하게 되지만 아직은 속에 품은 칼날을 아무에게도 내보이지 않았다.

더 이상의 하극상을 용납하지 않겠다는 히데요시의 각오는 여러 측면에서 나타난다. 우선 그는 전국의 백성들에게서 무기를 압수하고 무장을 금지했다. 농민은 농기구만을 가지고 농업에만 전념하라는 것이다. 사실 센고쿠 시대를 거치면서 직업군인 제도가 정착되었으므로 설령 백성들에게 무장을 허용한다 해도 예전과 같은 민중 반란은 어려울 터였다(1593년 호조 세력이 무너진 것도 농번기에는 농업에 종사하는 무사들을 무력의 바탕으로 했기 때문이다). 농민들은 토지에 완전히 속박되었으며, 직업의 자유를 빼앗긴 것은 물론 경작을 포기하거나 집을 함부로 옮기는 것도 허용되지 않았다【결국 하극상의 시대에 민중이 쟁취한 여러 가지 자유는 히데요시의 일본 통일과 더불어 사라져버린 셈이다(아니면 이후로 미루어졌거나). 하지만 이는 당시 일본의 역사적 추세인 강력한 중앙집권화가 이루어지는 과정에서 필연적인 현상이었다. 센고쿠 시대에 민중의 목소리가 컸던 이유는 민중의식이 깨어났기 때문이라기보다는 센고쿠 시대라는 ‘비정상적인 시대’였기에 가능했다고 보아야 한다】.

이제 히데요시는 대대적인 토지조사에 착수했다. 앞서 중국의 경우에서도 보았듯이 새로운 통일 제국이 들어서면 세수 확대를 위해 토지조사는 반드시 뒤따르게 마련이다. 일찍이 노부나가도 각지의 다이묘들에게 검지령(檢地令)을 내려 소유한 토지를 신고하라고 명한 바 있었다. 그러나 히데요시는 한 단계 더 높여 관리를 각지에 파견해 토지를 실제로 측량하게 했는데, 이것을 다이코 검지(太閣檢地, ‘太閣’이란 ‘은퇴한 간바쿠’라는 뜻으로, 히데요시가 조카에게 간바쿠 자리를 넘긴 뒤 스스로를 가리켜 부른 용어다)라고 부른다.

▲ 히데요시와 이에야스 오부나가의 돌연한 죽음을 잘 이용해 일본 통일의 위업을 달성한 히데요시(왼쪽)는 왜소한 신체를 감추기 위해 일부러 커다란 옷을 즐겨 입었다고 한다. 통일을 앞두고 죽은 노부나가가 ‘죽 쒀서 히데요시 준 격’이라면, 히데요시는 ‘죽 쒀서 이에야스 준 격’이었다. 노부나가 시절부터 만년 2인자 노릇을 했던 도쿠가와 이에야스(오른쪽)는 결국에도 바쿠후를 열어 일본 통일과 하극상 시대의 최종적 수혜자가 된다.

대외로 연장된 하극상

히데요시의 통일로 일본은 사상 처음으로 강력한 중앙집권 제국이 되었다. 일찍이 고대의 율령 국가도 천황을 정점으로 하는 중앙집권적 성격을 가지고 있었으나, 그것은 국가라기보다는 권력 구조에 불과할뿐더러 일본 전역을 지배한 것도 아니었다. 초기 바쿠후 정권 역시 그 점에서 마찬가지다. 따라서 히데요시의 일본이야말로 명실상부한 중앙집권 제국이라고 할 수 있다【정치 체제를 중심으로 볼 때 동서양의 역사는 대체로 다음 단계들을 거친다. ① 도시국가(그리스의 폴리스, 중국 춘추전국시대의 제후국, 일본의 야마토 정권), ② 고대적 전제 국가(유럽의 로마 제국, 중국의 고대 제국들, 일본의 고대 천황제, ③ 중세적 봉건제 국가(유럽의 중세, 일본의 귀족 지배 체제, 중국의 한 당 제국 시대에 발달한 번진), ④ 근대적 전제 국가(유럽의 절대왕정, 중국의 명ㆍ청 제국, 일본의 바쿠후와 근대 천황제), 어느 나라의 역사는 고대에 한 차례 전제군주의 시대를 거친 다음 한 바퀴 돌고 나서 다시 전제군주의 시대가 되는 양상을 보인다. 그런 의미에서 히데요시의 집권은 근대적 전제 체제의 완성에 해당한다】. 천황이라는 상징적 권위는 여전히 남아 있었으나 사실상 히데요시는 일본의 황제나 다를 바 없었다.

치국 후 평천하라 했던가? 국내를 통일한 히데요시의 눈은 밖으로 향했다. 9세기 이후 외부와의 접촉을 끊고 독자적인 역사를 전개한 일본이 국제 무대에 복귀하는 시기가 다가왔다.

일본도 천하요 중국도 천하다. 중국에 황제가 있다면 일본에는 천황이 있다. 중국과 대등한 관계를 선언했던 7세기 초반의 쇼토쿠 태자 이래 일본은 한 차례도 중국을 사대한 적이 없었다. 일본 천하의 통일로 기고만장해진 히데요시는 ‘또 하나의 천하’인 중국의 명 제국을 넘겨다보았다. 아무리 일본의 국력이 성장했다 하더라도 당시 명은 동북아시아 질서의 중심이었다. 그런 점에서 보면 히데요시의 야망은 대내적 하극상을 대외적으로 연장시키려는 것이었다. 그 자신이 하극상 질서의 최종 수혜자였기에 그런 마음을 먹었던 것일까?

하지만 중국 진출을 꿈꾸는 것은 히데요시만이 아니다. 토지를 잃고 몰락한 다이묘와 무사 들은 이제 자신들도 해외의 영토를 가져야 한다고 수군거린다. 상인들도 그렇다. 통일의 기운이 무르익던 노부나가의 시절부터 일본은 해외 무역을 적극적으로 추진하기 시작했으며, 히데요시의 시대에는 더욱 무역이 장려되었다. 동남아시아를 중심으로 해외 무역의 단맛을 본 상인들은 중국과의 거래를 꿈꾸었다(앞에서 보았듯이, 당시 명은 주변국들에 감합 무역을 허용했으나 일본은 악명 높은 왜구 때문에 송대부터 중국과의 거래가 끊겨 감합을 받지 못하는 처지였다). 오랜 전란이 끝난 직후이므로 아직 군대의 사기가 드높고 군비도 충실하다. 오히려 할 일이 없어진 무사들의 심정을 헤아려주지 않으면 무슨 일이라도 날 판이다. 무사 집단이 주체가 되어 추진한 ‘국제화’의 결론은 대외 전쟁이었다.

1592년 4월 13일 새벽, 일본은 16만 명의 대군으로 조선 침략을 개시했다. 최종 목표는 중국이니까 조선 정벌은 일본에 있어 예선전에 해당한다.

초기 전황은 실제로 예선전이나 다름없었다. 개전 초기 일본군은 승승장구하면서 부산에 상륙한 지 한 달이 채 못 되어 한성을 점령했다. 믿었던 신립이 충주 탄금대에서 무너졌다는 소식이 도성에 전해진 4월 29일에 조선 국왕 선조(宣祖)는 수도와 백성을 버리고 야반도주해버렸다.

▲ 야반도주하는 선조의 모습이다. 영화 [구르믈 버서난 달처럼]의 한 장면.

전쟁이 이대로 진행되어 마무리되었더라면 일본은 실제 역사보다 300여 년 앞당겨 한반도를 접수할 수 있었을 것이다. 그러나 조선의 국운은 아직 다하지 않았다. 육지에서 연전연승하던 일본군은 바다에 나타난 의외의 강적에게 연전연패하면서 크게 기세가 꺾였다. 바로 이순신(李舜臣, 1545~1598)의 등장이다. 이순신은 5월 4일 첫 출동에서 일본의 함선 37척을 부수고 아군의 피해는 경상 1명에 그치는 믿지 못할 전과를 올렸다. 하지만 이것은 예고편에 불과했다. 7월에 전개된 한산대첩에서는 유명한 학익진을 펼치며 적선 60여 척을 바다에 수장시켜버린다. 이후 일본은 해전 자체를 기피하게 될 정도였다.

한편 육지에서는 무력한 조선 관군이 하지 못한 몫을 각지에서 일어난 의병이 대신했다. 김천일, 곽재우, 고경명(高敬命), 서산대사 등의 병장들이 이끄는 조선 의병들은 절대 열세의 전력에도 불구하고 곳곳에서 일본의 정예군을 물리쳐 적의 북상을 효과적으로 저지했다. 마땅히 전쟁의 한 당사자가 되어야 할 중국이 참전하는 것은 이렇게 전황을 어느 정도 복구해놓은 다음이다. 7월에 정식 군대도 아닌 국경 수비대 일부를 파견했다가 일본에 대패하자 잔뜩 겁을 집어먹은 명은 싸울 것이냐, 말 것이냐를 놓고 황실에서 5개월이나 논의만 하다가(당시 명은 무능한 신종의 치세에 당쟁이 만연했다) 12월에야 이여송(李如松, ?~1598)에게 4만 명의 병력을 주어 압록강을 건너게 했다. 이후 전쟁은 소강상태에 접어들고 강화 교섭이 진행되기 시작한다.

▲ 동래성을 공격하는 일본군 부산에 상륙한 일본군은 하루 만에 동래성을 함락했다. 일본군은 조총으로 무장했고, 병력의 규모에서도 우세했다. 육전에서 조선은 일본군의 상대가 되지 못했다.

애초에 히데요시의 전략은 일이 아주 잘 풀리면 중국 정복, 덜 풀리면 조선 정복, 안 풀리면 강화를 체결하고 대외 무역을 재개하는 것이었다. 일본군이 손쉽게 한성을 점령한 것에 고무된 그는 중국만이 아니라 멀리 인도까지 정복하겠다고 호언장담했지만, 이후에 전개된 전황으로는 셋째 단계를 택할 수밖에 없었다.

휴전의 분위기가 조성되면서 일본과 명은 지금의 창원 부근에 협상 테이블을 마련했다. 그런데 히데요시가 강화의 조건으로 제시한 것을 보면 도무지 강화하자는 의도라고 생각할 수 없었다.

첫째, 명의 황녀를 일본의 천황비로 달라.

둘째, 감합 무역을 허용하라.

셋째, 조선 8도 중 4도를 일본에 할양하라.

넷째, 조선 왕족 12명을 인질로 달라.

당시에도 상식적인 사람이라면 누구나 그 가운데 두 번째 외에는 수락할 수 없음을 알았을 것이다. 그러나 또다시 전쟁이 재개될 것을 겁낸 중국 측 협상자 심유경(沈惟敬)의 대응은 황당하기 짝이 없었다【임진왜란(壬辰倭亂)은 여러모로 350여 년 뒤의 한국전쟁과 닮은 데가 많다(외세의 공격과 같은 민족 간의 ‘내전’이라는 차이는 있다). 우선 전쟁의 책임자가 아니면서도 한반도가 전장이 되는 바람에 큰 피해를 입었다는 점에서 그렇고, 개전 직후 공격 측의 일방적인 공세가 이어졌다가 반격과 소강상태에 이어 제3국이 참전하는 게 비슷하다. 특히 휴전 협상 과정은 더욱 그렇다. 한국전쟁에서 국제연합과 북한이 휴전 협상의 주체였듯이, 임진왜란에서도 막상 전쟁의 피해자이자 당사자인 조선은 협상 테이블에 끼지 못했다. 협상 주체는 이여송의 부하인 심유경과 히데요시였다. 히데요시의 요구 가운데에는 조선의 국토와 왕족까지 포함되어 있는데도 조선은 협상 주체가 아니니까 발언권이 없었다. 더구나 명이 내세운 강화 조건은 일본군이 조선에서 물러나고 히데요시가 사과하는 것 정도였을 뿐, 조선이 입은 막대한 피해에 대한 배상금은 전혀 고려하지 않았다. 결국 조선은 일본과 명이 서로의 힘을 가늠해본 전쟁터만 제공해주고 만 셈이다. 마치 한국전쟁을 통해 서방 세계와 사회주의 세계가 서로의 힘을 시험했듯이】. 그는 본국에 거짓으로 보고할 계략을 꾸민 것이다.

협상을 마치고 돌아간 그는 명 조정에 히데요시가 자신을 일본 왕으로 책봉해줄 것과 중국에 조공을 바칠 테니 허락해달라는 요구를 했다고 보고한다. 책봉은 이미 하는 것이고 조공을 바치겠다는데 마다할 이유는 전혀 없다. 겨우 그 정도를 얻기 위해 전쟁을 불사했단 말인가? 도저히 상식적으로 이해되지 않는 보고였다. 그러나 전통적인 중화사상(中華思想)에다 어지러운 당쟁으로 제 코가 석 자인 명 황실은 사리를 분간할 능력이 없었다.

▲ 이순신의 학익진 학이 날개를 펼친 듯한 학익진의 진용이다. 이순신은 육전에서의 연패를 해전에서의 기적 같은 연승으로 설욕했다. 일본은 섬이지만 수군이 없었고 함선도 거의 다 병력 수송용이었다. 그 점을 간파한 이순신은 적선과 맞붙어 육박전을 벌이기보다 적선을 들이받아 부수는 해전으로 이끌었다. 거북선도 적병이 아군의 배로 넘어오지 못하도록 제작한 배였다.

정작으로 놀란 것은 히데요시다. 1596년 명의 사신이 히데요시를 일본 국왕으로 책봉한다는 칙서를 전하자 그는 격노했다. 사실 자신의 요구도 터무니없었지만 그 요구와 전혀 무관한 칙서를 보내는 건 또 뭔가? 모욕을 느낀 그는 다시 전쟁을 결심한다. 명은 어떻게든 전쟁을 피하려 했지만 그게 오히려 전쟁을 불렀다.

이듬해 1월 히데요시는 재차 원정군을 보냈다. 명의 일개 무관에 불과한 심유경의 어처구니없는 농간 때문에 조선은 정유재란(丁酉再亂)을 겪게 되었다.

하지만 정유재란은 임진왜란(壬辰倭亂)과 달리 처음부터 히데요시의 의도와 전혀 다르게 전개되었다. 우선 일본군의 사기가 전만 못했고, 개전 초부터 명의 지원군이 출동했다. 또 1차전에서 무력하기만 했던 조선의 관군도 전열을 가다듬고 적극 대처해 충청도에서 일본군의 북상을 차단하는 데 성공했다. 그리고 무엇보다도 일본군이 가장 두려워하는 이순신이 건재했다. 결국 1598년 히데요시가 병사하자 일본군은 철수했다.

이로써 7년간에 걸친 일본의 침략 전쟁이 끝났다. 7세기에 백제가 멸망할 때 일본이 지원군을 보낸 것을 제외하면, 동북아시아 세 나라가 모두 얽힌 전쟁은 이번이 처음이었다【우리 역사에서 임진왜란(壬辰倭亂)이라고 부르는 이 전쟁을 일본과 중국에서는 각기 다른 이름으로 부른다. 일본 역사에서는 임진왜란이 ‘분로쿠(文祿)의 에키(役, 전쟁)’이고, 정유재란(丁酉再亂)은 ‘게이초(慶長)의 에키’다. 여기서 분로쿠와 게이초는 모두 당시 천황의 연호다. 중국 역사에서도 황제인 신종의 연호를 써서 ‘만력(萬曆)의 역’이라고 부른다. 조선은 독자적인 연호를 쓰지 못했으므로 후대의 역사가들도 연호를 붙여 전쟁의 명칭을 지을 수 없었다】. 이 전쟁으로 일본이 패망한 것은 아니지만, 먼저 도발하고 그 목적을 달성하지는 못했으므로 일본이 진 전쟁이라고 할 수 있다. 도발로 시작한 일본 역사상 최초의 대외 진출은 실패로 돌아갔다.

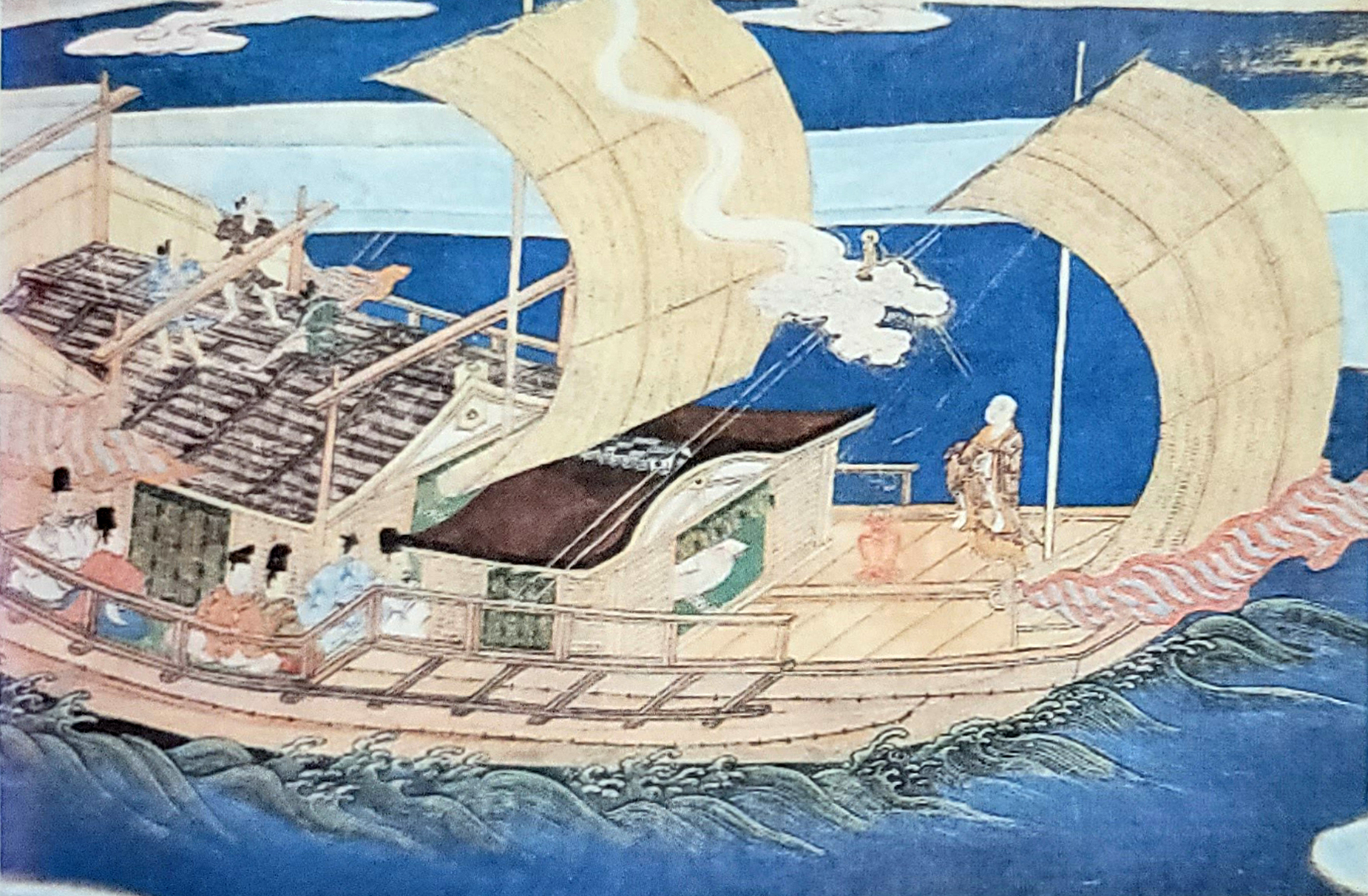

▲ 명 제국으로 가는 무역선 명 제국으로 가는 일본의 ‘공식’ 무역선이다. 하지만 감합이 제안되어 있어 대개의 무역은 사무역(밀무역)으로 이루어졌다. 감합이 적은 것도 임진왜란(壬辰倭亂)의 한 원인이었다.

2. 작은 천하와 작은 제국

최후의 승자가 된 2인자

죽는 순간까지 히데요시가 가장 걱정한 것은 여섯 살의 어린 아들 히데요리(秀賴, 1593~1615)였다. 그래서 그는 자신이 신뢰하던 5대로(五大老)에게 아들을 부탁한다는 특별 유언을 남겼다. 그러나 그 자신도 오다 노부나가(織田信長)의 아들과 손자를 팽개치고 권력을 잡은 터에 그 유언이 충실히 지켜지기를 바랐다면 지나친 욕심이다. 5대로 중에는 바로 도쿠가와 이에야스(德川家康, Tokugawa Ieyasu)가 포함되어 있었다.

노부나가와 히데요시를 섬기면서 무려 40년 동안이나 2인자의 역할을 고수한 이에야스에게 드디어 기회가 찾아왔다. 히데요시가 살아 있을 때도 그는 사실상 동국(東國, 교토 동부에서 에도까지)의 지배자로 군림했으며, 히데요시에게서도 실력과 지위를 인정받았다. 두 사람은 자칫하면 껄끄러운 관계가 될 수도 있었지만, 이에야스는 히데요시의 통일 사업을 적극 지원하고 오사카 성을 짓는 데도 물심양면으로 협력하는 2인자의 처세술로 자신의 고유한 위치를 확보했다. 더구나 무모한 조선 침략 전쟁으로 많은 다이묘의 재정이 고갈된 데 비해 이에야스는 거의 피해를 입지 않았다. 히데요시는 호조 잔당의 도발을 우려해 이에야스에게는 참전을 명하지 않고 동부의 수비를 맡겼던 것이다.

히데요시가 죽자 드디어 천하의 주인이 될 때가 왔다고 여긴 이에야스에게 죽은 상관의 유언이 머릿속에 남아 있을 리 없다. 다만 그 유언을 충실히 따르려는 히데요시의 부하들만이 문제가 될 뿐이다. 오랜 2인자 처신에서 얻은 경험일까? 신중한 이에야스는 먼저 도발하지 않고 상대의 도발을 유도하는 수법을 구사했다.

최고 권력자로 공인된 이상 일단은 칼날을 숨긴 채 히데요시의 오사카 성으로 들어갈 수밖에 없었다. 여기서 그는 은밀하게 독재 체제를 구축하기 시작했다. 히데요시의 심복으로 이에야스의 맞수인 이시다 미쓰나리(石田三成, 1563~1600)는 이미 이에야스를 제거할 속셈을 품고 있었는데, 문제는 이에야스도 그것을 잘 알고, 있었다는 점이다. 마침 에도(江戶, 지금의 도쿄)의 동북부에서 반란이 일어난 것은 양측 모두에게 좋은 기회였다.

이에야스가 간토 지방으로 원정을 떠나자 미쓰나리는 기다렸다는 듯이 오사카 성을 점령했다. 그러나 그 행동은 이에야스의 심모원려(深謀遠慮)에 들어 있었다. 그는 즉각 원정을 취소하고 에도 성으로 들어갔다. 에도는 호조를 정복한 이래로 그의 근거지였으니, 원정을 빌미로 이에야스는 자신의 텃밭으로 돌아간 셈이었다. 어차피 한번 맞붙어야 할 상대라면 전면전으로 붙자는 의도였다.

전운이 무르익으면서 전국의 다이묘들은 일제히 이에야스의 동군과 미쓰나리의 서군으로 나뉘었다. 양측은 지금의 나고야 북쪽에서 결전을 벌였는데, 이것이 1600년의 세키가하라(関ヶ原) 전투다. 9월 15일 단 하루 동안 벌어진 이 전투에서 이에야스는 승리를 거두고 마침내 꿈에 그리던 일인자의 자리에 올랐다.

오랫동안 2인자 생활을 거치며 ‘준비된 일인자’의 경륜을 닦았던 이에야스는 선배들인 노부나가와 히데요시보다 훨씬 빠르고 체계적으로 권력의 안정을 꾀했다. 우선 서군 측에 참가한 다이묘들의 영지를 몰수해 자기 측의 다이묘들에게 분배하고 그 과정에서 자신의 직할지도 크게 늘렸다(이로써 이에야스의 영지는 전국 곡식 총 생산량의 6분의 1을 차지하는 어마어마한 규모가 되었다).

이런 경제적 실속 외에 이에야스는 정치적 명분을 얻는 데도 소홀히 하지 않았다. 1603년 그는 교토의 천황에게서 모든 무장이 동경하는 세이이다이쇼군을 제수받았다. 노부나가도, 히데요시도 최고 권력자이기는 했으나 아직 시절이 어수선한 탓에 쇼군의 지위에는 오르지 못했다.

▲ 세키가하라 전투 세키가하라 전투는 향후 300년간의 일본 역사를 결정한 중요한 사건이었다. 여기서 이에야스의 동군이 승리함으로써 에도 바쿠후는 챔피언 타이틀을 방어하고 번영의 에도시대를 열었다.

마지막 내전

세키가하라 전투는 이에야스와 미쓰나리의 싸움이었으나 그와 동시에 오사카와 에도의 싸움이기도 했다. 여기서 에도 측이 승리하지 않았다면 오늘날 일본의 수도는 도쿄가 아니라 오사카가 되었을 것이다. 승자가 이에야스였기 때문에, 천황이 있는 교토에서 오사카보다 훨씬 더 먼 쇼군의 텃밭이 일본 전체의 중심이 되었다. 센고쿠 시대 이래 한동안 맥이 끊겼던 쇼군이 부활했으니 바쿠후도 부활하는 것은 당연하다. 이것이 일본 역사에서 마지막 바쿠후가 될 이에야스의 에도 바쿠후다.

바쿠후가 부활했다는 것은 이제야 비로소 하극상의 시대가 완전히 끝났음을 뜻한다(하극상은 바쿠후 권력을 부인하면서 시작된 것이었으니까). 그렇다면 당연히 바쿠후의 지휘자인 쇼군 직도 세습되어야 마땅하다. 그래서 이에야스는 쇼군에 오른 지 2년 만에 아들에게 쇼군 자리를 물려주어 새로운 세습의 전통을 확립하고자 했다.

하지만 걸림돌이 하나 남아 있었다. 히데요시의 아들 히데요리가 살아 있었다. 이에야스는 실권을 쥐고 있었지만, 히데요리는 그의 아버지에게서 물려받은 막대한 재산과 상징적 권위를 가지고 있었다. 나중에 히데요리가 자라 그 재산과 권위를 이용할 줄 알게 된다면 다이묘들은 다시 동요할 테고, 천신만고 끝에 최후의 승자가 된 도쿠가와 가문은 다시 위협을 받게 될지도 모른다.

이미 칠십객에 접어든 이에야스는 자신의 생전에 이 문제를 처리해야 한다고 생각했다. 미쓰나리를 토벌할 때도 그랬지만, 상징적 권위를 타파할 때는 먼저 도발해서는 안 된다. 용의주도한 그는 일단 히데요리의 경제력을 약화시킨 다음 싸움의 구실을 만들기로 한다. 그래서 그는 히데요리에게 아버지의 공양을 구실로 많은 절을 지원하라고 권했다. 때마침 오랜 전란으로 각지의 절들은 피폐해 있는 상태였다.

다음 단계인 싸움의 구실은 억지로 트집을 잡는 것이었다. 1614년 호코사(方廣寺)를 재건하면서 사찰의 종에 “국가안강 군신풍락 자손은창(國家安康 君臣豊樂 子孫殷昌)”이라는 명문이 새겨졌는데, 그게 빌미가 되었다. 그 뜻은 실상 “국가가 평안하고 군신이 안락하며 자손이 번성한다.”라는 덕담에 불과했으나 공교롭게도 이에야스(家康)와 도요토미(豊臣)의 성을 이루는 글자들이 섞여 있는 게 문제였다. 이에야스는 그 명문의 숨은 뜻이 “가강(家康)을 분단하면 국가가 평안하고 풍신(豊臣)을 임금[君]으로 삼으면 자손이 번성한다.”라는 것이라고 우겼다【이보다 조금 앞선 16세기 초반 조선에서도 이와 같이 정치적인 목적에서 자구를 악용한 사례가 있다. 조선의 중종 시대에 조광조(趙光祖)가 급진적인 개혁을 추진하자 수구 세력은 왕궁 후원의 나뭇잎에 꿀로 ‘주초위왕(走肖爲王)’이라는 글자를 그려놓는다. 벌레가 꿀을 갉아먹자 글자들은 마치 저절로 생겨난 듯한 모습이 된다. 그 나뭇잎을 본 중종은 조광조를 역적으로 몰아 옥에 가둔다. 주초위왕(走肖爲王)은 파자(字)를 이용한 문구로, 주(走)와 초(肖)를 합치면 조(趙)가 되므로 조씨 성을 가진 자가 왕이 된다는 뜻이다. 물론 조광조를 겨냥한 모함이다. 당시 중종은 연산군(燕山君)을 물리친 쿠데타 세력의 옹립으로 왕위에 올랐으니 당연히 그 말에 분노했겠지만, 실은 그런 모함만으로 조광조가 실각한 것은 아니다. 적통이 아닌 왕위 계승에 불안을 느낀 중종은 처음에 자신의 친정 세력을 구축할 목적에서 조광조를 지원했다가 훈구 세력의 반대에 부딪히자 뜻을 포기했던 것이다. 마찬가지로 이에야스 역시 호코사 종의 명문 때문에 히데요리를 공격하려 한 게 아니라 그것을 공격의 구실로 삼았을 뿐이다】.

명문을 명분으로 삼아 이에야스는 전쟁의 구실을 만들어냈다. 그는 직접 대군을 이끌어 오사카 성을 공격했다. 그러나 성이 워낙 견고해 쉽게 무너지지 않았다. 노부나가와 히데요시를 섬기던 시절에는 신중했고, 미쓰나리를 격파할 때는 용의주도했던 이에야스지만, 마지막 싸움을 눈앞에 둔 시점에서는 신중과 용의주도를 넘어 더없이 교활해졌다. 예상외로 쉽게 이기지 못하자 그는 재빨리 강화를 제의하고, 오사카 성의 바깥 해자를 메우는 것을 휴전 조건으로 내걸었다. 그리고 그 과정에서 은근슬쩍 안쪽의 해자까지 메우고 두 개의 성루마저 파괴해버렸다. 히데요리 측이 항의했으나 이제 승산이 있다고 판단한 이에야스는 오히려 그 항의를 빌미로 전쟁을 재개했다. 결국 오사카 성은 이에야스에게 함락되고 말았다. 수백 년 동안 치열한 내전과 전란이 점철된 일본 역사에서 최후의 대규모 내전이었다.

▲ 최후의 내전 이에야스가 오랜 2인자 생활을 거치면서 얻은 교훈은 돌다리도 두드려 건너라는 것이다. 이미 대세를 손에 쥐었지만 그는 안심하지 못하고 히데요시의 근거지였던 오사카마저 정복하려 했다. 그림은 이에야스가 이끄는 대군이 오사카 성의 바깥 해자를 메우고 진격해 들어가는 장면이다. 이 전투를 끝으로 수백 년을 끌었던 일본의 내전은 종식된다.

바쿠후를 보완한 바쿠한

오랜 전란의 시대를 거치며 최후의 승자에 오른 데다 강적인 오사카의 히데요리마저 물리친 도쿠가와 가문의 에도 바쿠후는 선배 바쿠후 가문인 가마쿠라나 무로마치와는 질적으로 달랐다. 무엇보다 전란의 시대 동안 자연스럽게 전국이 통일되었다는 게 가장 큰 차이였다. 예전의 바쿠후들은 무사 계급의 우두머리라는 점에서는 전국적인 세력이었지만, 정치ㆍ행정의 측면에서는 교토에서 간토에 이르는 도카이 일대의 패자에 지나지 않았다. 그러나 에도 바쿠후는 무사들만이 아니라 전국 다이묘들을 지배함으로써 군사적인 측면은 물론 경제적인 측면까지 장악했다. 또한 예전 바쿠후들이 전제 권력을 행사하는 데 늘 걸림돌이 되었던 교토의 천황과 전통적인 귀족 세력은 에도 시대에 이르러 이름과 상징적 지위만 남았을 뿐 모든 권한을 잃었다. 에도 바쿠후는 사실상 일본의 왕실이 되었다.

전국적인 성격에 걸맞게 에도 바쿠후는 1615년 부케쇼핫토(武家諸法度)와 긴추헤이쿠게쇼핫토(禁中竝公家諸法度)라는 법령을 반포했다. 앞의 것은 전국의 무사와 다이묘 들을 통제하는 법이고, 뒤의 것은 공가(公家), 즉 천황과 귀족들을 통제하는 법이다. 요컨대 이제 일본 전국은 도쿠가와 가문의 에도 바쿠후가 지배하게 되었으니 어느 누구도 앞으로는 정치를 꿈꾸지 말라는 선언이었다.

이렇게 잠재적 저항 세력의 손발을 묶어놓은 다음, 에도 바쿠후는 경제적 지배에 박차를 가했다. 우선 반란의 의도를 가지고 있다는 구실로 유력 다이묘들의 영지를 빼앗아 바쿠후의 직할 영지로 편입시켰다. 또 지방분권 시대의 유물인 사적인 화폐 주조를 금지하고 이를 독점함으로써 경제적 통일과 더불어 큰 이득을 끌어냈다. 에도 바쿠후는 금화, 은화, 동화를 각각 주조하는 금좌(金座), 은좌(銀座), 전좌(錢座)라는 관청을 설치했는데, 그 가운데 은화를 주조한 관청은 지금 도쿄의 번화가인 긴자라는 거리 이름으로 잘 알려져 있다.

집권 후 수십 년쯤 지난 17세기 중반에 이르자 에도 바쿠후의 직할 영지에서 생산되는 쌀 생산량은 전국 총 생산량의 4분의 1에 달했다. 거느린 직속 병력만도 무려 8만 명에 달했다. 이제 에도 바쿠후는 어느 누구도 넘볼 수 없는 명실상부한 일본의 최고 권력체가 되었으며, 도쿠가와 가문에 세습되는 쇼군은 최고 권력자가 되었다.

하지만 정치와 행정은 중앙집권이 가능해도 국방은 그렇지 않다. 한반도의 1.5배가 넘는, 결코 작지 않은 일본의 영토를 수비하는 일이 중앙의 지시만으로 이루어질 수는 없다. 게다가 사소한 일들까지 일일이 중앙이 간섭하기도 어렵다. 중국의 경우에서 보았듯이 중국의 역대 왕조들은 정치에서는 강력한 중앙집권을 유지했으면서도 드넓은 중국 대륙을 수비하기 위해 군사적인 면에서는 지방분권을 실시했다. 그것이 곧 당의 번진이며, 명ㆍ청의 번왕, 번국이었다. 때로는 이 번국들이 강성해져 중앙 정부를 위협하는 일도 있었지만 국경 수비를 위해서는 그런 제도가 불가피했으며, 어떤 의미에서는 그렇게 번국들을 거느렸기에 ‘제국’이라 불릴 수 있었다.

중국에 비해 한참 작은 천하 였으나 일본도 ‘작은 제국’의 체제를 취해야 했다. 다만 ‘큰 천하’인 중국의 경우에는 북방 이민족이라는 대외의 적을 수비하는 것이 목적이었지만, 일본은 변방의 다이묘와 유력 가문이라는 대내의 적(반란)을 수비한다는 점이 달랐다. 부케쇼핫토는 다이묘를 정기적으로 불러들이고 그들의 처자를 인질처럼 에도에 거주시켜 변방을 제어하는 방식이었는데, 이것이 점차 제도화되면서 에도 바쿠후는 변방에 번흥(중국의 번진, 번왕과 같은 글자이지만 일본식으로 읽으면 ‘한’이다)을 설치하기에 이르렀다. 이 번들은 각 지방의 수비는 물론 행정까지 담당했으며, 중앙의 바쿠후를 그대로 축소한 것과 같은 통치 기구를 갖추었다. 이것이 곧 바쿠한(幕藩) 체제였다.

바쿠후 체제와 달리 바쿠한 체제는 중앙집권과 동시에 지방분권의 성격을 가지고 있었다. 중앙집권을 기본으로 하면서 지방분권을 배합하는 것, 이것은 바로 중국 역대 제국의 기틀이 아니던가? 중국 역사에서 정치의 중심이자 중앙집권의 최고 권력자인 황제는 일본의 경우 쇼군에 해당했고, 황실을 중심으로 한 중앙 조정은 에도 바쿠후에 해당했다【에도 시대의 일본 천황은 춘추시대의 주나라 왕실에 비교할 수 있다. 1장에서 보았듯이, 기원전 770년의 동천 이후 주나라 왕은 실권도 없고 변변한 영토마저 가지지 못한 이름만의 왕에 불과했다. 그러나 그보다 훨씬 강성한 제후국들은 주나라를 멸망시키기는커녕 상국으로 받들고 주의 사직을 보존하면서 상징적인 권위를 인정했다. 그것은 동시에 제후 자신의 권위를 강화하는 수단이기도 했다. 마찬가지로 에도 시대 교토의 천황도 직할지 외에는 별다른 영토도 실권도 가지지 못했지만, 에도 바쿠후와 쇼군은 천황의 상징성을 무시하지 않았다. 주 왕실이 동천 이후에도 400년 이상이나 사직을 유지했듯이, 일본의 천황 역시 마지막 실권을 누렸던 14세기 남북조시대 이후에도 수백 년 동안 명맥을 유지했고, 심지어 오늘날까지 존속하고 있다. 중국의 주나라나 일본의 천황이 실권을 잃은 뒤에도 오랫동안 존속할 수 있었다는 것은 민족 전체의 정신적ㆍ역사적 원천으로 자리 잡았음을 뜻한다. 주나라가 중국 역대 왕조의 영원한 정신적 고향이었듯이, 일본의 천황도 일본 민족의 정신적 지주 노릇을 했다(오늘날 일본의 신사에서는 부처와 더불어 천황도 섬긴다)】.

다만 중국의 번국은 군사적인 목적에 치중되었던 반면 일본의 번은 군사와 행정 양 기능을 모두 수행했다. 요컨대 중국의 제국에서 관료적 행정 기구가 한 역할을 일본에서는 바쿠한 체제가 담당한 것이다.

이처럼 중국의 체제와 비교할 수 있다는 것으로도 알 수 있듯이, 바쿠한 시대에 이르러 일본은 비로소 ‘제국’의 기틀을 갖추게 되었다. 일찍이 쇼토쿠 태자 시대에 고대 천황이 ‘동천황’을 자처한 이후 일본은 내내 중국과 대등한 ‘제국’임을 자처했으나, 실제로 그 이름에 걸맞은 내용이 채워지게 된 것은 그로부터 1000여 년이 지난 에도 시대부터였다.

▲ 일본에 온 조선통신사 임진왜란(壬辰倭亂)이 명확한 승부가 나지 않은 탓에 일본과 조선은 전후 수교를 시작할 수 있었다. 에도 바쿠후는 자신들이 전쟁의 주범인 히데요시와 무관함을 역설했고, 일본의 무력을 두려워한 조선은 그냥 그 주장을 받아들이기로 했다. 조선과 일본의 교류를 말해주는 것은 조선통신사였는데, 평균 400명에 이르는 대규모였다. 일본은 아무런 사절단도 보내지 않았다.

쇄국을 통한 안정

제국의 면모를 갖추면서 내부가 안정되자 일본의 시선은 다시 밖으로 향했다. 중국이 수비형 제국이라면, 히데요시의 야망에서 보았듯이 일본은 기회만 닿으면 밖으로 눈을 돌리는 공격형 제국이다. 다행히 이번에는 히데요시와 같은 침략이 아니라 경제적 해외 진출이었다. 어느 바쿠후보다도 경제에 관심이 많았던 에도 바쿠후는 노부나가 시절부터 맛들이기 시작한 해외 무역을 적극적으로 추진했다.

무역은 상인들이 하는 일이지만 바쿠후가 앞장서는 무역이니 당연히 바쿠후의 이익이 최우선적으로 보장되어야 했다. 그 방법은 간단하다. 사무역을 금지하고 모든 무역은 바쿠후의 허가를 받도록 하면 된다. 마침 명의 감합 무역이 본받을 만한 모범이 되었다. 에도 바쿠후는 바쿠후의 면허장을 받은 선박에게만 해외 무역을 허가하는데, 명의 감합에 해당하는 이 면허장을 슈인(朱印, 붉은 도장)이라고 불렀다.

17세기 초반 슈인센(朱印船)들은 동남아시아를 무대로 폭넓게 무역을 전개했다. 임진왜란(壬辰倭亂) 이후 명과의 공식적 관계는 단절되었지만, 원래 명에서는 사무역이 널리 성행했으므로 중국 무역선도 자주 일본의 항구를 찾았다【다만 조선의 경우에는 쓰시마의 도주(島主)가 사적으로 무역선을 부산에 보냈을 뿐, 조선의 상선이 일본에 오는 일은 없었다. 당시 조선에서는 중국을 사대로 받들고 여진과 일본을 교린으로 무마한다는 이른바 사 대교린 무역이 행해졌는데, 사실상 일본이 통일하면서부터는 일본과의 관계도 교린이 아니었다. 그나마 16세기 말부터 17세기 중반까지 일본이 조선을 침략하고 중국이 명에서 ‘오랑캐’의 청으로 바뀌는 등 동북아시아 정세가 급변하자 사대교린의 근거는 완전히 무너졌다】.

무역의 내용을 보면 일본은 주로 중국산 생사(生絲)와 견직물, 동남아시아의 짐승 가죽과 향료, 납, 금 등을 수입했고, 수출품은 은이었다. 이재에 밝은 바쿠후는 외국 상선이 항구에 들어오면 가장 먼저 물품을 구입하고 나머지를 일반 상인들에게 넘겼으며, 때로는 매점매석도 서슴지 않았다. 예를 들어 국내 생사의 가격이 오르면 보유하고 있던 생사를 풀어 큰 차액을 남기는 식이었으니, 요즘으로 말하면 정치권력을 이용한 전형적인 부정 축재였다.

바쿠후가 주도하는 것이라 해도 해외 무역이 계속 활성화되었더라면 일본은 실제 역사보다 200여 년 앞서 자력으로 제국주의 국가로 발돋움했을지도 모른다. 비록 민간의 사무역은 금지되었지만 무역이 활발해짐에 따라 자연스럽게 일본인들의 동남아시아 진출도 크게 늘었다. 17세기 중반에 이르러 대만과 필리핀 등 동남아시아의 섬들, 그리고 월남과 캄보디아, 말레이시아 등 인도차이나 반도 일대에는 많은 일본인 자치 구역이 형성되었다.

심지어 바쿠후의 명으로 일본의 상선은 유럽의 에스파냐와 이탈리아까지 갔으며, 1613년에는 태평양을 횡단해 지구 반대편 멕시코의 아카풀코에 상륙하기도 했다. 당시 유럽에서는 대항해시대 1세대인 에스파냐와 포르투갈이 쇠락하고 2세대인 네덜란드와 영국이 바통을 이어받았는데, 바깥 세계를 향한 일본의 진취적 기상이 유지되었더라면 일본은 어쩌면 영국과 어깨를 견줄 만한 해양 국가로 발전할 수도 있었을 것이다.

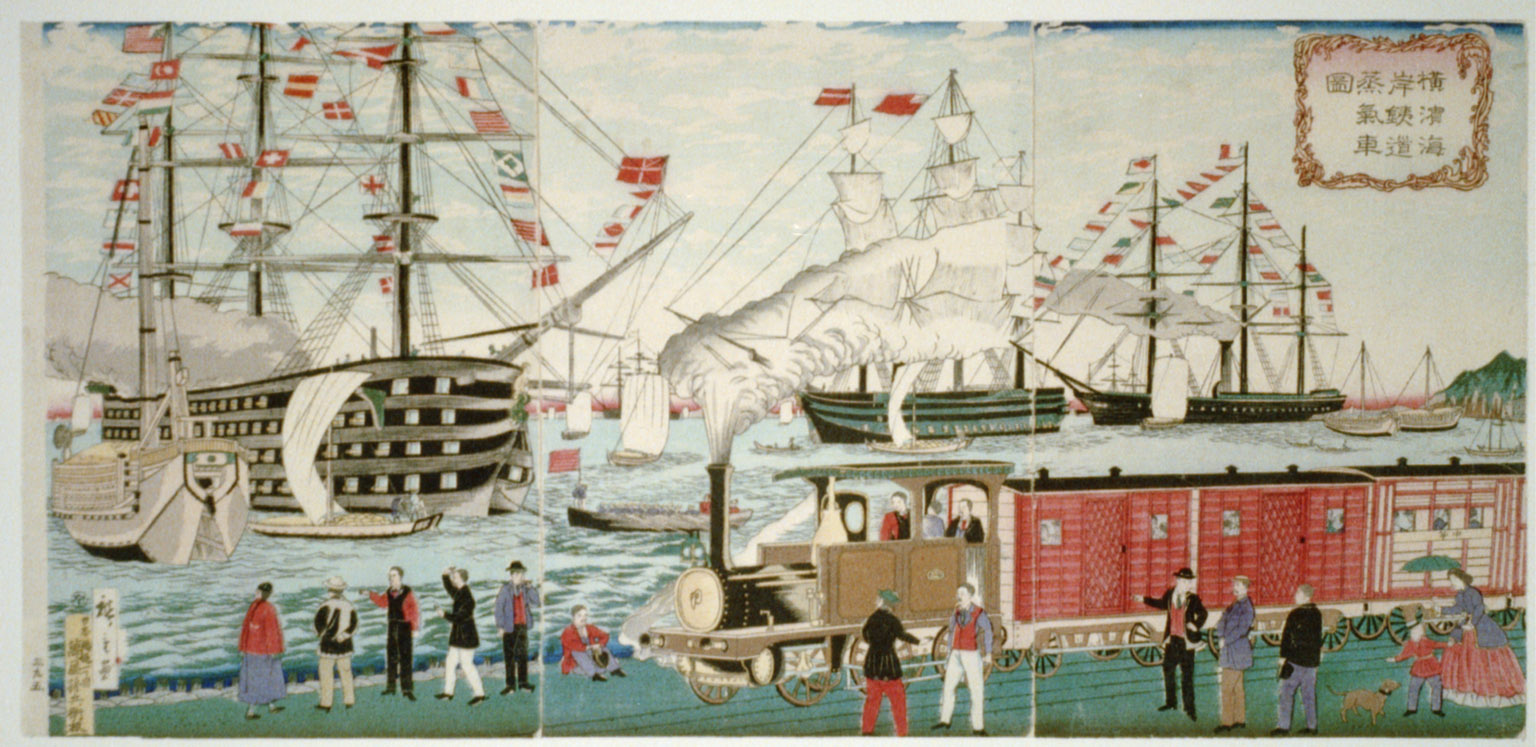

▲ 감합을 모방한 붉은 도장 에도 바쿠후는 명의 감합 무역을 모방해 슈인센 무역 방식을 채택했다. 바쿠후의 붉은 도장(슈인)을 받은 선박에만 무역을 허용하는 것이었다. 이 무역을 통해 바쿠후는 막대한 경제적 이득을 챙겼다.

그런데 바쿠후는 황금 알을 낳아주던 해외 무역을 스스로의 손으로 금지하게 된다. 그 이유는 바로 그리스도교 때문이었다. 해외 무역이 활발하던 17세기 초반까지만 해도 일본에 오는 서양인들은 바쿠후에게 큰 환영을 받았다. 도쿠가와 이에야스는 일본에 표류한 네덜란드의 선원들을 고문으로 삼았으며, 유럽 상선들의 입항을 허락하고 항구에 통상처까지 마련해주었다. 시기를 놓고 본다면 일본은 오히려 가까운 동남아시아 국가들보다 유럽과 먼저 거래를 튼 셈이다.

서양인의 출입이 잦아지면서 자연히 서양의 문물도 함께 들어왔다. 서양의 그리스도교는 이미 센고쿠 시대 말기부터 일본에 들어와 민간에 퍼졌다. 중국의 경우에서 보았듯이, 종교개혁 이후 유럽에서 세력이 크게 위축된 구교의 선교사들은 먼 동방에서 활로를 찾고 있었다.

히데요시가 전국을 통일할 무렵에는 이미 상당수의 포르투갈과 에스파냐 선교사들이 일본에서 활동하고 있었다. 물론 자신을 신으로 생각하는 히데요시가 그리스도교를 반가워할 리 없었다. 그는 “일본은 신국(神國)이므로 그리스도교를 받아들일 수 없다.”라면서 그리스도교의 포교를 금지하고 외국인 선교사들을 추방했다. 그러나 그러면서도 그가 그것과 별도로 서양과의 무역을 계속 장려했으므로 선교사들은 비공식적으로 포교 활동을 계속할 수 있었다. 그리스도교 초기 역사가 보여주듯이 박해가 심할수록, 순교자가 대량으로 나올수록 더욱 널리 퍼지는 그리스도교의 생리는 일본에서도 예외가 아니었다. 백성들은 물론 다이묘나 무사들에게서도 그리스도교 신도들이 생겨나고 늘어났다. 여기에 결정적으로 기여한 것이 바로 해외 무역의 활성화였다.

처음에는 무역의 매력에 이끌려 그리스도교를 관대하게 봐주던 이에야스는 측근 중에도 그리스도교 신도가 있다는 사실을 알게 되자 그 ‘위험’을 새삼 느끼게 되었다. 그래서 그는 죽기 3년 전인 1613년에 재차 그리스도교 금지령을 내렸는데, 그의 사후 본격적인 박해가 시작되었다. 이때부터는 외국인 선교사들만이 아니라 일본인 그리스도교 신도들에게까지도 가혹한 탄압이 가해졌다.

신도들이 박해를 피해 종교를 부정하자 진짜 신도를 가려내기 위해 기상천외한 방법까지 동원되었다. 백성들에게 예수와 마리아의 그림을 밟게 한 것이다. 진정한 신도라면 차마 밟지 못할 터였다. 후미에(踏繪, 그림을 밟는다는 뜻)라고 불린 이 ‘지극히 일본다운’ 방법은 과연 효과가 입증되어 나가사키에서 금세 전국으로 퍼져 나갔다.

1639년부터 바쿠후는 쇄국을 공식 정책으로 채택하고 모든 서양인의 출입을 금지했다. 심지어 해외에 오랫동안 거주한 일본인마저 그리스도교 신도일지 모른다는 이유로 귀국이 금지되었다. 한 가지 예외는 네덜란드였다. 네덜란드만은 제한적으로나마 무역을 계속할 수 있었다. 그 이유는 이에야스 시절부터 생긴 네덜란드와의 각별한 친교 때문인데, 지금까지도 그 흔적이 남아 일본에는 특별히 네덜란드와 관련된 근대의 유적들이 많이 있다【18세기 초반부터 네덜란드를 통해 서양의 과학과 군사학, 세계의 지리와 역사를 연구하려는 학문이 크게 성행했는데, 이것을 란가쿠(蘭學: 네덜란드는 한자로 和蘭이라고 표기했다)라고 불렀다. 바쿠후는 네덜란드에 대해서만큼은 특별한 호의를 베풀었으며, 네덜란드 역시 그 호의에 충실히 부응했다. 1844년에 네덜란드 국왕은 일본의 쇼군에게 친서를 보내 세계정세의 변화를 설명하고 개국을 충고한 일이 있었다. 또 미국의 페리 제독이 일본을 강제 개항시킨 1853년 무렵에 네덜란드는 몇 년 전부터 미국이 곧 일본에 함대를 보내 통상을 요구할 것이라는 정보를 여러 차례 전해주었다】.

센고쿠 시대를 끝으로 일본은 다시 전란으로 얼룩지는 사태 없이 300년에 가까운 번영과 평화의 시대를 누리게 된다. 그러나 이 기간에 일본은 쇄국으로 일관했다. 묘한 것은 그 쇄국의 앞과 뒤가 대외 침략이라는 점이다. 에도 시대처럼 공식적인 쇄국은 아니지만 일본은 중국과의 교류를 끊은 8세기 이후 전국을 통일한 16세기까지도 대외적으로는 쇄국기였다. 첫 번째 쇄국이 끝난 뒤 일본은 조선을 침략했고, 두 번째 쇄국이 끝난 뒤에도 다시 조선을 노렸다. 그렇다면 일본 역사에서 쇄국은 곧 대외 침략을 위한 웅크림이었던 것일까?

▲ 일본 최초의 서양인 일본에 처음으로 발을 내디딘 서양인은 1543년의 포르투갈인이었다. 일본에 온 서양인들은 단지 호기심 때문이 아니라 처음부터 그리스도교를 전파할 목적을 가지고 있었다. 그런데 정작 그들에게 호기심을 보인 것은 오히려 일본인들이었다.

3. 번영을 낳은 쇄국, 유신을 낳은 개항

일본식 시민사회?

세계와의 접촉을 전쟁으로 시작한 일본은 쇄국 이후 다시금 기나긴 독자적 역사를 전개하게 된다. 그러나 쇄국은 의식적으로 세계와의 단절을 기한 것이었음에도 불구하고 이 쇄국기의 역사는 종전의 쇄국기(9~16세기)와 달랐다. 집 안에 틀어박혀 산다 해도 바깥의 존재를 모르는 것과 아는 것은 다를 테니까. 결과적으로 보면, 이 시기 일본의 역사는 세계사의 무대에 화려하게 복귀하기 위한 준비 작업에 해당한다.

바쿠한 체제는 봉건적이면서도 탈봉건적인 요소를 품고 있었다. 지방의 번들은 원래 정치적인 목적에서 성립된 것이었으나, 에도 바쿠후의 장기 집권으로 정치와 사회가 안정되고 쇄국으로 평화와 번영을 누리는 데 힘입어 점차 경제ㆍ행정상에서의 비중을 더해갔다. 이 점에서 번은 중세 유럽의 봉건영주와 비슷했다. 다만 서양 봉건제의 왕은 영주들과 계약이라는 느슨한 관계를 맺은 데 비해 일본의 바쿠후는 강력한 중앙집권 체제의 중심으로 번들과 확실한 군신 관계를 맺었다는 점이 다르다.

그러나 중앙의 바쿠후와 지방의 번들은 애초부터 단순한 봉건적 관계에 머물 수 없었다. 우선 번들은 각 영지에서 거둔 세금의 일부를 화폐로 바꿔 바쿠후에 보내야 했다. 또한 분열과 전란의 시대와 달리 통일과 안정의 시대에는 각 지방의 유기적 연계가 중요했다. 따라서 바쿠한 체제에서는 번과 번, 번과 바쿠후 간의 교류와 교통, 거래가 일상화되었다. 문제는 그 과정에서 상품경제가 필수적으로 발달한다는 점인데, 이것은 봉건제의 테두리를 넘어서는 요소다. 그러므로 바쿠한 체제는 봉건제의 완성이자 와해의 시작이었다.

이와 같은 사회구조적인 측면만이 아니라 사회생활의 측면에서도 비슷한 현상이 나타났다. 바쿠후라는 전국적인 중심과 번이라는 지역적인 중심이 생기면서 도시가 발달하기 시작했다. 근대적인 의미의 도시는 센고쿠 시대 초기부터 생겨났지만, 당시에는 상업과 무역을 중심으로 한 자유도시의 성격이었던 데 비해 바쿠한 체제의 도시는 사회적 분업과 상품경제의 발달을 바탕으로 하는 전형적인 소비도시였다. 그럴 만도 한 것이, 도시 인구의 절반가량이 바쿠후나 번 휘하의 무사들이었던 것이다. 특히 에도는 바쿠 후 소속 무사들과 더불어 인질로 잡아둔 다이묘들의 처자와 식구들을 중심으로 거주 인구가 증대해 18세기 초반에는 50여만 명에 이르는 대도시로 성장했다. 인구로 보면 당시 세계 최대의 상공업 도시인 영국의 런던과 맞먹을 정도였다.

서양의 역사에서는 봉건제가 무너지면서 생겨난 신흥 시민계급(부르주아지)이 사회의 핵심 세력으로 성장하면서 자본주의의 발생과 발전에 큰 몫을 담당했다. 그러나 일본의 경우에는 바쿠후라는 강력한 권력의 중심체가 지배하는 가운데 도시가 발달했기 때문에 사정이 크게 달랐다. 바쿠후 자체가 봉건제의 주체였으므로 반란 같은 사건을 통하지 않고서는 서양에서처럼 봉건제가 자연스럽게 붕괴하기 어려웠고, 시민들이 곧 무사들이었으므로 사회 발전의 동력이 되기도 어려웠다【무사들을 제외한 도시의 일반 시민들은 조닌(町人)이라고 불렸다. 이들은 도시의 수공업자와 자영 상인이었는데, 전통적인 다이묘들에게서 배척을 당했지만 개인적 노력으로 상당한 부를 쌓은 사람도 많았다. 그러나 돈은 있어도 서양의 시민계급처럼 참 정권과 자치권을 누리지 못한 그들은 문화적으로 그 공백을 메웠다. 그런 점에서 보면 그들은 자본주의 ‘사회’의 발전에는 기여하지 못했어도 자본주의 ‘문화’에는 기여한 셈이다】. 서양의 봉건제가 무의식적이고 자연발생적인 것이었다면, 일본의 봉건제는 의식적이고 정치적인 목적에서 인위적으로 성립된 체제였던 것이다(이 점은 중국의 봉건제도 마찬가지다).

하지만 그런 가운데서도 생산력의 발전은 꾸준히 봉건제의 해체를 요구하고 있었다. 대내적 안정과 대외적 쇄국이 지속되면서 에도 바쿠후도 초기와 같은 강력한 경제적 주체의 노릇을 계속하기는 어려웠다. 그 틈을 비집고, 바쿠후의 일을 대신해주면서 바쿠후와의 거래로 재산을 쌓는 상인들이 생겨났다. 이들에게 인구가 급성장하는 대도시는 곧 거대한 시장이었다. 오늘날 일본의 대재벌들 가운데 미쓰이(三井)나 스미토모(住友)는 바로 이 에도 시대의 신흥 상인들을 직계 조상으로 한다.

상인들의 등장과 반비례해 바쿠후의 재정은 점차 악화되었다. 이에야스가 애써 일군 막대한 바쿠후의 재산은 17세기 후반 4대 쇼군에 이르러 거의 고갈될 처지에 이르렀다. 그러자 바쿠후는 임의로 화폐개혁을 실시하고 거기서 생기는 엄청난 차액으로 근근이 재정을 꾸렸으나 어디까지나 임시변통일 수밖에 없었다. 바쿠후의 재정난은 차츰 번에 대한 압력으로 전가되었고, 번은 또 농민들에게 그 부담을 전가했다. 그러나 농민들도 예전의 고분고분한 존재가 아니었다. 17세기 중반부터 농민들은 전국 각지에서 대대적인 폭동을 일으켰다. 이쯤 되자 바쿠후는 다이묘의 반란보다도 농민들의 투쟁을 더 심각한 위협으로 여기기 시작했다.

▲ 나가사키의 네덜란드인 바쿠후는 쇄국정책을 취하면서도 네덜란드 상인들에게만큼은 나가사키 항구를 개방하고 교류와 통상을 지속했다. 그림은 나가사키의 네덜란드인들을 훔쳐보는 일본인들의 모습이다.

이러한 위기 상황에서 1716년 요시무네(吉宗, 1684~1751)가 8대 쇼군에 올랐다(이후의 쇼군들은 무능한 인물들이 이어졌으므로 그는 사실상 마지막 쇼군이나 다름없다), 도쿠가와 가문 중에서도 비적통계로 쇼군이 된 요시무네는 대대적인 개혁을 단행했다. 위기의 원인이 두 가지인 만큼(재정난과 농민 저항) 그가 준비한 위기 해결책도 두 가지였다.

첫째는 절약, 또 절약이다. 우선 쓸데없는 행사 비용 같은 것을 과감히 줄여 바쿠후 재정의 거품을 뺐다. 아울러 전국의 번과 무사, 백성 들에게 사치를 금하고 엄격한 내핍 생활을 하도록 명했다. 심지어 그는 “이제부터 새로운 물건이나 도구를 고안하는 일을 엄금한다.”라는 명을 내렸는데, 사회적 창의성 자체를 거부하고 수구적으로 돌아설 만큼 경제 사정이 어려웠음을 말해준다.

둘째는 사상 통제다. 모든 학문과 출판에서 이단적인 것, 외설스런 것을 금지한다. 이것 역시 진취적인 것을 거부하고 낡은 전통에만 집착하는 수구적인 자세였다.

그러나 요시무네는 그것만으로 위기를 극복할 수 없음을 잘 알고 있었다. 긴축은 어려운 시대를 넘기는 방법이지 경제 회복을 이루는 방법이 아니다. 그래서 몇 년 뒤 실행된 2차 개혁은 생산력과 세수의 증대를 목적으로 삼았다. 생산력을 증대시키려면 토지를 늘려야 한다. 그에 따라 전국적으로 미개간지의 개간이 적극 장려되었다.

또한 세수 증대를 위해 요시무네는 정면법(定免法)이라는 세제를 도입했다. 그 내용은 과거 수년간의 평균 수확량을 기준으로 세액을 결정한 뒤 차후 몇 년 동안 그 세액을 그대로 적용하는 것이다. 마침 비슷한 시기에 중국에서도 근대적 관념의 세제인 지정은제(地丁銀制)가 시행되는 것을 보면, 그 무렵 동북아시아 세계가 봉건제를 탈피하고 근대로 접어들었음을 알 수 있다. 그러나 안정된 경제에서는 세액의 고정이 누구에게나 편할 수 있겠지만, 당장 내일을 예측할 수 없는 상황에서는 그렇지 않다. 게다가 정면법은 흉년에도 세액이 경감되지 않기 때문에 소농민들은 죽을 맛이었던 반면, 좋은 논밭을 많이 가진 지주와 부농에게는 유리했다.

결국 위기를 타파하기 위해 단행된 요시무네의 개혁은 정신적으로는 보수와 수구를 강조하고, 경제적으로는 하층 농민들을 억압하는 데 그쳤으므로 오히려 위기의 악화를 초래했다. 농민들의 봉기는 전국적인 차원으로 번졌고, 바쿠후의 재정은 좀처럼 회복되지 않았다. 이런 상황에서도 집권 세력인 바쿠후는 체제 변화를 생각하지 않았다. 하지만 공교롭게도 그 무렵에는 세계적으로 낡은 체제가 붕괴의 조짐을 보이고 있었다. 일본도 변화의 계기가 바깥에서 닥쳤다.

▲ 재벌의 싹 에도에서 발달한 대형 포목상의 모습이다. 에도의 상인들은 당시로서 새로운 상술인 박리다매 방식을 구사해 대상으로 성장했다. 이들 중 일부는 오늘날 일본의 재벌로 이어진다.

닫힌 문을 두드리는 열강

일본 바쿠후가 쇄국의 기치를 드높이 치켜들고 있던 18세기 후반 무렵 유럽 세계는 유사 이래 가장 활발한 격변의 소용돌이에 휘말렸다. 대륙 국가들에 비해 봉건제의 굴레가 약했던 영국에서는 산업혁명이 진행되면서 자본주의의 새 물결이 거세게 일어났다.

이미 17세기 초반부터 동인도회사를 통해 인도를 경영하는 데 앞장섰던 영국은 18세기 중반 프랑스를 꺾고 단독으로 인도를 식민지화하는 데 성공했다(8장 참조). 영국에 패한 프랑스는 엄청난 변화의 회오리를 맞게 되었다. 바로 1789년의 프랑스 혁명이다. 이 혁명과 뒤이은 나폴레옹 전쟁은 전 유럽의 지각을 뒤흔들어 근대적 국민국가의 성립을 촉진시켰다.

이와 같은 전통의 강호들 외에 새로 열강의 대열에 합류한 나라들도 등장했다. 러시아는 18세기 초반 표트르 대제의 개혁을 바탕으로 착실하게 근대화를 추진해 유럽의 강국으로 떠오르고 있었다. 또한 유럽 세력의 식민지로 역사를 시작한 미국도 1776년의 혁명으로 독립에 성공해 열강의 막내로 당당히 끼어들었다.

문제는 서구 열강이 서구에서만 놀려고 하지 않았다는 데 있다. 국민국가와 자본주의를 확립한 열강은 비좁은 유럽을 벗어나 세계를 놀이터로 삼으려 했다. 적절한 후보지는 어디일까? 대서양 서편의 남북 아메리카는 북쪽에서 미국이 독립하고, 남쪽에서 에스파냐와 포르투갈이 분점한 상태이므로 후보상에서 제외된다. 남은 것은 유럽 남쪽의 아프리카와 아시아다. 그런데 아프리카는 기후 여건이 나쁜 오지인데다 인구가 희박해 자본주의 시장의 역할을 하기 어렵다. 게다가 ‘서양인의 시각’으로 볼 때는 무주공산이나 다름없으므로 굳이 서두를 이유가 없다(그래서 유럽 열강은 19세기 중반부터 본격적으로 아프리카에 진출한다), 열강의 시선은 자연히 동양으로 쏠린다. 특히 영국은 인도라는 중요한 발판이 있으므로 동양 진출의 선두 주자가 될 수 있었다.

영국을 비롯한 서구 열강은 중국과의 통상에 최대한 주력했다. 향료 산지인 동남아시아는 이미 에스파냐와 포르투갈, 네덜란드가 해상을 주름잡던 시대에 무역을 장악했고, 인도는 영국의 동인도회사가 최대 주주로 군림하고 있었다. 남은 것은 중국과 일본인데, 덩치가 크고 동북아시아의 중추를 이루는 중국에 비해 일본은 이차적인 관심 대상이었다(앞서 이야기했듯이 당시 열강은 한반도의 조선을 중국의 일부로 보았으므로 관심 밖이었다). 더욱이 중국과 달리 일본은 강경한 쇄국정책을 취하는 데다, 열강들 사이에서는 일본에 대한 네덜란드의 선점권을 어느 정도 인정해주는 분위기도 있었다.

▲ 덧없는 세상 도시 문화가 발달하면서 우키요(浮世), 즉 ‘덧없는 세상’이라는 일종의 허무주의 사상이 유행했다. 이 사상을 바탕으로 우키요에(浮世繪)라는 독특한 채색 목판화가 생겨났다. 우키요에 양식은 19세기 예술의 중심지인 프랑스 파리에 수출되어 서양의 근대 미술에 중요한 영향을 미쳤다. 특히 당시 유럽의 미술을 이끌던 프랑스의 인상파 화가들, 네덜란드의 반 고흐 등은 일본의 우키요에에서 강렬한 인상을 받았다. 위쪽은 18세기 후반의 우키요에 작품이고, 아래쪽은 이 작품에서 기법과 주제를 차용한 메리 커샛의 에칭 작품이다.

그런 탓에 일본에 최초로 통상을 요구해온 나라는 전통적인 제국주의 열강이 아니라 유럽의 ‘변방’인 러시아였다. 러시아는 18세기 내내 끊임없이 동진해온 끝에 마침내 유라시아의 ‘땅끝’인 베링 해에 이르렀다. 그 동진의 목적은 부동항을 확보하려는 데 있었다.

시베리아 벌판을 가로질러 동진하면서 러시아는 남쪽 방면으로는 무주공산이 없다는 것을 명확하게 깨달았다. 서유럽은 러시아로서 넘볼 수 없는 선진국이고, 동유럽과 중앙아시아는 막강한 튀르크 제국이 점령하고 있다. 더 동쪽으로 가보니 러시아의 영웅 표트르마저 국경 조약(네르친스크 조약)을 맺은 데 그친 강력한 청 제국이 자리 잡고 있다. 그래서 러시아의 동진은 베링 해까지 이어질 수밖에 없었다(하지만 그 덕분에 러시아는 드넓은 시베리아 평원을 송두리째 영토화할 수 있었다).

1783년 러시아는 캄차카에 표류한 일본 선원들을 귀환시켜주면서 홋카이도에서 일본 바쿠후에 통상을 요구했다. 쇄국 이래 최초로 서구 열강의 통상 요구를 받은 것이었으므로 잔뜩 긴장한 바쿠후는 나가사키에서만 외교를 한다는 구실을 내세워 거절했다. 하지만 러시아에서도 일본과의 통상이 급한 일은 아니었다. 그로부터 20년이 지난 19세기 초에 러시아는 나가사키에 사절을 보내 다시 통상을 요구했다. 이번에 바쿠후는 아무런 핑계도 대지 않고 쇄국정책을 내세워 정식으로 거절했다.

비록 아무 일도 없었지만 이 사건으로 바쿠후는 엄청난 충격을 받았다. 지금까지는 선방했지만 앞으로도 계속 운이 좋으리라는 보장은 없다. 나쁜 운을 막아주는 것은 오로지 쇄국뿐이다. 바쿠후는 다시금 쇄국의 고삐를 단단히 죄었다. 심지어 그때까지 일본과 서구를 이어주는 조그만 창문의 구실을 한 란가쿠마저 탄압했다【집권 세력은 늘 체제 개혁과 문호 개방을 거부하게 마련이다. 같은 시기에 조선의 집권층인 사대부 세력은 중국을 통해 전해지는 서양의 문물을 초기에는 용인하면서 실학으로 수용하다가 나중에는 거부하고 탄압했다. 일본의 란가쿠에 해당하는 조선의 학문은 서학 혹은 북학이었다】. 그러나 급변하는 세계정세는 이미 바쿠후의 의지와 무관하게 일본의 개국을 요구하고 있었다. 여기에 결정적인 역할을 한 게 바로 1840년의 아편전쟁이다.

▲ 러시아의 접근 일본에 먼저 수교 제의를 한 서구 열강은 러시아였다. 1804년 러시아 사절 레자노프가 나가사키로 와서 정식으로 통상을 요구했다. 그림은 레자노프 일행이 안내를 받는 장면이다. 그러나 바쿠후는 러시아의 요구를 정식으로 거절했다.

타의에 의한 복귀

아편전쟁에서 영국이 승리한 것은 서구 열강으로서도 놀라운 사건이었지만 일본으로서도 엄청난 충격이었다. 일본은 늘 중국과 대등하다고 천명하면서도 힘에서나 국제 무대의 권위에서나 동양 질서의 중심이 중국이라는 것을 내심 인정하고 있었다. 그런 중국이 손 한 번 제대로 써보지도 못하고 열강에 무릎을 꿇었다. 그렇다면 일본이 견디지 못하리라는 것은 명백한 사실이었다.

바쿠후는 당황할 수밖에 없었다. 애초부터 힘을 앞세운 무사 집단으로 출발해 전국을 통일하고 지배했던 만큼, 바쿠후의 힘이 외세에 미치지 못한다는 것은 곧 권위의 뿌리가 흔들린다는 것을 뜻했다. 마치 이런 기미를 눈치라도 챈 것처럼, 1846년 영국과 프랑스의 군함들이 일본 근해에 출몰하자 오랫동안 현실 정치에 간여하지 못했던 천황이 바쿠후에게 방위를 엄중히 하라는 명령을 내렸다(이는 20년 뒤 천황이 정치 무대에 화려하게 복귀하리라는 것을 알리는 조짐과도 같았다).

드디어 올 것이 왔다. 1842년 난징 조약이 체결된 이후 유럽 열강은 중국에 모든 관심을 집중하고 있었으므로 일본에 닥친 열강은 유럽 국가가 아니었다. 1853년 우라가(浦賀, 현재 요코하마 남쪽의 요코스카) 앞바다에 모습을 드러낸 증기군함 네 척은 바로 미국의 페리(Matthew Perry, 1794~1858) 제독이 이끄는 함대였다.

▲ 일본인이 본 페리와 실제 페리 왼쪽은 1854년에 제작된 일본의 판화에 나온 페리 제독이고, 오른쪽은 실제 얼굴이다. 당시 일본인들은 그의 매부리코를 무척 신기하게 여겼다고 한다.

사실 미국은 7년 전에도 일본에 함대를 보내 통상을 요구했다가 거절당한 적이 있었는데, 이번에는 의지가 그때에 비할 바가 아니었다. 페리는 군함들의 포문을 전부 열고서는 자신이 가져온 미국 대통령의 국서를 군함 위에서 직접 받아가라고 바쿠후 측에 요구했다. 만약 이 요구에 부응한다면 자신이 직접 에도까지 가서 쇼군을 만나겠으며, 그게 안 된다면 전쟁도 불사하겠다고 으름장을 놓았다.

영국이 중국을 개항시키는 과정에서 이미 동양 세계의 힘은 충분히 가늠한 바 있었다. 그래서 미국은 영국처럼 구차스럽게 외교 절차를 밟느니 처음부터 군함을 앞세우는 방식을 택한 것이다. 요구라기보다는 행패였으나 바쿠후는 그것을 무시하지 못했다. 지금은 군함 네 척에 불과하지만 그 뒤에는 미국의 대함대가 버티고 있으리라. 아니, 아편전쟁에서 영국군이 불과 군함 20척으로 중국의 전 해안을 장악한 것을 감안하면 그 네 척조차 얕볼 수 없는 상대였다. 600년 전 막강한 몽골군을 막아내는 데 일등공신이었던 섬이라는 유리한 지리적 조건은, 해군력이 강한 나라가 침범해올 경우에는 오히려 꼼짝없이 당할 수밖에 없는 걸림돌이었다(몽골은 세계 제국이었어도 수군이나 해군이 전혀 없었다. 고려에 병선을 만들게 한 이유도 그 때문이었다).

▲ 페리의 무력시위 오른쪽의 큰 배들이 1853년 우라가에 출현한 미국의 증기군함들이다. 바쿠후는 앞서 러시아의 경우처럼 나가사키로 물러가 다시 요구하라고 했으나, 페리는 말을 듣지 않고 위협 포격을 가하면서 미국 대통령의 국서를 받아가라고 으름장을 놓았다.

바쿠후는 일단 이듬해까지 회답을 기다려달라면서 시간을 벌었다. 그러나 그 시간을 잘 활용한 것은 바쿠후보다 미국이었다. 페리는 일본과의 일전에 대비해 오가사와라(小笠原, 요코하마 남쪽의 해상 열도)에 석탄 창고를 설치하고 이곳을 일본 공략의 거점으로 만들었다. 결과적으로 보면 그럴 필요도 없었다. 1854년 3월, 일본에 다시 온 페리는 요코하마에서 미ㆍ일 화친조약을 맺고, 2개 항구의 개항과 무역 개시, 영사 주재 등의 조건을 얻어냈다.

이것으로 250여 년에 걸친 일본의 쇄국은 끝났다. 과거의 쇄국은 자의에 의한 결정이었으므로 국내의 안정을 가져왔지만, 개국은 타의에 의한 것이었으니 그렇지 않을 터였다. 과연 개국 이후 짧은 기간에 일본의 모든 것이 바뀌었다.

뒤숭숭한 국제 정세에도 개의치 않고 미련스럽게 쇄국만 고집하던 바쿠후는 타의에 의한 개국으로 결정적인 타격을 입었다. 우선 바쿠후의 권위가 심각하게 손상되었다. 그러자 그동안 일본 사회를 유지하는 데 중추 역할을 했던 바쿠한 체제가 무너지고, 유력 다이묘들의 발언권이 커졌다. 이들 중에는 개국에 찬동하는 자도 있었고 여전히 강경한 쇄국파도 있었으나 모두 시대가 달라졌음을 통감하고 있었다.

이후 몇 년 동안 러시아와 네덜란드, 영국, 프랑스 등과 차례로 통상조약을 체결하면서 바쿠후의 권위는 끝없이 추락해갔다. 바쿠후 정권을 장악한 다이묘들은 실추된 바쿠후의 권위를 되살리자는 파(주류)와 다이묘들을 중심으로 바쿠후를 개혁하자는 파(비주류)로 갈렸다. 그러나 바쿠후파나 개혁파나 한 가지 커다란 오해를 하고 있었다. 그것은 바쿠후의 권위를 되살리는 개혁하는 바쿠후나 바쿠한 체제로 급변하는 새 시대에 대처할 수는 없다는 사실이었다.

▲ 일본으로 밀려오는 열강 미국에 의해 개국된 뒤 일본은 계속되는 서구 열강의 침입에 시달렸다. 1864년에는 영국, 프랑스, 네덜란드, 미국의 4개국 연합군이 조슈의 시모노세키를 공격했다. 사진은 함포 사격을 하고 난 다음 날 연합군의 육군이 상륙하는 장면이다. 열강이 요구한 배상금은 바쿠후에게 큰 재정적 부담을 안겨주었다. 결국 바쿠후는 막대한 배상금을 다 지불하지 못해 또다시 불평등조약을 체결해야 했다.

바쿠후의 몰락

전통의 지배층인 다이묘들이 바쿠후에 집착하는 동안 새 시대를 담당할 세력이 성장하고 있었다. 다이묘와 번주(藩主) 들의 휘하에 있던 무사들을 비롯해 로닌, 지주, 상인 계층이었다. 그들은 정치 개혁에 뜻을 두었으므로 시시(志士, 우리말에서는 민족을 위해 몸 바친 ‘지사’를 가리킨다)라는 이름으로 불렸다. 시시들은 바쿠후 정권이 흔들리고 부패한 17세기 중반부터 성장한 민중 세력이 결집된 표현이었다(물론 그들이 민중의 이익을 대변한 것은 아니었지만).

바쿠한 체제가 붕괴하면서 시시들도 받들어 모시던 바쿠후와 번주 등 기존의 지배층과 어느 정도 유리되었으므로 비교적 발언과 주장이 자유로웠다. 그들은 바쿠후의 개혁에 동참하기보다는 바쿠후 자체를 거부하고자 했다. 그렇다면 그들이 내세운 대체 권력은 무엇일까? 이들은 놀랍게도 존왕양이(尊王攘夷)를 주장하고 나섰다. 왕을 받들고 오랑캐를 물리친다. 이것은 수천 년 전 주나라 시대부터 중국 한족 왕조들이 늘 내세우던 이데올로기가 아닌가【사실 ‘존왕’까지는 내세웠으나 원래 ‘양이’에 대한 비중은 크지 않았다. 다만 당시 정황에서는, 바쿠후가 미국에 굴복해 굴욕적인 통상조약을 맺었으므로 바쿠후를 지지하면 오랑캐에게 굴복하는 것이라는 인식이 일반적이었다. 따라서 바쿠후에 반대하는 세력은 자연스럽게 ‘양이‘를 구호로 채택하지 않을 수 없었다. 이렇듯 ‘존왕양이’를 주창한 배경에는 물론 성리학의 화이(華夷, 중화와 오랑캐) 이념도 있었지만, 사상이나 신념의 측면보다는 정치적인 의미가 강했던 것이다】?

몇 년 전부터 부활의 조짐을 보이던 천황은 존왕양이의 구호에 힘입어 다시 일본 역사에 화려하게 복귀했다. 존왕파는 천황이 있는 교토로 모여들어 비밀결사를 이루고 정치 활동을 적극적으로 전개하기 시작했다(바쿠후가 지배하는 세상에서는 천황을 지지하는 세력도 비밀 활동을 해야 했다). 그러나 문제는 천황이다.

천황 고메이(孝明, 1831~1867)는 자신을 정치권의 핵심으로 부활시키려는 존왕파를 외면하고, 오히려 바쿠후 측이 내미는 손을 받아 쥐었다. 천황을 끌어들인 바쿠후 정권은 공공연한 정치 세력으로 떠오른 존왕파를 역적으로 몰아붙이고 탄압을 가해왔다. 그러나 존왕파는 약화되기는커녕 전국적인 비밀결사망 외에 조슈(長州, 시모노세키 부근) 번을 공개적인 거점으로 확보했다. 조슈는 이를테면 존왕파의 ‘해방구’가 되었다.

이제 존왕파는 하고 싶어도 ‘존왕’을 할 수 없는 처지였다. ‘양이’ 보다 훨씬 더 큰 비중을 두었던 ‘존왕’의 이데올로기가 실현 불가능해졌다. 그렇다면 굳이 ‘양이’도 외칠 필요가 없다. 그래서 이들은 존왕양이를 다 팽개치고 공식적으로 ‘타도 바쿠후’를 선언했다. 양이가 없어진 마당에 외세를 꺼릴 이유도 없다. 오히려 바쿠후가 먼저 양이인 프랑스와 결탁해 정치, 군사, 무역의 자문과 지원을 얻고 있었다. 존왕파에서 반바쿠후파로 명패를 바꾼 그들은 자연스럽게 영국에 접근했다.

▲ 유신 전야 에도의 거리에서 로닌들이 폭동을 일으키고 있다. 유신이 일어나기 직전 바쿠후의 무능을 틈타 에도에서는 이런 사태가 잇달았다. 로닌들은 부호에게 고용되기도 하고 자기들끼리 세력 다툼을 벌이기도 하면서 에도 시내의 치안을 위협했다. 이들은 나중에 조선에 진출해 명성황후를 살해하는 사건을 일으키는데, 야쿠자의 기원은 이들로부터 비롯되었는지도 모른다.

그러나 바쿠후는 이권을 제공하는 대가로 프랑스로부터 모든 측면의 지원을 받았으나, 반바쿠후파는 영국으로부터 군사와 재정 원조는 의도적으로 거부했다. 이는 무사 집단 특유의 강렬한 반외세 의식을 보여주는 것이기도 하지만, 반바쿠후파가 바쿠후보다는 민족의식이 강했다는 것을 나타내기도 한다.

일반 민중에게도 바쿠후에 대한 반감이 절정에 달할 즈음인 1866년 겨울, 드디어 고메이 천황이 죽고 열네살의 메이지(明治, 1852~1912)가 즉위했다【원래 고메이는 10대 시절 일본이 강제 개항되는 것을 목격한 이후 외세와 바쿠후를 다 혐오했다. 그런 그가 바쿠후와 손잡은 것은 조슈파를 더 혐오했기 때문이다. 천황의 비중이 커지던 무렵 고메이는 서른여섯 살의 한창 나이에 천연두에 걸려 죽었는데, 반바쿠후파의 손에 독살되었다는 추측이 한층 설득력이 크다. 정확한 사인은 지금도 조사와 연구의 대상이다】.

고메이가 죽었으니 반바쿠후파의 천황을 대하는 전략도 바뀔 필요가 있다. 그들은 다시금 존왕 이데올로기를 내세웠다.

변화의 속도가 너무 빠른 탓에 메이지는 소년이 아니라 해도 사태를 파악할 여유가 없었다. 바쿠후는 급속히 여론과 민심을 잃었고, 심지어 본거지인 에도 내의 치안조차 제대로 유지하지 못할 정도였다. 이제 메이지는 소년이라 해도 어디에 줄을 서야 할지 명확히 깨달았다.

드디어 1868년 1월, 존왕파는 쿠데타를 일으켜 바쿠후를 타도하는 데 성공했다. 왕정복고가 선언되고, 쇼군제와 간바쿠제가 폐지되었다. 그때까지 바쿠후와 쇼군은 700년 가까이 일본을 통치했고, 간바쿠는 무려 1000년이나 된 직책이었다. 실로 오랜만에 일본 정치의 골간이 완전히 바뀐 것이다. 이제 남은 과제는 단 하나, 바쿠후의 대항 쿠데타를 진압하는 일이다.

쇼군제가 폐지됨으로써 본의 아니게 마지막 쇼군이 되어버린 도쿠가와 요시노부(德川慶喜, 1837~1913)는 아직도 에도를 장악하고 있었다. 새 천황 정부는 요시노부를 타도하자는 구호로 대군을 편성해 에도로 진격했다. 요시노부는 휘하 군대를 총동원해 새 정부군과 대대적인 결전을 준비했다. 자칫 대규모 내전이 될 뻔한 양측의 충돌은 다행히 현실화되지 않았다. 세 불리를 느낀 에도 측이 꼬리를 내려 극적으로 협상이 이루어진 것이다.

이렇게 해서 개국 이후 10여 년간 격렬하게 전개되었던 권력투쟁은 신흥 세력의 승리로 끝났다. 일본의 역사는 수백 년 만에 전혀 새로운 국면을 맞았다. 수백 년 동안 바쿠후의 중심지였던 에도는 이때부터 도쿄(東京)로 이름이 바뀌어 오늘에 이른다. 그보다 더 큰 변화는 9세기 이래 셋칸 시대와 바쿠후 시대를 거치면서 내내 상징적 존재로만 군림해왔던 천황이 무려 1000년 만에 다시 현실 정치의 무대에 우뚝 서게 되었다는 사실이다.

▲ 성공한 쿠데타 1868년 1월의 쿠데타 장면, 왼쪽의 바쿠후군은 병력 수에서 두 배 이상 많았으나 서양식으로 무장한 쿠데타군에게 패하고 말았다. 큰 전투는 아니었으나 이 사건은 시대를 역행하려 한 바쿠후의 몰락이자 20여 년간 권토중래한 존왕파의 최종적 승리였다.

일본의 머리에 서양의 손발

천황이 실권을 가지게 되었다고는 하지만, 그렇다고 해서 서양식 절대왕정 같은 체제가 수립된 것은 아니다. 영국의 튜더와 스튜어트 왕조, 프랑스의 부르봉 왕조로 대표되는 서양의 절대군주는 군주 자신이 최대의 봉건영주로서 정치와 외교, 군사 등 모든 분야의 최고 결정자였다. 그러나 일본의 천황은 법제상으로만 절대 권력을 지닐 뿐 현실적으로는 휘하 관료들이 권력을 소유하고 집행했다.

그렇다 해도 천황은 이제 과거의 상징적 존재와는 달랐다. 관료들은 모든 권력을 ‘천황의 이름으로’ 행사했으므로 천황은 모든 권력의 원천이었다. 어떤 의미에서 일본의 천황은 절대 권력자를 넘어 신적 권위를 지닌 존재였다. 이 점에서 천황은 유럽의 어느 절대군주도, 심지어 중국의 황제조차 미치지 못하는 위상이었다.

따라서 일본의 근대화에 결정적 기여를 한 유명한 메이지 유신(明治維新)은 소년 천황 메이지가 직접 주도한 게 아니라 메이지 정부의 관료들이 천황의 이름으로 입안하고 집행한 것이다. 그렇다면 바쿠후 시대와 어떤 점이 다를까? 쇼군이 지배하던 바쿠후 시대에도 실제 행정과 정치는 어차피 실무 관료들이 담당하지 않았던가?

그러나 우선 권력의 성질이 다르다. 바쿠후 시대의 쇼군은 최고 권력자였을 뿐 절대 권력자는 아니었다. 쇼군은 자신이 거느린 군사력을 바탕으로 지방의 다이묘와 번주를 제압하고 그들에게서 충성을 요구했지만, 천황은 무력이 아니라 정치적 권위로 군림하는 존재이므로 쇼군과는 차원이 달랐다. 바쿠후를 공화국의 여당에 비교한다면, 천황은 왕국의 왕에 해당한다. 공화국의 여당과 야당은 힘 관계에 따라 얼마든지 바뀔 수 있어도(실제로 바쿠후 정권은 몇 차례 바뀌기도 했다), 왕국에서 왕을 바꾸려 하는 행위는 곧 반란이 된다. 왕정복고를 계기로 일본의 정치 체제는 바쿠후 때와 성격이 다른 강력한 중앙집권으로 바뀌었다.

또한 바쿠후 체제와 왕정 체제의 차이는 관료 집단의 성격에도 있었다. 중국의 역사에서 보았듯이 황제를 정점으로 한 중앙집권과 쌍둥이처럼 어울리는 게 바로 관료제였다. 메이지 시대의 관료들은 바쿠후와 다이묘의 지휘를 받는 바쿠후 시대의 관료들과 전혀 달랐다. 그들은 위로부터 명령을 받아 실행하는 게 아니라 스스로 정책을 입안하고 집행할 수 있는 능력과 권한을 가지고 있었다. 사실 그렇지 않았다면 메이지 유신(明治維新)의 화려한 드라마는 결코 현실의 무대에 오를 수 없었을 것이다.

메이지 정부는 우선 지배계급을 재편하는 일부터 착수했다. 전통적 지배층인 다이묘와 더 전통적 지배층인 귀족을 함께 아울러 화족(華族)으로 묶고 무사는 사족(士族)으로 분류했다. 또한 중앙 행정기구로서 중국식 6성을 두었고, 지방의 번들은 먼저 번지사(藩知事, 앞에서 보았듯이, ‘知’란 일을 맡긴다는 뜻이므로, 지사는 번의 ‘주인’처럼 독립적인 의미가 아니라 중앙집권적ㆍ관료적인 의미다)로 바꾸었다가 이내 그것마저 폐지하고 그 대신으로 현(懸)을 설치했다(이 현 제도는 지금까지 이어져 오늘날 일본의 행정제도로 사용된다).

▲ 유신 교육 메이지 시대의 소학교(초등학교) 교실에서 산수 수업이 진행되는 광경이다. 사진을 찍는다니까 이런 자세를 취하게 했겠지만, 학생들이 줄을 반듯이 맞추어 무릎을 꿇고 앉은 모습에서 유신의 필연적 귀결인 군국주의를 읽는다고 해도 억지는 아닐 것이다.

여기까지는 서론에 불과하다. 메이지 유신(明治維新)의 본론은 근대화를 통한 부국강병 작업이다. 1871년 체제 정비를 완료한 유신 정권은 최고 수뇌부의 절반에 달하는 48명의 대규모 사절단을 편성해 미국과 유럽으로 파견했다. 당면 목적은 그때까지 서구 열강과 체결한 불평등조약들을 수정하려는 것이었으나, 그보다 더 중요한 것은 서구 열강의 선진 문물을 현지에서 시찰하고 새 일본 건설에 적용하려는 장기적인 목적이었다. 1000여 년 전 당 제국이 건강했을 때 일본은 중국의 선진 문물을 배우기 위해 견당사를 파견했다. 그러나 당시의 견당사가 주로 유학생들이었던 반면 메이지 사절단은 직접 통치를 담당하는 관료 집단이었다.

사절단은 1년 반에 걸쳐 미국은 물론 영국, 프랑스, 벨기에, 네덜란드, 독일, 러시아, 덴마크, 스웨덴, 이탈리아, 오스트리아, 스위스의 순서로 거의 모든 유럽 국가를 두루 돌아보았다. 과거 견당사가 그랬듯이 메이지 사절단도 서구에 대한 엄청난 정보를 가지고 돌아왔으며, 이를 적절히 모방해 국내에 활용했다. 이 점을 단적으로 보여주는 구호는 메이지 유신(明治維新)의 기본 이념인 화혼양재(和魂洋才, 여기서 ‘和’란 일본을 뜻한다)다. 즉 일본의 정신으로 서양의 기술을 받아들인다는 것이다. 비록 ‘일본의 정신으로’라는 단서가 붙기는 했지만 메이지 정부의 서구화 노력은 그야말로 혁명적이었다. 심지어 일각에서는 일본에 유럽적 섬나라를 건설하는 것‘을 최고의 목표로 삼기도 했으며, 학교에서 일본어를 폐지하고 영어를 가르치자는 주장까지 나올 정도였다.

메이지 정부는 서구 여러 나라의 각종 제도를 저울질하면서 그들 중 가장 적절한 것들을 선별해 도입했다. 이를테면 교육제도와 육군, 형법은 프랑스 해군과 철도, 체신은 영국, 대학은 미국, 헌법과 민법은 독일을 모방하는 식이었다. 구체적인 개혁 작업에서 메이지 정부가 취한 대표적인 정책은 신분제를 철폐하고 징병제를 실시하며 의무교육제를 실시하는 것이었다. 서구에서는 수십, 수백 년씩 걸린 일들을 메이지 정부는 불과 십수 년 만에 압축적으로 처리했다. 일본의 의무교육제는 영국(1870)에 이어 세계에서 두 번째였다【메이지 유신(明治維新)은 사람들의 일상생활에까지 구석구석 규제를 가했다. 머리 모양을 서양식으로 바꾸는 것은 물론 산발(散髮)을 법으로 금지했으며, 노상방뇨도 금지했다. 이렇게 일상생활의 영역까지 법제화하는 극단적인 ‘경찰 정치’는 100여 년 뒤 한반도에서 똑같은 ‘유신’이라는 이름으로 박정희 군사정권이 모방했다. 유신 정권은 정치적 사안을 긴급조치로, 사회적 문제를 경범죄로 처리하면서 전 사회를 옥죄었다】.

▲ 민족의 영웅 이토 히로부미(伊藤博文)는 메이지 유신(明治維新)에서부터 청일전쟁, 러일전쟁에 이르기까지 일본 근대사에서 핵심적인 역할을 했다. 자칫하면 제국주의의 식민지로 전락할 뻔한 일본이 불과 수십 년 만에 제국주의 강국으로 발돋움한 데는 그의 공헌이 절대적이었기에, 지금도 일본에서는 그를 근대 일본의 최대 영웅으로 손꼽는다. 하지만 우리의 입장에서 보면 그는 식민지 지배를 가져온 원흉이며, 오히려 그를 암살한 안중근이 민족의 영웅이다. 민족적 관점에 따라 역사적 평가가 다른 것은 당연하지만, 한쪽은 침략자이고 다른 쪽은 침략에 저항한 것이니 엄연한 차이가 있다.

이렇게 단기간에 뚜렷한 성과를 낼 수 있었던 이유는 무엇보다 유신 지도부가 유능할뿐 아니라 청렴했기 때문이다. 아래로부터의 개혁이 아니라 위로부터의 개혁이었던 만큼 정권의 도덕성은 개혁의 성패에 중요한 영향을 미치는 요소였다. 유신 정권은 신생 정권답게 청렴했으며, 핵심 세력의 나이도 ‘부패 연령’에 이르지 않고 젊었다. 최고 수뇌부의 최고 연장자라고 해봐야 40대 중반이었고 주로 30대 소장파가 모든 실무를 담당했다(훗날 조선의 안중근에게 암살당하는 이토 히로부미(伊藤博文)도 젊은 시절에 메이지 정부에서 일했다).

젊은 그들의 신세대적 감각은 내정 개혁 만이 아니라 대외 관계에서도 뚜렷이 드러난다. 이들은 옛 바쿠후가 불평등조약을 통해 서구 열강에 빼앗겼던 각종 이권을 하나씩 회수해 상당한 성과를 거두었다. 조약에 규정된 내용이라 해도 거부할 것은 단호히 거부했으며, 토지 조차권이나 탄광 운영권 등은 위약금을 물어주고서라도 이권을 돌려받았다. 또한 요코하마에 주둔하던 영국과 프랑스 군대의 철수를 줄기차게 요구해 마침내 1875년에 실현시켰다. 난징 조약 이래 무수한 불평등조약을 맺으면서도 빠져나가는 실익과 이권은 무시한 채 ‘오랑캐에게 굴욕을 당한다’는 생각밖에 하지 못했던 중국 정부의 관리들에 비해, 일본의 메이지 정부는 당시로서 믿기 어려울 만큼 탁월한 대세 감각을 보였다(메이지 정부는 서구 열강, 특히 영국에 상당히 의존했으나 그들을 철저히 자문 역할로만 활용했다).

조국을 근대화하겠다는 데야 누가 뭐라 할 수 없다. 문제는 부국강병을 모토로 내세운 만큼 처음부터 군사적 성격이 강한 근대화였다는 점이다. 산업뿐 아니라 과학과 기술도 군사적인 것이 가장 우선이었다. 이를테면 각 산업체를 부국강병의 기치 아래 국영 기업으로 만들어 경제 발전에 투입하는 방식이었다. 그런 분위기는 필연적으로 서구와 같은 개인주의와 자유주의가 아니라 공동체의 이익을 군사적으로 도모하는 군국주의로 나아갈 수밖에 없다. 바로 그것이 곧이어 한반도와 중국 대륙을 침략하는 국제 범죄의 원동력이 된다.

▲ 유신의 성과 메이지 유신(明治維新) 초기 요코하마의 풍경이다. 서양식 건물과 다리가 있고 기차가 달리고 있어 마치 19세기 서양의 어느 항구도시를 보는 듯하다. 유신의 성과는 결국 서구의 모방이었다.

4. 제국주의의 길

대외 진출은 늘 침략으로

섬이라는 지리적 여건은 외부의 침입을 막는 데는 효과적이지만 대외로 진출하는 데는 커다란 걸림돌이다. 물론 하기에 따라서는 대외 진출에도 얼마든지 유리한 조건으로 작용할 수 있다. 외부의 간섭 없이 완벽한 내부 준비를 갖추고 나서 내실 있게 대외 진출을 꾀할 수 있기 때문이다. 단, 여기서 핵심은 내부를 다지는 주체의 역량이 어느 정도냐에 있다. 주체가 무능하면 내정도 불안정하고 당연히 대외 진출도 무리수가 되지만, 주체가 유능하면 성공적인 내정이 그대로 대외로 연장될 수 있다.

지금도 논란이 끊이지 않는 고대 한반도와 일본의 관계를 제외하면, 2000년에 걸친 일본 역사에서 국가적인 규모의 대외 진출은 두 차례 있었다(무역이나 문화 교류와 같은 민간 부문은 논외다). 그 두 차례의 대외 진출은 앞서 말한 주체의 역량으로 인해 서로 크게 달랐다.

첫 번째는 16세기 말의 임진왜란(壬辰倭亂)이다. 최초로 일본 전국을 통일한 도요토미 히데요시는 자신의 힘을 과신한 나머지 무리한 대륙 침략을 꾀했다가 이웃에게는 비극을, 자신에게는 불운을 초래했다. 그로 인해 모처럼 전란이 종식되었던 일본은 또다시 최후의 내전에 휘말렸다.

그러나 두 번째 대외 진출을 시도하는 주체는 300년 전의 히데요시보다 훨씬 유능하고 용의주도하며 관료 체제를 갖춘 데다 바깥을 보는 안목과 대세 감각에도 밝은 메이지 유신(明治維新) 정부였다.

이러한 주체 역량의 차이가 그대로 반영되어 두 번째 대외 진출은 첫 번째와 달리 큰 성공을 거둔다. 하지만 그런 평가는 일본 자체만을 기준으로 볼 때 가능하다. 일본이 진출하고자 하는 ‘외부’인 한반도와 중국은 첫 번째에서나 두 번째에서나 일본에 의해 엄청난 피해를 입었다. 그 이유는 바로 일본의 두 차례 대외 진출이 모두 정상적인 대외 관계가 아닌 군사적 침략이었기 때문이다.

관료 체제가 권력을 장악했어도 바쿠후 정권의 오랜 군사적 지배에 길들여진 일본의 정치는 여느 관료제처럼 문치주의로 흐르지 않았다. 무능한 문민정부는 자국만을 구렁텅이에 빠뜨리지만 유능한 군사정부는 이웃마저 위험하게 한다. 메이지 정부가 바로 그랬다. 메이지 유신(明治維新)이 채 시작되기도 전부터 일본 정부에서는 조선을 정벌하자는 정한론(征韓論)이 대두되었다. 번을 폐지하면서 넘쳐나는 번의 군사력을 조선 침략에 이용함으로써 내부 안정을 도모하는 동시에 대외 무력 진출을 이루자는 주장이었다. 16세기 말 히데요시가 전국을 통일한 뒤 무사들과 군수 상인들의 불만을 임진왜란(壬辰倭亂)으로 표출시킨 것과 다를 바 없다.

그러나 이 정한론에는 히데요시의 시대에 없었던 세계정세의 흐름이 반영되어 있었다. 바쿠후 시대의 말기에 반바쿠후파의 이론가였던 요시다 쇼인(吉田松陰, 1830~1859)은 이렇게 말한 바 있다. “러시아, 미국과 화의를 맺으면 우리로서는 비록 오랑캐와의 약속일지라도 신의를 지켜야 한다. 우리는 그사이에 국력을 배양해 손쉬운 상대인 조선, 만주, 중국을 취함으로써 교역에서 러시아와 미국에서 잃은 것을 보충해야 한다.”

제국주의 열강으로부터 입은 손해를 식민지에 전가하라! 그는 유신이 발발하기 전 바쿠후에게 처형되었으나, 서른도 되지 않은 젊은이의 영악하기 짝이 없는 그 제국주의적 가르침은 메이지 정부의 기본 노선이 되었다.

▲ 메이지 시대의 세태 유신 이후 일본 사회는 급속도로 근대화되어갔다. 왼쪽은 일본의 물질만능주의를 풍자한 그림이고, 오른쪽은 시곗바늘을 붙잡고 다닐 정도로 바쁜 일본인을 풍자한 그림이다. 자본주의가 도입되기가 무섭게 자본주의적 생활과 사고방식에 익숙해진 일본 특유의 적응력을 보여준다.

다만 아직 내치가 안정되지 못했으므로 시기상조라는 정부 내반대 여론이 비등한 탓에 정한론은 곧장 한반도 침략으로 연결되지는 못했다. 그러나 정한론의 기본 정신은 부정된 게 아니라 연기되었을 뿐이다【일본의 제국주의 노선은 한반도를 겨냥하기 전에 소규모로 실천에 옮겨져 상당한 성과를 낳았다. 1874년의 대만 침략과 1879년의 오키나와 복속이 그 결과다. 오키나와는 원래 독립국으로, 청과 일본 양국 사이에서 줄타기 외교를 벌였으나 일본이 먼저 선수를 쳐 강제로 합병했다. 현재 오키나와보다 중국과 대만에 훨씬 더 가까운 센가쿠 열도(중국 명칭은 釣魚島)가 중국과 일본의 영토 분쟁에 휘말린 것은 당시 일본이 오키나와를 선점했기 때문이다】. 그런만큼 정한론은 이후부터 노골적인 측면을 떼어내고 ‘외교’라는 이름의 한층 세련된 외양을 취하게 된다.

그 첫걸음은 1871년에 청과 맺은 수호통상 조약이다. 그 내용은 그리 중요하지 않지만 이 조약은 유사 이래 최초로 일본과 중국이 대등한 입장에서 맺은 외교 관계라는 점에서 작지만 커다란 한 걸음이었다. 일본이 중국과 대등한 조건에서 조약을 체결한 직접적인 성과는 바로 조선에 진출하기에 유리해졌다는 점이다.

한반도는 신라의 삼국 통일 이래 중국과 특수한 관계에 있었다. 왕이 중국 황제의 책봉을 받고 연호를 독자적으로 사용하지 못한다는 점에서는 중국의 속국이었고, 내정이 독자적이라는 점에서는 독립국이었다. 하지만 외교권이나 군사권 같은 근대 국가적 권리가 중국에 있었으므로 서구적 관점에서 보면 속국이었다.

이런 모호한 관계가 오랫동안 유지될 수 있었던 배경은 중국이 언제나 동북아시아 국제 질서의 확고한 중심으로서 역할을 했기 때문이다. 그러나 중국이 몰락하고 국제 관계가 특히 중요하게 대두되는 19세기 제국주의 시대에 와서 그 관계는 더 이상 유지될 수 없었다.

이런 배경에서 일본이 중국과 대등한 외교 관계를 맺었다는 것은 곧 조선에 대해서 중국과 똑같은 권리를 가질 수 있다는 뜻으로 볼 수 있었다(조선으로서는 중국과 ‘조약’ 같은 것을 맺을 수는 없는 위치였다). 일본은 바로 그렇게 해석했다. 조선을 개항시킨 1876년의 강화도조약은 바로 그 결과물이었다. 일본은 20여 년 전 미국이 일본에 했던 것과 똑같은 방법으로 인천 앞바다에 군함을 보내 함포로 시위 사격을 하고(운요호 사건), 미국과 맺은 조약을 거의 그대로 모방해 조선과 조약을 맺었다. 안타깝게도 조선으로서는 역사상 최초의 국제조약이자 이후 제국주의 열강과 여러 차례 맺게 되는 불평등조약의 출발이었다【당시 일본은 이미 군국주의의 길을 걷고 있었다. 대만 원정과 운요호 사건은 일본 정부의 계획이라기보다 해군이 먼저 사건을 일으키고 나중에 정부가 그것을 추인하는 방식으로 전개되었다. 이렇게 정부의 지시를 받지 않고 독자적으로 행동하기 시작한 군은 1878년부터 아예 군 참모부를 천황에 직속시켜 공식적으로 정부의 간섭을 받지 않게 되었다】.

유신의 결론은 군국주의

메이지 유신(明治維新) 자체에 군사적 성격이 강한 것은 사실이지만, 유신 직후부터 곧바로 제국주의와 군국주의의 길로 나아가지는 못했다. 그 노선은 일본 사회 전체가 동의한 게 아니었다. 저항의 가능성은 ‘위로부터의 근대화’라는 메이지 유신의 기본적인 성격에 내재해 있었다. ‘위로부터’였으므로 민중의 권익을 위한 게 아니었다. 또한 ‘근대화’였으므로 전통적인 기득권층이 무시될 수밖에 없었다. 따라서 메이지 유신은 민중의 거센 저항과 상인, 지주층의 반발을 샀으며, 때로는 그 두 가지가 결합된 도전을 받았다.

민중 세력의 성장에 힘입어 서구적 자유주의 사상으로 무장한 새로운 지식인층과 정치 지도자들이 생겨났다. 그들은 근대화의 이념에 동의했으나 방향은 정부와 반대로 ‘아래로터의 근대화’를 지향했다. 1870년대부터 자유주의자들은 신문을 창간해 근대적인 언론을 선도했으며, 정부가 근대화 과정에서 본의 아니게 열어놓은 정치적 자유의 공간을 이용해 각종 결사를 이루고 활발한 정치 활동을 벌였다. 1875년에 그들은 오사카에서 전국적인 대회를 열고 아이고쿠샤(愛國社)라는 정치 단체를 결성했다. 5년 뒤인 1880년에는 대규모 대중 집회를 통해 천황에게 국회 창설을 청원했다.

국회라면 반드시 필요한 게 정당이다. 그래서 자유주의 세력은 자유당(自由黨)을 설립하고 강령도 확정했다. 뒤이어 오사카에서는 입헌정당(立憲政黨), 규슈에서는 개진당(改進黨)이 창당되었다. 이 무렵 일본 서부 지역에서 자유주의 운동은 최전성기를 맞았다.

이런 상황에 이르자 정부도 자유주의 운동을 그냥 보아 넘길 수 없는 입장이 되었다. 정부는 근대화에 일로매진해야 할 시기에 예기치 않게 뒷덜미를 잡혔다고 판단했지만, 거센 압력에 한 걸음 물러나 국회 창설을 약속했다. 하지만 당장은 아니었다. 정부는 10년 뒤인 1890년에 국회를 개설하겠다면서 그때까지 국가의 안녕을 저해하고 사회 질서를 어지럽히는 자에게는 관용을 베풀지 않겠다고 엄포를 놓았다. 그러나 그보다 더 중요한 사실은 국회 개설에 필요한 헌법을 천황이 제정하겠다는 방침이었다. 국회 개설 요구를 받아들이겠다는 정부의 약속에 흥분한 자유주의자들이 그 점을 소홀히 한 것은 이후 일본의 정치사에서 치명적인 결함으로 드러나게 된다.

▲ 모네의 일본풍 메이지 시대에 이르러 일본은 동양의 떠오르는 별로 유럽에까지 널리 알려졌다. 덕분에 중국 문화와 아울러 일본 문화도 동양을 대표하는 문화로 소개되었다. 그림은 프랑스의 인상파 화가 모네가 1876년에 그린 ‘일본 여인’이라는 작품이다. 자기 아내를 모델로 했지만 일본 화가가 그렸다고 보아도 좋을 만큼 ‘일본풍’이다.

자유주의자들은 일찍부터 일본의 제국주의화를 경계했다. 이들은 (요시다 쇼인의 가르침처럼) 서구 열강에는 군말 없이 복종하면서 조선과 중국 등 이웃 나라들에는 침략적인 태도를 드러내는 유신 정부의 이중적 태도에 대해 민족주의적 입장에서 비판했다. 그들은 오히려 동북아시아의 이웃들과 연대해 서구 열강에 대항하자고 주장했다. 그러나 그들이 내세운 ‘동양 연대’는 이후 군국주의 정부에 차용되어 이른바 ‘대동아공영’의 이데올로기로 변질된다.

정부는 헌법 제정을 약속하면서도 자유주의 운동을 혹독하게 탄압하기 시작했다. 아직 토대가 취약한 자유주의 세력은 정부가 ‘응징’으로 돌아서자 불과 몇 년 만에 붕괴하고 말았다. 일부 급진적인 세력은 자신들의 궁극적 기반인 민중 속으로 들어가 각지에서 민중 봉기를 주도했다. 그러나 자유주의자는 일본의 정치 무대에서 두 번 다시 조연으로도 복귀하지 못했다.

그래도 유신 정부는 국회를 열겠다는 약속을 저버리지는 않았다. 사실 헌법 제정권을 확보한 정부로서는 굳이 그 약속을 어길 필요도 없었다. 더구나 당시 유럽에는 헌법이 왕권을 강화해준 좋은 선례도 있었다. 1852년의 프랑스 헌법은 루이 나폴레옹의 독재를 수립하는 데 큰 도움을 주었고, 1867년 독일의 제국헌법은 의회를 프로이센 황제의 거수기로 만들지 않았던가? 이런 헌법 같지 않은 헌법에도 이름이 있어 흠정헌법(欽定憲法)이라고 하지 않는가【흠정헌법이란 독일어의 Oktroyierte Verfassung을 일본에서 번역한 용어인데, 번역 과정에서 어감이 사뭇 달라졌다. 독일어의 원래 뜻은 ‘부과된 헌법’ 혹은 ‘강요된 헌법’이다. 그에 비해 흠정헌법은 ‘공경하는 마음[欽]으로 정한 헌법’이라는 뜻이다. 용어의 번역에서도 유신의 냄새가 물씬 나는 것을 알 수 있다】? 유신 초기부터 참여해 핵심의 위치에까지 오른 이토 히로부미(伊藤博文, 1841~1909)의 주도로 헌법 초안을 작성한 지 몇 년 만에 드디어 1889년에 공표된 대일본제국헌법은 바로 서구식 흠정헌법의 완벽한 모방이었다.

“대일본제국은 천황이 통치한다.”(1조), “천황은 신성하여 침범 받지 않는다.”(3조)와 같은 조항들에서 알 수 있듯이, 새 헌법은 민주주의는커녕 오히려 천황 독재를 정당화하는 역할을 했다. 헌법에 따라 내각(행정부), 제국의회(입법부), 재판소(사법부)가 신설되었지만, 형식적인 의미에 불과할 뿐 모든 것은 사실상 천황(유신 정부)의 통치를 돕는 일종의 분업적 기관이나 다름없었다.

헌법 제정과 더불어 일본 특유의 천황제는 근대적 법 개념으로 장식되고 법적 근거까지 가지게 되었다. 천황이 절대적이고 신성한 존재라는 것은 서구의 절대왕정과도 크게 다른 관념이며, 어떤 의미에서는 고대적 제정일치와도 유사하다. 헌법이란 민주주의의 법제화인데, 천황 독재를 정당화한다면 어불성설이 아닐 수 없다. 이것도 일본식 ‘화혼양재(和魂洋才)’의 원칙일까? 하기는, 20세기 대한민국의 유신 정권은 독재를 ’민주주의의 토착화’로 미화했다.

▲ 헌법 반포식 메이지 천황이 대일본 제국헌법을 반포하고 있다. ‘헌법‘이라는 이름이 일본 역사에서 최초로 등장한 것은 7세기 쇼토쿠 태자의 헌법 17조인데, 당시에는 중국의 율령을 모방했으나 이번에는 서구의 흠정헌법을 모방했으니 더욱 개악된 셈이다.

300년 만의 재도전

내부의 저항을 진압한 일본 정부는 이제 아무런 거리낌 없이 노골적으로 바깥을 향해 아(亞)제국주의 군국주의 노선을 취할 수 있게 되었다. 일차 목표는 일찍부터 노리던 한반도였다.

없는 계기라도 만들어야 할 판에, 때마침 조선에서 일본의 영향력을 강화할 수 있는 좋은 계기가 발생했다. 개화파인 김옥균(金玉均, 1851~1894)이 갑신정변(甲申政變)을 일으킨 것이다. 일본은 김옥균을 지원해 쿠데타를 성공시켰으나 정변은 사흘 만에 수구파에 의해 진압되고 말았다. 그러나 그 과정에서 일본은 오히려 쿠데타가 성공한 것보다 상황을 더욱 유리하게 가져갈 수 있는 두 가지 중요한 소득을 얻었다. 하나는 일본 공사관이 습격을 당했다는 훌륭한 ‘전과’이고, 다른 하나는 청의 군대가 수구파를 지원했다는 점이다. 일본 정부는 이 두 가지 변수를 기민하게 활용한다.

공사관이 습격을 당했다는 것을 빌미로 일본은 군대를 서울에 파견하고 조선 정부에 사죄와 손해 배상을 요구했다. 물론 당장의 실익보다는 조선에서의 발언권이 강화되었다는 이득이 더 크다. 또 청군이 동원되었다는 것을 빌미로 이토 히로부미(伊藤博文)는 직접 중국에 가서 톈진조약을 맺었다(이 조약은 1857년 2차 아편전쟁의 결과로 열강과 중국이 체결한 톈진 조약과는 다르다). 어차피 조선을 침략하려면 조선의 종주국임을 자처하는 청과의 대결을 피할 수 없다. 톈진 조약은 그것을 위한 포석이었다. 세 조항으로 이루어진 톈진 조약의 마지막 조항에서 청과 일본 양국은 이후 조선에 출병할 때 상호 통지할 것을 약속했다. 이것은 이미 두 나라가 조선의 주권을 무시하기로 합의했음을 뜻하는 것이다. 이후 이 조항은 일본의 구상대로 조선을 놓고 양국이 승부를 벌이는 데 결정적인 명분을 제공하게 된다.

일본은 내부의 반발을 진압하고 새 정부의 기틀을 다지느라 분주한 가운데서도 철저하고 집요하게 조선 침략을 준비했다. 그것은 일단 제국주의 노선이라고 할 수 있지만, 서구 열강의 제국주의 침략과는 크게 달랐다. 서구의 경우는 자본주의가 발달하면서 상품 시장에 대한 필요성이 증대한 탓에 해외 식민지 개척에 나섰으나, 국가 주도의 인위적 근대화와 자본주의화를 이룬 일본은 ‘식민지’의 개념부터 달랐다. 사실 강화도조약으로 조선과 통상을 개시한 이래 무역 성적표를 보면, 조선은 일본 상품의 수출 시장이라고 말하기 어려웠다. 1890년경 일본의 대조선 수출량은 일본 수출 총액의 2퍼센트도 되지 못했다. 더구나 수출 품목도 일본의 기계공업 제품이 아니라 수공업과 집 안 공업에서 생산되는 잡화에 불과했다. 심지어 영국에서 수입한 면제품을 조선으로 재수출하는 경우도 많았다.

▲ 도망가는 공사관 1882년 조선에서 일본이 주도한 군대 개혁에 반대해 구식 군대가 임오군란을 일으키자 일본 공사관 일행이 인천 쪽으로 도망치고 있다. 멀리 커다란 일장기가 보인다. 일본은 이 사건을 빌미로 조선에 대한 침략을 더욱 강화했다.

일본이 조선 침략을 계획한 경제적 이유는 시장으로서의 역할보다는 쌀과 금을 확보하려는 데 있었다. 그런데 그러려면 단순히 무역을 통해서가 아니라 조선을 통째로 소유해야만 가능했다. 따라서 일본의 침략은 서구 열강의 중국 침략처럼 경제적 측면에만 국한될 수 없었던 것이다.

7장에서 보았듯이, 서구 열강(특히 독일)도 처음에는 중국을 영토 분할하는 데 큰 관심을 보였으나 실현 불가능함을 깨닫고 포기한 적이 있었다. 그러나 일본이 볼 때 조선은 영토적으로 소유할 수 없는 지역이 아니었다. 다만 수백 년 동안 한반도의 정치ㆍ외교ㆍ군사를 장악하고 지휘한 중국만이 걸림돌일 뿐이었다(일본은 300년 전 임진왜란壬辰倭亂도 중국이 개입하지 않았다면 성공했으리라고 여겼을 것이다). 이런 이유로, 일본은 청과의 일전이 불가피하다는 것을 일찍부터 깨닫고 있었으나, 당시 청은 오로지 서구 열강만을 경계할 뿐 일본은 상대로 여기지 않았다. 하기야 30년 동안 양무운동(洋務運動)으로 키운 군사력이 있었으니 알았다 해도 걱정하지 않았을지 모른다.

전쟁이 터지는 데는 안팎의 사정이 연관되었다. 바쿠후 시절 서구 열강(주로 영국)과 맺은 불평등조약을 개선하는 작업이 지지부진하다는 이유로, 1894년 5월 31일 제국의회에서는 정부 불신임안을 가결했다. 의결권이 제한된 제국의회였으나 정치 무대에서 반정부 세력이 득세한다는 것은 정부 측에 결코 유리할 리 없었다. 메이지 정부가 발족한 이래 최대의 정치적 위기였다. 그러나 안의 위기를 바깥으로 표출하는 것은 일본의 전통적인 장기다.

궁지에 몰린 메이지 정부가 타개책을 찾아내는 데는 불과 몇 시간밖에 걸리지 않았다. 그 무렵 조선에서는 동학농민운동(東學農民運動)으로 전국이 들끓고 있었다. 공교롭게도 일본에서 정부 불신임안이 가결된 바로 그날(5월 31일) 농민군이 전주성을 점령했고, 조선의 민씨 정권은 즉각 청에 출병을 요청했다【지금의 관념으로 보면, 자국민이 일으킨 반란을 진압하는 데 외국에 군대를 요청한 것은 지탄받아 마땅할 일이다. 하지만 당시 조선 정부로서는 외국군을 끌어들인다는 생각이 거의 없었을지도 모른다. 조선은 스스로 중국에 사대했을 뿐 아니라 외교와 군사의 권리를 의탁했기 때문이다. 비유하자면, 지방 현감이 자기 지역에서 일어난 반란을 진압하기 위해 중앙 정부에 군대를 요청한다는 느낌이 아니었을까? 청도 그런 생각이었기에 조선 정부의 요청을 받고 별다른 긴장감 없이 조선에 파병했을 것이다】. 10년 전에 맺어둔 톈진조약이 이렇게 고마울 수가 있을까? 한성발 급전을 들은 총리 이토 히로부미(伊藤博文)는 하늘이 도운 것이라며 기뻐했다.

신속과 일사불란함이 장점인 메이지 정부는 전광석화처럼 일을 처리했다. 이틀 만에 의회를 해산하는 동시에 조선에 군대를 파견했다. 먼저 조선으로부터 파병을 요청받은 청의 군대가 아산에 상륙한 날 일본군은 인천에 상륙할 정도였으니 얼마나 신속했는지 알 수 있다. 게다가 청군이 전주에 가까운 아산에 상륙한 반면 일본군이 한성에 가까운 인천에 상륙했다는 사실은 이 상황을 보는 양국의 시각을 말해준다. 청은 조선 정부의 요청에 충실히 따른 것이지만 일본은 사태와 무관하게 한성을 공략하겠다는 의도를 보인 것이다.

▲ 압송되는 전봉준 동학 농민군의 지도자 전봉준이 서울로 압송되고 있다. 그는 농민 반란을 주도했으면서도 외세의 간섭을 배제하기 위해 최대한 노력했으나 조선 정부의 무능으로 그 노력이 빛을 보지 못하고 말았다. 1895년에 그는 그 무능한 정부의 손에 처형되었다.

외국군이 들이닥친다는 소식을 들은 동학 농민군의 지도자 전봉준은 서둘러 6월 10일에 조선 정부와 화의를 맺고 전주성에서 철수했다. 조선 정부도 그제야 사태의 위중함을 깨닫고 두 나라 군대의 철병을 요청했다. 그러나 그 정도로 끝낼 거라면 애초에 군대를 보내지도 않았다. ‘진압 대상’이 사라지자 일본은 숨긴 의도를 드러냈다. 두 달 가까이 동학 잔당을 없앤다며 부산을 떨던 일본군은 7월 하순에 느닷없이 조선의 왕궁에 침입해 민씨 정권을 제거하고 대원군을 다시 옹립했다. 이 때문에 오히려 동학 농민군은 재차 봉기에 나섰으니, 일본군은 반란 진압을 구실로 왔다가 반란을 더욱 키운 셈이었다.

일본으로서는 이미 겉으로 내보인 발톱을 도로 감출 수 없는 입장이었다. 대원군을 옹립한 지 이틀 만에 일본의 해군과 육군은 황해상에 있는 청의 함대와 아산에 주둔 중인 청의 육군을 기습했다. 이리하여 청일전쟁【우리는 청일전쟁이라고 부르지만 일본에서는 일청전쟁이라고 부른다. 뒤에 나오는 러일전쟁 역시 일본에서는 일러전쟁이라고 부른다. 전쟁의 명칭에마저 자국의 이름을 앞세우는 일본의 의도를 어떻게 이해해야 할지 모르겠으나, 영어명은 각각 Sino-Japanese War(청일전쟁)와 Russo-Japanese War(러일전쟁)다. 전쟁의 명칭에서는 침략국을 앞에 쓴다는 주장도 있지만, 일관되게 지켜지는 원칙은 없다】이 발발했는데, 으레 그렇듯이 일본은 선제공격을 가하고 사흘 뒤에야 정식 선전포고를 했다.

임진왜란(壬辰倭亂) 이후 300년 만에 일본과 중국은 다시 대회전을 벌이게 되었다. 임진왜란이 일본의 패배였다면 이번은 설욕전이 될 테고, 그때가 무승부였다면 이번은 결승전이 될 터이다. 안타까운 것은 이번에도 전장이 조선이라는 점이다.

“소문난 잔치에 먹을 것 없다.”라는 말처럼 전쟁은 싱겁게 끝나 버렸다. 이홍장이 각별히 공을 들인 청의 육군과 해군은 일본의 기민한 공격 앞에 제대로 힘 한 번 써보지 못하고 무너졌다. 개전 후 두 달이 채 못 되어 일본군은 평양에서 청의 주력군을 격파하고 청군을 조선에서 완전히 몰아냈으며, 황해의 해전에서도 청의 주력 함대를 궤멸시켰다. 곧바로 랴오둥에 상륙한 일본군이 뤼순(旅順)을 접수하고 산둥 반도까지 밀고 내려가자 청은 결국 항복하고 말았다. 300년 전에는 10년 가까이나 전쟁을 벌이고도 이기지 못했지만, 이순신이 없는 이번 전쟁에서 일본은 불과 6개월 만에 완승을 거두었다.

1895년 청은 시모노세키에서 또 하나의 불평등조약을 맺었다. 이번에는 서구 열강이 아니라 일본이 조약의 상대였다. 반면 일본은 강화도조약으로 조선을 제압한 데 이어 청마저 굴복시켜 서구 제국주의에 못지않은 ‘동양 제국주의’로 떠올랐다.

조약에서는 그동안 서구 열강이 중국과 체결한 각종 불평등조약의 내용들이 망라되고 모방되었다. 청은 일본에 랴오둥 반도와 대만 등을 할양했고, 막대한 배상금을 물어야 했다(일본이 받은 배상금은 3억 엔이었는데, 일본의 실제 전쟁 비용은 전부 합쳐 2억 47만 엔이었다). 물론 최혜국 대우 조항도 있었다. 특기할 만한 것은 ‘조선이 완전한 독립국임’을 승인한다는 내용이 조약의 1항으로 채택되었다는 점이다. 1919년 독립선언서의 첫 대목을 연상시키는 이 조항이 삽입됨으로써 일본은 조선을 완전한 식민지로 만들기 위한 일차 포석을 마쳤다.

▲ 청일전쟁 일본 측의 그림에 묘사된 청일전쟁. 전쟁을 사전에 철저히 준비한 일본은 부패하고 무능한 청나라에 압도적으로 승리했다.

제국주의의 명패를 달다

청일전쟁의 승리로 일본은 1000여 년이나 꿈꾸어온 동양의 패자가 되었다. 이제 일본은 중국과 대등한 관계를 넘어 중국을 압박하는 위치에 올랐다. 하지만 그것으로 일본이 서구 열강과 같은 반열의 명실상부한 제국주의 국가가 된 것은 아니다. 원조가 아니므로 어디까지나 후발 제국주의 혹은 아제국주의에 불과한 처지다. 이런 ‘서러움’은 당장에 현실로 나타났다. 원조가 텃세를 부린 것이다.

랴오둥 반도를 받는다면 일본은 대륙 침략에 교두보를 가지게 된다. 그러나 일본은 시모노세키 조약이 체결된 지 불과 6일 만에 단꿈에서 깨야 했다. 러시아와 프랑스, 독일이 함께 랴오둥을 청에 반환하라고 요구하고 나선 것이다. 이것을 삼국간섭이라고 부르는데, 실상 주도한 나라는 러시아였다. 겉으로 내세운 명분은 ‘동양의 평화’를 위해서라지만, 아무도 그것을 곧이곧대로 믿지 않았다. 러시아 역시 중국과 한반도에 진출하려는 야심을 가졌으므로 일본을 최대한 견제해야 했던 것이다. 어쨌거나 공적 조약이 허무하게 취소된 데 억울해진 일본은 제국주의 열강의 우두머리 격인 영국에 호소했다. 당시 영국은 일본을 동방의 파트너로 눈여겨보고 있었으나 영국으로서도 열강 삼국의 단합된 요구는 감당하기 어려웠다. 결국 일본은 압력에 굴복할 수밖에 없었다.

새로 이사 온 동네의 텃세를 물리치려면 토박이 하나를 골라 싸워 이기는 수밖에 없다. 대상이 누군지는 명백하다. 바로 가장 텃세가 심한 러시아다. 더구나 러시아는 일본이 제국주의의 모델로 삼은 영국이 수백 년 동안 경계해오던 나라가 아닌가【러시아는 18세기 초 표트르의 시대에 근대 국가 체제를 갖추고 제국주의로 노선을 정했다. 제국주의라면 해외 식민지가 필요하므로 러시아는 해외 진출에 필요한 부동항을 확보하기 위해 끊임없이 남하를 시도했는데, 그때마다 가로막은 게 영국이다. 유럽의 발트 해는 영국과 스칸디나비아 국가들에 막혔고, 동유럽은 오스만튀르크가 장악하고 있었다(그 때문에 튀르크와 크림 전쟁도 벌인 것이다). 결국 러시아로서도 남은 곳은 동북아시아밖에 없었다】. 러시아와 일본이 싸운다면 영국도 손대지 않고 코 푸는 격이니 일본을 지지해줄 것이다.

이래저래 일본에 미운 털이 박힌 러시아는 일본의 텃밭이나 다름없는 조선에서마저 일본과 대립했다. 당시 조선의 조정에서는 친일파와 친러파가 대립하고 있었다. 그러나 삼국간섭에서 일본이 굴복하는 것을 본 민씨 세력은 갑오개혁(甲午改革)을 주도한 친일 내각을 몰아냈다. 이에 맞서 일본은 1895년 을미사변(乙未事變)을 일으켜 명성황후를 살해하고 대원군을 옹립했다. 이 만행으로 신변의 위협을 느낀 고종은 러시아 공사관으로 가서 1년 가까이 머물렀다. 아관파천(俄館播遷)이라고 부르는 이 사건을 계기로 조선의 조정은 친러파가 장악했다.

이제 일본이 조선과 만주, 나아가 중국에서 발언권을 강화하려면 러시아와의 일전이 불가피하다는 사실이 명확해졌다. 그러나 러시아는 일본과 같은 체급이 아니다. 비록 유럽에서는 후발 제국주의에 속해 있지만 영국마저 어쩌지 못하는 강국이었다. 일단 일본은 조선과 관련된 모든 사안마다 러시아와 협정을 맺어가면서 버텼다.

밴텀급으로서 헤비급 선수와 맞서 싸워야 하는 일본에 필요한 무게를 실어준 것은 영국이었다. 1870년대부터 비스마르크 체제의 독일이 힘을 키우는 상황에서, 영국이 프랑스의 요청을 거부하면서까지 독일에 대해 수수방관으로 일관한 이유는 러시아 때문이었다. 유럽 각국이 활발하게 이리저리 동맹을 맺고 협상을 벌이는 어지러운 국제정세에도 영국은 19세기 말까지 어느 나라와도 동맹 관계를 맺지 않았다. 이것을 이른바 ‘명예로운 고립(splendid isolation)’이라고 부르는데, 그토록 오만했던 영국은 1902년 드디어 동양에서 일본과 동맹을 맺었다. 오로지 러시아의 진출을 견제하기 위해서였다. 이 영일동맹으로 일본의 체급은 몇 계단을 뛰어넘어 기존의 제국주의 국가들에 꿀리지 않을 정도가 되었다.

영일동맹의 기본 내용은 조선과 청에서 열강과 관련된 분쟁이 일어날 경우 영국과 일본 양국은 각자 자국의 이익을 보호할 수 있다는 것이었다. 이것은 당연한 상식이지만 다음 조항은 주목할 필요가 있다. 영국과 일본 중 한 국가가 제3국과 전쟁을 벌이게 될 경우 나머지 국가는 중립을 취하기로 한 것이다. 그것도 그냥 중립이 아니라, 제3국이 적국의 편에 가담할 경우에는 나머지 국가도 참전해 동맹국을 지원하기로 했다. 여기서 ‘적국’이란 누가 보아도 러시아이고, ‘제3국’이란 삼국간섭에 나섰던 프랑스와 독일을 비롯해 제국주의 열강이다. 말하자면 일본이 러시아와 전쟁을 벌인다 해도 다른 나라는 간섭하지 말라는 것이다(물론 다른 나라가 개입한다면 영국도 일본을 지원하게 된다).

▲ 러시아의 조선 정부 조선 국왕 고종은 아내기 일본에 의해 살해당하자 신변의 위험을 느껴 러시아 공사관으로 도망쳤다. 시진은 이 공사관 앞에서 무리시위를 벌이며 고종의 환궁을 요구하는 일본군의 모습이다. 남의 나 비를 실해하는 만행을 저지른 일본군이나, 일국의 왕으로서 남의 나라 공사관으로 도망치 신민 보호를 요청하는 고종이나 모두 기억에서 지워버리고 싶은 장면일 것이다.

이것으로 일본은 삼국간섭의 치욕을 만회할 수 있는 ‘멍석’을 깔았다. 남은 일은 이 멍석 위에서 러시아와 한판 승부를 벌이는 것뿐이다. 때마침 러시아는 압록강 하구의 용암포를 강제로 조차했고, 만주에서도 일본과의 약속을 파기하고 군대를 철수하지 않았다. 청일전쟁에서처럼 상대방은 눈치 채지 못하고 있었으나 일본은 이미 전쟁 준비를 완전히 갖추고 있었다. 그리고 청일전쟁에서처럼 일본은 1904년 2월 8일과 9일에 걸쳐 뤼순과 인천에 정박 중인 러시아 함대를 기습하고 다음 날에야 선전포고를 했다.

이렇게 시작된 러일전쟁은 10년 전의 청일전쟁과 달리 조선과 만주의 지배권을 놓고 두 제국주의 국가가 벌인 전형적인 제국주의 전쟁이었다. 그러나 러시아는 청과는 전혀 다른 강호였다. 서구 열강은 물론이고 멍석을 깔아준 영국조차 일본이 러시아의 상대가 되기는 어렵다고 보았다. 어차피 영국으로서는 제3국이 개입하지 못하게만 한다면 손해는 없을 터였다. 영국만이 아니라 프랑스와 미국도 러시아를 견제하기 위해 일본 측에 전쟁 비용을 지원했다.

졸지에 유럽 열강을 대표해 러시아와 싸우게 된 일본은 예상외로 선전했다. 랴오둥에서 러시아의 뤼순 요새를 함락시킨 뒤, 남만주철도를 따라 북진해 1905년 3월에는 만주 봉천(奉天, 선양의 옛 이름)에서 러시아의 주력군을 격파했다. 해군 역시 유명을 떨치던 러시아의 극동함대를 격파하고 황해 일대의 제해권을 확보했다. 하긴 일본에게는 사활이 걸린 전쟁이고 러시아에게는 극동이 전체 전선의 일부에 지나지 않았으니 전쟁에 임하는 태도가 다를 수밖에 없다.

그러나 전쟁의 상대도 그랬지만 전쟁의 진행 과정도 과거 청일전쟁과는 달랐다. 서구 열강의 지원까지 받았으나 개전 후 1년이 지나자 일본은 더 이상 전쟁을 수행할 능력이 없었다. 전 국민이 전시 체제에 동원된 데다 흉작까지 겹쳐 전쟁 비용이 고갈된 것이다. 전투에서는 사력을 다해 연전연승을 거두었지만, 더 지속될 경우 전쟁에서 질 수밖에 없는 처지였다.

▲ 예상 밖의 승리 청일전쟁의 승리를 계기로 자신감을 얻은 일본은 조선과 만주 침략의 걸림돌인 강대국 러시아와 일전을 불사한다. 일본은 이 전쟁에서 승리해 서구 열강을 깜짝 놀라게 했다.

일본을 사지의 구렁텅이에서 건져준 것은 러시아의 내부 사정이었다. 19세기 후반부터 활발해진 러시아의 혁명운동은 러일전쟁으로 더욱 고조되었다. 실은 일본의 메이지 정부가 청일전쟁으로 숨통을 텄듯이 러시아의 차르 정부도 국내의 정정 불안을 전쟁으로 타개하려는 의도가 있었다. 그러나 뜻하지 않게 일본에 밀리자 혁명운동이 위축되기는커녕 오히려 차르 정부의 무능함만 드러났다. 급기야 1905년 1월 22일 수도 상트페테르부르크에서 군대가 시위대에 발포하는 ‘피의 일요일’ 사태가 일어났다. 이로써 러시아 내부 정세는 걷잡을 수 없는 상태로 빠져들었다.

사태가 급변하자 전쟁을 바라보는 열강의 태도도 변했다. 이제는 군국주의 일본의 성장보다 러시아의 혁명운동이 더 큰 위협이었다. 그래서 열강은 루스벨트 미국 대통령의 주선으로 일본과 러시아의 강화를 유도했다. 1905년 9월에 미국의 포츠머스에서 열린 강화 회담에서 러시아는 한반도와 만주의 모든 권리를 일본에 양도하고, 애써 얻은 사할린마저 일본에 넘겨주는 굴욕적인 조약을 맺었다.

아슬아슬했던 일본의 승리는 전 세계에 큰 충격을 가져다주었다. 서구 열강은 물론 인도의 간디와 중국의 쑨원 같은 식민지ㆍ종속국의 민족운동가들도 일본이 당시 세계 최대의 육군을 자랑하는 러시아에 승리했다는 소식에 충격과 자극을 받았다(이를 계기로 쑨원이 일본을 발전의 모델로 삼게 되었음은 앞에서 본 바 있다). 그러나 일본은 수십 년 전처럼 피억압 민족의 선두 주자가 아니라 제국주의를 꿈꾸는 신흥 세력일 뿐이었다. 전쟁의 승리로 일본은 ‘새끼’ 제국주의에서 ‘성숙한’ 제국주의로 탈바꿈했다.

완전한 제국주의 국가의 자격을 획득한 일본은 이제 아무런 거리낌 없이 조약에서 양도받은 권리를 행사했다. 러일전쟁의 최대 전리품, 그것은 바로 조선이었다. 청일전쟁으로 수천 년 동안 한반도에 영향력을 행사해온 전통의 종주국을 물리쳤고, 러일전쟁으로 신흥 종주국마저 제압했다. 이제 일본은 한반도의 새 종주국이 된 걸까? 그러나 일본은 종주국의 지위를 누리려 하지 않고 아예 한반도를 소유하는 방법을 택했다. 그것이 바로 1910년의 한일합병이다.

▲ 피의 일요일 러시아의 상트페테르부르크에서 군대의 발포로 쓰러진 군중의 모습이다. 러일전쟁 중에 러시아 수도에서 일어난 피의 일요일 사건 덕분에 일본은 가까스로 전쟁에서 승리할 수 있었다.

5. 동양식 제국주의의 결론

‘군부’라는 개념

강대국인 청과 러시아를 상대로 누구도 예상치 못한 승리를 거두자 일본 정치에서 군대의 지위는 더없이 확고해졌다. 이제 군은 행정부보다 우월한 지위를 누렸으며, 정부의 대내외 주요 정책에 대해서도 결정적인 영향력과 발언권을 행사하게 되었다. 러일전쟁에서 승리한 직후 군은 향후 일본의 최종 목표를 중국 정복으로 정했다.

조선을 병합하고 나서부터는 ‘군부(軍部)’라는 말이 스스럼없이 사용되기 시작했다. 군대가 아닌 군부라는 말은 군이 정부에 못지 않은, 아니 그 이상의 위치에 있음을 뜻한다. 더구나 군부라는 말은 군 내부에서 만들어 사용한 것이므로, 이미 군 자체가 스스로 정치 세력으로 탈바꿈했음을 나타낸다. 19세기 전 세계를 주름잡았던 영국 제국주의를 뒷받침한 것도 막강한 해군력이었으나 군대가 대외 정책의 결정에 나선 적은 없었다. 이제 일본은 인류 역사상 처음으로 제국주의와 군국주의를 결합한 새로운 ‘정치’, 바로 ‘일본식 제국주의’를 선보이게 된 것이다.

군국주의의 가장 큰 특징은 전쟁을 통해 모든 문제를 해결하려는 사고방식이다. 세계대전의 전야인 20세기 초의 세계정세로 보면 군국주의가 가장 그럴듯한 노선일지도 모른다. 하지만 그것은 우선 이웃 나라들에 커다란 위협이었고, 해당 국가 자체에도 장기적으로는 좋지 않았다.

1914년 6월 28일, 보스니아의 수도 사라예보에서 터져 나온 한발의 총성은 멀리 동북아시아에 있는 군국주의의 후각에도 즉각 포착되었다. 독일과 오스트리아 등 후발 제국주의 열강과 영국과 프랑스 등 선발 제국주의 열강이 맞붙은 제1차 세계대전은 유럽을 무대로 벌어졌으므로 원래는 일본과 아무런 관계도 없었으나 전형적인 제국주의 전쟁이라는 점에서 일본의 흥미를 끌기에 충분했다.

후발 제국주의에 속하는 일본은 ‘색깔’로 보면 당연히 독일의 동맹국이 되어야 했다. 하지만 일본의 무대는 유럽이 아니라 동북아시아니 색깔보다 당장의 이득이 중요하다. 일본 정부는 제1차 세계대전의 발발을 천우신조‘라고 표현하면서 즉각 연합국 측에 가담하기로 결정했다. 이 기회에 “동양에 대한 일본의 이권을 확립하고 서구 열강과 어깨를 나란히 하는 세계적 지위를 쟁취한다.”라는 게 일본의 계획이었다. 19세기 이후 일본은 어느 전쟁에서도 패한 적이 없었으므로 어떤 방식으로든 전쟁에 참여하면 이득을 볼 수 있다는 신념에 차 있었다.

▲ 세계대전의 방아쇠 오스트리아의 황태자를 저격한 직후 범인인 세르비아 청년(오른쪽에서 두 번째)이 체포되는 장면이다. 이 한 발의 총성이 계기가 되어 한 달 뒤에 오스트리아 헝가리가 세르비아에 선전포고함으로써 제1차 세계대전이 시작되었다.

이 전쟁에서 일본은 생사가 걸려 있지도 않았고 당사자도 아니었다. 그런 여유에서 일본은 청일전쟁이나 러일전쟁에서와 달리 정식으로 선전포고를 했다(일본이 국제전에서 선전포고를 한 것은 제1차 세계대전이 유일하다). 참전의 명분은 영일동맹이었다. 영국과 일본 중 한 측이 전쟁에 개입할 경우 다른 측이 지원하기로 하지 않았던가. 하지만 속사정은 달랐다.

영국은 일본의 참전에 난색을 표명했다. 그럼에도 불구하고 일본이 억지로 참전한 것이니, 영일동맹은 그야말로 구실일 따름이었다. 어부지리(漁父之利)를 꾀하려는 일본의 의도는 누가 보아도 뻔했지만 연합국 측은 이미 참전하기로 했으니 유럽으로 군대를 보내라고 요구했다. 그러나 일본은 그 요구를 거부하고 동양에서 ‘제 역할’을 찾았다. 그것은 독일이 진출해 있던 지역을 점령하는 것이었다.

일본 해군은 남태평양 일대의 독일령 섬들을 차례차례 점령했다(독일은 뒤늦게 해외 식민지 개척에 나선 탓에 작은 섬들밖에 차지하지 못했다), 독일에 그다지 큰 타격을 주지는 못했으나 그래도 동양에서 연합국 측에 할 수 있는 지원은 한 셈이었다. 지원이라기보다는 잇속 차리기였지만.

그나마 일본 육군이 중국 내의 독일 조차지인 산둥의 독일군 요새를 격파한 것은 연합국 측에 적지 않은 도움이 되었다. 하지만 이때까지 일본이 전쟁에서 한 일은 유럽 전선에서 피 흘리고 있는 연합국들에 비하면 땅 짚고 헤엄치기였다. 산둥을 점령할 때는 러일전쟁 직후 남만주철도를 경영한다는 명분으로 만주에 주둔시킨 군대가 큰 몫을 했다(이들이 이후 악명 높은 관동군으로 편제된다)【러일전쟁으로 만주의 통제권을 확보한 일본은 1906년 만주에 남만주철도주식회사를 설립해 만주 경영에 나섰다. 해외 식민지를 경영하기 위해 국책회사를 앞세우는 방식은 그리 낯설지 않다. 영국이 동양 진출을 위해 설립한 동인도회사를 모방했기 때문이다. 조선을 합병한 이후 조선 경영을 위해 설립한 동양척식주식회사도 마찬가지로 국책주식회사였다(불행하게도 동양척식주식회사는 조선 땅에 세워진 최초의 주식회사로 기록에 남았다)】.

▲ 최초의 패배 일본은 이제 대내외적으로 명실상부한 제국주의 열강의 자격을 얻었다. 그 자격으로 참여한 게 러시아 혁명에 대한 간섭전쟁이다. 그러나 여기서 일본은 19세기 이래 국제전 사상 최초의 패배를 당한다. 사진은 블라디보스토크 시내를 행진하는 일본군이다.

문제는 그때부터였다. 산둥의 점령으로 일본은 동양에서 더 이상 전쟁에 기여할 일이 없어졌을 뿐 아니라 바라던 목표도 이루었다. 그래서 일본의 본색이 드러나기 시작한다. 중국에서 독일 세력을 몰아낸 뒤에도 일본은 군대를 철수하기는커녕 오히려 병력을 증원했다. 이 무력을 바탕으로, 유럽에서는 여전히 포성이 한창이던 1915년에 일본은 중국의 실권자인 위안스카이에게 21개 조의 요구를 강요했다. 그 내용은 산둥에서 독일이 차지하고 있던 권리를 일본이 대신 차지하고, 남만주와 몽골, 중국 연안 일대를 일본이 관리하며, 중국 내 탄광 개발과 중국의 치안에 일본이 관여하겠다는 것이었다.결국 일본이 세계대전이라는 ‘피의 제사’에 참여한 이유는 이 잿밥을 먹으려는 의도였다.

그러나 일본의 왕성한 식욕은 잿밥으로 달랠 수 있는 정도를 넘어섰다. 세계대전이 종전을 향해 치달을 무렵 러시아에서는 차르 체제가 무너지고 역사상 최초의 사회주의 정권이 들어섰다. 연합국들로서는 세계대전 이외에도 또 한 가지 과제가 생긴 셈이었다. 과연 1918년 독일의 항복으로 전쟁이 끝나자마자 연합국 측은 즉각 대소간섭전쟁에 나섰다.

다시 전쟁이라니, 전쟁을 통해 한 번도 손해를 본 적이 없는 일본은 이 기회에 동부 시베리아까지 손에 넣겠다며 입맛을 다셨다. 그러나 맨 먼저 시베리아에 출병한 일본은 영국, 프랑스, 미국 등이 속속 러시아에서 발을 빼는 상황에서도 끝까지 시베리아 경영의 꿈을 포기하지 않다가 가장 늦게, 가장 비참한 상태로 1925년에 시베리아에서 철병했다. 이것은 일본 제국주의가 대외 전쟁에서 기록한 최초의 패배였다【역사적으로 러시아를 공격한 나라치고 성공한 경우는 거의 없다. 대표적인 예로 1812년 나폴레옹의 프랑스와 1941년 히틀러의 독일은 둘 다 당대 유럽의 군사 강국이었으나 겨울에 러시아를 공략했다가 결정타를 맞았다. 러일전쟁에서 일본이 승리한 것도 무대가 동북아시아였기 때문이다】.

제1차 세계대전은 일본에 여러 가지 선물을 가져다주었다. 우선 중국에 대한 확고한 지배권을 얻었고, 전쟁 덕분에 경제 대국으로 성장했다. 세계대전은 패전국만이 아니라 승전국에도 막대한 피해를 주었으므로 연합국 측에서 전쟁으로 인한 경제적 타격을 별로 받지 않은 나라는 일본과 미국밖에 없었다(둘 다 전장인 유럽에서 멀리 있는 덕분이다). 전쟁 중에 일본은 산업과 무역이 크게 성장해 종전 후에는 자본 수입국에서 자본 수출국으로 면모를 일신했다.

또 한 가지 커다란 소득은 일본의 국제적 지위가 크게 상승한 것이었다. 종전 직후 미국 윌슨 대통령의 주창으로 결성된 국제연맹에 일본은 영국, 미국, 프랑스, 이탈리아와 함께 당당히 이사국으로 참여해 세계 5대 강국의 하나가 되었다. 그러나 이것은 일본이 연합국 측의 일원으로 참여한 처음이자 마지막 행사였다.

중국을 먹어야 일본이 산다

제1차 세계대전을 계기로 경제적ㆍ군사적으로 명실상부한 대국이 된 일본의 앞에는 두 가지 길이 놓여 있었다. 하나는 독점자본주의로의 길이다. 이미 일본은 유럽 열강에 뒤지지 않는 경제 규모를 자랑하고 있었으므로 서구적인 독점 자본주의, ‘정통’ 제국주의 국가로 성장할 자격이 충분했다. 다른 하나는 군국주의로의 길이다. 군사적으로도 세계 최고 수준에 도달한 일본은 경제적인 침략보다 더 노골적이고 직접적인 군사적 침략을 실행할 힘도 충분히 지니고 있었다. 경제 노선과 군사 노선 중 일본이 택한 것은 무엇일까? 힌트는 군부의 힘을 약화시키려 했던 하마구치 오사치(濱口雄幸, 1870~1931) 총리가 극우 세력에게 암살된 사건에서 찾을 수 있다.

그래도 1929년의 세계 대공황이 없었다면 일본은 경제적인 노선으로 나아갔을지도 모른다. 일본은 이미 경제 대국이었지만 대외 의존도가 높은 게 문제였다. 대공황이 터지자 서구 국가들은 공황의 피해를 막기 위해 지역적으로는 블록경제를 취하고 국내적으로는 국가독점 자본주의 노선으로 나아갔다. 그에 따라 수출이 급격히 감소하는 바람에 일본 경제는 순식간에 휘청거리기 시작했다. 장기적인 경기 침체로 기업들이 도산하고, 가뜩이나 재벌과 중공업 위주의 성장 전략으로 고통과 희생을 치르고 있던 노동자와 농민의 생활이 더욱 궁핍해졌다. 노동분쟁과 소작쟁의는 중대한 사회문제가 되었다.

이런 상황에서 일본 정부는 경기 부양이라는 대책을 내놓았다. 대공황이라는 공동의 문제를 맞아 정부는 서구 국가들과 공동 대응을 모색하고 그들로부터 금융 지원을 받아 사태를 수습하고자 했다. 그러나 같은 문제를 보는 군부의 시각은 달랐다. 비록 시베리아 철병으로 위세가 약간 수그러들었으나 군부는 여전히 일본 정치에서 정부를 능가하는 힘을 가진 권력체였다. 만주에 특히 애착을 가지고 있던 군부는 만주를 완전한 식민지로 만들면 경제문제를 해결할 수 있다고 믿었다(아울러 군부는 신생국 소련에 대해 지나칠 정도의 경계심을 품고 있었으므로 만주를 점령해 소련 공격의 전진기지로 삼아야 한다고 주장했다). 이 무렵 하마구치 총리의 피살은 정부와 군부의 싸움에서 군부가 승리했음을 뜻하며, 독점 자본주의와 군국주의의 갈림길에서 군국주의가 채택되었음을 나타낸다.

▲ 암흑의 목요일 주식시장이 일시에 붕괴해버린 1929년 10월 24일 뉴욕 월스트리트의 모습이다. ‘암흑의 목요일’로 불리는 이날 이후 전 세계는 기나긴 경제 침체의 터널로 들어갔다. 일본이 계획한 대공황 탈출의 해법은 만주 침략이었다.

1931년 9월 18일, 관동군의 일부 장교들은 평텐 교외의 남만주 철도를 자기들 손으로 폭파해놓고 그것을 중국군이 저지른 도발이라고 몰아붙이면서 전쟁을 일으켰다. 이렇게 해서 터진 만주사변은 일본이 도발한 예전의 전쟁들과 마찬가지로 선전포고 없이 기습으로 시작되었다. 사실 선전포고는커녕 이 계획은 관동군 사령관에게조차 사전에 통보되지 않고 소수의 하급 장교들이 도발한 것이었다. 그러나 사후에 보고받은 사령관은 부하들의 불법 도발을 승인하고 즉각 전면전을 준비했다. 또한 관동군 사령관의 요청을 받은 조선군 사령관도 즉각 병력을 만주로 파견하고 탄약을 수송했는데, 이 과정에서도 역시 정부의 허가를 얻지 않은 것은 물론 사전 통보조차 없었다. 그러나 나중에 보고받은 일본 정부는 전쟁을 확대하지 말라는 성명을 발표하면서도 전쟁 수행을 승인할 수밖에 없었다. 소수 하급 장교들이 독단적으로, 그것도 사건을 조작해가면서까지 엄청난 전쟁을 시작할 정도로 일본의 군국주의는 극에 달한 상태였다.

정부는 군부의 전쟁 계획에 제동을 걸 능력도 없었지만 사실 그럴 의사도 없었다. 정부 역시 군국주의에 기본적으로 반대하는 입장은 아니었던 것이다. 따라서 군부가 시작한 전쟁에 대해 정부는 외교적으로 무마하는 역할을 떠맡았다. 서구 열강이 일본의 만주침략을 맹렬히 비난했을 때도 정부는 ‘침략이 아닌 자위 행위’라는 억지를 부리면서 군부의 변호에 전력을 기울였다. 그래도 국제여론이 수그러들지 않자 정부는 1933년 국제연맹을 탈퇴하는 것으로 대답을 대신했다【독일 파시즘이 히틀러의 단독 의지나 괴벨스의 탁월한 선전으로만 가능했던 것이 아님은 이미 밝혀진 바 있다. 파시즘이 한 나라의 정치 이념으로 자리 잡았다는 것은 곧 상당한 정도의 대중적 기초를 가지고 있었음을 의미한다. 일본 군국주의 역시 마찬가지다. 일본의 야당들은 정부보다 앞서 국제연맹 탈퇴를 주장했고, 그 무렵 일본 국민들도 거의 대부분 전쟁을 지지했다. 물론 여기에는 다양한 배경이 있다. 역사적으로는 무사 계급의 오랜 지배에서 생겨난 군국주의의 전통도 작용했고, 상황의 측면에서는 대공황의 여파로 인한 경제 불황, 국제적 고립이 가져다주는 불안감, 그리고 그 요소들을 교묘히 대중 선전에 이용한 정부 등이 모두 군국주의의 ‘대중화’에 기여했다. 그럼에도 불구하고 일본이 군국주의의 화신으로 바뀌게 된 데는 일반 대중의 역할도 무시할 수 없다. 대중은 조작한다고 해서 쉽사리 바뀌지 않기 때문이다】.

▲ 철도 폭파 현장 1931년 관동군 장교들은 만주 류타오거우(柳條溝) 부근의 남만주철도를 파괴하고 이 책임을 중국에 뒤집어씌우면서 만주사변을 일으켰다. 사건이 9월 18일에 일어났기 때문에 9ㆍ18사변이라고도 부른다.

그러나 만주야 원래 관동군이 통제하던 지역이었으므로 쉽사리 손에 넣을 수 있었지만, 중국 본토 침략은 뜻대로 되지 않았다. 일본은 장제스의 국부군 만을 적수로 여겼으나 의외로 곳곳에서 일본군의 진출을 저지한 것은 마오쩌둥이 이끄는 홍군이었다. 더구나 1935년 마오쩌둥이 내전 중지와 항일 민족통일전선을 주창하고, 이듬해 터진 시안 사건으로 장제스가 그에 동참을 선언하면서 2차 국공 합작이 이루어지자 관동군의 속전속결 작전은 이미 물 건너갔다.

한편 일본의 정치 무대는 급속히 완벽한 군국주의로 옮겨가고 있었다. 1932년 군부는 새 내각의 총리인 이누카이 쓰요시(犬養毅, 1855~1932)가 적극적인 전쟁 추진의 의지를 보였음에도 불구하고 만족하지 못하고 다시 총리를 암살하는 폭거를 저질렀다. 이로써 일본의 정당 정치는 완전히 실종되었다. 이후 내각에서는 정당 정치인이 임용되지 않고 오로지 군인이나 군국주의적 입장에서 거국일치를 주창하는 관료들만이 임용되었다.

이제 남은 문제는 군부 내부의 통일이었다. 당시 군부는 청년 장교들이 주축이 되어 천황 절대론을 내세우며 신흥 재벌들과 결탁하고자 하는 황도파(皇道派)와 미쓰이ㆍ미쓰비시(三菱) 등의 재벌들과 협력하고자 하는 통제파(統制派)로 나뉘어 치열한 권력 다툼을 벌이고 있었다. 1936년 황도파는 총리를 비롯한 정부 요인들을 암살하면서 쿠데타를 기도했으나 4일 만에 진압되었다. 이것을 계기로 일본의 군부는 통제파가 완전히 장악했다. 내부를 다지고 강력한 통일 권력체를 구성한 일본은 그동안 지지부진하던 중국 침략에 총력을 기울였다.

1937년 6월, 관동군 참모장인 도조 히데키(東條英機, 1884~1948)는 “대소련 작전 준비의 입장에서 볼 때 지금 중국을 공격해야 한다.”라고 선언했다. 이것은 한 달 후 ‘또다시 선전포고도 없이’ 발발한 중일전쟁의 선전포고에 해당하는 발언이었다.

▲ 중일전쟁의 빌미 사건을 날조해 전쟁의 구실로 삼는 것은 일본의 특기가 되었다. 만주사변과 마찬가지로 일본군은 루거우차오 부근에서 야간 훈련 중 중국군이 기습했다는 사건을 조작해 중일전쟁을 일으켰다. 사진은 중일전쟁의 빌미가 된 루거우차오를 중공군이 퇴각하자 일본군이 건너고 있는 모습이다.

군국주의의 말로

일본 군부는 중일전쟁을 속전속결로 끝낼 수 있다고 자신했는데, 그것은 허세가 아니었다. 만주사변 이래 여러 차례 벌어진 국지전에서도 연전연패한 중국이 전면전으로 나온 일본을 막아내기는 어려웠다. 당시 중국은 경제적으로 수십 년 동안 서구 열강의 반식민지 상태에서 벗어나지 못하고 있었고, 군사적으로는 아편전쟁 이래 국제전에서 단 한 차례도 승리하지 못한 약소국이었다. 따라서 일본의 전략은 승패가 아니라 어느 정도의 타격을 가해야만 중국이 항일을 포기할 것이냐는 데만 초점을 맞추고 있었다. 1938년의 난징 대학살은 바로 중국의 항복을 강요한 일종의 대규모 무력시위였다.

그러나 중국의 저항은 의외로 완강했다. 일본군은 곳곳의 전투에서 연전연승했으나 중국은 거점을 차례차례 빼앗기면서도 항전을 계속했다. 일본군의 공격을 받아 중국의 국민당 정부는 난징에서 우한으로, 우한에서 다시 충칭으로 쫓겨 가면서도 항복하기는커녕 장기전으로 맞섰다. 일본은 주요 거점과 교통로를 완전히 장악했지만 그런 ‘점’이나 ‘선’으로 중국 대륙이라는 ‘면’을 지배할 수는 없었다. 중국의 동해안 전역을 일본군이 장악한 가운데 전선은 교착되었다. 중국의 저력은 국공합작이 아니라 중국 민중 자체에서 나오고 있었다. 일본은 청일전쟁, 러일전쟁 등 정부 차원의 전쟁에서는 패한 적이 없었으나 이번 전쟁의 상대는 중국 정부가 아닌 중국 민중 전체였던 것이다.

1938년에 일본 의회에서는 군부 주도로 국가총동원법이 통과되었다. 이제 군부는 일본 내의 기업들은 물론 온 국민의 개인적 재산과 인력도 마음대로 동원할 수 있게 되었고, 국민의 일상생활까지 통제할 수 있게 되었다. 하지만 그것은 다른 한편으로 일본의 경제 사정이 그만큼 악화되었음을 반증했다. 노동력을 군대에 차출당했으니 농업과 공업 생산력이 감소하는 것은 당연한 일이었으나 그보다도 시급한 것은 당장 사용할 군수품이었다. 특히 미국이 중국을 지원하게 되면서, 미국으로부터 석유를 수입하고 있던 일본은 자칫하면 장기전은커녕 단기전마저도 제대로 치를 수 없을지 모른다는 위기감에 빠져들었다.

그러나 국제적 상황은 일본에 유리하게 전개되었다. 1939년 9월 1일, 독일은 폴란드를 침공했고 곧바로 영국과 프랑스는 독일에 선전포고했다. 제2차 세계대전이 시작된 것이다. 전 세계에 포연이 가득한 가운데 일본이 선택할 수 있는 수단은 하나밖에 없었다. 속전속결 전략은 실패했지만 어차피 시작한 전쟁이니 승리해야만 했다. 일본은 경제 위기를 타개하고 석유와 고무 등 군수물자의 원료를 확보하기 위해 남쪽으로의 확전을 결심했다.

인도차이나 반도를 비롯해 동남아시아에 영향력을 행사하던 영국과 프랑스는 유럽 전선에 몰두하느라 이 지역을 돌볼 여력이 없었다. 다만 당시 세계에서 유일하게 ‘여유 있는’ 나라인 미국의 태도가 문제였다. 과연 미국은 일본군이 인도차이나에 진출하자 강경하게 나왔다. 1940년 7월, 미국은 일본이 우려한 대로 석유를 비롯한 군수품의 대일 수출을 허가제로 바꾸었다.

이제 아시아에서 일본의 상대는 중국에서 미국으로 바뀌었다. 일본은 한때 추종하는 모델이었던 영국마저 버리고 독일에 접근했다. 1940년 9월, 일본은 제2차 세계대전의 추축국 세력인 독일, 이탈리아와 삼국 군사동맹을 체결해 자신의 색깔을 확실히 드러내면서 암암리에 미국과의 전쟁을 준비하기 시작했다.

▲ 진주만 기습 일본이 일으킨 전쟁에는 선전포고라는 게 없다. 1942년 12월 7일, 일본 공군은 아무런 예고도 없이 하와이의 진주만을 기습했다. 사진은 미국 전함 테네시호가 화염에 휩싸인 채 침몰하는 모습이다.

1941년 6월, 유럽에서 독일은 소련과의 불가침조약을 일방적으로 파기하고 소련을 공격했다. 개전 초기부터 이 무렵까지 세계대전의 전황은 추축국 측에 유리했다. 10월, 미국과의 교섭에 실패한 고노에 후미마로(近衛文麿, 1891~1945) 총리가 물러나고 드디어 전쟁의 주역이 일선에 등장했다. 일찍부터 중일전쟁을 주창했고 이제 대미 전쟁을 계획한 육군장관 도조가 총리를 겸임하게 된 것이다. 그동안 군부는 비공식적으로 정부를 움직였으나 이때부터는 공식적으로 정부가 되었다.

그해 12월 1일, 천황은 도조가 주장하는 미국과의 전쟁을 허가했다. 그리고 일주일 뒤 일본은 여느 때처럼 아무런 선전포고도 없이 미국의 태평양 해군기지가 있는 하와이의 진주만을 기습했다. 그때까지 제2차 세계대전은 명칭과 달리 유럽에서만 전개되었지만, 이제 태평양전쟁의 발발로 명실상부한 세계대전이 되었다.

개전 초기 6개월 동안 일본군은 미국을 밀어붙이며 남방 정책을 전개해 상당한 전과를 올렸다. 인도차이나는 물론 필리핀, 인도네시아를 순식간에 점령했고, 서쪽으로는 미얀마, 남쪽으로는 태평양 중부의 제도들에까지 이르는 광대한 영역을 손에 넣었다.

그러나 미국은 진주만 기습의 충격에서 벗어나면서 서서히 반격을 개시했다. 1942년 6월, 태평양 중부의 미드웨이에서 벌어진 해전에서 미군은 일본의 주력함대를 격파하고 태평양의 제해권(制海權)을 되찾았다. 일본은 이때부터 밀리기 시작하다가 1943년 2월에 육군이 진출해 있는 최남단의 섬인 솔로몬 제도의 과달카날에서 치명상을 입었다. 마침 같은 달 유럽 전선에서도 독일이 소련에 결정적인 패배를 당해 세계적으로 전황이 역전되었다. 이윽고 일본군은 교착 상태에 있던 중국 전선에서도 밀려나기 시작했다.

1944년 여름부터는 사이판을 점령한 미군이 폭격기로 일본 본토 공습을 시작했다. 일본 전국의 도시 주민들이 밤마다 무차별 폭격을 당하는 상황에서도 정부는 여전히 전쟁을 독려하느라 여념이 없었다. 사실상 전황이 완전히 기울었다. 세계대전을 일으킨 독일마저 1945년 5월에 항복했으나 일본은 끈질기게 버텼다.

1945년 8월, 미국은 일본에 극약 처방을 하기로 결정했다. 8월 6일, 미군 폭격기 B-29는 일본 본토에 수없이 투하한 여느 폭탄이 아닌 새로운 폭탄을 탑재하고 일본으로 날아가 히로시마에 투하했다. 바로 원자폭탄이었다. 사흘 후에는 나가사키에도 원자폭탄이 투하되었다. 당시까지 만들어진 모든 원자폭탄이 사흘 간격으로 일본에 투하된 것이었다. 나가사키에 투하되던 날 소련이 참전을 선언하고 극동 전선에 적군(赤軍)을 투입했다.

끈질긴 일본 군국주의도 더 이상은 버틸 수 없었다. 결국 일본은 1945년 8월 15일에 천황의 대국민 방송을 통해 항복을 선언했다. 다음 달 2일에는 미국 전함 미주리호의 함상에서 항복 문서에 정식으로 조인했다. 이로써 100년 남짓한 기간 동안 눈부신 도약을 보였던 ‘제국주의 일본호’는 침몰했다.

19세기 중반 250년의 쇄국을 깨고 개국한 이래 일본은 초고속 성장을 거듭했다. 문호를 연 지 20년 만에 제국주의의 대열에 올랐고, 다시 20년 뒤에는 전통의 강국 청을 물리쳤다. 10년 뒤에는 제국주의 열강의 하나인 러시아를 이겼고, 또 10년 뒤에는 세계 5강에 올랐다. 다시 20년 뒤에는 중국 대륙을 침략했고, 마지막으로 세계 최강 미국을 상대로 세계 제패에 나섰다. 군사 부문에 국한되기는 했으나 인류 역사상 이처럼 짧은 기간에 이처럼 화려한 성장을 보인 나라는 없었다.

그러나 그 과정에서 일본은 ‘급행료’를 톡톡히 치러야 했다. 동북아시아 전역을 전쟁으로 몰아넣었고, 이웃 나라들에 막심한 피해를 주었다. 결국에는 스스로도 비참한 패전을 겪었고 자존심에 커다란 상처를 입었다. 어쩌면 모든 성장의 절차들을 전쟁으로 통과했고 결국 전쟁으로 무너진 군국주의야말로 일본식 제국주의, 동양식 제국주의의 최종적 귀착점이었는지도 모른다.

▲ 일본식 제국주의의 결론 도쿄에 정박한 미국 전함 미주리호의 함상에서 일본 측 대표가 항복문서에 서명하고 있다. 이것이 바로 일본식 제국주의, 군국주의의 결론이었다. 앞에서 지켜보는 사람은 미국의 맥아더다.

정치와 경제의 부조화

경제에 대해서는 성장과 발전이라는 말을 쓸 수 있으나 정치는그렇지 않다. 정치는 경제를 담아내는 그릇과 같은 것이기 때문에, 경제의 변화에 따라 달라지기는 해도 그것을 성장이나 발전이라고 말할 수는 없다. 정치의 목적은 성장과 발전을 추구하는 게 아니라 끊임없이 변화하는 경제와 조화를 이루는 데 있다(예를 들어 자본주의 시대에 팽창한 경제를 봉건제의 정치로 감당할 수는 없다).

그래서 경제는 자연스럽게 변화하는 데 반해 정치는 다소 인위적으로 진행된다. 이 점에서 서양사와 동양사는 차이를 보인다. 동양의 역사에서도 경제는 꾸준히 성장하고 발전했지만, 정치는 경제와 조화를 이루기는커녕 어긋나고 충돌하는 경우가 많았다.

그 점을 잘 보여주는 예가 일본의 역사다. 일본은 1868년의 메이지 유신(明治維新)으로 급속한 근대화와 경제성장을 이루었다. 그래서 마치 정치가 사회 발전의 주도적인 역할을 한 것처럼 여겨지지만, 사실 유신의 빛나는 성과의 배후에는 경제적 토대가 있었다. 17세기 에도 시대 이래로 평화와 안정 속에서 일본은 인구가 늘고 경제가 번영을 누렸다. 그런 기틀이 없었다면 바쿠후가 타도되지도 않았을 테고 유신 자체도 불가능했을 것이다.

유신의 성과를 최종적으로 말아먹은 것은 정치였다. (제국주의적 침략의 부도덕을 논외로 한다면) 일본은 한반도를 차지하고 중국을 반식민지 상태로 몰아넣음으로써 세계적인 강국으로 부상했다. 그러나 그렇게 얻은 힘을 가지고 아시아를 제패하려다가 결국 패망하고 말았는데, 그 원인은 정치에 있었다. 군부가 정부를 대신하는 전형적인 군국주의 정치의 필연적인 결과였던 것이다.

경제와 달리 정치는 오랜 역사를 거치며 형성되는 것이기 때문에 쉽게 개혁되지 않는다. 그런 정치의 속성에 내재한 문제점은 전후 일본의 현대사에서도 확연히 드러난다.

일본은 입헌군주국이기 때문에 의회 선거에서 최대 의석을 확보한 정당이 내각을 구성해 정치를 담당한다. 그런데 1947년 총선거로 첫 내각이 구성된 이래 1990년까지 무려 스무 번에 가까운 내각 교체가 있었다. 평균 수명이 2년밖에 안 되는 셈이다. 심지어 1989~1990년에는 불과 1년여 만에 내각이 세 차례나 교체되는 기록을 세웠다.

내각 교체(공화국으로 치면 정권 교체에 해당한다)의 원인도 정책의 실패보다는 부패, 뇌물, 독직, 스캔들 등 후진적인 정치 문화에 있는 경우가 대부분이었다. 게다가 새 내각이 구성되는 과정도 파벌과 우두머리에 따라 정치인들이 이합집산하는 구태에서 벗어나지 못했다. 멀리 보면 바쿠후 시대의 정치나 유신 이후의 천황제 정치와 별로 달라진 게 없다. 중국의 경우 사회주의를 표방하면서도 왕조시대의 유산을 버리지 못하듯이, 일본도 형식상으로는 의회민주주의 제도를 취하고 있지만 실제로는 오랜 왕조시대의 그늘에서 벗어나지 못하고 있는 것이다【오늘날 동양 국가들의 공화정이나 의회 민주주의가 대부분 그렇다. 현대 정치제도는 서구에서 오랜 역사를 통해 탄생하고 발달한 것인데, 동양 사회는 그런 역사가 부재한 상태에서 제도만 도입했으니 처음부터 몸에 딱 맞기를 기대하기는 힘들 것이다. 서구의 정치제도가 아예 동양의 신체에 맞지 않는지, 아니면 시간이 지나고 역사가 쌓이면 맞게 될지는 아직 확실히 판단할 수 없는 문제다】.

그럼에도 불구하고 일본의 경제는 전후 패전의 충격을 딛고 눈부신 성장률을 보였다. 특히 경제 복구에 나선 초기에 한국전쟁이 터진 것은 일본 경제에 중요한 도약의 계기를 제공했다. 전쟁을 주도한 미국과 국제연합군이 전쟁에 필요한 물자와 서비스를 일본에서 조달했기 때문이다. 일본의 외환 보유고는 한국전쟁 전 2억여 달러에 불과했으나 3년 뒤 전쟁이 끝났을 때는 무려 다섯 배로 치솟았다. 이 자본은 일본이 단순히 전후 복구에 그치지 않고 세계 경제의 호황기인 1960년대에 경제 강국으로 발돋움하는 데 결정적으로 기여했다. 한국전쟁이 끝난 1950년대 중반부터 1970년대 초까지 20여 년 동안 일본 경제가 연평균 10퍼센트 이상의 고도성장을 기록한 데는 그런 배경이 있었다.

1970년대 중반부터 일본은 세계적인 경제 대국의 반열에 올랐다. 일본의 자동차와 전자 제품은 세계 시장에서 대성공을 거두었고, 남아도는 돈을 주체하지 못한 일본 기업들은 미국의 유수한 기업들을 사들일 정도로 호기를 부렸다. 그러나 몸집이 불어난 경제를 정치가 담아내지 못하는 현상은 여전했다.

세계 경제 호황기의 끝물이던 1980년대를 거치면서 일본 경제는 서서히 밑천을 드러내기 시작했다. 비대해진 경제의 흐름을 올바르게 인도하려면 무엇보다 금융 정책이 뒷받침되어야 한다. 그러나 눈부신 실물경제의 성장에 취한 정치권은 경제의 변화를 따라가지 못하고 (혹은 경제성장이 영원하리라고 믿고) 낡은 체제를 고수했다.

1990년대에 접어들면서 일본 경제는 끝도 없이 추락하기 시작했다. 발목을 잡은 것은 부동산과 주식이었다. 은행이 부동산을 담보로 잡고 자금을 대출하는 전근대적 관행, 자본 투자를 곧 주식 투자로 인식하는 잘못된 투자 문화는 부동산과 주식의 가격이 폭락하자 곧바로 위기를 맞았다. 그동안 하늘 모르고 치솟던 부동산과 주식이 거품이라는 사실이 드러나면서 일본 경제는 거품경제(bubble economy)【거품경제는 18세기 초 영국의 경험에서 나온 용어다. 당시 해상무역을 하고 있던 남해회사(South Sea Company)가 재정 위기를 맞자 주식을 남발해 해결하려다가 투기 과열과 주식시장의 대혼란을 낳은 사건에서 비롯되었다. 오늘날에는 금융이 실물경제와 유리되어 경제 혼란이 발생할 수 있는 경제구조를 가리키는 의미로 사용된다】라는 수치스러운 별명을 얻었다.

불황이나 경제 위기라는 말은 경제만을 가리키는 듯하지만, 실은 정치가 경제에 맞추어 변화하지 않은 게 근본 원인이다(한 예로, 금리는 경제 용어지만 금리를 결정하는 것은 정치권의 경제 ‘정책’이다). 고도로 발전한 실물경제에 맞지 않게 취약한 일본의 금융 기반은 경제 자체의 문제라기보다 경제와 정치가 연동된 문제다. 또한 정치는 역사적으로 형성되는 것이기 때문에 그것은 역사의 문제이기도 하다.

오늘날 세계는 첨단의 시대를 맞고 있지만 의외로 첨단은 역사와 통한다. 역사에는 생략이 없으므로 비약이나 도약이 없다. 그러나 지름길은 있다. 향후 일본이 어떤 방향으로 나아갈지는 확실히 알 수 없지만, 지름길을 발견한다면 역사를 귀중한 동력으로 삼을 수 있을 것이고, 그러지 못한다면 역사는 계속 일본의 발목을 잡을 것이다.

인용

'역사&절기 > 세계사' 카테고리의 다른 글

| 남경태 - 종횡무진 동양사 목차 (0) | 2021.06.09 |

|---|---|

| 종횡무진 동양사 - 에필로그 (0) | 2021.06.04 |

| 종횡무진 동양사 - 3부 섞임, 8장 외부에서 온 인도의 통일 (0) | 2021.06.04 |

| 종횡무진 동양사 - 3부 섞임, 7장 중국의 화려한 시작과 비참한 종말 (0) | 2021.06.04 |

| 종횡무진 동양사 - 2부 자람, 6장 군국주의로 치닫는 일본 (0) | 2021.06.03 |