8. 조선후기(朝鮮後期)의 황량(荒凉)과 조선시(朝鮮詩)의 자각(自覺)

임진왜란(壬辰倭亂)과 병자호란(丙子胡亂)은 시단까지도 황량하게 하였다. 흔히 천하가 어지러울 때 인물이 배출된다고 하지만, 목릉성세(穆陵盛世)의 풍요는 오로지 전 시대의 안정에 힘입은 결과이며 병란 때문에 인물이 쏟아져 나온 것은 결코 아니다.

이후 숙종(肅宗)대에 이르는 70여년간의 시단은 문자 그대로 황량과 적막만이 있을 뿐이다. 다만 정두경(鄭斗卿)과 이민구(李敏求)가 적막에서 일어나 우뚝하게 시단을 돋보이게 하였다. 숙종대에 이르러 모처럼 태평성세를 구가하는 안정을 되찾았지만 정치 내부에서 불붙기 시작한 당론(黨論)의 가열로 사림(士林)은 빛을 잃고 소단(騷壇)은 다시 산림(山林) 속으로 자복(雌伏)하게 된다.

그러나 조선 왕조 건국으로부터 300년을 지나면서, 지금까지 사대부 반열에 참여하지 못한 중간계층의 시인들이 등장하여 혹은 개별적으로 혹은 집단적으로 그들만이 향유할 수 있는 새로운 시세계를 이룩하고 있었으며, 한편으로는 당시의 정치참여 세력과 일정한 거리를 두면서 산림에서 시업(詩業)에만 침잠한 일부 사대부 시인들에 의하여 조선시의 진경(眞境)을 보여주는 이른바 진시운동(眞詩運動)이 일어나기 시작한다. 인왕산(仁旺山)과 북악산(北嶽山) 사이의 산록에 시단을 만들고 새로운 시를 써야 한다고 다짐하는 일군의 시인들이 모여들면서 조선후기 시단에 새로운 기풍을 일으키기 시작한 것이 그것이다. 이들이 함께 모인 곳을 진시운동(眞詩運動)이라 부르기도 하고, 이 새로운 시세계의 지향을 모색하는 움직임을 진시운동(眞詩運動)이라 이름 붙이기도 한다. 이러한 움직임은 김창협(金昌協)과 김창흡(金昌翕) 형제가 중심이 되고, 이들의 문하에서 이병연(李秉淵)ㆍ김시민(金時敏)ㆍ유척기(兪拓基)ㆍ홍세태(洪世泰) 등이 호응하여 조선후기 시단에 참신한 충격을 던져 주었다.

그런가 하면 낭만적인 악부시 풍으로 비범한 시작(詩作)을 시범한 신유한(申維翰)ㆍ최성대(崔成大)ㆍ신광수(申光洙)ㆍ홍양호(洪良浩)ㆍ이학규(李學逵) 등 기속시인(紀俗詩人)의 등장도 이 시기 문학사에서 중요한 사실로 기록되어야 할 것이다. 이른바 후사가(後四家) 가운데서도 이덕무(李德懋)ㆍ박제가(朴齊家)ㆍ유득공(柳得恭) 등이 젊은 시절의 정열로써 이룩한 죽지사(竹枝詞) 등의 풍류시(風流詩)는 서류출신(庶流出身)의 이들만이 향유할 수 있는 독자적인 시세계의 중요한 부분이 되고 있다. 시(詩)ㆍ서(書)ㆍ화(畵) 삼절(三絶)로도 이름 높은 신위(申緯)의 시는 천정만상(千情萬狀)이 자유자재로 표현되어 조선조 제일대가로 불리기도 하였거니와 민족의 애환을 시로써 노래한 대표적인 시인이기도 하다. 소식(蘇軾) 특히 사숙하였지마는 그가 이룩한 독특한 시체(詩體) 때문에 그의 시는 흔히 변조(變調)라는 비평을 받기도 한다.

이로써 보면 조선후기는 사대부의 시업이 침체해진 반면에 위항시인(委巷詩人)의 진출이 두드러지게 나타난 시기로 특징지어질 수 있다. 홍세태(洪世泰)의 『해동유주(海東遺珠)』를 필두로 위항시인의 시집인 『소대풍요(昭代風謠)』ㆍ『풍요속선(風謠續選)』ㆍ『풍요삼선(風謠三選)』이 60년 간격으로 간행되어 그들의 이름을 후세에까지 전하려는 위항인의 피맺힌 소망이 이들 시집 속에 응결되고 있기 때문이다.

대체로 시작의 수준에 있어서는 사대부의 그것에 미치지 못하지만 이 가운데서도 조수삼(趙秀三)ㆍ이상적(李尙迪)ㆍ정지윤(鄭芝潤)ㆍ현기(玄錡)ㆍ장지완(張之琬)ㆍ변종운(卞鍾運)ㆍ황오(黃五) 등의 작품은 평범과 진솔을 통하여 그들의 불평음(不平音)을 온전하게 토로할 수 있는 수준에까지 이르고 있다.

1. 시론가(詩論家)의 시업(詩業)

조선후기에 들어오면서 양난(兩亂) 이후의 황량한 시단에 전대(前代)의 시작(詩作)들을 정리하는 사업이 활발하게 진행된다. 시선집을 다시 내고, 시화를 창작하거나 기존의 시화를 모아 새로이 총집으로 발간하는 작업이 이루어졌다. 그 대표적 인물이 남용익(南龍翼)ㆍ김득신(金得臣)ㆍ홍만종(洪萬宗) 등이다. 이들은 스스로 전인(前人)들의 시작(詩作)을 수집ㆍ정리ㆍ비평하고 있지만, 그들이 생산한 시작(詩作)이 반드시 비평가의 명성에 걸맞는 것은 아니다.

남용익(南龍翼, 1628 인조6~1692 숙종18, 자 雲卿, 호 壺谷)

은 숙종년간(肅宗年間) 오랫동안 예조판서ㆍ이조판서 등을 역임하였다. 그는 시선집 『기아(箕雅)』를 편찬하는 한편, 시화비평서(詩話批評書) 『호곡시화(壺谷詩話)』를 저술하였다. 『기아(箕雅)』는 조선후기 진신간(搢紳間)에 가장 널리 읽힌 시선집으로, 신라말의 최치원(崔致遠)에서 조선조 현종(顯宗) 때의 김석주(金錫冑) 등에 이르기까지 497가(家)의 각체시(各體詩)를 선집(選輯)한 것이다. 선시(選詩)에 있어서는 근체(近體) 율시(律詩)를 위주로 하고 있어 고시(古詩)와 배율(排律)이 상대적으로 적게 선발되고 있으며, 잡시(雜詩)는 전혀 고려하지 않았다. 선관(選觀)에 있어서도 찬자(撰者)의 주관을 억제하고 시대의 풍상(風尙)과 시가(詩家)의 소장(所長)을 있는 그대로 인정하는 태도를 보였다.

그는 급작(急作)에 뛰어난 솜씨를 보였으며, 또한 강운(强韻)으로도 시를 제작하는 솜씨를 보여 이경석(李景奭)에게 인정을 받았다고 했다[壺谷南判書龍翼, 詩才敏速, 且善押强韻, 一日往見白軒相公, 相公指硯滴呼韻, 使賦詩, 壺谷隨字應口卽對曰云云, 相公大加稱賞 『수촌만록(水村漫錄)』].

그의 시가 김수항(金壽恒)보다 낫다는 평가를 세인들로부터 받을 수 있었던 것도 이 때문인지 모른다[南與金久之壽恒, 才華齊名, 而應卒敏速, 人以南爲優. 『종남총지(終南叢志)』].

그래서 그는 그의 급작(急作)의 저력으로 고시(古詩)와 배율(排律)에서 수십운(數十韻) 수백운(數百韻)을 일필(一筆)에 구사하는 장편(長篇)의 능력을 과시했다. 여기서는 그의 교유 중에서도 특히 김득신(金得臣)에게 준 「여김백곡득신(與金柏谷得臣)」을 보기로 한다.

김득신(金得臣)의 「여김백곡득신(與金柏谷得臣)」은 다음과 같다.

| 客散西原路 雲屯上黨城 | 나그네는 서원길에서 흩어지는데, 구름은 상당성에 모여 있네. |

| 西風吹落葉 歸馬踏秋聲 | 가을바람이 낙엽을 날려, 돌아가는 말이 가을 소리 밟으며 간다. |

청주(淸州)에서 김득신(金得臣)과 헤어지며 그에게 준 증별시이다. 기구(起句)와 승구(承句)에서 청주(淸州)의 옛 이름인 서원과 상당성을 거듭 사용하여 일견 말이 중복된 듯한 느낌을 주지만, 이별과 계절의 정취를 소리로 그려낸 솜씨는 당시(唐詩)의 맑은 격조를 느끼게 해 준다.

김득신(金得臣, 1604 선조37~1684 숙종10, 자 子公, 호 柏谷)

은 시화서(詩話書) 『종남총지(終南叢志)』를 저술한 시론가이며 시인이다.

그는 정두경(鄭斗卿)ㆍ임유후(任有後)ㆍ홍석기(洪錫箕)ㆍ홍만종(洪萬宗) 등 당대의 시인들과 망년의 사귐을 맺었다. 그가 교유했던 이들이 대체로 당시(唐詩)를 숭상하였거니와 그 자신도 또한 당풍(唐風)에 경도하고 있었기 때문에 남의 시를 평할 때의 기준이 당시에 있었던 것은 물론이다.

그는 타고난 천재로 시를 쓴 시인이기보다 후천적인 단련으로 좋은 시를 남긴 시인으로 알려져 있다. 「독수기(讀數記)」에서 「백이전(伯夷傳)」을 일억독(一億讀)했다고 하고 자신의 서재를 ‘억만재(億萬齋)’라 이름 붙였다 하거니와, 그를 곁에서 본 홍만종(洪萬宗)도 서슴없이 그의 재질이 노둔하다고 『소화시평(小華詩評)』 권하 84에서 증언하였다[金栢谷得臣, 才稟甚魯, 多讀築址, 由鈍而銳].

그러나 그는 이를 극복하기 위하여 평생 시업(詩業)에 정진하였으며, 꾸미고 단련하는 일에 힘썼다[金柏谷得臣平生工詩, 雕琢肝腎, 一字千鍊, 必欲工絶. 『수촌만록(水村漫錄)』].

이렇게 하여 그의 시는 『소화시평(小華詩評)』 권하 84에선 “매우 당시와 핍진하다[極逼唐家]”라 했고, 『수촌만록(水村漫錄)』에선 “어찌 당나라 시인에게 사양하리오[何讓唐人]?”이라 했으며, 『동시화(東詩話)』에선 “모두 당나라 시인의 기풍과 격조가 있다[皆有唐人氣調].”라고 하여 높은 평가를 받을 수 있었다. 그의 시작(詩作) 가운데서도 특히 「전가(田家)」(五絶)와 「목천도중(木川途中)」(七絶)이 대표작으로 꼽힌다.

| 籬弊翁嗔狗 呼童早閉門 | 울타리 무너져 늙은이가 개를 꾸짖으며, 아이 불러 일찍 문을 닫게 하네. |

| 昨夜雪中跡 分明虎過村 | 어젯밤 눈 속에 발자욱 보니, 분명히 호랑이가 마을을 지났으리라. |

『백곡집(柏谷集)』에는 위와 같이 기록하고 있으나, 『대동시선』에는 전구(轉句)와 결구(結句)의 ‘작야(昨夜)’와 ‘분명(分明)’의 자리가 서로 바뀌어 “분명설중적 작야호과촌(分明雪中跡, 昨夜虎過村)”으로 되어 있다.

이 작품은 측기식(仄起式)으로 되어 있으므로 근체(近體) 율격(律格)에서 보면 『대동시선』의 기록이 옳다. 임방(任埅)은 『수촌만록(水村漫錄)』에서 이 시와 손필대(孫必大)의 「전가(田家)」를 비교하고, 시골의 풍경을 있는 그대로 핍진하게 그렸다는 점에서 김득신의 시가 더 나으며 아마도 김득신의 시 가운데서도 가장 훌륭한 시일 것이라 칭찬하였다[孫必大田家詩云: ‘日暮罷鋤歸, 稚子迎門語. 東家不愼牛, 齕盡溪邊黍’ 金柏谷得臣亦有田家詩云: ‘籬弊翁嗔狗 呼童早閉門, 昨夜雪中跡 分明虎過村兩’ 兩作俱絶佳, 莫上莫下, 睡村李子三謂余曰: “柏谷絶句, 世以爲古木寒烟雲 爲絶唱,” 而余則曰: “籬弊翁嗔狗爲勝, 以其模寫情境逼眞故也.” 子三之言信然.].

전인(前人)들의 평가에서처럼 공을 들인 흔적은 역력하지만, 드날림이 없는 아쉬움은 어찌하지 못한다.

강백년(姜栢年, 1603 선조36~1681 숙종7, 자 叔久, 호 雪峰)

은 특별한 시론(詩論)을 남기지는 않았지만, 정두경(鄭斗卿)ㆍ김득신(金得臣) 등과 종유하며 당시풍의 아름다운 시편을 많이 남겼다. 「금강도중(金剛道中)」을 보인다.

| 百里無人響 山深但鳥啼 | 백리를 지나도록 사람 말 들리지 않고 산이 깊어 다만 새 소리만 들리네. |

| 逢僧問前路 僧去路還迷 | 중을 만나 갈 길을 물어 보았지만 중 떠나자 길이 다시 혼미해지네.. |

이 시를 정두경(鄭斗卿)에게 보이자, 정두경(鄭斗卿)은 승구(承句)의 단(但)을 산(山)자로 바꾸면 더욱 좋을 것이라는 의견을 제시하였고, 이에 강백년도 동의하였다고 한다. 그러나 김득신(金得臣)은 이에 동의하지 않았다[[姜叔久栢年 金剛山道中詩曰 百里無人響 山深但鳥啼 逢僧問前路 僧去路還迷 世或傳 叔久甞以此作 誦告於東溟鄭君平 君平稱善 仍曰 但字改以山字 則尤佳 叔久歎服云 余意 此詩佳處 只在於但之一字 若改以山字 則一篇精神 都沒了 且但鳥啼三字 出自唐詩 君平豈點金成鐵耶 決知傳者妄耳 知此者 可與言詩 不知者 擯於談詩之席矣 『종남총지(終南叢志)』 27]].

홍만종(洪萬宗)은 이 시를 『시평보유(詩評補遺)』에 뽑아 싣고 “시인의 아름다운 작품이다[詞人佳品]라고 평가하였다. 당시(唐詩)의 평범을 실감케 하는 작품이다.

홍만종(洪萬宗, 1643 인조21 ~1725 영조1, 자 于海, 호 玄默子)

은 정두경(鄭斗卿)에게 시를 배웠고, 김득신(金得臣)과 망년의 사귐을 가진 인물이다. 그는 명문가에서 태어나 어릴 때부터 재주가 뛰어나다는 평가를 받았지만, 건강이 좋지 않아 과거에 뜻을 두지 않고 저술활동에 주력하여 『해동이적(海東異蹟)』(24세), 『소화시평(小華詩評)』(33세), 『순오지(旬五志)』(36세), 『시평보유(詩評補遺)』(49세), 『동국역대총목(東國歷代總目)』(63세), 『증보역대총목(增補歷代總目)」(64세), 『시화총림(詩話叢林)』(70세), 『명엽지해(蓂葉志諧)」(미상) 등을 남기고 있다.

이 중 『소화시평(小華詩評)』ㆍ『시평보유(詩評補遺)』ㆍ『시화총림(詩話叢林)』 등은 각각 우리나라 비평사에서 중요한 의미를 남기고 있다. 특히 『소화시평(小華詩評)』은 홍만종(洪萬宗) 당대까지의 우리나라 한시의 대표작을 뽑은 선집인 동시에 엄정한 비평서로, 역대의 시화서 가운데서 가장 많은 이본(異本)을 갖고 있다. 『시평보유(詩評補遺)』는 『소화시평(小華詩評)』 보유(補遺)라는 성격을 갖고 있으며, 『시화총림(詩話叢林)』은 당대까지의 우리나라 시화서를 집대성한 시화집(詩話集)이다.

홍만종(洪萬宗)은 스승 정두경(鄭斗卿)과 김득신(金得臣)ㆍ임유후(林有後)ㆍ홍석기(洪錫箕) 등의 선배를 좇아 당시(唐詩)를 배웠기 때문에 그 자신의 詩作에서도 당시풍에 경도된 작품을 남겼다.

| 彼美採蓮女 繫舟橫塘渚 | 저 아름다운 연밥 따는 아가씨, 횡당 물가에 배 매어 놓았네. |

| 羞見馬上郞 笑入荷花去 | 말 탄 사내가 보기 부끄러워, 웃으며 연꽃 속으로 들어 가버리네. |

이백(李白)의 「월녀사(越女詞)」에 “耶溪採蓮女, 見客棹歌回, 笑入荷花去, 佯羞不出來”라 한 것과 의경이 비슷하여 당대(唐代) 의고악부(擬古樂府)와 크게 다른 것이 없는 작품이다.

김득신(金得臣)은 『종남총지(終南叢志)』 37에서 이 시에 대하여, 이는 홍만종(洪萬宗)이 그의 스승 정두경(鄭斗卿)의 시풍을 그대로 배운 것이라 했으며, 정두경(鄭斗卿) 자신도 이 작품을 보고 성당(盛唐)의 시와 비슷하므로 내 마땅히 의발을 전할 것이라 했다고 소개한 바 있다[太官洪萬宗早病廢讀, 不能專工, 而從東溟鄭君平學, 故其詩薰芳染彩, 格調淸峻. 採蓮曲詩曰: ‘彼美採蓮女, 繫舟橫塘渚. 羞見馬上郎, 笑人荷花去.’ 君平見之曰: “此盛唐語也. 吾當傳衣鉢於汝也.”].

역대의 시작(詩作) 중에는 악부제(樂府題)의 채련곡(採蓮曲)으로 사랑을 노래한 것이 흔하게 보이지만 조선 후기에 제작된 채련곡(採蓮曲) 중에는 염정(艷情)의 농도가 짙은 것이 많다.

2. 백악시단(白嶽詩壇)과 진시운동(眞詩運動)

17세기 후반에 접어들면서 인왕산(仁旺山)과 북악산(北嶽山) 사이의 산록(山麓, 壯洞)에 시단(詩壇)을 만들고, 새로운 시를 써야 한다고 다짐하는 일군의 시인들이 모여 들면서, 조선후기 시단에 새로운 기풍이 일기 시작했다. 이들이 함께 모인 곳을 백악시단(白嶽詩壇)이라 부르기도 하고 이 새로운 시세계의 지향을 모색하는 움직임을 ‘시운동(詩運動)’이라 이름을 붙이기도 한다.

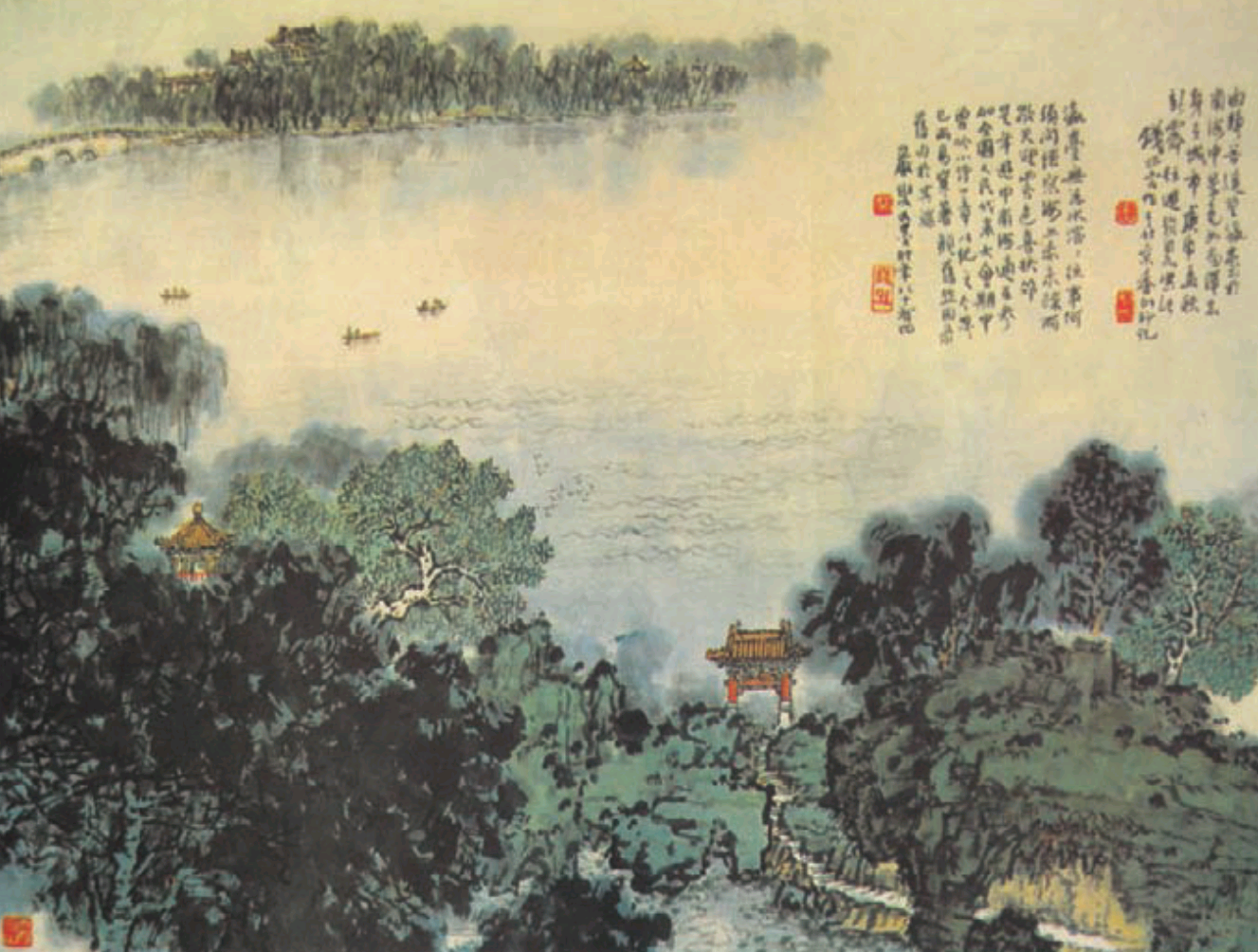

이러한 움직임은 김창협(金昌協)과 김창흡(金昌翕) 형제가 중심이 되고, 이들의 문하에서 이병연(李秉淵)ㆍ이하곤(李夏坤)ㆍ김시민(金時敏)ㆍ김시보(金時保)ㆍ유척기(兪拓基)ㆍ홍세태(洪世泰) 등이 호응하여 조선후기 소단(騷壇)에 참신한 충격을 던져주었다. 이와 때를 같이 하여 화단(畵壇)에서도 겸재(謙齋) 정선(鄭敾)ㆍ관아재(觀我齋) 조영우(趙榮祐)과 같은 화가들이 이들과 교유(交遊)하면서 진경화(眞境畵)의 세계를 구축하여 조선후기 화단에 새로운 영역을 개척하게 된다.

성정(性情)의 발로에 따라 시를 써야 한다는 유가(儒家)의 상식을 뛰어 넘어 이들은 그들 주변에 있는 자연, 인물, 풍속을 있는 그대로 표현해야 한다고 주장하였다. 때문에 이들에게는 대상 그 자체가 중요할 뿐, 계획된 의도나 꾸밈과 같은 것은 고려하지 않았으며 형(形)과 신(神)이 하나로 어울어지는 시세계를 이상적인 경지로 생각했다. 그래서 이들은 ‘진시(眞詩)’, ‘성정(性情)’의 시(詩), ‘천기(天機)’ 등을 강조하면서 당시(當時)의 풍상(風尙)을 강력하게 비판하였다.

이러한 주장과 실천은 결과적으로 조선중기의 당시풍(唐詩風)이후 송시(宋詩)의 세계에 복귀 또는 근접(近接)한 것으로 보일 수도 있지만, 그러나 이들의 이러한 노력은 이때까지의 속상(俗尙)을 거부하고 진정한 조선시(朝鮮詩)가 어떤 것인가를 훌륭하게 실험하고 있었으므로 그 성과 역시 중요하게 평가받아야 할 것이다.

김창협(金昌協, 1651 효종 1 ~1708 숙종4, 자 仲和, 호 農巖)

은 경술(經術)과 문학(文章)이 양미(兩美)하기로 퇴계(退溪) 이후 처음이라 꼽히는 문인이다.

그의 학문은 이이(李珥), 김장생(金長生), 송시열(宋時烈)의 학통을 이으면서 다음 시대 서울 중심의 노론계(老論系) 문인들 사이에서 일어난 북학사상(北學思想)을 앞에서 창도하였다. 그는 고문(古文)에 특히 뛰어난 솜씨를 보여 전아(典雅)한 그의 문장과 박지원(朴趾源)의 웅혼(雄渾)한 문장이 일시(一時)에 쌍벽(雙壁)을 이루었으며, 소단(騷壇)에서도 그는 조선 후기에 새롭게 대두된 진시운동(眞詩運動)에 단초를 열었으며, 특히 그가 개진한 천기론적(天氣論的) 시론(詩論)은 그의 아우 김창흡(金昌翕), 그리고 그의 문하(門下)와 위항시인(委巷詩人)들에게까지도 크게 영향을 끼쳤다

전아(典雅)한 문장에 걸맞게 그의 시편도 말이 맑고 격이 높다는 것이 정평(定評)이다. 대체로 사장(詞章)은 허실(虛實)이 상반(相半)되기 일쑤여서, 학문이 높은 학자들은 이를 여기(餘技)의 것으로 치부하고 만다. 농암(農巖)의 경우도 물론 이에서 예외는 아니다. 시문이 전아하다든가 웅혼하다고 하는 것은 작자의 개성(個性)에 따르는 것으로 알려지고 있지만, 농암(農巖)의 문장이 전아하다던가 시의 말이 맑다고 하는 것은 그의 학자적인 체질과 무관하지 않다. 전아(典雅)는 법도(法度)를 소중히 하는 속성을 가지고 있으므로 허구가 거세되어야 하는 학자들의 문학세계에서 ‘웅혼(雄渾)’이란 사실상 기대할 수 없다.

그의 대표각으로 꼽히는 「종성객관(鍾城客館)」과 「강행(江行)」을 보면 그 해답도 쉽게 찾을 수 있을 것이다.

다음은 김창협(金昌協)의 「종성객관(鍾城客館)」이다.

| 愁州城外野茫茫 | 수주성 밖 들판은 아득하기만 하고, |

| 磧草連天落日黃 | 모래벌 풀 하늘에 닿는 곳 붉게 노을이 진다. |

| 客路已臨胡地盡 | 나그네길 이미 오랑캐땅에서 끝나니 |

| 鄕心直共暮雲長 | 고향생각은 저물녘 구름과 함께 길어진다. |

| 烽傳遠火明孤戍 | 봉화불 저 먼 데까지 외로운 성을 비추고 |

| 江湧寒波下大荒 | 강에는 찬물결 넘실넘실 큰 벌판으로 흘러내린다. |

| 不恨樓笳侵曉夢 | 누대의 젓대소리 새벽 꿈 깨우는 것 탓하지 않나니 |

| 歸魂元自阻關梁 | 고향으로 돌아가고픈 마음 원래 관문에서 막히는 것을. |

어는 종성의 고호(古號)다. 종성은 북변(北邊) 가운데서도 우리나라가 끝나는 곳이다. 이 작품은 그가 35세 되던 해 함경북도 병마평사(兵馬評事)로 나갔을 때 쓴 것으로 보인다. 종성의 경물(景物)과, 우리나라 취북단(最北端)에 와 있는 나그네의 심회를 꾸밈없이 그려낸 작품이다. 변방의 경물과 고향 그리는 정회가 반복 교차되고 있지만 이야말로 실경(實景)과 진정(眞情) 그대로다.

다음에 보이는 김창협(金昌協)의 「강행(江行)」 역시 그러하다.

| 蒹葭片片露華盈 | 갈대잎 마디마다 이슬꽃이 맺혔는데 |

| 蓬屋秋風一夜生 | 초옥(草屋)에 가을바람 온 밤 내 분다. |

| 臥遡淸江三千里 | 누운 채 맑은 강 삼천리를 거슬러 오르노라니 |

| 月明柔櫓夢中聲 | 달 아래 은은한 노젓는 소리 꿈결에 들린다. |

가을 밤, 배로 강을 거슬러 오르는 정경이 한 폭의 그림을 연상케 한다. 흥치(興致)가 쉽게 개입함직한 분위기이지만 강행(江行)을 직접 체험하고 있는 작자 자신의 시작(詩作)답지 않다. 오히려 멀리서 바라본 관망자의 노래로 착각케 한다.

『대동시선(大東詩選)』 권5 『농암집(農巖集)』에는 「팔월십오나주소강범행수십리내박안야이과반의(八月十五拏舟溯江凡行數十里乃泊岸夜已過半矣)」 제2수로 되어 있고 ‘편편(片片)’이 ‘안안(岸岸)’으로, ‘蓬’이 ‘篷으’로, ‘천리(千里)’가 ‘십리(十里)’로 되어 있다.

김창흡(金昌翕, 1653 효종4~1722 경종2, 자 子益, 호 三淵)

은 문보다는 시에 뛰어나 형 김창협(金昌協)의 문장과 병칭되기도 한다. 홍만종(洪萬宗)이 『시평보유(詩評補遺)』 하편(下篇)에서 “삼연 김창흡은 과거시험 공부를 일삼지 않고 시재로 세상에 이름이 나 이따금 흥을 붙여 지은 작품이 격조가 높고 마음이 깊어 남들이 도달할 수 없다[金昌翕三淵, 不事科業, 以詩名於世, 時時寓興之作, 格高心玄, 人莫能及].”라 한 그대로, 삼연(三淵)의 일생은 시로 시작해서 시로 끝났다고 해도 좋을 것이다.

특히 삼연(三淵)은 새로운 이론과 창작의 실천을 통하여 18세기 시단에 활력과 변화를 제공하였다. 이러한 삼연(三淵)을 지지하는 많은 작가들에 의하여 이후 그는 이 시기 시단의 맹주로 기록되기도 하였다. “삼연(三淵)이 문호를 따로 열어 조선에 새로운 분위기가 일어났다[三淵別門戶, 左海新鼓吹. 洪愼猷, 『白華子ㆍ哀朴矩軒)』.”고 한 홍신유(洪愼猷)의 지적도 그러한 것 중의 하나다.

특히 그의 시에 대해서는 정약용(丁若鏞)이 “붓을 휘둘러 천만언을 지으니, 산수(山水)의 기운이 지면(紙面)에 떨어지네[縱筆千萬言, 煙霞落紙面. 『與猶堂全書』 권2, 「古詩二十四首) 제11수].”라고 읊었듯이 산수기행시가 압권인 것으로 알려져 있지만, 이러한 산수시(山水詩)에의 몰입(沒入)은 중년 이후의 일이며 젊은 시절의 삼연(三淵)은 시경(詩經)ㆍ초사(楚辭)를 비롯하여 한위(漢魏)ㆍ당송(唐宋)을 두루 섭렵하였으며 격조 높은 당시(唐詩)를 즐기는 여유도 보이었다.

김창흡(金昌翕)은 1673년 2월에 어머니의 강권으로 진사시에 급제한 뒤 과업에 뜻을 끊고 시업(詩業)에 진력하였다. 이 시기에 그는 속리산(俗離山)ㆍ백마강(白馬江)ㆍ영보정(永保亭) 등을 유람하면서 정감(情感)이 넘치는 시편(詩篇)들을 남기고 있다. 그의 대표작으로 꼽히는 「속리산(俗離山)」도 이때에 쓰여진 작품 가운데 하나다. 다음이 그것이다.

| 江南遊子不知還 | 강남 간 나그네 돌아올 줄 모르는데 |

| 古寺秋風杖屨閒 | 가을바람 부는 옛절엔 찾는 사람 한가롭다. |

| 笑別鷄龍餘興在 | 웃으며 계룡산을 떠날 때 그 홍 아직 남아 있는데 |

| 馬前猶有俗離山 | 말 앞에는 오히려 속리산이 버티고 있네. 『三淵集拾遺』 권1. |

계룡산을 나서자 눈 앞에 속리산이 펼쳐지는 공간이동의 처리 수법은 핍진한 경물의 묘사를 넘어선 흥취를 불러일으키고 있다.

그러나 김창흡(金昌翕)이 41세 되던 해 벽계(檗溪)로 이거(移居)하면서 그의 시세계는 중요한 국면의 전환을 보인다. 기사환국(己巳換局)으로 부친 문곡(文谷)이 후명(後命)을 받게 되자 그는 철저하게 정치현실과는 일정한 거리를 유지하고 있었으며 결복(闋服) 후 마침내 몸과 마음이 함께 서울을 떠나 설악산 산수 사이로 삶의 터전을 옮기게 된다. 이때부터 그의 시세계는 지금까지의 담산평수(談山評水)를 일삼던 유상(遊賞)에서 빠져나와 그의 안광(眼光)에 들어오는 경물(景物)을 통하여 그는 사물(事物)의 물성(物性)을 말하고 삶의 의미를 탐색하는 데까지 이르고 있다. 그래서 그가 선택한 시적(詩的) 소재(素材)도 심상한 사물, 풍속 및 제도, 역사 등 평범하고 일상적인 것에서 취하고 있으면서도 이것들을 통하여 그는 세태를 비판하고 사물의 본질과 삶의 진실을 말하고 있다.

이렇게 보면, 그가 애써 형사(形似)와 신정(神情)의 융합(融合)을 강조한 ‘신정(神情)’의 본색이 무엇을 말하려 함인지 짐작이 간다. 매월당(梅月堂) 김시습(金時習)과 같이 일생(一生)을 두고 시업(詩業)을 전주(專主)로 한 그였지만, 이에 이르러 그도 학자로서의 기본체질은 어찌하지 못하고 있음을 보여준다.

김창흡(金昌翕)의 시작(詩作) 중에는 만영(漫詠), 잡영(雜詠) 등의 이름으로 된 연작시가 많지만, 특히 그의 만년(晩年)에 제작된 「벽계잡영(檗溪雜詠)」과 「갈역잡영(葛驛雜詠)」은 형신(形神)의 합일(合一)을 앞세운 그의 시세계가 바로 이를 두고 이름임을 알게 해주는 작품으로 차 있다. 일정한 주제도 없이 간결한 연작형식으로 된 「벽계잡영(檗溪雜詠)」과 「갈역잡영(葛驛雜詠)」은 대상을 있는 그대로 꾸밈없이 그려내고 있으면서도 완숙해진 그의 삶과 문학의 정채(精彩)를 극히 자연스럽게 보여주고 있다.

「벽계잡영(檗溪雜詠)」부터 먼저 보인다.

| 浹旬連霧雨 稀少見星時 | 열흘동안 계속하여 안개비 내려 별을 볼 시간도 드물어졌네. |

| 院溽蒼苔産 籬欹雜卉支 | 기름진 뜨락에 푸른 이끼 돋아나고 기울어진 울타리는 잡초가 받쳐주네. |

| 蛇驕探雀鷇 燕弱挂蛛絲 | 교만한 뱀은 참새 새끼 찾고 약한 제비는 거미줄에 걸려 있네. |

| 物態供孤笑 詩成半俚辭 | 사물은 한바탕 외로운 웃음거리인데, 시가 이루어지니 태반이 속말이라네. 『三淵集』 권12. |

「벽계잡영(檗溪雜詠)」은 그의 벽계 이거(移居) 후 여러 차례에 걸쳐 제작되고 있는데, 이 작품은 그 가운데서도 그가 62세 되던 해(1714년)에 쓴 43수 중 제17수다【제목 아래 ‘갑오(甲午)’라고 창작연대를 밝히고 있다】. 삶의 주변에 널려 있는 가장 평범하고 일상적인 경물(景物)을 바라보며 형식에 구애받거나 기정(奇情)을 붙이는 일도 없이 있는 그대로 그려내고 있을 뿐이다. 그러나 그의 이른바 진경(眞境)과 신정(神情)은 바로 이 평범 속에서 비로소 그 면모가 드러나고 있음을 본다. 진정한 조선시(朝鮮詩)로서의 한시(漢詩)가 곧 이런 시작(詩作)임을 보여주고 있는 것도 이 작품이다.

다음에 보이는 김창흡(金昌翕)의 「갈역잡영(葛驛雜詠)」 2수는 만년(晩年)에 그의 삶을 가장 자연스럽게 그려 보인 것들이다.

| 尋常飯後出荊扉 | 보통 때처럼 밥먹고 사립문 나서니 |

| 輒有相隨粉蝶飛 | 문득 범나비 나를 따라 나네. |

| 穿過麻田迤麥壟 | 삼밭 뚫고 보리밭둑 어정어정 걸어가니 |

| 草花芒刺易罥衣 | 풀꽃과 가시가 쉬이 옷에 걸리네. 『三淵集』 권14, 제1수. |

이 작품은 「갈역잡영(葛驛雜詠)」 392수 가운데 첫수다. 한시에서 지켜야 할 기승전결(起承轉結)의 구성원리도 돌보지 않고 따로 의경(意境)을 설정한 일도 없이 일상적인 삶의 부분을 있는 그대로 보여주고 있을 뿐이다. 주변 경물을 통하여 삶의 의미를 애써 드러내려 하고 있지 않지만, 산수간(山水間)에서 살고 있는 작자(作者)의 삶의 모습을 가장 진솔하게 꾸밈없이 말하고 있는 것이 이 작품이다. 한시의 기본틀만 빌리고 있을 뿐 조선인(朝鮮人)이 제작한 조선의 한시임을 보이고 있다.

다음의 시편은 조선시가 어떤 것인가를 보다 확연하게 실천하고 있는 것이다.

| 人方掩幽戶 雲亦返高岑 | 사람이 지겟문 걸어 잠그니 구름도 높은 산으로 돌아오는도다. |

| 鷦鷯飛不息 何樂在叢林 | 갈가마귀 높이 날아 그치지 않나니 숲 속에 무슨 즐거움이 있어서일까. 『三淵集』 권15, 제6수. |

오언시(五言詩)는 2ㆍ3의 조직으로 이루어져 제 2자에 술어가 쓰이는 것이 일반적이지만, 이 시는 제1구와 제2구에서 각각 제2자인 ‘방(方)’과 ‘역(亦)’이 독립부사어로 쓰이고 있어 보기 드문 예에 속한다. 그럼에도 그는 격률(格律)이나 형식미(形式美)는 아예 마음 쓰는 일 없이 주변에 있는 자연물과의 교섭을 통하여 자신의 삶의 모습을 반문(反問)해 본다. 흔히 우리나라의 민속(民俗), 역사, 속담 등에서 취재(取材)한 작품들을 일러 조선시(朝鮮詩)라 이름을 붙이기도 하지만, 그러나 한시로서의 진정한 조선시는 위에서 보인 이들 시작(詩作)과 같이 대상을 있는 그대로 형식에 구애됨이 없이 자연스럽게 읊어낼 때 이것이 우리의 시, 곧 조선의 한시가 될 것이다.

조성기(趙聖期, 1638 인조16~1689 숙종15, 자 成卿, 호 拙修齋)

는 높은 포부와 학문이 있었지만 세상에 쓰이지 못했던 문인이다. 특히 그는 성리학(性理學)에 조예가 깊어 농암(農巖)ㆍ삼연(三淵) 형제에게서 높이 평가받았으며, 또 그들과 서로 시에 대한 견해를 주고받기도 하였다. 스스로 다음과 같이 작시(作詩)의 원칙을 밝히기도 했다.

이런 까닭으로 내가 꽃을 볼 적에 일찍이 외부의 노랗고 붉은 것을 탐하여 볼 뿐만이 아니라 실제론 사물에 따라 형체에 부여된 변화롭고 기교로우며 무궁하면서도 오묘한 조화와 때에 따라 피고 지는 생물의 색과 모습의 쉼이 없음을 감상한다.

是以僕之看花, 未嘗耽看外面之黃紅而已, 實賞其隨物賦形化工無窮之妙造, 逐時榮悴物色生態之不息.

작시(作詩)의 원칙을 밝힌 그대로, 그의 시에는 염락(濂洛)【‘염락관민(濂洛關閩)’의 준말이다. 송대(宋代) 성리학의 주요 학파로, 염계(濂溪)의 주돈이(周敦頤), 낙양(洛陽)의 정호(程顥)ㆍ정이(程顥), 관중(關中)의 장재(張載), 민중(閩中)의 주희(朱熹)를 가리킨다. 성리학을 가리키는 말이다】의 기풍이 자주 보인다.

다음에 보이는 「산사춘일(山寺春日)」은 사경시(寫景詩)의 맑은 의경을 펼치면서도, 도학적 기풍도 함께 확인케하는 작품이다.

| 小雨初時淑氣新 | 가랑비 개이자 맑은 기운이 새로운데 |

| 巖花如錦草如菌 | 바위에 핀 꽃 비단같고 풀은 깔개인 듯. |

| 花間細路穿雲去 | 꽃 사이 오솔길을 구름 뚫고 지나가니 |

| 溪上和風吹角巾 | 시냇가 봄바람이 두건에 부는구나. |

이러한 시에서 보이는 염락풍은, 결국 사물을 보되 외면만을 말하는 것에서 그치지 아니하고 사물이 그렇게 있는 소이연(所以然)을 함께 알게 해준다.

다음의 「송인유산(送人游山)」에는 도학자적 기풍을 노골적으로 드러내 보인다.

| 仙袂翩翩道氣凉 | 나부끼는 옷소매에 도기(道氣)가 서늘한데 |

| 秋山歸路入微茫 | 가을산 돌아가는 길은 아스라한 곳으로 들어간다. |

| 小溪孤塔依然在 | 작은 시냇가에 외로운 탑 의연히 남아 있고 |

| 明月蒼松古意長 | 밝은 달, 푸른 소나무에 옛 의취가 그윽하다. |

이러한 조성기의 산수시는, 김창흡(金昌翕)이나 그 문하생들이 자연경물의 아름다움을 읊으면서도 산수 속에 체현된 도(道)를 즐기거나 성정(性情)을 음영(吟詠)하지 않고 도리어 외로움의 정조를 읊고 있는 것과는 대조적이다

홍세태(洪世泰, 1653 효종4~1725 영조1, 자 道長, 호 柳下)

는 역관출신으로 그 시명이 국내뿐 아니라 일본에까지 알려진 조선후기의 대표적인 위항시인이다.

홍세태(洪世泰)는 스스로 『유하집(柳下集)』 권6 「추회시(秋懷詩)」에 다음과 같이 말했다.

| 骨相判爲當世棄 | 뼈의 생김새야 판이하여 당세를 위해 버려졌지만 |

| 文章留與後人知 | 문장만은 남아 후배들에게 알려지리. |

이처럼 문학으로써 자신의 위상을 정립코자 하였다. 이에 그는 역관이라는 자신의 신분에 얽매이지 않고 자신을 ‘독서지사(讀書之士)’ 또는 ‘소유(小儒)’로 인식하면서 평생을 가난 속에서 여행과 시업(詩業)으로 일관하였다.

또한 자신과 같은 처지에 있는 위항인 48인의 작품을 모아 『해동유주(海東遺珠)』를 편찬하여, 이 다음의 『소대풍요(昭代風謠)』ㆍ『풍요속선(風謠續選)』ㆍ『풍요삼선(風謠三選)』 등 본격적인 위항시집(委巷詩集) 간행의 계기를 마련하였다.

홍세태(洪世泰)는 임준원(林俊元)ㆍ최승태(崔承太)ㆍ유계홍(庾繼弘)ㆍ김충렬(金忠烈)ㆍ김부현(金富賢)ㆍ최대립(崔大立) 등과 어울려 낙사(洛社)를 결성하여 시작활동을 하는 한편, 김창협(金昌協)ㆍ김창흡(金昌翕)으로부터 시(詩)를 인정받아 김시민(金時敏), 신정하(申靖夏)ㆍ이병연(李秉淵) 등의 사대부 문인들과도 교유하게 되었다. 특히 그는 김창흡(金昌翕)으로부터 두터운 신임을 받아 김창흡(金昌翕)이 자신의 시집 편집을 홍세태(洪世泰)에게 맡기도록 유언을 남기기도 하였다. 이러한 문학적 교유를 통해 홍세태(洪世泰)는 김창협(金昌協)ㆍ김창흡(金昌翕)을 이어 천기(天機), 진시(眞詩)의 문학론을 전개하여 이를 정래교(鄭來僑) 등의 위항시인들에게 전해주고 있다.

홍세태(洪世泰)는 「해동유주서(海東遺珠序)」에서 다음과 같이 말했다.

사경(寫景)이 청원(淸圓)한 것은 봄 새와 같고 서정(抒情)이 비절(悲切)한 것은 가을 벌레 같도다. 느낀 바가 있어서 울리는 것은 천기(天機) 중에 자연(自然)스럽게 유출되는 것이니 이것이 이른바 진시(眞詩)이다.

若夫寫景之淸圓者其春鳥乎, 而抒情之悲切者其秋虫乎. 惟其所以爲感而鳴之者, 無非天機中自然流出, 則此所謂眞詩也

이처럼 홍세태(洪世泰)는 자신들의 새로운 시를 진시라 명명하며, 이를 작시의 원리로 적극적으로 차용하기에 이른다. 홍세태(洪世泰)는 진시(眞詩)란 어떤 것인가를 말하기 위하여 그의 「정남린(呈南隣)」에서 다음과 같이 읊고 있다.

| 始輟咨文草 身閑趣可知 | 서류뭉치 비로소 처리하고 나니 몸 한가로워 흥취를 알겠도다. |

| 烟生溪上屋 雀聚雨中枝 | 연기는 시냇가 지붕에 피어 오르고 참새는 비오는 가지 밑에 모여 드네. |

| 末路看棊累 浮名覺黍炊 | 말로에 인생살이 바둑알 쌓은 듯 기우뚱하고 허명(虛名)은 한갓 일장춘몽이라네. |

| 隨緣有憂樂 寫出卽眞詩 | 인연 따라 즐겁기도 슬프기도 하니 그려내면 곧 진시(眞詩)라네. 『柳下集』, 권11. |

이 시에서 보인 대로 위항인 홍세태(洪世泰)는 일상적 생활과 감정을 자연스럽게 표출하는 것이 곧 신시(新詩)요, 진시(眞詩)임을 말하고 있다. 애써 꾸미려하지 않는 진솔함이야말로 홍세태(洪世泰)로 하여금 좋은 시를 쓰게 한 권능(權能)이 되었는지 모른다. 농암(農巖)ㆍ삼연(三淵) 등으로부터 시재(詩才)를 인정받을 수 있었던 것도 이 때문이라 하겠다.

한편 홍세태(洪世泰)는 위항(委巷)에서 나온 시야말로 시경(詩經)의 정신을 이은 것이라 하여 자신들의 시에 한층 자부심을 가졌다. 이러한 자부심이 호기롭게 표출되고 있는 시가 「등선천의검정억김장군응하(登宣川倚劍亭憶金將軍應河)」이다.

| 當日宣川守 深河戰不歸 | 그 날 선천태수는 심하에서 싸우다 돌아오지 않았네. |

| 大東臣獨有 中國事全非 | 이 나라에는 신하가 있는데 중국은 일이 온전히 틀려졌네. |

| 尺劍餘秋色 孤城半落暉 | 한 자의 칼에는 가을빛이 남았고 외로운 성에는 저녁빛이 떨어지네. |

| 悲歌塞天闊 倚馬看雲飛 | 슬픈 노래는 넓은 하늘에서 막히어 말에 기대어 흐르는 구름을 바라보네. 『소대풍요(昭代風謠)』권4. |

이 시는 홍세태(洪世泰)가 선천의 의검정에 올라 중인 출신의 김응하(金應河) 장군을 기린 것이다. 김응하는 명나라가 후금(後金)을 칠 때 도원수 강홍립(姜弘立)을 따라 압록강을 건너 후금정벌에 나섰다. 그러나 명나라 군사가 대패하자 3천명의 휘하 군사로 수만명의 후금군을 맞아 고군분투하다가 중과부적(衆寡不敵)으로 대패하고 그도 전사하였다. 홍세태(洪世泰)는 자신과 같은 중인 출신의 무장 김응하의 의기를 기리면서 자신들의 위상을 함께 말하고 있는 것이다.

홍세태(洪世泰)와 더불어 이 시기에 활약했던 대표적인 위항시인으로 정래교(鄭來僑)ㆍ정민교(鄭敏僑) 형제를 꼽을 수 있다. 역시 김창흡(金昌翕)을 정신적 지주로 삼은 정래교(鄭來僑)는 당시의 여러 위항시인 및 가객들과 교유하면서 천기(天機)의 유출을 실감케 하는 시작 경향을 보여주었다.

남유용(南有容, 1698 숙종24~1773 영조49, 자 德哉, 호 雷淵)

은 영조 시대의 문풍을 주도한 관각문인(館閣文人)이었지만, 앞서 살핀 이들과 마찬가지로 천기론적 시론을 펼치면서 시작을 겸하였다. 남유용(南有容)은 다음과 같이 말했다.

천하에 가득한 것이 모두 나의 시이다. 그 항상된 것은 산천초목(山川草木)에 있고 그 변하는 것은 풍운연월(風雲煙月)에 있다

天下者皆吾詩也, 其常在山川草木, 其變在風雲煙月. 『雷淵集』, 「鐘巖詩卷跋)

이 발언을 통해 경물에 대한 관심을 시로 연결시키고 있다는 걸 알 수 있다.

이러한 남유용(南有容)의 시세계를 다음의 「기우(騎牛)」를 통해 보기로 한다.

| 春雨濛濛過一簑 | 봄비가 몽롱하게 도롱이를 스쳐지나는데 |

| 片雲出峽與婆娑 | 조각 구름은 골짜기를 너울너울 빠져나간다. |

| 極知牛背便如許 | 소 등이 이처럼 편한지 잘 알겠으니 |

| 笑殺齊人叩角歌 | 제나라 사람의 고각가(叩角歌)를 비웃노라. 『대동시선(大東詩選)』 권6. |

도롱이를 스치는 뿌연 봄비를 맞으며, 너울너울 골짜기를 빠져나가는 조각구름 아래 여유롭게 소를 타고 가는 시인의 모습이 보이는 듯하다. 특히 바깥짝은 춘추시대 제나라의 영척(寧戚)이 소뿔을 두드리며 노래를 불러 등용되기를 구한 일을 비웃으며 소등을 편안히 여기는 흥취를 드러내고 있어 관각의 문인으로서는 드물게 보이는 야인(野人)의 여유를 읽게 한다.

다음의 「과삼전도유작(過三田渡有作)」은 위 시와는 달리 남유용(南有容)의 역사의식도 함께 잘 드러낸 작품이다.

| 石生不願堅以穹 | 돌로 나려거든 굳고 높기를 바라지 말지니 |

| 試看三田渡口碑 | 시험삼아 삼전도 어구의 비석을 보라. |

| 人生不願才且文 | 사람으로 남에 재주있고 글 잘하기 바라지 말지니 |

| 試讀三田碑上辭 | 시험삼아 삼전도 비석 위의 글귀를 읽어 보라. |

| 三田日夜流沄沄 | 삼전도에 주야로 강물이 넘실넘실, |

| 下流直接東江涘 | 아래로 흘러 곧바로 동강(東江)가에 이어지네. |

| 他年若過東江去 | 훗날 만약 동강을 지나간다면 |

| 莫以吾牛飮江水 | 우리 소 이 강물을 마시지 못하게 하리라. 『대동시선(大東詩選)』 권6, |

삼전도비는 1636년 12월 청 태종이 대병을 이끌고 침공하였을 때 남한산성에서의 항전도 보람없이 인조가 삼전도에 나아가 항복함으로써 백성이 어육(魚肉)을 면할 수 있었던 사실을 돌에 새긴 치욕의 비이다. 이 삼전도비는 이후 이곳을 지나는 문인들로 하여금 비분강개의 시를 남기게 하였지만, 남유용(南有容)의 이 시는 쉽사리 강개에 흐르지 않고 진정(眞情)의 유로(流露)만 보이고 있을 뿐이다.

이러한 남유용(南有容)의 시를 두고서 이천보(李天輔)는 다음과 같이 말했다.

위로는 고인에게서 법을 취하지 않고 아래로는 요즘 사람에게 영합하려 하지 않으니 오직 스스로 각자의 적성에 맞도록 할 뿐이다.

上不取法於古人, 下不求合於今人, 惟自各適其適. 「題鍾巖酬唱錄」

이는 곧 그의 시가 천기(天機)를 잃지 않았음을 말한 것이라 하겠다.

오광운(吳光運, 1689 숙종15~1745 영조21, 자 永伯, 호 藥山)

은 고시언과 채팽윤이 편찬하다가 못다하고 간 『소대풍요(昭代風謠)』를 마무리하여 간행하는 등 적극적으로 위항문학을 세상에 드러나게 한 문인기도 하다.

오광운(吳光運)은 사대부문학 뿐만 아니라 ‘천(天)’을 온전히 간직한 위항문학을 포괄해야만 조선문학의 전체적인 조망이 가능하다고 말하면서, “양반들이 홀로 감당할 수 없어 중인이나 한미한 선비의 집【규두(圭竇): 규(圭) 모양의 길쭉한 쪽문이라는 뜻으로, 지극히 빈한한 선비의 거처를 가리킨다. 『예기』 유행(儒行)에 “선비는 가로 세로 각각 10보(步) 이내의 담장 안에서 거주한다. 좁은 방 안에는 사방에 벽만 서 있을 뿐이다. 대를 쪼개어 엮은 사립문을 매달고, 문 옆으로 규 모양의 쪽문을 내었다. 쑥대를 엮은 문을 통해서 방을 출입하고, 깨진 옹기 구멍의 들창을 통해서 밖을 내다본다.[儒有一畝之宮 環堵之室 篳門圭窬 蓬戶甕牖]”라는 말이 나온다】에서 이따금 영기를 모았다[搢紳士不能獨當, 而委巷圭竇往往鍾靈焉. 「昭代風謠序」]),”이라 하였다. 이러한 오광운(吳光運)의 시세계 역시 진정(眞情)의 유로를 중시하는 시문학을 실천하고 있는 것으로 나타난다.

가을 밤의 강 포구를 그린 다음의 「강포어화(江浦漁火)」를 보기로 한다.

| 遙夜漁燈點點愁 | 긴 밤 고기잡이 등불은 점점이 수심 어리는데 |

| 伴星和月耿寒洲 | 별빛 짝하고 달빛에 어울려 찬 물가에 반짝이네. |

| 一時影亂爭明滅 | 일시에 그림자 어지러워지고 불빛은 보일락말락 |

| 風起蘆花萬頃秋 | 갈대꽃에 바람이 일어 물결마다 가을빛일세. 『대동시선(大東詩選)』 권6. |

순전한 사경(寫景)만으로 이루어져 있는 것 같지만, 정감(情感)의 움직임은 깊은 곳에 내장(內藏)되어 있다.

다음에 보이는 「춘규원(春閨怨)」은 여성화자의 목소리로 쓴 악부의 여향(餘響)을 실감케 하는 작품이다.

| 樓前金色柳 本意爲郞栽 | 누각 앞에 금빛 버들, 본 뜻이야 낭군 위해 심었지. |

| 郞遊不繫馬 寂寂小鶯來 | 낭군은 유랑하고 말을 매지 않나니 쓸쓸히 작은 꾀꼬리만 찾아 오누나. 『대동시선(大東詩選)』 권6 |

화려한 수사를 빌리지 않고서도 님을 그리는 여성의 진정을 직절하게 전달해 주고 있다.

이병연(李秉淵, 1671 현종12~1751 영조27, 자 一源, 호 槎川)

은 그의 아우 이병성(李秉成)과 함께 김창협(金昌協)과 김창흡(金昌翕)의 문하에서 시명(詩名)을 드날린 문인이다. 같은 문하인 윤봉조(尹鳳朝)나 이천보(李天輔) 등에게서 이미 인정을 받았을 뿐 아니라, 다음 세대의 이덕무(李德懋)에게서도 “사천과 같은 때에 화가로는 관아재 조영석, 겸재 정선이 함께 백악산 아래에 살면서 문채와 풍류가 일시에 찬란했다[槎川之時 畫則趙觀我齋榮祏 鄭謙齋㪨 俱居白岳下 文采風流 輝暎一時 「淸脾錄」].”는 평가를 받았다. 특히 그는 김창협(金昌協)ㆍ김창흡(金昌翕)에 의해 주도된 진시운동을 계승하여 조선의 산천을 시로써 형상화하는데 주력하였다. 이러한 일련의 시작(詩作) 활동은 그의 평생 지기(知己)인 겸재 정선의 산수화와 더불어 조선후기의 새로운 문화의 꽃으로 꼽힐 수 있다.

이병연(李秉淵)의 시 중에 현존하는 작품은 극히 일부로 『사천시초(槎川詩抄)』에 500여 수가 실려 있고, 정선의 그림에 쓴 제화시(題畵詩)가 일부 전하고 있을 뿐이다. 이병연(李秉淵)의 시작(詩作)은 지방의 승지(勝地)를 대상으로 한 것이 가장 많다. 그중에서도 금강산을 읊은 시들이 더욱 정채를 발하고 있다.

| 老釋安跌石室中 | 노승은 석실에서 가부좌를 하고 |

| 床前客到添香炷 | 불상 앞에는 객이 와서 향불을 돋운다. |

| 有時送出半巖雲 | 때때로 바위 구름을 밖으로 내보내고 |

| 閒看江南千里雨 | 한가로이 강남의 천리우를 바라다 본다. 『대동시선(大東詩選)』 권6 |

금강산의 보덕굴을 읊은 「보덕굴중석실(普德窟中石室)」이다. 이병연(李秉淵)이 1712년 김화현(金化縣)의 읍재(邑宰)로 있으면서 정선과 함께 생활하던 때의 작품이다. 보덕굴의 자연경관보다는 석실에 거처하는 노승의 초연한 석실생활을 그려내어 절간의 청정한 분위기를 전하고 있다.

다음은 금강산 원통골을 읊은 이병연(李秉淵)의 「원통(圓通)」이라는 작품이다.

| 圓通洞裏踏明沙 | 원통골 속으로 고운 모래 밟고 가는데 |

| 雨歇鳩鳴山路斜 | 비 그치자 비둘기 울고 산길은 빗기었네. |

| 知是曉來溪力健 | 새벽녘에사 시냇물 세찬 것을 알겠거니 |

| 紛紛搖落木蓮花 | 어지러이 목련화 떨어진 걸 보네. 『대동시선(大東詩選)』 권6 |

섬세하게 묘사에 공을 들이지 않고서도 비온 뒤의 원통골의 모습을 알기 쉽게 그리고 있다. 계곡을 따라 모래를 밟으며 원통골로 들어서는 길에 산비둘기 울고 목련화가 흐드러지게 떨어져 흐르는 모습은 바로 원통골을 직접 밟아본 사람만이 말할 수 있는 경지이다.

「보덕굴중석실(普德窟中石室)」과 「원통(圓通)」 두 작품에서 본 바와 같이 사천(槎川)의 산수기행시는 수식이나 조탁에 따로 공을 들인 흔적없이 자연스럽게 주변에서 분위기를 끌어내어 조선 산천의 아름다움을 직접 체현해내고 있다. 이러한 사천의 시를 두고 이덕무(李德懋)는 “송대(宋代)의 양만리(楊萬里)와 범성대(范成大)의 시격(詩格)을 잘 본받았다”라 평가한 바 있는데, 이는 양만리나 범성대가 이룩한 산수시의 성과가 곳곳의 자연경물을 전고나 역사에 의존하지 않고 생동감있게 묘사해낸 점과 상통한다고 본 것이다. 이는 결국 백악시단의 시문에서 강조되던 ‘우경모진(遇境摸眞)’, ‘천경기실(踐境記實)’을 실천적으로 보여준 현장이기도 하다.

3. 기속시인(紀俗詩人)의 낭만(浪漫)

조선후기에 이르러 새로운 조선시를 모색하는 움직임이 여러 가지 방면에서 나타난다. 엄격한 관풍(觀風)의 의지로 풍속을 징험하고 세태를 반영하려는 시작(詩作)들이 나타나는가 하면 죽지사(竹枝詞) 또는 악부풍(樂府風)으로 변방의 풍속이나 민간의 서정을 사실적이면서 낭만적으로 그려내려는 노력들도 나타나기 시작한다. 신유한(申維翰)의 「일본죽지사(日本竹枝詞)」, 신광수(申光洙)의 「관서악부(關西樂府)」, 홍양호(洪良浩)의 「북새잡요(北塞雜謠)」, 김려(金鑢)의 「사유악부(思牖樂府)」 등도 이에 속하는 것들이다.

신유한(申維翰, 1681 숙종7~1752 영조28, 자 周伯, 호 靑泉)

은 한미한 가문출신【서류(庶流)로 생각되기도 했음】으로 평생을 말단에서 전전하며 가난하게 지냈다. 그러나 그는 1719년 제술관으로 통신사 홍치중(洪致中)을 따라 일본에 가서 이름을 떨치는 등 그의 문명(文名)과 시명(詩名)은 국내외에 널리 알려졌다.

청천은 최성대(崔成大)ㆍ이병연(李秉淵)ㆍ남태량(南泰良) 등과 교유하면서 많은 시들을 주고받고 있는데, 특히 10년 연하인 최성대(崔成大)와는 부부 같다는 평을 들을 만큼 각별한 사이였다.

청천의 작품으로 유명한 것은 그가 일본에 갔을 때의 일을 기록한 「해사동유록(海槎東遊錄)」과 「일본죽지사(日本竹枝詞)」를 꼽을 수 있다. 그의 산문은 대체로 명쾌(明快)를 결여하고 있어 독자의 관심을 사로잡지 못하지만 그의 「해사동유록(海槎東遊錄)」 중 50여 편의 시와 「일본죽지사(日本竹枝詞)」는 이국(異國)의 물색(物色)을 자세하게 관찰하여 흥미롭게 묘사한 기행시(紀行詩)이다. 청천은 이들 시에서 여속(女俗), 남녀애정(男女愛情) 등을 특히 많이 다루어 이국적이면서 낭만적인 시정의 세계를 이룩하고 있다. 그러한 것의 대표작으로 「일본죽지사(日本竹枝詞)」를 들 수 있다.

| 黃金船舶紫綾帷 | 황금 선박 붉은 휘장은 |

| 大坂繁華第一奇 | 번화한 오사카 제일 장관이라. |

| 二十四橋紅橘裏 | 이십사교 붉은 귤숲 속에 |

| 家家珠箔鎖名姬 | 집집마다 구슬발에 계집애들 가두었네. |

한편 청천 신유한(申維翰)은 최성대(崔成大)의 「산유화녀가(山有花女歌)」를 보고 감탄하여 「산유화곡(山有花曲)」을 지었다. 이 작품은 구곡(九曲)으로 나뉘어져 있는 140행의 장편시이다.

숙종(肅宗) 28년(1702)에 선산(善山) 농민의 딸 향랑이 20세의 나이로 정절을 지키기 위해 전래하던 민요인 메나리곡에 자신의 신세를 한탄하는 가사를 붙여 노래 부른 뒤 낙동강에 투신한 사건이 있었다. 이 사건은 당시 문인들에게 커다란 문학적 반향을 불러일으켜, 많은 전(傳)과 시(詩)가 지어졌다. 청천은 다른 문인들의 시가 향랑의 일대기를 중심으로 하고 있는 것과는 달리 꽃과 여인의 한을 비유로써 깊이 있게 표현하고 있다. 청천이 시의 앞에 붙인 글에서 한(漢) 악부(樂府) 구장(九章) 「비무(菲蕪)」에 자신의 시를 비기고 있는 것으로도 알 수 있듯이, 이 산유화곡」은 우리의 민요적 정서를 악부체로 표현한 것이라 하겠다. 「산유화곡」 중 제2수를 들어보기로 한다.

| 歷歷山有荍 離離阪有枸 | 산에는 금규화 역력하고 언덕엔 구기자 드리웠네. |

| 祁祁析薪女 澹澹愁思婦 | 여기저기 나물캐는 아가씨 아련히 시름하는 아낙네. |

| 交交集卷阿 濯濯褰兩袖 | 옹기종기 언덕에 모여 훌훌 두 소매 걷었네. |

| 不知羅縠裡 鴛鴦爲誰有 | 비단무늬 속은 알지 못하지만 원앙침 누구를 위해 있나? |

| 眄睞物亦好 棄捐人已醜 | 이리저리 보면 물건도 좋은데 버리면 남들도 더럽게 여기네. |

| 長歎舍此去 勿復衣文繡 | 길게 탄식하며 버리고 가니 다시는 수놓은 옷 입지 말지니라. |

| 君但視草木 逝者同衰朽 | 그대 저 초목을 보라, 죽어서 썩는 건 마찬가지라네. |

이밖에도 널리 회자된 시로 애국적인 정열과 기개가 넘치는 「제촉석루(題矗石樓)」를 꼽을 수 있다. 청천은 노년에【50대 후반부터 70대를 전후해서】 이르러서는 도교적, 불교적 색채를 띤 작품을 많이 썼는데, 이는 청천이 만년에 가야산에 들어가 불경을 공부하고 불승과 교유했기 때문이다.

최성대(崔成大, 1691 숙종17~?, 자 士集, 호 杜機)

는 문과 급제후 벼슬이 대사간에 이르렀으나 불기(不羈)의 기질로 벼슬살이에 매이지 않고 여러 곳을 여행하면서 많은 시를 남겼다. 두기는 “지나는 곳의 산천과 고을의 풍요(風謠)와 물색(物色)이 마음에 와 닿으면 곧 시로 읊어내어 그 정취(情趣)와 성향(聲響)이 시원스럽게 옛시와 합치하였다[所過山川墟里 風謠物色 有感於心 輒發吟哦 情趣聲響 泠然合於古. -李壽鳳, 「杜機詩集序」].”고 한다.

이러한 그에 대하여 청천(靑泉) 신유한(申維翰)도 ‘고악부(古樂府)의 유조(遺調)’가 있다고 평가하고 있으며 실제로 『두기시집(杜機詩集)』에서 가(歌)ㆍ사(詞)ㆍ곡(曲)ㆍ편(篇) 등의 시제(詩題)를 유난히 많이 채용하고 있음을 볼 수 있다. 이는 노래를 연상시키는 음악성과 낭만성이 그의 시세계와 직결되어 있음을 말해주는 것이다.

먼저 최성대(崔成大) 시세계의 한 경향으로 파악되는, 여행중의 풍정(風情)을 읊은 회고시 「송경사(松京詞)」 제일수(第一首)를 보기로 한다.

| 開城少婦貌如花 | 개성의 젊은 아낙 그 모습 꽃 같고 |

| 高䯻紅粧半面遮 | 높게 쪽진 머리, 붉은 화장 얼굴을 반만 가렸네. |

| 向晩宮墟闘草去 | 저물녘 궁터로 서둘러 투초놀이 하러 가는데 |

| 葉間蝴蝶上銀釵 | 잎사이 숨었던 나비 은비녀에 날아오르네.. |

이 시는 최성대(崔成大)가 고려의 수도 개성을 찾아 한 때 영화로왔던 궁터를 돌아보며 쓴 작품이다. 나그네로 하여금 회고의 감정에 젖어들게 하는 무너진 궁터에서 시인은 의례적인 역사의 무상감을 영탄하는 것이 아니라, 그 궁터를 배경으로 곱게 단장한 개성의 젊은 아낙의 형상을 노래하고 있다. 이로써 고국의 흥망성쇠는 한층 더 선명하게 대비된다. 여기에 자연스럽게 나그네의 풍류적 정감이 스며 들어 시의 전체적 분위기가 밝고 명랑한 느낌을 만들고 있다.

다음으로 최성대(崔成大) 시의 또 다른 특징으로 파악되는 민요적 정서의 수용을 잘 보이고 있는 「고염곡십삼편(古艶曲十三篇)」 가운데 제일편(第一篇)을 보기로 한다.

| 歡爲樸樕林 儂作忍冬花 | 그대는 덤불이요 나는 인동초라. |

| 花花自糾結 葉葉自偎斜 | 꽃과 꽃이 저절로 얽히며 잎과 잎이 저절로 기대네.. |

이 작품은 남조(南朝)의 민가(民歌)에서 발생한 연가(戀歌)에 의작(擬作)한 시이다. 모두 13편으로 독립되어 있으면서 또 한편으로 서사적인 구성을 취하고 있어 부요(婦謠)의 모습과도 유사하다. 연애, 혼인, 결혼생활로 이어지는 삶의 단면단면에 베어있는 여성적 정감의 세계를 잘 포착하고 있는 점이 이 작품의 특징이라 할 수 있다.

이와 유사한 작품들로 「신성염곡(新聲艷曲)」 「누선사(淚線詞)」 등이 있는데 한결같이 여성의 목소리를 빌리고 있다. 이러한 사실은 최성대(崔成大)의 시세계에 있어 민요적 정취는 곧 여성적인 정취와 상통함을 의미한다고 하겠다. ‘별하나 나 하나의 동요를 연상시키는 「고잡곡(古雜曲)」 같은 경우도 이러한 여성적 정취의 아동적 변개라 할 수 있다.

신광수(申光洙, 1712 숙종38~1775 영조51, 자 聖淵, 호 石北)

는 미미한 남인 가문 출신으로 문명(文名)이 자자했음에도 과거진출에 어려움을 겪었던 시인이다. 그의 科詩인 「관산술마(關山戌馬)」는 당대에 노래로 가창될 정도로 인기가 많았지만 그는 끝내 문과에 오르지 못했다. 이와 같이 석북은 평생 과거에 소용되는 글에 매달리면서도 한편으로 많은 기행시와 세태시들을 남기고 있다. 이 시들은 직접 자신의 어려운 삶을 토로하기도 하고, 또 자기와 같이 어려운 처지에 놓인 사람들을 사실적으로 그리기도 하였다. 몰락양반의 참상을 형상화한 「송권국진가(送權國珍歌)」,어린 계집종의 고난을 핍진하게 묘사한 「채신행(採薪行)」, 영릉참봉시 공사에 동원된 백성들의 참상을 그린 「납월구일행(臘月九日行)」 등은 현실비판적인 세태시의 대표작이라 할 수 있다.

이러한 세태시 외에 석북시의 장처로 꼽히는 것이 악부시와 죽지사(竹枝詞)이다. 전통적인 한문학의 세계에서 바라본 석북(石北)은 과시와 죽지사체(竹枝詞體)에만 능한 세속적인 시인으로 폄하되기도 했지만, 고체와 악부체에 대한 관심이 높아지기 시작한 조선후기의 시대적 흐름에서 보면 그의 악부시와 죽지사(竹枝詞)는 새롭게 주목을 받아 마땅하다. 전주의 한벽당(寒碧堂)을 중심으로 명관들이 벌이는 화려한 연락의 장면들을 그린 「한벽당십이곡(寒碧堂十二曲)」, 당시 향촌사회의 민풍을 잘 반영한 「금마별곡(金馬別歌)」, 관서지방의 풍속, 고적, 고사 등을 소재로 한 108수의 거작 「관서악부(關西樂府)」 등을 대표적 작품으로 꼽을 수 있다. 이 작품들은 당대의 민풍을 다양하게 반영하고 있다는 점에서 더욱 소중한 것이 된다.

신광수(申光洙)가 쓴 「관서악부(關西樂府)」 중 98번 시를 통하여 민풍을 다양하게 반영하는 면모의 한 부분을 보이기로 한다.

| 羊皮褙子壓身輕 | 양피 배자 꼭꼭 여며도 마음은 가벼워라, |

| 月下西廂細路明 | 서상 좁은 길도 달빛 받아 또렷하네. |

| 暗入冊房知印退 | 통인 간 걸 알고서 책방에 몰래 들다가 |

| 銀燈吹滅閉門聲 | 문 살짝 닫는 소리에 은등잔 불 훅 꺼지네. |

이 시는 형상의 표현이 뛰어나며, 은근하고 섬미(纖靡)한 시정을 잘 드러내고 있다. 이러한 표현법과 시정이 바로 석북의 악부시와 죽지사(竹枝詞)의 한 특징이라 볼 수 있다.

석북이 49세에 겨우 여주 영릉참봉이 되어 첫 벼슬살이의 즐거움을 누리면서 지은 시들이 『여강록(驪江錄)』에 수록되어 있는데, 그 가운데서도 「협구소견(峽口所見)」은 이채를 띠고 있다.

| 靑裙女出木花田 | 푸른 치마 입은 여자 목화밭을 나와 |

| 田客回身立路邊 | 객을 보고 몸을 돌려 길가에 서 있네. |

| 白犬遠隨黃犬去 | 흰 개는 멀리 누런 개 따라 가다가 |

| 雙還更走主人前 | 짝 지어 다시 주인 앞으로 달려오네. |

이 시는 특별히 수사적 기교를 부리지 않고 객의 눈에 들어온 산골의 풍경을 있는 그대로 그리고 있지만 산골 처녀의 수줍음과, 이를 바라보는 시인의 설레임이 선명한 색채 이미지와 함께 어우러져 한껏 낭만적 정취를 풍기고 있다.

홍양호(洪良浩, 1724 영조1 ~1802 순조2, 자 漢師, 호 耳谿)

는 소론 명문가 출신으로 영정(英正) 양조(兩廟)의 인정을 받아 노론 정권 속에서도 벼슬길이 비교적 순탄하여 양관(兩館) 대제학(大提學)의 영직(榮職)에까지 올랐다.

그러나 그는 관풍(觀風)의 의지가 남다른 바 있어 여항인의 시선집인 『풍요속선(風謠續選)』에 천기론(天機論)을 개진하는 서문을 쓰기도 하였고, 또 시조를 한역하여 「청구단곡(靑丘短曲)」을 짓는가 하면, 민요를 채집하여 「홍주풍요시십장(洪州風謠詩十章)」을 짓기도 하였다. 이로써 보면 이계(耳谿)의 문학적 관심은 정통의 한시 뿐 아니라 여염의 민요에까지 매우 폭넓었음을 알 수 있다. 따라서 이계(耳谿) 한시에서 가장 주목해야 할 것은 무엇보다도 국문시가와 민요의 수용양상이라 하겠다.

이계(耳谿)의 한시 가운데서 민요를 한시로 옮겨오는 데 상당한 진전을 보인 것으로 그의 「북새잡요(北塞雜謠)」 중 「질우(叱牛)」와 같은 작품을 들 수 있다.

| 叱牛上山去 | 소를 몰고 산으로 올라가자. |

| 山高逕仄牛喘息 | 높은 산 비탈길이라 소가 허덕이는구나. |

| 把犂將墢土 | 보습을 잡고 땅을 갈려 드니, |

| 土硬人汗犂不入 | 땅이 굳어 땀만 흐르고 보습은 들어가지 않네. |

| 牛兮努力莫退㥘 | 소야 힘을 내고 물러나지 말아라. |

| 爾喘我汗亦奈何 | 너는 헐떡이고 나는 땀을 흘려도 어찌하랴. |

| 今也不畊時不及 | 지금 갈지 않으면 철이 늦으리. |

「북새잡요」는 농민생활의 보람과 괴로움을 나타내는 연작이다. 그가운데 「질우(叱牛)」는 산골지방에서 밭갈이를 하면서 소에게 하는 말로 이어지는 사설로 민요다운 느낌을 잘 살리고 있다. 이처럼 민요에 접근하는 경향을 보여주고 있는 작품으로 「막식묘(莫食苗)」, 「이맥죽(耳麥粥)」 등을 더 꼽을 수 있다.

그러나 「북새잡요」의 나머지 대부분은 경흥부사로서의 자신을 문면에 숨기고 북새지방 일반 민중의 목소리를 빌어 북방의 풍속과 생활상을 단순한 필치로 읊고 있거나, 자신을 노출시키는 경우도 목민관인 수령으로서가 아니라 한 이향인(異鄕人)으로 느끼는 심회를 읊고 있어 민요와는 거리가 멀다. 다만 「북새잡요」는 형식에 일정한 제약이 없고 압운도 자유로운 잡언형식을 취하고 있고, 그 언어구사에 있어 감정을 노출시키는 감탄사를 많이 사용하고 있으며 친근감을 느끼게 하는 대화체를 사용하고 있어 민요와 가까운 거리에 있음을 발견하게 된다.

토속쇄사(土俗瑣事)를 친근하게 표현하는 죽지사(竹枝詞)의 한 특징이라 할 것이다. 북방인의 생활상을 반영한 홍양호(洪良浩)의 「효기(曉起)」를 보기로 한다.

| 曉起排戶視 夜來雪數丈 | 새벽에 일어나 문열고 보니 밤에 몇 길이나 눈이 내렸네. |

| 門逕高沒頂 隣里塞來往 | 문 앞 길은 정수리까지 덮여 이웃 마을과 내왕이 막혔네. |

| 引索通汲路 穴裏人相呼 | 줄을 끌어 급로(汲路)를 통하게 하여 구멍 속에서 서로 부르네. |

| 縱然得水來 其奈薪米無 | 설령 물은 얻을 수 있다지만 땔나무 식량 없으니 어떻게 하리. |

오언시(五言詩)의 형식만 빌리고 있을 뿐, 격률(格律)과 같은 것은 전혀 돌보지 않고 있다. 특히 산문적인 구법(句法)을 하고 있어 직설적인 진술이 도리어 힘을 느끼게 한다.

이계(耳谿)는 「북새잡요」와 함께 또 「삭방풍요(朔方風謠)」를 남기고 있는데, 「삭방풍요」 역시 이계(耳谿)가 경흥부사로 간 겨울부터 3년 뒤 해관되어 고향 이계로 돌아오기까지의 여정과 견문, 감회를 읊은 56수를 묶은 것이다. 이처럼 기행문학적 성격과 향토문학적 성격을 함께 담고 있는 이계(耳谿)의 북새문학은 결국 조선후기 한시의 ‘조선풍’, ‘조선시’의 발견 바로 그것이라 해도 좋을 것이다. 우리 주변의 풍속 내지 세태를 핍진하게 그려내는 죽지사(竹枝詞)야말로 가장 조선적인 것이 될 수 있기 때문이다.

이른바 강화학파(江華學派)는 조선 숙종(肅宗) 연간에서 구한말에 이르기까지 지연(地緣)과 혈연(血緣)을 바탕으로 새로운 학풍을 형성한 문인 학자들의 학맥을 지칭한다.

하곡(霞谷) 정제두(鄭齊斗)가 만년(晩年)에 강화도에서 양명학(陽明學)을 천명하였을 때 그 문하에서 이광명(李匡明)ㆍ이광신(李匡臣)ㆍ이광려(李匡呂)ㆍ이광사(李匡師)ㆍ신대우(申大羽) 등이 배출되었으며, 또한 이 학맥은 구한말 이건방(李建芳)ㆍ이건창(李建昌)ㆍ정인보(鄭寅普)에까지 이른다. 이들은 신임옥사(辛壬獄事)의 여얼(餘孽)로 이 고경(苦境)을 걷게 되면서 양명학(陽明學)을 가학(家學)으로 이어 전하게 되었으며 후일 이건창(李建昌)의 조부(祖父) 이시원(李是遠)에 이르러 강화도령철종(江華道令哲宗)이 등극(登極)함에 따라 처음으로 환로(宦路)에 나가게 된다. 이러한 가운데서도 문인으로 일세(一世)에 이름을 드날린 사람은 이광려(李匡呂)와 이광사(李匡師)이다.

이광려(李匡呂, 1720 경종1 ~1783 정조7, 자 聖載, 호 月巖)

는 평생 벼슬에 나아가지 않았고, 만년에 참봉 직함을 받았으나 나아가지 아니하였다. 이덕무(李德懋)가 “진사 이광려의 자는 성재로 시는 우아하고 중후하며 심오하고 깨끗해 명성이 한 나라에 가득찼고 혹자는 시가 당세제일이라 말할 정도였다[李進士匡呂, 字聖載, 詩雅重深潔, 名滿一國, 或云詩爲當世第一].”라 한 것이라든가, 이학규(李學逵)가 “근세의 시와 문장으론 마땅히 시로는 이참봉과 문장으론 박연암으로 한 시대의 명문장가라 여겨야 한다[近世詩文, 當以李參奉朴燕岩爲一代名家]”라 한 바와 같이 영정(英正) 연간에 시인으로 이름이 높았으나 많이 시작(詩作)을 남기지는 않았다. 그는 스스로 호를 일컫지도 않았으며, 스스로 문을 숭상하지도 않았으므로 남겨둔 시문이 없었던 탓이다[先生未嘗自號, 亦未嘗以文自喜, 無巾箱之蓄. -李晩秀, 「李參奉集序」].

홍석주(洪奭周)는 이광려(李匡呂)의 시작(詩作)과 그 작시 태도에 대해 다음과 같이 말한 바 있다.

근세 시인 가운데서는 참봉 이광려를 최고로 삼는 이가 많다. 그 시는 생각을 다듬고 표현을 손질하여 결코 껍데기 진부한 말을 쓰지 않았으므로, 다작할 수 없었고 더욱이 거편도 드물다. 그러나 전문가적 정신[匠心]은 자신만의 경지를 이루어 옛 사람에게 뒤지지 않는 면이 있다.

近世詩人, 多推李參奉匡呂爲上乘, 其詩刻意陶煉, 絶不爲膚率語, 以故不能多作, 尤鮮爲巨篇, 然至匠心獨造, 往往不愧古人. 「鶴岡散筆」 卷3

홍석주(洪奭周)의 지적에서도 알 수 있듯이, 이광려(李匡呂)의 시는 “각의도련(刻意陶煉)”의 결과 시의 형식과 내용이 깔끔하게 정제되어 있는 것이 특징이다.

이광려(李匡呂)의 「숙연광정(宿練光亭)」 시는 그러한 면모를 잘 보여주는 작품이다.

| 練光亭對大同樓 | 연광정은 대동루를 마주하고 |

| 重疊靑山映綠洲 | 겹겹이 푸른 산 푸른 물가에 비치네.. |

| 睡起簾㫌上初日 | 자다 일어나니 주렴에 아침 해 오르고 |

| 半江伊軋動行舟 | 강에는 삐그득 지나가는 배 소리. |

평양의 연광정에서 하룻밤을 머물며 지은 것이다. 안짝은 일상적인 평범으로 시작되고 있지만, 바깥짝의 ‘상초월(上初月)’, ‘동행주(動行舟)’를 제조한 높은 수준의 솜씨는 범용(凡庸)의 상식으로서는 미치기 어려운 세계임에 틀림없다. 푸른 산과 푸른 대동강을 배경으로 한 연광정에 아침 해가 떠오르는 풍경을 정적인 구도로 포착해 그려내고, 이어 이 정적을 깨며 강 가운데로 삐그덕 지나는 배를 그려 마무리를 짓고 있다.

한편 이광려(李匡呂)는 당시의 사회현실을 고발한 오언고시 「양정모(良丁母)」를 남겨, 당시 가렴주구를 일삼던 세정(稅政)의 잔학상을 그대로 드러내 보이기도 하였다. 「양정모(良丁母)」의 서문에는 이광려(李匡呂)가 어렸을 때 이웃 장정의 어미가 징포 때문에 통곡한 이야기를 듣고 그 말을 따라 적은 것이라 하였다.

| 生男作良丁 盡道不如女 | 아들 낳아 양정(良丁)이 되면 딸만도 못하다고 다들 말하네. |

| 孰知爲女身 身世苦復苦 | 누가 알리 여자로 태어나서 그 신세 쓰리고도 고닮음을. |

| 嫁作閒丁妻 復爲閒丁母 | 시집가 한정(閒丁)의 아내되면 다시 한정의 어미되거니 |

| 閒丁母實悲 又甚閒丁婦 | 한정의 어미란 실로 슬프니 한정의 아내보다 더하고 말고, |

| (중략) | (중략) |

| 國中壯實丁 本足充額數 | 나라 안에는 장정도 많아 본래 머리수 채우기 넉넉하련만 |

| 直爲貧弱者 無錢與掌務 | 단지 가난하고 약한 자 되면 담당자에게 인정 쓸 돈이 없다네. |

| 貧弱已寃苦 况乃死無處 | 가난하고 약한 것도 원통하고 괴로운데 하물며 죽어도 묻힐 곳 없나니. |

| 一婦痛至骨 尙足變霜露 | 한 계집의 원한이 뼈에 사무치면 오뉴월에도 서리 내리게 한다던데. |

| (하략) | (하략) |

가난한 한정(閒丁)의 어미를 통해 가혹한 세정(世情)의 현실을 고발한 것이다. 소재 자체는 저속으로 떨어지기 쉬운 범속한 것이지만, 처음부터 끝까지 높고 낮음이 없이 긴장으로 일관하고 있는 솜씨 또한 수준 높은 시인의 것임을 확인케 해준다.

이학규(李學逵, 1770 영조46~1835 헌종1, 자 醒叟, 호 洛下生)

는 이용휴(李用休)의 외손으로 그 계보는 남인계 실학자에 이어져 있는 문인이다. 일찍이 정조의 지우를 받으면서 문명을 얻었으나, 곧 신유사옥(辛酉事獄)에 연루되어 24년간이란 긴 유배생활을 하게 된다. 따라서 낙하생의 문학세계는 바로 이러한 유배생활과 밀접하게 관계를 갖게 된다.

낙하생이 교유한 인물들로 이가환(李家煥)ㆍ정약용(丁若鏞)ㆍ신위(申緯) 등을 꼽을 수 있는데, 특히 정약용(丁若鏞)과는 막역한 사이였다. 낙하생과 다산(茶山) 정약용(丁若鏞)은 각기 유배된 이후에도 지속적으로 편지와 시를 주고받으면서 교유하였다. 8살 아래인 낙하생은 다산이 유배지 김해(金海)로 보내오는 시작에 크게 고무되어 왕성한 시작활동을 보이고 있다. 예컨대 낙하생은 다산의 「탐진농가(耽津農歌)」를 읽고 「창강농가(江滄農歌)」를, 다산의 「탐진악부(耽津樂府)」를 읽고 「영남악부(嶺南樂府)」를, 다산의 「전간기사(田間紀事)」를 읽고 「기경기사(己庚紀事)」를 지었다고 밝히고 있다.

낙하생의 문학관은 조선후기에 들어서면서 특히 강조되는 정(情)의 표현을 중시하는 문학논리와 일치하고 있다. 낙하생은 촌녀(村女)나 가아시동(街兒市童)들이 흥에 겨워 절로 발하는 것들이 곧 천지간의 ‘불탁지시(不琢之詩)’이며 ‘불절지영언(不節之永言 『因樹屋集』, 「與或人書」).’이라 하였는데, 이 말은 결국 시는 마음에서 느낀 것을 밖으로 드러내면 그만이라는 정(情)의 표현을 중시하는 논리라 할 수 있다. 이러한 문학적 논리에서 낙하생은 당시의 민요에 깊은 관심을 보이고 있으며, 아울러 민요적인 정취가 풍기는 한시를 많이 남기고 있다. 향낭(香娘)의 생애를 노래한 「산유화(山有花)」, 영남지방에서 메나리곡으로 불리워지는 모내기 노래를 한역한 「앙가오장(秧歌五章)」 등이 대표적인 것이다.

| 曾聞主紇嶺 上峯天西陬 | 일찍이 들으니 주흘령은 꼭대기는 하늘 서쪽가에 있다네. |

| 雲亦一半休 風亦一半休 | 구름도 한 차례 쉬어야 넘고 바람도 한 차례 쉬어서 분다네. |

| 豪鷹海靑鳥 仰視應復愁 | 날쌘 보라매, 해동청도 바라보면 응당 다시 걱정하리라. |

| 儂是弱脚女 步履只甌寠 | 나는야 약한 다리 여자몸이라, 걸어본 곳, 다만 좁은 곳일 뿐이네. |

| 聞知所歡在 峻嶺卽平疇 | 임이 있는 곳을 들어서 알면 높은 고개도 편편한 밭이라. |

| 千步不一喙 飛越上上頭 | 천 걸음에 한번도 숨쉬지 않고 날듯이 달려가 꼭대기에 오르리라. |

위 작품은 「앙가오장(秧歌五章)」 중 제4장으로 “바람도 쉬어 넘는 고개, 구름이라도 쉬어 넘는 고개……”로 전해지는 사설시조나 민요의 사설을 한역한 작품이다. 한 구 한 구마다 서민사회의 여성적 정조가 생생하게 표현되어 있다.

한편 낙하생은 김해 유배시인 1808년 장편의 「영남악부(嶺南樂府)」를 지었다. 「영남악부(嶺南樂府)」는 자서(自序)와 68수의 본시(本詩)로 구성되어 있는데, 본 시는 각기 산문으로 된 시서(詩序)를 두어 그 내용을 개괄한 뒤 이를 다시 잡언체(雜言體)로 읊고 있다.

낙하생은 「영남악부(嶺南樂府)」를 짓기 위해 영남의 역사와 유적, 풍물과 인물을 『삼국사기(三國史記)』, 『삼국유사』, 『고려사』 등의 사서를 비롯하여 자신의 견문을 풍부하게 활용하고 있다. 「영남악부(嶺南樂府)」는 그 자서에서 “내가 이것을 지은 것은 대체로 체재와 성율의 엄정함을 가리지 않고 다만 그 본사(本事)를 서술하여 진정(眞情)을 전달할 뿐이다[余之作此, 蓋不擇乎體裁之正ㆍ聲律之嚴, 只以敍其本事, 達其眞情].”라 하였듯이, 실제의 작품들은 형식보다 내용에 치중해 있다.

다음은 「영남악부(嶺南樂府)」 중 「철문어(鐵文魚)」라는 작품이다.

| 鐵文魚 | 철문어야 |

| 何不把人畬 而反爲人漁 | 왜 묵은 밭은 파지 않고 도리어 사람에게 잡혔느냐. |

| 三叉屈折如指爪 | 세 갈래 굽어진 손톱으로 |

| 爬民之肉吮民腴 | 백성의 살을 파고 기름을 빠는구나. |

| 而輸爾田廬 又敝我牛車 | 너의 시골집에 실어가면서 또 우리 우거(牛車)까지 부수는구나. |

| 鷄林自此鐵無餘 | 계림은 이로부터 쇠붙이란 남은 것이 없으니 |

| 抨弓去射水文魚 | 활을 당겨 수문어(水文魚)를 쏘아 맞추네. |

위 작품은 고려 때 배원룡(裵元龍)이란 자가 계림부윤으로 부임하여 백성들의 쇠스랑까지도 모두 거두어 간 것을 두고 철문어부윤(鐵文魚府尹)이라 불렀다는 내용을 보고 지은 노래이다. 백성들을 심하게 수탈하는 관리를 고도의 해학적인 수법으로 표현하면서, 동시에 조선후기 지방관의 횡포에 대해서도 은연중 풍자하고 있다. 낙하생은 「영남악부」 외에 「금관죽지사(金官竹枝詞)」, 「해동악부(海東樂府)」, 「능주기속희작체배민(綾州紀俗戲作體排悶)」 등의 기속적 성격의 작품들을 남기고 있다

김려(金鑢, 1766 영조 42~1822 순조 22, 자 士精, 호 藫庭)

는 소위 ‘강이천사건(姜彛天事件)’에 연루되어 정조로부터 패관소품(稗官小品)에 힘쓰는 자라 지탄받고 유배됨으로써 유명해진 문인이다. 이 사건의 확대로 김려(金鑢)는 10년 가까이 유배생활을 체험하게 된다. 이러한 옥사와 유배생활을 통해 김려(金鑢)는 새롭게 역사와 문학을 바라보게 된다. 김려(金鑢)가 만년에 편집한 방대한 분량의 야사총서 『한고관외사(寒皐觀外史)』는 당론에 왜곡된 역사를 바르게 인식하는 작업이었다.

한편 김려(金鑢)는 자신을 비롯한 주위 문우들의 시문을 수집하여 『담정총서(藫庭叢書)』를 편집하였는데, 특히 이옥(李鈺)의 전(傳)에 각별한 관심을 갖고 수집, 정리하였으며 그의 작품들을 적극적으로 옹호하였다. 김려(金鑢)는 또 세상에 처신하는 인간의 여러가지 모습을 다룬 8편의 전을 모아 「단량패사(丹良稗史)」를 남기고 있다. 이러한 산문에서의 성과와 아울러 김려(金鑢)는 한시에 있어서도 독자적인 문학세계를 이룩하였다. 담정의 「황성리곡(黃城俚曲)」, 「상원리곡(上元俚曲)」, 「사유악부(思牖樂府)」, 「고시위장원경처심씨작(古詩爲張遠卿妻沈氏作)」 등의 작품은 조선후기에 들어서면서 성행한 악부체, 고시체의 수준 높은 대표작이라 할 수 있다.

기속악부(紀俗樂府)의 성격을 띠고 있는 「사유악부(思牖樂府)」의 창작배경은 담정(藫庭)이 32세의 나이로 강이천(姜彛天)의 유언비어 사건에 연루되어 함경도의 부녕(富寧)으로 유배된 일이다. 담정(藫庭)은 이어 신유사옥에 다시 연루되어 진해로 이배(移配)되었는데, 이때 부령의 백성들 및 당시 자기주변에 있었던 다정한 사람들을 잊지 못한 그리움으로 「사유악부(思牖樂府)」를 짓게 된다. 「사유악부(思牖樂府)」는 부령에서의 생활 및 그곳의 인물, 풍토를 내용으로 한 총 290편의 불제언(不齊言) 단형체로 되어 있다.

| 問汝何所思 | 무얼 생각하나? |

| 所思北海湄 | 저 북쪽 바닷가. |

| 苦雨長夏漲溪漩 | 긴 여름 장마비에 개울이 넘쳐 |

| 五日不覿蓮姬面 | 닷새나 연희 얼굴 보지 못했네. |

| 今宵雨歇月在沙 | 오늘밤 비 개고 모래톱에 달이 뜨니 |

| 水邊楊柳漾綠紗 | 물가의 푸르른 버들 비단처럼 살랑이네. |

| 竹筇麻鞋出溪上 | 지팡이 짚고 짚신 신고 개울가로 나가는 건 |

| 信步擬往蓮姬家 | 발 따라 연희집에 가려해서지. |

| 忽見沙際無限樹 | 그 때 보았지, 모래 기슭 우거진 숲에 |

| 樹梢微動人影度 | 나뭇가지 흔들리며 사람 그림자 스치는 것. |

| 短傘布裙提葫蘆 | 작은 우산에 치마 끌며 술병 들고서 |

| 蓮姬已踏橋西路 | 연희는 벌써 다리 건너 이쪽으로 오고 있네. |

위 작품은 「사유악부」 제 97수로, 연희라는 미천한 기생출신의 여인에 대한 담정(藫庭)의 진실한 사랑을 담고 있다. 연희는 담정(藫庭)이 부령에 유배되어 있을 때 내왕하며 말벗이 되어주었을 뿐 아니라 그를 위해 길쌈을 하는 등 지성으로 담정(藫庭)을 위해 준 여자였다. 이로써 보면 「사유악부」 도처에 연희와 관련된 회상이 지속적으로 나타나고 있는 것도 당연한 것이라 하겠다.

「사유악부(思牖樂府)」의 또다른 면모로, 숱한 민중적 인물에 대한 형상화 및 부패한 관리에 대한 비판을 들 수 있다. 담정(藫庭)이 목도한 북방민중의 고난을 그린 또 한 작품을 보기로 한다.

| 問汝何所思 | 무얼 생각하나? |

| 所思北海湄 | 저 북쪽 바닷가. |

| 嶺北鐵塩勝土塩 | 영북(嶺北)의 철염(鐵鹽)은 토염(土鹽)보다 나아 |

| 味甘色白柔且纖 | 맛이 좋고 색은 희며 부드럽다.. |

| 塩賤三斗米一斗 | 소금값 헐할 때는 소금 서말에 쌀 한 말 |

| 塩貴與米只相耦 | 소금이 귀할 때는 쌀값과 거의 같네. |

| 而來塩價忽刁蹬 | 요즈음 소금값이 갑자기 뛰어올라 |

| 塩一米五猶無有 | 쌀 닷말 주어도 소금 한말 어렵네. |

| 北關父老長太息 | 북방의 부로(父老)들 한숨을 내쉬면서 |

| 對飯嘔衉何由食 | 밥상 대하면 구역질하니 어떻게 밥 먹을꼬? |

| 喫淡六朔不見塩 | 여섯달이나 맨음식으로 소금 구경 못한 것은 |

| 今年儘蒙廵相力 | 올해에 내려온 관찰사 탓이라네. |

위 작품은 「사유악부(思牖樂府)」 제133수이다. 담정(藫庭)은 주(注)를 달아 관찰사 이병정이 염리(鹽利)를 지나치게 탐해 염호(鹽戶)를 닥달했고 염호들은 이를 견디지 못해 모두 달아남으로써 소금값이 폭등했음을 밝히고 있다. 탐욕스런 관리의 수탈이 백성들의 밥상에까지 괴로움을 끼치고 있음을 고발한 것이다.

담정(藫庭)의 「사유악부(思牖樂府)」가 부령에서의 유배체험을 토대로 당대의 사회 문제들을 인식, 형상화한 연작형의 장시(長詩)라면, 「고시위장원경처심씨작(古詩爲張遠卿妻沈氏作)」은 비록 미완성이기는 하나 주제와 사건을 통일적으로 결합시킨 장편 서사시라는 점에서 새롭게 주목되는 작품이다. 무관 장파총(張把摠)이 백정의 딸로 태어난 방주(蚌珠)를 며느리로 맞이하기 위해 혼인을 청하는 내용이다.

백정의 생활실태, 서울의 남산에서 나무를 해다 구리개서 파는 이야기, 바다에서 고기잡이하는 노동현장, 전복채취하는 어민들이 관의 탐학에 고통당하는 실상 등 당시의 생활 현실을 고발한 내용이 매우 사실적이다. 비록 사건의 서두 부분에서 끝나버리고 말아 그 전모를 볼 수는 없으나, 조선후기에 이룩된 장편 서사시의 정점을 가늠케 하는 작품이라 하겠다

이용휴(李用休, 1708 숙종34~1782 정조6, 자 景命, 호 惠寰齋)

는 이익(李瀷)의 조카로 가학(家學)을 계승하여 영정대(英正代)의 학계(學界)에 크게 영향을 끼친 문인이다. 시역시 학자풍 그대로 엄격하기만 하다. 그의 시세계는 이덕무(李德懋)의 말과 같이 격률(格律)이 엄고(嚴苦)하고 자구(字句)마다 근거가 분명하였으며 음풍농월(吟風弄月)을 일삼지 않았다[詩力追中國, 恥作鴨江以東語, 格律嚴苦, 藻采煥曄, 別關洞天, 峭絶無隣, 博極墳典, 字句有根 …… 不徒作月露風花, 爲無用之言也].

그래서 그의 시작의 대부분은 연작(連作) 송별시(送別詩)와 만시(挽詩)로 채워져 있으며 이를 통하여 그는 그의 관풍(觀風)의 의지를 확연하게 드러내 보이고 있다. 이러한 이용휴(李用休)의 시세계는 다음의 「전가(田家)」에서도 그 단면을 드러내고 있다.

| 婦坐搯兒頭 翁傴掃牛圈 | 아낙은 앉아 아이 머리를 다독이고 늙은이는 마굿간을 쓰네. |

| 庭堆田螺殼 廚遺野蒜本 | 마당에는 우렁이 껍질 쌓여 있고 부엌에는 마늘뿌리 남아 있네. |

농가의 한가한 풍경을 그렸다. 악부의 형식은 아니지만 그 기속적 성격에 의해 마치 악부와도 같은 느낌을 준다. 시세계의 꾸밈이 없는 사실적(寫實的) 경향은 그의 학자적 체질과도 깊이 관계되고 있음을 확인케 한다. 그러나 그의 『혜환시초(惠寰詩抄)』에만 전하고 있는 다음과 같은 작품은 그의 시답지 않게 낭만에 차 있다. 「유감(有感)」이 그것이다.

| 松林穿盡路三丫 | 솔밭을 다 지나니 세 갈래 길 |

| 立馬坡邊訪李家 | 언덕에 말 세우고 이씨 집을 찾았네. |

| 田父擧鋤東北指 | 농사군 호미들고 동북을 가리키는데 |

| 鵲巢村裏露榴花 | 까치 둥지 있는 마을에 석류꽃 드러나네. |

시인이 창조한 자연은 낭만으로 가득차 있으며, 자연과 인간은 평화롭게 만나고 있다.

인용

'책 > 한시(漢詩)' 카테고리의 다른 글

| 한국한시사 - 8. 조선후기의 황량과 조선시의 자각 (0) | 2021.12.20 |

|---|---|

| 한국한시사 - 8. 조선후기의 황량과 조선시의 자각 (0) | 2021.12.20 |

| 한국한시사 - 7. 목릉성세의 풍요와 화미 (0) | 2021.12.19 |

| 한국한시사 - 7. 목릉성세의 풍요와 화미 (0) | 2021.12.19 |

| 한국한시사 - 6. 조선전기의 다양한 전개 (0) | 2021.12.19 |